舌尖上的故鄉(xiāng)·皮蛋

木小易

第一次吃到皮蛋,大概是在我五六歲左右。那時候集體經(jīng)濟剛經(jīng)歷土崩瓦解,父親所屬的縫紉社解體。為了糊口,他不得不在每個趕場天,于街上設個攤點,接一些做衣服的零散活計。

由于還沒到上學的年紀,每到趕場天,父親都得帶著我一塊兒到攤點上來。有天一個外地瓦匠拿了一塊布料,來找父親做一件中山裝。瓦匠和父親相熟,平日里倘在后溪待的日子長一些,都會來找父親扯閑談,偶爾在我們家里留宿,隔三差五也會帶一些稀罕禮物給我。瓦匠是個四十來歲的單身漢,他獨自一人,四海為家,無牽無掛,故而性格灑脫恣意,豪爽大方。他與父親同姓,論輩分比父親矮了一輩,父親就讓我叫他光遠哥。光遠哥量好了衣服尺寸,他從衣兜里掏出一個灰色的橢圓的東西遞過來,對我說,妹,哥送你一個皮蛋,好吃得很。

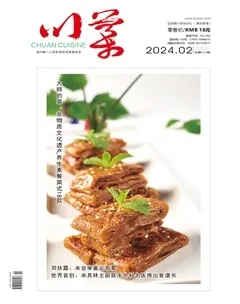

這個叫做皮蛋的東西,外面似裹著一層草木灰。等光遠哥走后,父親找來水洗凈了外面的灰,露出茶青色蛋殼來。他剝開蛋殼,遞到我手上。我旋轉著打量手里這枚皮蛋,外面是青黛色琥珀般晶瑩剔透的蛋清,蛋清上有如同工筆畫般勾勒出的白色花紋,形如松針。它散發(fā)著一股詭異又奇妙的異味,有點腥,腥中又帶著一點臭,但這臭又格外勾人。我一點一點撕下蛋清送入嘴里,露出里面深綠色漸變的蛋黃,細咬一口,它柔韌彈牙,微微顫動,有種橫沖直撞的生硬澀味,但咀嚼后就變成了悠遠綿長的奇異的香,有種層次遞進的味道。我第一次知道,世間還有如此美味。

父親對我說:別小看這一顆皮蛋,它兩角錢一個呢,我們這種家庭吃不起,只有光遠哥才舍得吃。兩角錢,在當時的我眼里,無疑是一筆巨款,奶奶請我吃臊子面,就花了兩角錢。我問父親,為什么我們不自己做皮蛋呢?它是怎么做出來的呢?父親說:好像是用堿和草木灰混合制作而成,工藝復雜,做壞一顆就會浪費一顆鴨蛋,多可惜呀。鴨蛋我能吃到的機會也不多,想想也覺得可惜,于是斷了自己做的念頭。

但我依然對蛋清上松花狀的花紋好奇不已,父親不耐煩我的刨根問底,大抵他自己吃皮蛋的機會也不多,知之甚少,于是敷衍我說,做皮蛋用的草木灰是松樹的枝丫燒成的,所以里面就長了松針出來。我被這個謊言蒙騙了許多年,直到后來上學讀了《十萬個為什么》,才恍然明白那不過是一種化學反應罷了。

我后來對皮蛋這種食物一直念念不忘,夢寐思之。聽說中街洪老太太家的皮蛋最為好吃,于是我便總在母親支使我買鹽巴打醬油時,舍近求遠,繞過上街來到中街的洪老太太家,只為見一見她家的皮蛋,以飽眼福。洪老太太家不僅賣皮蛋,還賣鹽巴醬油火柴之類的生活日用品。她也賣瓜子。瓜子裝在一個光生生亮幽幽的青花瓷壇子里,盛量瓜子的器具是兩個竹筒,兩分錢一小杯,五分錢一大杯。有時候鎮(zhèn)上放電影,她就會在人群外支個篩子,提個馬燈,在那里買瓜子。看電影對她來說似乎并不重要,賣瓜子才是人生大事。買鹽巴或者火柴多出來兩分錢的時候,母親也準許我用那兩分錢換一杯瓜子回來,常常是還沒走到家,我兜里的瓜子就吃得只剩下幾粒了,換衣服的時候掏口袋,口袋底沾著的兩粒都會翻出來,用手剝開瓜子殼,將瓜仁慢慢送到嘴里去,生怕送快了就會一下嚼沒了。

自從吃過皮蛋后,我就對瓜子失去了興趣。洪老太太的貨攤擺在家門口,兩塊門板卸下來,打橫鋪在屋檐下的兩根長凳子上。凳腿一頭長一頭短,短的那頭搭在階沿上,長的一邊支在街上。洪老太太一般都在屋里做著一些手頭活計,有人買東西,沖里面喊一聲,她便顛著小腳,一拐一拐地走出來。

皮蛋裝在一個橢圓形竹簍里,擺放在貨攤最外面的左側。盡管它被草木灰包裹著,可我依舊能窺見里面淡青色的光芒,我在買其他東西的時候,也會忍不住摸摸那個竹簍,假意問一問,皮蛋多少錢一個?我自然是買不起,洪老太太也知道我這個小孩子買不起,所以,偶爾找回的零錢,她只問我,要不要來杯瓜子?買幾顆水果糖?酸蘿卜也剛剛泡好,來幾片不?洪老太太泡的酸蘿卜是鎮(zhèn)上最好吃的酸蘿卜,辣里帶脆,酸中有甜。不過在皮蛋面前,它們都黯然失色。我搖搖頭,將找回的零錢小心藏好,想要存到兩角錢的時候就買皮蛋,再體驗一回那妙不可言的口感。

可是存錢真的很難啊!大部分時候,母親根本就沒有多余的錢給我,我很絕望地發(fā)現(xiàn),買皮蛋的夢想簡直是遙遙無期。存到我都開始上小學了,也只存了一角錢。站在洪老太太的貨攤前,我感覺自己不能再等了。忘記那天母親吩咐我買的什么了,只記得洪老太太還需補回我五分錢,在她踮著小腳,慢悠悠回到屋里的抽屜里取零錢的時候,我顫抖著手,從褲兜里摳出那張存了很久的一角錢,扔在貨攤上,從竹簍里抓起一個皮蛋,轉身就跑。我心如擂鼓,雙頰發(fā)燙,耳旁呼呼生風,飛快地朝家里跑去,我害怕聽見洪老太太的喊聲,但我也知道她追不上我。

回到家里,我把買的東西交給母親后,躲到房間里,從口袋里掏出那個被我?guī)缀跻笃屏说钠さ埃滤坏舻降厣希蜁@進地縫里消失不見。我抹掉了上面的灰,敲一敲蛋殼,剝開——我沒有看見那黛青色琥珀般的蛋清,一攤黑褐色的水從殘破的蛋殼里面流出來,房間里瞬間漫出一股奇臭無比的味道——這是一顆做壞了的皮蛋。其實我很想將這個故事的結局編得完美一些正能量一些,比如母親發(fā)現(xiàn)了我的異樣,我向母親道出實情,她帶我去認錯,補了剩下的五分錢。比如我又去了洪老太太的貨攤,老太太慈愛地對我說:孩子,偷竊不對哦,你喜歡吃,我送你一個吧。然而真實的結局是:從此我再沒有去洪老太太的貨攤上買過東西,連瓜子和酸蘿卜我都不再吃,當我存夠了五分錢的時候,我悄悄來到那里,將那枚五分硬幣,塞進了那個裝皮蛋的竹簍里,然后迅速跑開。

即便過了多年,每當提到皮蛋,我依然會羞愧難當。每次吃它,我都感覺自己行為猥瑣,恍若小偷。若能穿越,我定然會奮不顧身回去,取下她手里的皮蛋,拉起她轉身就走。當年那個饞嘴的小女孩,當她躊躇在那貨攤前,當貪欲和理智在她腦海里激烈交戰(zhàn)的時候,慫恿她做出那樣一個舉動的,正是貧窮啊!