致命嫁妝

英文系小學生

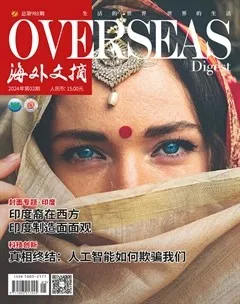

2021年9月21日,我媽媽在家族聊天群發了條信息:“妮蒂心臟病突發,去世了……”妮蒂是姨媽的女兒,我們打記事起就認識了。但我和妮蒂生活在截然不同的世界里:我在美國新澤西州郊區出生、長大,妮蒂則一輩子生活在印度首都德里(德里分新德里和舊德里,但幾乎所有印度人都稱首都為德里)。在我眼中,妮蒂和她的雙胞胎姐姐普列蒂自帶大城市光環。她們出席婚禮時總是戴著時尚的大號太陽鏡,穿著色彩柔和的旁遮普服。她們的面容和我母親很像,細長形臉、高顴骨、杏仁眼。二人個性倒是不同,普列蒂善于表達,總是說個不停;相形之下,妮蒂要內向得多,事情一般都藏在心里。

妮蒂真是突發心臟病去世的嗎?我們都覺得這不合理。40歲的妮蒂不僅是兩個孩子的母親,還是瑜伽教練和健身房的常客。其他信息也說明事情沒那么簡單。妮蒂離世那天,她12歲的女兒加斯琳一大早就發現媽媽沒了意識。她趕緊讓爸爸和爺爺送媽媽去醫院,但他們不肯。加斯琳隨即打電話給妮蒂的哥哥蘇米特、雙胞胎姐姐普列蒂和健身教練。普列蒂和健身教練趕了過來,將妮蒂送到了醫院,蘇米特是在醫院跟他們會合的。三人都很納悶:妮蒂的丈夫帕萬為何沒將她送到醫院?帕萬后來給出的理由是,他媽媽摔倒了,疼得厲害。

在大家印象中,帕萬是個溫柔體貼、彬彬有禮的丈夫。他長著一張娃娃臉,對誰都客客氣氣。盡管如此,妮蒂突然離世這件事還是過于蹊蹺,她哥哥和爸爸為此要求尸檢。

9月25日,尸檢報告出來了:妮蒂胸口有一處火柴盒大小的傷口,口腔內部有劃傷,肺部有大面積出血現象,舌骨發生了骨折。此外,舌頭和大腦表面有多個細小的紫色斑點,這表明她的血管因為持續施壓產生了破裂。妮蒂的死因并非心臟病,而是窒息。

在妮蒂去世的40多年前,也就是1979年,抗議者涌上新德里街頭,要求“停止焚燒女性的惡行”。那一年和往常一樣,有數百位妻子被活活燒死,區別在于當年有幾位受害者走進了公眾視野,引發了抗議活動。沙希巴拉·查達是在懷有身孕的情況下被燒死的;坎昌·喬普拉過世前一天,她哥哥報過案,說妹妹有性命之虞,但警察還是把他打發走了。最受關注的是塔文德·考爾,她和妮蒂一樣,住在德里北部的富人區。1979年5月15日,考爾看電視的時候,她婆婆突然將煤油澆在她身上,緊接著,她小姑子扔過來一根點燃的火柴。烈火焚身的考爾跑起來大聲呼救,等被送到醫院時已經奄奄一息。她剛跟警察把情況簡單說了幾句,就因燒傷過重離世。據說在此之前,考爾忍受了長達五個月的霸凌、針扎和言語侮辱。她結婚時帶了不少嫁妝進婆家,包括坐墊、餐具、一個大衣柜和一臺電視,但婆家并不知足。有報道稱,他們還想要黃金、一輛摩托車以及支持家里生意的資金,而且毫不掩飾地向考爾提出了訴求。

1979年以前,這樣的慘劇都是按意外處理,比如謊稱煤油爐出問題了,或者干脆說死者是自殺身亡。若不是印度婦女解放組織,或許根本不會有人關注到考爾。那年,組織成員走上街頭,到考爾家附近游行,高聲呼喊:“女性不是用來燒的!”媒體對此進行了報道,進而引發了其他地區的大型集會。1983年,印度修改《刑法典》,新增法律條文,明確丈夫及其親屬對婦女實施虐待是違法的。

印度也出臺過其他保護婦女權益的法規,比如《印度婚姻法》(1955年)、《取締嫁妝法》(1961年)、《反家暴法》(2005)等。然而,法律上的進步似乎并沒有提升印度女性的地位。世界經濟論壇發布的《2022年全球性別差距報告》顯示,印度在146個國家中位列第135位,排在孟加拉國(71)和斯里蘭卡(110)后面。這不禁讓人發問:印度為何對女性如此不友好?

不過,直接給印度貼上“對女性不友好”的標簽并不客觀。印度是一個非常多元的國家,擁有上百種語言和全球1/6的人口。印度卡西族就重女輕男,更愿意要女兒。世界銀行2018年的數據表明,印度女性的識字率是66%,低于非洲國家厄立特里亞。但印度內部各地區的差異很大,喀拉拉邦女性的識字率就超過了90%。

印度也有悠久的反父權制歷史。早在4世紀,就有印度作家質疑不讓女性繼承遺產的做法。我生在錫克族家庭,對錫克族的歷史較為熟悉。據傳,錫克教第三代祖師阿瑪爾·達斯曾批判過不少惡習,比如妻子自焚殉夫、民間殺害女嬰以及強制女性戴面紗。他還選拔過一批女性做傳教士。矛盾的是,錫克人并沒有改變這些陳規陋習。錫克帝國首任國王蘭吉特·辛格有22位妻子,1839年他去世被火葬,有11位妻子殉葬。如今,絕大多數錫克人生活在旁遮普邦,這里性別比嚴重失衡,失衡背后其實是殺害女嬰的惡習以及性別選擇性流產。對女性而言,投胎到旁遮普邦恐怕是下下之選。

提及女性受到的壓迫,我們會想到父權制、性別歧視和厭女癥,這些在印度都有體現,但都沒法精準解釋印度女性的處境。1979年殺死塔文德·考爾的并不是男權主義或性別對立,而是她婆家的兩名女性。她們為什么要對同性痛下殺手?這和殺嬰、家暴、嫁妝的邏輯是一致的,即女性是負擔。人類學家克洛德·列維–斯特勞斯將女性稱作“至高禮物”,印度人卻習慣于將女性看作經濟負擔。印度北部有一句諺語:“女孩吃的是面包,但等她長大成為女人,就會吃父母的肉。”要想在印度爭取婦女權益,光靠反暴力肯定不夠,還要設法讓全社會認識到女性的價值。不過,這件事為什么做起來這么難?

2001年,20歲的妮蒂經媒人介紹認識了25歲的帕萬。雙方父母覺得二人很般配,但妮蒂坦言,自己對帕萬不感興趣。“她最后是迫于家人的壓力才嫁給了帕萬。”普列蒂告訴我。兩家都是富商家庭,帕萬是家中獨子。他爺爺認識不少達官顯貴,在德里的錫克人圈里也挺有影響力。

婚禮在2001年11月25日舉辦,奢華至極,宴席一連擺了五天,賓客總共有上千人。按照印度習俗,新娘成婚后要和新郎一家人住到一起。這意味著今后和妮蒂一起生活的除了丈夫帕萬,還有帕萬的父母以及帕萬的爺爺和叔叔們。婚后,妮蒂和帕萬生了兩個孩子,分別是2002年出生的加普琳和2009年出生的加斯琳。

妮蒂并沒有過上幸福美滿的婚后生活。帕萬家雖然富有,但過得相當節儉,給妮蒂提供的生活費更是少得可憐。她為了改善生活,賣過巧克力,當過瑜伽老師。不過,世界上并不存在完美的婚姻,錢的問題雖然煩人,但普列蒂從未想過這會危及妹妹的生命。

妮蒂的死改變了人們對她婚姻的看法。尸檢報告出來沒幾個小時,帕萬就被警方帶走審問。他告訴警察,妮蒂的死是二人爭吵后的意外。妮蒂總去健身房,他對此心懷不滿。妮蒂去世前一晚,二人因為女兒的事吵了起來,說了很多氣話,但吵完架就正常吃飯睡覺了。

凌晨一點半,帕萬起身,“我把她叫醒,問她為什么那樣跟我講話。她被嚇到了,大喊大叫起來,我就把她嘴捂上了。她把我推開了,我讓她安靜點,再這樣下去會把孩子吵醒的。”

“你是否察覺到她死了?”警察問道。

“沒有,我為什么會那樣想?我又沒下死手。我只是用手堵住了她的嘴,讓她別喊了。她把我推開后,我打了她一拳。”

警察問帕萬為何不帶妻子去醫院。他是這么回答的:“她倒下了,呃……我的意思是,她在床上躺下了,因此我沒再說什么。我以為是血壓問題,等早上就沒事了。”

妮蒂父親覺得事情的起因早已埋下。妮蒂去世前一個月找過他:婆家向這位親家提出了新要求,讓他買輛車,給他們換新家具,并提供250萬盧比(約合人民幣22萬元)的現金。他跟女兒說自己現在手頭沒錢,得等上幾個月。9月19日,妮蒂去世前兩天,她又來找父親,向他哭訴,說婆家人“什么都做得出來”。

妮蒂父親還說,女兒結婚20年來,親家每年都會伸手要錢要物。為了不讓女兒受委屈,他只好一次又一次妥協。他向警察出具了買珠寶和買車的發票。2020年,妮蒂從他這里要走了75萬盧比(約合人民幣6.5萬元)。

“我們從小接受的教育告訴我們,要學會調節自己,別把事情鬧大。”普列蒂說。女性一旦出嫁,就要調整自己的期待值,凡事都要按婆家的規矩來。“我們的媽媽也是這樣走過來的。”

這種思維方式在印度極為普遍。對大多數印度人來說,離婚不可想象。父母會勸女兒不要離,他們覺得等結婚久了,經濟條件好一些,有孩子了,女兒的日子自然會好過些。我母親的婚姻也是父母包辦的。那時,她大學剛畢業,本想找份工作,但沒多久就有人上門說親。媒人在當地頗有影響力,深受長輩信任。于是,家里人沒征詢我母親的意愿,便直接答應了。

幾個月后,我媽媽和她的未婚夫第一次見面。“他身上沒有任何吸引我的地方。”她說。為了讓父親取消婚約,她甚至以死相逼。“我似乎別無選擇,他們給我的感覺是,如果我不接受,就有損家庭聲譽,我妹妹將來找對象也會受影響。”她回憶道。

1976年2月,我母親結婚,兩年后和丈夫搬到美國,在保險公司上班。后來,二人感情破裂。1981年,我媽媽決定離婚,打電話將這件事告訴了我外公。我媽媽回憶道:“他是這么說的:‘不行,絕對不行。你別跟我說這些,你能不能想想你妹妹,想想別人會怎么看你。’說來說去,還是當初強迫我結婚的那一套,只不過這一次他是勸我繼續維持這段糟糕透頂的婚姻。我告訴他說什么都沒用,我已下定決心。”

嫁妝的存在會助長兩種暴力:其一,殺害女嬰,一個家庭如果生太多女兒,就要準備很多嫁妝,部分家庭為了減少負擔,會選擇殺害女嬰;其二,為了拿到更多嫁妝,婆家有可能虐待兒媳。

我母親和妮蒂的婚姻都不幸福,但她倆的情況并不完全相同:我媽媽和第一任丈夫離婚的時候沒有孩子;她早就離開了反對離婚的社會,搬到了美國生活;她有一份體面的工作。

這些區別對她們的人生軌跡產生了重大影響。你如果問別人:女性為何在印度過得如此艱難?他們大概率會跟你說一些和父權制有關的陋習:女性婚后要住進夫家;對父母而言,女兒遲早都要嫁出去,成為外人,父母因此重男輕女,不愿在女兒身上投入太多;印度社會不鼓勵女性工作,沒工作意味著沒收入,沒收入在家里就沒有話語權。離婚雖然在法律上是可行的,但印度人對這件事還是相當忌諱,覺得離婚有辱門楣。其次,女性即使真的離婚了,沒有職業技能,還是難以生活。

嫁妝的存在更是進一步惡化了印度女性的處境。嫁妝在古希臘、中世紀歐洲一度非常盛行,發展到今天,主要集中在東南亞地區。嫁妝往往出現在等級森嚴的社會,實行種姓制度的印度就是個典型。嫁妝的存在會助長兩種暴力:其一,殺害女嬰,一個家庭如果生太多女兒,就要準備很多嫁妝,部分家庭為了減少負擔,會選擇殺害女嬰;其二,為了拿到更多嫁妝,婆家有可能虐待兒媳。

印度的父權傳統將女性困在了婚姻里。世界衛生組織稱,有25%到50%的印度女性正在遭受家暴;即便如此,印度的離婚率卻只有1%。選擇離婚的印度人的確比過去多了一些,城市的趨勢更為明顯,但印度依舊是全世界離婚率最低的國家之一。

這些現象背后有更深層次的原因。放眼世界,一個地區如果歷史上主要發展的是犁耕農業,就會更加重視有氣力的男性而輕視女性,這種思維定式會延續至今。印度內部也是如此,該國西北部有一句民諺:“死兒子霉運來,死女兒好運來。”

部分專家堅信,國家富起來后,女性的處境會有所改善。政治學家羅納德·英格爾哈特認為,經濟發展會讓一個國家變得更加自由和包容。他在專著《文化的演變》中寫道:“國家變得富有后,生存的威脅就會遠去,人們對男女平等和社會多元性的包容度自然也會提升。”

乍看之下,英格爾哈特的預言似乎應驗了。1981年到2018年,印度極度貧困人口從60%降至11%;與此同時,女性識字率從25%升至66%;女性讀高中的比例從20%上升到近80%,追平了和男性的差距。

不過,如果參考更多的指標,就會發現事情沒這么簡單。嫁妝就是個很好的例子。隨著現代化進程的推進,嫁妝按理說應該成為歷史才對,但事實并非如此。在歐洲,婚姻支付現象在工業化的推動下逐步消失,而印度卻呈相反趨勢。1961年,印度出臺法律,取締嫁妝,但并沒有起到什么效果。上世紀20年代,1/3的印度女性結婚時要準備嫁妝;到了2008年,幾乎所有農村地區的女性都要準備嫁妝。

除了嫁妝的進一步普及,印度還出現了其他令人擔憂的現象。1981年到2016年,印度選擇性打胎的數量呈持續攀升態勢。受良好教育人群中,女性的比例上升了;但勞動力人口中,女性占比反而從1990年的28%降至2021年的23%。2015年出版的《世界銀行經濟評論》指出,如果有一個受過良好教育、收入高的丈夫,女性將有更大概率選擇不工作。這一點也再次說明,富裕的生活帶來的影響具有矛盾性。

爭取婦女權益,放到任何一個國家都絕非易事。女性受壓迫是多種因素造成的,譬如嫁妝、犁耕傳統、司法腐敗和重男輕女的陳腐觀念。相比其他國家的女性,印度女性面前擺著兩個非常突出的難題:一是社會對離婚的偏見,二是社會不鼓勵女性工作。這兩點形成了惡性循環:越無法離婚,就越不會覺得有必要出去工作;越不會工作,就越難有擺脫失敗婚姻的底氣。只要這兩個難題繼續存在,女性就容易被視作負擔,娶妻也容易被視為換取嫁妝的交易。女性哪怕婚姻不幸福,也別無選擇,只能挺下去。

這個惡性循環困住了印度女性,她們只能迎合社會對理想妻子的期待,做一個顧家的賢妻。許多女性想擺脫這個惡性循環,普列蒂就希望自己的女兒不要被束縛住。“我已經失去了我的妹妹,我不能再失去我的女兒。”她說,“我希望她將來做一位職場女性。”但矛盾的是,她又告訴我:“學歷也不能過高,否則不好找對象。”

2021年9月30日,妮蒂去世第九天,帕萬被捕第五天,家里為妮蒂舉行了祭奠儀式。我通過視頻直播參加了儀式。鏡頭從樂師掃到賓客,我看到了普列蒂,她疲憊地靠墻坐著,眼睛都哭腫了。

樂師在演奏錫克教創始人那納克創作的一首歌,這首歌葬禮上常放,主題是“青春易逝”。歌詞將死亡和女性嫁人作了類比:“靈魂啊!你好比美麗的新娘,你難道沒有聽到遠方的呼喚?你終究要嫁進婆家,娘家不能永遠待下去。”

編輯:要媛