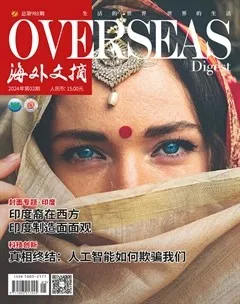

賽伊爾

劉可澄

賽伊爾村民

前往賽伊爾的最后一段路程狀況極差,盤山土路崎嶇泥濘,車十分難開。賽伊爾地處印度與尼泊爾邊界,隸屬“眾神之地”北阿坎德邦,沒有火車,也沒有飛機。從新德里驅車12小時才能抵達喜馬拉雅山脈中的這個村莊。

42歲的拉梅什·比希特在新德里開出租車,每年回賽伊爾兩次。對他而言,這條崎嶇的山路開起來已如天鵝絨般絲滑。2015年以前,回家的最后幾公里路,他還只能頭頂行李箱步行走完。拉梅什的三個孩子和他一樣,都在村里出生。他想等13歲的兒子能外出打工時,就回到村中生活。“村子很偏遠、很落后、很窮,看不見未來,但這里是我的故鄉。”他一字一句地說。

近年來,賽伊爾開始逐步推進現代化,但任重道遠。2016年,村里才通了電。2023年年初,拉梅什家中才有了自來水。

為了響應印度總理莫迪的“共同發展”政策,村政府為每家每戶發放了1.5萬盧比(約合人民幣1290元),用于安裝室外淋浴及廁所。莫迪曾在2014年上臺后承諾,到2022年印度獨立75周年時,所有公民都能用上水、電和廁所。然而,這項工程的進度遠遠落后于預期:25%的農村家庭仍露天排便。在極為貧困的比哈爾邦與賈坎德邦,這一比例高達40%。

賽伊爾村民以種植水稻為生,梯田依山而建,錯落有致。村中共有四所公立學校、七座印度寺廟、220戶人家(約3000名村民),絕大部分為自給自足的農戶。這里沒有灌溉系統,收成好壞全看天意。村中除農戶外,還有幾戶是泥瓦匠。僅有少數幸運家庭可從事軍職。

“我18歲離開村子,跟著爸爸去了邦內的洛哈加特做焊工。但我不喜歡這份工作,就自己去了新德里,學會了開車。”拉梅什說。這個矮壯的農村男人已與家人分居兩地24年。當地的男人大多過著這樣的生活。

印度農民平均月收入僅為8342盧比(約合人民幣720元),人均可耕地面積少于1公頃。他們別無選擇,只能背井離鄉討生活。賽伊爾的每戶人家中,都至少有一名男性在大城市賺錢養家,這些大城市包括新德里、孟買以及鄰邦首府勒克瑙。受教育程度較高者能在酒店餐飲行業找到一份工作,其他人只能當保安或保潔。最艱苦的莫過于在工地干活的工人,他們大多是低種姓出身,十分困苦。工地酬勞按日結算,工人要么在工地住下,要么在貧民窟找一席安身之地。每逢過年過節,他們才回鄉一次。

印度工業化水平低,農村人紛紛選擇進城打工,這阻礙了印度的城市化進程。印度城市人口僅占總人口的1/3,其余人口依賴農業為生。然而即便如此,農業也僅占印度國內生產總值的14%,對國民財富的貢獻極為有限。

印度雖已是世界人口第一大國,但大部分區域仍是農村。當地人對鄉土抱有極為濃烈的歸屬感,64萬座大大小小的村莊甚至被蒙上了神話色彩。農村保守落后,而印度國父甘地卻認為它們純凈圣潔。村子就是更大的家,是傳統的延續,是團結的體現。但農村也充斥著不平等現象,在種姓制度下,人一出生就被劃分為了三六九等,且幾乎只能與同階級的人結婚。

拉梅什一成年便成了家。婚事由父母做主,成婚前一周才第一次見到對方。新娘名叫曼珠·戴維,來自數公里外的另一座村莊。她沒怎么上過學,但她和拉梅什一樣,都是高種姓拉普杰特人。對于拉梅什的父母來說,沒有什么比種姓更重要。

賽伊爾村民大多是高種姓的塔庫爾人及拉普杰特人,但也有150名達利特人,也就是過去所謂的“不可接觸者”。雖然拉梅什堅稱賽伊爾村十分包容,但他同時也能清晰地指出哪戶人家是“賤民”。高種姓家庭會與低種姓家庭共用水井與寺廟,但決不會踏入低種姓家中,與他們一同用餐。

賽伊爾村中的兩名“達利特”婦女,過去被稱作“不可接觸者”,即賤民。

曼珠不僅嫁給了拉梅什,也嫁給了拉梅什一家和賽伊爾村。當地傳統便是如此,女子必須住進男方家。而男子享有特權,婚后依然能與父母同住。印度大城市也不例外,婚后一家老小生活在同一屋檐下的傳統依然延續至今。

收割草料是賽伊爾村民的日常工作。

當地公立中小學教育質量堪憂,家長不得不花大價錢讓孩子去讀私立院校。拉梅什與曼珠的三個孩子在皮托拉加爾的私立學校上學,車程一個半小時。“公立學校的老師連教師資質都沒有。”拉梅什感嘆道,“逃課的學生很多,漸漸就沒人愿意去上課了,教室都空了。”

拉梅什每年在孩子的教育上花費12萬盧比(約合人民幣10358元),包括學費、校服、課本等費用,相當于他兩個多月的工資。他之所以愿意負擔這筆開銷,也是希望孩子們日后能找到一份穩定的工作:兒子從軍,女兒進銀行。然而,這個夢想在印度卻是難以實現的。這個國家90%的勞工都是非正規經濟從業者,沒有醫保,沒有假期,也沒有退休金。拉梅什也只有初中學歷,因為他的爸爸無力供他前往皮托拉加爾上學。

我們跟著拉梅什去了他家,兒子拉胡爾前來迎接。他跪在地上,雙手摸著爸爸的腳,以表尊敬。這是一座有著百年歷史的老宅,由拉梅什的曾祖父建造。盡管歷經風霜,但宅子外墻精美考究的木質雕刻仍清晰可見。然而,屋頂已嚴重損毀,雖然經過多次修繕,仍難擋雨季滲漏。室內僅保留了實用的房間:臥室與廚房。拉梅什的媽媽卡莉·戴維正蹲在廚房的紅土地上烤制傳統小面包。

這名57歲的寡婦早已習慣了賽伊爾山村的生活。她13歲嫁到這里,三年后生了拉梅什。那時,他們家靠油燈照明,沒有床,只能睡在地上。她沒上過學,只認識自己的名字。賽伊爾村村長是她的表親,每個月給她帶來1500盧比(約合人民幣129元),這是政府發放的寡婦補貼。如今,她和女兒及孫子同睡一張床。女兒23歲,還未成親。這座宅子遵循當地傳統,隔出了一間小暗室。女性月經時或產后需在暗室中隔離。生男孩隔離11天,生女孩隔離9天。如果哪位家庭成員觸碰了來月經的女性,拉梅什的媽媽,也就是這位虔誠的印度教徒會用牛尿潑他,以洗凈“污物”。

雖然近年來,卡莉一家人的生活條件有所改善,但當地氣候變化無常,靠天吃飯的賽伊爾人的生活仍充滿不確定性。2023年3月,當地降水量異常偏多,小麥受災嚴重,發霉腐壞。2022年7月,受季風暴雨影響,扁豆收成不佳,拉梅什不得不從新德里給家里多寄了點錢。

拉梅什的媽媽正在制作庫馬翁地區的傳統菜肴。

如今,這名出租車司機成了家中唯一的經濟支柱。2019年,他60歲的爸爸因心臟病去世。在前往皮托拉加爾醫院的路上,他們在大雪中耽擱了三小時。抵達醫院時,爸爸已停止了呼吸。2022年,印度落后的醫療條件讓這個家庭再次遭受重創,拉梅什的一個妹妹因失去了三個月大的孩子而服毒自殺。印度農村的醫療設施陳舊老化,醫護資源更是嚴重匱乏。

每一次地方換屆選舉時,公共衛生都是重要議題。候選人承諾得天花亂墜,但卻不見改變。近幾個月來,皮托拉加爾的自來水已引發了多例致命性傳染病。但最令當地人憂心的還是水資源問題。莫迪政府打算建造一座橫跨印度及尼泊爾的水電站大壩,屆時或將淹沒印度這側的134座村莊,賽伊爾也在其中。3萬多戶人家將不得不遷居別處,失去家鄉的一切。這座大壩號稱“全球最高大壩”,是印度與尼泊爾兩國的合作項目之一。項目已延期多年,但開工之日似乎越來越近了。“2017年,200位專家從新德里來到這里勘測繪圖,后來還開鑿了七條隧道。”在兩國界河馬哈卡里河畔經商的納特·辛格說。

他的爸爸拉克斯曼·辛格是一名印度教徒,從不吃大蒜和洋蔥,以表虔誠。據說總理莫迪也十分信仰印度教,于是拉克斯曼給他寄去了一本書,試圖讓他知道,這座大壩將淹沒一座供奉濕婆的印度寺廟。然而,當地政府只想著發展城市,認為城市才是經濟增長的引擎。

圖中為印度與尼泊爾計劃合作建造的大壩上游。 此項工程將迫使3萬多戶人家遷居他處,淹沒多座村莊,賽伊爾村便是其中之一。

新德里人類科學中心的人類學家若埃勒·卡巴里昂表示,1947年以來,約有7000萬印度人因基礎設施建設工程而背井離鄉。“這些人本就貧困,強制他們離開家鄉,不僅摧毀了其經濟基礎,還讓他們產生了被拋棄的感覺。”拉梅什憧憬著有一天能回到故鄉生活,但他的夢想或許也將被大壩所攔之水淹沒。

編輯:侯寅