陰謀與陽謀:法國一戰期間在華募工合同的訂立

張思甜

摘 要|一戰中后期,北洋政府有意加入協約國的陣營作戰,以謀求戰后國際地位,求得弱國一線生機。然而此時中國的軍力和財力都不足以支撐國家派遣軍隊直接加入歐陸作戰,且北洋政府仍然忌憚德國在華勢力的威懾,遂提出“以工代兵”策略。協約國在華的募工幾乎同時展開,其中以法國陶履德募工團與惠民公司之間的募工合同最具代表性。惠民公司首先以私人公司的名義與法國帶有軍部背景的募工公司簽署代理募工合同,再與華工個體之間簽署個人用工合同,代替法國以募工之名,行募軍之實。兩個版本的合同之間在存在較大差異,這一差異背后顯示出了本次募工合同的特點,兩個版本合同的條文在很多方面也都體現出了不平等性。最終,在中法兩國政客的合謀“欺詐”下,大批華工為了謀生,遠渡重洋踏上了歐陸的戰場,最終魂斷異鄉。

關鍵詞|第一次世界大戰;華工;民國檔案;募工合同

一、引言

1914年7月,以奧匈帝國的皇儲費迪南夫婦在薩拉熱窩遇刺身亡事件為導火索,西方兩大軍事集團一以德國、奧匈為首的同盟國和以英、法、俄為核心的協約國之間爆發了一場史無前例的世界級大戰。“當歐洲1914一代對即將來臨的那場血腥的成人儀式毫無防備,興高采烈地邁向戰場之時,中國的新一代卻因為面對國際體系的新變化所帶來的挑戰而充滿了危機感。”一戰主要的參戰國在中國的領土上擁有著各自的勢力范圍,中國當局意識到了可能會被卷入戰爭的風險。為了防止戰爭波及中國,北洋政府于1914年8月6日宣布保持中立。然而不論中國作何打算,處于德國控制下的膠東半島都將無可避免地成為列強在遠東斡旋的戰場。隨著舊的國際體系崩潰,原先列強在中國的均勢隨時可能被打破,日本作為協約國的成員之一,已然對德國在山東剛剛失去的那部分特權虎視眈眈。中國對歐戰長達三年的“中立”過程中,陷入無法解脫的矛盾心理。[1]

二、轉機的到來——“以工代兵”計劃的誕生

1914年8月袁世凱出于對青島問題的擔憂,告訴英國駐華公使朱爾典 (John Jordan),中國政府愿意提供五萬名士兵加人英國遠征軍,參與一場旨在收復自1898年以來就一直為德國所占據的青島的戰爭。中國還沒有強大到僅靠自身的力量就可以向德國發起進攻,尤其是在日本對這塊領土的野心已經昭然若揭的情況下,所以中國需要協約國的支持。對袁世凱總統的提議,朱爾典甚至沒有與他同行的法國和俄國兩國公使商議就斷然予以拒絕。袁世凱死后,段祺瑞也曾與法方交涉,擬派遣四十營人(四萬人)先鋒營赴歐參戰,最終由于美國不愿提供原定財政支援,法國無法解決運輸問題,再加英國有意之反對,而致胎死腹中。[2]然而隨著歐戰西線戰事的變化,事情在1915年發生了轉機,最終中國以“以工代兵”方式參與到了歐戰戰場中,并于1917年成功加入到了第一次世界大戰協約國的陣營中。筆者認為,在英法西線戰況、中國國內局勢的變動、以及華工本人出洋意愿三方面因素的共同影響下,推動了這一轉機的發生。

(一)英法西線戰場的需要

1915年以來,隨著歐戰的持續進行,法國國土內部成為了一個名副其實的殺戮場。[3]在索姆河戰役中,法國傷亡人數高達20.4萬,[4]在凡爾登戰役中,法國傷亡人數更是達到了35至38萬人。[5]一戰期間,法國不得不動員720萬民眾支援戰爭,約有150萬名法國士兵陣亡(英國則損失了至少100萬名士兵,并有數百萬人受傷)。[6]截至1914年年末,在戰爭進行僅僅5個月的時間里,法軍的傷亡人數達就達到了100萬,進入大戰的第二個冬天,即至1915年底1916年初,法軍自開戰以來的總傷亡人數達到200萬,法國的兵源迅速枯竭。[7]

同時為戰爭服務的相關部門同樣面臨著人力補給的危機,以武器生產中的炮彈為例,法國戰爭部為了增加炮彈供應量,除了組織大量的產業工人投入炮彈生產外,還從政府和企業里召集了大量婦女,就連罪犯和逃犯也加入到軍工生產的行列中來。[8]大規模的戰爭動員以及嚴重的人員傷亡,導致一戰中后期法國國內勞動力嚴重匱乏。法國國內的人力資源已經接近枯竭,能否獲得新的勞動力已經成為左右法國對德作戰成敗的關鍵,中國成為法國眼中可以輸入大量勞動力資源的不二之選。[9]

(二)中國國家利益的考量

北洋政府初次為加入一戰付出的努力失敗了,然而初次的失敗并沒有讓北洋政府放棄努力。時至1915年年初,日本打算趁西方正全力以赴地忙于歐戰之機,迫使中國淪為它的附庸,提出了意在攫取中國主權與領土完整的“二十一條”。面對膠東半島的主權危機,北洋政府希望能夠參與到戰后世界新秩序及國際體系的建立中,近則可以防止膠東半島的主權被日本進一步攫取,遠則可以謀求維護中國的國家主權,提升中國的國際地位,培育國際社會對中國的好感,從而重新贏回中國自鴉片戰爭之后所失去的東西——尊嚴、主權與威望。

時至1915年,中國的知識分子與社會精英開始廣泛地支持一項新的官方目標:出席戰后的和平會議。而要實現這一目標,關鍵的挑戰在于如何獲得出席和平會議的資格。“以工代兵”是中國為了實現上述目標而采取的一個巧妙手段,其目的是將中國與協約國之間建立起強有力的關系紐帶,并以此強化中國作為戰爭一員的重要性。這一構想是梁士詒[1]別出心裁的杰作,他認為協約國已然穩操勝券,參加一戰將對中國的國家利益與長遠發展大有裨益,而派遣勞工正是中國參與對德作戰策略的關鍵。

(三)華工出洋謀生的選擇

就華工的赴法動機而言,大多數華工選擇出國是為了自身和家庭的生計,并不存在為協約國戰爭事業與承擔中國參戰義務的主觀意圖。[2]曾為華工提供服務的青年會干事傅葆森以及陳維新均對華工赴法動機做過總結,綜合二位的觀點可以分為以下幾點:(一)追求較優工資待遇、工時較短;(二)遭遇天災匪患,借此出外避難;(三)因失業謀生乏術,尋找工作機會;(四)家庭不和,負氣遠行;(五)由于負債和犯罪,逃走海外;(六)具有冒險精神與好奇心理,瞻仰西方文化;(七)知識稍高者,求覓更高尚的學問和技藝。[3]

其中第一點和第二點較廣為存在。《民國二年世界年鑒》中,載有民國二年中國工人每小時的傭金為貳分,每天工作以十小時計,一天的工資為二角。[4]而華工赴法做工的工資,即使扣除衣、食、住以及保險費等,仍然較之國內高出不少。由此可見華工背井離鄉,甘冒生命之危險,飄洋過海,遠赴異國工作,所求不外乎較高的待遇。除此之外,在第一次世界大戰期間,山東地區的自然災害尤為嚴重,累及十萬余戶,以及由此引發山東地區應募苦力赴法者數量大增。[5]這也迫使華工們不得不離開家鄉,遠赴歐陸戰場以謀生。

三、募工活動的特點——基于兩份募工合同的差異分析

民國四年六月交通大慘案[6]發生,梁士詒因遭牽連,避居北平西山,梁士詒在山中與法國駐華公使敲定華工赴法助戰之策。經過與梁士詒多次磋商,1915年11月4日,康悌再次向法國政府報告,一位中國高官私下向他透露,中國政府可以為法國軍方提供3萬名至4萬名華工。11月11日,法國陸軍部經過詳細討論,決定施行華工招募計劃。12月1日,法國軍方任命退役中校陶履德(Gcorges Trupti)以農學技師的身份,率領法國募工團來華招募華工,于1916年1月17日抵達北京。[7]惠民公司在1916年5月由梁士治和中國實業銀行(一說是交通銀行)行長王克敏籌備成立。[8]惠民公司與法國代表磋磨數月,所訂立合同條款共“二十八條”[9],而惠民公司與勞工之間所訂立合同條款僅“二十一條”[10]。兩份合同版本的差異背后體現出了募工活動的哪些特點?出現此番差異的原因是什么?是本章意在解決的問題。

(一)募工活動中的政府色彩

兩個版本合同第一條均明確“中國工人決不會被用于任何戰事職務,僅供法國、阿爾及利亞和摩洛哥的各種實業和農業使用”,第三條均規定華工“享有免費回國的權利。”但仔細對比兩份合同中此二條款的文本表述,“二十八條”合同版本均多出了一句“由駐京法國公使代表法國政府擔保之”,此條款明確道出本次募工活動以法國政府名義進行了擔保,因而具有一定的政府色彩。“二十一條”合同中并未出現此番“擔保”表述,這一刪減一方面體現出法國募工團和惠民公司是假借私人名義與勞工簽訂契約;另一方面體現出募工合同并未真正想給予華工們平等的權利,擔保條款的刪除導致華工實際上無權向法國公使伸張權利。結合募工活動的背景,這一結果恰恰是“二十一條”合同起草者想要追求的。

前文中已有述及,梁士詒在提出“以工代兵”構想時,中國尚是戰爭的中立國,因而他認為中國在募工活動中應展現出既不袒德、亦不袒法的格局,不能由中國政府與法國政府直接交涉,只可由商人出名,代政府負責,以免德國報復,及殘害中國海外華僑。[1]自 1916 年 6 月北京政府與梁士詒做出切割之后,梁的招工活動從表面上徹底變為了私人行動。[2]法國駐華公使康悌在1915年6月9日向法國政府報告:中國政府愿意提供幫助,但前提是華工只能在“理論上”受雇于法國的私營公司,因為中國在“形式上”仍然是一個中立國家。[3]北洋政府也為避免招工引起德國、奧匈帝國的責問和民間的猜疑,在募工活動中也特意保持了中立的態度。根據海牙萬國和平會議規定的《陸戰時中立國人民權利義務公約》第六條明確規定,中立國人民獨自出境前往交戰國供職,中立國政府不承擔責任。北洋政府外交部援引此條文,確定了立場,認為“此后外國人來華招工,全部由人民自由應募,政府不必過問”。[3]

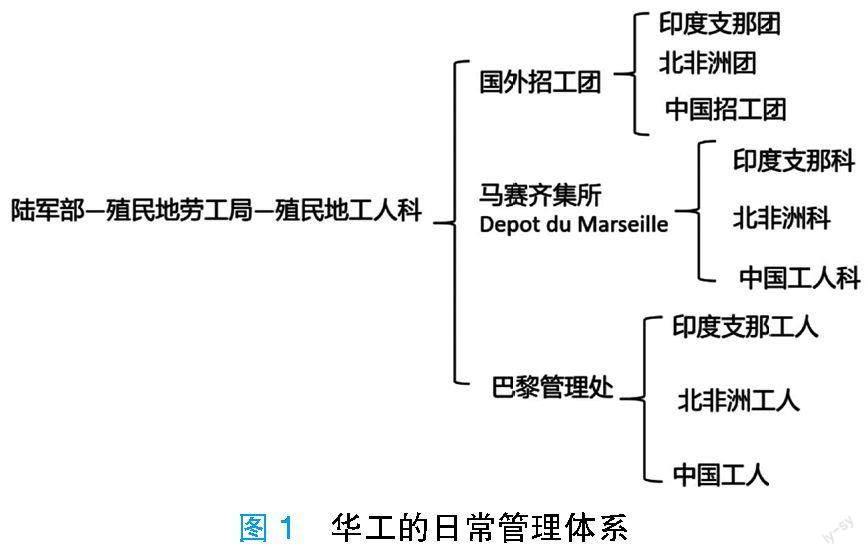

陶履德募工團也有法國私營公司的商人身份作掩護,并且法國政府也在表面上承諾所招華工的工作僅限于私營商業目的,但其所具有的軍方和官方背景是顯而易見的。中國政府一方面對德國堅稱,法英在中國招募華工純屬私人商業行為,但在實際過程中卻又竭力不讓當地的私營公司中介插手招工事宜。惠民公司和陶履德募工團簽訂的是私人商業合同,但在某種意義上,它是一份政府間的協議,法國政府和中國政府都參與了惠民公司和陶履德募工團之間的招工談判。雖然募工合同是以商業契約平等的形式訂立的,但從一開始,在法華工的管理工作就劃歸法國陸軍部下轄的殖民地勞工事務局負責,法國政府對華工的管理安排方式明顯違背了中法兩國所簽署的合同。法國駐華公使康悌也親口承認他對將“殖民”一詞與在法華工聯系在一起感到很不安,他甚至為此頗感慚愧。法國政府也承認華工是被招募來用于支援法國的“國防建設”。實際上中國政府完全清楚這些問題的其中原委,但是卻選擇息事寧人,對此不作計較。[4]

(二)募工活動中的間接代理

陳三井先生在《華工與歐戰》中認為,法國來華招募工人,因不熟悉中國情形,而華工又皆鄉民,四處分散,于是由華商設立惠民公司,居間代為介紹,其合同性質為居間合同。對此筆者結合兩個不同版本的合同文本分析認為,陶履德為法國招募華工這一行為,其性質并非居間合同,而以間接代理更為妥當。

據記載,法國在中國招募華工有兩種方式:一是間接招工,由天津惠民公司包辦(即在北京辦理的);二是直接招工,由法國招工局負責,并委托留法勤工儉學會代為招募。這兩種方法有很大不同,惠民公司的合同其條件與法國工人的條件差異很大。而法國招工局的合同,其條件則與法國工人沒有區別。惠民公司招募的工人,工資和生活起居都由該公司支配。而儉學會代招的工人,一切經濟問題都是工人直接與廠家接洽。惠民公司的包辦屬于商業經營的性質,而儉學會的代招則屬于義務的性質。[1]由此可見儉學會的代招應當是居間合同,因為其只起到連接法國招工局和華工的作用,并未獲得獨立的身份,所出問題也由法國募工團直接與工人接洽,而惠民公司可以直接支配工人的飲食起居與工資發放資金,法國募工團對此并不管理和干涉,應當為間接代理人。

此外,從兩個版本合同訂立雙方當事人的區別來看,“二十八條”合同的當事人一欄為:“(甲)此方面為農學技師佐治陶履德君,住巴黎瓦塞路第一百零四門牌;(乙)彼方面為惠民公司(下稱公司),由其經理人梁汝成君代表該公司,設在天津。”[2]可以看出“二十八條”合同的當事人是惠民公司與陶履德,而“二十一條”合同的當事人是惠民公司與勞工們。由于居間合同[3]的當事人應當是是委托人和第三人,如果該合同是居間合同,那么合同文本中的當事人應當為陶履德與華工們。所以惠民公司不是以居間人的角色與陶履德訂立的契約,而是先與陶履德訂立代理雇工合同,在此基礎上,再與華工本人訂立雇傭契約,從而在華工與陶履德之間搭建出了雇傭關系。民國時期,間接代理已廣泛存在于民商事案件中,“間接代理者,以代理人自己之名義,為本人之算計,為意思表示,或受意思表示,而其效果轉移于本人之代理也。”[4]惠民公司當屬陶履德的代理人一角,以間接代理的方式與華工們訂立契約,其效力轉移于陶履德募工團。

(三)募工活動中的雙重壓榨

經過對兩份合同文本的仔細對比,筆者歸納出兩份合同在工價、飲食、勞動福利的差異。如表2、3所示。

從上述表格中可以看出,一戰期間中國勞工遭受了資本兩重剝削,一方面是法國的軍火商和工廠主通過政府授權的募工組織,與勞工簽訂不公平的合同,壓低了勞工的工資水平。根據上表可知,中國勞工在合同期間的月工資僅有50-70法郎左右。而一戰前夕法國本地工人的平均工資已經達到每月200-300法郎,與此同時戰爭使工資大幅上漲,時至1921年2月法國男性的平均日工資已漲至18法郎[1],法國本土勞工與中國勞工之間在存在明顯的同工不同酬現象,法國募工團作為資方,直接從中國勞工的勞動中獲利。另一方面,惠民公司作為勞工招募活動中的代理人,進一步壓榨了中國勞工的權益,剝奪了他們的休息日權利,生病期間也沒有收入補償。在飲食的標準上,惠民公司較法國募工團而言,減少了每名工人每日可得到的主食和肉的份量。且惠民公司每招募一名工人就可以從法國募工團那里獲得100法郎的傭金,這一賞金雖是法國募工團支付的,但最終也會通過各種方式轉嫁到勞工身上,使勞工權益遭受進一步損害。

此外據記載,工人的工資交由惠民公司所指定的交通銀行進行存儲,而交通銀行完全由交通系掌控,行長正是梁士詒,交通銀行除了向工會支付過境期間的工資外,還獨占資金轉賬的壟斷權。[2]在安家費這一項費用中,法方與惠民公司約定的應當為50法郎,而惠民公司與勞工訂立的安家費則有兩個不同的版本,一說是50法郎,也有一說是30法郎,惠民公司在其中是否克扣過安家費這一問題難以考證。但是根據當時報紙的報道,交通系官員克扣了工人工資,原定每人十五元,而惠民公司竟獨占了一半。以此項收款計算下來,公司在其中牟利不下數十萬元。此外,還出現了惠民公司經理人扣發華工家屬月費一案,引起了華工家屬大鬧天津交涉署的風潮。[3]合同中雖約定了死亡賠償金,殖民地部隊指揮部也會每月發給陶履德招工團以工號標識的死亡工人名單,但是實際上他們的家人也不再收到任何授權匯款或月付款。[4]由此可見,在一戰期間,孤立無援的中國勞工成為了資本家們瓜分利益的犧牲品。他們不僅遭受帝國主義資本的榨取,還受到本國官僚資本的雙重剝削。

除了以上論述中受到的直接的雙重剝削外,出洋的華工們由于被席卷到了愈發成熟的資本主義世界經濟體系中,他們最終成為了這一全球化過程中的受害者。雖然兩個版本合同中都給予了華工相對優厚的工酬,但是當一戰結束華工們被遣返回國時,由于戰后法國的的通貨膨脹,法郎迅速貶值,華工實際獲得的收入并不高。具體來說當華工初到法國時,1法郎可兌換0.35銀元,華工們一天的收入相較國內工人而言多出了一倍還多。但當大多數華工歸國時,匯率已跌至1法郎只值0.07銀元,與此同時,國內普通工人的日薪也達到0.3-0.4銀元。這意味著法國給華工的所謂高薪,由于法郎和中國銀元之間的匯率大幅下跌,實際相當于國內普通工資水平,與在中國工作的勞工薪水相比沒有絲毫優勢。這些華工遠涉重洋冒著生命危險所擔負的工作,甚至沒有給他們帶來任何經濟上的好處。[1]且由于大多數華工的工作地點靠近前線,不少人因此血灑戰場,甚至為協約國捐軀。[2]

四、募工合同的不平等性——基于合同條款的分析

(一)募工合同存在欺詐情形

在當時的知識分子眼中,華工出洋除了可以藉此機會獲得報酬、一游西歐、增長見識外,“將來歸國于實業之發達,及社會之改良,均大有裨盆也”。[3]然而在這樣宏大背景的敘事下,個體的聲音與命運最終會被時代的洪流所裹挾。在清末民初這一青黃交接,思想大動蕩的時刻,作為農民階級的華工們絕大部分并未萌生出民族國家意識,只有幾千年來延續下來的宗族意識。正像梁啟超所說,中國只有朝廷和奴隸,而沒有國家與國民。[4]事實上,華工們遠赴歐陸的目的并非出于國家大義,大多數簽約的華工并未完全了解他們簽約工作的實質,其中大部分人是文盲,甚至根本不知道歐洲的這場戰爭。[5]他們既不明白戰爭之性質,也無法體會政客們借箸代籌的深意,所求不過是較高的工酬與一筆看來還算優厚的安家費。[6]

通過梁士詒等政客與法國募工團的多次協商,惠民公司最終與法國簽訂了募工合同,并將“此項工人決不干預戰事”列于合同之開篇,然而從合同訂立之初,陶履德募工團和惠民公司都心知肚明,此項招工之工人就是為了解決歐戰戰事導致法國人力資源匱乏問題,尤其在軍工領域。而從梁氏提出策略的初衷,以及法國募工團的目的以及軍方背景來看,這一條款無疑是虛偽的、具有欺詐性的,政客們對“此項工人決不干預戰事”這一條文彼此心照不宣,將文字游戲玩弄的淋漓盡致。從德國公使接二連三地抗議中,也可以看出,哪怕是德國的政客對法在華募工一事之目的、功用,以及北洋政府的縱容也心知肚明。華工們出于對謀生的渴望,遠赴異國他鄉的戰場,有些甚至魂斷他鄉。根據記載,大量的華工要在前線戰場附近工作,甚至進入戰地進行工事,而最終死于敵人可怕的炮火和轟炸。華工的合同中沒有一條規定他們要受軍隊管制,然而他們得到的和要忍受的正是軍隊的管束和嚴厲的軍紀,甚至可以稱得上是一支后勤部隊。[7]

那么陶履德與惠民公司之間的募工合同,以及此后惠民公司與華工之間的募工合同,對于華工本人而言就是一紙欺詐合同。陶履德與惠民公司通謀,皆存在欺詐之故意,捏造虛偽之事實,誆騙華工“決不干預戰事”,并使得華工們因欺詐而陷入了錯誤認知,自以為出洋可以安全的拿到一份較高的薪酬,而簽下了招工合同,最終卻在歐陸戰場丟掉了自己的性命。值得注意的是,“此項工人,不干預戰事一節,當由法國駐北京公使擔保其嚴加遵守。”這一條款僅存在于“二十八條”合同中,也即陶履德和惠民公司之間訂立的合同,在惠民公司與華工簽訂的“二十一條”合同中,這一條款被隱蔽的被刪去了,且這一條款也并未約定,應當由誰來追責。這就意味著如果陶履德募工團違反約定,將工人用于戰事,根據合同的相對性原理,也只有惠民公司可以追究陶履德及其擔保人法國駐京公使的責任,華工無權向陶履德及其保證人追償。然而惠民公司與陶履德募工團早已對此心照不宣,這一追償條款不過是皇帝的新衣,難以發揮其作用。

(二)募工合同雙方爭議解決方式的不平等

1.雙方擔保形式的不平等

“二十八條”合同版本的開篇規定了法國駐北京公使代表法國政府,為“工人決不干預戰事”“工人享有免費歸國的權利”此二條款進行擔保。合同第二十三條也約定,與工人所議定之合同 ,陶履德君或其受權人有權將其讓渡給工廠主,陶履德君或其受權人需要擔保讓受人實行合同,可以看出法國提供的擔保方式仍然僅限于人保,并未規定惠民公司更為詳細的實現其權利的方式。這就意味著陶履德方如果違反這一條款從而產生契約之債,惠民公司只能找到保證人,但保證人并未允諾如何進行賠償,未提供任何擔保實現的方式,這就導致其權利的行使存在現實的困難。然而這可能正是法方故意為之的效果,此項條款從誕生之初法方就沒有想使其真正發揮作用。

與之相反,惠民公司的擔保責任則規定了擔保物權的實現方式,即保證金。而合同的第十九條中規定,工人于合同未滿期內,如無正當理由,廢棄合同,則應當對于陶履德君或其受權人,賠償赴法路費法幣六百法郎,此外失去免費回國之權利。公司對于此項欠款,負連帶責任之擔保,其法幣三百法郎為保證金。由此可見,惠民公司對工人被開除以及擅自廢棄合同的行為,承擔連帶保證責任,將保證金作為遣返路費的一部分,其數高達三百法郎。且此項保證金已經質押在法方指定的銀行賬戶中,法方很容易實現其擔保物權。法方僅以人保為保證,未為惠民公司提供任何實現其擔保物權的現實途徑,而法方實現其自身擔保物權的途徑則非常容易達到,這一條款毫無疑問是不平等的。

2.雙方協議管轄的不平等

兩個合同版本中均約定了管轄權歸屬問題,其中“二十八條”合同的條款更為全面,其第二十六條規定,“倘工人與雇主有爭執時,為公司委員所不能調停平和解決者,應在就地之法國法庭評判之。”第二十七條規定,“如本合同之施行及解釋有爭執時,陶履德君或其受權人及公司各擇公斷員一人,倘此二公斷員意見不一,未能判決,則由該二公斷員擇一第三公斷員以排解之。倘兩方不采納此法辦理,當聲明公訴巴黎賽納府之裁判所。”可以看出,此二條款均約定了法國法庭擁有勞工與雇主的勞務糾紛的管轄權。而針對陶履德君與惠民公司的糾紛,合同首先約定了雙方內部公斷的規則,當內部公斷無法解決問題時,法國法院擁有管轄權。前述勞工與法國招工團在“勞務糾紛”這一問題的約定中,法方單方面的管轄權可視作雙方為了便于就地、就近解決糾紛。但對后一問題而言,陶履德與惠民公司雖為私人名義,實際進行的是政府間的協議,因而法國單方面享有管轄權毫無疑問是不公平的,一旦出現糾紛,法方兼有當事人與裁判員的雙重身份,難以保障中方以及中國勞工的合法權益。

(三)募工合同關于解除權規定上的不平等

“二十八條”合同版本中僅僅賦予了法方單方面的用工解除權,合同第十八條規定,工人在工廠或船廠內作工有偷懶不遵命令,不受約束,行為不正,及不守章程各情,當由陶履德君或其受權人及雇主商定,并報告中國領事后,即行開除。公司承認雇主得于三年后,可隨時將合同取消,而華工則無權解除合約。法國政府對華工用工的解除權,僅僅需要對中國駐法領事行使告知義務,除此以外,幾乎不需要其他履行任何義務。

契約之原則,本為雙方利益之保證而設,但華工契約則不然,許多條款將華工束縛等于奴工,失卻一切自由,對華工方面利益之規定有特別嚴重的約束。華工也沒有單方解除條約的資格,根據“二十一條”合同版本的第十九條,華工于合同未滿期內,如無正當理由廢棄合同,則需要對陶履德君或其受權人承擔違約責任,賠償金高達六百法郎。在一戰末期,許多華工希望與惠民公司解除合同,以在法國或歐洲其他國家為其他更高傭金的工廠做工,然而由于與惠民公司的契約本定有三年及五年兩期,三年者公司不負送歸回國責任,五年則完全由公司送歸回國。簽訂合同時華工們以為到法工作將是一件苦差,自以歸國為第一選擇。而由于一戰即將結束,情形變得恰恰相反,許多華工為了學習手藝知識或積累更多財富,想要在歐洲多住一段時間,然而他們卻很難解除原來的合同。[1]

在一戰末期,法國單方面提前終止華工招募工作,這種單方解除權的行使嚴重違反了中法兩國達成的招工協議。由于這個協議當初是由法國駐北京公使館以法國政府的名義簽訂的,所以法國外交部必須來收拾這個爛攤子。法國駐北京代辦瑪德多次致電法國外交部,要求外交部注意軍方在終止華工招募工作上的草率行為。[2]根據瑪德的建議,法國外交部多次致函法國陸軍部,提醒它注意單方面毀約將會導致的嚴重后果。然而法國陸軍部卻對此置若罔聞,認為中國的許多賠償要求是不合理的。不過陸軍部也承認單方面毀約所造成的法律問題,并且愿意本著“精神撫慰”的方式與中方和解,然而這種答復不但缺乏誠意,且不尊重華工的權利。此外,法國陸軍部甚至認為可以華工素質低劣為借口,拒絕償付所欠惠民公司的200萬法郎。戰爭結束后,惠民公司虧損達18萬元。法國外交部與陸軍部之間就惠民公司賠償問題所發生的爭執,也表明了當時法國的對華政策十分混亂。[3]

五、結語

一戰期間,法國在華的募工活動一直都在中法雙方當局的推動下進行,假借私人名義以間接代理的方式與勞工簽訂契約,因而華工在這一過程中受到了欺騙與雙重壓榨。雖然法國較之英、俄,其募工合同相對公平[4],且表示會給予華工與法國同等的待遇,但是不論是從其約定的勞動報酬、雙方權利還是實際的工作性質來看,該合同文本還是體現出了較濃的不平等色彩。

在一戰后世界格局重塑的進程中,華工在中國及其人民尋求平等國際地位方面扮演了重要的角色。[5]然而這種唯結果論的傾向值得警惕,正如陳三井先生所言,“惟我勤苦華工參加歐戰,實為人類歷史之一大悲劇。華工遠涉重洋,冒死效命于西歐戰地,卻功成而無聞,身死而名毀。”[6]他們不僅于工作期間飽受戰火威脅與身體病痛之苦,且遣送回國時未得任何實質之補償,歸國后亦未得到本國政府應有的恤憫與社會普遍的同情。從事后的結果出發論證華工出洋事件的積極意義,或許可以告慰這群身死異國華工們的在天之靈,但對他們本身而言,肉體的死亡已經宣告了他們生命的終結,“歷史不過是我們在死者身上玩弄的把戲”[7],這種強加于受欺騙踏入歐陸戰場最終犧牲的華工身上的宏大意義,更像是鱷魚的眼淚,與其本身的性命和經歷的苦難相比仍顯得輕如鴻毛。