高管環保認知與企業ESG表現

劉麗娟 任玉強 韓麗萍

【摘 要】 在“碳達峰、碳中和”戰略背景下,基于2011—2021年滬深A股上市公司數據,從企業綠色發展視角實證檢驗了高管環保認知與企業ESG表現的關系。研究發現,高管環保認知有助于提升企業ESG表現。通過工具變量法、固定效應模型、替換變量進行穩健性檢驗后,結論依舊成立。機制檢驗表明,高管環保認知能夠增強企業綠色技術創新,進而提升企業ESG表現;高強度的環境規制會削弱高管環保認知與企業ESG表現之間的正相關關系,有負向調節作用;媒體關注可以促進高管環保認知與企業ESG表現之間的正相關關系,有正向調節作用。本研究拓展了高管環保認知與企業ESG表現的關系、機制研究,為推動上市公司踐行ESG理念提供了經驗證據。

【關鍵詞】 雙碳目標; 高管環保認知; 企業ESG表現; 綠色技術創新; 環境規制; 媒體關注

【中圖分類號】 F272.3? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2024)01-0100-09

一、引言

2020年9月,習近平主席在第七十五屆聯合國大會上做出莊嚴承諾,中國將力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。這表明,在中國經濟發展轉型的關鍵時期,綠色發展已經成為經濟持續高質量發展的重要推動力量[1]。為實現綠色轉型,助力雙碳目標,黨的二十大報告提出,推動綠色發展,促進人與自然和諧共生。2023年1月國新辦發布的《新時代的中國綠色發展》白皮書進一步強調,綠色成為新時代中國的鮮明底色,綠色發展成為中國式現代化的顯著特征,要堅定不移地走綠色發展之路。

ESG是兼顧環境、社會及治理協調發展的可持續發展理念,與綠色發展理念高度契合,成為評價企業綠色發展水平、優化企業與利益相關者溝通的重要工具[2]。高層管理者作為企業決策的制定者,其環保價值判斷與行為模式[3]決定了企業的綠色發展行為,對企業ESG表現將會產生直接影響。基于上述背景,本文以2011—2021年滬深A股上市公司為研究樣本,實證檢驗高管環保認知對企業ESG表現的影響,驗證綠色技術創新在高管環保認知與企業ESG表現之間的中介作用,探究環境規制與媒體關注在高管環保認知與企業ESG表現之間的調節作用。

與以往研究相比,本文的邊際貢獻可能體現在以下兩方面:第一,目前已有研究主要探討了高管環保認知對企業績效[4]、綠色績效[5]、綠色創新績效[6]、企業可持續發展績效的影響[1],對高管環保認知與企業ESG表現關系的關注較少。本文通過實證檢驗了高管環保認知對企業ESG表現的影響,拓展了高管環保認知與企業ESG表現的相關研究。第二,揭示了高管環保認知通過企業綠色技術創新提升企業ESG表現的具體路徑。同時,本文從外部監管與監督視角分析了環境規制及媒體關注對高管環保認知與企業ESG表現的調節作用,對政府監管實施及輿論環境建設加強具有一定的現實意義。

二、理論分析與研究假設

(一)高管環保認知與企業ESG表現

高管環保認知是高層管理者對環境及環境政策信息的關注、解讀與判斷,并將其運用到企業決策過程中的一種意識活動[7]。高層管理者對環境及環境政策信息的認知會影響到企業戰略決策,根據動機理論,本文從機會型與責任型兩個角度分析高管環保認知對企業ESG表現的影響。機會型動機主要關注尋求環境戰略機會,維護利益相關者關系、吸引ESG投資,以獲取利益為導向。責任型動機主要關注環保法律法規,以遵循國家生態環保要求為準則,以遵守環保義務為導向。高管環保認知對企業ESG表現的影響具體表現在:從機會型環保認知角度,首先,當各利益相關方的訴求均得到滿足時,企業將獲得更好的經營成效。因此,在綠色發展導向下,高環保認知的高管為改善各方利益關系,實現企業和諧穩定發展,會積極增強企業社會意識與環保意識,滿足各利益相關者的訴求[8]。其次,企業ESG表現作為一種傳遞企業潛在信息的非財務指標,已成為影響投資者投資決策的關鍵因素之一。當企業內外部信息不對稱時,會導致投資者與外部債權人無法全面了解企業的經營實踐,加大投資風險[9]。因此,高環保認知的高管為提升企業聲譽,吸引綠色投資,減緩企業風險,會積極披露企業ESG表現,推動監管機構、利益相關者等形成對企業的積極判斷。從責任型環保認知角度,高管環保認知越強,基于政府監管與道德壓力的合法性也便越強[1]。具有高環保認知的高管會積極完善環境管理體系,幫助企業實現資源節約、環境保護目標,避免企業環境污染的負面媒體報道,樹立良好的企業ESG形象。據此,本文提出假設1。

H1:高管環保認知對企業ESG表現有正向影響。

(二)綠色技術創新的中介作用

綠色技術創新是指在工藝創新和產品創新層面為防治污染所使用的環保技術,包括了污染防治、能源節約和綠色產品設計等[1]。綠色技術創新是實現綠色發展與“雙碳”目標的關鍵變量[10],也是實現企業可持續發展的重要推動力量。當企業踐行綠色技術創新時,從源頭控制視角,高環保認知的高管會借助清潔生產技術,通過使用清潔能源、改善工藝、購置節能環保設備、利用可再生資源等,從源頭處減輕環境負擔、產生環境績效,進而提升企業ESG表現。從末端治理視角,高環保認知的高管會借助末端治理技術,通過對末端污染物進行處理實現達標排放和總量控制,以達到監管機構的要求,獲取政府稅收及治理等專屬資源[11]。因此,借助綠色技術創新實施與環保政策方向一致的長期戰略,可以獲得政府認可、政策支持及合法性補償,進而實現企業可持續發展[12]。綜上,高環保認知的高管會通過驅動企業實施綠色技術創新行為,提升企業的ESG表現。據此,本文提出假設2。

H2:高管環保認知可以增強企業綠色技術創新能力,繼而促進企業ESG表現提升。

(三)環境規制的調節效應

企業在運行中其經營行為需與社會價值觀、規范體系相契合,以獲得社會認可,當前,企業環境成本的驅動因素更多來源于獲取合法性認同,而非主觀自發行為與利益驅使[13],因此,企業為保證其合法性會自愿進行ESG披露。但受企業差異的影響,這種信息披露在可信度方面于不同企業間難以比較,因此需要社會規制的規范調節。從合法性理論視角,企業ESG可以被認為是一種合法化的企業管理工具,良好的ESG表現使得企業的行為獲得社會認可與接受。在較高的環境規制下,低環保認知的高管為獲取合法性認同,會增加環境成本與環境負債,通過展現良好的企業ESG形象以滿足生存條件;在較低的環境規制下,低環保認知的高管會因為缺乏法律法規的懲罰與約束,為追求利益最大化而忽視ESG形象方面的問題。與此相反,高環保認知的高管,由于個體具有環保素養,環境規制的懲罰性與約束性[13]或將抑制個人主觀能動性和積極性,即企業在滿足基本合法性要求后,高強度的環境規制壓力會對高管環保認知的能動性起到抑制作用,不利于企業ESG表現。據此,本文提出假設3。

H3:環境規制削弱了高管環保認知與企業ESG表現之間的正相關關系。

(四)媒體關注的調節效應

隨著互聯網、大數據與媒體快速融合,媒體已成為市場中的獨立主體,其監督功能對企業管理層具有強有力的約束[14],在推動企業社會責任履行中發揮著不可或缺的作用。當媒體對企業進行正面報道時,高環保認知的高管會抓住機遇,通過向外界展現良好的企業ESG表現,樹立積極履行社會責任、踐行綠色發展理念的正面形象,推動利益相關者借助媒體信息做出積極反應,從而獲取政府支持、吸引綠色投資、增強顧客粘性、提升員工認同。當媒體對企業進行負面報道時,能夠對高環保認知的高管起到督促作用,將推動企業基于輿論與自身聲譽的壓力遵守合法性規制條件,依據社會責任準則進行決策,強化綠色意識及行為,彌補受損的企業形象,提升ESG表現及信息披露質量[15]。因此,媒體關注可以提升企業高管環保認知,并對企業ESG表現產生積極影響。據此,本文提出假設4。

H4:媒體關注加強了高管環保認知與企業ESG表現之間的正相關關系。

三、研究設計

(一)樣本選取與數據來源

本文研究樣本為2011—2021年滬深A股上市公司。為確保數據質量,對樣本進行如下處理:(1)剔除ST、PT等非正常交易類的企業;(2)剔除金融類企業;(3)對主要連續變量在1%和99%分位進行縮尾處理。經篩選,最終確定1 080家上市企業為研究樣本。

相關數據中,企業ESG表現數據通過彭博(Bloomberg)終端獲取,企業綠色技術創新數據、媒體關注數據通過中國研究服務數據平臺(CNRDS)獲取,環境規制數據通過《中國工業經濟統計年鑒》《中國環境統計年鑒》獲取,高管環保認知數據通過上市公司年報獲取,企業財務數據及其他所需數據通過國泰安數據庫(CSMAR)獲取。鑒于彭博(Bloomberg)終端對于企業ESG信息披露從2011年開始,故本文將2011年作為初始年份。

(二)變量定義

1.被解釋變量:企業ESG表現(ESG)

參照翟勝寶等[15]和王雙進等[16]的研究,采用第三方評級機構評分來衡量企業ESG表現。本文選擇彭博終端對A股上市企業ESG表現的評分作為企業ESG表現的代理變量,分值在0—100變動,得分越高,表明企業ESG表現越好。

2.解釋變量:高管環保認知(EGP)

參照斯麗娟等[17]、李亞兵等[4]、潘安娥等[18]的研究,采用文本內容分析法對高管環保認知進行衡量。本文基于綠色競爭優勢認知、企業社會責任認知、外部環境壓力感知三個維度選取關鍵詞,用企業年報中關鍵詞出現的頻次衡量高管環保認知[4]。

3.中介變量:綠色技術創新(Envpatr_total)

參照齊紹洲等[19]的研究,采用綠色專利總申請數占總專利申請數的比重作為企業綠色技術創新的衡量指標。本文通過梳理中國研究服務數據平臺相關數據進行計算,比值越高,表明企業綠色技術創新能力越強。

4.調節變量:環境規制和媒體關注(ER和Media)

參照劉榮增等[20]的研究,采用企業所在省份的污染治理投資額與第二產業增加值的比值來度量環境規制的強度;參照吳文洋等[21]的研究,采用中國上市公司財經新聞數據庫(CFND)中報刊財經新聞報道量衡量媒體關注度,通過加1取對數確定其代理變量。

5.控制變量

借鑒前人相關研究,本文從企業層面選取如下控制變量:企業規模(Size)、盈利能力(ROA)、資產負債率(Lev)、成長能力(Growth)、股權集中度(Top1)、董事會規模(Board)、董事會獨立性(Indep)、董事長和總經理是否兩職合一(Dual)、公司成立年限(FirmAge)、產權性質(Soe)。為減弱經濟周期與行業環境對回歸結果的不利影響,本文在模型中加入了年度虛擬變量(Year)和行業虛擬變量(Industry)。

各變量定義見表1。

(三)模型設計

模型1是檢驗高管環保認知與企業ESG表現的基準模型。

ESGi,t=β0+β1EGPi,t+β2Controlsi,t+Industryi,t+Yeart+εi,t

(1)

模型2、模型3檢驗了綠色技術創新在高管環保認知與企業ESG表現之間的中介作用。

Envpatr_total=β0+β1EGPi,t+β2Controlsi,t+Industryi,t+

Yeart+εi,t? (2)

ESGi,t=β0+β1EGPi,t+β2Envpatr_totali,t+β3Controlsi,t+

Industryi,t+Yeart+εi,t? (3)

模型4、模型5分別檢驗環境規制、媒體關注在高管環保認知與企業ESG表現之間的調節作用。

ESGi,t=β0+β1EGPi,t+β2ERi,t+β3ERi,t×EGPi,t+β4Controlsi,t+Industryi,t+Yeart+εi,t? (4)

ESGi,t=β0+β1EGPi,t+β2Mediai,t+β3Mediai,t×EGPi,t+

β4Controlsi,t+Industryi,t+Yeart+εi,t? (5)

上述模型中,ER×EGP代表環境規制與高管環保認知的交互項,Media×EGP代表媒體關注與高管環保認知的交互項,Controls代表所選控制變量,Industry與Year分別為行業與年份固定效應,ε為隨機誤差項。

四、實證結果及分析

(一)描述性統計

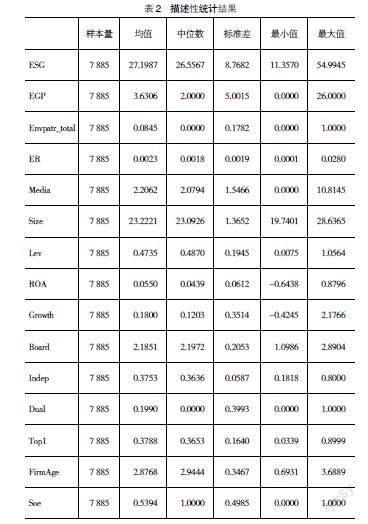

表2為本文主要變量的描述性統計結果。ESG的均值為27.1987,標準差為8.7682,最小值為11.3570,最大值為54.9945,表明不同企業之間ESG表現的差異性較為顯著。高管環保認知(EGP)的均值為3.6306,標準差為5.0015,最小值為0.0000,最大值為26.0000,表明不同企業的高管環保認知具有較大差異且總體上處于較低水平。其余變量的分布特征與以往研究基本類似,不再贅述。

(二)基準回歸分析

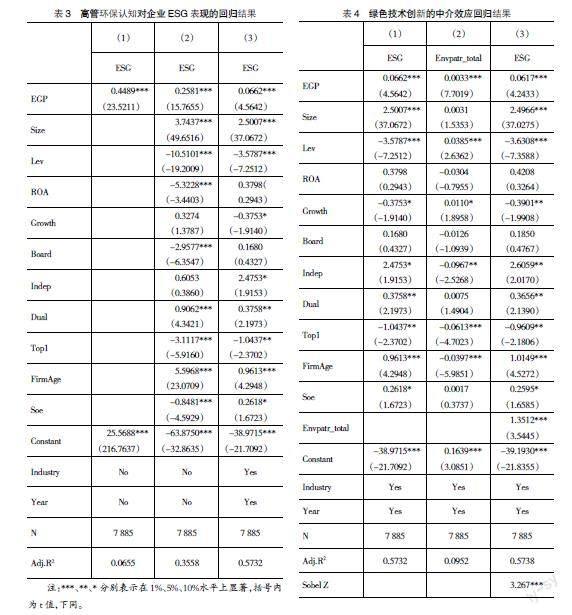

表3為本文主假設的基準回歸分析結果。其中,列(1)是未考慮控制變量以及年份與行業固定效應的回歸結果,列(2)和列(3)分別為考慮控制變量以及控制年份與行業固定效應的回歸結果。表3的分析結果表明,無論是否考慮控制變量以及年份與行業固定效應,高管環保認知(EGP)對企業ESG表現的估計系數均在1%的水平上顯著為正(β=0.4489、0.2581、0.0662,p<0.01),這表明高管環保認知對企業ESG表現具有顯著正向影響,驗證了H1。

(三)中介效應分析

為考察高管環保認知對企業ESG表現的作用機制,本文借鑒江艇[22]的研究思路進行分析,結果見表4。其中列(2)報告了高管環保認知對綠色技術創新影響的檢驗結果,結果顯示EGP的系數至少在1%的水平上顯著為正(β=0.0033,p<0.01),表明高管環保認知對企業綠色技術創新存在顯著促進作用。此外,綠色技術創新可以改進工藝技術,從清潔生產與末端治理處降低能源損耗,減少廢物排放,提高企業的社會責任績效,從而提升企業的ESG表現[23]。因此,企業高管環保認知會通過增強綠色技術創新能力促進企業ESG表現,支持了“高管環保認知→綠色技術創新→企業ESG表現”這一邏輯機制,H2得以驗證。

在上述分析的基礎上,本文還采用了溫忠麟等[24]中介效應模型的“三步法”進一步對作用機制進行了分析。表4報告了高管環保認知、綠色技術創新與企業ESG的機制檢驗結果。其中,高管環保認知(EGP)的系數與列(3)中綠色技術創新(Envpatr_total)的系數均至少在1%水平上顯著為正(?茁=0.0662、0.0033、0.0617,p<0.01);(?茁=1.3512,p<0.01),故結果同樣支持了“高管環保認知→綠色技術創新→企業ESG表現”這一邏輯機制。

考慮到機制檢驗結論的嚴謹性,本文對機制進行了Sobel檢驗,結果顯示Sobel檢驗在1%的水平上成立,說明綠色技術創新機制存在,驗證了研究假設。

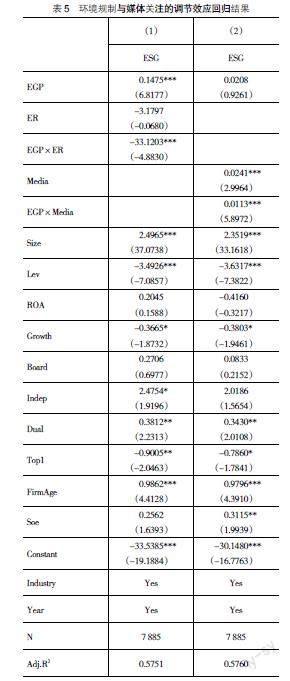

(四)調節效應分析

1.環境規制對高管環保認知的調節效應檢驗

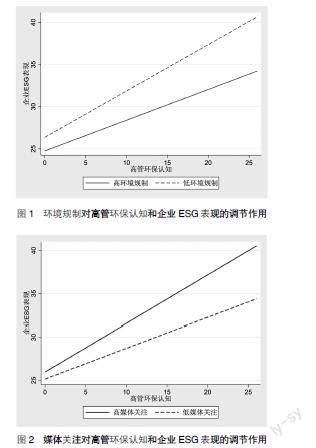

為驗證H3,本文將環境規制強度作為主模型的調節變量,做進一步的回歸分析,結果如表5所示。列(1)檢驗了環境規制強度對高管環保認知與企業ESG表現的調節效應。結果顯示,環境規制強度與高管環保認知的交互項(EGP×ER)對企業ESG表現有顯著的負向影響(?茁=-33.5584,p<0.01),在1%的水平上,環境規制強度負向調節高管環保認知與企業ESG表現之間的正向關系。通過Stata16.0分組得到圖1,結果表明,在低環境規制壓力下,高管環保認知對企業ESG表現的影響相對較大;在高環境規制壓力下,高管環保認知對企業ESG表現的影響相對較小。即H3得到驗證。

2.媒體關注對高管環保認知的調節效應檢驗

為驗證H4,本文將媒體關注壓力作為主模型的調節變量做進一步的回歸分析,結果如表5所示。列(2)檢驗了媒體關注壓力對高管環保認知與企業ESG表現的調節效應。結果顯示,媒體關注壓力與高管環保認知的交互項(Media×EGP)對企業ESG表現有顯著正向的影響(?茁=0.0113,p<0.01),在1%的水平上,媒體關注壓力正向調節高管環保認知與企業ESG表現之間的正向關系。通過Stata16.0分組得到圖2,結果表明,在高媒體關注壓力下,高管環保認知對企業ESG表現的影響相對較強;在低媒體關注壓力下,高管環保認知對企業ESG表現的影響相對較弱。即H4得到驗證。

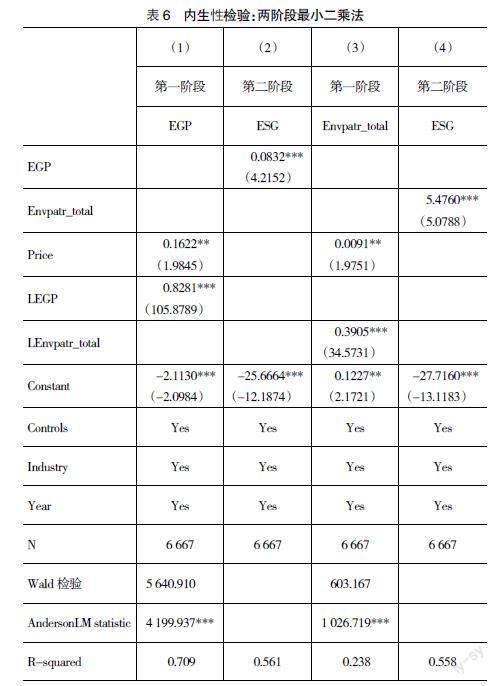

(五)內生性檢驗

上述研究結論可能存在內生性問題,即高管環保認知在影響企業ESG表現的同時,ESG表現較好企業的高管會因企業綠色文化熏陶而提升環保意識,進而導致同時性偏差問題。同時,考慮到模型設定、遺漏變量等可能帶來的內生性問題,本文采用工具變量法及固定效應模型降低內生性問題對研究結論的影響。

1.工具變量法

高管環保認知可能受國家環保政策、公眾環保意識的影響,同時也可能受內部監管控制等因素的影響。為此,本文借鑒席龍勝等[1]的做法,將高管環保認知滯后項一項(LEGP)和政府環保獎勵(Prize)作為高管環保認知的工具變量進行內生性檢驗。政府環保獎勵數據取自CSMAR數據庫。

表6的列(1)、列(2)分別列示了基于工具變量的兩階段最小二乘法的回歸結果。第一階段的回歸中,兩工具變量的系數分別在5%、1%水平上顯著為正(p<0.05、p<0.01),說明所選工具變量于內生變量有較強的解釋度。同時,Wald檢驗所列示的F統計值為5 640.91,顯著大于弱工具變量檢驗在10%偏誤的臨界值,即不存在弱工具變量問題。因此,本文選取的工具變量合理。第二階段回歸中,變量EGP擬合值的系數在1%水平上顯著為正,表明高管環保認知對企業ESG表現具有顯著的正向影響,本文主要結論仍成立。

綠色技術創新與企業ESG表現之間也可能存在互為因果的內生問題,即綠色技術創新可以提升企業ESG表現,企業ESG表現又可以通過傳遞積極信號為綠色技術創新提供支持。為此,本文借鑒席龍勝等[1]的做法,將政府環保獎勵(Prize)和采用綠色技術創新的一階滯后項(LEnvpatr_total)作為綠色技術創新的兩個工具變量進行內生性檢驗。

表6的列(3)、列(4)報告了對應的回歸結果。第一階段回歸中,兩工具變量的系數分別在5%、1%水平上顯著為正(p<0.05、p<0.01),并通過了弱工具變量檢驗與不可識別檢驗,表明選取的工具變量合理。第二階段回歸中,變量LEnvpatr_total擬合值的系數在1%水平上顯著為正,表明綠色技術創新對企業ESG表現具有顯著的正向影響,與前文假設檢驗結論一致,表明采用工具變量后本文主要結論依舊可靠。

2.固定效應模型檢驗

為緩解個體因素及個體因素與時間因素共同帶來的誤差估計影響,本文采用個體固定效應模型與雙向固定效應模型,分別重新對數據進行回歸分析。表7列(1)列示了個體固定效應模型的回歸結果,其中高管環保認知(EGP)的系數在1%的水平上顯著為正(β=0.1737,p<0.01),表明在考慮個體固定效應后,高管環保認知與企業ESG表現之間仍呈現顯著的正相關關系。表7列(2)列示了雙向固定效應模型的回歸結果,其中高管環保認知(EGP)的系數在1%的水平上顯著為正(β=0.0729,p<0.01),表明在考慮雙向固定效應后,本文的主要研究結論仍成立。

(六)其他穩健性檢驗

1.替換解釋變量與被解釋變量

本文重新構建了高管環保認知的評價指標進行穩健性檢驗。具體做法為,在對搜集到的文本相關詞頻數進行標準化處理的基礎上,使用“某年某公司年報的高管環保認知的相關詞頻數與分年度高管環保認知相關詞頻數最小值作差”除以“分年度高管環保認知相關詞頻數的最大值與最小值之差”作為替代指標,記作EGP_1,替代指標取值0—1。表8列(1)為回歸結果,EGP_1的系數在1%水平上顯著為正(β=1.7206,p<0.01),這表明改變高管環保認知的衡量指標后,本文主要研究結論依然成立。

本文使用華證ESG得分(ESG_hz)替換基準模型中企業ESG表現指標進行穩健性檢驗。表8列(2)為回歸結果,高管環保認知(EGP)的系數在1%的水平上顯著為正(β=0.0060,p<0.01),這表明替換了被解釋變量后,本文主要研究結論依舊穩健可信。

2.替換中介變量

相較于綠色新型實用專利,綠色發明專利對企業綠色技術創新貢獻度更強。本文采用綠色發明專利申請量占企業總發明專利申請量的比例(Envpatr_inv)作為綠色技術創新的替代指標進行穩健性檢驗。表8列(3)—列(5)為回歸結果,高管環保認知(EGP)與綠色技術創新(Envpatr_inv)的回歸系數均在1%的水平上顯著(?茁=0.0662、0.0030、0.0598,p<0.01);(?茁=2.1055,p<0.01),這表明替換了中介變量后,本文的機制研究結果依舊穩健。

五、結論與啟示

本文選取2011—2021年滬深A股上市公司作為研究樣本,實證檢驗了高管環保認知與企業ESG表現的關系及其作用機制。研究發現:(1)高管環保認知與企業ESG表現之間具有顯著的正相關關系。(2)高管環保認知能夠增強企業綠色技術創新,進而提升企業ESG表現。(3)高強度的環境規制不利于發揮高管環保認知的能動性,削弱了高管環保認知與企業ESG表現之間的正相關關系。(4)媒體關注可以促進高管環保認知與企業ESG表現之間的正相關關系。

結合以上研究結論,本文政策建議如下:基于政府視角,政府應進一步完善環保準則與獎懲標準,聚焦企業、因地制宜,引導企業樹立綠色發展意識、形成綠色文化氛圍、踐行綠色發展理念;加強輿論環境建設,充分發揮媒體的監督功能,通過媒體關注促進企業強化綠色行為,提升企業ESG表現;制定、完善綠色激勵性政策,如綠色信貸、綠色金融、綠色稅收優惠等,引導企業實現降本降污。基于企業視角,企業管理者應積極踐行綠色發展理念,提高環保責任素養與環保認知能力,實施與政策方向一致的綠色創新戰略,樹立良好的企業形象;企業管理者應積極進行綠色技術創新,加大綠色創新投入,同時關注利益相關者訴求,將環境保護、社區關系和社會價值納入企業發展目標,實現企業長效發展。

【參考文獻】

[1] 席龍勝,趙輝.高管雙元環保認知、綠色創新與企業可持續發展績效[J].經濟管理,2022,44(3):139-158.

[2] 林輝,李唐蓉.綠色發展、金融支持與企業價值——基于上市公司ESG的實證檢驗[J].現代經濟探討,2023(2):28-44.

[3] 邢麗云,俞會新.綠色動態能力對企業環境創新的影響研究——環境規制和高管環保認知的調節作用[J].軟科學,2020,34(6):26-32.

[4] 李亞兵,夏月,趙振.高管綠色認知對重污染行業企業績效的影響:一個有調節的中介效應模型[J].科技進步與對策,2023(7):1-11.

[5] 鄒志勇,辛沛祝,晁玉方,等.高管綠色認知、企業綠色行為對企業綠色績效的影響研究——基于山東輕工業企業數據的實證分析[J].華東經濟管理,2019,33(12):35-41.

[6] 梁敏,曹洪軍,王小潔.高管環保認知、動態能力與企業綠色創新績效——環境不確定性的調節效應[J].科技管理研究,2022,42(4):209-216.

[7] 羅勇根,饒品貴,陳燦.高管宏觀認知具有管理者“烙印”嗎?——基于管理者風格效應的實證檢驗[J].金融研究,2021(5):171-188.

[8]汪玉荷,韓菲菲,等.ESG信息披露:內涵辨析、評價方法與作用機制[J/OL].外國經濟與管理,2022.

[9] 王欣蘭,張勖捷,王楠.ESG信息披露、債務融資成本與企業績效——基于醫藥制造業上市公司的經驗證據[J].會計之友,2023(13):82-91.

[10] 高歌.綠色技術創新的促進機制研究[J].科學管理研究,2023,41(1):27-34.

[11] 彭滿如,陳婕,殷俊明.ESG表現、創新能力與企業績效[J].會計之友,2023(7):11-17.

[12] PANE HADEN S S,OYLER J D,HUMPHREYS J H.Historical,practical,and theoretical perspectives on green management:an exploratory analysis[J].Management Decision,2009,47(7):1041-1055.

[13] 吉利,蘇朦.企業環境成本內部化動因:合規還是利益?——來自重污染行業上市公司的經驗證據[J].會計研究,2016(11):69-75,96.

[14] 任萍,寧晨昊,羅寧.ESG表現、媒體關注與審計收費[J].會計之友,2023(11):127-134.

[15] 翟勝寶,程妍婷,許浩然,等.媒體關注與企業ESG信息披露質量[J].會計研究,2022(8):59-71.

[16] 王雙進,田原,黨莉莉.工業企業ESG責任履行、競爭戰略與財務績效[J].會計研究,2022(3):77-92.

[17] 斯麗娟,曹昊煜.綠色信貸政策能夠改善企業環境社會責任嗎——基于外部約束和內部關注的視角[J].中國工業經濟,2022(4):137-155.

[18] 潘安娥,郭秋實.政府監管與企業環境信息披露——基于高管環保意識的調節作用[J].軟科學,2018,32(10):84-87.

[19] 齊紹洲,崔靜波.環境權益交易市場能否誘發綠色創新?——基于我國上市公司綠色專利數據的證據[J].經濟研究,2018,53(12):129-143.

[20] 劉榮增,何春.環境規制對城鎮居民收入不平等的門檻效應研究[J].中國軟科學,2021(8):41-52.

[21] 吳文洋,唐紳峰,韋施威.社會責任、媒體關注與企業財務風險——基于中國上市公司的經驗證據[J].管理學刊,2022,35(1):124-141.

[22] 江艇.因果推斷經驗研究中的中介效應與調節效應[J].中國工業經濟,2022(5):100-120.

[23] 楊淑程,黃珊.環境保護稅對企業環境、社會和治理表現的影響研究——基于綠色技術創新的中介效應[J].稅務研究,2021(11):50-56.

[24] 溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.