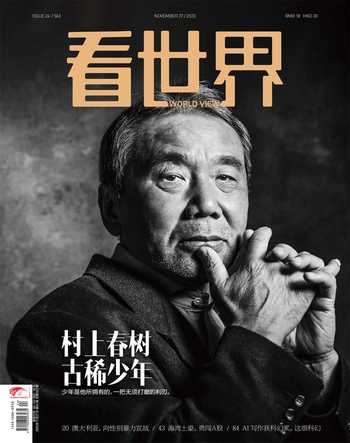

村上春樹:少年與高墻

肖瑤

高墻,已經是讀者數見不鮮的“村上母題”了。

74歲的村上春樹,還在談論“高墻”。

在2023年4月于日本出版的六百余頁新長篇小說《城市及其不確定的墻》里,村上再一次談論起“高墻”,用它構建故事,用來撬動主人公的內心糾纏、猜測、彷徨、迷失等等,高墻,已經是讀者數見不鮮的“村上母題”了。

鼎鼎有名的“雞蛋與高墻”的說法,最早出自2013年村上在耶路撒冷文學獎的演講《高墻與雞蛋》,彼時,頒發獎項的以色列政府持續空襲加沙,備受國際和平團體批評。

在演講詞里,村上直白且毫不客氣地把“高墻”解讀為體制(system),“體制本應是保護我們的,而它有時候卻自行其是地殺害我們和讓我們殺人,冷酷地、高效地而且系統性地(Systematiclly)”。凡一切遠離人民與人心的,堅硬而冰冷的桎梏、強力和威壓,都屬于“高墻”。

回到村上的作品,讀者會發現,那些頑強地對抗高墻的,始終是一個又一個的少年。

人們常調侃他萬年陪跑諾獎,可是事實上,今年已年過古稀的他,還在作品里做“少年”。《城市》的主線敘事對村上的讀者而言不算陌生:17歲的少年“我”與16歲的“你”相遇,我們常常談論被高墻包圍的世界,直到有一天,“你”忽然消失,我們之間的一切被莫名其妙地抹除,世界復歸孤寂。

《城市》其實是四十多年前一則中篇的重寫。早在1980年,村上春樹就在刊物《文學界》上發表過一篇六萬余字的《城,與其不確定的墻》,后來一度試圖擴寫成長篇,最后,他發現原來那個故事并不足以支撐百萬字篇幅,索性另起爐灶,不過是保留了四十年前的名字。

在2023年新作的后記里,村上感慨稱,這四十年來,自己一直耿耿于懷。當年,其實他并不是很想發表那部中篇,又由于各種緣故,以至于只能“以完全不成熟的樣子”發表。

村上自稱,當時,剛成為小說家的自己,對于能寫什么、還不能寫什么,尚沒有足夠的自知,但那部六萬字的中篇,卻早早地包含了某種對他本人非常重要的要素,只是以當時的筆力未能將那種要素充分表現出來。

過去這四十年來,村上一直想找到新的視角重寫《城市及其不確定的墻》。直到2020年,新冠疫情開始席卷世界,接下來的三年時間,村上春樹幾乎沒有外出,天天關在屋子里寫作。在這種封閉而穩定的狀態里,村上再次回到了那座“城市”。

他的靈感在這個時候井噴。最初本來只打算完成如今的新長篇第一部,即全書的前192頁,寫著寫著發現,在此處結局還是不夠,于是又一鼓作氣寫了四百頁的第二部(193頁至598頁),以及一百頁的第三部。疫情的身影,也在故事中出現,但只是短暫的一抹。

寫完三部后,村上終于感到“長年以來卡在自己喉嚨的魚刺終于被拔掉了”。

這根刺,和他一直致力于探出頭去的那堵墻,數十年來持續困擾著他,裹挾著他。這是一個作家恒久創作的重要養分,因藉于此,村上不斷用朝內的審視與朝外的進擊,在世界文學的土壤上,在人類精神文明的尺度里,超越生命和時代。

4月13日,東京,村上春樹新作《城市及其不確定的墻》出版

在書房寫作的村上春樹

在《城市》后記里,村上引用了博爾赫斯的話,來描述自己這種恒久不能放下的唯一寫作主題:“基本上,一個作家一生所能真摯講述的故事數量有限,我們能做的,也就是用不同的手法,不同的形式來重寫這些數量有限的主題(motif)。”

四十余年的創作生涯里,村上反復書寫個人成長、自由與選擇,而這當中最不可忽視的永恒主題,就包含對高墻的反思和反抗。

這堵“墻”歷時半余世紀仍然堅固醒目,得益于村上創作生命里永不放棄的“少年”。年過古稀,某些恒久的村上主題,和作家本人一樣,“凍齡”在了少年時代。

孤獨的綠

自處女作開始,村上春樹就以一股輕盈的少年視角擲向世界,他選擇花大篇幅筆墨敘寫主人公介于多愁善感和表面上的淡漠輕浮,編織天馬行空的故事,且在其中游走著一份介于淡然和凜然之間的超脫。

因此,村上看起來永遠不夠“入世”,但要說村上是“出世”的,他的讀者,連同他自己,也許都會回報一個不置可否的冷笑。

村上最知名的作品,莫過于《挪威的森林》,還被越南名導陳英雄改編成電影。很多人第一次讀《挪威》,難免被嚇一跳—如果是年輕一些的讀者,尤其是女性讀者,十有八九會因為這本書而大罵村上“流氓”。

為何渡邊要對這么多女孩“不負責”?為何他要不學無術放縱自我?然而,用現實主義的視角去閱讀村上,必然會誤入一條失準的岔路。村上會像個流氓那樣坐在高高的樹枝上,嘲笑你:這么較真?

但毋庸置疑的是,無論是以主人公的身份去經歷,還是以作者身份去敘說,村上都絕不采取回避法則。看似輕描淡寫,其實已經對讀者造成了不動聲色的冒犯,讀罷久久不能痛快,像悶在潮濕滯重的叢林里,手腳皆纏。

“孤獨”,是他在作品恒久不舍的一大母題。孤獨的背后是疏離,人與人之間的疏離,人與自己內心之間的疏離,人與整個外部世界的疏離。

村上的冷,更多是一種“淡”。

在與《挪威》并排稱作“村上三大杰作”之一的《世界盡頭與冷酷仙境》里,村上開始發揮他擅長的漫無邊際的想象力。小說共40章,單數20章“冷酷仙境”,講述兩大黑社會組織爭奪一個控制人腦的裝置。雙數20章為“世界盡頭”,一個與世隔絕的空間,居民們涼薄且平靜,彼此相安無事,也沒有心靈和情感和目標。

這是理想的、安全的世界嗎?作者村上的態度不言而喻:這是抹殺一切生命存在的地獄。“冷酷世界”里,研究讓所有聲音消失之法的博士,相信一旦這項技術公之于眾,必將帶來不可估量的災難。對于統治者而言何嘗不是如此,抹掉一切聲音,但當世界真正陷入喑啞寂然的時候,其實又是另一種災難。

“世上存在著不能流淚的悲哀。這種悲哀無法向任何人解釋,即使解釋人家也不會理解。它一成不變,如無風夜晚的雪花靜靜沉積在心底。更年輕些的時候,我也曾試圖將這種悲哀訴諸語言。然而無論怎樣搜刮詞句,都無法傳達給別人,甚至無法傳達給自己本身,于是只好放棄這樣的努力。這么著,我封閉了自己的語言,封閉了自己的心。深重的悲哀甚至不可能采用眼淚這一形式來表現。”

“盡頭”與“仙境”是林少華的譯本,相較之下,村上的另一位譯者賴明珠翻譯的“末日”與“意境”更為直白明了。通過對兩個虛幻的極端處境“末日”與“意境”的幻想,村上仍然暗藏了對“墻”的討論。

譯者林少華

村上的御用譯者之一林少華在譯版后記里替村上說道:“我寫小說的理由,歸根結底只有一個,那就是為了讓個人靈魂的尊嚴浮現出來,將光線投在上面。經常投以光線,敲響警鐘,以免我們的靈魂被體制糾纏和貶損。這正是故事的職責,對此我深信不疑。不斷試圖通過寫生與死的故事、寫愛的故事來讓人哭泣、讓人懼怕、讓人歡笑,以此證明每個靈魂的無可替代性—這就是小說家的工作。”

如今讀來,這段話不僅價值不減,甚至更重。前不久,一批青年作家考編,刺痛一群年輕人,從某種村上式雞蛋與高墻論的角度看,還真不是公眾太玻璃心,這背后有著一種近似信仰崩塌的厭惡和失望。

1982年發表的作品《尋羊冒險記》中,為了讓妄圖控制國家的惡靈不再存續于世間,青年“鼠”不惜犧牲自己,成為惡靈的宿主,而后又毅然殺死自己,實現了“吾與汝偕亡”。

這種一毀俱毀的結局,在村上大部分帶有現代主義意味的小說里其實并不常見。

在日本文壇乃至世界文壇,村上一直是一個特殊的角色。年年陪跑諾獎的村上,他一直被多數人默認為距離主流獎項較遠的一位作家。

與那些老道、深沉,永遠皺著眉頭的作家相比,他的確顯得太輕盈、太超脫了。像諾獎這種世界級的百年老獎杯,怎么看,似乎都更應該給大江健三郎、古爾納這種皺著眉頭思考全民族精神危機和人類責任的知識分子型的作家。

而村上,他不具備頂級文豪那種讓人隔老遠就肅然起敬的深沉和凝重,反而像個永遠長不大的渾小子,整天吊兒郎當,或者把自己關在書房。鬼知道他在干什么,但大概,不是壞事吧。與其對著陽光虛與委蛇,他寧愿同黑暗耳語。

是游離于世外的,穿著寬松的休閑裝,可能還頂著亂蓬蓬的頭發,站在熱鬧繁盛的舞池外老遠,睥睨著那些衣冠隆重滿面油光的成年人寒暄笑談,發出不屑一顧的冷笑。

可這種冷,又不是魯迅那種“橫眉冷對千夫指”式的烈性的冷,也不是黑塞那種沉至絕望谷底不再掙扎的“擺爛”式冷寂,村上的冷,更多是一種“淡”。

村上春樹最寶貴的伙伴就是書和貓

同為日本裔作家,曾獲諾獎的石黑一雄,其文其人給人的感覺,就是深沉的、一眼望不到底的黑,而村上春樹,就是一抹不會出現在宴會里,卻無處不在自然中的蒼綠。

在這個世界上,綠色是不稀奇的,它不需要人為調適,放眼天地間隨處可見。在中文世界里,甚至帶著點貶低與自嘲的意味。但村上之于文學界,的確就是一抹居于世外的,清淡低調的綠色。

邊緣人

出生于1949年的村上,被稱作日本第一個純正的“二戰后時期作家”。戰后作家們都在反思創傷,有川端康成式的哀戚和悲涼,也有大江健三郎式的深沉哀慟,但村上的作品少有戰后陰郁沉重的氣息,反而基調輕盈,平淡溫情,偶爾冷峻哀傷,也并不作血淋淋的現實書寫。

于是,“后現代”的旗號常年伴隨他。

作為獨生子,村上在童年熟悉的一種感受就是孤獨。后來他在《棄貓》一文中寫道:“由于是家中獨子,自己從小無兄無弟。最寶貴的伙伴就是書和貓。每天最喜歡的事就是和貓一起在檐廊曬太陽。少年讀起只覺孤獨,如今沉浮多年再讀,竟覺孤獨里居然也有幾分治愈。”

村上的父親是國語教師,而且對村上寄予厚望,有意識地培養村上對日本古典文學的興趣。但村上并不感興趣,反而對西方文學情有獨鐘。整個學生時代,他大量閱讀外國文學,對學校里的功課卻敷衍了事。他認為自己對那些東西沒興趣,而“沒興趣的東西,再怎樣都不學”。念初中后,村上常因不用功而挨打。

成名前,少年時,這股叛逆僅僅是叛逆而已,卻并不會被解讀為“尊重自我”“聽從本心”之類的東西。

1983年,村上春樹在希臘雅典參加馬拉松比賽

讀高中后,村上的逆反心理更嚴重,整日廝混、抽煙、逃課,用中國的說法,妥妥是個“問題少年”。但其實細想,很多人的青春莫不如此,只要不是心跡惡劣者,大多都對現實具有一股鮮明的反抗姿態。

村上同樣如此。他自少年時代就開始反思體制教育的意義,比如,雖然自己熱衷閱讀歐美文學,且能把大多英文書從頭讀到尾,但這對他的英語成績幾乎沒有任何幫助。

多年后,村上用帶著嘲諷的語氣回憶原因:“當時,日本實行唯結果論的教育體系,老師們只關心卷子上的單詞有沒有拼對。”這與我們中國的“啞巴英語”如出一轍。

諾貝爾文學獎獲得者、德國作家赫爾曼·黑塞也反思過教育體制對人的扼殺。但相較于更加抽離的村上,黑塞是一個毀滅主義者,他拋出痛苦,最后任由痛苦將自己淹沒。

說起來,黑塞的代表作《在輪下》也出現在了《挪威的森林》中,渡邊在綠子家過夜,評價《在輪下》是一本不錯的小說。

兩部作品里,主人公的彷徨和迷失確有相似之處。但與絕望到底的黑塞不同,村上會自覺地尋找出口,他會不屑一顧地笑著消解,雖然其實內里仍然暗暗較著勁。

這也與村上本人總體而言更加順遂的成長經歷有關。因為高中貪玩,他第一次沒考上大學,復讀后進入早稻田大學文學系,幾乎是自然且必然地,村上這種叛逆者,毅然加入了當時流行的學生運動。

轟轟烈烈的運動,讓村上獲得了一個發泄前半生所有不滿的機會。在《挪威的森林》里,他借筆下人物的心理狀況,對此有稍加描述:一個從小被主流排擠的少年,最終在大學以意識驅動的運動里找到了歸屬感。

也許是自幼受到歐美文學的滋養和熏陶,村上身上絕沒有日本人那種曖昧含糊的國民性,取而代之的是一種毒舌般的凌厲。

但又不同于大江健三郎那種自絕望深處尋找希望的沉重,他的文字總是帶著點慵懶的嘮叨和磨嘰,有時有些糾結和迂回,那不同于圓融和妥協,而是一種對世間保持克制睥睨的凜然。

對于讀者和世人,他從未有過半分討好姿態,可怕的地方就在于,當你意識到這一點的時候,你已經墜入他編織的冷酷仙境里去了。

村上筆下的主人公和他自己一樣,永遠持有一份疏離的、漫不經心的少年氣息。正如《挪威》一書,激昂的室友都參加運動去了,主人公渡邊則獨坐在雨天的宿舍,望著窗外耷拉的日本國旗,發呆,遐想。但同時,他們又往往是某個嵌入時代的群體的縮影。

時間上的閑適和心靈上的擁擠,是“少年”的一大常見特征。1979年的成名作《且聽風吟》里,一個少年“懶洋洋地過了一個夏天,回憶起了一些悲傷的事”,在孤獨和虛無之間,主人公任由自己的思緒漫天瘋長,開始察覺世界的異樣和荒謬。

而在2002年出版的長篇《海邊的卡夫卡》里,村上將15歲的少年卡夫卡放置到了一個古希臘悲劇的戲劇框架里,為逃離自己終將“弒父娶母”的預言,卡夫卡只身離家,來到遙遠的四國島。可他的命運最終并未像俄狄浦斯一樣悲慘,而是得到了救贖,在經歷種種波譎云詭的奇異事件后,成為“世界上最頑強的15歲少年”。

連救贖也是帶著點“中二”氣息的,看似抽離現實,具有某種后現代風格的遐思和幻境,他憑空夢出了一個“新世界”,在存在主義危機的求索中悟得了自身意義,最終“成為了新世界的一部分”。

這么看,村上總是留有一線希望。

但這一切的前提是,不直接去觸碰現實。一些偶爾的時刻,他也會選擇沉默,或者合上泄露微光的大門。

1984年,村上出版了一部致敬喜愛的作家福克納《燒馬棚》的短篇《燒倉房》,這部三十余年后被韓國導演李滄東改編的中篇小說,擁有著強烈的后現代風格,沒有明確的戲劇結尾,村上用戛然而止給一場荒誕旅行作了結。

他總有悲憫的底色。

電影《燃燒》改編自村上春樹中篇小說《燒倉房》

由他塑造的少年,顯然比大多數70歲作家更具說服力。

古稀的少年

大概人持續做一件事到老,遲早會被賦予某種精神或意義的象征。

近三十歲才開始寫作的村上,到了中晚年也逐漸被演化成文學界的一位勵志楷模。他堅持跑步,膝下無子女,過著極簡而清淡的生活。他的文字,也數十年如一日地保持著微微避世的感覺。

人到中晚年后,村上并未顯示出歲月該有的沉重。還在小說里不厭其煩地回到少年,但由他塑造的少年,顯然比大多數70歲作家更具說服力。

時至如今,世人可以斷言:村上選擇了不走進傳統家庭結構,即不可能再生兒育女。用今天的話來說,他就是那種東亞社會罕見的“丁克”男人。

村上與同歲妻子陽子相識于大學校園,22歲結婚,兩人的愛情跨越半個世紀,攜手從清貧到成名。結婚后,村上與妻子沒有選擇養育后代。

他拒絕成為父親,而這個“父親”,是多重意義上的。除了字面意思,也有對文化與精神父親的反抗和拒絕。用時髦的社交媒體話語來說,就是對“爹味”的徹底抗拒。

在70歲以后寫的散文《棄貓,關于父親我想說的話》里,村上首次向讀者揭示了他父親與二戰的故事。自己最親密的父親,曾經竟是犯下罪孽的侵華日軍,這在年幼的村上心中永遠埋下了愧疚和恥辱的種子。

在《靈魂往來的通道》《沒有色彩的多崎座和他的童年》等作品里,村上也都曾試圖喚醒麻木的日本民眾,嘗試用自己的純凈和樸實去彌補父輩曾沾染的鮮血。

后來,村上每次以作家身份到訪中國,都堅持拒絕食用當地食物,寧肯自己隨身攜帶罐頭,他認為這是一種個人的贖罪。

不生孩子,也摻雜著這樣一份贖罪的意志。

對過慣了清寧生活的村上而言,這種靜態的、持續終身的堅持,也許是現實中的他最明顯的一次反抗了。投射到創作里,我們自然也能從中窺見某種村上持之以恒的“少年”視角。

2023年10月20日,村上春樹獲西班牙阿斯圖里亞斯文學獎

因為從未成為過父親,所以,他不會在書里書寫不少東亞男性作家嘗試去反思或復刻的父權傳遞,也少了許多現實主義的困擾和煩愁。

可以設想,像村上這樣一位善感敏銳、追求純凈的作家,如果和多數人一樣選擇生育后代,墮入家庭的瑣碎里,那么,他的文字里必然會增添許多不可忽視的苦悶和失序,他便不可能再像今天這般輕盈,這般毫無保留地相信“少年”。

成為父親,多大程度上會逆轉他對抗高墻的姿態,不得而知。

他反戰,反抗迂腐的體制,反對違心的創作,這位看似溫和平靜的作家,其實持續終生地進行著一場漫長的抗逆。

這一次的《城市》,倒并不如村上早年作品那般犀利,整個故事被稀松抽空,沒有對體制和資本社會的具體諷刺,反而透露著一股似是溫柔的平和。

原文里,“城市”一詞使用的日文是“まち”,一般指都市中的商店街、飲食街或商業區,與英文中的“downtown”較為相近。村上的視域收窄了,不再執著于打破整個“冷酷仙境”和“世界末日”的墻,而是對當下的封閉和桎梏持以更緊密的觀察。這本書完成與2023年的春夏之交,過去三年的個人體驗與社會歷史,必然溶入了村上的文字里。“請控制靈魂對自由的渴望”,是他用如今老去的口吻,對自己內心那個少年喊出的喟嘆。

年少時,村上曾經形容自己:“對我來說,‘恰到好處成為人生的一個關鍵詞。長相不英俊,腿也不長,還五音不全,又不是天才,細想起來幾乎一無是處。不過我自己倒覺得假如說這樣恰到好處,那就是恰到好處了。”

這是一副看似有些迂回和調侃意味的解釋,他把自己“摘出去”了。

就像那持續數十年的,有意識與主流話題保持距離的創作理念,對現實收斂,對生活低欲。村上是一個把自己“藏起來”的人。

世界上有些作家,看似入世,實則把自己從羼雜責任、道德與情感的“人”的本位摘得干干凈凈,從容易引發海嘯的公共洪流里保護得遠遠的。

也有些作家,看似漫不經心、佛系甚至厭世,其實內心沒有一刻不緊盯其所生存的世界沉浮。

村上春樹屬于后一種。

世界上大概有一種少年,永遠長不大,他沒有中年和晚年,待他真正愿意做一個成年人的那一刻,就是死亡的那一刻。

高墻之前,少年是他所擁有的,一把無須打磨的利刃。

責任編輯何承波 hcb@nfcmag.com