404 Not Found

404 Not Found

禮儀·游藝·生活

——投壺與宋代士大夫的生活審美

馬 瑞

(景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 馬克思主義學(xué)院,江西 景德鎮(zhèn) 333403)

投壺是中國(guó)古老的投射運(yùn)動(dòng)之一, 它不僅是“涉及宴飲、婚冠、賓射等內(nèi)容的‘嘉禮’,或天子接見(jiàn)諸侯、賓客,與各國(guó)交往的‘賓禮’”[1],也是一種娛樂(lè)性的游戲活動(dòng),如唐代李商隱《寄遠(yuǎn)》:“姮娥搗藥無(wú)時(shí)已,玉女投壺未肯休。 ”[2]與宋代歌妓趙才卿《燕歸梁》:“雅歌長(zhǎng)許佐投壺。 無(wú)一日,不歡娛。 ”[3]宋代,投壺也成為上至皇帝下至平民日常生活運(yùn)動(dòng)的一部分。 而投壺日常化、 生活化的趨勢(shì)進(jìn)一步影響了宋代士人的生活審美取向, 使得以審美的心態(tài)看待生活、 享受生活成為宋代士人的審美人生境界。 換句話說(shuō), 宋代士人生活美學(xué)正是在投壺中得以充分的展現(xiàn)。

一、禮儀——遺風(fēng)流變的“禮之轉(zhuǎn)向”

投壺是我國(guó)兼具禮儀教化色彩與游戲娛樂(lè)趣味于一體的運(yùn)動(dòng)。 它形成于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期, 于魏晉南北朝時(shí)期進(jìn)行了創(chuàng)新,至宋代出現(xiàn)了復(fù)歸古禮的投壺新格。 投壺以禮儀為導(dǎo)向經(jīng)歷了 “尚禮——娛人——復(fù)禮”的演變過(guò)程。

投壺來(lái)源于古代射禮, 最初是上層統(tǒng)治者燕飲過(guò)程中的禮儀化活動(dòng)。 投壺于春秋戰(zhàn)國(guó)形成之際,它被定性為禮而存在。《左傳·昭公十二年》曰:“晉侯以齊侯燕,中行穆子相,投壺。 晉侯先,穆子曰:‘有酒如淮,有肉如坻。 寡君中此,為諸侯師。 ’中之。齊侯舉矢,曰:‘有酒如澠,有肉如陵。寡人中此,與君代興。’亦中之。”[4]可見(jiàn),這一時(shí)期的投壺更多作為貴族階層的高雅文化,屬于一種雅禮。或者說(shuō), 投壺雖然是賓客為了娛樂(lè)而產(chǎn)生的一種活動(dòng),但是它仍然是以禮為主,娛樂(lè)次之,即“投壺者,主人與客燕飲,講論才藝之禮也。”[5]《禮記·投壺》中更是將這種投壺之禮進(jìn)行了細(xì)致的區(qū)分,僅僅是在投壺開(kāi)始之前賓客之間的反復(fù)請(qǐng)讓之禮,便充斥著濃厚的尚禮之風(fēng):

投壺之禮,主人奉矢,司射奉中,使人執(zhí)壺。主人請(qǐng)?jiān)唬骸澳秤型魇干趬兀?qǐng)以樂(lè)賓。 ”賓曰:“子有旨酒佳肴,某既賜矣,又重以樂(lè),敢辭? ”主人曰:“枉矢哨壺,不足辭也,敢固以請(qǐng)? ”賓曰:“某既賜矣,又重以樂(lè),敢固辭? ”主人曰:“枉矢哨壺,不足辭也,敢固以請(qǐng)?”賓曰:“某固辭不得命,敢不敬從? ”[6]

魏晉南北朝時(shí)期, 投壺開(kāi)始進(jìn)入普羅大眾的日常生活中,出現(xiàn)了許多消遣娛樂(lè)的嶄新技法。顏之推在《顏氏家訓(xùn)》里介紹投壺:“投壺之禮,近世愈精,古者,實(shí)以小豆為其矢之躍也,今則唯欲其驍,益多益善,乃有倚竿帶劍,狼壺豹尾,尤首之名,其尤妙者,有蓮花驍,汝南周瓚、弘正之子,會(huì)稽賀徽,賀帶之子,并能一箭四十余驍。 賀又嘗為小障,置壺其外,隔障投之,無(wú)所失也。 至鄴以來(lái),亦見(jiàn)廣簾、蘭陵諸王有此校具,舉國(guó)遂無(wú),投得一驍者。 ”[7]從文中可知,魏晉時(shí)期投壺的花樣極其豐富,擅于投壺的人還可以做到“隔障投之,無(wú)所失也”。 投壺也不再是上層統(tǒng)治者的專屬活動(dòng),它開(kāi)始成為各階層日常生活一部分。 這一時(shí)期涌現(xiàn)出諸多技法高超的投壺高手。 《晉陽(yáng)秋》描寫(xiě)王胡之可以閉眼投射, 投射技法更是高超:“王胡之善于投壺,言手熟可閉目。 ”[8]不僅如此,《南史》記載:“齊竟陵王常宿宴,明將朝,見(jiàn)柳惲投壺,驍不絕停,與久之,進(jìn)見(jiàn)遂晚。 齊武帝遲之,王以實(shí)對(duì),武帝復(fù)使為之賜絹二十匹。”[9]足以見(jiàn)魏晉時(shí)期的投壺風(fēng)氣盛行, 以及當(dāng)時(shí)對(duì)娛樂(lè)性的游戲行為的寬容。更重要的是,這一時(shí)期的投壺已經(jīng)不單是男子的專利,也開(kāi)始進(jìn)入女性的生活中,如《晉書(shū)》:“石崇有妓,善投壺,隔屏風(fēng)投之。 ”[10]石崇家中的女妓已經(jīng)能做到“隔屏風(fēng)投之”,這充分說(shuō)明魏晉時(shí)期投壺成為不限性別的一項(xiàng)生活活動(dòng)。 此外,投壺也成為道教的重要文化組成之一。 葛洪在《神仙傳》中有兩句寫(xiě)到“玉女投壺,天為之笑。 ”[11]可見(jiàn),投壺已經(jīng)不僅僅作為現(xiàn)實(shí)人們的游樂(lè)活動(dòng)而出現(xiàn), 也成為道教中的神仙活動(dòng)的一部分。這種現(xiàn)象說(shuō)明投壺逐漸帶有仙人化特征,成為道教仙人重要的生活標(biāo)志之一。至此,投壺成為魏晉南北朝時(shí)期最受歡迎的游戲活動(dòng)之一, 投壺技法的多樣化、投壺人群的大眾化、投壺運(yùn)動(dòng)的仙人化,使得投壺改變了以往以禮為本、娛樂(lè)次之的模式,投壺運(yùn)動(dòng)走向全面娛樂(lè)化的風(fēng)格轉(zhuǎn)向。

投壺發(fā)展至宋代, 一轉(zhuǎn)之前過(guò)度娛樂(lè)化的風(fēng)格,出現(xiàn)了以“復(fù)禮”為目的的娛樂(lè)活動(dòng)轉(zhuǎn)向。從魏晉至唐代,投壺增添了極為豐富的娛樂(lè)色彩,不僅在玩法上豐富多樣,而且技法上也層出不窮。出于對(duì)觀賞性與娛樂(lè)性的過(guò)分看重, 投壺禮的本質(zhì)遭到了一定的削弱,而且隨著市民階層的增多,投壺也陷入過(guò)度娛樂(lè)化的風(fēng)格轉(zhuǎn)向。 隨著宋代商品經(jīng)濟(jì)的繁榮,市民階層壯大,投壺的參與主體涉及面更廣,涵蓋了統(tǒng)治者、士大夫、民眾三個(gè)階層。但是宋代理學(xué)興盛,使得這種過(guò)度娛樂(lè)化的景象,引起了當(dāng)時(shí)統(tǒng)治者以及一部分士大夫階層的警惕。《澠水燕談錄》 云:“司馬溫公既居洛, 每對(duì)客賦詩(shī)談文,或投壺以?shī)寿e,公以舊格不合禮,意更定新格,以為傾邪。 險(xiǎn)偽不足為善, 而圖反為奇箭多與之算,如倚裘、帶劍之類(lèi)。今皆廢其算以罰之,顛倒反覆,惡之大者,奈何以為上賞,如倒中之類(lèi),今當(dāng)盡廢壺中算,以明逆明。 大抵以精審者為上,偶中者為下,使夫用機(jī)徼幸者,無(wú)所措手。 此足以見(jiàn)公之志,雖嬉戲之間,亦不忘于正也。 ”[12]宋代儒學(xué)家司馬光也喜歡投壺, 但是他認(rèn)為投壺最重要的并不是娛樂(lè)性,而是投壺過(guò)程中能否正人身心。如在《投壺新格》中,他把投壺認(rèn)為是一種君子心性涵養(yǎng)的重要功夫:“投壺,射之細(xì)也,古者君子射以觀德,為其心平體正,端一審固,然后能中故也,蓋投壺亦猶是矣。 ”[13]不僅如此,他還把投壺認(rèn)為是一種禮的“正道之根抵”:“夫投壺者不使之過(guò)亦不使之不及,所以為中也,不使之偏陂流散,所以為正也,中正道之根抵也。 ”[14]值得注意的是,投壺復(fù)禮運(yùn)動(dòng)實(shí)質(zhì)是投壺的“育人”與“娛人”兩種基本功能之間的相互碰撞。 而且投壺新格的出現(xiàn)以及文人階層對(duì)投壺過(guò)度娛樂(lè)化的質(zhì)疑與矯正, 也致使投壺失去了文化層面的支撐。 但是廣大的投壺愛(ài)好者并不以此為意,仍然“盡日投壺笑未回”[15],以?shī)嗜说幕竟δ転橐?/p>

投壺在時(shí)代的更迭與社會(huì)的變遷中呈現(xiàn)出曲折往復(fù)的周期性變化。在這個(gè)過(guò)程中,投壺從禮儀活動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閵蕵?lè)性的游戲, 成為普羅大眾生活中不可或缺的一部分。但是,投壺過(guò)程中仍然存在著許多紛繁復(fù)雜的禮儀, 與原來(lái)的古禮始終沒(méi)有脫離開(kāi)來(lái)。因而,投壺是宋代統(tǒng)治者、士大夫、民眾生活中“禮”的重要組成。

二、游藝——文人雅趣的“文之具象”

宋代是一個(gè)商品經(jīng)濟(jì)極度繁榮的朝代, 而物質(zhì)財(cái)富的增加也促使人們尋求個(gè)體生命的發(fā)展,尋求娛樂(lè)活動(dòng)的多樣化。 投壺則是這一時(shí)期娛樂(lè)活動(dòng)的典型代表, 它既是一種雅俗共賞的游戲活動(dòng),也代表了士大夫階層的游藝文化。以游藝為導(dǎo)向的投壺展現(xiàn)了“修身-游戲-射藝”三重風(fēng)格。

投壺蘊(yùn)含著禮儀教化的色彩, 但它不單純以此為主要目的, 也注重內(nèi)在修心與外在強(qiáng)身的修身之道。 投壺自誕生以來(lái), 就承接了禮的倫理思想, 這既使得投壺取得了文化層面上的支撐與合法性,也賦予了投壺“禮”的本質(zhì)內(nèi)涵和“以禮育人”的文化擔(dān)當(dāng)。 投壺的方法很簡(jiǎn)單,但是投壺過(guò)程中蘊(yùn)含著繁雜的禮儀規(guī)范。 這種禮儀規(guī)范伴隨著投壺過(guò)程的進(jìn)行逐漸內(nèi)化于投壺者的內(nèi)心,并逐漸形成一種道德自覺(jué)。 在投壺逐漸娛樂(lè)化的過(guò)程中,道德自覺(jué)也不會(huì)消失,或者說(shuō),由“禮”轉(zhuǎn)化而來(lái)的道德自覺(jué)使得投壺運(yùn)動(dòng)能夠歷久彌新,并作為一種修心的活動(dòng)流傳下來(lái)。 宋代呂大臨認(rèn)為投壺可以正心、正德:“雖弧矢之事雖不能行,而比禮比樂(lè),志正體直,所以觀德者猶在,此先王所以不廢也。 ”[16]所以,司馬光在《投壺新格》中把投壺運(yùn)動(dòng)的修心功能進(jìn)一步深化, 把它定性為一種“治心”“修身”“為國(guó)”“觀人” 的圣人之道:“投壺可以治心,可以修身,可以為國(guó),可以觀人。 何以言之? ”[17]但是,投壺不僅僅只有內(nèi)在修心的功能, 還有外在強(qiáng)身的功能。 前面提到投壺源于射禮, 射禮是諸侯之間賓客在燕飲期間舉辦的一種活動(dòng),目的是用以觀察雙方軍事實(shí)力的強(qiáng)弱,帶有一定的比武色彩。 所以由射禮簡(jiǎn)化而來(lái)的投壺本身帶有的一定的技藝比拼與強(qiáng)身健體的成分。 投壺以勝負(fù)為結(jié)果,以飲酒為懲罰。因而為了贏得勝利, 投壺者需要不斷錘煉自身的技巧與鍛煉自身的體魄。 因此,投壺也是一種外在強(qiáng)身的運(yùn)動(dòng)。

投壺既是一種禮儀,也是一種游戲。游戲是人天生的本性,或者說(shuō),人只有是完整的人時(shí),他才會(huì)進(jìn)行游戲活動(dòng)。 處于游戲中人的狀態(tài)才是活在當(dāng)下的狀態(tài),只有處于活在當(dāng)下?tīng)顟B(tài)中的人,才可以稱之為完整的人。“夫投壺細(xì)事,游戲之類(lèi),而圣人取之以為禮。 ”[18]《投壺新格》中把投壺歸類(lèi)于游戲,既因?yàn)槠鋳蕵?lè)化的特性,也因?yàn)橥ㄟ^(guò)游戲可以過(guò)渡到“禮”與修身。如果想要感悟“禮”與修身,往往以閱讀晦澀的古代典籍與聆聽(tīng)枯燥的老師教誨。但是在這種學(xué)習(xí)的過(guò)程中,大部分人極難體會(huì)到其中所蘊(yùn)含的義理, 不僅因?yàn)檫@種義理缺乏生動(dòng)的描繪, 還因?yàn)橛H身實(shí)踐的匱乏。 基于這種原因,蘊(yùn)德育于游戲,把充斥著禮儀色彩的投壺轉(zhuǎn)變成游戲,體悟投壺中的禮儀規(guī)則,使得投壺深受士大夫的歡迎。 士大夫階層在投壺過(guò)程中感受其中活在當(dāng)下的狀態(tài),體會(huì)嶄新的德育方式,既可以得到心靈的凈化, 也寓教于樂(lè), 感受其中的樂(lè)趣所在。 而通俗化、 娛樂(lè)化與多樣性的投壺游戲吸引了越來(lái)越多的人加入到其中, 宋代投壺游戲的參與主體逐漸下移。 宋代潛在參與群體的增加,也使得投壺游戲?qū)崿F(xiàn)其自身的文化擔(dān)當(dāng)與德育功能成為可能。但是宋代投壺游戲的極大盛行,間接地導(dǎo)致其本身文化與德育功能的削弱, 投壺游戲陷入過(guò)度娛樂(lè)化泥潭之中。 投壺的過(guò)度娛樂(lè)化現(xiàn)狀與士大夫復(fù)歸古禮的“新格”革新產(chǎn)生了激烈的碰撞,這也為投壺游戲接下來(lái)由盛轉(zhuǎn)衰埋下了伏筆。

投壺蘊(yùn)含著儒家禮儀色彩, 是集儒家六藝之“射”與“禮”于一體的運(yùn)動(dòng)。《周禮·保氏》有云:“養(yǎng)國(guó)子以道,乃教之六藝:一曰五禮,二曰六樂(lè),三曰五射,四曰五馭,五曰六書(shū),六曰九數(shù)。 ”[19]儒家六藝的概念以此為主,包含了現(xiàn)在的政治、體育、藝術(shù)、算術(shù),可謂無(wú)所不包,以此教導(dǎo)弟子得以尊王道、明等差、知禮儀、善交際。以《論語(yǔ)》中“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”[20]的觀點(diǎn)來(lái)看,投壺就是“游于藝”的典型展現(xiàn)。在理學(xué)興起的宋代,儒家思想有著極其重要的影響, 不僅推動(dòng)了投壺運(yùn)動(dòng)的發(fā)展,也催生了士大夫階層復(fù)禮運(yùn)動(dòng)的出現(xiàn)。前文提到,投壺是一項(xiàng)充斥著禮儀色彩的游戲,但是投壺并沒(méi)有被主流社會(huì)所摒棄, 它仍然作為“射藝”而為廣大士大夫階層所接受與喜愛(ài)。士大夫認(rèn)為通過(guò)對(duì)投壺禮儀與技巧的學(xué)習(xí)可以處于一種悠游的狀態(tài)之中, 這個(gè)游戲的過(guò)程是能夠帶來(lái)身心愉悅的。 或者說(shuō),士大夫認(rèn)為對(duì)投壺“射藝”的學(xué)習(xí),能夠到達(dá)一種涵泳之境,也就是所謂的“內(nèi)外交養(yǎng)”和“本末兼該”。 而這種“游于藝”的日常玩耍,也蘊(yùn)含了一種投壺內(nèi)在之“禮”在士大夫游玩中生根發(fā)芽的意蘊(yùn)。隨著對(duì)“射藝”的不斷深入,這種內(nèi)在之“禮”也會(huì)衍生出“視思明,聽(tīng)思聰,色思溫,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思問(wèn),忿思難,見(jiàn)得思義”的君子人格。

宋代投壺在娛樂(lè)化與禮儀化的碰撞之中呈現(xiàn)出紛繁復(fù)雜的多重性變化。在這種風(fēng)格變化中,投壺成為宋代統(tǒng)治者、士大夫階層、市民群眾所鐘愛(ài)的娛樂(lè)活動(dòng)之一。士大夫階層以投壺之禮為正德、修身的必要方式, 以投壺游戲?yàn)樘找遍e情逸趣的日常活動(dòng),以投壺之藝為理想人格的內(nèi)涵體現(xiàn)。因而,投壺是士大夫雅趣生活“文”的具象呈現(xiàn)。

三、生活——鳶飛魚(yú)躍的“美之道韻”

投壺作為一種“禮”與“藝”的游戲,貫穿于宋代士大夫階層的日常生活。士大夫在投壺之禮、投壺游戲、投壺之藝的影響下,以生活為導(dǎo)向形成了“玩壺-學(xué)禮-悟道”的生活審美。

宋代士大夫?qū)⑼秹厣A為了一種“玩壺”的生活審美。 周彥質(zhì)的七言絕句《宮詞》:“永晝嬪嬙小燕闌,投壺雅戲集清歡。 眾中最覺(jué)天機(jī)巧,平送筠籌覓倚干。”“投壺雅戲”四字將宋代士大夫?qū)τ谕秹氐膽B(tài)度極其巧妙地表達(dá)出來(lái)。自古以來(lái),雅戲?yàn)橹袊?guó)人所鐘愛(ài),雅戲之中也包含了“玩”與“美”。而“玩壺”則代表了宋代士大夫階層的雅戲,士大夫?qū)ⅰ巴鎵亍敝糜趯徝缹用妫@里的“玩”代表了宋代士大夫的生活態(tài)度與人生追求。 士大夫在“玩壺”的審美體驗(yàn)中獲得了超越生活物欲與功利求索的純粹快樂(lè)。 因此,“玩壺”即是宋代士大夫的“玩壺求真”,在“玩壺”中收獲精神的愉悅,感悟人生的真諦。 一如盧鉞的七言絕句《投壺》所說(shuō):“離騷課罷便投壺,長(zhǎng)日身心得自?shī)省?多少論籌閑殿最,始終中節(jié)定工夫。 ”此外,“玩壺”逐漸發(fā)展為一種士大夫?qū)ν秹剡\(yùn)動(dòng)的“癖”。 “世人但有殊癖,終身不易,便是名士。如和靖之梅,元章之石,使有一物易其所好,便不成家。 ”[21]因而,“癖”也是宋代文人之所為文人的原因。 宋代士大夫的投壺癖使得他們所產(chǎn)生的投壺情深的癡癖轉(zhuǎn)化為一種生活與審美的融合。可以說(shuō),“玩壺”是宋代士大夫閑情逸趣與生活審美的標(biāo)志。

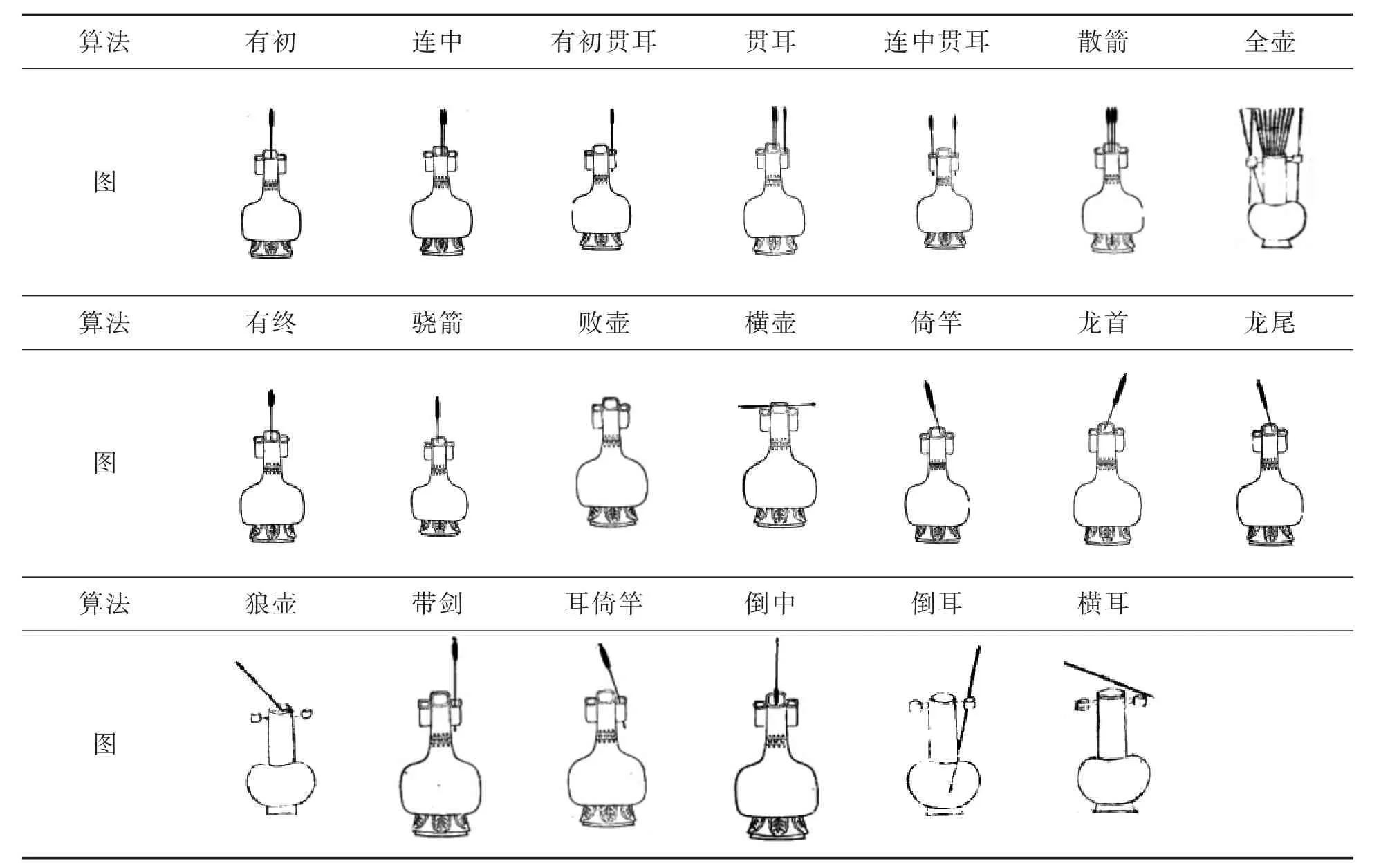

投壺之禮是宋代士大夫生活細(xì)節(jié)的審美經(jīng)營(yíng)。 生活往往由無(wú)數(shù)個(gè)生活中的細(xì)節(jié)構(gòu)筑起來(lái),這些生活中的微小處是審美經(jīng)營(yíng)的最佳方式,也是生活美學(xué)最好的催發(fā)之處。 投壺之禮作為投壺中最重要的細(xì)節(jié), 以其獨(dú)特與嚴(yán)格的尺寸與規(guī)則為宋代士大夫所接受, 逐漸演變?yōu)槭看蠓蛏罴?xì)節(jié)的一部分。“余今更定新格,增損舊圖,以精密者為右。 偶中者為下,使夫用機(jī)徼幸者無(wú)所措手焉。壺口徑三寸,耳徑一寸,高一寸。實(shí)以小豆,去席二箭半,箭十有二,長(zhǎng)二尺有四寸。 以全壺不失者為賢,茍不能全,則積算先滿百二十者勝,后者負(fù),俱滿則余算多者勝,少者負(fù)。 為圖列之左方,各列圖釋其意。 ”[17]司馬光不僅對(duì)壺有著嚴(yán)格的規(guī)格,而且所用箭的數(shù)量與尺寸均有著細(xì)致的規(guī)定。 他還把投壺勝負(fù)的計(jì)算法則以20 幅繪圖呈現(xiàn)出來(lái),讓人一目了然(表1)。 這種對(duì)器物與算法細(xì)節(jié)的精密要求,強(qiáng)調(diào)了投壺之禮的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度。同時(shí)圍繞投壺算法的20 幅繪圖既是對(duì)規(guī)則的詳細(xì)介紹,也是對(duì)投壺美感的精細(xì)描述。 通過(guò)尺寸細(xì)節(jié)的精密設(shè)計(jì)與算法繪圖的解釋性說(shuō)明, 投壺之禮的整體審美效果得到最大化。不難看出,針對(duì)投壺之禮的細(xì)致經(jīng)營(yíng), 繁瑣的投壺之禮經(jīng)過(guò)審美的處理和細(xì)節(jié)的點(diǎn)化變得雅致考究, 使得投壺運(yùn)動(dòng)也充滿著審美享受。 投壺運(yùn)動(dòng)中精細(xì)化與雅致化的“禮”也轉(zhuǎn)變?yōu)閷徝罉?biāo)尺,浸潤(rùn)于宋代士大夫階層中。士大夫在恪守投壺之禮的審美經(jīng)營(yíng)下全心、全身、全力地深入生活,用生活的細(xì)節(jié)審美化日常生活,得以悠游自在地品味生活。

表1 《投壺新格》投壺繪圖

生活之道由宋代士大夫?qū)ν秹氐母裎锔F理而朗現(xiàn)。理學(xué)在宋代影響極大,是宋代士大夫階層的主流學(xué)術(shù)文化。其中,格物窮理主要由宋代哲學(xué)家程頤與朱熹提出,他們認(rèn)為“凡一物上有一理,須是窮致其理。 窮理亦多端:或讀書(shū)講明義理;或論古今人物,別其是非;或應(yīng)接事物而處其當(dāng),皆窮理也。”[22]朱熹把格物解釋為:“格,至也。物,猶事也。窮至事物之理,欲其極處無(wú)不到也。”[23]5因而投壺運(yùn)動(dòng)作為宋代士大夫的生活之事, 也成為格物的對(duì)象。 “玩壺” 則是士大夫的主要格物方式,“玩壺求真”則是窮理的目的所在。 然而這種格物方式并不是刻意的, 它是一種隨順人的內(nèi)在本性的格物方式。值得注意的是,這里的“玩壺”的“玩”是一種審美的格物態(tài)度,或者說(shuō),宋代士大夫?qū)⑼秹厣仙搅恕盎顫姖姷亍睂徝谰辰纭?在“玩壺”的格物過(guò)程中, 士大夫于不經(jīng)意間學(xué)習(xí)投壺運(yùn)動(dòng)內(nèi)在之“禮”,并且逐漸把這種“禮”內(nèi)化于他們的日常生活之中, 成為生活的細(xì)節(jié)。 他們?cè)谶@種生活細(xì)節(jié)的審美經(jīng)營(yíng)下,得以窮究投壺之理。 “所謂致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而窮其理也。 蓋人心之靈莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未窮,故其知有不盡也。 是以大學(xué)始教,必使學(xué)者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益窮之,以求至乎其極。 至于用力之久,而一旦豁然貫通焉,則眾物之表里精粗無(wú)不到, 而吾心之全體大用無(wú)不明矣。 ”[23]8所以,士大夫窮究投壺之理的最終目的是體悟生活中的普遍之理,也就是生活之道。當(dāng)士大夫經(jīng)歷了“玩壺”“學(xué)禮”“悟道”的格物窮理路徑后,生活之美也就不再遙遠(yuǎn)了。

投壺運(yùn)動(dòng)在審美與生活的圓融統(tǒng)一中呈現(xiàn)出由表及里的遞進(jìn)性變化。在這種過(guò)程中,投壺將審美作為一種自然而然的生活意識(shí)與生活方式。 宋代士大夫階層在投壺中進(jìn)入“人與物化”、“神與物游”的審美佳境,以審美之心投壺、玩壺,感悟生活美學(xué)與生活之道中“鳶飛魚(yú)躍”的境界所在。因此,投壺是士大夫階層生活之“道”的踐履途徑。

四、結(jié)語(yǔ)

源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的投壺文化展現(xiàn)了娛樂(lè)與生活的雙重統(tǒng)一。投壺作為宋代士大夫階層生活的一部分,既是傳統(tǒng)禮文化發(fā)展的縮影, 也是日常生活的閑逸雅趣,更是生活之道的審美之維。在禮儀、游藝、生活三個(gè)維度下, 投壺彰顯了士大夫嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徝罉?biāo)準(zhǔn)、“玩”的審美眼光、雅致的審美境界,也將中國(guó)哲學(xué)中“心物交感”的觀念融入了其中。 宋代士大夫在投壺運(yùn)動(dòng)中挖掘?qū)徝酪蜃樱?于生活中超生活,于投壺中覓審美,實(shí)現(xiàn)生活與審美和諧統(tǒng)一。

- 荊楚學(xué)刊的其它文章

- 全媒體時(shí)代下的高校圖書(shū)館閱讀推廣服務(wù)

——以荊楚理工學(xué)院圖書(shū)館閱讀推廣實(shí)踐為例 - 基于學(xué)情分析與資源重構(gòu)的分層混合教學(xué)模式探索與實(shí)踐

- 基于混合取向的勞動(dòng)課程內(nèi)容的現(xiàn)實(shí)困境與路徑重構(gòu)

- 北朝時(shí)期民居綠化探析

- “楓橋經(jīng)驗(yàn)”視域下民事檢察和解的界定、價(jià)值與完善

- 百年來(lái)的“怎么辦”:列寧民主政治思想與當(dāng)代中國(guó)民主政治建設(shè)的邏輯關(guān)聯(lián)和現(xiàn)實(shí)導(dǎo)向