共有制陶文化與邊疆各民族的交往交流交融

楊筑慧 左丹丹

【摘?要】中華民族在長期的歷史發展中創造了豐富多彩的文化元素,蘊含著深厚的內涵,見證了各民族交往交流交融的歷程,承載著各民族的歷史與文化記憶。本文以中華民族共有的制陶文化元素為例,對臨滄市的制陶技藝進行田野考察,認為在技術的傳播與交流下,各民族群眾在日常生活中密切互動,將制陶技藝作為連接彼此生活與情感的橋梁與紐帶,由此增進各民族對中華文化的認同,構筑各民族的共有精神家園。

【關鍵詞】中華民族;共有文化元素;制陶技藝;碗窯村

【作?者】楊筑慧,中央民族大學民族學與社會學學院教授,博士生導師;左丹丹,中央民族大學民族學與社會學院2020級博士研究生。北京,100081。

【中圖分類號】G122??【文獻標識碼】A??【文章編號】1004-454X(2023)05-0132-0010

一、引?言

2014年5月28日,習近平在第二次中央新疆工作座談會上強調:“各民族都對中華文化的形成和發展作出了貢獻,各民族要相互欣賞、相互學習。”在2014年中央民族工作會議上又指出:“各民族共同開發了祖國的錦繡河山、廣袤疆域,共同創造了悠久的中國歷史、燦爛的中華文化。”2019年9月,習近平在全國民族團結進步表彰大會上強調,要推動各民族文化的傳承保護和創新交融,樹立和突出各民族共享的中華文化符號和中華民族形象,增強各族群眾對中華文化的認同。這一重要論斷,充分表明了增強文化認同對促進各民族交往交流交融、構筑各民族共有精神家園、鑄牢中華民族共同體意識的重要意義。正是歷史上各民族通過長期交往交流交融的密切互動,在實踐中不斷進行文化創造,發展和豐富了中華文化寶庫,形成了中華民族共有共享的文化元素,滋養了各民族人民的精神內涵,并成為鑄牢中華民族共同體意識的重要基礎。對中華民族共有共享的文化元素進行探討,可以更具體、直觀、形象地體現各民族交往交流交融的歷史和文化記憶,有利于增進各民族對中華文化的認同感、歸屬感,有助于弘揚和培育中華民族精神,對鑄牢中華民族共同體意識具有重要意義。

陶器是自古及今人類社會日常生活中司空見慣的器物,在世界范圍內也有較為普遍的考古發掘遺存。中國不僅是陶器的發明國之一,也是瓷器的發明國,陶瓷是中國具有世界影響力的一種文化產品。陶器主要由粘土或陶土加工,成型干燥后,經900℃至1080℃的中溫火燒制而成,是人類社會由舊石器時代發展到新石器時代的標志產物之一,更是中國傳統文化符號元素的重要體現。2012年,北京大學考古文博學院吳小紅和張馳等教授對江西仙人洞遺址出土的陶器進行年代研究,證實該遺址出土的陶片距今有兩萬年歷史,是在末次冰盛期由采集狩獵者所制造,可能被用做飲煮器,是目前世界考古發掘中較早的陶器遺存。說明陶器在農業出現前的一萬年甚至更早就已被制造和使用了。[1]可見,陶器的制作始終伴隨著人們的日常生活所需。在歷史時期,我國就有許多有關陶器的古籍文獻記載,如戰國《周禮·考工記》、元蔣祁的《陶記》,明宋應星的《天工開物·陶埏》、文震亨的《長物志》、王宗沐《江西大志·陶術》等。[2]11其中,《周禮》第六篇《考工記序》所描繪的“埴”,在《說文》中解釋為細膩的黃粘土,即土陶,說明古代中國人在日常生活中就已普遍使用陶器。其時的陶器從功能上分類,主要有炊器、量器和盛放食物之器,《韓非子·十過》所記“飯于土簋”[3]186的“簋”、《禮記·禮器》中“君尊瓦甒”[4]238的“瓦甒”即指土陶燒制的盛放食物的器具。

陶器制作在云南有著悠久的歷史,是邊疆各族人民交往交流交融的重要媒介,也是中華文化的重要組成部分。通過制陶技藝傳播的考察,可以從微觀的具體事項中窺見不同民族在日常生活中的互動交流,并以此增進了情感和文化認同,而共有共享的文化滋養了人們的精神家園,培育了共同體意識。

二、田野點歷史與族群

臨滄市位于云南省西南邊境,因瀕臨瀾滄江而得名,是南方絲綢之路和茶馬古道上的重要節點,邊境線長300公里,有3個國家級開放口岸、19條貿易通道、13個邊民互市點和5條通緬公路。全市轄1區4縣3個民族自治縣,常住人口223.3萬人,其中彝、佤、拉祜、傣、布朗、德昂、景頗、傈僳、回、白等少數民族占總人口的38.22%。該市資源豐富,有“高嶺土之都”之譽,高嶺土儲量1000多萬噸,占全省儲量的42.7%,全省第一。①高嶺土是陶瓷制作的重要原料,臨滄境內的高嶺土以博尚鎮一帶較為富集,探明的礦床有2處,圈內1處。[5]166豐富的高嶺土資源為臨滄制陶業的發展奠定了重要基礎。

臨滄舊稱“勐緬”,傣語為“拉祜壩”之意。據清宣統三年(1911)成書的《緬寧鄉土志·種族》(卷中“第十四課”)條稱,緬寧共有五種民族,即擺夷(傣族)、倮黑(拉祜族)、蒲滿(布朗族)、咪唎(彝族支系之一)、蒙化子(彝族支系之一)。[6]1935年,緬寧文人彭桂萼曾在《西南邊城緬寧》(1937)記載道:緬寧主要有漢人、傣族、拉祜、彝族、布朗、回等民族,“大概在唐宋元諸代,這兒的土著邊民即為佤族與拉祜族等種,而以拉祜占優勢,彝族實后來移入。明季以還,傣族由勐卯(今德宏州)遷來……及清季漢人大批移殖到此……”[7]187從歷史記載來看,早期臨滄居民主要為拉祜族、布朗族、佤族先民,到元明清時期,漢族、彝族、回族、傣族、白族等民族大量遷入,尤其是明初隨沐英入征云南,清代康熙和乾隆年間屯駐落籍的漢族人較多,光緒至民國年間,曾建有江西、四川、貴州、兩湖等會館。漢族人的大量遷入,不僅改變了當地“夷多漢少”的格局,也帶來了許多內地的技術與文化,增進了當地各民族的互動關系。而傣族在勐卯之時,史書上已有關于其制陶的記載,“器皿丑拙尤盛,無水桶、木甑、水盆之類,惟陶冶之器是用”[8]149。因元明時期傣族人數多,且社會政治體系較為完善,明代洪武十九年(1386)曾在耿馬設有孟定土知府,明宣德五年(1430),在勐緬設勐緬長官司,均以傣族為主體,歸于中央王朝行政制度設置之下進行管理。清乾隆十二年(1747)改土歸流,勐緬改稱“緬寧”,1950年11月,成立緬寧縣人民政府,1954年7月改名“臨滄”至今。

歷史上,臨滄各族往來互動就較為密切,如“傣族人民把自已和漢族、拉枯族、佤族等各族人民在歷史上的關系說成是親兄弟,傳說著許多故事,甚至寫成書來讀”[9]17。傣族的鐵質生產工具、金銀器打制技藝、佛寺中的許多精美浮雕,以及墓地的石刻等都源自漢族工匠的傳授或制作;劍川的白族工匠也將木工制作技藝傳到傣族地區;而佤族等民族則向傣族學會了種植水稻、耕田犁地。傣族種植的谷物和其他土特產品也供應給其他民族。陶器制作也成為各族人民互動交流的重要技藝。

隸屬于臨滄市臨翔區博尚鎮的碗窯村素有“陶瓷之鄉”之稱,其地處臨滄市南,距市中心約17公里。民國二十一年(1932)曾更名為泰恒鎮,1950年后恢復博尚之名。該鎮地處勐庫茶山大道,有博尚街,民國年間集市貿易較為發達,是臨滄茶葉的集散地之一,來自省內外以及緬甸的商人云集,商業繁榮僅次于縣城。《緬寧鄉土志》(卷中)“第二十四課·中圈”稱:“內有太恒街(即泰恒街,筆者注),逢戊、癸日貿易,頗盛。居民多業布茶,文風可觀,漢多于夷故也。”在漢族人到來之前,博尚曾是傣、拉祜、布朗等民族先民的聚集地。自明清后,漢族人越來越多進入博尚,許多入滇軍人被編為軍戶,實行軍屯,該地逐漸形成拉祜族、傣族與漢族通婚融合而成的諸多雜居民族村落,如勐托、永泉等。據《臨滄縣志》《博尚鎮志》相關資料記載,1738年湖南長沙府人鄧成和、羅文華和楊義遠等帶著制陶手藝來到博尚鎮的碗窯村,因最初該村主要生產陶碗,故得名“碗窯村”。據傳說,他們三人到碗窯村時,看到這里有著得天獨厚的優質陶土,便喜歡上這片土地,還娶了當地臘托村的布朗頭人家姑娘。布朗頭人給三位女婿劃撥了土地,讓他們安家落戶,建起了三條龍窯,他們帶來的制陶技藝也得以代代相傳。[10]54今碗窯村為基層行政村,距博尚鎮5公里,轄碗窯、臘托兩個自然村,2021年碗窯村村委會統計的戶籍數為1148戶,共4027人,常住人口1611人。漢族、傣族、布朗族和拉祜族等民族在此形成嵌入式分布和共居,為彼此間的文化交流、血緣上的交融提供了重要的物理空間。

三、制陶技藝的傳播與交融

中華民族共有文化元素的形成經歷了漫長的歷史過程,在多民族聚集區,各民族群眾經過長期的互動,經濟上相互依存,文化上相互借鑒,情感上相互親近,逐漸形成了許多共有共享的文化元素,陶器便是其中之一。

云南有著眾多的制陶產區和古窯址。新中國成立以來,境內保存完好的古窯址主要有玉溪窯、建水窯、華寧窯,祿豐縣羅川窯、白龍井窯,大理市敬天山窯、易門縣上浦背窯、曲靖潦滸窯、騰沖馬占鄉碗窯以及臨滄市博尚鎮碗窯村的龍窯、老七田窯和白老倌窯等。根據這些窯址出土的文物,大致可分為遠古時期、古滇國時期、南詔大理國時期和元明清時期等四個階段。[11]3從歷史追溯可知,戰國時期莊蹻入滇,秦開五尺道,西漢設益州郡,云南各族便開始與內地的漢族交往交流交融,地方文化也與外來文化相互嵌入,如濮越族群、氐羌族群等,均不同程度受到內地文化的影響。而從云南境內出土的罐、尊、豆等器皿中亦可看到,其使用功能的相似性和審美風格的交叉性,也說明陶器自古便作為各族群日常生活用器,也是彼此間交往交流交融的媒介之一。唐開元二十六年(738),皮邏閣在唐王朝的支持下統一了“六詔”(今洱海地區),并建立起南詔地方政權,皮邏閣被唐王朝冊封為“云南王”。公元808年和829年,南詔曾兩次發兵四川,并掠數萬工匠到云南,瓦當技術與風格隨之傳入云南,在今云南留存的一些廟宇和宅院仍可見諸多內地文化元素。尤其到了明清時期,玉溪的青花瓷、建水的紫陶、大理敬天的土陶、西雙版納的傣陶、香格里拉的黑陶、麗江永勝瓷、騰沖馬占鄉三聯村碗窯的土陶、臨滄碗窯土陶等在各民族的日常交往過程中均有所發展,且在云南形成許多以“碗窯村”為名的村落,如建水縣臨安鎮碗窯村、華寧縣寧州鎮碗窯村、易門縣浦貝鄉碗窯村、騰沖縣馬站鄉碗窯村,以及臨滄市博尚鎮碗窯村等。[12]可見隨著漢族移民的遷入,內地的制陶技藝也逐漸傳播到云南許多地區。與其他地區的碗窯村不同,臨滄的碗窯村建有11條龍窯,大小手工制陶作坊百余間,其因制陶技藝和生產體量較為突出,且融合了其他民族制陶技藝的多元實踐,受眾廣泛,影響范圍較大,是遠近聞名的陶瓷生產基地,在西南邊疆地區有重要的代表性。

生活在云南的傣族及先民,也有悠久的制陶歷史,如前述《百夷傳》所記,又如江應樑記民國“擺夷”(即傣族)稱:“陶制具也很普遍,水盂水缸的形式花紋都具地方色彩。”[13]167在臨滄市,除碗窯村外,尚有耿馬縣勐永鄉土鍋寨,雙江縣沙河鄉大、小土鍋村的傣族也制造陶器。他們多用簡單的轉輪制作陶坯,采用堆燒方式燒制。制作時,先將粘土搗細,再和以適量細沙再搗,直至能成團,不粘手。坯胎制作為慢輪盤泥筑條方式,用手工捏制,并用竹簽或木模戳壓出花紋,如圈、點、線等,圖案簡單、樸素。泥胎成形后,先陰干,再用火燒。燒制時,先以草灰鋪地,泥胎置放其上,層層堆碼好;之后用稻草蓋嚴,再堆滿細干柴,接著點火燒燎,一氣呵成,不能中斷,以防受水汽影響,器物炸裂報廢。兩小時左右,停止燒火,讓器物自然冷卻,即出成品。傣族所制造的土陶制品,主要有罐、碗、缽、花盆、土風爐、土鍋、甑、罐、瓶、炒茶鍋、壇等,形體古樸,結實耐用。土陶制品行銷臨滄地區8個縣市,有的還銷往昆明、大理、保山、普洱、德宏等地區,甚至銷往緬甸、越南等國家。

總體來看,臨滄地區的制陶技藝可以從兩個層面認識:生活在臨滄等地的傣族,其制陶技藝以傳統的盤泥筑條慢輪方式為主,多行堆燒或饅頭窯燒制,器物類型較少,以日常生活用品為主,保留較多的原始技藝,且制陶工作多由女性承擔;明清以來入滇的漢族,其陶器制作技藝較高,龍窯燒制陶坯較為常見,溫度較高,器物形制較多,且能燒制瓷器,工作中男女有著一定的分工。除生活用品外,還有擺設用品、景觀用品等。但在長期的交流互動中,漢傣制陶技藝也在彼此間不斷傳播與交流,其主要體現在以下幾個方面:

(一)技術傳播

臨滄地區的制陶歷史悠久,在技術傳播的過程中逐漸形成獨特的風格。臨滄市考古工作隊在1971~1998年20多年間的境內考古挖掘中,曾多次多處發掘出土陶器皿,諸如土鍋、土罐、煙具等遺存物件,證明早在3000多年前臨滄地區已有制陶技術。2011年8月7日至8月8日,臨滄市文物管理所在碗窯村現存且均在使用的11條龍窯中,已考證其中有三條屬于清代,其中在一號龍窯窯頭,即現在的鄧家窯,進行了面積5平方米的試掘,采集的一些器物,包括碗底、陶瓷碎片、硫酸罐、花盆、電瓷瓶、燒制陶瓷的支墊、火色片等,可推斷出該窯建于清乾隆三年(1738),為年代最早的龍窯,即由湖南移民而來的楊、羅、鄧三姓人士所建,說明了該窯的技術源于內地。漢族人的制陶術在碗窯村發展的同時,也受到當地居民流傳的制陶文化影響,以及周邊陶瓷產區技術的影響,并以臨滄市碗窯村為傳播節點,將陶瓷技術向臨滄其他地區擴散。

碗窯村歷來以生產陶器為主,不僅具有漢族地區的技術特征,亦受臨滄傣陶技術傳播的影響,呈現出漢傣相融之貌,主要體現在慢輪技法和工具的使用上。技法方面,碗窯村在制作大件器皿時,制陶者將泥團放置于轉盤,通過單腳撥動輪車,使之加速轉動,然后用泥條盤筑的方法盤制坯體,再用木板和石球拍打器身,一只手在坯體內部,用石球頂住內壁,另一只手在與石球所頂相應的外壁上,用木板進行拍打。這種方法源自于本土傣族原始制陶技藝,傣陶匠人喜好拍印,因泥條盤制坯體粘合度不夠,容易產生縫隙,用手掌與木板拍打坯體可有效解決這個難題。[14]工具使用方面,傣族傳統器皿制作主要采用木質轉輪陶車,然后進行慢輪拉坯成型。雖然碗窯村目前使用的陶車在材料上有所改進,以水泥做轉輪,但設計原理上仍與傣陶的制作方式一致。可見,碗窯村制陶技術與傣陶技術相輔相成。

隨著交往交流的深入,制陶者也將本土技術傳播至周邊地區,如滄源、耿馬等地。據碗窯村羅氏后人LTQ口述,他曾聽老祖講清朝漢人來時,碗窯村的佤族大量移民去了滄源方向,帶去了最初的制陶技藝。1944年,滇西抗戰時期,為躲避國民黨抓兵,年滿11歲的他便跟隨大哥、二哥先后去了滄源、耿馬,開啟了制陶生涯。他從幫手做起,學習了基礎技術后與二哥輾轉至耿馬,大哥則留在滄源帶徒弟繼續制陶。LTQ逐漸掌握核心技術,直到中華人民共和國初期才與大哥回到碗窯村參加合作化運動,二哥則帶著技術移居至思茅(今普洱),從此三兄弟在云南不同地區以制陶為生。技術附著于人,也隨著人的流動而傳播。而早在清光緒八年(1882),就有臨滄碗窯村的羅逢尚等人到雙江進行季節性的壇罐生產,民國時期,又有碗窯、勐托等村的師傅到雙江辦廠或借窯燒制壇罐,銷路較好。中華人民共和國成立后,碗窯村制陶技術繼續向周邊地區傳播,如1957年耿馬從臨滄請來兩位師傅成立磚瓦陶器廠,1966年勐撒陶器生產時也請去了臨滄制陶師傅。[15]234雙江還多次請臨滄師傅到雙江辦廠、傳播制陶技藝。[16]267這些師傅均來自碗窯村,該村的制陶技術也由此逐漸在臨滄地區散播開來。

除了制陶技術向周邊地區傳播,臨滄制瓷技術也日漸被挖掘并進行傳播。二十世紀六十年代,為合理開發利用當地高嶺土,發展制瓷業,地方政府派送當地制陶能人前往麗江市永勝縣國營瓷廠學習制瓷技術。1970年博尚鎮開辦國營瓷廠,制陶能人學成歸來,參與日用瓷器的生產,產品銷往臨滄地區各縣。[17]194臨滄地區于是也開啟了制陶技術與制瓷技術共進的時期。但由于制瓷技術一直未能達到理想狀態,國營瓷廠常年虧損,于2003年全面解散。2010年后地方政府為恢復制瓷業,開始以“引進來、走出去”等方式向諸如江西景德鎮、云南建水等陶瓷產區學習并交流制瓷技術。如今,在新技術的不斷嵌入下,臨滄地區的陶瓷技術不斷得到改進,形成多元技術的樣貌。以新技術制作的器皿,也成為各族群眾日常生活中不可或缺的用品。

(二)原料共享

臨滄各民族制陶技藝的相互傳播和交流,呈現出多樣性,原料則具有共享性。陶瓷的原料包括陶泥原料和瓷泥原料,首先該地區共享的是陶泥原料——紅壤,即粘土。由于紅壤含石英砂重,塑性強,滲透性好,適合制作炊器等耐火燒制品。臨滄紅壤分布較廣,1982年,云南省第二次全國文物普查時發現臨滄市耿馬縣石佛洞遺址,考古工作隊于1983年和2003年先后兩次進行了發掘,出土了大量的陶器,以夾砂黑褐陶為主,其次為灰褐陶、褐陶、紅陶等,經測定,均屬于新石器文化類型之一,其中紅陶的原料便是紅壤。除耿馬外,博尚鎮也盛產紅壤,全鎮地質屬瀾滄江古陸臺凸起帶內,有頁巖、泥巖等,地表層土壤母質多來源于深厚的花崗巖紅色風化殼,紅壤便由花崗巖發育而來。該土壤組合多為山砂田,包括沙泥田和河沙田,分布在勐托片勐博后山腳,從碗窯、完海、勐托、完賢、忙賢延及勐托大寨等地區。2010年前,地方制陶者有的在自家耕地或林地中采集原料,有的在各村集體土地采集,有時采集到多余的也會銷售至周邊村寨,如雙江等傣族制陶村寨。博尚鎮境內的原料因長期開采而日漸減少,尤其是制作煮器的泥料,有時需要到其他地區采集或購買。如制作土鍋和風爐的原料,碗窯村制陶者曾前往耿馬縣土鍋寨和勐永鎮城子村購買。[18]361~362這兩地均盛產大量含砂較重的紅壤,隨著近幾年交通越發便利,耿馬的采集者也將原料運至臨滄各制陶區,再由當地人結合本土技術調配使用,從而進一步實現原料共享。

其次是瓷泥原料共享,瓷泥由多種礦物質配制而成,其中主要成分是高嶺土,是一種非金屬礦物,呈潔白細膩、松軟土狀,具有良好的耐火性和可塑性,熔點可達1250℃。臨滄地處“三江成礦帶”南段,境內富集高嶺土,其應用廣泛且多樣化,是陶瓷、造紙、涂料、橡膠、國防、化工和醫療等行業所需的礦物原料,不僅供本地所需,也銷往國內多地。經勘探,博尚鎮高嶺土品質優良,總儲存量達1.8億立方米,高嶺土保有儲量1546千噸,[19]6指標總體量居國內第一位。但由于技術、歷史、地理、信息等原因影響,其龐大體量的高嶺土長期處于原礦開采、初加工后外銷狀態,如銷往江西、福建、廣東、四川、廣西、湖南等地,再精加工后制成瓷泥使用。為解決原料精深加工問題,2017年,在臨滄市政府的推動下,本土礦業資本參與碗窯村陶瓷業發展,2019年與華中科技大學合作成立瓷泥技術研發中心,并于2022年完成該技術的實踐,成功掌握瓷泥技術的研制,使得原料共享進一步增進,而在此過程中,不同族群的人們也加深了交往交流。

(三)器型交融

臨滄各族群的制陶技藝在技術傳播、原料共享的基礎上,器型也逐漸呈現交融之狀,這不僅與技術和原料有關,更與當地人的日常生活習俗密不可分。

首先,從考古遺存中可知多民族陶器的交融。2011年臨滄市考古隊在博尚鎮距碗窯村2公里處的大芋地進行搶救性發掘,發現50多座長方形豎穴土墓葬和數十座圓形豎穴火墓葬,清理過程中出土了大量造型不一的器皿,包括葫蘆瓶、玉壺春瓶、青花瓷碗、青花瓷瓶、瓷盤、煙斗等,考證為明代器物。考古遺存中青花瓷碗和青花瓷瓶為瓷器,不屬于碗窯村的傳統工藝,顯然是其他地區流傳于此地的,如云南的玉溪、建水、易門、大理等地在元末明初曾燒制過大量優質青花瓷,行銷世界各國。[11]10~11而從出土的器物中也可看出有傣族、布朗族的泥條盤筑和慢輪制陶而成的物品,如壇、罐、盆等。該考古發掘填補了臨滄茶馬古道博尚線明清墓葬的缺環,從器型和工藝則反映了當時臨滄各民族的生產生活、喪葬習俗和制陶工藝。

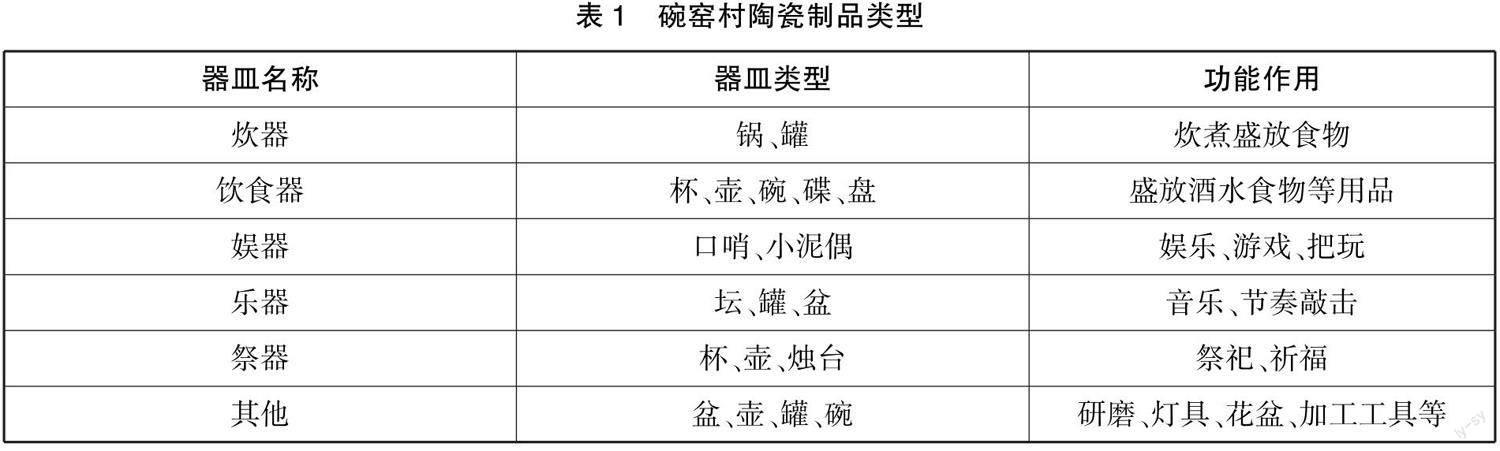

其次,在近現代制作的陶器中,臨滄地區也出現諸多的器型交融情形。葉喆民從器型角度將陶器分為:甕、罐、盆、盂、碗、甑、釜、灶、鼎、器蓋等類型。[20]11,馮先銘把新時期世代與生活緊密相關的陶器基于功能分為六類:汲器、炊器、飲器、食器、盛貯器、其他雜器。[21]7筆者則根據臨滄地區的器型分為瓶、碟、碗、缸、盆、鍋、罐、盤、杯、缽、器蓋等;按功能分為六類:炊器、飲食器、娛器、樂器、祭器以及其他具有日常實用功能的器皿等類別,如表1所示。器型交融較為顯著地表現在人們頻繁使用的土鍋、烤茶罐等器皿上。

土鍋是臨滄許多民族日常生活中喜好使用的器型之一。傳統土鍋中,大型的可用于盛水或儲存糧谷;中型的可煮飯、燒水;小型的可煲湯、煨藥等,是該地區百姓家中常備之器,即使在工業材料大量出現的當下,由于土鍋原材料生態健康,人們日常生活中依然愿意使用它。如今臨滄碗窯村有大量土鍋出售,一部分是自產自銷,一部分源自于耿馬縣勐永鎮的城子村,該村盛產土鍋,年產上萬件,除了供應縣內市場外,還銷往境外。[15]238碗窯村最初所制作的土鍋器型便是受城子村啟發而來。

由于臨滄地區茶文化盛行,烤茶罐也是許多家庭的必備之物。現存的烤茶罐種類頗多,其中一種因罐體像貓爪抓過痕跡的裝飾紋樣,名為貓爪罐,最能體現漢傣相融的文化特色。傣陶是傣族日常生活的主要器皿,史書中自明代以來已有零星記載。在距碗窯村60公里處的雙江縣新村有同式樣的陶罐,該村主要居住著傣族,目前僅有為數不多的老婦人仍在制陶,且產品單一,主要制作貓爪烤茶罐。這里的貓爪罐有的是先將燒好的素坯運至碗窯村,然后再進行燒制,有的則直接拿燒制好的成品進行售賣。由此可見,生活在臨滄地區的各民族因生活習俗相似,而出現了所使用陶器器型交融的現象。

除了典型的土鍋及烤茶罐外,由于生活習俗、季節氣候、文化交流的影響,當地人日常生活所用的其他器皿如水缸、酒壇、醬菜罐等各類陶罐器型也均存在較多的交融之處。

(四)圖案混融

因審美、情趣的差異,不同民族在制作陶器時,會呈現出各自獨特的花紋圖案。但隨著交往交流的日漸頻繁,文化接觸與借取不可避免發生,在陶器制作技藝中,通常會出現圖案混融的現象。云南地方考古工作人員曾在臨滄大芋地煙站附近挖出一批古陶器,有碗、罐、煙鍋頭等元代文物,[22]158器皿紋樣有繩紋、弦紋、水波紋、附加堆紋、網紋、草葉劃紋、花瓣紋以及幾種紋樣的復合紋飾。其中草葉劃紋、花瓣紋等是傣族地區常見的植物紋樣,繁茂的自然植物通常是他們創作靈感的來源。在碗窯村也時常可見制陶者利用身邊的樹葉或花瓣在半干的坯體上壓印圖案,再施上本地釉料進行燒制。可見,長期的族群互動,使不同民族形成了共融共享的文化事項,器皿裝飾紋樣的混融,也顯示出人們生息地的自然生態,以及對大自然的崇敬。

陶器上的網紋或弦紋是制陶者利用工具加工而形成的紋樣,在臨滄各族不同的器物中也表現出一定的混融性。傣族制陶者通常通過慢輪盤筑坯體,再利用木板對其進行拍打,使之出現網紋或弦紋紋樣。拍打的作用一是為了使坯體更為密實,利于燒制時不易破碎;二是通過有節奏的拍打,使坯體表面留下自然裝飾紋樣的痕跡。從臨滄傣族地區考古發掘出的器皿中,亦可看到拍印所產生的花紋圖案遺存,如明瓜棱紋拍印紋紅陶瓶(圖1)、明瓜棱紋同心圓紋紅陶瓶(圖2)[23]101,95,腹部棗核造型以瓜棱、拍印和平行弦紋裝飾而成。拍打成型的網紋或弦紋所產生的對稱和規律風格則表現了中國傳統的審美觀,對稱和諧之美蘊藏著道法自然的哲學思想。至今碗窯村許多制陶者在制陶時仍采用這種裝飾方式和紋樣,說明不同民族的制陶者所使用的工具和技法有相似之處,對器物的裝飾和審美也有異曲同工之處。

由上可見,生活在臨滄地區的漢、傣等民族,因自然環境的影響、生產生活的需要,以陶器為紐帶,通過技藝傳播、原料共享,在器物的形制、花紋圖案等方面出現了混融的現象,呈現出族群互動中中華文化的創造力。如今,在臨滄制陶村落中,碗窯村是生產規模最大、產量最高、市場最廣的村落。以碗窯村制陶技藝為中心,經過重重傳播與交流共享,逐漸形成具有臨滄各族特色的制陶技藝,并在各族人民共享共創的交流互動中形成了一張地方文化名片。

四、陶器與區域民族的互聯共享

臨滄地區陶瓷制作的主體民族為傣族和漢族,兩個民族經過技術與文化傳播交流不僅為彼此生活提供了便利,也影響到周邊民族的生活習俗和生活品質。各族群眾也以陶器為媒介,形成了日常生活的密切互動關系。

傳統陶器多為日常生活器具,使用方便,物美價廉,給地方百姓的生活提供了諸多便利。近幾十年來,旅游業的興起和現代技術的嵌入,尤其是瓷器的出現和不斷發展,極大地提升和改善了各族民眾的物質生活和精神生活品質。傣族受南傳上座部佛教的影響,制造的陶器充滿著厚重的宗教藝術氣息,用途十分廣泛,除日常生活用具外,還有佛教建筑裝飾器物、禮器等。漢族一方面有自身傳統的陶器制作技藝,另一方面也受到傣陶技術與文化的影響,創造出具有自己風格和功能的器物。無論是傣族制作的陶器還是碗窯村漢族制作的陶瓷器具,都在不同程度上影響著當地漢族、傣族、布朗族、拉祜族、彝族、白族、回族以及其他地區民族的日常生活。

(一)生活用具的共享

彭桂萼曾在《雙江一瞥》談及當地人生活時說:“沒有水桶銅鍋,僅有土鍋瓦罐。”[7]348歷史上,在臨滄地區,除了漢族、傣族外,其他民族鮮少制作陶器,日常生活中所使用的陶器多源自這兩個民族。為滿足自身及其他民族的生活需要,無論是耿馬勐永的土鍋寨還是雙江沙河鄉大、小土鍋村,抑或是碗窯村,這些村寨制作的陶器器型多樣,除了與飲食有關的器皿,如碗、碟、煮鍋、烤茶罐、盛放食物的大小陶罐、壇等外,還有水缸、盆等,它們都是日常生活的必須用品。因傣族地區的泥質含砂量高,耐火性好,所制造的煮鍋應用極為廣泛,原料和產品也一度廣泛傳播至周邊地區,改善和提升了許多民族在飲食上的營養,促進了身體健康。

臨滄地區自古是云南重要的種茶、制茶之地,是茶馬古道的通衢之道,當地各族群眾長期以來亦形成了別具特色的飲茶習俗。而烤茶罐的使用,則影響了臨滄不同民族的茶文化習俗。如佤族的擂茶、拉祜族和傣族的烤茶、回族的罐罐茶、彝族的百抖茶等等。彝族百抖茶,也叫“火坑茶”“火塘茶”,即將茶葉放入陶罐中并置于火塘炭火之上,反復抖動茶葉翻烤,直至葉黃香氣滲出,然后注入沸水,去掉陶罐中的白沫后即可飲用。彝族的烤茶具有提神明目、降脂降壓等功效,是彝族人常見的飲茶方式和養生之道。拉祜族火炭茶,其烤茶方式特別之處是需要向陶罐沸水中投放幾塊燒紅的火炭,再煮15分鐘左右使茶水變濃后才飲用,且茶量不多。拉祜族認為,陶罐火炭茶有清火、止渴、提神、清涼的作用。回族有“寧可三日無油鹽,不可一日無茶飯”的生活習慣,加之以食牛羊肉為主,而小罐烤茶則有消食、解油膩等功能。碗窯村人受周邊少數民族茶文化影響,烤茶也成為每個家庭必不可少的飲茶習俗。可見,臨滄地區的各民族在數百年的密切互動交流中,以烤茶罐為介質,形成了具有自身民族特點又有共享元素的茶文化。

對于當地人來說,陶器源于自然之物,手工制作不僅環保,且原料含有人體所需的礦物質,保存食物的時間也長。如水缸是傣族地區常用的傳統儲水器,可積蓄大量日常生活用水,其附著在水缸外壁上的青苔會對缸內的水質起到保質保鮮的作用,通常一戶人家的水缸在正常情況下可以使用長達數十年。陶罐因質地較厚,陶罐內孔隙較大利于谷物或茶葉透氣,罐外的釉料則具有防潮防濕的功效,不易受外界溫度干擾和影響,將糧食或茶葉貯存于內能有效地防止變質。陶罐不僅用于儲存干燥食物,也利于存油、酒和腌制食物等含水分的食物。如裝油罐,1980年,外地甘藍型油菜籽在臨滄境內種植成功,發展迅猛,之后榨油坊、電力榨油機相繼進入農戶家,人們對器皿的需求也相應增多,用陶罐存油,成為當地人的一種習慣。又如裝酒罐,由于陶器避光,壁內的氣孔有利于釀酒陳化、保持味道,利用本地生態泥料所制作的陶罐也遠離了工業化生產的重金屬或雜質,飲用更為健康,以陶器存酒也成為當地各族群眾常用的做法。另外,因氣候適宜,當地蔬菜品種較多,腌菜、醬菜成為較受臨滄各民族群眾歡迎的食物之一,而在食物匱乏的年代,用陶制壇罐腌制的各類蔬菜則是當地人不可或缺的佳肴。

用粘土制作的陶器具有較強的可塑性,在此基礎上,制陶者又利用高嶺土創造了瓷器技藝,使人們的日常生活更加方便,生活質量得以較大提升。不僅如此,以粘土、高嶺土制作的一些工藝品、紀念品或禮品等,對于當地人以及域外人的精神生活也產生了一定影響。陶瓷作為禮品在臨滄地區民間日常生活中普遍蔓延,是近現代以后的事。為適應和滿足人們這一禮物互惠需求,碗窯村工匠們順應時代發展,生產出許多類型不一的禮品器皿,如二十世紀七十年代博尚瓷廠生產的毛主席小雕塑擺件,寫有名人名言的瓷盤等。這些陶瓷也作為紀念品和禮品輸送至周邊各民族地區。進入二十一世紀后,隨著旅游業的興起和陶瓷技術的不斷完善,陶瓷以文創產品的形式面向市場,并結合地方文化元素而創作出如便攜茶具、小掛件等裝飾品,游客將此作為伴手禮贈予親朋好友。禮品或紀念品不僅提升了當地的旅游經濟收入,拓寬了生計方式,豐富了業態的發展,也充實了人們的精神生活,陶瓷器成為溝通和聯系不同人群的媒介,使不同區域的人們借由陶瓷器交往交流。

(二)集市上的互通有無

陶器制作在世界范圍雖是一種普遍現象,但并非每個民族或族群都能掌握這一技藝,如同歷史上中國曾是世界上最主要的瓷器出口國一般,以之為紐帶,溝連了中國與世界的密切關系。在臨滄地區,陶器制作技藝主要為漢族和傣族掌握,其產品不僅自己使用,也供應給其他民族,過去人們往往通過集市貿易(俗稱“街子”)的方式以滿足彼此日常生活之需。民國時期,臨滄城和博尚鎮是當地較為有名的集市,每至集市日,縣城趕集者常常愈萬人。而博尚為茶葉集散地,特別是每年三四月的趕茶會,云集了雙江、耿馬、景谷等地的茶商。既有川廣等地的小百貨,也有通過緬甸而來的洋貨,更有當地百姓生產的農副產品和其他手工制品,包括陶器。耿馬縣有8個主要集市,勐永的土鍋是集市中的主要商品之一。[15]290自清代以來,在雙江就逐漸形成了許多鄉村集市,較大的如有勐勐街、新大街、勐庫街等。當地的傣族自清代和民國以來就已廣泛生產土鍋,人們多用于煮飯、挑水等。直到二十世紀九十年代中期,在勐勐街子天,常有村民銷售土鍋、煮藥罐、茶罐等。[16]268基層集市不僅是各族群眾互通有無的場所,也是情感交流、信息傳播的重要空間。作為民眾日常生活不可缺少的器具,陶器也成為集市中的商品之一,是不同民族交往交流的生活媒介。如今,除了鄉村集市外,在許多陶器制作村落,制陶者或前店后廠、或沿公路開鋪設攤,或一些商販開專門店鋪售賣從各處制陶村購得的各類陶器,更加方便來自四面八方人們的選購。

(三)景觀陶器的利用

陶器的產生最初是為了滿足人們日常生活之需,實用功能較強。隨著制陶技藝的不斷發展以及人們生活情趣的日益豐富,一些非日常生活所需的陶器漸漸被制造出來,如花盆、裝飾物等。尤其是近年來,隨著鄉村振興的推進,對鄉村宜居環境的要求,許多村落栽花、種樹、美化村落景觀,已成為村民一種自覺的行為。在此情形下,對陶器種類的需求與數量也逐漸增多。

在碗窯村,村委會以及當地村民為突出特色鄉村風貌,推進旅游業發展,結合傳統的生計方式,利用家中廢棄的陶瓷器皿,用于房屋外墻的裝飾和室外環境的裝置裝修,既有效利用了廢棄陶瓷,又美化了村容村貌。如將殘缺的器皿當作墻上的花器,種植多肉植物,可以讓其自由無束地任意在空間中生長。至于那些有點破損或瑕疵的花盆、陶罐用來栽種花草,不僅沒有影響到植物的生長,反而使它們看起來更加飽滿和富有層次感,別具韻味,而小型的墻體花器則為冰冷的建筑增添了活力與生機。通過這樣的視覺效應,直觀地展現了碗窯村的陶瓷產業,起到了宣傳本土特色產業的作用。不僅在碗窯村,當地許多村落的美化和景觀改善也離不開陶器,甚至一些寺院廟宇、酒店、餐館等,也會購買陶器花盆或其他器皿,用來栽花、裝飾,以美化環境。由此,陶器生產村落在制作日常生活用品之時,也會生產一些人居環境改善所用的景觀陶器,如花盆、花瓶、陶罐、家中或公共空間擺放的器皿等。

可見,陶器本是日常生活用品,通常存放于尋常百姓家中,具有一定的私密性,而景觀陶器則將其運用到公共開放的空間,轉換了器物本身的屬性,陶器也從純粹的實用功能轉型到當下集設計性、觀賞性和文化性于一體的器物,成為供大家觀賞的人工造景,具有公共性和開放性,反映出人們思想和審美情趣的變化。在此過程中,無論是漢族、傣族,還是其他民族,通過器物,加強了交流,實現了文化的共享,而精神享受的趨同,也增進了彼此間的認同感與歸屬感。

五、結?語

陶器是中華各民族共同的歷史文化和記憶,是中華民族共有共享的物質文化和精神文化,是中國人民貢獻給世界的重要成就之一,也見證了中華民族數千年的交往交流交融史,是中華民族優秀文化的重要組成部分以及中華文明活態傳承的重要見證者。本文以臨滄市碗窯村的制陶技藝為考察中心,探討了在邊疆多民族聚集區,制陶技藝通過技術傳播、原料共享、器型交融、圖案混融等在各族群間的傳播與交融,并形成共有共享的文化元素。在此基礎上,以陶器為媒介,區域各民族互通有無,交往交流,對其日常生活產生了諸多影響。它不僅滿足了陶器制作主體民族的日常生活所需,也滿足了其他民族對飲食器具、裝飾器物、禮物等方面的需求,相應地提升了這些民族的生活品質,改善了區域各族群眾的人居生活環境。從中可見,日常生活是人類社會最為常態的實踐活動,也是不同區域、不同民族進行交往交流交融最具活力與持久性的場域。只有對日常生活中人們的所需進行具體了解,才能認識和理解族群互動的本質、運行的邏輯及其意義所在。

作為一類器物,陶器以其實用性、便利性、可塑性、經濟性、審美性而獲得世界人民的喜愛,自古及今仍普遍使用,是了解日常生活、族群互動、審美情趣、歷史發展的一面棱鏡。從宏觀上看,自十五世紀末地理大發現以來,全球范圍內逐漸形成了物品大交換的市場,中國的陶器與瓷器也成為該市場的重要產品之一,對溝通中國與世界的聯系發揮了積極的作用,“中國”也因之獲得“China”之名;從微觀而言,中國不同區域的民眾基于自然環境、生活經驗等,創造出不同的制陶技藝,并以之為媒介交流互動,不僅傳播著新的技術,彼此間亦互學互鑒,兼收并蓄,開成了“你中有我,我中有你”的共享文化符號,使傳統技藝得到了創造性轉化、創新性發展。更為重要的是,不同民族以陶器為紐帶,在互通有無中連接著彼此的生活與情感,增加了凝聚力和認同感,共同構筑了中華文化內涵和共有的精神家園。本文以制陶技藝為切入點,從區域視角的微觀層面,再現了中華民族交往交流交融的歷史和共有共享的中華文化符號元素生成的內在邏輯,為鑄牽中華民族共同體意識提供了一個典型的地方個案。

參考文獻:

[1]吳小紅,張馳,等.江西仙人洞遺址兩萬千年陶藝的年代研究[J].南方文物,2012(3).

[2]馬佳.建水紫陶:手工藝進程的人類學研究[M].北京:社會科學文獻出版社,群學出版分社,2019.

[3]陳奇猷,校注.韓非子集釋:上[M].上海:上海人民出版社,1974.

[4]張延成,董守志.禮記:四書五經詳解[M].北京:金盾出版社,2010.

[5]武定云.新編臨滄風物志[M].昆明:云南人民出版社,2000.

[6]李昌榮.緬寧鄉土志(卷中)“第十四課·種族”[Z].清宣統年間鉛印本,中央民族大學圖書館藏.

[7]彭桂萼.西南邊城緬寧[C]//彭桂萼.彭桂萼詩文選集.芒市:德宏民族出版社,1998.

[8]〔明〕錢古,訓,李思聰.百夷傳[M]//江應樑.百夷傳校注“附錄一”.云南人民出版社,1980.

[9]云南省編輯組,《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會.臨滄地區傣族社會歷史調查[M].民族出版社,2009.

[10]馬行云.云陶[M].昆明:云南人民出版社,2015.

[11]馬行云.云南特色文化產業叢書:陶瓷卷[M].昆明:云南人民出版社,2015.

[12]戴江,王東明.碗窯村的故事:漢族移民與云南陶瓷業的興起[J].今日民族,2012(8).

[13]江應樑.擺夷的生活文化[M].中華書局印行,民國三十七年(1948).中央民族大學圖書館藏.

[14]張池.西雙版納傣族慢輪制陶技藝文化基因研究[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2022(5).

[15]耿馬傣族佤族自治縣地方志編纂委員會.耿馬傣族佤族自治縣志[M].昆明:云南民族出版社,1995.

[16]趙成龍.雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣志[M].昆明:云南民族出版社,1995.

[17]云南省臨滄縣地方志編纂委員會.臨滄縣志[M].昆明:云南人民出版社,1993.

[18]曾慶芳.寨子:臨滄古村落記[M].昆明:云南人民出版社,2019.

[19]余炳武,李官,楊寶榮.中國脫貧攻堅調研報告:臨滄篇[M].北京:中國社會科學出版社,2020.

[20]葉哲民.中國陶瓷史[M].北京:三聯書店,2011.

[21]馮先銘.中國陶瓷史[M].上海:古籍出版社,2001.

[22]博尚鎮人民政府.博尚鎮志[Z].內部資料,2008.

[23]臨滄文物管理所.臨滄可移動文物精粹[M].昆明:云南出版集團,2018.

THE DISSEMINATION OF POTTERY-MAKING SKILLS AND THE INTERACTION BETWEEN BORDER ETHNIC GROUPS:Taking Wanyao Village,Lincang City as the Study Center

Yang Zhuhui,Zuo Dandan

Abstract:In its long history,the Chinese nation has created rich and colorful cultural elements with profound connotations. They bear witness to the course of interaction,exchange and integration between different ethnic groups,and carry the historical and cultural memories of all ethnic groups. Taking the elements of pottery-making culture shared by the Chinese people as an example,this article conducts a field investigation on the pottery-making skills in Lincang City. It is believed that under the dissemination and exchange of technologies,people of various ethnic groups interact closely in their daily lives with pottery-making skills as a bridge and bond connecting their lives and emotions,thus enhancing the identity sense of all ethnic groups with Chinese culture and building a common spiritual home for them.

Keywords:Chinese nation;Shared cultural elements;Pottery-making skills;Wanyao Village

〔責任編輯:黃潤柏〕

①數據來源:《臨滄概況》,載于臨滄市政府網站,http://www.lincang.gov.cn/zjlc/lcgk.htm。

①資料來源:臨滄文物管理所編:《臨滄可移動文物精粹》,云南出版集團2018年出版,第101頁。