韋伯恩《六首管弦樂小品》(Op.6 no.5)之結構力探究

□ 郭帥濤

當音樂發展到19 世紀晚期至20 世紀初期時,調性開始逐漸被“瓦解”,因此,以調性為主導因素的各類曲式結構已不能滿足我們對此時期作品給予結構上的判定,更不可將其生搬硬套到作品中。原本被忽略的其他音樂元素,如音高、音色、織體、節奏、音區、音域等開始作為作品結構力的有力依據。尤其是在新維也納樂派“自由無調性”時期,對調性及傳統音高旋律刻意予以規避,創作出了一系列具有音色旋律特征的作品,其中最具代表性的作曲家安東·韋伯恩更是將音樂旋律發揮到了極致。本文以韋伯恩《六首管弦樂小品》(Op.6 no.5) 為研究對象,從音高、音色等結構元素入手,來探究該作品的宏觀結構特點及各結構元素所呈現出的“結構對位”現象。

一、音高結構

“在音高分析中,為了更集中地探究音高之特性、音高細胞在作品中的邏輯結構及其意義,故一般不牽涉其他的結構元素。音高細胞通過主題動機型、音程細胞型、音級集合型等來進行闡釋,在作品中,以某種音程為特定音程,它統貫全曲,并且在每個結構部位都起到了重要的作用,由此強化了作品的結構,這種音程稱為‘細胞音程’。”韋伯恩的《六首管弦樂小品》(Op.6 no.5) 便體現出了這種細胞音程的結構規程模式,其音高結構在宏觀角度上,雖呈現出再現三分性的結構組織邏輯,但在內部細微之處又可窺見起承轉合結構的運動軌跡,致使作品在該角度出現兩種結構原則相交相融的奇妙現象。

全曲在橫向音高關系上,體現出嚴密的邏輯思維。在作品的第一階段,二度(增二度、小二度) 音程起到了絕對的控制作用,為樂曲開始的前5 小節,弦樂組以“pp”的力度營造出了樂曲開始的和聲背景層,豎琴聲部(B-#A-B-C-#C) 與長號Ⅰ聲部(bB-#C、#C-D、#C-C) 所吹奏的旋律都以二度音程為核心進行衍展,凸顯出了較強級進式旋律的特點。

樂曲的8~15 小節可分為引入、展開兩個階段,引入階段為作品的8~9 小節,第8 小節長笛聲部演奏的B 音轉接到雙簧管聲部而形成的環繞式下行音階(bA-G-D-#F-#G-C-E),可以看出,A 段中二度音程的牽制力在逐漸減小,旋律中除了增二度、減二度音程外,已開始擴展出減三度、純四度以及增五度,此時旋律的跳進幅度以及張力在明顯增強,如從其具備的結構功能上來考慮,已具有一定“承”的意味滲透在其中,將其理解為作品第二階段的引入階段較為合適,為作品的呈示及展開階段起到了一定的橋梁作用。

從第10 小節開始進入展開階段,此時旋律已完全掙脫呈示階段中二度音程的牽制,純四度與增五度、減五度音程成為主導,如第10 小節低音單簧管(G-bD、bD-bA),12~15 小節的圓號(#C-G)、單簧管(E-bB、#G-bB)、雙簧管(A-E) 與長笛(#F-B-#F-C) 所構成的增五度、減五度音程以及純四音程被反復強調,相較于作品第一階段中嚴格控制的增二度、減二度音程的級進,跳進能為音樂注入更多的發展動力,再加上音色的頻繁切換,導致音樂的對比與張力增強,使其具備了一定的展開功能,這也進一步印證了劃分此片段為第二階段的合理性。

作品的21~24 小節再次由弦樂組來擔任和聲背景層,以“pp”的力度彈奏出長時值的泛音,增強了音樂的神秘感,同時長笛聲部也吹奏出了一條完全的級進式旋律(bB-C-B-A-bB-C-B),二度音程的控制力得以再次回歸,且起音(bB) 與第一階段長號的起音完全一致,使之在結構上發揮主題再現的功能,再加上獨奏小提琴與之形成的對比復調關系,使其具備綜合性、動力化再現的特質。由此,我們可以判定,從音高角度出發該作品體現出再現三分性的結構組織邏輯。

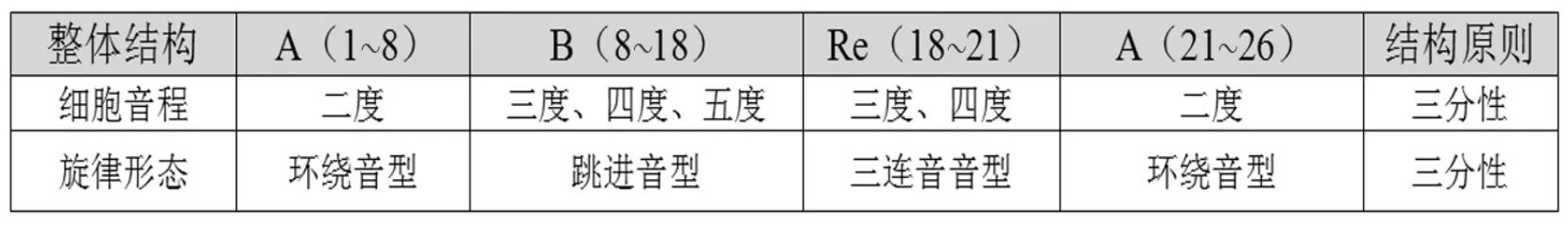

通過對樂曲旋律形態的特征進行分析,以此來探尋樂曲發展中旋律形態的內在聯系以及其所表現出的結構力。在樂曲的第一階段核心動機1~4 小節中,其旋律形態主要表現為環繞式級進音型,在第二階段中(8~18 小節),其旋律形態在延續前者形態以外還擴展出了許多不規則的跳進音型。19~21 小節采用十六分音符三連音式固定音型進行循環推進,當樂曲發展到第三階段尾端時,長笛吹奏的環繞式音型與樂曲剛開始時長號聲部的核心音型恰好形成首尾呼應的關系。具體可見下表。

韋伯恩《六首管弦樂小品》(Op.6 no.5) 音高結構力作用表

二、音色結構

20 世紀的音樂作品在脫離了傳統調性對其整體結構的支撐之后,音色逐漸開始扮演調式“主音”的角色,其所表現出的結構力愈發明顯且重要,成為作品整體結構判定的一個決定性因素。

作品的音色結構具有三分性的特點。第一階段,由長號擔任旋律聲部,其間弦樂、銅管、木管交替奏出和聲式織體予以潤色。第二階段,音色轉接開始頻繁起來,由雙簧→低音單簧→圓號→單簧→雙簧→長笛形成的六個旋律片段的音色序進模式,明顯表現出“音色旋律”的發展邏輯。緊接著是由鐘琴、小號、豎琴演奏的織體單一、音響平靜的三小節連接段落,以此來引出再現段。第三階段,消失了近14 小節的長號再次出現,但“今時不同往日”,不僅弦樂以長時值的泛音在底部予以烘托,獨奏小提琴還在極高音區與長笛形成了并置式的對位關系,因此,其“動力化”的性質不僅體現在音高方面,在音色方面也同樣有所展現。

所謂音色旋律即是以突出各種樂器色彩個性為目的,以音色的變化來提供音樂的發展動力,以樂器之間交替銜接序進為形式而形成的一種以音色為主導的旋律。在本首作品的9~15 小節中(即中段的開始),形成的六個旋律片段的音色交替進行(雙簧管→低音單簧管→圓號→單簧管→雙簧管→長笛),體現出了明顯的音色序進模式,如果從宏觀上將每一次音色的變換等同于音高的概念,就相當于組成一個六音旋律片段,這就形成了一小片音色旋律。另外,如從譜面觀察,六組音色片還具有“音色模進”的特點,由此達到中段的展開性與不穩定性,這也體現出了韋伯恩在設計之初的思考之細微、邏輯之縝密。

在此片段的音色轉接中,除第10 小節的E 音(雙簧管) →G 音(低音單簧管) 采用對置式音色轉接外,其余片段,如B 音(長笛) →bA 音(雙簧管)、D 音(低音單簧管) →#C 音(圓號)、F 音(圓號) →F 音(單簧管)、bB 音(單簧管) →A 音(雙簧管)、E 音(雙簧管) →#F 音(長笛) 之間均采用交疊式音色轉接。其中第10 小節的雙簧管對置低音單簧管用圓號予以潤色,第10 小節的低音單簧管銜接第12 小節的圓號用小提琴作為過渡,“交疊式”轉接方式不僅避免了各個接口音響出現過于單薄的情況,同時還起到了各個結構單元轉接過程的“黏合劑”作用。同樣,作曲家在音區的移動、力度的變化上也都進行了相應的調整,尤其在力度方面,每次轉接時,先后動機的尾、首都進行了漸弱與漸強處理,達到了“淡入”與“淡出”的效果,從而確保整體音響的融洽、統一。由此可以看出,作曲家在此處采用音響轉接的手法,更多的是為了增加局部音響上的色彩變化,以增強音色音響的層次感。

三、其他結構元素的結構功能

以往,人們常忽略音區音域、節奏等結構元素所具有的結構功能意義,但隨著分析領域的拓寬,除音高、音色等結構元素外的其他細小音樂元素所顯現的結構功能意義也愈發重要。

通過上文的分析我們可以看出,在音高與音色層面,該作品主要體現出三分性的結構組織邏輯,但如果從音響形態、音區音域、節奏節拍以及力度方面進行考量,就會呈現出多樣態的結構現象,即結構的動態轉換定律。

(1) 織體形態與音響聽覺參數——再現三分性結構原則,在作品的A 段更多體現出靜態的線性旋律特點,提琴組以急促、微弱以及間歇性的震音營造出神秘不安的氛圍,音響相對濃厚;B 段在以線狀織體為主的情況下,還顯現出一些不經意間的點狀織體,以形成點、線結合的動態織體形態,這使得音樂整體具有更多可變性、可動性與可能性,帶給人清淡、詭異的感受;18 小節進入一個以三連音音型為核心的循環狀態,體現出較強的過渡轉換功能,由此接入再現段;21 小節開始回到A 段中的靜態線狀織體,因樂器數量及聲部數量的增加使得音響更為飽滿一些,也更具動力性,可視為動力化再現。

(2) 音區音域——再現三分性結構原則,第一階段旋律保持在中音區范圍,音域為大三度(bb-d1),旋律較為平緩;第二階段時音區音域得以擴展,音域超過兩個八度(g-ba2),涉及中、高兩個音區,直接導致音樂張力增強,體現出中段展開的功能意義;連接段音域為大六度(bd1-bb1);第三階段主旋律在長笛聲部平緩地奏出,音區回到中音區,音域也隨之回到小三度(a-c1),這使得該部分在音區音域方面體現出再現功能,不僅如此,獨奏小提琴還在高音區的演奏(#g3-#c4) 與之形成對位關系,使得整體音響具有一定的動力化特性,因此,可視其為第一階段材料的動力化再現。

(2) 節拍及力度——對比二分性結構原則,其主要以節拍、力度的變換頻率為依據來觀察其呈現出的結構力現象,在第一階段時作品的節拍采用3/4 與6/8 交替進行的復合節拍,并搭配頻繁的力度變化,以此來增強音樂的張力與韌性;第二階段節拍與力度都趨于穩定,與第一階段具有較大反差,從而體現出二分性結構特征。再者,作品的黃金分割點為26(小節數) ×0.618(黃金分割比) =16(小節),恰巧與節拍、力度的結構劃分點一致,這也進一步印證了作曲家對此結構參數在設計之初的邏輯縝密性與理論支撐性。