組織間關系轉換與國家治理中的公共危機決策

陳心想 帥昭文

[摘 要]公共危機決策和常態下的公共決策明顯不同,地方政府、各部門的本位思想使政策績效存在沖突。在組織間關系轉換視角下看待政策績效效應,對于理解公共決策,尤其是公共危機決策很有幫助。組織間關系的性質常常是危機能否迅速解除的關鍵:外部的、水平的組織間關系往往不能在危機中形成有效合力,需要通過強有力的更上一級組織協調才可能形成有效決策。國家治理中要區分經常性問題和危機決策問題,清醒認識組織間關系在決策中的影響,適時適當調整組織邊界以發揮組織合力。未來的國家治理需要在危機預警判斷、規范危機決策內容和流程、實現危機“自下而上”報告機制、培養共同體意識方面加強努力。

[關鍵詞]組織間關系轉換;公共危機決策;本位思想;國家治理

[基金項目]國家社會科學基金項目“中國特色社會學學術體系和話語體系研究”(19BSH002)。

[作者簡介]陳心想(1975—),男,社會學博士,中央民族大學民族學與社會學學院教授(北京 100081);帥昭文(1989—),男,經濟學博士,中央民族大學經濟學院講師(北京 100081)。

一、引言

在面對各種公共危機時,人類需要及時、準確地做出公共決策以減弱或平息危機的影響。此時,決策者的智慧和胸懷相當重要,優秀的決策者可能使危機迅速瓦解冰消,糟糕的決策者會令國家陷入重重危機。然而,正如《決策的本質》一書中談到的,將國家決策看作有意識的行為是將國家類比成了單個的理性人【Allison研究的是肯尼迪政府在美蘇古巴導彈危機中的決策問題,是一個研究組織內和組織間關系影響危機決策的很好的例子,該書初版是1971年(Allison,1971),修訂版是1999年(Allison和Zelikow,1999)。】,這種理想化的模型往往不能解釋現實社會中的現象,而且現代社會中的決策也并非出自個別決策者之手,而是協調眾多組織多主體參與決策的結果【Allison,Graham T.,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,Boston:Little,Brown and Company,1971.】【Allison,Graham T.and Philip Zelikow,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,New York:Longman,1999.】,這也是當代公共危機決策面臨的一個挑戰【Ansell,Chris,Arjen Boin and Ann Keller,“Managing Transboundary crises:Identifying the Building Blocks of an Effective Response System”,Journal of Contingencies and Crisis Management】,vol.18,no.4(Dec.2010).】。

多組織參與是現代公共決策的標志性特征之一,組織間的協作產生了公共決策,因此組織間關系也成為影響公共決策的重要因素。Allison和Zelikow(1999)提出的第二種決策模型就認為,決策是體制下的常例、標準化程序產生的結果,因此是一個組織化過程(又稱組織化行為)【Allison,Graham T.and Philip Zelikow,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,New York:Longman,1999.】。March和Simon(1958)認為組織比個人更聰明,他們強調了組織化過程在常規事項上的能動作用【March,James and Herbert Simon,Organizations】,New York:Wiley,1958.】,同樣道理推測,在諸多組織構成的集體層次的決策上體現了組織間關系對決策的積極影響。而Allison和Zelikow(1999)則強調了組織間關系對決策的限制作用。但遺憾的是,通常危機事件應對的主體、層級和階段均高度復雜【鐘開斌、鐘發英:《跨界危機的治理困境——以天津港“8·12”事故為例》,《行政法學研究》2016年第5期。】,即便是組織做出的決策也不一定是成功的決策。Diamond(2005)指出:首先,一個團體(或組織)可能在問題發生前并不能有先見之明;其次,問題出現時也可能意識不到;再次,即使意識到了也可能找不到解決之道;最后,找到了解決的辦法也可能是不成功的【Diamond,Jared,Collapse:How Societies Choose to Fail of Survive】,New York:Allen Lane,2005.】。

誠如Diamond(2005)所描述的,任何決策都可能面臨這樣或那樣的失敗。本文的目的不是試圖找到一種保證決策長期正確的決策機制,而是探討在現實中組織間關系轉換的視角下公共決策的局限因素以及提升其有效性的方法。而要發現限制決策有效性的因素,首先就要從決策的動機上去分析。

決策是不同位置上的利益相關者博弈的結果,這也是Allison和Zelikow(1999)構建的第三種模型(也是最重要的模型)——官僚政治(bureau-political perspective)模型的核心觀點【Long,Yingxian,“China’s Decision to Deploy HYSY-981 in the South China Sea:Bureaucratic Politics with Chinese Characteristics”,Asian Security】,vol.12,no.3,2016.】。這種觀點指明了公共決策與組織間關系的緊密聯系:利益相關但目的不同的組織協調或討價還價最終形成了決策,這種模型對現實的決策模擬最為貼切。如果認識到這一點,就很容易想到這些組織將在決策形成中發揮怎樣的作用:每個組織都有自己的目標,都持有自己的立場,參與決策考慮的多是從中攫取權力,同時推脫責任給他者【郝宇青:《體制性遲鈍是一種“利益性遲鈍”》,《探索與爭鳴》2009年第3期。】。尤其是當需要面對的問題不是常規事項,而是公共事件、社會危機時,參與決策的各個組織都會抱有先“獨善其身”的想法,此時暴露出來的各種本位思想或稱價值觀會導致組織績效、個人績效同社會績效間的沖突,正如Allison和Zelikow(1999)所描述的那樣,組織間關系限制著問題的解決。

如果反過來看,本位思想并不是出現此類事件時才產生的,每個組織都是自身利益最大化者,若不加以干預,很容易出現類似“公地悲劇”一樣的結果。強行地去改變組織的本位思想,讓組織為社會服務是不現實的,但在組織之上可能還有組織們的共同管理者,其通過改變組織間的邊界、轉換組織間關系,可以一定程度上克服這種本位思想帶來的績效沖突。對一個國家而言,何時才需要這樣的上層管理者干預,何時又應該放任組織去自由發展,如何取得組織價值和社會價值的平衡?對這些問題的回答對國家應對公共危機的決策具有重要的實踐價值。本文將對這個問題做一探索,嘗試理解組織間關系影響下的公共決策過程,并從組織間關系轉換的視角提出完善公共決策的方法,尤其是解決突發公共危機問題的策略和方法。

二、組織間關系影響下的公共決策框架

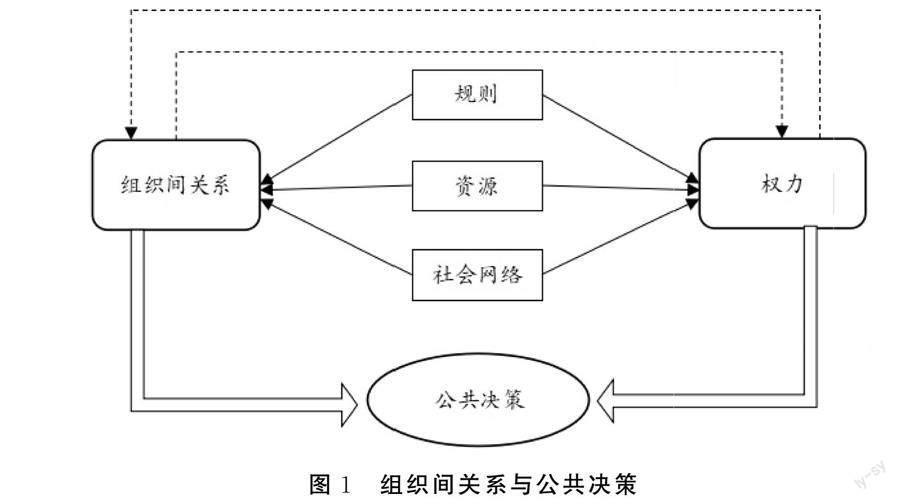

現實社會中組織如何形成公共決策?不同情形下其過程紛繁復雜,有的是多組織理性談判的結果,有的是個別組織做出的決定,有的受偶然因素的驅使更多,有的過程內情甚至永遠不會被了解。但比較確定的是,公共決策多是出自組織中最有權力的那一部分力量,因此研究公共決策的形成必然離不開研究權力本身。Knoke和Chen(2008)提出【Knoke,David and Xinxiang Chen,“Political Perspectives on Inter-Organizational Networks”,The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations】,edited by Steve Cropper,Mark Ebers,Chris Huxham,and Peter Ring,Oxford,UK:Oxford University Press,2008,pp.441-472.】,權力(power)的來源主要有規則(regulation)、資源(resources)和社會網絡(social network),而這三種權力來源又促成了五種組織間關系形態的產生【或者稱組織網絡,這五種組織形態分別為統治型網絡、權力結構網絡、社會資本網絡、資源依賴型網絡和政策域(policy domain)網絡。】。其實,規則、資源和社會網絡本身就代表了一定的組織間關系,譬如行政法令(規則)就規定了上下級之間、平級之間的權利義務關系。而權力則通過具體的過程實施和效果顯現來明確并加固這一組織間關系,因此權力和組織間關系是互相影響的(如圖1所示)。

在一般性的公共決策過程中,權力長期形塑的組織間關系權責分明,各組織按照慣例運轉如常,決策如同程式一樣產生,這類似Allison和Zelikow(1999)描述的第二類模型——組織化過程【Allison,Graham T.and Philip Zelikow,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,New York:Longman,1999.】。一般性決策中,組織間的協調依靠正式的協調機制或者長期發展來的非正式規則來維持,其形式根據權力來源的差別而略有不同。當權力來自于規則時,組織間往往靠法律或法規協調做出決策,例如行政機構間的政策傳達和執行。當權力來自于社會網絡時,習慣法或民間條例成為決策的出發點,如民間商會對各個企業的約束。當權力來自于資源時,組織間的協調往往取決于資源占有方的需求,并進一步演化為規則,如IMF或世界銀行在援助受援國時會受到贊助國設計的規則影響。而有的權力來源可能綜合三者的因素,例如城市群的發展不僅取決于上級行政單位的規劃,也受不同城市本身稟賦的影響,最終會形成緊密的社會網絡,這種組織(城市)間關系會呈現出更為復雜的形態,其決策過程可能面臨更多的制約因素【Knoke,David and Xinxiang Chen,“Political Perspectives on Inter-Organizational Networks”,The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations】,edited by Steve Cropper,Mark Ebers,Chris Huxham,and Peter Ring,Oxford,UK:Oxford University Press,2008,pp.441-472.】。

權力和組織間關系維系著一般性的公共決策過程,無論是正式或非正式的規則【North,Douglass C,Institutions,Institutional Change and Economic Performance】,UK:Cambridge University Press,1990.】,這些規則促成了決策的形成,從而達成一定的社會績效或經濟績效。同時應該注意到,權力是為利益服務的,在一般性的公共決策中,長期形成的慣例確立了穩定的利益分配,決策較容易做出;但組織間利益的沖突長期存在,只是在規則的約束下較少顯現。當遭遇突發事件或公共危機時,組織的權責關系會被明顯放大【實際是作為組織機構在責任清算時的“擋箭牌”。】,長期的利益沖突被充分暴露,組織間的協調變得困難,對整個社會有利的公共決策變得稀缺。此時以常規的組織化過程應對“黑天鵝”事件是否仍然奏效?組織間關系又會如何影響公共決策?最終公共決策應該由誰做出?這就需要我們對突發事件中組織的行為邏輯進行深入考察。

三、組織間關系的行動邏輯:組織本位思想與政策績效沖突

道格拉斯·諾斯說,組織之所以被設計出來,是為了實現其創立者的目標,組織不僅是制度約束的函數,也是其他一些約束的函數(如技術、收入、偏好等),這些約束之間的相互作用形塑了企業家(經濟的或政治的)潛在的財富最大化機會【North,Douglass C,Institutions,Institutional Change and Economic Performance】,UK:Cambridge University Press,1990.】。可見從本質上講,組織的存在是為了獲得更多的利益。而在一個由多個組織組成的大型組織中,原先的各個組織之間本身就存在利益沖突。面對公共危機需要做決策時,這種組織間長期的利益張力就會集中體現。而當組織的本位思想占據決策意識的主要地位時,組織績效、個人績效就會同社會績效形成沖突。因此,公共危機中的決策經常需要政府的協調【金太軍、趙軍鋒:《公共危機中的政府協調:系統、類型與結構》,《江漢論壇》2010年第11期。】。

二戰結束以后,在世界和一些國家范圍內還發生過多次公共危機,也產生了許多關于危機管理的經驗與教訓,世界各主要國家也相繼成立了危機管理部門并建立危機管理機制【王德迅:《國外公共危機管理機制縱橫談》,《求是》2005年第5期。】【Wolbers,Jeroen,Sanneke Kuipers and Arjen Boin,“A Systematic Review of 20 Years of Crisis and Disaster Research:Trends and Progress”,Risk,Hazards & Crisis in Public Policy】,vol.12,no.4,2021.】。但社會治理是一個長期的過程,每一次危機過后人類社會都會有新的社會治理經驗產生,需要從中汲取教訓、提取共性。世界歷史上牽涉到多組織決策的社會治理問題表明,在這些問題背后存在相似的行動邏輯,由于各組織間的利益博弈和績效沖突,使得各組織的反應都趨于遲緩,從而出現決策失誤。下面我們試圖從組織間的利益博弈和績效沖突的角度來理解這一社會治理問題。

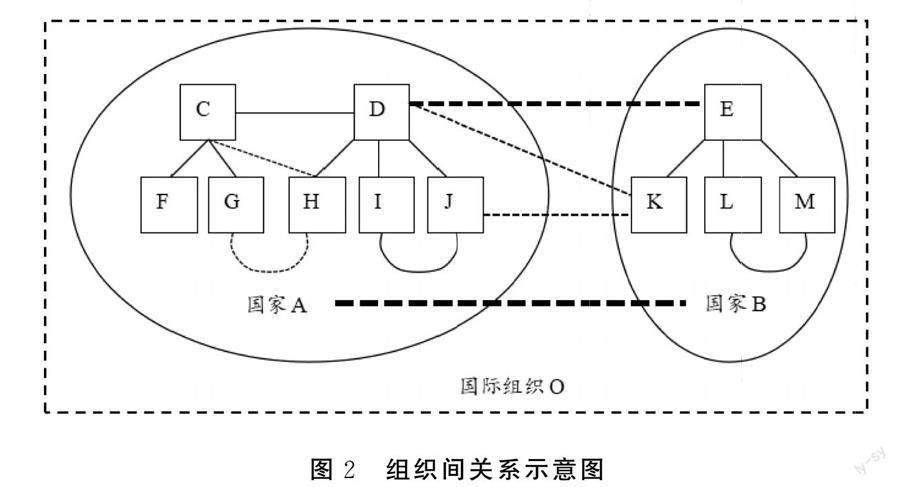

在全球化時代,世界性的公共突發事件不再僅僅影響某一個國家的內部,而是會同時影響到整個世界。我們從世界范圍層次的整體性角度,以國與國作為組織間關系進行邏輯推演,能夠更加凸顯其中的道理。像1962年的古巴導彈危機事件【Allison,Graham T.and Philip Zelikow,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis.】,New York:Longman,1999.】,不管是前蘇聯還是美國政府的決策,都牽涉到眾多組織間及多層組織間關系問題。因此,我們用圖2來說明世界性公共危機中的組織間關系和組織本位思想引起的績效沖突。首先,在國家內,各個部門或各個地方政府構成了國家內的組織(如C和D),其關系是合作而競爭的。在應對日常事件時,各個組織間合作大于競爭(G和H開始合作);在面對危機時則往往競爭大于合作,守護個人利益或者組織內的利益被優先考慮(如C和D、G和H合作減弱)。其次,國家與國家之間構成了國際間的組織,往往可以通過雙邊建交、多邊合作、同時加入某一國際組織而互動(如圖中的國際組織O)。國家間日常的交往建立在政治或經濟利益交換的基礎之上,但在危機到來時則常常依據自身利益做出決策,不會顧及這一決策所帶來的全局性影響。再次,不同國家的部門、城市間也會有交流關系,但這種組織間關系是建立在國與國之間的組織間關系之上的,其會隨著國家間關系的變化而變化(比如圖中的D和E、J和K)。最后,當系統性危機發生在局部(例如某國之內)時,若國家不予干預,則明智的公共決策不能達成;若危機蔓延到全球,松散的國際組織往往不具約束力,有效的決策通常也難以在國家間形成。

可以將圖2中組織間關系按照相對內部和外部、水平和垂直兩個方向分類,其理想類型結果如表1所示。一般而言,相對內部的垂直關系中組織行動的一致性比較高(類型I),次之是相對內部的水平關系(類型II),再次之是相對外部的水平關系(類型III),行動最不同步的是相對外部的垂直關系(類型IV)。最復雜情況是四種類型組織間關系同時存在。在面臨危機時,由于本位思想的存在,首先失去作用的是相對外部的組織間關系,其次是水平關系,只有相對內部的、垂直的組織間關系才會維持。因此當危機發生時,起關鍵作用的會是垂直的組織間關系,而前文提到的行政機構上下級之間的關系就是垂直關系,因而行政命令的方式在此時最有利于整合整體利益和有效的公共決策的形成。

在組織的行動邏輯中可以看到,危機帶來的本位思想復蘇會令公共決策難以形成。在危急時刻,組織的利己主義本位思想會明顯占上風,放在一國之內是官本位、個人本位、地方本位,放在國際上則是國家主義本位、民族主義本位,因此形成了個人績效同社會績效、組織績效同社會績效、國家績效同全球績效之間的張力。但國家內部發生的危機卻遠比國際社會發生的危機要容易解決得多,因為國家是鞏固、保障、調整權利義務關系的最后堡壘,危機可以通過各層面的協調來消解,而國際社會間則往往不存在這樣的機制。

從1962年發生的古巴導彈危機及其消弭過程中,我們可以清晰地看到公共危機決策的達成是多么的不易,尤其是在缺少內部垂直溝通機制的組織間,而這正是當時的美國和蘇聯所面臨的情況。據相關資料顯示,當時雙方領導人都無心真正發動核戰爭,但其下屬的各機構部門的屢次軍事誤判以及戰爭沖動曾令人類命運倒懸【Kennedy,Robert F.,“Thirteen Days:A Memoir of the Cuban Missile Crisis】”,New York:WW Norton & Company,2011.】。1962年10月27日,蘇聯主管防空系統的副司令擅自下令開火擊中美方U-2偵察機及一名少校,這被美國空軍鷹派視為公開挑戰,美空軍將領主張空襲蘇軍防空導彈和中程導彈基地。接下來又發生了美軍偵察機因迷航侵犯蘇聯領空并意圖動用核導彈自衛、蘇軍潛艇險些發射核魚雷等事件,核戰爭一度箭在弦上。

在這13天的時間里,無論是肯尼迪還是赫魯曉夫都在危機面前表現出高度的冷靜和克制,雙方最終通過加強溝通、約束屬下、秘密達成協議的方式化解了這次危機。領導人的才干和智慧固然是化解古巴導彈危機的重要因素【Allison,Graham T.and Philip Zelikow,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,New York:Longman,1999.】,但最終化解危機靠的還是打破組織間隔閡、建立有效的組織間溝通、強化垂直組織關系,避免了小人物、小事件帶來的無可估量的損失。可以說,古巴導彈危機的化解是國家與國家間化解公共危機的典范,有其可以借鑒的部分,但也有著很大的運氣成分,這是組織間關系的本質所決定的。像當時美國和蘇聯這樣兩個強烈對抗的龐大組織,要協調好二者的行動以維護共同利益甚至是挽救人類命運,幾乎是沒有任何希望的,最終取得這樣的結果只能說是萬幸。

當組織需要對非常態做出公共決策時,組織間關系的性質常常是決定問題被解決與否的關鍵。外部的組織間關系,多來自于資源或者社會網絡,天然具有軟約束的性質。在危機來臨時,想要通過這些松散組織自發協調形成秩序并做出有效決策無異于癡人說夢。在本位思想造成集體非理性的困境下,人類在突發事件面前還遠遠沒有做好擺脫本位思想束縛、維護共同利益的準備。所以組織和動員能力就是克服集體行動困境的必要條件,其中重要的是核心協調者被賦予的權力和掌握的資源。這樣可以滿足調控核心的權力條件,即賦予其權力的“規則”,網絡中的中心位置和掌握調動的資源【Knoke,David and Xinxiang Chen,“Political Perspectives on Inter-Organizational Networks”,The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations】,edited by Steve Cropper,Mark Ebers,Chris Huxham,and Peter Ring,Oxford,UK:Oxford University Press,2008,pp.441-472.】,即解決圖1所示的公共危機決策中權力與組織間關系的互動關系。古巴導彈危機的消弭就非常依賴于美蘇領導人對其各自組織內部權力的再集中,并以此為基礎達成組織間的協調。

四、國家治理中的公共危機決策:組織間關系轉換的視角

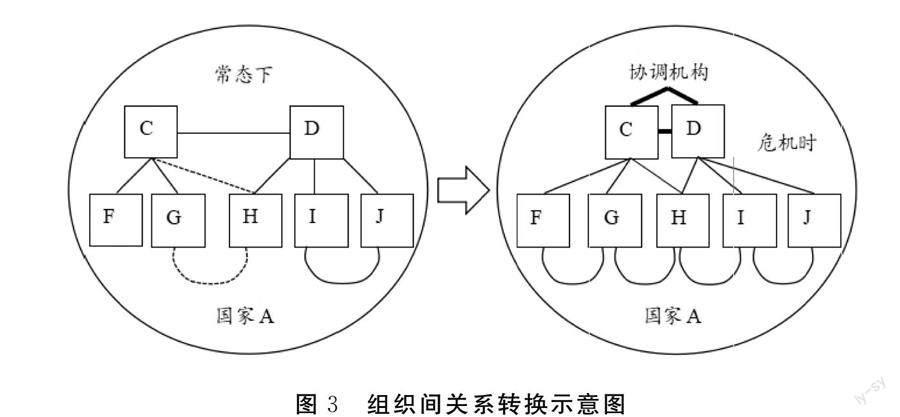

在國家治理現代化的過程中,必須解決好公共危機決策的問題,尤其是在公共危機決策中各組織間的協調和執行問題,克服科層制或官僚制帶來的影響。美國政府在妥善處理完卡特里娜颶風危機后,2006年2月發布了一份叫做《卡特里娜颶風的聯邦應對措施:經驗教訓》的報告,其中對其各部門的協調進行了深刻反思并強調了突發危機中統一領導(unified command)的重要性。根據Moynihan(2012)的分析,妥善處理這次危機的關鍵之處在于美國從最初依賴官僚行政程序(red tape)向發揮能動性(a“

can-do”approach)轉變【Moynihan,Donald P.,“A theory of culture-switching:Leadership and red-tape during hurricane Katrina”,Public Administration】,vol.90,no.4,pp.851-868.】。這一轉變被視為一種部門文化的轉換,但如果將之放在組織間關系的框架下討論,其實質強調的就是組織邊界的改變或“組織間關系轉換”(如圖3所示)。而Sobel和Leeson(2006)也將這次颶風造成的影響歸結為層層官僚主義帶來的悲劇【Sobel,Russell S.and Peter T.Leesson,“Government’s Response to Hurricane Katrina:A Public Choice Analysis”,Public Choice】,

vol.127,no.1/2(Apr.2006)】。

在圖3所示的系統中,每個參與者都可以看作一個獨立的組織,但在更高的層次上(如F、G的更高層次就是C、C和D的更高層次是國家A),各個組織間又產生聯系。在常態下,公共決策類似Allison(1971)的組織化過程【Allison,Graham T.,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,Boston:Little,Brown and Company,1971.】,組織間關系成為決策的重要樞紐,程式化的決策過程是權力支配長期以來形成的印記【Allison,Graham T.and Philip Zelikow,Essence of Decision:Explaining the Cuban Missile Crisis】,New York:Longman,1999.】。但實際上,組織之間的矛盾長期存在,組織的本位思想在權力的分配下被壓制。但在面臨特殊情況如公共危機時,組織的本位思想會集中體現,常態下存在的權利義務關系成為最后的界限,組織間關系掣肘組織協調和公共決策的產生(C和D的關系都變得脆弱,遑論其他)。本位思想是利益的另一面,若想改變組織的本位思想,只能通過改變其利益關系達到,在危急時刻就是要通過突破組織邊界,轉換組織間關系為組織內關系來達到,或稱建立共同體的關系(如圖3的右圖所示)【公共政策的協同推動需要不同組織的互動、溝通和博弈。在一般情況下,這種博弈機制有助于發揮績效激勵作用,促使組織充分利用資源,釋放活力,增進效率。但危機情況發生時,任何因博弈機制而帶來的資源成本(尤其是時間成本)都是難以接受的,此時就必須將各組織納入一個強力的科層體制中,將外部“交易”轉化為內部“交易”,即突破組織邊界。這就像科斯(Coase,1937)所談及的企業規模問題,企業會擴大到內部組織邊際成本等于市場交易邊際成本為止。當市場交易成本因各種原因上升時,理性的企業就應該擴大組織規模,將交易方角色納入到科層管轄體系。Coase,Ronald H.,“The Nature of the Firm”,Economica】,vol.4,no.16(Nov.1937).】。組織間合作的過程常常受到政治和權力資源的影響【Hardy Cynthia and Nelson Phillips,“Strategies of Engagement:Lessons from the Critical Examination of Collaboration and Conflict in an Interorganizational Domain”,Organization Science】,vol.9,no.2,1998.】,而此時的系統需要具備兩個特點:一是存在更上一層的組織(稱之為組織管理者),二是組織管理者能有效突破組織邊界。

系統的第一個特點往往容易滿足,因為現代社會的一個明顯特點就是組織化,組織之上一般設有組織的組織,而且迄今為止的系統性危機也不會在短時間內遍布全球所有組織。比較難滿足的一般是第二個特點,即組織管理者是否能有效突破邊界。

在處理卡特里娜颶風危機時,美國聯邦應急管理署(FEMA)因協調不力受到了廣泛指責,究其原因就是隨著其成為國土安全部的一個下屬機構,FEMA在聯邦機構中的影響力下降,因此無法有效調動聯邦資源和組織救援【Morris,John C.,“Whither FEMA?Hurricane Katrina and FEMA’s Response to the Gulf Coast”,Public Works Management & Policy】,vol.10,no.4,2006.】。聯邦政府在準確意識到颶風帶來的危害后,迅速改變組織邊界,集合國土安全部、國防部、司法部、衛生與公眾服務部、能源部、交通部、住房和城市發展部等十幾個聯邦部門的力量,向受災地區提供救援力量并撥款賑災,將颶風帶來的損失控制到最小。卡特里娜颶風災害發生后,聯邦政府起先反應遲鈍、救災不力,后期表現則高效有力,發生轉變的關鍵因素就是聯邦政府對組織結構的調整——災情由FEMA來判定轉變為由聯邦政府統籌管理,將組織利益與社會利益統一起來,建立起利益共同體,因而災情可以迅速得到救援。回到我們在前文提到的權力來源一節,通過權力的來源可以預判組織管理者是否能有效突破邊界,從而克服危急時刻的本位思想。

將古巴導彈危機和卡特里娜颶風危機進行比較可以發現,解決危機的邏輯類似但有明顯的不同點。加強組織間的聯系、打破組織間隔閡甚至轉換組織間關系是解決公共危機的關鍵,但對于不同權力影響下的組織間關系,形成的經驗截然不同。當權力來源是規則時,組織管理者往往可以通過臨時行政命令消除組織間隔閡,統一組織利益和全社會的利益。當組織間關系變為組織內關系時,協調的潤滑度會明顯增強,從而利于有效公共決策的產生。當權力的來源是資源或者社會網絡時,日常的組織間關系建立在互惠互利基礎之上,組織管理者沒有強制約束力。危急時刻來臨時,各個組織的本位思想不能得到有效遏制或者“內部消化”,因而有效決策遲遲不能形成,危機也不能及時得到消除,像古巴導彈危機那樣得到成功解決的案例少之又少。與表1的分析類似,行政機構上下級之間的關系往往是內部的、垂直的,因而這種組織間關系在面臨危機時可以起到作用,通過打破內部平行機構間的隔閡來發揮這種功效。而外部關系大多來自于資源或社會網絡,其脆弱性從開始時就已注定,解決危機時希望其發揮決定性作用將只會進一步加深危機。

五、結論和討論

立足組織間關系轉換視角對于理解公共決策中的本位思想和績效沖突大有裨益。日常的公共決策中,組織間關系是權力支配下的產物,因而本位思想和績效沖突并不明顯。但在面臨危機時,組織間的協作變得稀有,本位思想的存在會令有效的決策難以形成,必須通過組織的組織,亦即組織管理者改變組織邊界來統一各方利益,從而實現多方共贏。在這一過程中,需要堅強的領導者,如卡特里娜颶風災害中的聯邦政府統一領導(unified command)。

在國家治理中應對公共危機,也即應對危機管理方面,中華人民共和國自成立至21世紀之初,主要采取“以條為主型”的單災種部門負責制方式做應急管理,直到2003年抗擊“非典”以后開始建設綜合化應急管理體系【朱婉菁、高小平:《公眾參與邏輯下的應急管理制度變遷》,《浙江學刊》2019年第5期。】。2003年之后中國逐步發展和完善應急管理體制和機構。2005年4月,國務院印發《國家突發公共事件總體應急預案》,突破單個組織和單層組織,是實現“橫向到邊、縱向到底”全面包含的全國應急預案體系建設的標志性成果【本書編寫組:《中國應急管理的全面開創與發展(2003-2007)》,北京:國家行政學院出版社,2017年。】。為了進一步夯實頂層總體協調和控制能力,2006年,國務院應急管理辦公室成立,履行值守應急、信息匯總和綜合協調職能,發揮運轉樞紐作用。這些預案以及之后類似的舉措都是為了實現適時的組織間關系轉換,達到整體解決公共危機的效果。

Allison和Zelikow(1999)提出了三種模型以說明組織決策的形成邏輯。通過本文的分析可以發現,組織間關系轉換的存在使得現實中的組織決策不能僅用某一種模型來解釋。例如在日常決策中,完善的組織做出的決策可能更類似于組織化過程;在面臨公共事件或遭遇危機時,組織反應不足、各方推脫責任則表現得更像官僚政治模型,而組織管理者通過改變組織邊界后的表現則類似一個理性行為人。為了克服這種組織決策中的困境,需要實現組織間關系的轉換。我國在這方面,“為進一步提高綜合應急能力,2018年3月,作為深化黨和國家機構改革重要成果的舉措,國家組建了應急管理部,把原來分散在11個部門的13項職能和5個國家指揮協調機構的職責集中由一個部門負責,目的在于推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制”。【尚勇:《構建新時代中國特色應急管理體系》,《中國機構改革與管理》2019年第11期。】在這個體系里,黨的領導是關鍵樞紐【龔維斌:《應急管理的中國模式——基于結構、過程與功能的視角》,《社會學研究》2020年第4期。】【唐皇鳳、楊婧:《中國特色政黨主導型城市應急管理體系:運行機制與優化路徑》,《學海》2021年第5期。】。同時需要重視通過互動培養各組織與個人在大組織里的共同體的認同,把主體內的想法(我認為,I think)變成主體間的想法(我們認為,We think),尤其是縱向不同層次組織之間形成認同【Ashforth,Blake E.,Kristie M.Rogers and Kevin G.Corley,“Identity in Organizations:Exploring Cross-Level Dynamics”,Organization Science】,vol.22,no.5,2011.】。這就需要全局一盤棋的思想,正如2015年2月2日,習近平在省部級主要領導干部學習貫徹黨的十八屆四中全會精神全面推進依法治國專題研討班上的講話所說:“在國家治理體系的大棋局中,黨中央是坐鎮中軍帳的‘帥’,車馬炮各展其長,一盤棋大局分明。”一盤棋就是大家都在局中參與其中的共同體。

本文分析的一個局限是雖然闡明了在組織間轉換視角下公共決策的行為邏輯,但并沒有指出這種轉換的恰當時機。換言之,組織管理者何時判斷這是日常決策還是牽動各方的危機決策,這是學者們需要進一步探討的問題,也是決策者和國家管理者需要深思的問題【Wright,Deil S.,“Federalism,Intergovernmental Relations,and Intergovernmental Management:Historical Reflections and Conceptual Comparisons”,Public Administration Review】,vol.50,no.2,1990.】。另外,當組織邊界變化后,如何確保決策者的決策能夠代表共同體的利益,筆者認為應當引入專家力量,建立透明的決策流程,讓專業的人做專業的事。但由于情況的錯綜復雜和專業分工的細化,專家或者專業權力的管轄權邊界也具有流動性。國家權力在重塑專業和專家管轄權方面要發揮主導作用。最后,由于基層往往最先發現問題,如何真正實現“自下而上”的信息暢通通道也是實現理想的組織決策過程所需要考慮的;同時組織縱向關系跨層次程度對組織間合作關系的影響也需要從經驗上具體研究。再者,隨著數字平臺經濟的興起,數字平臺社會治理在企業和國家間也構成組織間關系的社會治理研究【呂鵬、周旅軍、范曉光:《平臺治理場域與社會學參與》,《社會學研究》2022年第3期。】。總之,應對公共突發危機需要在全社會建立起共同體意識【王俊秀、周迎楠、劉曉柳:《信息、信任與信心:風險共同體的建構機制》,《社會學研究》2020年第4期。】,探討在組織間關系轉換的過程中塑造組織的價值觀,逐漸克服狹隘的本位思想,真正建立起共建共治共享的現代社會治理格局,實現國家治理現代化。