歷史性的偶遇,以及其他(短篇小說)

趙大河

歷史性的偶遇

畢加索路過斯泰因住所。他要進去喝一杯,放松放松。斯泰因這里是藝術家、詩人和作家聚集之地。

他看到亨利·馬蒂斯。在藝術上能讓他嫉妒的,只有馬蒂斯。他與馬蒂斯暗中較勁,競爭“最偉大的藝術家”這一稱號。

“嘿——”他沖馬蒂斯打招呼。

馬蒂斯心不在焉地回應了一下。

“干嗎那么緊張,亨利?”畢加索調侃道。

“沒有……沒……沒緊張。”馬蒂斯說。

他看上去可不是這樣。他的神思仿佛在另一個世界。他在想什么呢?來這里應該就是喝一杯,聊會兒天,吹吹牛,或者說說八卦,哈哈一笑,沒必要把自己弄得像個思想家似的。

瞧,他的手,緊緊攥著衣襟,還說不緊張……不應該呀,這位大師總是泰然自若,他何曾緊張過,再說了,有什么能讓他緊張呢?

他的衣服下面有東西。

那是什么?

他為什么秘不示人?

他也許在想他該走了,他沒有與你交談的興致。是你叫他緊張嗎?不……也許,不不,雙重的否定等于肯定。不能讓他走了。你一定要知曉秘密。畢加索向他發問:

“你手里拿的是什么?”

“沒什么……真的,沒什么……什么也不是……”

“真的嗎?”

“嗯,是,真的……算不上什么,只是……只是一個小玩意兒……”

“小玩意兒?”

“嗯,小玩意兒,一個傻乎乎的非洲木雕。”

“讓我看看。”

畢加索伸手索要,馬蒂斯猶豫一下,把東西遞給畢加索。畢加索一下子驚呆了,世上還有這樣的東西?多么自由,多么夸張,多么有力,仿佛有靈魂住在其中……

“你在哪里發現的?”

“我來的路上,在一個小古玩店里看到這玩意兒,我覺得好玩,就買下來……”

畢加索“嗯”了一聲。他也該掩飾掩飾自己的失態了。他剛才的震驚一定沒逃過馬蒂斯的眼睛。馬蒂斯這會兒說不定正在后悔呢。

“它使人想起埃及藝術。”馬蒂斯說。這會兒,他放松了,想談談藝術。畢加索說過,藝術家不剽竊,藝術家偷盜。畢加索既然看到了,他必定會偷盜。“線條和形狀,和那些法老的藝術很相似,不是嗎?”馬蒂斯要強調自己的發現,他想,與其讓你偷盜,不如贈予。畢加索總是偷盜別人的靈感,讓人防不勝防。

畢加索仔細打量著木雕頭像,一言不發。他能說什么呢?這個非洲木雕,為什么令他震撼?它,身上到底藏著什么秘密?顯然馬蒂斯是知道的,要不,他不會那么緊張。他是怕你偷盜他的靈感。這個木雕,有靈性嗎?是超現實的嗎?它,蘊藏著非洲大陸的黑暗力量。它是自由和野性的象征。此刻,你們互相凝視,彼此照亮。你的靈魂快被它吸進去了。藝術啊,藝術啊,是什么像焰火一樣綻放?

畢加索知道他不能將這個非洲木雕據為己有,馬蒂斯不會放手的。他將木雕還給馬蒂斯,找個借口離開了。這多少有些失禮,因為馬蒂斯正在和他談藝術。

畢加索沿著馬蒂斯來時的路,一家一家古玩店去找,終于找到了馬蒂斯買非洲木雕那一家。還有嗎?沒了。

“哪里會有?”

“你去民族志博物館看看吧。”

于是,畢加索沖進民族志博物館,在那里待了幾個小時,一直到博物館關門。多年后,他回憶這個下午,總結說:“我知道了一件很重要的事,那就是:有些事情將在我身上發生。”接著,又補充道,“我也明白了我為什么要當畫家。”就是在那時,《亞威農少女》在畫家心里埋下了種子。正是《亞威農少女》促使了立體主義的出現,從而預示了未來主義、抽象主義,等等。

再說馬蒂斯。他看畢加索借故走了,便也沒多停留。他和斯泰因打聲招呼,也離開了。一路上,他緊緊攥著他的非洲木雕,生怕它被誰搶去。他既興奮又懊惱。興奮,是因為他偶然得到的這個非洲木刻,它深深地打動他,讓他深入地思考一些東西,比如:何為藝術?藝術怎樣才能獲得真正的解放?等等。懊惱,是因為他正在思考時,畢加索出現了,這家伙是那時候他最不想見到的人。畢加索是個天才,他能偷盜一切靈感,甚至是還沒降臨的靈感。瞧,畢加索也被打動了,不,說震撼更恰當。馬蒂斯曉得有些事正在發生,在他身上發生,也將在畢加索身上發生。此時,野獸派最狂放的作品《舞蹈》已埋下了種子。

藝術史家喜歡用“爆炸”一詞來形容藝術史上引起突變的時刻。這個下午,那個小小的非洲木雕確確實實引發了一次“大爆炸”。

咖啡館里的姑娘

海明威走進咖啡館,找個位置坐下,要了一杯咖啡。有這一杯咖啡,他可以在這里坐一天。他不急于喝咖啡。他掏出筆記本和鉛筆,開始寫作。“一個姑娘走進咖啡館,獨自在一張靠窗的桌子旁坐下,她長得很漂亮。”海明威繼續寫作,不時地抬起頭看一眼那位姑娘。姑娘很漂亮。“美人兒,你是屬于我的,整個巴黎都屬于我;我則屬于這個筆記本和這支鉛筆。”終于寫完了,海明威再次抬起頭,姑娘已經走了。他心中涌起一股溫暖的情感,希望那個姑娘是跟一位好心的男人走的。

如今,海明威不在這里,他成為咖啡館的廣告,他的故事鐫刻在一塊黃銅牌匾上。他常坐的桌子上放有一張小牌子,上面寫著:海明威常在此寫作。

我看到一位姑娘在靠窗的位置坐下。她是一位美人兒。她在海明威《流動的盛宴》中出現,又出現在我的這篇文章中。

她,白襯衣,藍裙子,外加一條藍色紗巾,看上去干干凈凈。她掏出一本書。她要在這里看書。我很想知道她看的是什么書,但沒好意思去打擾她。

她叫什么名字?瓊。這是我的想象,我覺得這個名字很適合她。她出門去,會遇到另一個潦倒的作家,這個作家有可能叫亨利……

或者,她叫安娜,這個名字也適合她,她邊看書,邊在心里醞釀美麗的詩句。她出門去,會遇到一位潦倒的雕塑家或畫家,他的名字可能叫莫迪……

在這里,構成故事張力的詞語是“潦倒”,只有“潦倒”,才有浪漫。

骷髏

骷髏本身并不令人震驚,尤其是骨頭洗得雪白,處理得濕潤光澤時。但思考骷髏令人震驚。有一個士兵,我們管他叫卡恩吧,他在戰場上撿到一個骷髏,帶回營地,處理干凈后,用作燭臺。

骷髏所屬的士兵是一個怎樣的人呢?卡恩在思考這個問題。他能肯定的是,那個士兵不久前還活著,是一個活生生的人。他遠離故土,來到萬里之遙的異國他鄉作戰。他不理解戰爭,他只關心生死。他想活著回去。他有家人,有父母,有兄弟姐妹,說不定還有女朋友。他有個人愛好,也許會下棋,也許熱愛繪畫,或者想當作家,誰知道呢。如果他活下去,成為作家,寫出與這場戰爭有關的小說,我或許還能讀到呢……噢,瞧這家伙,他是我對面的敵人,我沒殺死他,他成了作家。卡恩這樣胡思亂想。

這是荒謬的,骷髏對卡恩說,我不該在這里,不該成為你們的燭臺。

我沒有不敬的意思,我很愛這燭臺,盡管這是你的骷髏,卡恩說。

你想過沒有,有一天,你的骷髏也會成為我們士兵的燭臺,骷髏惡毒地說,或者成為虎子?

卡恩不明白虎子是什么,他問骷髏。骷髏冷笑一聲,說,就是夜壺,或者說文雅一點,叫溺器。

卡恩在歷史書中讀到過,有人將仇人殺死后,把骷髏刷上漆做成夜壺使用,以此發泄刻骨的仇恨。

他對骷髏沒有仇恨。他和骷髏所屬的士兵是一樣的人,都是棋盤上的小卒子。他們聽命令,上前線,殺人或被殺,如此而已。

卡恩意識到骷髏也是人,而不像宣傳單上說的是野獸或怪物。這讓他有負罪感。骷髏對他說,你也是人。哦。他突然意識到戰爭尚未剝奪他的人性。可是,骷髏說,一個人怎么能拿別人的骷髏作燭臺呢?人應該這樣嗎?

卡恩不知道他是在想象中還是在睡夢中與骷髏對話。不過,都一樣,有什么區別呢?他沒告訴骷髏,他看到一個士兵休息時拿小石子拋進那個陣亡敵兵敞開的顱骨里。他能清晰地聽到那個顱骨里傳來雨水的輕微濺潑聲。他想制止那個士兵。可是,你瞧,那時候他們剛結束一場戰斗。身邊環繞著數百具敵人的尸體。他們,一個個臟兮兮,渾身布滿珊瑚塵和步槍油,他們的軍服因為數日的雨水、汗水和日曬,變得硬邦邦。他們胡子拉碴,憔悴瘦弱,形同鬼魅。饑餓、疾病、悶熱、潮濕,蚊蟲叮咬,已把他們折磨得不成人樣。他們饑腸轆轆,疲憊不堪。那個士兵只是無聊,才用石子往死亡敵人顱骨里拋。他也沒有不敬。但,那個顱骨這樣認為嗎?

戰爭是對人的合法狩獵。人性沒有存身之地。你如果保有人性,那你很可能不是一個合格的士兵。最好不要將敵人個體化。他們應該是抽象的,是一個符號,是一個名詞。你不是去殺一個和你一樣有血有肉的活生生的人,你是去殺敵。真是這樣嗎?卡恩不敢再深思下去,他怕自己發瘋。

卡恩用一塊干凈的布包好骷髏,拿到樹林里,在一棵大樹旁挖一個坑,將骷髏埋進去。

再見,伙計!

騙子十戒

我和馬洛登上埃菲爾鐵塔,飽覽巴黎的美麗風景。天空湛藍,大團大團的云彩像堆起來的棉花垛,陽光明媚,一些屋頂或玻璃幕墻反射著陽光,看上去像是放光的寶石。他遞給我一張紙,說:“你看看這個。”

紙上內容如下:

1. 做一個有耐心的傾聽者。

2.別看起來不耐煩。

3.等對方發表政治見解,然后表示同意。

4.讓對方發表宗教觀點,然后隨聲附和。

5.談論性時要用暗示性話語,如果他們沒有表現出強烈的興趣,就不要再繼續說下去。

6.別談論疾病,除非對方對這個話題表現出特別的關心。

7.別窺探別人隱私。

8.別吹牛。讓你的重要性在無意中顯現出來。

9.別不修邊幅。

10.別酗酒。

“這是什么?”我問。

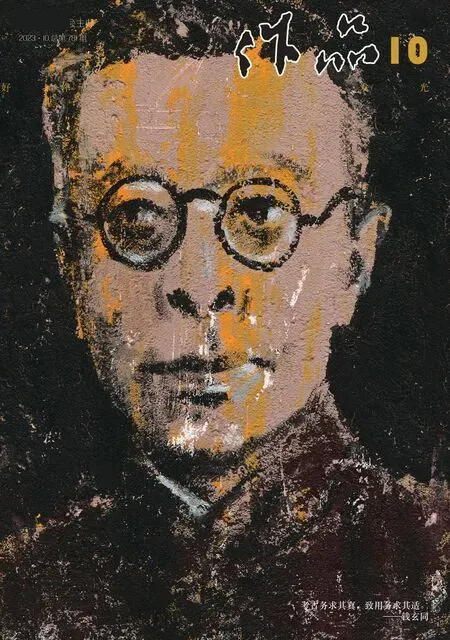

馬洛遞給我一張男人的黑白照片,說:“他寫的,給后輩的10 條戒律。”

照片上的男人看上去四十多歲,穿著精致的深色西服,里面是白襯衣,打著帶圓點圖案的領帶,腦門寬廣,頭發梳得一絲不茍。最突出的是他那雙馴獸師般的眼睛,直視著你,炯炯有神。他像法官一般威嚴,像權威人士一般自信。當然,他更像政治家,說謊和說出真理一樣堅定。他的神情仿佛在說:你要聽我的!

“他是誰?”

“他叫維克多·拉斯提格。”馬洛說。

我等著馬洛說下去,他卻突然轉移了話題。

“你知道這座鐵塔設計壽命是多少年嗎?”馬洛問道。

“我不知道。”我說,“我只知道這座鐵塔是1889 年為慶祝法國大革命100 周年和世博會召開而建的。”

“沒錯,”馬洛說,“設計壽命是20 年,也就是說到1909 年就該拆除了。可是,一直沒有拆除。時間來到1925 年,由于第一次世界大戰的原因,法國經濟陷入困境。埃菲爾鐵塔年久失修,維修需要一大筆錢。怎么辦?有人提議:與其維修,不如把鐵塔賣了。于是這位老兄粉墨登場了。他偽造證件,把自己包裝成郵電部副部長,負責售賣埃菲爾鐵塔。然后與巴黎五大廢舊鋼材收購商聯系,邀請他們到一家高級餐廳吃飯,向他們透露政府要賣鐵塔,按廢鐵賣。建造埃菲爾鐵塔用了70000 噸鋼材,現在按7300 噸廢鐵賣。拉斯提格給他們看他的假證件、政府文件以及一份《反對修建巴黎鐵塔》的抗議書,上面有300 多個簽名,其中有大家熟悉的作家莫泊桑。之后,他用租來的豪華轎車,拉上五位老板去參觀埃菲爾鐵塔。他向鐵塔工作人員展示一下假證件,帶五位老板上到鐵塔上轉了一圈。五位老板深信不疑。這是一筆大買賣,就看誰能搶到手。其中一個名叫泊松的老板,為了拿下這個項目,向拉斯提格行賄一大筆錢。拉斯提格拿到錢后,連夜逃往維也納。泊松發現受騙后,覺得太丟人,沒有報警。拉斯提格在維也納待了一個月,一看風平浪靜,什么事也沒有,就又返回巴黎,故伎重施,如法炮制,把埃菲爾鐵塔又賣了一次。這次他沒那么幸運,有人報警了。拉斯提格嗅到危險,在警察找上門前,已橫渡大洋,到了美國。”

馬洛又說:“拉斯提格也不是他的真名,他的真名叫什么,已經不可考究了,他會5 種語言,擁有25 個化名,被世界上47 個執法機構通緝……”

馬洛又說:“當初,拉斯提格和那五名老板就站在我們現在站的位置……”

我又打量一番拉斯提格的照片,并拿給馬洛看。“瞧這眼睛,”我說,“如果你和他在一起,這樣一雙眼睛看著你,他說什么你難道會質疑嗎?”

馬洛承認他不會。

我也不會。

我不明白馬洛為什么要在這里給我講這樣一個故事。

“難道他不像個導師嗎?”馬洛說。

“像。”我說。

“他就是個導師,在他的行當。”馬洛說,“他給出的10 條戒律,是騙子修養必備。但我想,對你這個作家也有啟發作用吧,畢竟你們干的行當近似。”

“你說什么,作家和騙子的行當近似?”

“難道不是嗎?”馬洛掰著手指頭給我列舉他的論據,“第一,作家和騙子都說謊。第二,作家和騙子都十分自信。第三,作家和騙子都懂得心理學。第四,作家和騙子都有想象力。第五,作家和騙子都喜歡用化名。”

“難道沒有區別嗎?”

“區別也有,第一,作家吹牛很直接,騙子吹牛更隱蔽。第二,作家酗酒,騙子不酗酒。第三,作家窺探別人隱秘,騙子不窺探。第四,作家不修邊幅,騙子講究衣著。第五,作家固執己見,騙子靈活多變。”

我們哈哈大笑。

從鐵塔上下來時,馬洛仰望著鐵塔說:“要想成名,就要干票大的,像拉斯提格一樣。”

“我明白了,你是想讓我也干票大的,一舉成名。”

馬洛拍拍我的肩膀,說:

“兄弟,我們總不能輸給一個騙子吧!”

馬洛最后這句話,對我無異于當頭棒喝。每當我坐到書桌前,打開電腦,準備寫作,我頭腦中都會回響這句話——“兄弟,我們總不能輸給一個騙子吧!”這時,我就不由得會想這樣一個問題:

我的埃菲爾鐵塔在哪里?

奇怪的公式

在劍橋大學,瞥了一眼下面這個公式,我眩暈了,慶幸自己沒學數學:

1+2+3+4+…∞=-1/12

一天,劍橋大學教授戈弗雷·哈代(此哈代非寫《苔絲》的小說家哈代)收到一封來自印度的信,寫信人叫拉馬努金,是一位26 歲的普通會計,沒受過大學教育,愛好數學,隨信附上他的研究成果:120 個奇怪的公式。所有公式都沒有推導,直給。比如上面這個公式,就是其中之一。

所有的正數相加,怎么會得出一個負數,而且還是一個負的分數呢?

“又一個‘民間數學家’,”哈代想,“真是異想天開啊。”他將信丟到一邊,不予理睬。后來,他得知希爾教授也收到一封同樣內容的信,希爾教授還復函揶揄拉馬努金幾句。他們把這當成一個笑談。

這件事就這么過去了。

可是,那些奇怪的公式卻折磨起哈代教授來了。正因為奇怪,他記住了一些,比如上面提到的那個。寫信人是白癡或瘋子嗎?顯然不是,至少從書信中看不出這種跡象。他是開玩笑嗎?不。一個印度小伙子和萬里之外的大學教授開哪門子玩笑。不是開玩笑。他是認真的。

如果那些公式成立呢?哈代想,那么,拉馬努金,毫無疑問是一位數學奇才。如果它們是杜撰的,拉馬努金堪稱詐騙大師。

仔細檢查,他發現120 個公式中,有些早已是著名的數學公式;有些只是猜想,如果能夠證明,會對數學有很大推動作用;還有一些則根本沒見過,比如上面提到的所有正數相加這個公式。

他給拉馬努金回信,希望他能證明自己寫下的公式。拉馬努金回信拒絕了他的要求,他說他害怕被關進瘋人院。

哈代再次回信,邀請拉馬努金來英國,他愿為他提供展示天賦的機會。拉馬努金又拒絕了。他說他們的宗教認為穿越海洋是瀆圣行為,要遭殃的,即使僥幸活下來,也要被罰為賤民。

哈代說服劍橋大學為拉馬努金提供獎學金,并再次發出邀請。拉馬努金終于動搖了。他說他做了一個夢,夢中吉祥天女同意他去英國。

拉馬努金到英國后,哈代才知道他對于什么是推導毫無概念。他說他的公式皆是夢中所得。但哈代認定拉馬努金不是一般人,而是數學史上最偉大人物級別的天才。

在哈代的堅持下,隨后五年,拉馬努金待在劍橋,寫下二十多部著作,獲得大學文憑,并成為英國皇家學會會員。

拉馬努金生病,哈代去探望,告訴他自己乘坐的出租車有一個無趣的車牌號——1729。

“無趣嗎?”拉馬努金說,“其實這個數字挺有意思的,它是可以用兩種形式表示兩個立方數之和的最小數字。”

“10 與9 的立方數之和,12 和1 的立方數之和。”

“兩種形式表示兩個立方數之和,1729 是最小值。”

“是吉祥天女告訴你的嗎?”哈代說。

二人哈哈大笑。

回到前面提到的那個正數相加的公式,據說其成立的前提是要求時空有二十六個維度。天啊,對我來說,理解一維二維三維是自然之事,理解到四維有些勉強,理解五維就很難……哦,二十六維,打死我也想象不出來。

切的詛咒

切·格瓦拉(以下簡稱“切”)到玻利維亞輸出革命,領導游擊隊與政府軍作戰時被俘。他說過:“我來了就沒想走,離開的只可能是我的尸體。”

玻利維亞最高指揮官很快下達了對他槍決的命令。

切說:“這樣更好,我就不該活著被抓住。”

一個在場的中情局探員問他有什么遺言,他說:“告訴菲德爾·卡斯特羅,他很快就能看到美洲革命的勝利。”

還有呢?

他說:“告訴我妻子,她可以改嫁,我希望她幸福。”

行刑的中士讓切坐下,切拒絕了,他要站著死。

中士喝了酒壯膽,但面對切時,仍然哆嗦。切讓他冷靜下來,對他說:“你只是殺死一個人而已。”

切叫他開槍。

半自動武器打出一串子彈,只打中切的腿和胳膊。

切倒下去,咬住自己的手臂,防止叫出聲來。

中士再次開槍,終于有一顆子彈穿透切的心臟。

切被槍決之前,曾在拉伊格拉學校短暫關押。教師胡莉婭給他送了點吃的,并和他說了幾句話。

幾十年后,胡莉婭說抓捕切的那些人后來都死得很慘,她說這是切的詛咒。

——領導抓捕切的指揮官森特諾作為駐法大使,在巴黎遇刺身亡。

——下達對切執行死刑命令的總統勒內·巴里恩托斯死于一場神秘的直升機墜毀事故。

——協助抓捕切,并將切的手表據為己有的中校安德斯·塞利奇被暴徒打死。

——抓捕切的突擊隊領導加里·普拉多上校擦槍走火,擊中自己,落下個終身癱瘓。

據說,只有行刑的中士躲過了劫難,因為他使用了假名。

薩松手一揮

薩松手一揮,把軍功十字勛章扔進默西河。

他作戰勇敢,是一名兇殘的戰士,戰友們給他起了一個綽號——“瘋狂的杰克”。他殺起人來毫不手軟。戰爭,就是給一代青年頒發殺人執照,好讓他們在戰場上互相廝殺。他終其一生未曾發現戰爭的意義何在。

1916 年薩松寫下短詩《將軍》:

將軍說:“早安,早安!”

在上周我們前往防線的路上。

可是現在,他曾與之微笑的士兵大部分已陣亡,

我們詛咒他像豬一樣不稱職。

在向阿拉斯跋涉的路上,

哈利對杰克說:“他是個快活的老派。”

但他卻襲擊了我們。

十字勛章在空中劃一條弧線,金光一閃,一頭扎進波光粼粼的河水中。

薩松說:“見鬼去吧,榮耀是狗屎!”

王位

清晨,我來看這塊石刻。我到地方時,太陽剛剛升起。陽光照在石刻上,雖然經歷了漫長的歲月,石刻上騎馬的人像和下面的銘文仍然隱約可見。我不懂古波斯文,據說銘文的意思是:海斯塔斯皮斯之子大流士,有賴于他的良馬和優秀馬夫之助,贏得了波斯國王。上面刻有馬和馬夫的名字。馬夫叫奧耶巴列斯。

相傳,石刻是大流士所立。看了下面的故事,你就知道為什么大流士會立這樣一塊石刻了。

七位波斯貴族聯合起來,攻殺了僭主——冒牌國王。然后七個人在一起商量,如何治理國家。他們首先要決定的是,施行什么樣的政體。有人主張民主政治,有人主張寡頭政治,有人主張君主政治。既然意見不能統一,那就少數服從多數。七人中有四人贊同最后那一種意見。

主張施行民主政治的奧涅斯塔說:“無論是抽簽,還是讓波斯人民自己作出決定,或者用別的方法選舉國王,我們中間必然會有一人會成為國王。我既不想統治別人,也不想被別人統治,因此我退出競爭。”他退出的條件是,他和他的子子孫孫永遠都不受他們中間任何人支配。其他六人爽快地答應了他的條件。

現在,六個競爭者,選誰當國王呢?用什么樣的方法選出國王才是最公正的?他們想出的方法匪夷所思:翌日清晨,他們騎馬到市郊相會,日出之后,誰的坐騎第一個嘶鳴,誰就當國王。

大流士回去后,將馬夫叫來,讓馬夫想辦法為他贏得王位。這個馬夫相當聰明,他連夜牽著大流士的坐騎特別喜歡的一匹牝馬到市郊,把它拴在那里,再把大流士的坐騎牽到那里,繞著牝馬轉圈,越轉離牝馬越近,最后,就與牝馬交配起來。

翌日破曉,這六名波斯貴族如約騎馬而來。當來到頭天夜里拴牝馬的地方,大流士的坐騎突然躍起前奔,并發出嘶鳴。其他五名貴族立即下馬,向大流士鞠躬,承認大流士為他們的國王。

據說,馬夫還留有一手。他清晨出發時,用他的手摩擦牝馬的陰部,然后把手插在褲兜里,準備到地方后,把手掏出來,伸到大流士坐騎的鼻孔前……

邂逅夢露

在好萊塢,邂逅夢露……

這不是白日夢。三維成像和AR 技術結合,使得夢露像真人一樣出現在我面前。這么說吧,你不伸手去觸碰,就分辨不出她是真人還是影像。

她開口說話時,你能聽到她甜美的嗓音。

我一直宣稱夢露是我的夢中情人。

馬洛說:“這次你可以見到她了。”

在馬洛的安排下,我來到一個空曠的別墅,果然看到一襲紅裙的夢露。紅裙的上部用料很節省。夢露酥胸半露,肩膀和后背全都赤裸著。皮膚的白,裙子的紅,醒目地對比著。美,性感,光芒四射。

我能感受到她身上散發的熱量,能聽到她的呼吸聲,能嗅到她的芬芳。是香奈爾5 號嗎?夢露曾說她睡覺時只穿香奈爾5 號。她還說,我也不是什么都不穿,我身上有收音機的電波。

我不敢直視她。

“身體就是用來被看的,而不是被遮掩的。”她說。

她問我看過她的裸體嗎,我說看過。《花花公子》創刊號封面上的那張全裸玉照傳播很廣,盡人皆知。太美了。完美的身體。年輕時,我第一次看到那張照片,立即被震撼了。

我問她對成為性感符號有什么看法,她說:

“縱然人們將你與性感畫上等號,也總比默默無聞來得好。”

我喜歡夢露的直率。正經和假正經的人太多,我都不喜歡。我喜歡率真。夢露盡管被包裝,但仍有率真的一面。她說:“像男人一樣有許多床上伴侶,只睡那些最有魅力的男人,卻不卷入任何感情,不是很棒嗎?”

“這些男人有哪些?”

她一口氣說出17 個名字,其中有一些我們耳熟能詳,比如:讓·雷諾阿、海明威、阿瑟·米勒、愛因斯坦等。

“不卷入感情,你能做到嗎?”

“做不到,”她自嘲地一笑,說,“我曾以為自己能做到,可是……你瞧,我和阿瑟·米勒就沒做到,我愛上他,并嫁給了他。”

這是典型的才子配佳人,遺憾的是,最后以離婚收場。不過,他們曾經擁有過幸福,這已經值了。

“在好萊塢……”

我剛提到好萊塢,就被她打斷,她說:

“好萊塢是這樣一個地方,它會為一個吻付1000 美元,而你的靈魂只值50 美分。”

又說:

“好萊塢讓女孩的品德比頭發造型還不值錢。”

哦,這就是好萊塢,造夢的地方。我認為她說得偏頗,但不想反駁。她自己比所有人都清楚,沒有好萊塢,就沒有瑪麗蓮·夢露。

我說我喜歡她的天生麗質,她不化妝時也很美。我看到過一張她穿著隨意、手捧書本的照片,美極了。

“真的嗎?”她說。

一轉身,她再次出現時,已是一身休閑裝:牛仔褲,白襯衣。“這樣嗎?”

“是的。”我說。

“我讀詩,留住美好時光。”她手中拿著一本伊麗莎白·畢曉普的詩集《北方·南方》,她說,“我不是賺錢機器,我只是想要讓自己更完美。”

我們在游泳池旁的椅子上坐下來,隨意地聊天,她時而開懷大笑。我并不是一個能逗人笑的人,我不明白她笑什么,是笑我的口音嗎?她說不是,接著又笑起來。

突然,她變得嚴肅起來,她說:“我極力尋找自己,但困難重重。”

“其他人,也一樣。”我說。

“多數人窮其一生也無法認識自己,但是我必須這樣做。”

我沒想到我們的聊天會延伸到哲學領域。她被塑造,被定義,被宣傳……但在內心,她還是清醒的,她明白符號之下有一個真實的人。

“對我而言,認識自己的最好方式,是尋找自己作為人的存在,證明自己是一位演員。”她說。

我佩服她的勇氣。

“我自私,沒有耐心,缺乏安全感,會做錯事,會發脾氣,有時還很難纏……”她說。

“我沒有追求你,你不用嚇我。”我說。

她哈哈大笑。

“你不是說我是你的夢中情人嗎?”她說,“看來言不由衷啊。”

我笑笑。

她說:

“你和他們一樣,根本不在意真實的我,相反的,你們只是愛上一個你們幻想出來的瑪麗蓮·夢露。”

她生氣了。她一生氣,后果很嚴重:她徹底消失了。

我茫然四顧,再也見不到夢露。

馬洛出現在我身旁,拍拍我的肩膀,說:

“夢總有結束的時候。”

這是南柯一夢嗎?