理論·方法·路徑:社會記憶視域下的《滇南本草》編纂研究?

楊林芬 都德標

(1.云南大學歷史與檔案學院 昆明 650091;2.云南省中醫醫院 昆明 650021)

0 引言

《滇南本草》是我國現存較早、較完整反映云南特點的本草古籍,成書于1436年,早于李時珍的《本草綱目》142年,是云南最早的藥物學著作,在我國醫學古籍中占據了特殊地位,雖然該書早期版本著述藥物排列未舉綱目,排序品類有一定的隨意性,但該書編纂思想、編纂特點,無不為后來的地方性本草編纂提供了典范。該書經歷代多次增補、傳抄,目前流傳的版本達15種以上,版本間既有社會記憶的歷時性傳承,也有共時性傳承,每個版本即每次編纂,對《滇南本草》這一記憶文本及相關資料的整合實現了對其所承載記憶的延續、傳承與再現。無論何版本,都是社會記憶的再現與重構,以此方式賡續中醫藥(民族醫藥)文化血脈。截至目前,學術界從醫學、藥學等角度,從學術特色、方藥運用特點、藥物辨性、醫案附方等方面,對《滇南本草》作了較為詳細的整理研究,并對《滇南本草》版本、著者、價值等作了梳理探討,但多集中于對《滇南本草》中藥物及其附方等方面的研究。將其作為社會記憶的歷史文本,對《滇南本草》編纂進行研究還有很大空間。筆者立足社會記憶視角,對《滇南本草》形成的背景、編纂發展和現實困境進行分析,提出基于數字人文的再編纂措施,賦予《滇南本草》新的時代意義,以期對其編纂質量提升、功能強化以及使其影響力從云南拓寬延伸至全國甚至國際視野有所裨益,也對其他類少數民族古籍文獻,如傣族貝葉經等的編纂工作有一定啟迪意義。

1 記憶緣起與固化:《滇南本草》編纂的背景

1.1 多元一體王朝國家治理下云南“國家化”進程加速

《滇南本草》著者蘭茂,字廷秀,楊林千戶所籍,生當明季初葉。經過元末明初的政治更迭,明朝進一步強化了元代已形成的控制力度,在云南采取“三江之外宜土不宜流,三江之內宜流不宜土”之策,進一步鞏固了中央王朝對云南的統治,同時,明王朝調軍入滇,移民實滇,推行規模空前的軍屯、民屯和商屯。作為昆明東北門戶的嵩明,地理位置極為重要,自然條件優越,是云南最早改土歸流的地區之一。[1]改土歸流作為一場由中央王朝主導的政治變革,把嵩明納入到中央王朝的直接管理之下,并由此導致該地區經濟、文化、認同、治理等各層面的巨大變化,尤其從國家化角度看,使國家主權與治權在嵩明統一,減少了社會爭奪,這為嵩明的經濟、文化發展營造了良好社會氛圍。[2]

1.2 漢民族與云南各民族交往交流交融加強

歷史上經過漢、唐、明三次較大的漢族移民入滇,屯田、軍屯等政策的實施,使古都洛陽及其附近文化發達之地者進入云南,隨之而來的是先進的生產工具和生產技術,促進當地經濟、文化發展,隨軍入滇的人中不乏通曉醫藥之學之人,甚至有人帶著醫藥之書入滇,駐屯后將醫藥文化傳承給下一代,此外,嵩明地處交通要道,是漢文化進入云南最早的地區之一,中醫藥學術思想體系較系統的傳入滇南地區,極大促進了云南醫藥發展;此外,據《明太祖實錄》等史料,可推測蘭茂之父可能是明洪武二十一年被征往云南,后編籍屯戍楊林千戶所的河南洛陽人。[3]受中原文化影響,《滇南本草》編纂中體現出把蘭氏自己和云南民族民間用藥的經驗上升到理論、又在中醫理論指導下辨證用藥、十分重視藥物藥性(如性味、歸經等)撰述的特點。

1.3 儒醫文化及明朝考試制度對蘭茂的影響

明代,官方尊崇儒學,倡導孝道,把懂得醫學知識、為人治病視為履行孝道的重要手段。許多知識分子,特別是絕意科舉或科舉失意者,不為良相,轉過頭來,留心醫藥之學,醫術高超,便為良醫。儒醫蘭茂原籍河南洛陽,受中原文化影響較深,幼年學習刻苦,曉通經史,具有深厚的文化底蘊。因明朝考試制度“文武官舍軍校匠余,不許外郡入試”,不能回本籍河南應試,蘭茂對仕途無望,以教書授業養家糊口,長期潛心于醫藥研究,后因母病,此志益堅,故“考其性味,辨地理之形,查脈絡之往來”,以畢生精力,廢寢忘食,歷時三十余年,終成《滇南本草》。

2 記憶再生產:《滇南本草》編纂發展

2.1 編纂主體由單一個體向多元主體轉變

《滇南本草》從傳抄最早的“范本”,即滇南范洪于明嘉靖三十五年(1556年)抄錄的《滇南本章圖說》,到1959年云南省衛生廳整理組的“整理本”,《滇南本草》的編纂主體呈現出由個人向集體轉化的特點。《滇南本草》歷代流傳版本多數為個人主導編纂,如傳抄最早的“范本”滇南范洪抄錄,光緒十三年的“務本”由管浚、管喧重訂校勘,交昆明務本堂刊刻等,其編纂主體較為單一,且以個人主導,直至中華人民共和國成立后,《滇南本草》出版的3種版本,才開始由集體整理出版,可以說新中國成立后3種版本的《滇南本草》,是集體智慧的產物,帶有更加鮮明的時代特征。

2.2 編纂體例和格式逐步規范化

從最初問世的“范本”到“整理本”,《滇南本草》的編纂歷經十余次變遷,編纂體例不斷與時俱進、走向科學規范,如傳抄最早的“范本”主要以“圖說”形式編纂,三卷齊備的“清初本”無圖,無序、跋,殘缺不全的“于本”“翰本”“琴本”“李本”以及清光緒十三年最完備的“務本”,都存在編纂內容未科學分類的特點,體現蘭茂邊實踐邊著作,直到整理本,各卷對每種藥物在保留不同歷史版本內容和格式的基礎上,每卷藥物的排列次序按照生物的進化趨勢排列。每卷除編錄一般藥物外,果品類、蔬菜類、菌類及動物類藥物分別編入第一卷、第二卷、第三卷中,使其具有比較明顯的歸類,且科學鑒定出藥物的科、屬、種,并加以拉丁學名、形態描述、生態環境、分布地區、藥用部位及附注等,對所述藥物附墨線圖。“整理本”的問世,大大推進了《滇南本草》的科學化,為《滇南本草》走出云南鋪平了道路。

2.3 編纂中的民族記憶建構與重構

編纂中,通過對文獻資料的挑選、考訂、校勘、編排和注釋等,將某一專題零散、分散的材料組織成有機一體的系統性材料,使斷裂記憶得到延續,破碎記憶得到整合,進而重塑了歷史記憶。[4]作為民族記憶的承載,《滇南本草》的形成基礎、形成過程中體現了漢族與少數民族交往交流交融、中醫與民族醫藥的融合。《滇南本草》記載的藥物來源于民族民間經驗的匯集、著者實踐的總結和醫藥典籍的繼承。[5]據《滇南本草》及有關文獻記述,蘭茂除經常在嵩明等地進行藥物調查,采集以及醫療活動外,還到過鳳慶、保山、元江、東川以及滇南、金沙江一帶少數民族聚居地區等,進行藥物實地考查,收集各族人民防病治病的經驗。據不完全統計,僅《滇南本草》務本堂刊本中明顯記載者就有十余條之多。如“白地骨”條下:“夷人治小兒生火,調麻油搽火即散。”又如“假蘇”條下:“夷人用此治跌打損傷,并敷毒瘡亦效……”。引文中的“夷人”不是專指一個地區或一種少數民族,而是對云南各種少數民族的泛稱。[6]書中收錄一半以上云南地方性民族藥和民間草藥。作為滇南地區特產藥品和少數民族醫藥經驗的“集大成者”,為我們研究民族醫藥提供了珍貴的資料。對其編纂、再編纂,是民族記憶的代際傳承,通過對其解讀與詮釋,從某種程度實現了民族記憶的再現與重構。

3 現實困境:《滇南本草》編纂中存在的問題

3.1 展現形式和內容單一

《滇南本草》從傳抄最早的“范本”,到1959年云南省衛生廳整理組的“整理本”,歷經十多個版本的變遷,內容上主要變化是收入藥物數量、品種及是否插圖,如:傳抄最早的“范本”收入藥物274種、有238種附水墨寫生圖,三卷齊備的“清初本”載藥物280種、無圖,最完備的“務本”收載藥物458種,云南省圖書館刊刻的《滇南本草》三卷本,也叫“叢本”,收藥物280種、無圖等。[7]但總體說來,編纂形式單一,基本上還只有些圖片和文字,且無多語種版本、多模態展現形式,也無白話文本,加之缺乏先進技術的利用,數字資源平臺單一,導致大眾的知曉度和利用率低,不利于《滇南本草》的充分保護和綜合利用。筆者在檢索時,只能通過登錄云南大學圖書館賬戶進入“大成故紙堆全文數據庫”檢索查閱“叢本”,通過登錄云南中醫藥大學古籍數字圖書館檢索查閱“務本”,檢索獲取電子資源困難,能夠查閱的版本較少。

3.2 館藏機構保護意識淡薄

近年來,隨著國家對古籍保護工作的日益重視,尤其自“中華古籍保護計劃”實施及國務院辦公廳印發《關于進一步加強古籍保護工作的意見》以來,各古籍收藏單位對古籍的保管設備和場所都進行了改造和升級,相關館藏單位也加強對古籍《滇南本草》的原生性和再生性保護,但總體情況不理想,圖書館普遍存在對古籍數字化及數據庫建設的人力、物力投入不足,筆者到云南中醫藥大學、云南民族大學、云南大學等高校圖書館調研中發現,所藏的珍貴古籍諸如《滇南本草》損壞較嚴重,數字化程度低,數字人文資源作為客體的損毀現象總體上仍然比較突出,不利于對《滇南本草》進行多模態編纂及開發利用。[8]

3.3 數字內容的深度挖掘和知識發現有限

筆者在中國基本古籍庫、大成故紙堆全文數據庫、云南中醫藥大學古籍數字圖書館等平臺進行檢索發現,目前讀者通過各類數據庫較易獲取的《滇南本草》版本為清光緒十三年(1887年)昆明務本堂刻本(也叫“務本”)、民國三年(1914年)云南省圖書館刊刻本(也叫“叢本”),且數字化形式均為原書掃描,格式為頁掃圖片形式。對于有15種版本之多的《滇南本草》,數字化及開放程度較低,不利于對《滇南本草》進行深度挖掘,從而影響其文化價值和經濟價值的提升。[9]

4 記憶重構:基于數字人文的《滇南本草》再編纂措施

4.1 基于文本挖掘技術的數據信息深層次分析

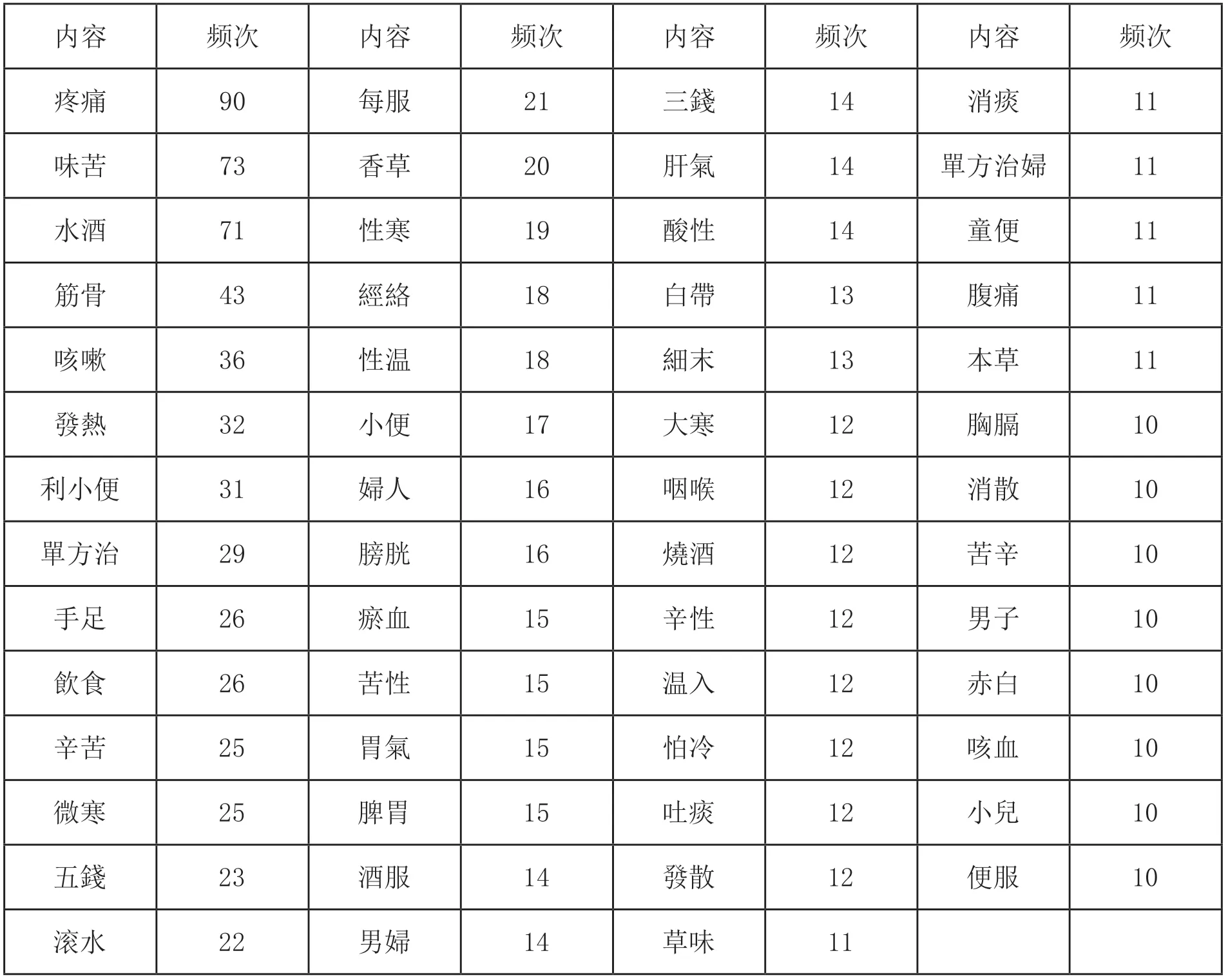

《滇南本草》系蘭茂融合總結整理云南及各少數民族民間用藥、防病、治病經驗的地方性本草書,其中不但有地方用藥經驗,還有地方疾病治療的單方、驗方、病案收錄,在收錄的517個附方及44則病案中囊括了中醫內外科以及婦兒、骨傷、五官等學科專科病證,采取文本挖掘技術與分析技術,對收錄的單驗方及所舉驗案所涉及病證進行梳理、推演、總結,一方面,可以進一步了解當時云南地區的常見病、多發病病種,通過方藥的記載,詮釋疾病的發病特點及用藥遣方的經驗和規律,從而反映明代云南地區人民特別是少數民族的健康狀況及醫療水平。另一方面,對其數據資源多維度分析,提升編纂成果知識含量,以不同樣態的檔案文獻編纂成果提供知識性服務,有針對性地推送“按需服務”的信息和記憶。[10]筆者以“叢本”為例,先用“OCR圖片文字識別”軟件將其轉化為擴展名為doc或txt的格式,并進行校對后,利用“微詞云”對《滇南本草》詞頻進行統計(見表),并通過 python 的 wordcloud模塊制作詞云圖進行可視化(見圖)。根據詞頻統計表,“疼痛”“味苦”“水酒”“筋骨”“咳嗽”“發熱”等詞出現頻次在30以上,根據詞云圖,詞頻越高的詞如“單方治七腫疝氣”“過山龍”“酒煎或泡酒”“防風”“杏葉”對應的字體越大,越突出顯示。可初步推斷咳嗽、發熱、筋骨疼痛、風濕、脾胃病等在當時為云南地區的常見病、多發病,另外,“水酒”“飲食”“酒服”“燒酒”等詞出現頻率也較高,也進一步應證了蘭茂在用藥中對酒的重視,以酒為諸多藥物的“引”“使”的用藥特點。

表:“叢本”《滇南本草》詞頻統計(詞頻次10以上)

圖:“叢本”《滇南本草》詞云圖

4.2 基于文本可視化等技術的編纂形式創新

目前,《滇南本草》編纂載體形式主要以印刷型文獻為主,既花費讀者大量的時間和精力汲取知識信息,又缺乏足夠的趣味性吸引讀者消費,這種傳統的載體形式已較難滿足讀者深層次研究需求。“數字敦煌”對古籍文獻資源的數字化開發提供了成功經驗和借鑒。《滇南本草》的編纂特色之一是圖文并茂,以“叢本”為例,全書共三卷,上卷分上下兩部:上為藥品圖注,載白云參、飛仙藤、雙位草、石葡萄、土余瓜等六十八種,種皆有圖,圖頗精致,并考注其性味,標舉其功用于圖之旁。因檔案編纂工作本身就是社會記憶再生產的過程,具有記憶喚醒、傳承及增值的功能。[11]通過新型手段轉換《滇南本草》編纂內容承載模式,如利用可視化與AR、VR 技術將圖像進行復原轉化為三維數字影像,將編纂內容從傳統平面向更生動的樣態轉化,打造生動直觀、敘事化的記憶空間,從內容再生產、形式再生產和意義再生產三個層面推進社會記憶再生產;[12]《滇南本草》不同的版本中深刻著時代烙印,使其擁有不同的價值取向。基于文本分析和大數據分析,對各版本間傳承發展、敘事流變進行分析,可揭示敘事流變的原因及其蘊含的多姿多彩的文化要素、文化場景和文化習俗,重構民族記憶,增強民族文化認同,促進民族醫藥傳承與發展。

4.3 基于數據分析技術的知識重組

《滇南本草》不僅是蘭茂一生醫學經驗所集,更是長期田野考察的成果,大量資料均來源于人民群眾、來源于實踐、來源于基層,是著者基于田野考察形成的歷史文本,一方面,通過知識關聯的數據分析,深入探索蘭茂在書寫、行動間流露的個人社會處境、情感、意圖,可以深入觀察并了解明代云南政治、經濟、文化之本相,發揮《滇南本草》作為基于田野考察的歷史文本研究明代云南歷史的重要史料的作用;另一方面,利用知識關聯組織法、聚類分析等技術,基于對《滇南本草》等云南特有地方性醫藥古籍文獻數據資源的挖掘、分析,構建具有云南地域文化特征、反映民族醫藥文化的大數據集合,以開放共享的敘事內核、多元廣泛的敘事主體、豐富多樣的敘事內容,共同構成有機聯系的民族醫藥文化大數據敘事生態,以不同民族醫藥文化間的關聯,映射各民族間交往交流交融的記憶空間。[13]

5 結語

《滇南本草》作為一部匯集地方藥物知識和少數民族用藥的草本專著,是現存唯一一部較為完善的區域性本草古籍,是我國現存已知最早、最為系統編輯整理的地方性本草專著,盡管蘭茂所著原稿毀于明末兵燹,但現今流傳的各版本是在蘭茂所著基礎上與時俱進抄補、重訂、整理之成果,是對蘭茂醫藥的一種傳承與發展。《滇南本草》重視收載地方性藥物和用藥經驗、注重醫藥結合等編寫特點以及“辨證論治”思想的運用,使其歷經近600年的歷史滄桑,仍褶褶生輝,光耀未來,不僅開創我國地方性本草系統編纂的先河、開云南植物學之先河、樹民族民間醫藥應用結合之典范,更是研究民族醫藥、了解云南人民健康狀況的重要史料。

《滇南本草》是著者蘭茂在結合云南本地各少數民族特點總結出來的智慧結晶,是云南各民族記憶的重要承載,其根植于云南各民族的文化土壤中,長期以來為各民族繁衍生息作出了重要貢獻,至今仍在推進中醫事業發展、保障人民健康中發揮不可估量的作用,應積極利用數字人文技術,通過文本挖掘技術與分析技術,第一,對其收錄的單驗方及所舉驗案所涉及病證進行梳理、推演、總結,詮釋疾病的發病特點及用藥遣方的經驗和規律,服務百姓健康,助推中醫藥(民族醫藥)發展;第二,深入探索蘭茂在書寫、行動間流露的個人社會處境、情感、意圖,深入觀察并了解明代云南政治、經濟、文化之本相;第三,對各版本間傳承發展、敘事流變進行分析,揭示敘事流變的原因及其蘊含的多姿多彩的文化要素、文化場景和文化習俗,增強民族文化認同,重構社會記憶;第四,創新編纂形式,將停留于文本加工的編纂提升到蘊藏知識的深層次開發,強化社會功能、文化功能,實現《滇南本草》這一歷史文本的敘事轉向,拓展敘事空間,賡續中醫藥和民族醫藥文化血脈。因筆者目前掌握的技術和資源有限,本研究中,僅基于“微詞云”、python等軟件對《滇南本草》詞頻統計、詞云圖進行簡單分析與展現,以上措施及展望還有待今后作進一步研究與展演。