周迅:熱切地擁抱世界

徐文瀚

電子音樂來得恰到好處。

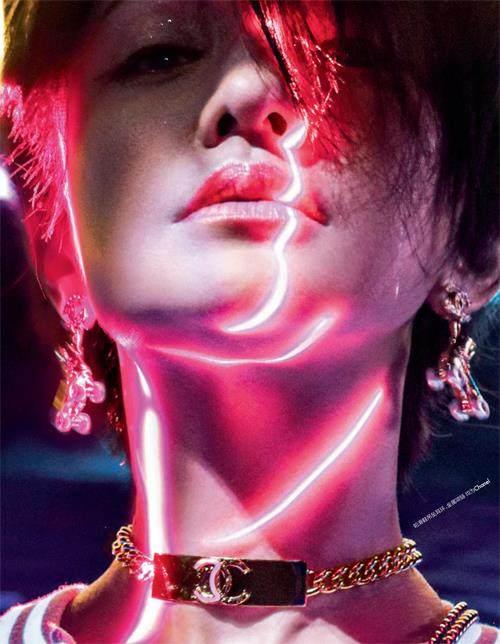

周迅穿過霓虹燈的隧道,時而回頭往后望,迪斯科樂池里的背影瀟灑、不羈、自顧自的,看上去似乎什么都好奇,又像是什么都不在乎。

彩色亮片讓她眼神璀璨而迷離,有一種別樣的味道,既天真又復雜。兩種截然相反的氣質,在周迅身上混合著,卻一點不突兀,好像她就該如此。

天真與復雜

“天真”是她常常被提及的標簽。

這種印象,很大程度上來自影視作品。30多年創作生涯,周迅留下過許多令人印象深刻的女性角色:《大明宮詞》里因為摘掉面具一眼誤終生的太平,《紅高粱》里熟透的九兒,夢見自己會飛的《戀愛中的寶貝》,《畫皮》里問出“有過心跳嗎? 聞過花香嗎?”的狐妖小唯等等。她們橫跨千年時空,三教九流,各有各的面貌,但透過周迅的演繹,觀眾可以感受到共同的精神內核:一種被困于生活,仍不吝于完全燃燒自己的不留余地,一種少年的天真。

有人不理解,為何周迅能長久地保有這種天真。答案也簡單,“因為忙,從十幾歲出道我就是一個劇組接著一個劇組,一個故事接著一個故事,沒有時間出來過。”相當長的一段時間里,她過得像個集訓的運動員,封閉、專注、反復做一件事情。生活是跳躍的,被這些戲切碎,也被它們填滿。“看上去我比別人經歷都多,但其實,局限在一個非常窄的空間,可以說與世隔絕。好處是,成長過程中沒有受到太多的傷害,也沒有受到壓抑,一直被保護得非常好,所以,我從性格上來說,跟二十幾歲是一模一樣的。”

事情在這幾年慢慢發生了改變。

首先,是拍戲的節奏慢了。她有了更多時間,實實在在地去體驗,去玩、去運動、去觀察、去思考、去做筆記。這些攝影棚外的時間,是她虧欠了過去,想還給自己的。“我后悔的一件事,就是小時候接戲太密,沒留時間養成我自己,到了現在這個年紀,才開始慢慢觸碰真實的世界,開始尋找心里真正喜歡的東西。”

探索的過程,熟悉又陌生。從前,周迅在劇本和角色里挖掘,現在那一根敏銳的探針伸向日常的邊邊角角,感知世界的復雜。

“我每天看新聞,社會新聞,無論天氣科技男的女的好的壞的,有興趣就點開,我真的什么都看。就我本人好奇心還挺重的,在這個過程中,常常會迸出一些粗淺的、喜歡什么、想去做點什么的念頭。”周迅是感性的人,現實中的很多小事都會讓她激動不已,天光將暗時音樂節草地上擁擠的人流,鄉村兒童渴望的眼光,都能讓她感受到一種真實的存在。舒展或者扭曲的生命,匆匆地在眼前浮動,她喜歡去了解他們的故事,那是真實世界最引人入勝的部分。“這些東西,需要花時間去打開,你得往下走,才知道下一步有什么。”

我們聊起今年6月上海國際電影節上獲獎的《梅的白天和黑夜》,一部70多歲阿姨獨居在上海的生活紀錄片,周迅擔任監制。題材和人物,和周迅的生活圈子本無交集,但她就是覺得有意思,推著這部紀錄片到觀眾面前。《梅的白天和黑夜》很忠實地記錄玉梅阿姨的生存細節,住在幾百個塑料袋收納雜物的小房間里,水龍頭出水要靠壓力杠桿,生活算不上浪漫,但玉梅活得不亦樂乎,相親、吐槽、打麻將,出門前對著鏡子涂上口紅。

“這都不是故事,就是生活。光是表層那些東西,她和周圍其他老人談論婚姻那種現實的口吻,已經揭示出非常豐富的信息,一個城市老年人生存的狀態。玉梅有她充滿生機的一面,也有讓人難過的部分,能調動觀眾的生命體驗去理解和感受。二三十歲的年輕人,比較少會去看這些東西,但它存在著,就像我們每個人都有父母,值得我們去關注。”

爭取與偶遇

變化的另一重,指向內心。周迅這些年常會思考,自己真正想要的是什么,要去做什么。“不只是我,演員到了這個階段都會有這個問題。”周迅說,走到現在這步,她渴求的東西,不是單純憑努力或爭取就能得到的,更多時候靠緣分。

“《不完美受害人》的出現,算是一個天降緣分,從看到這個故事到準備開拍非常快,也就半年之內的事。”看到劇本的時候,周迅就想,這個故事應該得到重視。它聚焦中國電視劇里非常少見的主題。如果說有一種作品需要我們生活在其中,在煎熬的時候發出來的聲音,這部就是。

“希望通過這部劇,能讓觀眾去了解性騷擾,這個東西非常灰色,到底是哪個范圍算是哪個不是,遇到的人會覺得很難分辨。所以我認為《不完美受害人》是一個很好的呈現,包括關于這方面的情感,還有法律知識。兩位編劇在寫劇本的過程中,正好那時頒布的《民法典》里有關于這部分的條文,借助這個作品的傳播,你會知道遇到性騷擾,有了一個法律,你可以依靠,你可以去找到一個保護自己的方式。”

《不完美受害人》劇中幾位女性角色,包括周迅出演的女律師林闞、 剛畢業入職的新人趙尋,都遭遇過不同程度的性騷擾。隨著趙尋起訴上司性騷擾的案情推進,這些女性的經歷,也被一層層剝開給觀眾看。或許因為編劇和導演團隊都是女性,《不完美受害人》沒有站在道德高點去俯瞰,而是著眼于日常,真實呈現了女性因為羞怯、為了息事寧人、為了職業發展道路,沒有說出來的部分。作為性騷擾事件中的弱勢群體,女性需要這種細膩的表達,還有平等的關懷。而這些東西,是所有的新聞和所有法律條文代替不了的,在還原事件感性層面上,文藝作品永遠無法被取代。

“這部劇播完之后,還有人在討論林闞的結局:她為什么寧可舍棄自己的律師執業本,也要去幫助趙尋?我想這和她的經歷有關,她小時候也曾經和趙尋有相似的經歷,為了達到自己想要的事業途徑,林闞接受了吳教授的幫助。這件事情,在林闞心里面留下了一個小小的黑洞,總是無法愈合。遇到趙尋,這個黑洞被完全扒開,林闞必須去面對這件事,這是唯一讓她不后悔和不愧疚的方法,也就是她的結局。每個人從林闞的經歷中讀到的東西不一樣,結局放棄或者不放棄,沒有對錯可言。你會因為趙尋的遭遇,問詢自己內心,就已經有善意在了。哪怕選擇不放棄執業證書,也是好的,是一種充滿希望的能量。”

病痛與樂觀

有些好戲,像《不完美受害人》,不打招呼突然降臨。另一些,會反復出現在周迅的生命中提醒她,在新聞里看到,在綜藝里遇到,最后歷經時間孕育成作品。

2019年,阿雅的節目《奇遇人生》邀請周迅去日本,拜訪一位患上阿爾茲海默癥的老人幸貞先生。“這個病來的時候,你所有的記憶都沒了。我們跟好朋友,跟父母,跟喜歡的人,去很多地方或者是吃很有意思的東西,大家在一塊,不就是為了留下美好的回憶嗎?等年紀大了,坐在那兒的時候,可以聊起來,非常美好。生了這種病,他連回憶都沒了,這是件多么讓人難過的事啊。”抱有對阿爾茲海默癥這樣的認知,周迅和阿雅走進愛知縣的群山中。幸貞先生一家人住在日本傳統的和屋,白色的屏風,棕色蒲團,打開門就能看到外頭草木蒼翠,野花在鄉間肆無忌憚地開著。妻子道子女士每天都會整理庭院,將房子打掃得纖塵不染,就像先生沒生病的時候那樣。

周迅問道子:“把和家人在一起的記憶都遺忘了,不是一件很悲傷的事情嗎?”

道子的回答充滿智慧:“沒關系,我們記得就好。”

因為年輕時愛唱歌,幸貞先生現在也喜歡吹口琴,道子女士小聲地在一旁輕輕跟著哼,幸貞先生吹到中途停下來,突然大聲唱起歌來,唱著唱著又停下,中氣十足地道謝。無論他行動如何怪異,家里人始終用溫柔的目光看待他。幸貞先生也害怕死亡,道子溫柔開解,好好享受人生就行了,畢竟孩子們都長大了,他們只需要去享受,享受到就是賺到,去擔心去痛苦也沒有什么意思。

這些畫面,這些對話,像是一記重錘,暴擊性的,狠狠敲在周迅心頭。時至今日,她回憶起來,依然情緒激動,眼淚不由自主涌出。

“這就是我做阿爾茲海默題材的初心。當你生命中碰到這樣的事,家人也好自己也好,多少會經歷痛苦,要怎么辦?《奇遇人生》里,這一家人反而是因為爸爸得了病,家庭的凝聚力更強,然后表達愛的方式也更直接和簡單。所有人就會不自主地為對方考慮,對方需要什么,就立刻去做。你明白我意思嗎?很純粹,好像生活里很多其他事情,都可以被忽略。”

每個人都會面對生老病死,四季輪回,花開花謝,但死亡和遺忘真正降臨到自己身上時,不是每個人都能像道子一家人那樣從容。

周迅回來之后,開始為這個靈感成為作品奔走,她找了《奪冠》《 親愛的》的編劇張冀,導演文晏,打磨劇本。三年多時間里,遇到了多少困難,周迅只用一句“電影都這樣”輕輕帶過,她只希望能早一點讓觀眾看到這部作品,將自己感受過的能量具象化,“很快我就要去成都開機,包括我,包括導演,都對這部電影充滿了感情。”

總是要把時間拉到一定的跨度,變化才能被看到。

周迅開玩笑似的把自己這一段的變化過程總結為“思維挪動”,緩慢,混沌,但確定地發生。

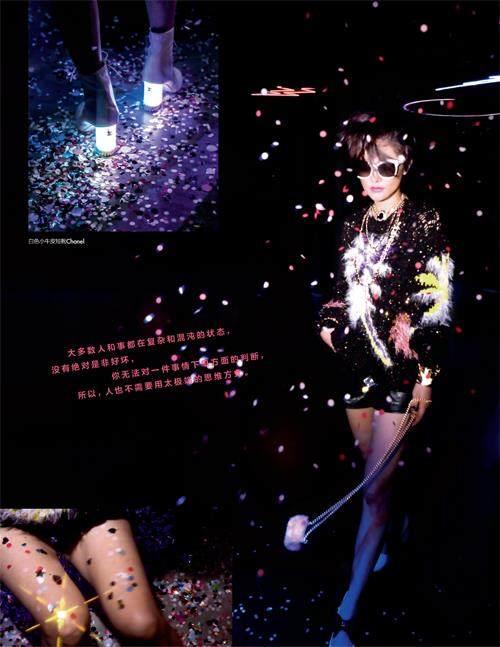

“還蠻有趣的。我這個人,以前是非常絕對的,演戲的方式非常主觀,下了判斷之后就沖,不會去聽其他什么東西。現在,我的思維方式慢慢在改,因為大多數人和事都在復雜和混沌的狀態,沒有絕對是非好壞,你無法對一件事情下單方面的判斷,所以,人也不需要用太極端的思維方式。現在我會比較包容,全面性地去學習和了解一件事。”

世界本身,就是一個巨大的謎面。如果運氣好,可能很快找到謎底;也可能走入一個復雜難解的謎題,長時間地迷失其中。她愿意花多點時間,把謎題想清楚了再往下走,“首先你要找到一個好的能量來源,有了這個東西,往下走的方向才清楚”。

如果暫時沒有答案,那也不要緊,可以一邊尋找,一邊享受屬于自己的時間。周迅挺享受最近幾年松弛的日子,能令她快樂的事情往往不需要花錢,山水日常,紅塵九曲、與童年摯友的聚會、父母笑語晏晏,還有衢州老家……早上醒來,聞到家里媽媽燒菜的味道傳來,她說,這就很好。