漫游古詩詞,觀古人計時

劉梅芳

今日計時方法十分巧便,手表、手機隨身攜帶即可。雖然鐘表的指針依然在十二個數字間不斷循環,但時間似乎已變成了生活的刻度,儼然缺失了舊時的溫度。

漫游古詩詞,我們能夠鮮明地感受到別有一番風味的時光掠影。“一刻鐘” “一盞茶”“一炷香”——這些我們常在古裝劇中聽到的詞語,都是對時間的一種表達。那么古人又是如何計時的呢?我們來看中國古代最常見的兩種計時法。

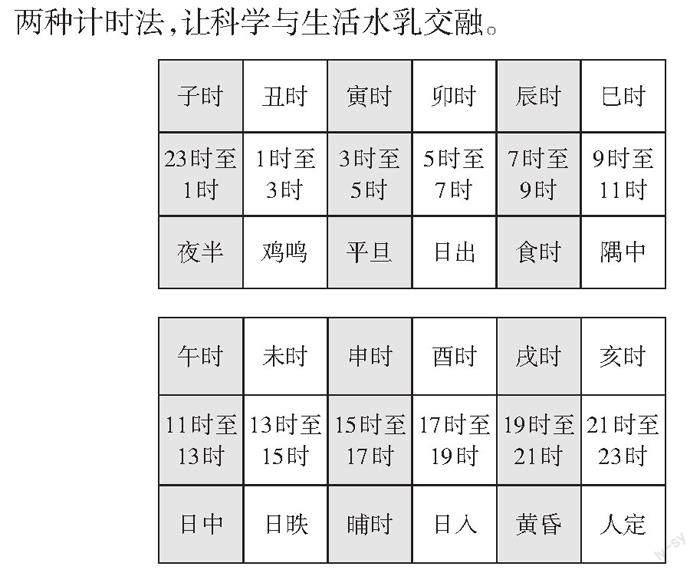

1.干支計時法: 古人把一個晝夜分為十二時辰,用十二地支名加上“時”字表示。即子時、丑時、寅時、卯時、辰時、巳時、午時、未時、申時、酉時、戌時、亥時。每一時辰相當于今天的兩個小時。

2.天色計時法:各時段的名稱是夜半、雞鳴、平旦、日出、食時、隅中、日中、日昳、晡時、日入、黃昏、人定。天色計時法與干支計時法一一對應。

兩種計時法,讓科學與生活水乳交融。

此外,還有更點計時法,主要用于夜間,將一夜分為五個時辰,“五更”便由此而來。再就是漏刻計時法,在宮廷劇中較常見,“漏”是盛水計時器具,一般為銅制,把一晝夜分為一百份,每份即為一刻。但此法早已不用,所以課文中出現的“漏刻”時間詞語已非本意。

古人計時與今人計時,其宗旨是相同的,依時而定諸事的行程,為的是生活的巧便。盡管亙古不變的“日出而作,日入而息”生活狀態依然在沿襲,但今人多取其功能性。

今讀古人詩,從詩中觀時,俯拾即是舊時的余韻。回到唐朝,讀張繼的《楓橋夜泊》,“姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”。杳然的鐘聲,清寂的夜晚,幽曠的山寺,“夜半”給予詩歌一種豐富的意境,更給予讀者遼闊的想象。從“夜半”可以推斷出詩人深夜所聞乃是寺中子時的報鐘聲,唐朝子夜鐘又稱為“無常鐘”或“分夜鐘”。夜半時分,夜泊楓橋聞鐘聲,把古代車馬徐徐、山水遙遙的境界凸顯了出來,讓人感受了曠古悠然的意味。古代詩詞以時入境,時間就不僅僅是生活的刻度,還帶上了詩人溫暖的情懷。

古人巧借天色入詩,融合了濃濃的生活氣息,賦予了詩歌美的意境。“雞既鳴矣,朝既盈矣。匪雞則鳴,蒼蠅之聲。東方明矣,朝既昌矣。匪東方則明,月出之光。”《詩經》中不乏這樣的描寫,讀詩的同時境由景出。一處僻靜小院里,雞鳴陣陣,黎明之前的清芬時光,當家的主婦在黎明時刻窸窣起身,開始盥手調羹,準備一家的吃食。黎明在天色計時法中又叫作“平旦”。一日之計在于晨,“平旦”在古代是個重要的時刻,我們可以從下面的詩句中窺見一二。“君昧爽而櫛冠,平旦而聽朝”(劉向《新序·雜事四》),“雞鳴洛城里,禁門平旦開”(鮑照《代放歌行》),“平旦起視事,亭午臥掩關”(白居易《郡亭》)。古人喜早起,“平旦”便早朝。我們趕早班車的上班族,每日也是平旦時刻候在冷風中,等待公交的到來。但我們在等待中常常會錯過“平旦”時刻的思考,如今穿越時光,我們漫游詩詞能夠捕捉到一絲貫古通今的生活旨趣。

古人以時入境,真誠地記錄著生活,思考著生活。顏真卿在詩中對學子就有懇切的勸勉:“三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。”這里的“五更”對應的便是“平旦”。顯而易見,古代讀書人為一朝科舉成名,一天睡覺不過兩個時辰,相當于現在的四個小時。這與當下給中小學生明文規定的八個小時睡眠時間是不是相去甚遠呢?

依天色入時,本是源自生活,但對于詩人來說也是有選擇的。目及唐宋,發現古人詩詞巧借天色入詩的,多是“夜半”“雞鳴”“日出”“日入”“黃昏”“人定”這幾個時辰。顯而易見,“把酒話桑麻”的孟山人,在酒足飯飽之時,斷不會以“食時”入詩的。盡管關于食時的詩歌不少,比如著名的東坡居士在貶謫期間就留下了膾炙人口的美食佳句:“秦烹惟羊羹,隴饌有熊臘。”“黃州好豬肉,價賤如泥土。貴者不肯吃,貧者不解煮。早晨起來打兩碗,飽得自家君莫管。”“食時”作為用餐時間,在古人詩中被淡化,唯有美食得以流傳。再如“日中”就沒有“日出”在詩中受“歡迎”。白居易在觀刈麥時正值“日中”,但“足蒸暑土氣,背灼炎天光”寫盡了農民的悲苦。所以,對于詩人來說,能夠入得了詩的時辰也需是“良時”。

何為“良時”呢?當然是能賦予詩人遐思的了。以“日出”為例,不勝枚舉。“日出柴門尚懶開,綠陰多處且徘徊。”詩人裘萬頃日出時分打開柴門,所見滿目綠蔭蔥蘢槐花滿地,景象多么怡人!“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。”白居易離開杭州后,猶記西湖的美麗風光,而“日出”二字更顯明媚。南宋楊萬里寫得就更直白了:“一面紅金大圓鏡,盡銷云霧照乾坤。”在《日出》一詩中,他將日出之時光芒萬丈的景象比作“紅金大圓鏡”,是不是很形象逼真呢?虞世南的詩歌就比較夸張了,臨早朝抬頭所見“日暉青瑣殿,霞生結綺樓”,比登泰山看的日出還要壯觀幾分。

“日出”一詞既出,便有光芒萬丈之感,也正是這種直接的感觀,使其被詩人融入詩歌,成為一種蓬勃而有生機的象征,亦被古往今來的文人墨客納作文學創作的對象,來表達生命的新生與發展。

與“日出”相對的是“黃昏”。《孔雀東南飛》中“奄奄黃昏后,寂寂人定初”,告知了我們悲劇發生的時間,為黃昏之后人定之初。是否屬實呢?歷史久遠,不得而知。若說作者是巧借“黃昏”來烘托詩境,也不無道理。正所謂“日暮客愁新”,這在古詩詞中十分常見。“紗窗日落漸黃昏,金屋無人見淚痕。”(劉方平《春怨》)“驛外斷橋邊,寂寞開無主。已是黃昏獨自愁,更著風和雨。”(陸游《卜算子·詠梅》)更有李清照的《聲聲慢》:“梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。這次第,怎一個愁字了得!”寫盡易安居士心中的孤獨凄涼。擷取幾首我們耳熟能詳的詩詞來,便能見到,在古詩詞中,“黃昏”一詞巧借暮靄沉沉、朦朧縹緲的意境之美,離人思婦恰是此時觸幽幽之景、生淡淡愁情。

黃昏時日光黯淡,喧囂漸漸歸于沉靜,人多由外在的感觀進入內心的生發,而這種生發應和一時一地之境,便誕生了多種詩歌題材——游子借以思歸,思婦借以傷懷,士子借以憂國,遲暮者借以嘆老。“日出”“黃昏”等時辰成了詩人筆下的寵兒,原因正在此。在古典詩詞中,時間意象也在不斷生成、發展。

在古典詩歌里,關于時間意象的表達,除了有對生活的記錄之外,更高層次的是將時間之永恒與人生之有限進行對比。這主要源于詩人們仰觀宇宙時的哲理性思考,最早可以追溯到屈原的作品。屈原在《離騷》中不止一次寫時光易逝事業難成:“日月忽其不淹兮,春與秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之遲暮。”“老冉冉其將至兮,恐修名之不立。”“吾令羲和弭節兮,望崦嵫而勿迫。路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”在這些詩句中,詩人明白地表露出時間的緊迫感和人生的飄忽感。詩人詠嘆時光時,已然不再用一般的時間意象去記錄生活,而是從生活中見微知著,有了物質層面到精神高度的升華。

《古詩十九首》反復地詠嘆時間永恒與人生短暫之間的反差:“人生天地間,忽如遠行客。”“人生寄一世,奄忽若飆塵。”“白露沾野草,時節忽復易。”“人生非金石,豈能長壽考?”“四時更變化,歲暮一何速!”“浩浩陰陽移,年命如朝露。”這種生命的詠嘆調在曹操的《短歌行》中也有:“對酒當歌,人生幾何!譬如朝露,去日苦多。”開頭兩句道出了時代的蒼涼,這是一種普遍的悲哀。

詩仙李白在《將進酒》中高歌:“君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回。君不見,高堂明鏡悲白發,朝如青絲暮成雪。”心中對人生短暫和宇宙無窮的悲嘆,如黃河之水,一瀉千里,勢不可擋,使得高堂明鏡之下青春難駐的人,一聲悲嘆。對比之下,人顯得十分渺小了。時間的流逝在自然景物上留下的痕跡相對來說并不顯著,若干年過去了,樹木衰而復榮,山川面目依舊,但人與事卻發生了不可逆轉的變化,詩人們由此產生的感慨化為詩里沉痛的嘆息。對于詩歌中的時間意象,從不可觸摸轉入了真實可感,意象進入了化虛為實的建構,意味也深沉了許多。

又如,李煜在生命悲嘆中長呼:“春花秋月何時了?往事知多少。”詞人以美景春花秋月入詞,來悲嘆江山已失,朱顏已改。“小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中”,被囚禁非不知年月,但作者以“小樓東風”“故國明月”來哀悼時光匆匆,將不可觸摸的時光進行了實景架構,更多了一份悲情。劉希夷的《代悲白頭翁》:“今年花落顏色改,明年花開復誰在?已見松柏摧為薪,更聞桑田變成海。古人無復洛城東,今人還對落花風。年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。”草木枯了還有再榮的時候,而人的生命卻沒有第二次。張若虛的《春江花月夜》:“江畔何人初見月?江月何年初照人?人生代代無窮已,江月年年望相似。不知江月待何人,但見長江送流水。”一面是不變的江月,一面是變化的人事,對比之下,詩人感到莫大的悲哀。深沉的意味源于詩人對于人生哲理性的思考,也賦予了詩歌意象理解上的難度。

古人依據天色計時,是為生活之巧便。而時光久經沉淀,“天色”幾番輪回,被釀作了生活的底色。浸染過詩詞的“天色”,融入了詩人的喜怒哀樂,故而今天的我們讀之感同身受,哪怕歷史已越過千年。

(作者單位:安徽省廬江中學)