基于時空概率的公路崩塌災害危險性評價

張宏蓉,杜 娟,鄭紅衛,劉 悅

(1.湖北省地質環境總站,湖北 武漢 430034;2.資源與生態環境地質湖北省重點實驗室,湖北武漢 430034;3.中國地質大學(武漢)環境學院,湖北 武漢 430078;4.中煤科工集團武漢設計研究院有限公司,湖北 武漢 430064;5.中國地質大學(武漢)教育部長江三峽

地質災害研究中心,湖北 武漢 430074)

公路沿線的崩塌災害因其突發性強、運動速度快、沖擊力大等特點,成為影響山區公路和過往車輛及人員的主要地質災害風險源,災害后果極其嚴重。

國外針對崩塌災害的危險性評價研究起步較早,在崩塌災害失穩概率計算、運動軌跡分析、空間易發性評價、災害作用強度分析等方面開展了大量的研究。如:Pierson[1]考慮地形地貌、地質概況、崩塌規模及巖塊尺寸等因素建立了最簡單的崩塌災害發生地點預測評價模型(RHRS);Crosta等[2]利用空間分布方法研究了崩塌滾石到達的概率,為崩塌危險性評估和分區奠立了良好的基礎;Jaboyedoff 等[3]從落石動能、崩落頻率和危巖破碎程度三個方面對崩塌災害危險性進行了評價。國內學者針對崩塌災害的研究主要集中在崩塌災害形成機理以及崩塌災害易發性評價和崩塌災害危險性空間預測等方面。如:陳洪凱等[4]通過討論崩塌的孕災條件及破壞模式,揭示了各類崩塌災害的動力機制和形成過程;胡厚田等[5]對崩塌落石的速度、崩落距離和運動軌跡進行了計算,并利用信息量統計模型對崩塌區段進行了宏觀預測;蘇天明等[6]以我國山區公路沿線巖質邊坡崩塌為研究對象,依據歷史崩塌、氣候、地形、公路、地質和防護措施加權乘子6項指標對山區公路沿線巖質邊坡崩塌災害危險性進行了定性和定量分析,并提出了公路邊坡崩塌地質災害危險性分級標準及分級系統(RFRS);劉曉然等[7]選取受汶川地震影響的公路崩塌點,運用可變模糊集理論對地震崩塌點危險性進行了評價,并驗證了其方法的適用性。此外,模糊綜合評判法[8]、層次分析法[9-10]、灰色關聯度法[11]和地理信息系統(GIS)[12-13]等技術方法也在公路崩塌災害的危險性評價中得到了廣泛應用。

公路沿線崩塌災害的發育除受地質地貌條件、水文地質條件和氣候因素的影響外,還受到人類工程活動的嚴重干擾。以往的公路崩塌災害危險性評價主要在原始地形條件下展開,未考慮公路開挖等工程建設活動對地形地貌的改造作用。此外,除空間分布概率外,崩塌災害危險性評價還應進一步考慮崩塌災害發生的時間概率以及崩塌災害作用強度(包括崩塌災害體規模概率和對承災對象的到達概率)。318國道湖北謀道-重慶龍駒段地形切割強烈,修筑公路開挖形成了大量的高陡巖質邊坡,極易發生崩塌地質災害。近年來,西部經濟高速發展,318國道交通量陡增,隨著公路沿線城鎮工程建設的大量開展,區內地質環境不斷惡化,危巖引起的崩塌災害已成為危害該區交通安全的重大隱患。因此,開展該地區公路沿線崩塌災害的危險性評價研究具有重大的理論和現實意義。為此,本文以318國道湖北謀道-重慶龍駒段為研究區,針對中等比例尺重點區段的評價尺度,考慮工程活動對研究區地形地貌的改造作用,采用統計分析的方法獲得研究區公路崩塌災害易發性分區,并綜合考慮崩塌災害規模超越概率和對承災體的到達概率,建立公路崩塌災害危險性定量評價體系,得到不同重現期下研究區公路崩塌災害的危險性空間分布。該研究方法在考慮地形變化對公路崩塌災害易發性的修正和崩塌災害危險性評價模型方面具有一定創新,評價結果可為該區段崩塌災害的治理規劃與風險管控提供科學依據。

1 研究區崩塌災害成因機制

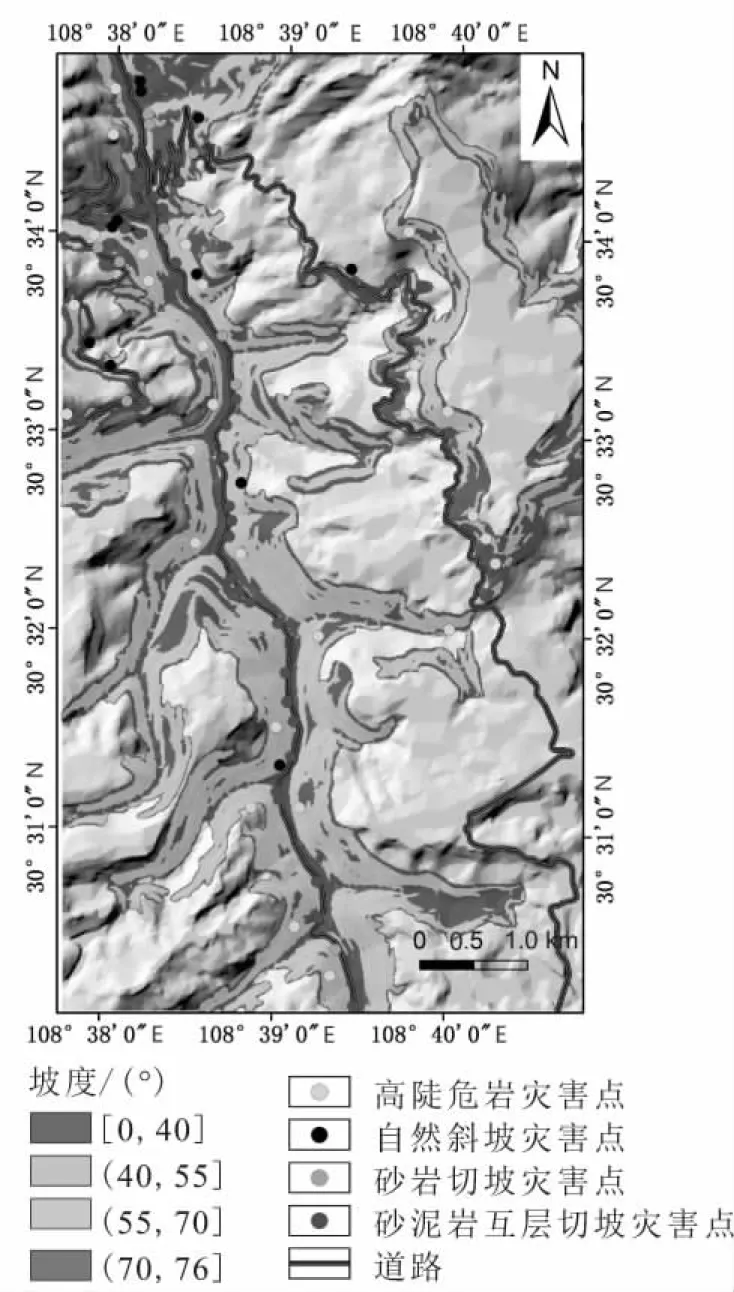

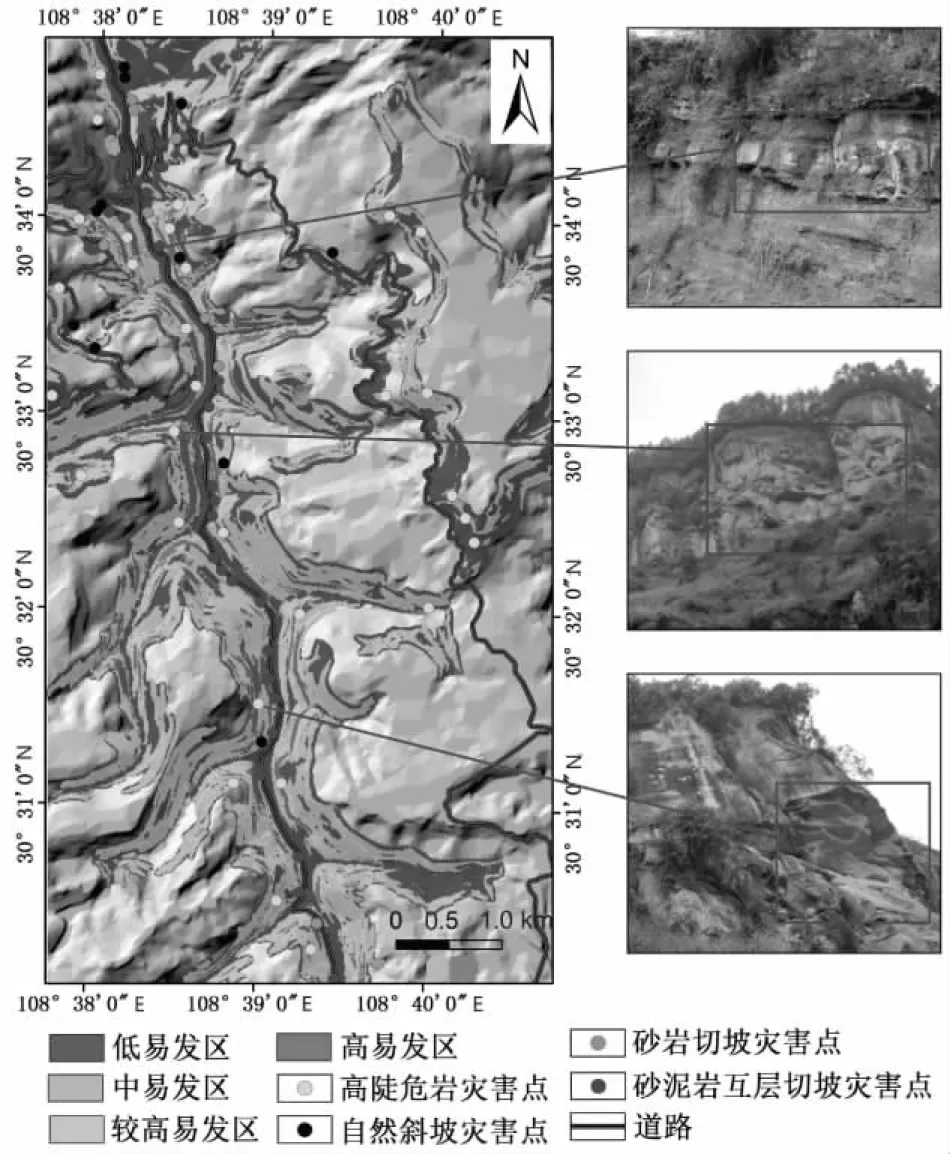

研究區位于湖北省利川市謀道鎮至重慶市龍駒鎮的318國道沿線,總面積約為44 km2。區內主要為中低山峽谷地貌,地形切割強烈,局部地形坡度較大,崩塌災害集中發育。區內主要地質構造為馬頭場向斜,該向斜北西翼窄陡、南東翼寬緩,呈屜形,研究區大部分地區位于向斜東南翼,地層產狀近水平。區內紅層碎屑巖組分布廣泛,主要出露地層為侏羅系中統上沙溪廟組(J2s)、下沙溪廟組(J2xs),其特征是較軟弱的泥巖、粉砂質泥巖極易風化,而較堅硬的長石巖屑砂巖、石英砂巖的抗風化能力較強,垂向上軟硬相間,巖體差異性風化作用十分明顯,巖層傾向為110°~186°,傾角較平緩,一般在4°~20°。通過現場調查,現已查明區內崩塌災害隱患點共計90處,空間上主要位于龍駒河河谷兩岸、G318國道及Y068鄉道沿線,見圖1。

圖1 研究區道路沿線崩塌災害隱患點及易發性評價 范圍分布圖Fig.1 Distribution map of rockfall points potential and susceptibility evaluation range in the study area

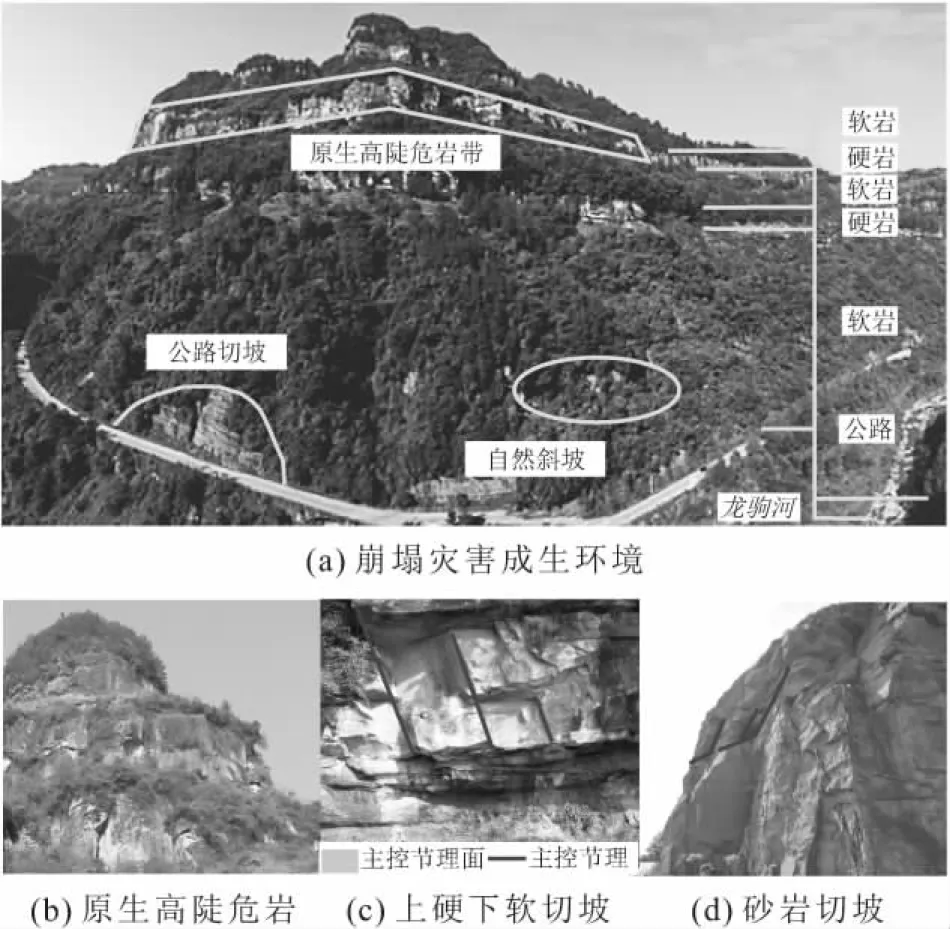

研究區公路崩塌災害成生環境分為原生高陡危巖帶、自然斜坡和公路切坡[圖2(a)]。其中:原生高陡危巖出露在研究區河谷兩岸的巖質陡壁處,空間上呈帶狀分布,主要為厚層至巨厚層砂巖,其發育有與坡面走向近平行和垂直的節理,且延伸性較好,形成墜落式危巖體[圖2(b)];自然斜坡以崩滑災害為主,危巖體發育較少;公路切坡為部分路段路基附近巖體遭到爆破開挖而形成的坡度較陡的開挖面,在上部砂巖下部泥巖的典型“上硬下軟”結構的切坡中,由于下部軟巖強風化“凹腔”的存在,形成與坡面走向近垂直的陡傾控制性節理,墜落式和傾倒拉裂式危巖體發育[圖2(c)],而在節理密集分布的砂巖切坡中,受層面和與坡面走向近平行的后緣節理面控制,剪切滑移式危巖體發育[圖2(d)]。因此,巖性組合、地形坡度、坡體結構及節理發育密度是影響危巖體成生的主要控制要素。此外,研究區由于受公路切坡等工程活動的強烈影響,且夏季暴雨集中,因此道路切坡和降雨入滲是崩塌災害的主要誘發因素。

圖2 研究區道路沿線典型崩塌災害Fig.2 Typical rockfalls in the study area

2 研究區公路崩塌災害易發性評價

2.1 原始地形條件下公路崩塌災害易發性評價

本文采用單因素信息量模型[14-16]對原始地形條件下研究區公路崩塌災害的易發性進行評價。單因素信息量計算模型如下:

(1)

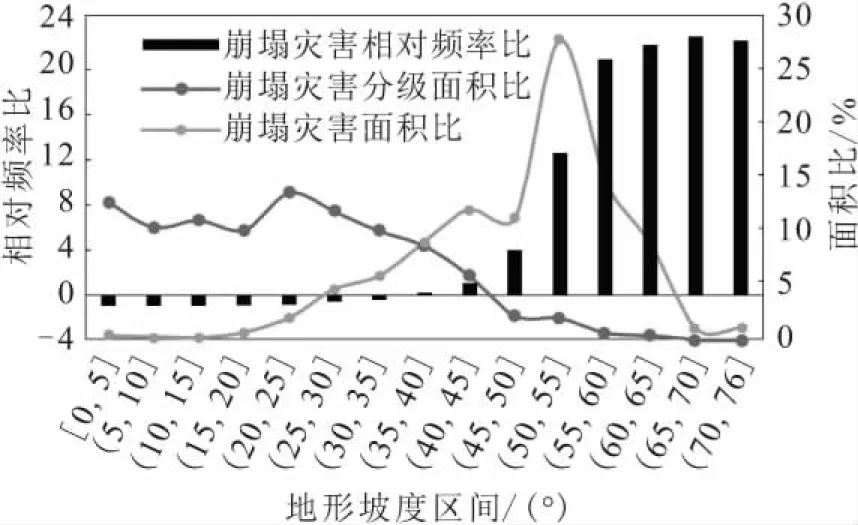

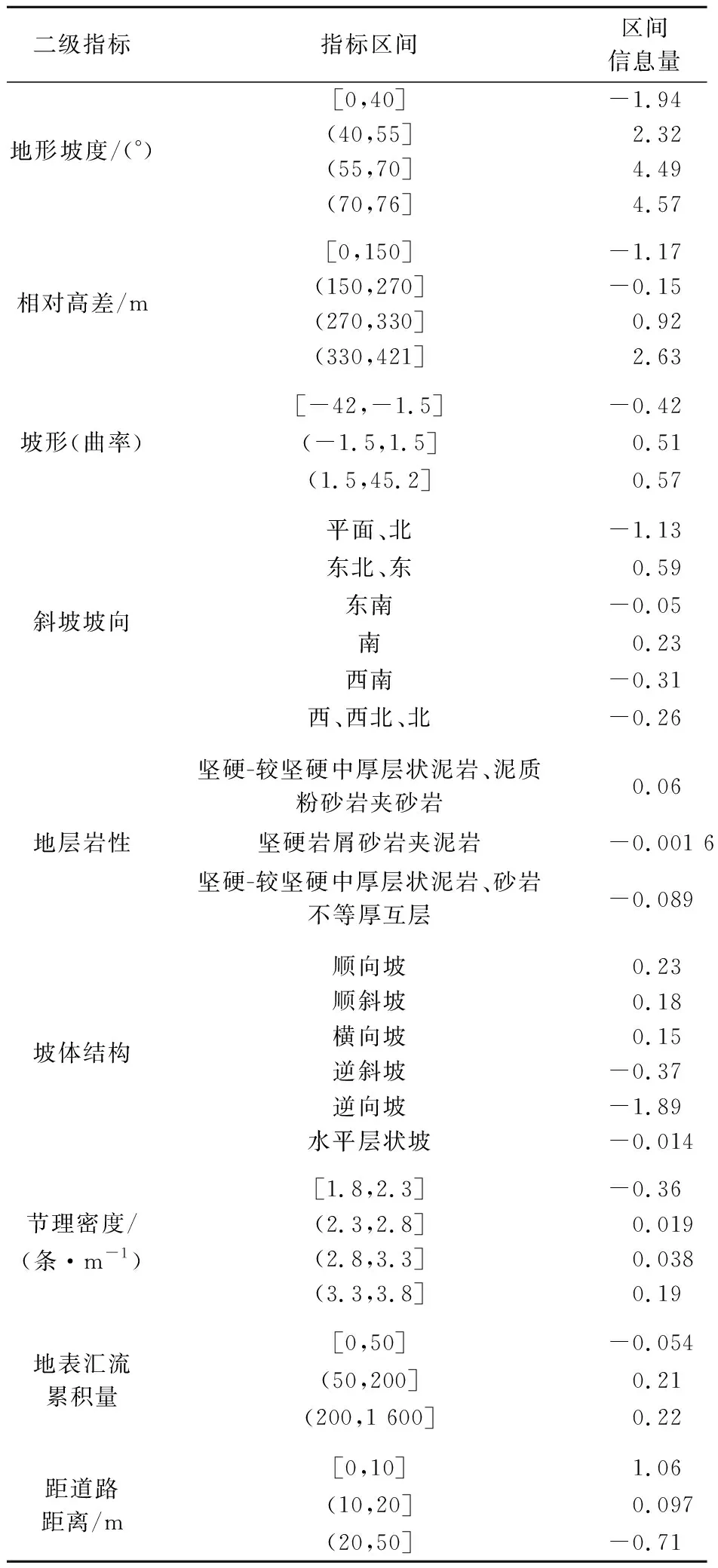

本次評價的基礎數據包括研究區地質圖(1∶10 000比例尺)、DEM數據(圖像分辨率為10 m)、高分一號遙感影像數據(分辨率為1 m)以及野外調查崩塌災害數據。根據研究區的地質地形數據精度,本次采用10 m×10 m的柵格單元作為評價單元,利用評價區DEM數據生成地形坡度圖,并基于頻率比法統計研究區公路邊坡不同坡度區間內崩塌災害的相對頻率比[17](圖3),其中崩塌災害相對頻率比=崩塌災害面積比/崩塌災害分級面積比-1,崩塌災害面積比=分類內崩塌災害面積/研究區崩塌災害總面積,崩塌災害分級面積比=分類面積/研究區總面積。根據研究區公路崩塌災害相對頻率比的分布(圖3)可知,研究區崩塌災害主要發育在40°以上的斜坡,因此以坡度大于40°的區段作為研究區公路崩塌災害易發性評價區(圖1)。根據前述研究區公路崩塌災害的成因模式及影響因素,選取地形地貌(地形坡度、相對高差、坡形、斜坡坡向)、基礎地質(地層巖性、坡體結構、節理密度)、水文地質(地表匯流累積量)和人類工程活動四個方面9項評價因子建立公路崩塌災害易發性評價指標體系。

圖3 研究區公路崩塌災害的地形坡度區間統計Fig.3 Slope interval statistics of rockfall hazard in the study area

以地形坡度指標為例,選取5°為間距對地形坡度圖進行區間劃分,統計不同地形坡度小區間的崩塌災害面積比、分級面積比及相對頻率比(圖3),并根據各比值的變化劃分地形坡度等級:[0°,40°]、(40°,55°]、(55°,70°]、(70°,76°]。類似地,可進行其他評價指標的統計分級,并采用公式(1)對各單指標信息量進行計算,其計算結果見表1。

表1 信息量模型中各評價指標信息量

通過對研究區公路崩塌災害易發性評價指標因素的信息量進行排序可知,地形坡度、相對高差、距道路距離和斜坡坡向是影響研究區原始地形條件下公路崩塌災害易發性的主要因素[14]。通過計算各柵格單元的總信息量,并采用自然斷點法對公路崩塌災害易發性進行等級劃分,獲取了研究區原始地形條件下公路崩塌災害易發性的空間分布(圖4),并對高易發區進行野外驗證,結果表明該評價結果與現場調查情況基本一致(圖4)。

圖4 原始地形條件下研究區公路崩塌災害易發性 的空間分布與結果驗證Fig.4 Spatial distribution of the susceptibility of highway rockfall under the original form and result validation in the study area

研究區原始地形條件下公路崩塌災害易發性評價中,道路開挖的影響主要考慮施工開挖及爆破震動對自然斜坡的擾動,包括對坡體應力平衡狀態的破壞和對巖體結構狀態的影響,如導致原有節理張開度的增大。然而,研究區公路大部分路段的開挖面形成高陡切坡,人類工程活動造成的坡體形態(坡度、坡向、曲率)的變化在原始地形數據中并未得到體現,而此類高陡切坡是道路沿線重要的崩塌災害風險源。因此,需要考慮道路沿線高陡切坡對地形的改造作用,開展公路切坡路段坡體單元的崩塌災害易發性分析,對原始地形條件下公路崩塌災害易發性的評價結果進行修正。

2.2 公路切坡路段崩塌災害易發性評價結果修正

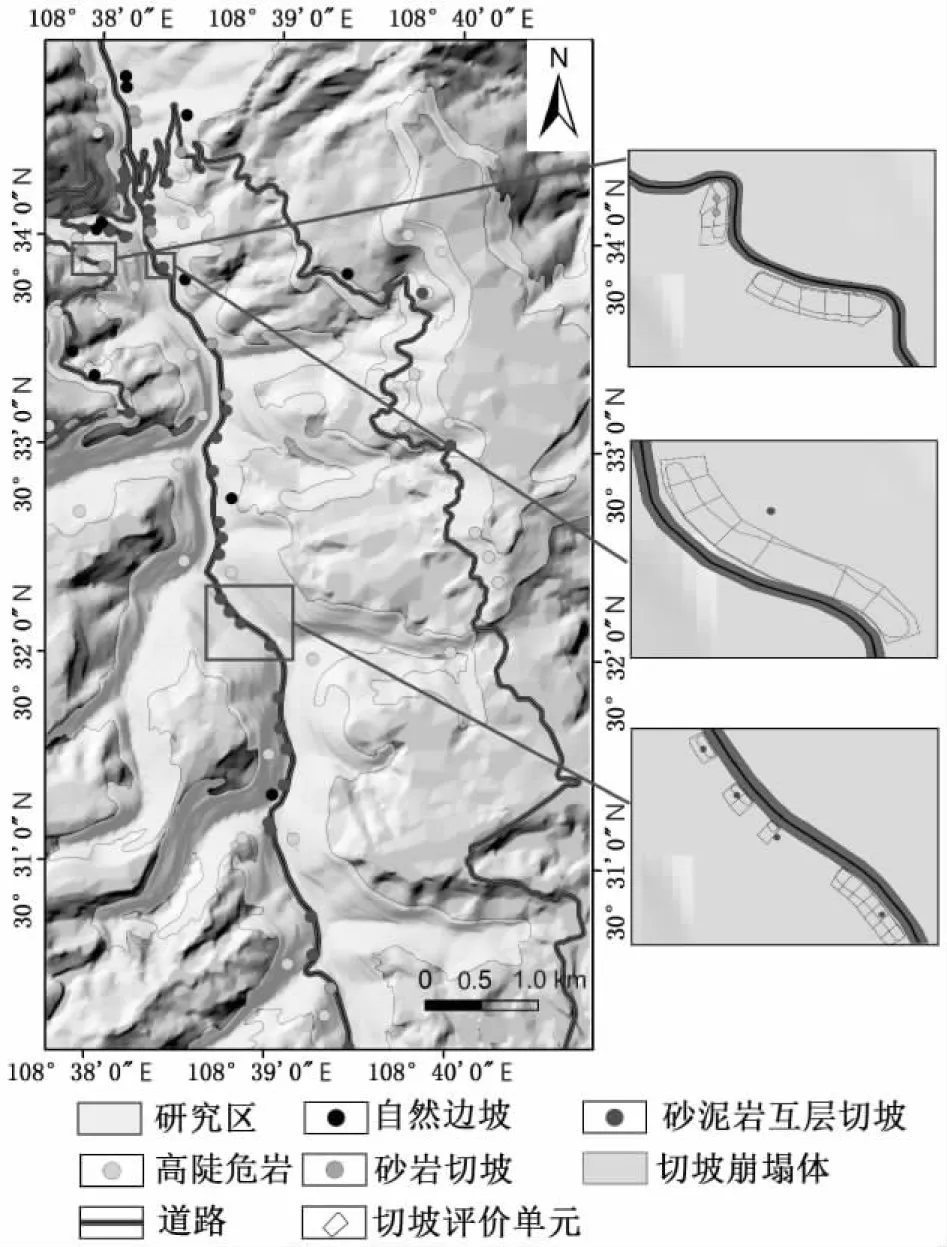

通過野外詳細調查,共確定研究區公路切坡路段潛在崩塌災害點48處,綜合考慮公路走向及微地貌特征,將每一處高陡切坡劃分成寬度20~30 m的條塊作為評價單元(圖5),建立詳細的調查數據庫,記錄各評價單元潛在崩塌塊體的規模、巖性組合、差異風化程度(下部軟巖風化凹腔的深度)、節理測量數據(產狀、密度、張開度)、節理透水情況等信息。

圖5 研究區公路切坡評價單元劃分示意圖Fig.5 Schematic diagram of the cutting-slope units in the study area

在影響公路切坡路段崩塌災害易發性的各項因素中,優勢結構面組合是主要的控制性因素。研究區部分公路切坡路段存在一組平行坡面和兩組垂直坡面的節理,該節理組合使得巖體被切割為具備較好臨空面的巖塊,配合緩傾角順向坡的坡體結構或近水平地層結構,易于形成崩塌危巖體。

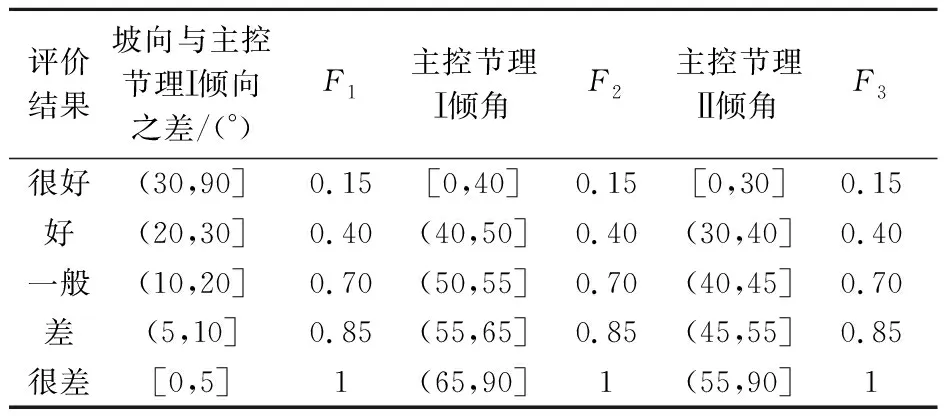

Romana[18]將SMR分類系統運用到邊坡破壞分級中,主要考慮坡面方向與節理方向的關系,針對邊坡的破壞類型主要為平面破壞和傾倒破壞。本研究區公路切坡的崩塌破壞類型主要為巖體差異風化導致的墜落式崩塌、傾倒式崩塌以及堅硬中厚層狀砂巖的滑移式崩塌,與坡面近平行的節理主要起垂向切割、分離巖塊與母巖的作用。因此,與SMR分類系統分級方式不同,本文主要考慮坡向與節理走向的平行度以及控制性切割節理面的傾角,建立優勢節理組合打分表(表2),其評價值Q的計算公式為:Q=F1+F2+F3。

表2 優勢節理組合打分表

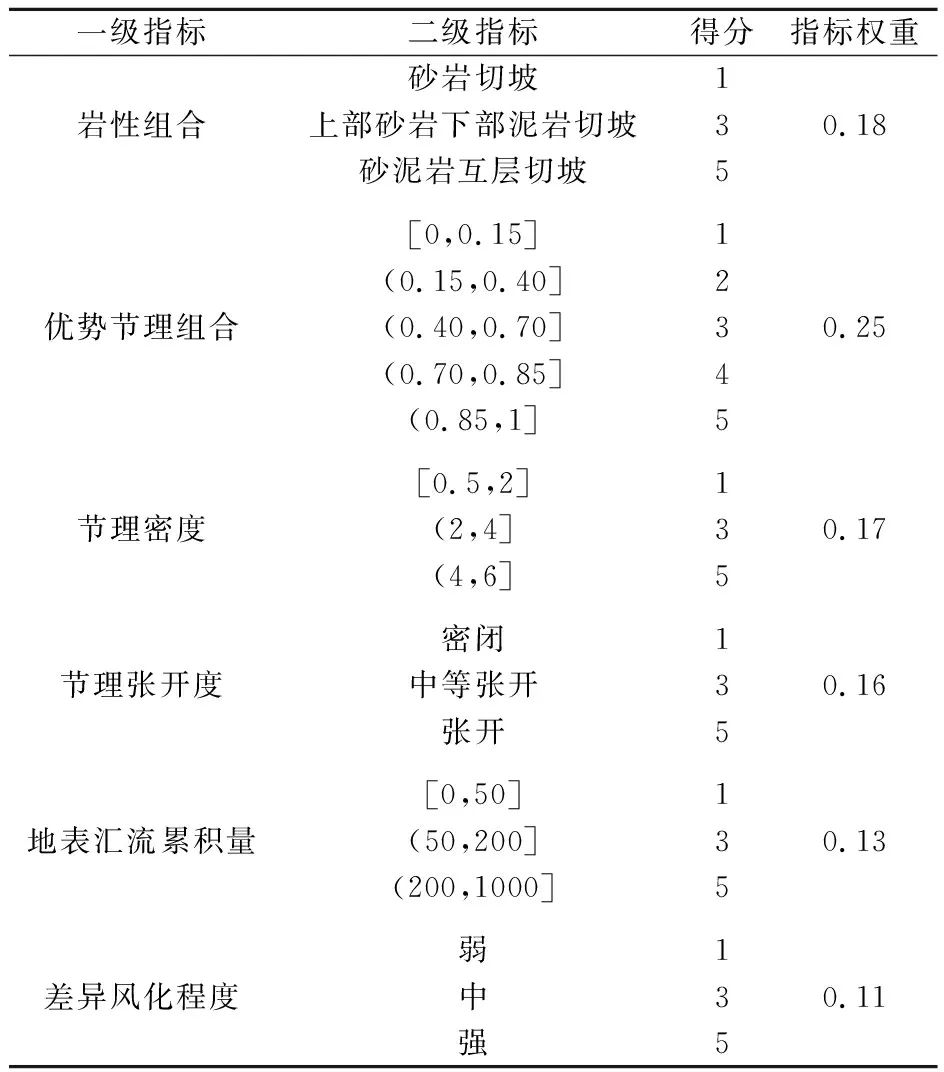

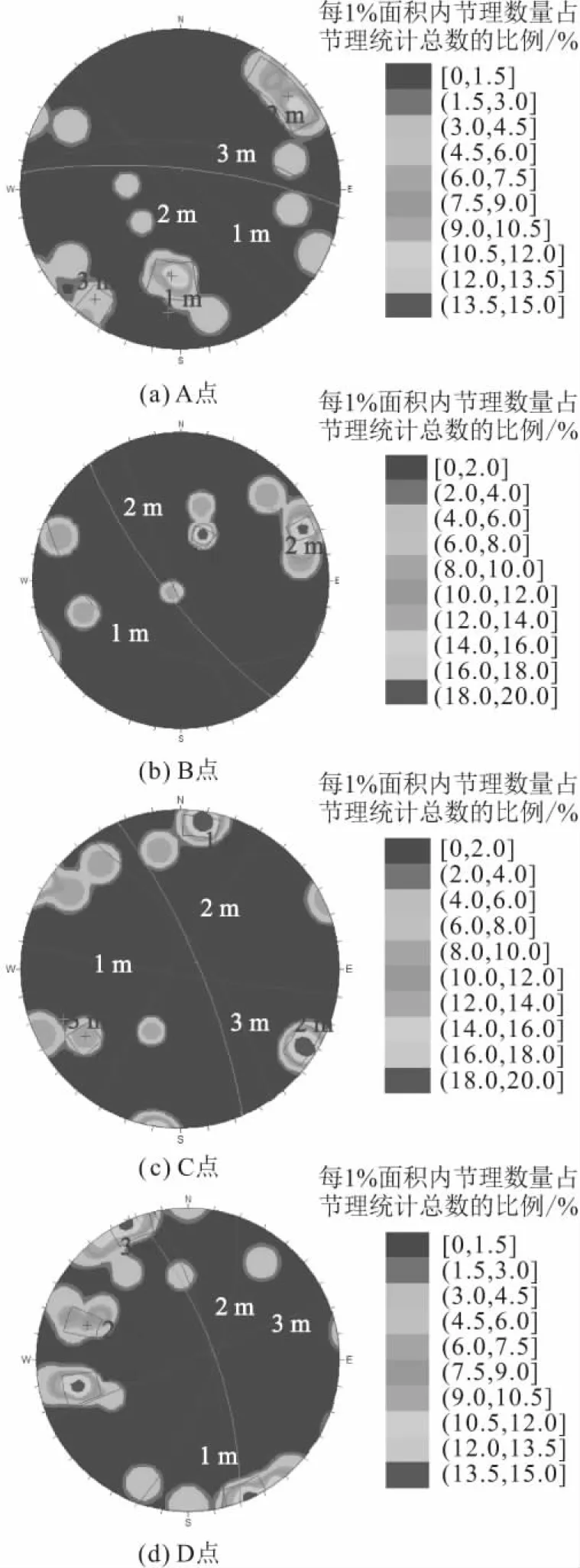

根據沿道路進行切坡巖體的節理密度測量,獲得研究區南側向斜核部與北側向斜揚起端發育不同產狀的優勢節理(圖6),并根據詳細的節理測量數據,對研究區公路切坡各評價單元的優勢節理組合評價值進行計算。同時,綜合考慮公路切坡評價單元的巖性組合、節理密度、節理張開度、差異風化強度(下部軟巖風化凹腔的深度)以及切坡上部地表匯流累積量等6個指標,采用層次分析法對指標權重進行分析(表3),并進一步完成公路切坡評價單元的崩塌災害易發性分區,其分區結果見圖7。

表3 研究區公路切坡評價指標權重

圖6 研究區代表性節理等密度圖(A和B點位于研究 區北側,C和D點位于研究區南側)Fig.6 Isodensity graphs of representative joints in the study area ( A and B on the north side of the study area,C and D on the south side)

研究區公路切坡各評價單元的得分區間為[10,22],采用自然斷點法對公路切坡崩塌災害易發性等級進行劃分:當評價單元的得分區間為[10,13]時,為中等易發區;當評價單元的得分區間為(13,16]時,為較高易發區;當評價單元的得分區間為(16,22]時,為高易發區。將研究區公路切坡評價單元崩塌災害易發性等級分區圖與原始地形條件下公路崩塌災害易發性區劃圖進行疊加,對采用原始地形條件獲取的崩塌災害易發性評價結果進行修正,得到了最終的研究區公路崩塌災害易發性分區圖(圖7)。通過對修正前后的評價結果進行對比,修正后部分公路切坡路段增加的崩塌災害高易發區與實際情況更加吻合,因此修正后的公路崩塌災害易發性分區圖有效地綜合了原始地質背景的孕災條件和人類工程活動對地形的改造,其評價結果更符合崩塌災害的成生環境。將評價結果歸一化處理后得到研究區公路崩塌災害的空間分布概率,可應用于后續的公路崩塌災害危險性評價。

3 公路崩塌災害危險性評價

3.1 崩塌災害危險性定量評價模型

地質災害發生的空間位置、時間及災害體規模是影響災害后果的主要因素。因此,Guzzetti等[19]將地質災害危險性的概念定義為研究區一定時間段內某特定類型的地質災害以一定規模或強度發生的概率。地質災害危險性定量評價公式為[20]

HL=P(SL)×P(NL)×P(AL)

(2)

式中:HL為地質災害的危險性;P(SL)為地質災害的空間概率,即地質災害易發性;P(NL)為地質災害發生的時間概率,即指不同重現期地質災害發生的超越概率;P(AL)為地質災害規模的超越概率。

對于崩塌災害而言,主要的承災體為崩塌體源區以外運動沖擊影響范圍內的承災對象。因此,崩塌體的運動距離是影響災害強度的重要指標,其危險性評價應考慮崩塌災害的影響范圍。故在公式(2)的基礎上,增加崩塌災害對研究區重要承災體所處位置的到達概率,改進后的崩塌災害危險性定量評價公式為

HL=P(SL)×P(NL)×P(AL)×P(RL)

(3)

式中:P(RL)為崩塌落石運動至承災體所處位置的概率,即崩塌災害的到達概率。

3.2 不同重現期下崩塌災害發生的時間概率

地質災害發生的時間頻率或概率是其危險性評價的關鍵參數。根據研究區歷史崩塌災害的調查分析,本文以研究區在不同重現期內發生至少一次崩塌災害的概率來確定。目前,比較成熟的區域地質災害發生概率評估模型有兩種,即二項式分布和泊松分布[21]。其中,泊松分布是一種應用于連續時間尺度上的分布模型,其發生n個地質災害事件的年概率泊松分布方程為

P[N(T)=n]=exp(-λT)×(-λT)n/n!

(4)

式中:λ為地質災害發生的平均概率;T為重現期(a);N為歷史地質災害發生的次數(次)。

在給定的時間T內,地質災害發生一次及以上的概率采用如下公式計算:

(5)

式中:t為研究區內記錄的歷史地質災害發生年份新老之差;RI為歷史地質災害發生的平均間隔年份(a/次)。

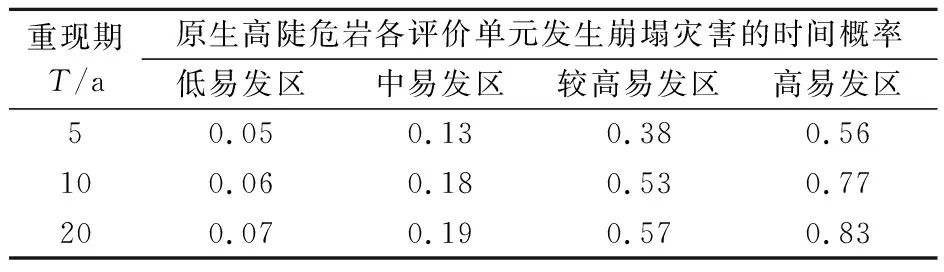

調查資料顯示,研究區內崩塌災害發生的歷史時間為1984—2015年,期間可確定發生時間的崩塌災害10次,其中包括原生高陡危巖崩塌災害6次,公路切坡崩塌災害4次。研究區內已發生崩塌災害的崩塌點大部分位于高易發區內,針對原生高陡危巖崩塌災害的較高、中、低易發區,其崩塌災害發生的時間概率依據各易發性等級內潛在崩塌災害點所占比例而確定。研究區高、較高、中、低易發區內潛在崩塌災害點占研究區總崩塌災害點的比例分別為40.6%、33.4%、16.6%、9.4%,據此計算得到不同重現期下研究區原生高陡危巖各易發性等級內崩塌災害發生的時間概率見表4。公路切坡崩塌災害時間概率采用同樣的求解方法,可計算得到不同重現期下研究區公路切坡各易發性等級內崩塌災害發生的時間概率見表5。按如下分級區間:[0,0.05]、(0.05,0.18]、(0.18,0.58]、(0.58,1]劃分低、中、較高、高危險性等級,進而獲得不同重現期(5、10、20 a)條件下研究區原生高陡危巖和公路切坡各評價單元發生崩塌災害的時間概率。結果表明:隨著重現期的增加,研究區原生高陡危巖和公路切坡各評價單元發生崩塌災害的時間概率逐漸增大,表明研究區公路崩塌災害呈高發趨勢。

表4 不同重現期下研究區原生危巖崩塌災害的時間概率

表5 不同重現期下研究區公路切坡崩塌災害的時間概率

3.3 崩塌災害的規模超越概率

規模超越概率是反映大于一定規模的地質災害在研究區內發生的頻率。地質災害規模-頻率關系的探討最早是依據地震分析中觀測到的地震震級與地震累計頻率之間存在冪指數的關系,即為冪指數關系法[22]。其計算公式為

logN(m)=a-bM

(6)

式中:N(m)為地震震級等于或者大于M的地震累計頻率;M為地震級別;a,b為常數。

基于此方法的區域地質災害規模-頻率關系分析發現,地質災害規模與地質災害數量的累計頻率具有比例恒定的特征,并且兩者之間總體上呈現反向的冪指數分布,該分布類型線性的部分可以表示為

(7)

式中:NE為規模等于或者大于AL的地質災害事件的累計數量,是地質災害體的規模(面積或體積);C和β為常數。

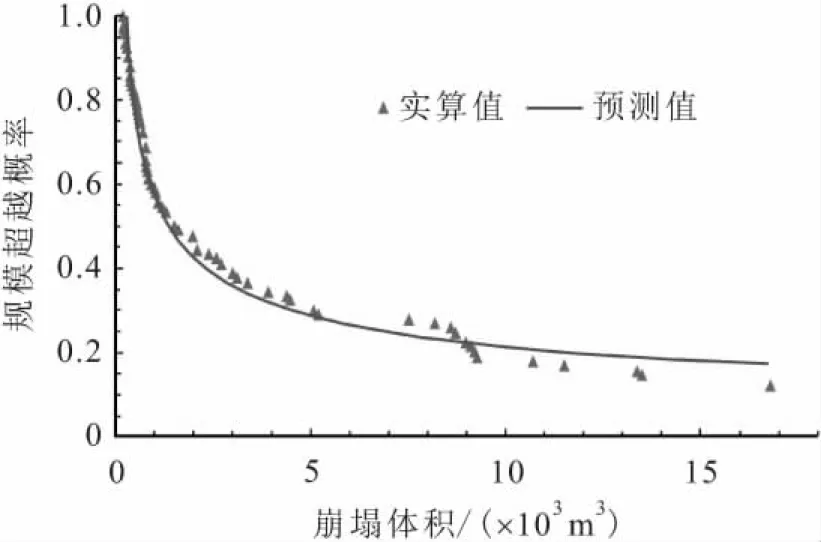

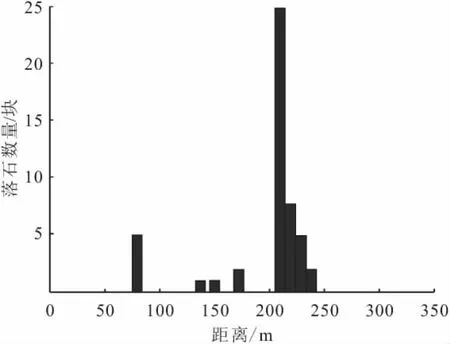

本文選擇崩塌體積作為規模的參考數據,利用公式(7)對研究區內90處潛在崩塌災害的規模超越概率與崩塌體積的關系曲線進行了擬合分析,其擬合結果(圖8)如下:C=0.572 1,β=0.429,判定系數R2為0.972 6。

圖8 研究區崩塌災害規模超越概率分布曲線Fig.8 Scale exceedance probability distribution curve of rockfall in the study area

由圖8可知,崩塌體積大于8.0萬m3之后,其規模超越概率明顯降低,即說明大于8.0萬m3的崩塌災害是研究區較為極端的災害體規模。因此,本文主要針對研究區出現體積超越1.0萬m3和8.0萬m3的崩塌災害發生概率進行分析,并依據擬合函數計算得到其規模超越概率分別為0.49和0.26。

3.4 公路沿線崩塌災害高易發區到達概率

根據研究區公路崩塌災害易發性評價結果,崩塌災害高易發區主要集中在沿公路兩側的原生高陡危巖和公路切坡。當公路切坡發生崩塌災害時,對公路上過往行人和車輛的影響概率為1.0。研究區龍駒河一側原生高陡危巖發生崩塌災害失穩后即滾落至龍駒河河道內,因此對公路的到達概率可視為0;而公路同側的原生高陡危巖在發生崩塌災害失穩后可能經過翻滾跳躍最終堆積或越過道路,對公路上過往行人和車輛造成傷害,其到達概率可以采用如下公式計算:

(8)

式中:Ns為未達到公路的落石數量;Nd為墜落在路面的落石數量;No為越過公路的落石數量。

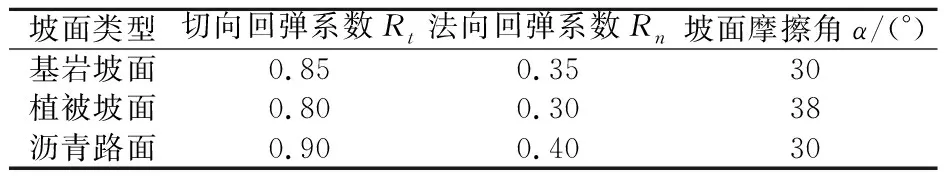

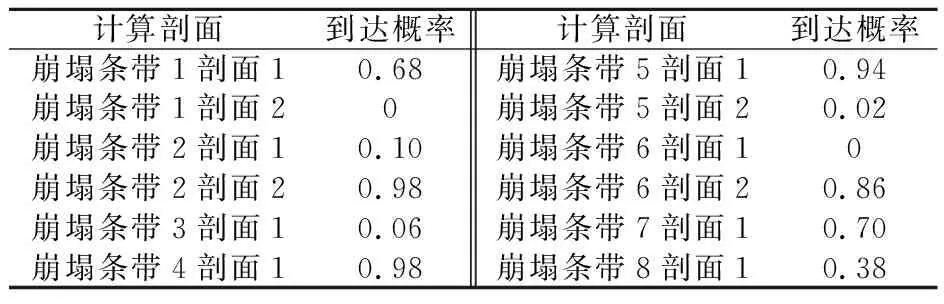

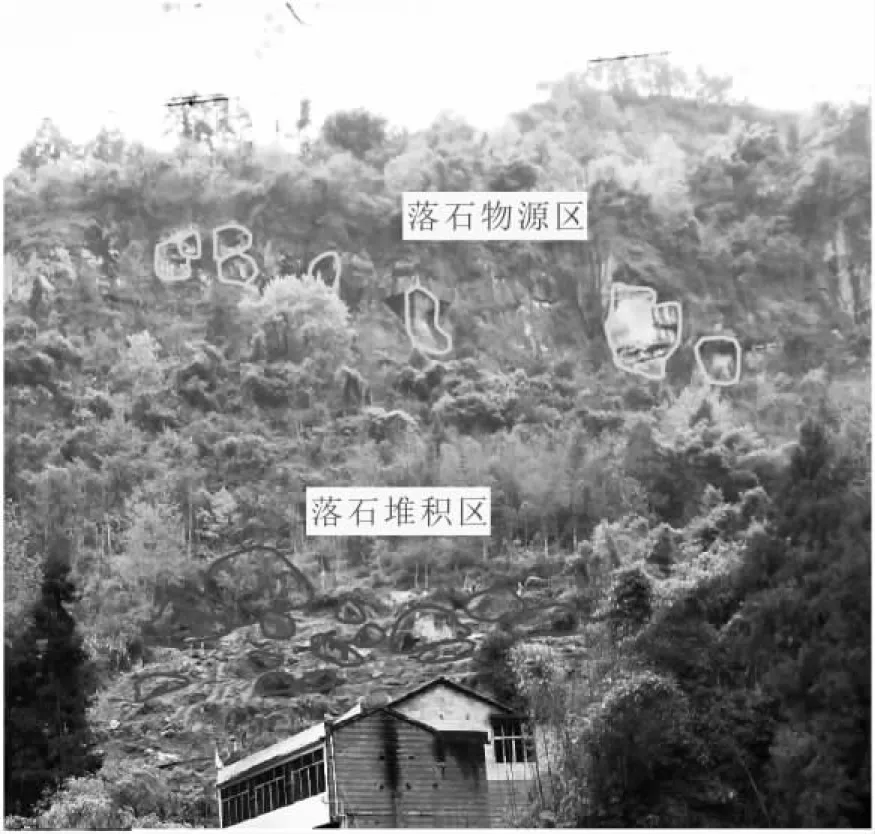

根據公路側較為集中的崩塌災害高易發區,劃分高易發區崩塌條帶,并針對較長的崩塌條帶,考慮到不同位置處危巖體運動過程的差異性,在同一崩塌條帶不同位置取多個計算剖面進行分析。本文采用Rockfall 2D軟件模擬落石運動,并選取典型歷史崩塌災害點對模擬參數進行反演。以研究區歷史崩塌災害點29為例,根據野外調查獲取的歷史崩塌堆積區塊石尺寸統計特征、落石物源區、落石堆積區以及落石可能的運動路徑(圖9),利用Rockfall 2D軟件劃分坡面段和設置崩塌塊石的質量,并模擬失穩巖塊的運動和堆積情況(圖10和圖11),同時對不同類型坡面段的切向回彈系數Rt、法向回彈系數Rn、坡面摩擦角α等模擬參數進行反演,模擬參數取值見表6。在此基礎上,計算得到研究區高易發區各崩塌條帶落石的到達概率,見表7。

表6 Rockfall模擬參數取值

表7 研究區高易發區各崩塌條帶落石的到達概率

圖9 研究區歷史崩塌災害點29的落石物源區及落石 堆積區Fig.9 Source area and accumulation area of historical rockfall point 29 in the study area

圖10 Rockfall模擬所得的崩塌災害點29失穩巖塊的 運動過程Fig.10 Motion process of rockfall point 29 obtained from Rockfall simulation

圖11 Rockfall模擬所得的崩塌災害點29失穩巖塊的 堆積情況Fig.11 Accumulation of rockfall point 29 obtained from Rockfall simulation

3.5 公路遭受崩塌災害威脅的危險性分區

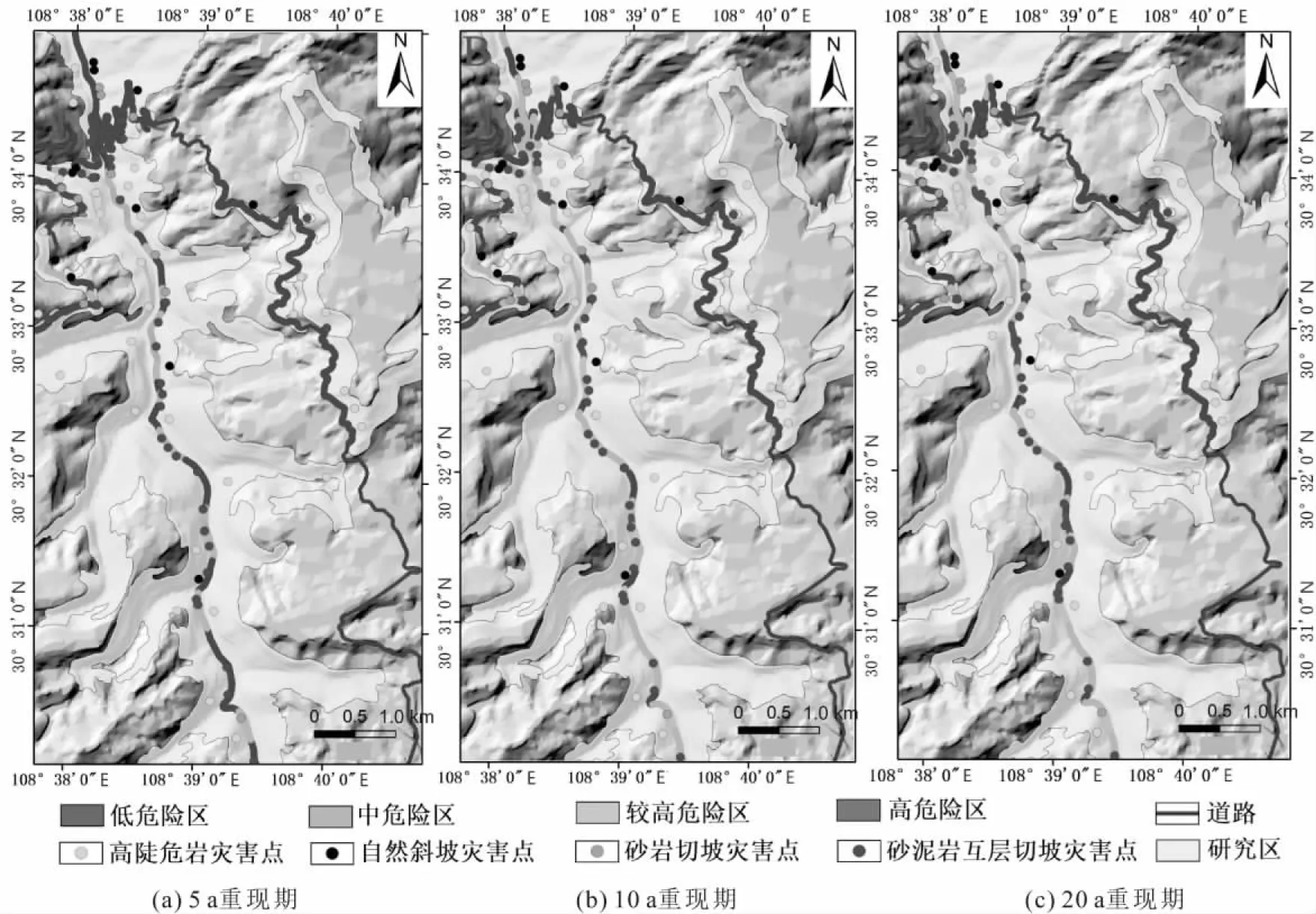

綜合考慮研究區公路崩塌災害發生的空間概率、時間概率、規模超越概率和到達概率,根據[0,0.2]、(0.2,0.4]、(0.4,0.6]、(0.6,1]分級區間,將其劃分低、中、較高、高危險性,得到研究區道路沿線崩塌災害危險性概率分布圖,不同重現期條件下研究區主要道路沿線體積超越1.0萬m3的崩塌災害危險性分區圖,見圖12。

圖12 不同重現期條件下研究區主要道路沿線體積超越1.0萬m3的崩塌災害危險性分區圖Fig.12 Hazard distribution map of rockfall along the major roads with volume exceeding 10 000 m3 under different return periods in the study area

由圖12可以看出:隨著重現期的增加,研究區主要道路沿線崩塌災害危險性表現出相應增大的趨勢,崩塌災害高危險性路段逐漸變多變長,而在20年重現期條件下研究區318國道香樹坪路段、石火爐路段、魚木寨路段發生崩塌災害的危險性較高,其崩塌災害源區為公路切坡及該處公路一側高陡危巖;研究區東側X009縣道遭受崩塌災害沖擊破壞的概率較低,西側Y068鄉道局部路段為崩塌災害中度危險區。該評價結果可為研究區公路沿線崩塌災害治理、坡面攔石等減災措施選位以及重點危巖段監測設備的合理布設提供科學依據,可有效降低公路崩塌災害的風險。

4 結 論

本文在資料收集、野外詳細調查及測量的基礎上,開展了G318國道謀道-重慶龍駒段崩塌災害的易發性和危險性定量評價,取得的主要結論如下:

1) 研究區內崩塌災害的成因類型主要包括墜落式、傾倒拉裂式和剪切滑移式,根據其主要的影響因素,選取地形地貌、基礎地質、水文地質和人類工程活動四個方面的評價指標,開展了原始地形條件下研究區原生崩塌災害的易發性評價。評價指標信息量統計結果表明:地形坡度、相對高差、距道路距離和斜坡坡向是影響研究區原生崩塌災害易發性的主要因素。

2) 針對公路切坡形成的高陡邊坡區段,考慮工程活動對地形的改造作用,選取公路切坡巖性組合、優勢節理組合、節理密度、節理張開度和差異風化程度等精細化評價指標,開展了研究區公路切坡單元的崩塌災害易發性評價,并通過與原生崩塌災害易發性分區進行疊加,修正了研究區公路切坡單元的崩塌災害易發性等級。修正后的研究區崩塌災害易發性分區綜合考慮了原始地形地質背景的孕災條件和人類工程活動的影響,更符合崩塌災害的成生環境。

3) 細化崩塌災害危險性評價公式,考慮不同重現期下崩塌災害的時間概率、特定規模崩塌災害的發生概率以及高易發區潛在崩塌源對于臨近公路的到達概率,開展了研究區主要道路沿線崩塌災害危險性的定量評價,得到不同重現期下主要道路沿線崩塌災害的危險性空間分布,評價結果可為研究區崩塌災害的規劃治理和風險管控提供重要依據。