道德認同還是道德推脫?

徐洪,涂紅偉

[摘? ? 要]國家公園在為生態旅游活動提供場所的同時,也承受著游客不文明行為所帶來的負面環境影響。文章基于社會認知理論,從旁觀者視角探討他人不文明行為與游客道德認知在環境態度與親環境行為關系間的調節機制。文章以武夷山國家公園的326名游客為樣本,運用結構方程模型分析進行假設檢驗,研究發現:(1)他人不文明行為對游客環境態度和親環境行為具有調節作用,當他人不文明行為較少時,環境態度對親環境行為的正向影響更強;(2)他人不文明行為負向影響道德認同,正向影響道德推脫;(3)道德認同和道德推脫對環境態度與親環境行為的關系具有調節作用,當游客產生道德認同傾向時,能夠增強環境態度對親環境行為的正向影響,而當其產生道德推脫傾向時,這種正向影響被削弱;(4)道德認同和道德推脫中介了他人不文明行為對環境態度和親環境行為關系的調節效應。文章為游客環境態度與親環境行為的關系研究提供了新的視角,進一步拓展了游客不文明行為和道德認知的作用機制研究范疇,也可為國家公園管理部門在游客行為管理和道德認知引導兩方面提供實踐啟示。

[關鍵詞]親環境行為;環境態度;不文明行為;道德認同;道德推脫;社會認知理論

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)09-0156-13

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.09.014

引言

國家公園在承擔自然資源保護責任的同時,還為生態旅游活動提供場所,近年來已成為最受游客推崇的旅游目的地之一。然而,游客的不文明行為可能給國家公園的環境帶來破壞,如游客丟棄的垃圾破壞了景觀,給動植物帶來不利影響,造成野生動物行為模式發生改變,甚至引起外來物種入侵等[1],不僅對自然環境造成威脅,還會帶來管理成本的上升,嚴重影響著國家公園的可持續發展。因此,如何有效規范和引導游客行為——特別是引導游客主動采取親環境行為,已成為國家公園管理部門所面臨的一個現實問題。

游客親環境行為(pro-environmental behavior,PEB)特指游客在旅游活動中將個人行為對環境的負面影響降到最低,甚至對環境有益的行為[2],如尊重地方文化、遵守游客行為準則、減少自身活動對環境的影響等,被認為是解決旅游地環境惡化、實現旅游可持續發展問題的關鍵。近年來,學界對游客親環境行為的影響因素進行諸多探討,其中,環境態度(environmental attitude,EA)涉及個體對某種環境行為所持的基本立場,反映了個體對自然環境的普遍關注以及對環境保護行為的贊同程度,被視為影響親環境行為的最重要變量之一[3]。然而,隨著研究的不斷深入,學者們發現,擁有積極環境態度的個體并不一定表現出親環境行為[4],甚至發現環境態度對親環境行為的解釋力有限,兩者間關系較弱甚至沒有關系[5]。這種矛盾的結果不僅阻礙了相關理論的發展,同時,也意味著現有的管理措施較難從游客的環境態度層面提出行之有效的親環境行為驅動策略,這將使旅游地的管理效果大打折扣。針對這種情況,有學者呼吁,應進一步探索影響環境態度與親環境行為關系的情境變量,以便更好地厘清前者對后者的作用邊界[6]。

針對上述問題,盡管國內外學者進行了大量探索,但大多數研究仍采用一般親環境行為視角,且主要關注游客自身因素[7]。正如有學者指出,旅游情境下游客親環境行為是多種因素相互作用的結果[8],一般親環境行為的研究結論并不能直接應用于旅游情境中[9]。而且,現有研究還發現,在日常生活中具備良好親環境行為習慣的個體在旅游活動中未必會采取親環境行為[10-11]。因而,有必要根據旅游活動的特點探索影響游客親環境行為的情境因素。事實上,在旅游活動中,個體不可避免地要與其他游客進行交流和接觸,他人的行為傳遞著旅游地社會規范信息,能夠為個體提供信息參考,作為其修正自身行為的依據,使行為符合社會期望[12]。尤其是近年來旅游地的游客不文明行為屢見不鮮,比如在公共場所吸煙、隨地吐痰和亂扔垃圾等,這些行為在破壞旅游環境資源的同時,也給其他游客帶來不必要的干擾,造成其滿意度下降。而這些不文明行為具有社會傳染性,很可能引起游客的效仿[13]。由此可見,他人的不文明行為可能會影響到游客對自身環境行為的選擇,即可能對游客的環境態度和親環境行為關系起調節作用。因而,探討他人不文明行為對游客環境態度與環境行為關系的影響,成為了本文關注的首要問題。

同時,社會認知理論指出,盡管外部環境作為客觀條件能夠決定個體行為的方向和強度,但環境因素的作用并不是絕對的,在很大程度上還取決于個體的認知狀態[14]。國家公園的建設管理以環境倫理為核心觀念,提倡將道德考量納入人與自然的關系處理之中,強調人與自然的和諧發展,并試圖用道德規范來約束個體的環境行為,要求游客要尊重自然、熱愛自然、敬畏自然[15]。在這種環境倫理觀的感召下,游客容易形成對親環境道德規范的認同,并通過調節機制影響自己的行為選擇,使行為更符合社會規范[16]。近年來,一些學者也呼吁應從道德認知著手對個體的親環境行為進行分析[17-18]。但是,現有研究往往將道德認知作為穩定的個體特質變量,忽略了外部情境變量的作用。比如吳思等雖然以實驗方法,探究通過情境啟動后的道德認同與游客道德行為意向之間的關系[16],但忽略了外部情境可能給個體道德認知帶來的負面效應;Wu等將道德義務和道德推脫作為自變量,探討其對游客親環境行為的影響及社會影響在其中的調節作用[19],同樣忽略了情境因素的作用。社會認知理論認為,個體的道德認知狀態并不穩定,而是會根據所處環境進行修正,以保持與外在環境的一致[20]。作為一名“旁觀者”,個體往往將他人作為自己的參照對象[21],而他人的不文明行為也容易被理解為該行為是可以接受的信號[10]。根據社會認知理論,在他人的影響下,游客的道德認知自我調節機制將發生變化,甚至為自身不當行為尋找合理化的解釋[22],進而對環境態度和親環境行為的關系產生影響。與此一致,游客內在道德認知很可能是一種重要的中介變量,在他人不文明行為調節自身環境態度和親環境行為關系的過程中發揮傳遞作用,進而強化或削弱環境態度對親環境行為的影響。因而,從道德認知層面進一步考察他人不文明行為在游客環境態度與環境行為關系間的調節效應,是本研究探討的又一個方向。

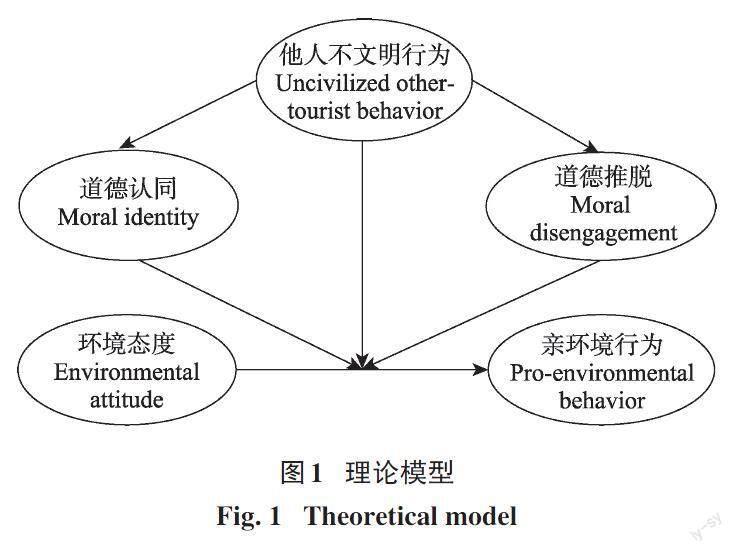

總的來說,本研究擬基于社會認知理論,從旁觀者視角出發,檢驗他人不文明行為與游客道德認知對環境態度和親環境行為關系的影響,以期為“態度-行為”不一致問題的解決提供一個突破口。首先,引入他人不文明行為作為調節變量,以厘清游客環境態度對親環境行為的作用邊界;其次,從社會認知角度,考察他人不文明行為對游客道德認知傾向的影響;再次,考察道德認同和道德推脫兩種道德認知傾向在環境態度和親環境行為關系中的調節作用;最后,探討他人不文明行為如何通過道德認知對環境態度和親環境行為的關系產生影響,旨在進一步揭示他人不文明行為調節作用的發生機制。本研究的主要貢獻在于:首先,從旁觀者視角分析他人行為對游客環境態度和親環境行為關系的調節效應,彌補了現有研究僅從個體自身視角探討親環境行為形成機制的局限,進一步拓展了影響親環境行為的情境因素研究;其次,基于社會認知理論,將他人不文明行為作為游客道德認知的前置變量,彌補了現有游客道德認知研究忽視情境因素這一不足,有利于從旁觀者視角剖析情境因素對游客道德規范的影響;再次,構建被中介的調節模型,進一步厘清他人不文明行為調節效應的發生機制,有利于厘清旅游情境中游客“態度-行為”不一致問題的成因,推進現有理論發展和指導旅游地管理實踐。

本研究的理論模型如圖1所示。

1 理論分析與研究假設

1.1 環境態度與親環境行為

在早期研究中,學者們一般將環境態度和環境行為看作是環境意識的構成部分。比如國內一些學者認為,作為反映人們對人與自然之間關系看法的變量,環境意識可以從環境知識、環境保護態度、基本價值觀和環境保護行為等4個維度加以測量[23-24]。隨著研究的深入,學者們開始將環境行為從環境意識中剝離出來,使其作為一個獨立的變量[25],相關研究內容也集中于探討環境意識如何促進個體具體的環境行為。在后續的研究中,雖然學者們對環境意識的構成有著不同的看法,但基本贊成將環境態度作為環境意識最核心的組成部分,甚至在一些研究中,環境態度、環境關心和環境意識等概念被交替使用[26]。因此,本研究采用環境態度這一概念,以此反映游客對親環境行為所持的基本立場。

在現有研究中,學者們一般運用“態度-行為”模型來分析親環境行為的形成機制,認為環境態度是決定個體是否采取親環境行為的關鍵。比如Tsung等發現,游客的環境態度與其一般親環境行為和特定場所的親環境行為存在顯著的正相關關系[27];Kil等以美國佛羅里達國家風景名勝區徒步游客為研究對象,發現環境態度正向影響游客親環境行為,而行為動機在態度和親環境行為的關系中起部分中介作用[28]。此外,一些學者還引入環境敏感性[29]、地方依戀[30]等變量從不同側面來反映游客的環境態度。然而,隨著研究的不斷深入,學者們發現環境態度對環境行為的解釋力有限,兩者間關系較弱甚至沒有關系,且這種現象在旅游情境中尤其常見[31]。例如McKercher等發現,雖然越來越多的游客意識到氣候變化帶來的問題,并贊成采取相應的行動,但大多數人卻不愿意改變自己的旅行消費模式,將積極的環境態度轉化為有意義的個人行動[32]。又如Juvan等通過訪談發現,即使是對親環境行為有著積極態度的環境組織成員,也承認自身的實際行為與自己的環境態度并不相符[33]。社會認知理論認為,行為不單由個體內部力量驅動,還受到外部環境情境因素影響,是個人因素和環境情境因素綜合作用的結果[9]。一些學者也指出,外部情境因素在環境態度向親環境行為轉化過程中發揮了重要的調節效應,這可能是導致游客態度和行為不一致的重要原因[34-35]。據此,本文將基于社會認知理論,深入探討旅游活動中影響環境態度和親環境行為兩者間關系的情境變量,并進一步探索其影響路徑。

1.2 他人不文明行為的調節效應

他人不文明行為(uncivilized other-tourist behavior,UOTB)指與個體共處同一旅游活動空間的其他游客做出的有意或無意的行為,這些行為往往造成旅游地管理成本的上升和旅游資源的破壞[13,36],如在景區中亂扔垃圾、隨地吐痰、亂涂亂畫、破壞公共設施或旅游資源、大聲喧嘩或擾亂公共秩序等。社會認知理論指出,人類活動由個體行為、認知及其所處的外部環境這3種因素交互決定,尤其是當個體處于具體情境中時,他們會通過社會學習的方式來觀察他人的行為,從而對自己的態度和行為產生影響[37]。相關研究也表明,他人不文明行為作為外部情境因素,能夠以社會認知的形式對游客的行為選擇產生影響。比如會改變游客的消費偏好和行為,或是對游客態度產生促進或制約的作用,進而導致態度與行為之間的關系形成分離或進一步加強[38]。從理論和實踐出發,本研究推測,作為重要的外部環境信息,他人不文明行為將調節游客環境態度和親環境行為間的關系。

具體來說,他人不文明行為作為重要的外部情境變量,能夠向游客傳達旅游地的行為標準和規范信息,并為其行為提供參考[12]。當接觸到的不文明行為較少時,游客更容易感受到旅游地良好的親環境行為氛圍,并且意識到采取親環境行為是被大家鼓勵和認可的社會規范。相應地,持積極環境態度的個體已經具備了采取親環境行為的意愿,并可能在外部情境氛圍的影響下,能夠感受到更多來自他人的認可和支持[13],這將進一步提升其對自身行為取得預期目標的信心,為親環境行為提供了外在動機,從而增強了環境態度對親環境行為的正向影響。反之,當接觸到的不文明行為較多時,個體會將此類行為視為正常和可接受的社會信號[12],并由此形成錯誤的認知。特別是當不文明行為未得到有力的譴責與及時處理時,個體會產生相對剝奪感,出現“別人可以,我為什么不行”的想法,進而放松對自身行為的約束[39]。基于這樣的認知,即使個體有著積極的環境態度,但他人不文明行為的干擾會削弱環境態度對親環境行為的正向影響。基于上述論述,本文假設:

H1:他人不文明行為對游客環境態度和親環境行為的關系起負向調節作用。游客面對的不文明行為越多,其環境態度對親環境行為的正向影響越弱;反之,則越強

1.3 個體道德認知的中介及調節效應

Bandura等認為,大多數人依靠自身內在的道德認知指導自己的行為[40]。但是,個體內在的道德認知狀態并不穩定,而是會受到環境的影響并加以修正,即在不同的情境下,個體對道德的自我理解會呈現出差異性,自身道德標準也會產生變動,繼而對行為產生影響[41]。其中,道德認同(moral identity,MI)和道德推脫(moral disengagement,MD)被視為影響個體行為的重要心理變量,是影響個體將道德認知轉化為道德行為的關鍵心理機制[42]。道德認同是個體對社會道德體系中諸多規范的認可及接受程度,反映出道德價值對個體自身的重要性[43];而道德推脫則是指個體在產生特定的認知傾向后,重新定義自身的行為,從而最大限度地減少自己對行為后果責任的感知[42]。

根據社會認知理論,筆者認為,他人不文明行為作為重要的情境變量可能影響游客的道德認知。具體而言,當面對的不文明行為較少時,意味著他人能夠通過“以身作則”的榜樣作用將親環境價值觀與行為準則傳遞到游客的自我概念中。游客對群體及其共同規范的認同會形成一種“道德氛圍”,積極的道德氛圍可以促進其道德認同的提升[44]。當游客違背這一標準和規范時,其內心就會產生自我譴責;為減輕因此而帶來的心理壓力,此時游客會及時修正自身的行為,從而增強對親環境行為的道德認同[45]。相反,當面對的不文明行為較多時,游客道德認知自我調節機制將發生變化,將不文明行為視為正常的和可接受的,導致其較少顧及自身行為的對旅游地環境的危害后果及所負責任[46]。此時即便行為違反了自己的道德準則,但在他人的影響下,游客會產生道德推脫傾向,開始為自身的不當行為進行辯解,以減輕內心所受到的譴責[47]。綜上所述,本文假設:

H2:他人不文明行為負向影響游客的道德認同

H3:他人不文明行為正向影響游客的道德推脫

不僅如此,當個體產生不同的道德認知傾向后,將進一步影響其對自身環境行為的看法和反應。對于高道德認同的個體而言,他們的理想和價值在其自我概念中處于更中心的位置,具有較強的道德自制能力,不會輕易調整自身的道德規則,而是更多地依靠其內在的道德標準做出行為選擇[48]。因此,產生道德認同傾向的游客應能夠表現出更多的親社會行為和履行道德義務的意愿。他們在選擇行為時會更多考慮別人的想法和利益,進而在游覽過程中表現出更多的親環境行為[16]。此外,道德認同還促使個體更加重視道德規范,即使某些原因導致其行為失范,也會使其受到內心的遣責而產生愧疚心理[49],為了彌補這種愧疚感,他們甚至會作出補償性的反應[50]。與此一致,道德認同將使得游客在采取環境行為時更加傾向于維持自身的道德準則,強化環境態度對親環境行為的正向影響。因此,本文假設:

H4:道德認同對個體環境態度和親環境行為的關系起正向調節作用。當個體產生道德認同傾向后,會強化環境態度對親環境行為的正向影響

道德推脫意味著個體通過忽視、挑戰或弱化行為的不良后果而對自身行為進行認知重構,使其在道德上看上去是可以接受的[42]。當產生道德推脫傾向后,游客會為自己的不當行為尋找合理化的借口,以最大程度地減少自己的責任。例如將自己與他人進行比較,以使自身行為后果顯得微不足道,或是對行為后果進行責任推諉或責任分散,以降低心理不安,又或是曲解旅游地的行為規范要求,為自身行為尋找合理化的原因等[51]。由此可見,道德推脫使得游客更傾向于為自己進行辯護,使其不受自身內在道德標準的約束,從而削弱了環境態度對親環境行為的正向影響。因此,本文提出假設:

H5:道德推脫對游客環境態度和親環境行為的關系起負向調節作用。當游客產生道德推脫傾向后,會削弱環境態度對親環境行為的正向影響

1.4 被中介的調節效應

Deci等指出,在行為的產生過程之中,個體首先受到外界情境因素的影響,隨后將這種影響內化為動機,并在內在動機的驅使下產生相應的行為[52]。具體在本研究中,他人不文明行為能夠影響旅游地的親環境行為氛圍,并通過影響游客對親環境行為價值和后果的認知,使其內在的道德認知發生變化,進而影響到環境態度與親環境行為的關系。即個體的道德認知一方面通過重構自身的道德價值體系而調節態度對行為的影響;另一方面,作為個體內部因素,道德認知對態度與行為關系的調節作用還受到外部環境因素的影響,是內部因素與外部因素相互作用的結果[14]。根據Edwards等的觀點,本研究構建的是一個被中介的調節模型[53]。為此,本文提出如下假設:

H6:他人不文明行為對環境態度和親環境行為關系的強化效應,通過道德認同的中介作用而實現。即當游客面對的他人不文明行為較少時,能夠提升自我的道德認同來加強環境態度對親環境行為的影響

H7:他人不文明行為對環境態度和親環境行為關系的削弱效應,通過道德推脫的中介作用而實現。即當游客面對的他人不文明行為較多時,能夠提升自我的道德推脫來削弱環境態度對親環境行為的影響

2 研究區域與數據來源

2.1 數據收集與樣本概況

武夷山國家公園位于福建省北部,是中國首批國家公園體制試點單位之一,由武夷山國家自然保護區、國家重點風景名勝區和九曲溪上游保護地帶等區域組成,保護面積達1280 km2。其中,風景名勝區被劃為游憩利用區,是開展生態旅游觀光的主要區域。由于其完整的森林植被、多樣的生態環境類型、豐富的生物資源和深厚的歷史文化底蘊,武夷山國家公園在世界國家公園中具有一定的代表性,并擁有較高的自然保護、科學研究和休閑游憩價值[54]。近年來,隨著游客的逐漸增加,武夷山國家公園也面臨著越來越大的保護與游憩利用壓力。因此,本研究以武夷山國家公園游憩利用區為案例地,調查時間在2021年10月國慶節黃金周期間,調查方式為調查人員在景區出口處采用隨機抽樣方式選擇受訪者。調查過程中,調查人員首先向受訪對象詢問是否為游客身份,在得到確認答復后再發放問卷,并向其解釋調查的目的和主要變量的涵義。調查過程共發放問卷350份,剔除無效問卷后,實際得到有效問卷326份,有效率為93.14%。描述性統計分析結果顯示:性別方面,男性占44.5%;年齡方面,18歲以下占4.3%,19~25歲占37.7%,26~35歲占36.3%,36~45歲占15.0%,45歲以上占6.7%;受教育程度方面,高中及以下占12.9%,大專占21.8%,本科占43.8%,碩士及以上占21.5%。

2.2 問卷設計

本研究所使用的量表均來源于國內外相關研究中被實證檢驗過的成熟量表。在使用過程中,研究組通過執行嚴格的“翻譯-回譯”程序,以確保翻譯的準確性。除控制變量外,所有題項均采用Likert 5點量表測量,量表的具體來源如下。

(1)環境態度。采用Liu等研究中的量表,共4個測量題項[12]。該量表源于Han在研究中使用的英文量表[55],在現有研究中被眾多學者采用,經實證檢驗具有良好的信效度。代表性的題項如“我認為親環境行為是有益的”“我認為親環境行為是愉快的”“我認為親環境行為是明智的”“我認為親環境行為是可取的”。本研究中,該量表的Cronbachs α值為0.89。

(2)親環境行為。采用He等研究中的量表,共6個測量題項[56]。該量表在相關研究中被多次采用,經實證檢驗具有良好的信效度,且研究的案例地同樣為自然風景名勝區。代表性的題項如“我遵循合法的方式阻止對環境的破壞”“當我在景區看到他人從事破壞環境的行為時,我將向管理部門或有關單位報告”“當我看到地上的垃圾和樹枝時,我會把它們撿起來扔進垃圾桶”等。本研究中,該量表的Cronbachs α值為0.92。

(3)他人不文明行為。采用Su等研究中的量表,共3個測量題項[13]。該量表在相關研究中被較多學者采用,經實證檢驗具有良好的信效度。代表性的題項如“我發現有的游客亂扔垃圾”“有的游客為了抄近路而踩踏草坪”“有的游客爬上雕塑拍照”。本研究中,該量表的Cronbachs α值為0.89。

(4)道德認同。采用Aquino等開發的外顯化道德認同量表,共5個測量題項[57]。該量表在相關研究中被較多學者采用,經實證檢驗具有良好的信效度。代表性的題項如“游覽中我經常采取能體現親環境特點的行為”“我積極參與能體現親環境品質的活動”等。本研究中,該量表的Cronbachs α值為0.89。

(5)道德推脫。采用Wu等研究中的量表,共8個測量題項[19]。該量表在相關研究中被較多學者采用,經實證檢驗具有良好的信效度。代表性的題項如“為了方便我的朋友/親戚,有時少采取一些環保的行為是可以的”“考慮到他人的行為,我有時做一些對環境有害的行為幾乎不是一種罪過”“在每個人都在從事有害環境的行為的情況下,我不會因為這樣做而受到責備”等。本研究中,該量表的Cronbachs α值為0.94。

(6)控制變量。以往的研究表明,性別、年齡和受教育水平等變量能夠影響個體的親環境行為選擇[58]。因此,本研究將上述變量作為控制變量,以避免其影響研究中變量間的因果關系。

變量的信度和效度分析結果和具體來源如表1所示。

3 結果與分析

3.1 驗證性因子分析和信效度檢驗

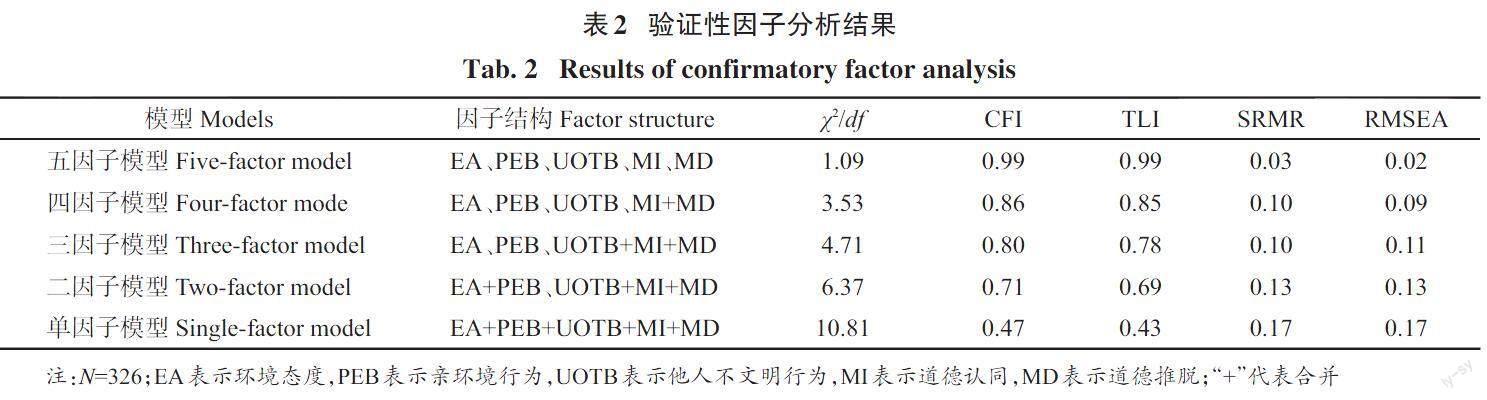

為檢驗本研究中主要潛變量間的區分效度,采用Mplus 7.0軟件進行驗證性因子分析。從表2的分析結果可以看出,相較其他模型,五因子模型具有最好的擬合指標,說明變量間的區分效度較好。

同時,從表1的分析結果可以看出,各變量的因子載荷在0.72~0.88之間,組合信度(composite reliabilities,CR)均大于0.7,平均方差提取量(average variance extracted,AVE)均大于0.5,說明變量具有良好的聚合效度。

3.2 數據同源偏差檢驗

由于研究的問卷均由游客填寫,盡管在調查過程中已經采取一定措施對調查數據質量進行控制,如向調查對象說明研究目的、確保調查結果的保密性、要求其按真實感受回答等,但依然可能存在數據的同源偏差問題。因此,本研究采用Harman單因子檢測方法對數據同源偏差問題進行檢驗。具體做法為:將所有題項放在一起進行因子分析,在未旋轉的情況下,得到5個特征根大于1的因子,共解釋了72.2%的總方差,其中,第一個因子解釋了35.26%的總方差,未超過40%的臨界標準,表明本研究數據的同源偏差不嚴重。

3.3 描述性統計與相關分析

各變量的均值、標準差和相關系數如表3所示。可以看出,環境態度與親環境行為顯著正相關(r=0.48,p<0.01);他人不文明行為與道德認同顯著負相關(r=-0.44,p<0.01),與道德推脫顯著正相關(r=0.53,p<0.01)。上述結果為本研究的相關假設提供了初步支持。

3.4 假設檢驗

在控制人口統計變量的基礎上,筆者采用Mplus 7.0軟件對研究假設及理論模型進行檢驗。假設檢驗結果如圖2所示。

由圖2可以看出,環境態度和他人不文明行為的交互項顯著負向影響親環境行為(β=-0.15,p<0.05)。為了更直觀地呈現相關變量的調節效應,研究以他人不文明行為變量的均值加減一個標準差作為分組標準,分別對該變量高低兩種水平下的環境態度與親環境行為的關系進行描繪,以便更直觀地反映其調節作用。從圖3可以看出,當他人不文明行為程度較高時,環境態度對親環境行為的正向影響較弱;而在他人不文明行為程度較低時,環境態度對親環境行為的正向影響較強。因此,H1得到支持。他人不文明行為顯著負向影響道德認同(β=-0.46,p<0.01)、正向影響道德推脫(β=0.54,p<0.01),H2和H3得到支持。環境態度和道德認同的交互項顯著正向影響親環境行為(β=0.21,p<0.01),環境態度和道德推脫的交互項顯著負向影響親環境行為(β=-0.26,p<0.01)。為直觀呈現道德認同和道德推脫的調節效應,同樣以兩個變量的均值加減一個標準差作為分組標準,分別對兩個變量高低兩種水平下的環境態度與親環境行為的關系進行描繪。從圖4可以看出,在低道德認同的情況下,環境態度對親環境行為的正向影響較弱;而在高道德認同的情況下,環境態度對親環境行為的正向影響較強。而從圖5則可以看出,在低道德推脫的情況下,環境態度對親環境行為的正向影響較強;而在高道德推脫的情況下,環境態度對親環境行為的正向影響較弱。因此,H4和H5得到支持。

最后,為進一步檢驗他人不文明行為通過道德認同和道德推脫影響環境態度與親環境行為關系的間接效應,本研究采用Grant等的做法[59],采用Bootstrapping方法對326個調查樣本進行有放回抽樣,共抽取出5000組樣本,以此計算間接效應的置信區間。當間接效應95%置信區間不包含0時,說明補中介的調節效應顯著。分析結果顯示,他人不文明行為通過道德認同和道德推脫間接影響環境態度與親環境行為關系的95%置信區間分別為[-0.07,? -0.01]和[-0.13,-0.02],均不包含0,說明本研究的間接調節效應均為顯著,H6和H7得到驗證。

4 結論與啟示

4.1 研究結論

本研究基于社會認知理論,從旁觀者視角探討他人不文明行為對國家公園游客環境態度和親環境行為關系的調節效應,同時考察了道德認同和道德推脫兩種道德認知傾向在這一調節效應中的中介作用。研究結果如下。

(1)他人不文明行為能夠負向調節環境態度對游客親環境行為的影響。雖然一些學者已經開始探討外部環境變量在游客親環境行為形成過程中的作用,比如,Liu等[12]和徐洪等[7]分析了景區環境質量對親環境行為的影響;仇夢嫄等從聲景認知角度考察游客環保行為的驅動機制[60]。但以往研究更多關注客觀環境條件本身,忽視了游客間互動可能帶來的影響。本研究發現,作為一種重要外部情境變量,他人不文明行為能夠抑制游客環境態度對親環境行為的促進作用。究其原因,可能是在不文明行為的不良示范效應影響下,個體增強了對自身游客角色的感知,助長了逃避懲罰的僥幸心理,進而放松了行為規范對自己的約束。

(2)他人不文明行為能夠影響游客的道德認知傾向。旅游領域的研究已認識到個體道德認知對親環境行為的作用,但大多將其作為個體固有的內在特質,較少考察情境變量對其道德認知的影響。Su等雖然意識到這一問題,但主要關注的是游客道德推脫的中介效應[13]。道德認同和道德推脫都屬于個體的道德認知范疇,本研究通過實證研究發現,不同水平的他人不文明行為會誘發游客不同的道德認知傾向,具體而言,他人不文明行為負向影響道德認同、正向影響道德推脫。這一結論在一定程度上對現有研究作出了補充。

(3)道德認知能夠調節環境態度對游客親環境行為的影響。現有研究對個體道德認知變量調節機制的探討,主要集中在組織情境層面,而旅游情境下的相關研究較少。本研究發現,游客的道德認知在環境態度和親環境行為關系中扮演著重要的作用,具體而言,當個體產生道德認同傾向后,能夠增強環境態度對親環境行為的正向影響;而當個體產生道德推脫傾向后,這種影響則會被削弱。因此,應充分重視游客道德認知狀態在親環境行為形成過程中的作用研究,這有可能是“態度-行為”不一致問題的重要原因。

(4)道德認知中介了他人不文明行為對環境態度和親環境行為關系的調節作用。具體而言,他人不文明行為通過道德認同對環境態度和親環境行為關系產生強化效應,通過道德推脫對上述關系產生削弱效應。這一結論意味著他人不文明行為調節作用的發揮,部分取決于其如何促進游客自身內在道德認知的變化:游客根據接觸到的不文明行為來調節自身的道德認知,進而強化或削弱環境態度對親環境行為的影響。該結論進一步反映出道德規范對游客親環境形成的重要性,同時也為游客不文明行為“傳染效應”的形成找到了合理的解釋。

4.2 理論貢獻

首先,豐富了游客親環境行為的研究視角。現有研究大多從游客自身因素出發,卻忽視了作為一名“旁觀者”,個體受到處于同一旅游情境中的其他游客及其不文明行為的影響。本研究從旁觀者視角,考察他人不文明行為對個體環境態度和親環境行為關系的調節作用,不僅對當前的研究作出了有益的補充,回應了Hanss等關于引入外部情境因素作為調節變量以進一步厘清環境態度和親環境行為兩者間關系的呼吁[6],而且將他人行為表現與游客行為選擇聯系在一起,豐富了游客親環境行為的抑制因素研究。旁觀者視角的引入,不僅有利于進一步厘清旅游情境下游客親環境行為的外部影響因素,而且有助于旅游地更清晰地認識到游客不文明行為的螺旋升級危害。

其次,深化了游客不文明行為影響后果研究。以往的研究雖然也發現他人不文明行為對游客有消極影響,但對其所造成的后果沒有引起足夠重視[61]。本研究從旁觀者視角,證實不文明行為存在“傳染效應”,會通過影響游客的道德認知而改變其態度和親環境行為的的關系。對不文明行為影響的螺旋升級效應分析,在一定程度上彌補了現有研究的不足,有助于旅游地采取針對性措施防止游客不文明行為的進一步擴散。不僅如此,對他人行為的認知和道德認知雖然屬于不同的認知機制,卻可以在社會認知理論的框架下共同發揮作用,給游客環境態度和親環境行為的關系帶來影響,這也為環境態度和親環境行為的關系提供了一種全新的多元邊界機制。

再次,拓展了對游客道德認知作用機制的理解。一些學者雖然認識到道德認知對個體親環境行為選擇的影響,但主要基于特質視角[19]。但正如Shao等指出,特質視角更適合解釋經過認真思考的道德行為,而不適合游客親環境行為這種隱性和無意識的道德行為[48]。本研究從社會認知視角來分析游客道德認知的作用機制問題,不僅更符合游客親環境行為的實際特點,同時也進一步揭開個體道德自我調節機制變化的“黑箱”,更有利于剖析情境因素的影響和游客親環境行為產生的心理過程。

4.3 實踐啟示

首先,國家公園應進一步構建豐富且完善的教育解說體系,加強對游客的生態文明和環境倫理教育。內容豐富且形式多樣的自然教育和環境境教育活動是激發公眾環境意識的有效途徑,同時也是國家公園設立的主要目標之一。因此,國家公園一方面可結合自身資源特色,將環境科學、倫理道德、生態文化及審美等知識設計成環境教育的素材,向游客宣傳生態資源和自然環境的價值及保護的意義,突出生態文明建設和環境倫理;另一方面,可采取多樣化的宣傳教育方式,如陳列展示、影視播放、人員解說、引導標語等,全方位、多角度向游客傳播環境保護觀念,以促使其將環境態度更好地轉化為具體親環境行為。

其次,建立和完善國家公園游客行為規范,構建游客行為引導機制。本研究的結論表明,游客的不文明行為存在螺旋升級危害,因此,國家公園應通過法律法規、管理制度等對游客行為進行管理。一方面,通過制訂出臺游客在公園內的行為規范,如《文明游覽公約》《游客行為規范》等,引導大家自覺地保護國家公園的生態資源和自然環境、遵守公共秩序、愛惜公共設施等,營造文明和諧的游覽氛圍;另一方面,通過規章制度明確規定游客在國家公園內需禁止或限制的行為,并加強工作人員的監管力度,及時對不當行為進行提醒與勸阻,減少游客不文明行為的發生。

再次,重視國家公園游客生態道德價值觀的培育工作。本研究發現,道德認知不僅調節環境態度對親環境行為的影響,而且還在他人不文明行為對環境態度和親環境行為關系的調節過程中發揮中介效應。因此,國家公園管理部門需要采取措施對游客道德認知進行引導和干預。一方面,通過宣傳引導,向游客宣傳、講解國家公園資源的珍稀性、獨特性、代表性,說明生態系統和資源破壞的嚴重后果,引導游客尊重自然、熱愛自然、敬畏自然,增強游客對環境的道德關懷,提升其對親環境行為的道德認同;另一方面,可鼓勵游客積極參與親環境實踐活動。例如參與國家公園內的志愿服務、活動設計、宣傳推廣等工作,讓游客將生態價值觀落實到具體的生態實踐當中。

4.4 討論

個體的環境行為及其影響因素一直以來都是環境社會學領域的研究重點,而“態度-行為”不一致問題也一直是困擾學界和業界的難題之一。本研究雖然為該問題的解決提供了一定思路,但還存在一定局限:首先,本研究采用橫截面的調查數據對變量間的關系進行研究,在解釋變量間的因果關系時存在一定的局限性,且可能存在受訪者刻意美化自身行為的問題。對此,國內相關學者建議應采用實驗法、觀察法和系統評估等方法,以克服問卷調查所存在的缺陷[25,62]。因而,后續的研究可借鑒不同研究方法的優勢,進一步提高研究的科學性。其次,雖然諸多學者均圍繞環境態度這一變量展開對親環境行為的研究,但環境態度只是環境意識變量最基本的組成部分,且學者們對這一概念的界定尚未形成共識[63],造成對該變量的測量工具尚未統一,后續的研究可采用其他成熟量表(如新環境范式量表),以提高變量測量的準確性。再次,本研究并未對親環境行為的類型進行區分。一些學者建議將親環境行為分為低付出親環境行為和高付出親環境行為兩種類型[45],以更好地區分不同類型親環境行為在形成機制上的區別。今后的研究可以進一步探討他人不文明行為和個體道德認知對不同類型親環境行為的影響,以提高研究結論的準確性。最后,本研究主要對不文明行為所引發的負面效應進行分析,但在日常生活中,不文明行為正向激勵個體親環境行為的現象也時有發生,今后的研究可進一步結合旅游活動的特點探討這種逆向傳染的發生機制。

參考文獻(References)

[1] ESFANDIAR K, DOWLING R, PEARCE J, et al. Personal norms and the adoption of pro-environmental binning behaviour in national parks: An integrated structural model approach[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2019(3): 1-23.

[2] GAO Y, MA Y, BAI K, et al. Which factors influence individual pro-environmental behavior in the tourism context: Rationality, affect, or morality?[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2021, 26(5): 516-538.

[3] PASSAFARO P. Attitudes and tourists sustainable behavior: An overview of the literature and discussion of some theoretical and methodological issues[J]. Journal of Travel Research, 2020, 59(4): 579-601

[4] LEE J, CHO M. New insights into socially responsible consumers: The role of personal values[J]. International Journal of Consumer Studies, 2019, 43(2): 123-133.

[5] YOUNG W, HWANG K, MCDONALD S, et al. Sustainable consumption: Green consumer behavior when purchasing products[J]. Sustainable Development, 2010, 18(1): 20-31.

[6] HANSS D, B?HM G, DORAN R, et al. Sustainable consumption of groceries: The importance of believing that one can contribute to sustainable development[J]. Sustainable Development, 2016, 24(6): 57-370.

[7] 徐洪, 涂紅偉. 景區環境質量對游客親環境行為的影響研究——以武夷山風景名勝區為例[J]. 林業經濟, 2021, 43(12): 39-54. [XU Hong, TU Hongwei. Research on the influence of scenic spots environmental quality on the pro-environmental behavior of tourists: A case of Wuyishan scenery area[J]. Forestry Economics, 2021, 43(12): 39-54.]

[8] LI Q C, WU M Y. Tourists pro-environmental behavior in travel destinations: Benchmarking the power of social interaction and individual attitude[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(9): 1371-1389.

[9] STEG L, BOLDERDIJK J W, KEIZER K, et al. An integrated framework for encouraging pro-environmental behaviour: The role of values, situational factors and goals[J]. Journal of Environmental Psychology, 2014, 38: 104-115.

[10] GENG L, CHENG X, TANG Z, et al. Can previous pro-environmental behaviours influence subsequent environmental behaviours? The licensing effect of proenvironmental behaviors[J]. Journal of Pacific Rim Psychology, 2016(9), 10: 1-9.

[11] OLIVER J, BENJAMIN S, LEONARD H. Recycling on vacation: Does pro-environmental behavior change when consumers travel?[J]. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2019, 29(2): 266-280.

[12] LIU J, WU J S, CHE T T. Understanding perceived environment quality in affecting tourists environmentally responsible behaviors: A broken windows theory perspective[J]. Tourism Management Perspectives. 2019, 31: 236-244

[13] SU L J, CHENG J, WEN J, et al. Does seeing deviant other-tourist behavior matter? The moderating role of travel companions[J]. Tourism Management, 2022, 88(3): 104434.

[14] WINTERICH K P, AQUINO K, MITTAL V, et al. When moral identity symbolization motivates prosocial behavior: The role of recognition and moral identity internalization[J]. Journal of Applied Psychology, 2013, 98(5): 759-770.

[15] 馮艷濱, 李靈軍. 中國國家公園環境倫理選擇與本土構建研究[J]. 北京林業大學學報(社會科學版), 2021, 20(2): 59-65.[FENG Yanbin, LI Lingjun.Environmental ethics selection and local construction of chinese national parks[J]. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences Edition), 2021, 20(2): 59-65.]

[16] 吳思, 郭丹丹. “到此一游”現象為何屢禁不止?——基于道德認同的視角[J]. 旅游學刊, 2018, 33(11): 26-36. [WU Si, GUO Dandan. Why the failure to prohibit tourists “I was here” graffiti behavior is repeated? The perspective of moral identity[J].Tourism Tribune, 2018, 33(11): 26-36.]

[17] 王財玉, 鄭曉旭, 余秋婷, 等. 綠色消費的困境:身份建構抑或環境關心?[J]. 心理科學進展, 2019, 27(8): 1507-1520. [WANG Caiyu, ZHENG Xiaoxu, YU Qiuting, et al. The dilemma of green consumption: Identity construction or environmental concern?[J]. Advances in Psychological Science, 2019, 27(8): 1507-1520.]

[18] WILLISTON B. Moral progress and Canadas climate failure[J]. Journal of Global Ethics, 2015, 7(2):149-160.

[19] WU J L, FONT X, LIU J Y. Tourists pro-environmental behaviors: Moral obligation or disengagement?[J]. Journal of Travel Research, 2021, 60(4): 735-748.

[20] 鐘皓, 田青, 白敬伊. 基于社會認知理論的員工幫助行為對倫理型領導的作用機制研究[J]. 管理學報, 2019, 16(1): 64-71.[ZHONG Hao, TIAN Qing, BAI Jingyi. The mechanisms of ethical leadership on employees helping behavior: A study based on social cognition theory[J]. Chinese Journal of Management, 2019, 16(1): 64-71.]

[21] MIAO L, WEI W. Consumers pro-environmental behavior and the underlying motivations: A comparison between household and hotel settings[J]. International Journal of Hospitality Management, 2013, 32(1): 102-112

[22] BANDURA A. Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.[J]. Personality & Social Psychology Review, 1999, 3(3): 193-209.

[23] 洪大用. 公民環境意識的綜合評判及抽樣分析[J]. 科技導報, 1998(9): 13-16. [HONG Dayong. A comprehensive judge and sampling analysis of the citizens environmental awareness[J]. Science & Technology Review, 1998(9): 13-16.]

[24] 劉麗梅, 呂君. 草原旅游發展中旅游管理部門環境意識的調查研究[J]. 中國人口·資源與環境, 2008, 18(2): 160-165. [LIU Limei, LYU Jun. Environment consciousness of the tourism management departments in the course of developing grassland tourism[J].China Population, Resources and Environment, 2008, 18(2): 160-165.]

[25] 周志家. 環境意識研究: 現狀、困境與出路[J]. 廈門大學學報(哲學社會科學版), 2008(4): 19-26. [ZHOU Zhijia. Environmental awareness research: State, crisis and solutions[J]. Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences Edition), 2008(4): 19-26.]

[26] 和占瓊, 何民. 環境態度對交通行為影響研究綜述[J]. 城市問題, 2015(1): 97-101. [HE Zhanqiong, HE Min. A review on the effects of environmental attitude on traffic behavior[J]. Urban Problems, 2015(1): 97-101.]

[27] TSUNG H L, FEN H J. The influence of recreation experience and environmental attitude on the environmentally responsible behavior of community-based tourists in Taiwan[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(7): 1063-1094

[28] KIL N, HOLLAND S M, STEIN T V. Structural relationships between environmental attitudes, recreation motivations, and environmentally responsible behaviors[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2014, 7(8): 16-25

[29] CHENG T M, WU H C. How do environmental knowledge, environmental sensitivity, and place attachment affect environmentally responsible behavior? An integrated approach for sustainable is land tourism[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(4): 557-576.

[30] 李文明, 殷程強, 唐文躍, 等. 觀鳥旅游游客地方依戀與親環行為:以自然共情與環境教育感知為中介變量[J]. 經濟地理, 2019, 39(1): 215-224. [LI Wenming, YIN Chengqiang, TANG Wenyue, et al. Place attachment and pro-environmental behaviors of bird-watching tourists: Taking natural empathy and perception of environmental education as mediating variables[J]. Economic Geography, 2019, 39(1): 215-224.]

[31] JUVAN E, DOLNICAN S. Measuring environmentally sustainable tourist behaviour[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 59(3):30-44.

[32] MCKERCHER B, PRIDEAUX B . Are tourism impacts low on personal environmental agendas?[J]. Journal of Sustainable Tourism. 2010, 19(3): 325-345

[33] JUVAN E, DOLNICAR S. The attitude-behaviour gap in sustainable tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 48: 76-95.

[34] 戚海峰, 于輝, 向偉林, 等. 綠色消費情境下消費者為什么會言行不一?[J]. 心理科學進展, 2019, 27(7): 1307-1319. [QI Haifeng, YU Hui, XIANG Weilin, et al. Discussion of current theories and future research on attitude-behavior gap in green consumption[J]. Advances in Psychological Science, 2019, 27(7): 1307-1319.]

[35] STERN P C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior[J]. Journal of Social Issues, 2000, 56(3): 407-424.

[36] LI T, CHEN Y. The destructive power of money and vanity in deviant tourist behavior[J]. Tourism Management, 2017, 61(8): 152-160.

[37] 占小軍, 陳穎, 羅文豪, 等. 同事助人行為如何降低職場不文明行為:道德推脫的中介作用和道德認同的調節作用[J]. 管理評論, 2019, 31(4): 117-127. [ZHAN Xiaojun, CHEN Ying, LUO Wenhao, et al. How do coworkers helping behaviors reduce workplace incivility: The mediating role of moral disengagement and the moderating role of moral identity[J]. Management Review, 2019, 31(4): 117-127.]

[38] RATNER R K, KAHN B K. The impact of private versus public consumption on variety-seeking behavior[J]. Journal of Consumer Research, 2002, 29(2): 246-257

[39] 廖維俊,何有世.非慣常環境旅游者不文明行為是如何形成的?——基于相對剝奪理論視角的扎根研究[J]. 干旱區資源與環境, 2018, 32(6): 194-201. [LIAO Weijun, HE Youshi. How does the uncivilized behavior of tourists form in unusual environment?[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2018, 32(6): 194-201. ]

[40] BANDURA A, BARBARANELLI C, CAPRARA G V, et al. Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(2): 364-374.

[41] BOARDLEY I D, KAVUSSANU M. Effects of goal orientation and perceived value of toughness on antisocial behavior in soccer: The mediating role of moral disengagement[J]. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2010, 32(2): 176-192.

[42] MOORE C, MAYER D M, CHIANG F F T, et al. Leaders matter morally: The role of ethical leadership in shaping employee moral cognition and misconduct[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 104(1): 123-145

[43] 孫利平, 陳晨, 陳煊煊, 等. 員工職場偏差行為對其自身的影響: 基于情感事件理論的探討[J]. 外國經濟與管理, 2021, 43(6): 138-152. [SUN Liping, CHEN CHEN, Chen Xuanxuan, et al. Impacts of employees workplace deviant behavior on themselves: An empirical study based on the affective events theory[J]. Foreign Economics & Management, 2021, 43(6): 138-152. ]

[44] AGUINIS H, GLAVAS A. On corporate social responsibility, sense making, and the search for meaningfulness through work[J]. Journal of Management, 2019, 45(3): 1057-1086.

[45] MULDER L B, AQUINO K. The role of moral identity in the aftermath of dishonesty[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2013, 121(2): 219-230.

[46] 文鵬, 陳誠. 非倫理行為的“近墨者黑”效應——道德推脫的中介過程與個體特質的作用[J]. 華中師范大學學報(人文社會科學版), 2016, 55(4): 169-176. [WEN Peng, CHEN Cheng. “Monkey see, monkey do” of unethical behaviors—The mediating role of moral disengagement and the moderating process of individual characteristics[J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2016, 55(4): 169-176.]

[47] BANDURA A. Moral disengagement in the perpetration of inhumanities[J]. Personality and Social Psychology Review, 1999, 3(3): 193-209

[48] SHAO R, AQUINO K, FREEMAN D. Beyond moral reasoning: Are view of moral identity research and it simplications for business ethics[J]. Business Ethics Quarterly, 2008, 18(4): 513-540.

[49] STETS J E, CARTER M J. A theory of the self for the sociology of morality[J]. American Sociological Review, 2012, 77(1): 120-140.

[50] MULDER L B, AQUINO K. The role of moral identity in the after math of dishonesty[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2013, 121(2): 219-230.

[51] PACIELLO M, FIDA R, TRAMONTANO C, et al. Stability and change of moral disengagement and its impact on aggression and violence in late adolescence[J]. Child Development, 2008, 79(5): 1288-1309.

[52] DECI E L, RYAN R M. The support of autonomy and the control of behavior[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 53(6): 1024-1037.

[53] EDWARDS J R, LAMBERT L S. METHODS for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1-22.

[54] 曹輝, 林施琦, 張靜嫻, 等. 福利值與異質性: 武夷山國家公園旅游者的選擇實驗分析[J]. 生態與農村環境學報, 2022, 38(1):126-135. [CAO Hui, LIN Shiqi, ZHANG Jingxian, et al. Welfare value and heterogeneity: An experimental analysis of tourists choice in Wuyi mountain national park[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2022, 38(1): 126-135.]

[55] HAN H. TRAVELERS pro-environmental behavior in a green lodging context: Converging value-belief-norm theory and the theory of planned behavior[J]. Tourism Management, 2015, 47(4): 164-177.

[56] HE X, HU D, SWANSON S R, et al. Destination perceptions, relationship quality, and tourist environmentally responsible behavior[J]. Tourism Management Perspectives, 2018, 28: 93-104.

[57] AQUINO K, REED A I. The self-importance of moral identity[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2002, 83(6): 1423-1440.

[58] 賈衍菊, 林德榮. 旅游者環境責任行為: 驅動因素與影響機理——基于地方理論的視角[J]. 中國人口·資源與環境, 2015, 25(7): 161-169. [JIA Yanju, LIN Derong. Influence factors and effects of tourists environmentally responsible behaviors based on place theory[J]. China Population, Resources and Environment, 2015, 25(7): 161-169.]

[59] GRANT A M, BERRY J W. The necessity of others is the mother of invention: Intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(1): 73-96.

[60] 仇夢嫄, 張捷, 張宏磊, 等. 基于旅游聲景認知的游客環保行為驅動機制研究——以廈門鼓浪嶼為例[J]. 旅游學刊, 2017, 32(11): 105-115. [QIU Mengyuan, ZHANG Jie, ZHANG Honglei, et al. The driving mechanism of tourists pro-environment behavior based on cognition of tourism soundscapes: A case of Kulangsu[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 105-115.]

[61] ROSEN C C, KOOPMAN J, GABRIEL A S, et al. Who strikes back? A daily investigation of when and why incivility begets incivility[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(11): 1620-1634.

[62] 涂紅偉, 郭功星. 在線旅游消費者是積極主動還是消極逃避?——認知需要對困惑與滿意度的影響[J]. 旅游學刊, 2018, 33(7): 91-102. [TU Hongwei,GUO Gongxing. Online travel consumers prefer active coping or passive avoidance? The effect of need for cognition on the relationship between consumer confusion and satisfaction[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(7): 91-102. ]

[63] 于亢亢, 趙華, 錢程, 等. 環境態度及其與環境行為關系的文獻評述與元分析[J]. 環境科學研究, 2018, 31(6): 1000-1009. [YU Kangkang, ZHAO Hua, QIAN Cheng, et al. Literature review and meta-analysis of the relationship between environmental attitude and environmental behavior[J]. Research of Environmental Sciences, 2018, 31(6): 1000-1009.]

Moral Identity or Moral Disengagement? A Study on the Relationship between Environmental Attitude and Pro-environmental Behavior of Tourists in

National Parks from the Bystander Perspective

XU Hong1, TU Hongwei2

(1. Fujian Forestry Vocational Technical College, Nanping 353000, China;

2. School of Tourism, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract: National parks, while providing a venue for ecotourism activities, are confronted with the negative environmental impact caused by tourists uncivilized behavior. Guiding tourists to proactively take pro-environmental behaviors during their visits is considered key to address the deteriorating environment of tourism and to achieve sustainable tourism. Environmental attitude is regarded as one of the most important variables affecting pro-environmental behaviors. However, some empirical studies have found weak or even no relationship between them. Researchers believe that the relationship between environmental attitude and pro-environmental behavior may also be influenced by external contextual variables, but this influence has not been fully explored. At the same time, existing research still adopts a general perspective on pro-environmental behavior without integrating the characteristics of tourism activities to explore situational factors that influence tourists pro-environmental behavior, leading to inconsistent theoretical conclusions and practical results in existing research.

To address the aforementioned problems, this study have examined the influence of uncivilized tourist behavior on the relationship between individuals environmental attitudes and pro-environmental behavior from the perspective of social cognitive theory. According to social cognitive theory, the relationship between the external environment and individual behavior depends on individuals cognitive states. Therefore, the goal of the present study is to investigate the moderating effects of the two types of moral cognitive tendencies (moral identity and moral disengagement) on the relationship between environmental attitudes and pro-environmental behavior.

With a questionnaire delivered to 326 tourists in Wuyishan National Park, this study employed structural equation modeling and the bootstrap method to test our hypotheses. The empirical results are shown below: uncivilized tourist behavior moderates the relationship between environmental attitudes and pro-environmental behavior. When there is less uncivilized tourist behavior, the positive impact of environmental attitudes on pro-environmental behavior is stronger. Uncivilized tourist behavior negatively affects moral identity and positively affects moral disengagement. Both moral identity and moral disengagement moderate the relationship between environmental attitudes and pro-environmental behavior. When tourists have a tendency towards moral identity, it strengthens the positive impact of environmental attitudes on pro-environmental behavior. Conversely, when they have a tendency towards moral disengagement, this positive impact is weakened. Moral identity and moral disengagement mediate the moderating effects of uncivilized tourist behavior on the relationship between environmental attitudes and pro-environmental behavior.

This study not only enriches the research on the relationship between environmental attitudes, uncivilized other-tourist behavior, moral cognition, and pro-environmental behavior but also makes contributions to academic research and management practices. Firstly, by introducing the bystander perspective, it addresses the limitations of existing research that primarily focuses on the individuals perspective in exploring the mechanisms of pro-environmental behavior formation. This study further expands the research on situational factors influencing pro-environmental behavior. Secondly, by investigating the situational factors influencing individual moral cognition, it fills the gap in existing research on tourists moral cognition that overlooks the role of situational factors. This research contributes to a deeper understanding of the influence of situational factors on tourists moral norms. Thirdly, by clarifying the mechanisms of the moderating effects of other tourists uncivilized behavior, this study reveals the causes of the “attitude-behavior” inconsistency among tourists in tourism contexts. It advances existing theories and provides guidance for managing tourism destinations.

Keywords: pro-environmental behavior; environmental attitude; uncivilized tourist behavior; moral identity; moral disengagement; social cognitive theory

[責任編輯:劉? ? 魯;責任校對:宋志偉]