天涯路遠有知音

郭曉勇

在中國,提到紀伯倫,自然會想到冰心。

因為文學,因為詩歌,因為翻譯,紀伯倫和冰心兩個人的名字永遠聯系在了一起。

冰心是紀伯倫的《先知》中文首譯者,人們熟悉的紀伯倫的許多經典名句,都是經過她的翻譯傳遞給中國讀者的。

紀伯倫被稱為“黎巴嫩文壇驕子”,是阿拉伯文學的主要奠基人,20世紀阿拉伯新文學道路的開拓者之一。他以“愛”和“美”為主題,從心底唱出“母親心里的歌”,以卓越的想象和象征的手法,表達深沉的情感和高遠的志向。

紀伯倫、魯迅和泰戈爾一樣,被認為是近代東方文學走向世界的先驅。今年是紀伯倫誕辰140周年,也是其詩作《先知》問世100周年。

譯本結緣

20世紀80年代中期,時任新華社貝魯特分社首席記者盧章誼和她任我國駐黎巴嫩大使館武官的丈夫曹彭齡,曾費盡周折兩度造訪“紀伯倫博物館”和拜訪冰心老人。

當時的黎巴嫩,正處在長達十年的內憂外患之中,國內教派紛爭,外部勢力插手,武裝林立,治安混亂,戰事頻繁,綁架和爆炸事件時有發生。

紀伯倫出生在黎巴嫩北部一個名叫布舍里的小山城。

青年紀伯倫

1984年11月的一天,曹彭齡、盧章誼夫婦趁局勢相對平穩的間隙,利用去北部城市特里波利出差之便,在友人的幫助下,穿過數不清的路障、哨卡,來到布舍里,探訪紀伯倫博物館,受到館長庫魯茲先生的熱情接待。

博物館是由修道院改建的,拱形的甬道十分狹窄。兩旁一間間原本用于修女們做功課的小屋,也都辟作展室,陳列著紀伯倫的日記、手稿,墻上掛滿了他各個時期創作的油畫、速寫、插圖等作品。

曹彭齡、盧章誼告訴庫魯茲,中國讀者對紀伯倫并不陌生,早在20世紀30年代,就有一位中國著名女詩人、作家將《先知》譯成了中文,那位女詩人叫冰心。庫魯茲感到很吃驚:“能不能為我們博物館找一本?”

拜訪冰心

1986年初,曹彭齡和盧章誼從黎巴嫩回國休假。

聽說《先知》已經再版,二人本想在書店找一找。然而,幾乎跑遍了北京的大小書店,二人都沒買到。他們給冰心先生寫了封信,“懇請她幫助找一本她譯的《先知》,簽贈紀伯倫博物館,并隨信寄去宣紙,懇請她按中國習慣,題一幅字,待我們返任時,一并贈給紀伯倫博物館。”很快,冰心先生就回了信,歡迎他們前去。

冰心的家在北京市郊一所高等學府的普通宿舍樓里,“房間陳設、布置既簡樸又素雅,使人感到親切。”稍候片刻,冰心先生扶著助步器從里屋走出來,和藹地笑著說:“怎么不坐下?請坐,請坐。”

他們從背包里取出從黎巴嫩帶回的紀伯倫的畫和紀伯倫博物館的照片,贈給冰心先生,并向她談起參觀博物館時,館長庫魯茲聽說她早在20世紀30年代就將《先知》譯成中文時,既驚訝又興奮的情景。

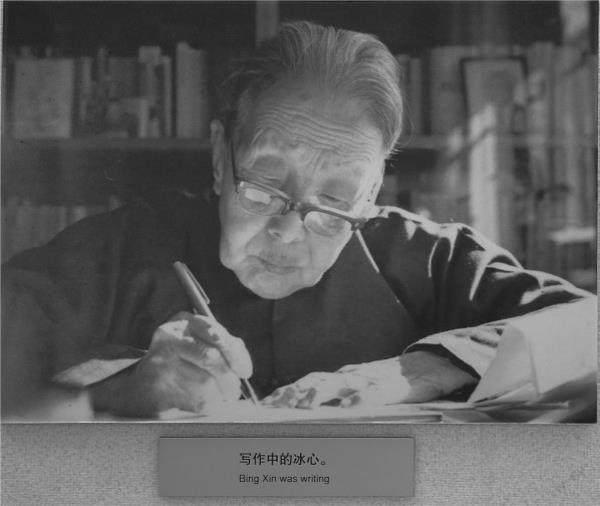

寫作的冰心

冰心說:“那是在1927年,我從美國朋友那兒第一次讀到紀伯倫的《先知》,很喜歡那些富有哲理、又具有東方氣息的文詞。我覺得它很像泰戈爾,卻又不一樣。這大概同他們的出身、經歷及社會地位有關。泰戈爾出身貴族,紀伯倫是窮苦人……”

冰心在為《先知》寫的“譯本新序”中也曾說過:紀伯倫的《先知》像一個飽經滄桑的老人,對年輕人講些處世為人的哲理,在平靜中卻流露出淡淡的悲涼……

冰心仔細聆聽曹彭齡、盧章誼談起紀伯倫家鄉布舍里和紀伯倫博物館的情況,并詢問了紀氏的卒年。

接著,冰心取出書贈紀伯倫博物館的《先知》中譯本與墨寶,并告訴曹彭齡、盧章誼,這本《先知》是她手邊僅存的唯一一本。

展開宣紙,上面是冰心一行行娟秀的字跡。她抄錄的是《先知》中“論友誼”的一段文字:

讓你的最美好的事物,都給你的朋友。

假如他必須知道你湖水的退落,也讓他知道你湖水的高漲。

你找他只為消磨光陰的人,還能算是你的朋友么?

你要在生長的時間中找他。

因為他的時間是滿足你的需要,不是填滿你的空虛。

在友誼的溫柔中,要有歡笑和共同的歡樂。

因為在那微末事物的甘露中,你的心能找到他的清曉而煥發的精神。

曹彭齡、盧章誼捧著、看著,簡直愛不釋手。“可以想象,將這些珍貴的禮物轉交給庫魯茲館長時,他該有多么興奮。”

冰心頗有些遺憾地說,她手邊英文的原版《先知》已經沒有了。曹彭齡、盧章誼便允諾,返回黎巴嫩后,一定為她找一本帶插圖的英文《先知》。冰心慈祥地點頭微笑著,輕輕說:“謝謝。”

青年冰心

紀伯倫

友誼見證

曹彭齡和盧章誼重返黎巴嫩時,不僅帶去了冰心簽贈的《先知》中譯本和她為博物館題寫的墨寶,還有盡力搜集到的與紀伯倫博物館相關的禮物,以及其他中國作家、翻譯家的關愛與祝福。

但是,由于當時局勢緊張,轉交禮物成了一件難事。眼看任期將滿,在黎巴嫩朋友穆罕默德·澤丹的幫助下,他們終于聯系到庫魯茲,再次前往紀伯倫博物館。

“這是冰心先生簽贈的《先知·沙與沫》。”曹彭齡、盧章誼懷著對紀伯倫深深的敬意,把帶來的禮物一一轉贈給庫魯茲,并告訴他:《先知》經著名詩人和作家冰心譯成中文后,便廣泛流傳。她的譯筆明麗、曉暢,不僅忠實地再現了原著的內涵,還保持了原著質樸又華美的風格。該書從20世紀30年代出版起,就被中國廣大讀者視為瑰寶。1981年,它與冰心譯的另一部紀伯倫的散文詩集《沙與沫》合輯重版后,很快就脫銷了。這一本,還是冰心自己留存的唯一一本。

庫魯茲館長接過書,翻開扉頁,上面有冰心用她清秀的字體題簽:贈給黎巴嫩紀伯倫博物館。

庫魯茲拿起冰心的卷軸,細細端詳木軸和絹面。他告訴二人,紀伯倫生前珍藏著一對中國的玉雕如意,說明他十分喜愛富有東方韻味的中國手工藝品。

庫魯茲又將幾本帶有紀伯倫手繪插圖的英文版《先知》贈送二人,并提筆在書的扉頁上為冰心題寫了贈言:

您給紀伯倫博物館的贈禮,是最有價值和最寶貴的。我們將把它陳列在紀伯倫文物旁。

在您的手跡前,我看著它,感到歲月的流逝、生命的深邃和您眼中閃爍的中國古老文化的智慧的光輝。我熱愛中國的古老文化,并努力從中汲取營養。您對紀伯倫的《先知》的重視,在他逝世不久的同一年里就將它譯出,正是中國古老文化的價值和您的睿智的明證。

我毫不懷疑,您給我和博物館的贈品,將是最深刻、最根本的人類共有的文化聯系著我們大家的最好的紀念。只有深刻的、人類共有的文化,才能將人們聯系在一起,并促進他們的團結。

向您表示由衷的敬意!

(摘自《新京報》)