現代主義藝術中的原型美學

內容提要 挪威藝術家愛德華·蒙克(1863—1944)是現代藝術之父,他以表現主義風格顛覆了西方藝術的古典傳統,開創了激進的現代主義藝術。首先,從藝術與原型關系入手探究蒙克一生反復繪制同一主題的心理動因,進而闡釋他的諸多重復性形象所具有的突出的原型美學特質。其次,著力分析蒙克最具代表性的三種情感原型形象:死亡意象、愛欲意象和孤獨意象。這三類原型形象在其生命的不同階段反復出現,由此構成了蒙克藝術的獨特氣質,進而成為深受其影響的德國表現主義藝術的典型形象。最后,轉向藝術家蒙克的一個個體性問題,他明顯帶有情緒障礙的不穩定狀態,為何導致了生命力旺盛的長壽藝術生涯,這其中的重要原因乃是藝術創作與藝術家自我慰藉的心靈療愈關系。蒙克作為一個現代主義大師,其藝術為美學思考提供了豐富的案例。

關鍵詞 蒙克 原型形象 藝術慰藉 表現主義藝術

周憲,南京大學藝術學院人文社會科學資深教授

愛德華·蒙克(1863—1944)是現代主義藝術之父,他的藝術成就和藝術風格在現代主義藝術史上令人矚目。作為一個北歐的挪威人,他雖然在巴黎習畫,和法國畫家多有交集,但是他獨特的個體生命體驗和北歐沉重而帶有悲劇性的文化,既使他迥異于塞尚式的法國畫家,也讓他有別于畢加索式的西班牙畫家。他開創了表現主義風格,深刻影響了德國藝術,其藝術獨一無二的美學特質,甚至吸引了魯迅。據說魯迅曾有意編輯一本蒙克的畫冊,不知何種原因最終沒有付諸實施。關于蒙克的藝術,存在著許多不同的研究和觀點,筆者認為從原型視角來看蒙克,也許最能觸摸到他藝術深邃的內核。

一、生命原型中的悲劇性存在

蒙克的一生充滿了悲劇性,他一輩子過著起伏不定的生活。其家人多有疾病纏身且早亡,但他卻奇跡般地活到81歲,這在當時的藝術家中并不多見。在其漫長的職業生涯中,有一個現象值得注意,那就是他的創作習性不同于很多藝術家,有些主題、形象他在一生的不同時期反復去畫,甚至可以說貫穿了他的一生。畢加索是一個多變的魔法師,他每隔幾年藝術風格就會有突變,而且一生都在不停地變。但蒙克則相反,他喜歡不斷地重復某些主題或意象。由此便不難引出一個推測:蒙克是不是一生都在矢志不渝地探索人類的基本情感?這便涉及一個重要的美學范疇——藝術的情感原型。以此來理解蒙克,似乎可以探尋到這位特立獨行的藝術家及其作品的某些奧秘。

2015年在西班牙的蒂森-波奈米薩美術館舉辦了一場蒙克畫展,題為“蒙克-原型”。展覽集中展出了蒙克的80多件作品。按照策展人的理念,這些作品匯集了諸多當代人類的情感原型,從愛和欲望,從嫉妒、憂郁、焦慮到疾病、死亡,圍繞不同場景中人的形象來展示,諸如海邊、病房、深淵、綠屋子、森林、夜晚和藝術工作室等,彰顯出蒙克作品的主題循環。這次展覽為我們理解蒙克藝術提供了一種頗有新意的路徑。

或許我們可以將蒙克稱為一位“原型藝術家”,因為:其一,他一生堅持對人類基本情感原型做反復持續的探索和表現;其二,在其藝術生涯中形成了一些不斷重復的獨特情感意象類型。根據分析心理學泰斗榮格的看法,所謂原型就是在漫長歷史中通過遺傳在人類集體無意識中所積淀的東西,是一種“前理性心靈的器官”。原型深藏在人們心里卻看不見摸不著,它反復出現在夢、神話、傳說和文學藝術作品的原型形象和原型母題之中。“我們必牢記,我們用‘原型所要表示的東西本身是不可呈現的,但是它卻有某些使其可能可視化的效果,亦即原型形象和觀念。”[1]“根據定義,原型是一些要素和母題,它們把心理元素組織進某些形象中,呈現出原型的特征,但在這種方式中,它們只能在其產生的效果中加以辨識。”[2]榮格常提及的原型形象有:陰影、老智者、少年(包括少年英雄)、作為上位人格的母親(“原始母親”和“大地母親”)和她的對手少女、男人中的阿尼瑪和女人中的阿尼姆斯等。一方面,榮格認為,“一個用原始意象說話的人,是同時在用千萬個人的聲音說話。他吸引、壓倒并且超出了偶然的暫時的意義,進入永恒的王國”[3]。另一方面,榮格又強調,“原型乃是心靈中的形象,它展現了一個人的生活過程。原型的內容一部分是物質的,另一部分則是精神本源”[4]。這就是說,人類集體無意識原型雖然博大精深不可捉摸,但它最終是通過藝術家個人所刻畫的原型形象來呈現的,因此藝術家個人的生活經歷也就進入了原型形象的生成過程。

如果說榮格還稍顯抽象,且著力于分析原始的和過往的文化的話,那么,從榮格的原型理論出發,進入蒙克的藝術世界,原型就不再是抽象寬泛的了,而是活生生的和觸手可及的。說蒙克是一位偉大的“原型藝術家”,這并不是給他歸類或賦予一個名頭,而是尋找一個新的視角,即透過原型來洞見其他分析方法所難以把握的“蒙克藝術特質”。在藝術史上,最常見的解釋路徑是采用弗洛伊德的精神分析方法,從性壓抑和無意識等方面去理解蒙克,并以此來解析他的諸多代表性畫作。誠然,這一視角的確可以揭示蒙克藝術的某些面向,但是,比較說來,從原型視角來凝視蒙克的藝術,可以把我們思考的觸角更深入地帶進藝術家的內心世界,揭示出他狂風暴雨般的悲劇性體驗,以及看似混亂而無章法的激進風格。

二、蒙克的三類情感原型形象

下文著重分析蒙克的三類情感原型形象,以期揭橥所隱含的集體無意識原型意義。

蒙克作品中最為突顯的原型形象是死亡意象。死亡原本是一個正常的人生節點,恰如一些哲學家所指出的,人一生下來所面臨的嚴峻考驗便是死亡,因為死亡對于每個人來說,是一種隨時隨地的可能性。然而,在蒙克悲劇性的一生中,他經歷了太多的死亡體驗,因此死亡像一個揮之不去的陰影始終伴隨著他的生活和藝術創作,也使他以不同形式重復地表現死亡意象(圖1、圖2)。

《病孩兒》是蒙克第一幅產生較大影響的作品,用他自己的話說是“藝術上突破性的”作品[1],創作于1885—1886年間。畫中描繪了他姐姐索菲,倚在一個白色的大枕靠上,病中神情恍惚,她15歲死于肺結核。旁邊坐著的是他的姨媽凱倫,她陷入了深深的悲傷之中,不忍直面病魔纏身的孩子。其實,蒙克自己也曾患上肺結核,當時挪威的肺結核流行,很多人都死于這一流行病。作為一個親歷病痛并體驗了親人離世悲痛的藝術家,他以直擊人心的方式描繪了病人及其死亡的陰影,給人以強烈的悲情體驗。從精神分析角度說,親人受疾病折磨以至離世的悲傷,顯然已經成為蒙克的個體無意識情結,它反復呈現并激發他反復描繪這一主題。這幅畫他不同階段畫了六個不同的版本,他甚至繪制了諸如在手術臺上、病房、離世等悲痛場景中的自己,這在藝術史上似不多見。圖1是蒙克赴巴黎三周回到挪威后創作的,顯然他是受到了畢沙羅和莫奈的印象派技法的影響,這從厚涂、筆觸、色塊和光影的色彩效果等中可見一斑。不同于印象派主要捕捉客觀場景效果,這幅畫更像是透過蒙克內心透鏡折射出來的,因而少了印象派繪畫的客觀紀實性,而多了畫家主觀體驗的情緒性,以至于有批評家認為這幅畫的場景仿佛是透過朦朧淚眼所見。蒙克這幅不拘一格的創新之作,在1886年公開展出時遭遇了保守的藝術界的批評和嘲笑,這恰恰說明他另類風格在藝術上的顛覆性。

用蒙克自己的話來說,他一生都在深淵的邊緣行走。他5歲時母親因肺結核病逝,14歲時姐姐索菲也因肺結核病故,26歲時父親離世,后來弟弟安德里亞又先他而去,妹妹又患上精神疾病等。至親的人不是在病患中便是離他而去,這無疑給他的心理造成了巨大的陰影,所以死亡始終是他一生重復呈現的藝術母題,而病人和死亡的形象則成為蒙克最具代表性的原型形象之一。不但疾病和死亡是一再重復的母題,在蒙克所創造的形象和場景中,似乎總有某種陰郁傷感的情調揮之不去。在姐姐索菲去世二十年后,蒙克又創作了《病房里的死亡》(圖2),描繪了索菲離開人世的那悲慘一刻。但畫面強調的并不是坐在靠背椅上看不見的索菲,而是屋里的六個家人對死亡的悲傷反應。父親、姨媽、兩個妹妹和一個弟弟,還有畫面中央背對著觀者的是蒙克自己,他們彼此沒有交流,完全沉浸在親人離世的沉痛中。如他所言:“在我畫的病人坐著的那同一把椅子上,我和母親的所有親人一冬又一冬地一直坐在那里渴望陽光——直到死亡把他們帶走——我和父親的所有親人則在地板上走來走去,陷入焦慮之中。”[1]蒙克一生還創作了一系列與疾病和死亡母題相關的畫作,醫院病房、停尸房、臨終場景、骷髏等形象反復出現在他的畫作中,他甚至畫了一幅自己躺在手術臺上的自畫像。

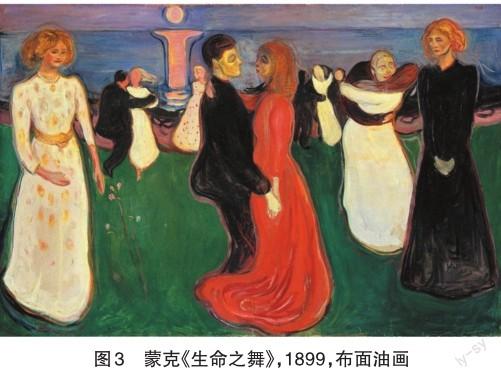

與死亡密切關聯的另一個母題是愛情。蒙克一生雖未結婚,卻也不時陷入愛的情感旋渦之中。對蒙克來說,愛情總是與痛苦相伴。他一生結交了數個女友,這些女人在蒙克的心上留下了深深的印跡,而且成為他畫作中的一系列女性形象。蒙克的第一個女友是米莉·塔烏洛,是他22歲時的初戀對象,這段感情對蒙克影響至深。塔烏洛離開蒙克后與另一個男人結婚,后又離婚再婚,完全不在意蒙克的情感,這對蒙克造成了巨大的心理創傷。他的第二個女友是圖拉·勞森,兩人不穩定的情感糾葛使蒙克深受“愛與痛”的折磨,以至于他在與勞森爭吵時,不小心手槍走火打斷了自己的左手中指。他的《生命之舞》(圖3)據說就是和勞森赴意大利旅行回來后創作的,有學者認為畫面中央的男女舞伴就是蒙克和勞森。此畫不但是兩人情感關系的形象再現,更是蒙克復雜情感的完整表現。左邊的女性身穿純潔的白色連衣裙,代表了純潔的女性,但她已是滿臉通紅,期待著愛情的到來;中間兩個翩翩起舞的男女,則代表他們墜入愛河、享受著愛情的快樂;右邊的黑衣女子,看上去已是走向中老年的婦人,以嫉妒的眼光看著兩個年輕的舞伴。前景的三個女性象征著青春少女、熱戀的成熟女人和走向衰老的婦人,揭示了女性發展的三個階段。這幅畫還可結合另一幅作品《女人的三個階段》來解讀。同時,這幅畫也可以看作是蒙克與勞森復雜關系的寫照。白衣女子是求愛階段的勞森,看上去純潔且急切;紅衣女子是熱戀中的勞森,她近距離地直面蒙克表達愛意;黑衣女子則是結束關系后的勞森,深陷情感挫折的痛苦之中[2]。

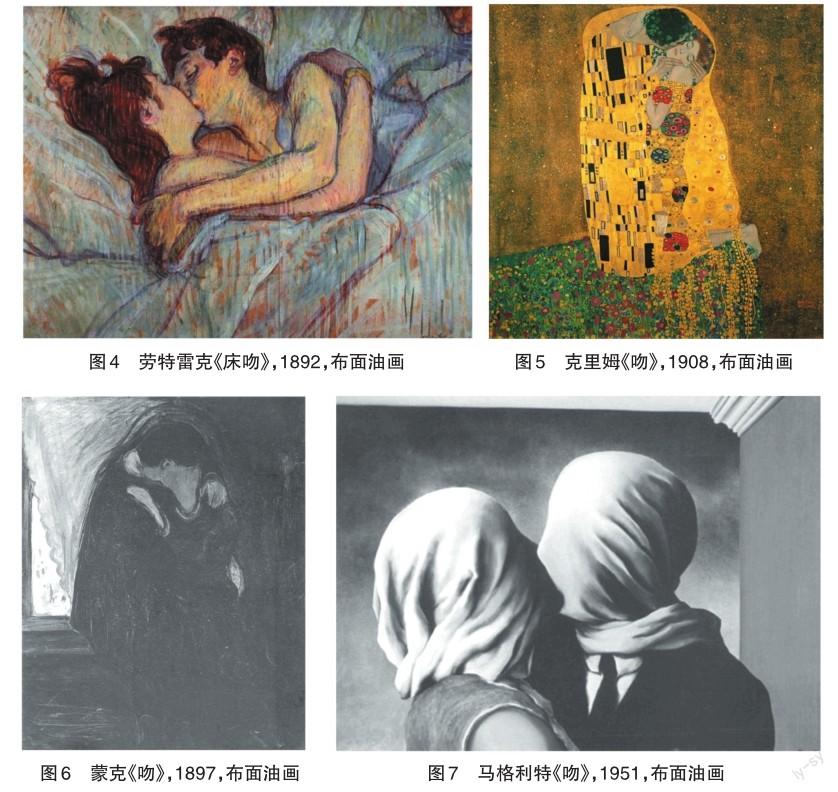

與愛的母題密切相關的另一組經典性作品是《吻》。“吻”其實是西方藝術中表現愛情常見的題材,比如與蒙克有過交集的法國畫家勞特雷克就有一幅《床吻》(圖4),比較寫實地描繪了情侶擁吻的場景。20世紀初奧地利畫家克里姆亦有經典的《吻》(圖5)。前者比較寫實,后者較具裝飾性。但蒙克與他們均有很大差異。他的《吻》(圖6)系列看上去則復雜得多,既沒有前者的幸福感,亦沒有后者的浪漫氣息,多了幾分沉重甚至恐怖。

在蒙克的《吻》中,有不少細節值得分析。首先是畫面黑暗的背景,雖露出半扇窗戶的光亮,但大部分背景均處在黑暗中。這里的黑暗意味著什么?是不是暗示了存在著愛情的某種潛在威脅?而窗外一線光明是愛的希望所在嗎?有學者認為,這里的黑暗代表了蒙克對愛情的不確定性的矛盾反應。其次,情侶兩人看不清臉面,蒙克故意將兩人眉目表情處理得模糊不清,兩人的臉好像已融為一體了。這或許是表現此刻一對情侶落入愛之愉悅中,或許是暗示失去自我的尷尬。這幅畫蒙克做了多個不同版本和媒介的重復性創作,光木刻版就有四種,雖在一些姿態上或是否裸體上有所不同,但黑暗背景與臉面模糊卻一以貫之。這不禁使人聯想到比利時畫家馬格利特的同名畫作(圖7),一對情侶蒙面相擁而吻,彼此卻沒法看見對方,看似彼此很親密,但又好像內心相距甚遠。蒙克從自己的愛情經驗中深刻體悟到,愛是一個包含了復雜矛盾的混合體,包含了愛與死、欲望、不忠、嫉妒、焦慮、絕望和升華等各種可能性。正像他自己所說的那樣:“我的藝術實際上是一種自愿的告白,是一種解釋我自己與生活之間關系的努力,所以說,它事實上是某種自我論,但我始終希望借此我能幫助別人也搞清楚。”[1]

蒙克藝術中的第三個母題是孤獨。從歷史發展的角度看,孤獨在現代社會變得越來越普遍。現代性進程摧毀了傳統社會的有機性,“傳統導向”及其緊密的宗族、家庭和社區關系,讓位于現代社會的“自我導向”和普遍的社會“原子化”,孤獨作為一個常見的社會問題出現了。從文化地理學的角度看,挪威地處歐洲北方,由于氣候寒冷,居家生活時間遠多于社交時間,因此那里憂郁、獨孤和焦慮更為普遍。加之病魔不斷導致有親人離世,而蒙克在愛情上屢經坎坷,所以內心的孤獨便成為他持久的精神特質。孤獨其實并不意味著沒有社交或社會聯系,蒙克一生的藝術活動和社會交往還是比較豐富的,但與生俱來的內心或精神孤獨卻伴隨他一生。對蒙克畫作進行檢視不難發現,在不同時期的不同作品中,孤獨是一個貫穿始終的藝術母題,它以不同形式、不同氛圍或不同形象表現出復雜的孤獨的情緒及其體驗。

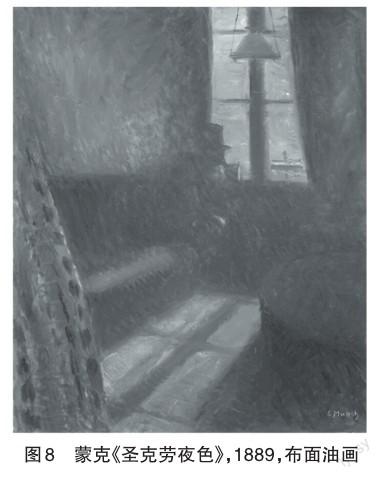

《圣克勞的夜色》(1889)(圖8)是一幅典型的孤獨體驗的視覺呈現。這是蒙克第二次游學巴黎時所作。他開始在博納畫室學習,后來因為不滿老師博納的保守風格而離開,并于1889年底在巴黎爆發霍亂時搬到了巴黎郊區圣克勞。他在一家咖啡館樓上租了一間屋子,可欣賞到塞納河風景。此畫深受印象派畫家德加以及美國畫家惠斯勒的影響,朦朧的畫面與朦朧的夜色融為一體,月光從窗戶中射入昏暗的室內,留下斑駁的光影。尤為值得注意的是,窗框就像是一個十字架,其陰影更是讓人浮想聯翩。一位紳士坐在窗前,手托著頭放眼窗外的塞納河景,陷入了孤獨的沉思之中。他在日記中寫道:“這夜晚多么悲傷,這盞破燈,還有溫柔春天氣息——多么美妙。淺藍面紗中的巴黎和全景,已經微光閃爍的煤氣燈——好憂傷。我真想哭——并大聲嚎叫。”[1]據說畫面上凝神思索的是蒙克的朋友丹麥詩人戈爾斯坦,他為蒙克創作此畫當了一回模特。夜色本身就是導致孤獨萌生的條件,畫面上又設置了一人獨處的場景,更加呼應了夜色中主人公的外在孤獨。我們也可以把畫中人設想為蒙克自己,他創作此畫時正值父親離世,也許是想通過這件作品傳達父親離去的悲哀和孤獨感,正像《病孩兒》是對姐姐離去的憶念一樣。此外,他還繪就了一系列窗邊主題的畫作,與此畫構成了繪畫“姊妹篇”,諸如《窗邊少女》(1893)等。

蒙克大多數作品都透出某種程度的內在或精神的孤獨感,特別是他的“憂郁”“絕望”主題的作品,一眼望去都能強烈地感受到難以釋然的孤獨情感。蒙克有些作品雖然人物眾多,但往往是貌合神離,或彼此雖沒有空間距離,卻可以明顯感覺到他們的心理距離。最典型的是他一系列描繪男女相會或相處的作品,比如《眼對眼》(1899)或《頭靠頭》(圖9)。以后一幅畫為例,畫面上蒙克與其女伴勞森緊緊地依偎在一起,可是仔細審辨便會發現,兩人似乎各有心思,并無愛情的歡愉,反倒覺得兩人的心理距離遙不可及。蒙克眼睛往下俯視著,似心有不快,而勞森索性閉上眼睛不再凝視眼前的世界。幽暗的藍綠背景一方面將具體的空間環境給抽象了,使之失去了方位感;另一方面由粗放而急促的筆觸所畫出的幽暗背景,又暗示了某種不詳的氣氛。孤獨是兩人共有的情緒狀態。

孤獨主題在許多現代主義藝術家那里經常看到,諸如塞尚、凡高、高更、勞特雷克等均表現過孤獨。但比較起來,蒙克的孤獨似乎更為深邃也更為持久。正是在這一點上,他與德國哲學家尼采同病相憐。他崇拜尼采,閱讀了尼采的很多著作,雖未與尼采謀過面,但他在尼采去世六年后,創作了《尼采》(1906)的畫像。尼采一人站在一座橋上,做哲人的沉思狀。下面是湍急的河水,天空中黃紅色的流動云彩,獨自一人的形象亦透露出哲人內心的精神孤獨。從社會文化方面來說,蒙克是一個敏感的人,對時代變遷中孤獨的體驗尤為敏銳;從個人經歷來看,蒙克一生比較不幸的家境遭遇,也給他帶來了難以排遣的孤獨。尤其是他的藝術創作決不走他人老路,頗有些石濤的意味,即所謂“我之為我,自有我在。古之須眉不能生我之面目,古之肺腑不能如我之腹腸。我自發我之肺腑,揭我之須眉”[1]。蒙克的表現主義藝術特質總是與現有的文化傳統和流行的藝術風格背道而馳,他天馬行空不拘一格,孤獨的體驗便在所難免。恰如他在柏林藝術家協會的個展釀成被拒斥的文化事件一樣,他的藝術不停地遭遇來自各個方面的質疑、批評和抵制。這樣的處境加深了他的孤獨感。然而,從另一種角度來看,孤獨亦有積極的一面,孤獨感對于一個藝術家的藝術創作來說,有時也是一種必要的條件和內在動力。所謂“豐饒的孤獨”導致藝術家比常態下更專注地創作,更深刻地體驗到社會、文化乃至人生的真諦。海明威在諾貝爾文學獎授獎儀式上有一段精彩發言,對于我們理解蒙克之孤獨有所啟迪:“寫作,在最成功的時候,是一種孤寂的生涯。作家的組織固然可以排遣他們的孤獨,但是我懷疑它們未必能夠促進作家的創作。一個在稠人廣眾中成長起來的作家,自然可以避免孤苦寂寥之慮,但他的作品往往流于平庸。而一個在岑寂中獨立工作的作家,假若他確實不同凡響,就必須天天面對永恒的東西,或者面對缺乏永恒的狀態。”[2]

三、在藝術中尋找原型的慰藉

蒙克的精神生活甚至精神疾病,一直是個熱門的話題。很多研究運用精神分析或原型理論對此進行解釋。20世紀50年代精神分析學家以蒙克46歲(1909年)時精神病發作住院治療為個案,考察他為何一生著迷于那些混亂、痛苦、疾病和死亡場景,以此來解釋此前十五年不斷重復的憂郁、焦慮、狂躁、孤獨和嫉妒等形象原型,并發現他經過治療出院后,藝術風格漸趨寧靜和裝飾性,也更趨向于傳統[3]。這類研究一直很是熱鬧,研究者大多是一些心理學家、精神病學家或醫生,對蒙克做出了許許多多精神病癥的診斷,諸如認定他屬于“神經癥人格”“邊緣型人格”“自戀型人格障礙”,或是“先天偏執型”“廣場恐懼癥”“閹割焦慮癥”“迫害妄想狂”等等。盡管這些說法都隱含了片面的真相,但一個令人感興趣的問題是,藝術對于蒙克來說,是不是也具有療愈他心靈創傷的功能呢?因此,這里我們不再遵循病理學的分析,而是從藝術的自我慰藉作用展開討論。

蒙克不但是一個偉大的藝術家,同時也是一個可用于解釋藝術復雜功能的范本。相較于他的不少親人身患疾病和早早離世,蒙克可算是一個長壽的藝術家,他從19世紀下半葉一直活到20世紀中葉,其間還經歷了兩次世界大戰,81歲才離開人世。這就引出了兩個與蒙克有關的問題:一個問題是,他為何能如此長壽而在病患和動蕩生活中生存下來;另一個問題是,他的藝術創作與其生命之間是否存在著某種關聯。換言之,如果他不是從事繪畫藝術的創作,他會不會像其家人一樣早早就離開人世呢?對蒙克所有作品稍加瀏覽便可發現一個有趣的現象,他的藝術創作或形象創造,與其個人生活之間存在著極為密切的關聯。我們知道,詩人作家通常會寫自傳或日記,記錄下自己的心路歷程。這些文字其實不只是記錄,也有不同程度的自我對話和心理療愈功能。雖然蒙克也有記日記的習慣,但對他來說造型性的繪畫是不是更具自傳性、對話性和療愈性呢?他70歲時曾邀請媒體人士訪問他的畫室,將自己描述為一個孤獨的天才,并說藝術就是他的“孩子”,他的一生就存在于和“自己的孩子”(藝術)的對話之中。蒙克與自己的藝術品的關系也頗為有趣,一些他不滿意的作品經常會受到他的粗暴對待,比如被踢、打、踩踏,詛咒甚至懲罰它們,或是把它們扔在室外日曬雨淋,希望經過“折磨”作品會變得更好一些。他還常常把自己的畫作當作有生命的東西,有一回他把一幅畫扔進了閣樓,卻又時常害怕有一天它可能會從樓梯間跳下來刺穿他的腦袋[1]。這些看似荒誕不經的事例說明,藝術家與其藝術品之間具有某種復雜的情感關聯,藝術創作是其情感投射的對象。可以肯定,蒙克的藝術創作顯然具有自我對話、自我慰藉和療愈心靈的特殊功能。

晚近藝術治療研究發現,視覺經驗在人的認知和表達方面具有無可爭議的優先性。很多經驗和情緒無法用語言來準確描述,卻可以用圖像來呈現。更重要的是,人的創傷經驗通常是以意象、場景、動作或人物的形象方式留存在記憶中,因此,對創傷記憶的喚起及對創傷的療愈,形象或視覺思維是最有效也最直接的路徑[2]。我們知道,蒙克的很多作品要么是對當下心態或事件的某種心理反應的記錄,如《頭靠頭》或《尖叫》,要么是對某種創傷記憶的回溯憶念,如《病孩兒》和《病房中的死亡》,這種直露的自傳性是視覺形象所具有的心理自我療愈功能的最好說明。

其實,自古以來美學中就存在著種種關于藝術心理安慰或療愈功能的理論,可以說藝術的這些獨特功能早就為美學家們所發現。比如在中國古代美學中,關于藝術的情感宣泄功能就有很多描述。《毛詩序》形象地描述了詩歌與不同的情感抒發方式之間的關聯。“詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩。情動于中而形于言,言之不足故嗟嘆之,嗟嘆之不足故永(詠)歌之,永(詠)歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”[3]這段經典表述說明了幾個重要的美學原理。首先,詩歌是志在心中,心有所動有話要說,所以發言才為詩。這個過程是一個情動于中的過程。其次,心中之志會隨著變化而選擇不同的表現方式,最初是言之,如果語言不足以表達,就開始嗟嘆之,嗟嘆之再不能滿足,就會吟唱,吟唱還是不足以表達,就要用肢體動作手舞足蹈了。這是情感(心中之志)一步一步提升,表達形式一步一步變化的過程。情感用合適的形式表達出來了,心中也就舒坦平靜了。所以孔子對詩歌的心理疏導慰藉功能有深刻的認知,子曰:“小子何莫學夫詩?詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。邇之事父,遠之事君,多識于鳥獸草木之名。”[4]“興”“觀”“群”“怨”四個字,是對詩歌乃至廣義的藝術復雜功能的經典概括。“興”就是感發志意、喚起情感并深受鼓舞;“觀”就是通過詩歌可以觀社會風俗之盛衰變化;“群”則道出了詩歌可以加強人們的社會交往與社群團結;而“怨”一方面是可以將心中塊壘一吐為快,另一方面又對時政起到批評諷諫作用。總之,藝術在傳統社會中具有復雜的多重功能。

從西方美學來看,早在古希臘時期,亞里士多德就指出悲劇的“卡塔西斯作用”,亦可稱之為“凈化”或“宣泄”作用。針對柏拉圖認為欣賞悲劇使人變得軟弱且會形成哀憐癖的批評,亞里士多德在《詩學》提出了相反的見解。他認為悲劇是模仿比我們優秀的人,所以當悲劇主人公遭遇悲劇情境時,一定會引起我們兩種典型的心理反應:其一是恐懼,因為悲劇主人公深陷危險之中,導致命在旦夕的危境必然引起觀眾的不安和驚駭;其二是憐憫,由于悲劇主人公遭遇不幸,我們自然會產生對他不幸命運的深切同情。“憐憫是由一個人遭受不應遭受的厄運而引起的,恐懼是由這個要遭受厄運的人與我們相似而引起的。”[1]所以,亞里士多德對悲劇做了一個經典的定義:“悲劇是對于一個嚴肅、完整、有一定長度的行動的模仿;……借引起憐憫與恐懼來使這種情感得到陶冶。”[2]所謂“陶冶”,也就是“卡塔西斯”(katharsis),這原本是一個醫學用語,意思是指情感宣泄或凈化。這里亞里士多德不同意柏拉圖關于藝術的否定性審美判斷,而是力主一種肯定性的審美判斷,認為悲劇可以通過憐憫和恐懼使情感得以宣泄或凈化。觀眾在觀戲過程中與悲劇主人公產生了情感和心理上的認同,替他擔憂,為他遭遇不該有的悲慘命運深感不安,這就在同情中一方面將自己提升到悲劇主人公一樣的道德境界上來,擴大了自己的胸懷和見識,另一方面又釋放了心中的不快和欲望,最終達致身心健康。

影響深遠的精神分析學說及其療法的基本原理,亦可視為“卡塔西斯”的宣泄療法。根據弗洛伊德的理論,人格乃是一個沖突性的結構,其中本我、自我和超我三種力量處在緊張關系中,本我是原始的欲望和本能,超我則是某種道德良知,而自我則在其中充當調節者。進一步,本我以無意識的形式出現,被稱之為原初過程,而自我則是以意識狀態,屬于繼發過程。每當本我的原始欲望處于超我壓抑狀態而不能釋放時,人便會顯出精神問題或心理病態。精神分析的談療法就是在催眠狀態中,將受壓抑的本我原始欲望釋放或緩解出來,以達到心理療愈的效果。尤其值得注意的是,弗洛伊德通過對達·芬奇藝術創作的分析,從他童年和母親分離的體驗和記憶入手,把他一生都未完成的《蒙娜麗莎》視作對母親的視覺憶念。進一步,弗洛伊德深信,藝術家或作家的創作實際上是一種“白日夢”,是被壓抑的童年經驗(欲望)經過藝術的包裝,實現了某種形式的轉移,這也產生了某種宣泄或凈化的效果,既使藝術家得到釋然的快感,亦使觀者或讀者獲得愉悅。因此,藝術創作對藝術家來說具有潛在的心理慰藉和自我治療功能,因為藝術作品就是一個想象的替代物,使得藝術家隱蔽的、被壓抑的欲望在想象性替代中得以實現。而對于欣賞者來說,藝術品亦有相同的心理療愈功能。弗洛伊德寫道:

一篇創造性的作品像一場白日夢一樣,是童年時代曾做過的游戲的繼續和代替物。

我認為,一個作家提供給我的所有美的快樂的實際享受來自我們精神緊張的解除。甚至可能是這樣:這個效果的不小的一部分是由于作家使我們從作品中享受到我們自己的白日夢,而不必自我責備或感到羞愧。[3]

弗洛伊德所說的“美的快樂的實際享受來自我們精神緊張的解除”,這個判斷是對藝術“卡塔西斯”功能的精神分析學注釋。以此來反觀蒙克顯然是具有說服力的一種解釋。蒙克童年有太多的生活陰影和消極情感體驗,而他成年后又不斷墜入情感旋渦和藝術界的拒斥批評中,這些都對他的心理產生了陰影和壓力,而蒙克的藝術創作不是間離自己的生存體驗,而是不斷融入這些體驗,甚至就是對自己過往經歷的率真表現。所以,我們有理由認為,繪畫對于蒙克來說具有明顯的自我對話和自我療愈功能。回到前面提出的問題,蒙克之所以比他家人都長壽,正是藝術使他不斷地緩解自己的精神緊張,將壓抑了的欲望轉化為“白日夢”,建構出奇異獨特的形象,進而以想象性的替代實現了藝術對心靈的自我凈化。甚至可以做這樣一種理解,蒙克一生之所以總是在重復繪制同一主題的畫作,比如《尖叫》,乃是由于他要不斷地宣泄內心積郁的某種情緒。再比如《病孩兒》,他姐姐肺結核早早離世的場景一再重現在他繪畫中,一生不同時期他共繪制六幅《病孩兒》。不妨推測,童年積郁的這些悲傷抑郁的情緒,在不同階段通過不斷重復某一主題的繪畫,一次又一次地宣泄出來,進而使其心靈趨于安寧和健康。

精神分析學以后,又出現了一些其他理論對“卡塔西斯”進行詮釋。一種是借助水力模型論來說明,流體壓力過大時就需要釋放以減緩壓力,比如水庫里的水在汛期就必須放水減壓。人的精神或情緒世界亦復如此,積累了過多的被壓抑的情緒必須釋放出來,這其實就是對精神分析理論的一種形象說明。再有一種進化論理論,其原理是說情緒乃是人類自身進化的產物。比如哭就是人的一個本能,可是人類社會和文化始終在教導人學會抑制或控制哭的能力。因此,當人們心中積累過多壓抑的情緒時通常自己意識不到,但卻會造成人的精神疾患。所以宣泄是必要的,尤其對敏于創傷性情感體驗的藝術家來說更是如此。

就蒙克來說,他一生都在焦慮不安中掙扎,他曾在日記中說,焦慮對他來說是與生俱來的,雖然就像是一種病,但離開它卻沒法活下去,因此他必須伴隨焦慮一起生活[1]。他一方面知曉焦慮是病,另一方面又離不開它,同時他還可以高產地創作藝術品,這里的內在關系是顯而易見的。藝術之于蒙克,當然地成為他平衡焦慮壓力和煩惱的必然途徑。反過來說,焦慮也成為他創作的一個心理驅動力,并使他的藝術出現了非他莫屬的獨特的表現主義特征。誠如他的自白:“我的痛苦是我自己及其藝術的一部分。它們與我彼此沒有分別,它們的破壞性會毀壞了我的藝術,但我卻想保留那些痛苦。”[2]這一點在凡高身上體現得更是明顯,凡高在日記里記載說,他不畫畫,甚至畫不出想要的黃色,他就會發瘋。

自從20世紀中葉以來,人們對藝術的認知發生了深刻的變化,以往被當作休閑娛樂的藝術,越來越在療救現代人的心理問題方面發揮著獨特的作用。于是,一個新的知識和實踐領域迅速發展起來,那就是所謂的藝術治療。代表性的看法有兩類:一類是認為藝術創作過程本身就隱含著某種治療效果。因為藝術創作是借想象力展開的本真而自發的表現過程,它可以實現個人滿足、情感補償和欲望轉移,進而促進心理健康和擴大個人經驗。另一類看法是關注藝術象征符號的交流功能,強調藝術的表達方式有助于溝通、緩解情緒,促進新的理解并化解沖突,最終導致積極的變化和心理愈合[3]。前面我們是從藝術來看心理治療潛能,現在我們可以從心理治療反觀藝術,也許對藝術的理解會有新的認知。因為越來越多的研究表明,藝術的確有某種藥物或醫學治療無法取代的功能。從藝術的療愈效果入手,可以擺脫刻板的美學和藝術理論的教條,敞開一條理解藝術奧秘的新路徑。有藝術治療學者認為,“藝術的驅動力來源于人格內部:這是一種將混亂帶入秩序的方式,混亂包括雜亂的感覺與內在沖動,來自外部的大量令人困惑的印象。它也是一種手段,通過它去發現自我與世界進而確立兩者之間的關系。在整個創作過程中,內在現實與外在現實會融為一個全新的實體”[4]。這一說法切中藝術的本根。從混亂走向秩序,從內在沖突走向藝術和諧,這是一個追求真善美的精神升華過程。尤其是在現代社會,復雜的社會現實造成主體越來越多的精神壓力和內心沖突,而藝術則在這樣的境況中,為人們提供了某種韋伯所說的“世俗的救贖”,將人從理性主義不斷增長的壓力中解脫出來。由此來認知藝術,我們便會認可藝術治療研究中的一個共識性看法:“自人類社會存在以來,藝術已幫助人類調和了個體本能欲望和社會需求之間的永恒沖突。因而從藝術這個詞語最寬泛的意義上來說,所有藝術都是療愈性的。”[5]這么說來,蒙克不但在其艱辛的藝術創作中獲得了自我療愈的效果,他的那些藝術作品也為人們的自我心靈慰藉提供了豐富的方法和資源。

〔責任編輯:清果〕

[1][4]"Carl Jung on Archetype-Anthology", https://carljungdepthpsychologysite.blog/2019/12/13/carl-jung-on-archetypesanthology-3/#.YTNYgdMzYwk.

[2]"Carl Jung on Archetype and Archetypal Image", https://carljungdepthpsychologysite.blog/2020/02/12/carl-jung-onarchetype-and-archetypal-image-lexicon/#.YTNYgdMzYwk.

[3]榮格:《心理學與文學》,馮川譯,譯林出版社2014年版,第86頁。

[1]蒙克寫道:“由于《病孩兒》這幅畫,為我打開了一個新的路徑——這幅畫成為我藝術上的一個突破。我后來的大多數作品的出現都歸功于這幅畫。”Quoted in Thomas M. Messer, Advard Munch, New York: Abrams, 1985, p.51。

[1]Quoted in Sadra Bertman, "Death in the Sickroom", https://medhum.med.nyu.edu/view/10303.

[2]在蒙克日記中,有大量篇幅記載他與女性相愛過程及其情感起伏變化。參見Edvard Munch, The Private Journals of Edvard Munch, trans. by J. Gill Holland, Madison: University of Wisconsin Press, 2005。

[1]https://joyofmuseums.com/museums/europe/norway-museums/oslo-museums/national-museum-art-architecture-designnorway/kiss-by-the-window-by-edvard-munch/.

[1]Edvard Munch, The Private Journals of Edvard Munch, trans. by J. Gill Holland, Madison: University of Wisconsin Press, 2005, p.26.

[1]石濤:《畫語錄》,轉引自葉朗:《中國美學史大綱》,上海人民出版社1985年版,第538頁。

[2]海明威:《在諾貝爾文學獎授獎儀式上的書面發言》,象愚譯、王寧主編:《諾貝爾文學獎獲獎者作家談創作》,北京大學出版社1987年版,第253—254頁。

[3]Stanley Steinberg and Joseph Weiss, "The Art of Edvard Munch and Its Function in His Mental Life", Psychoanalytic Quarterly, 1954(23), pp.409-423.

[1]V. Y. Skryabin, et al, "Edvard Munch: The Collision of Art and Mental Disorder", Mental Health, Religion & Culture, 2020,7(23), p.576.

[2]Cathy A. Malchiodi, The Art Therapy Sourcebook, New York: McGraw-Hill, 2007, pp.12-13.

[3]《毛詩序》,郭紹虞主編:《中國歷代文論選》第一冊,上海古籍出版社1979年版,第63頁。

[4]《論語》,郭紹虞主編:《中國歷代文論選》第一冊,上海古籍出版社1979年版,第17頁。

[1][2]亞里士多德/賀拉斯:《詩學/詩藝》,羅念生、楊周翰譯,人民文學出版社1963年版,第38頁,第19頁。

[3]弗洛伊德:《作家與白日夢》,《弗洛伊德論美文選》,張喚民、陳奇偉譯,知識出版社1987年版,第36—37頁。

[1][2]Edvard Munch, The Private Journals of Edvard Munch, trans. by J. Gill Holland, Madison: University of Wisconsin Press, 2005 , p.18, p.18.

[3]Cathy A. Malchiodi, The Art Therapy Sourcebook, New York: McGraw-Hill, 2007, p.6.

[4]Quoted in Judith A. Rubin, Introduction to Art Therapy, London: Routledge, 2010, p.92.

[5]德波頓、阿姆斯特朗:《藝術的慰藉》,陳信宏譯,華中科技大學出版社2019年版,第72頁。