精神病態特質對大學生道德判斷的影響:基于CNI模型的分析

摘 要 為考察精神病態特質對道德困境判斷的影響及其內在機制,基于道德困境判斷CNI(consequence, norm, inaction)模型,采用系列道德困境判斷情境、Levenson精神病態自評量表、人際指標反應指數量表(IRI)中的觀點采摘(PT)和共情關懷(EC)分量表對381名大學生進行研究。結果顯示:精神病態特質促進個體做出功利主義道德判斷,情緒共情發揮部分中介作用。進一步使用CNI模型分析表明,精神病態特質通過降低個體對道德規則的敏感性(N參數)和自身的行動傾向(I參數),促進功利主義道德判斷。其中,情緒共情在精神病態特質降低對道德規則的敏感性(N參數)中存在部分中介作用。

關鍵詞 精神病態特質;道德困境判斷;情感共情;CNI模型

分類號 B842

DOI:10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2023.08.003

1 引言

精神病態是一種以缺乏同情、冷酷無情和反社會行為為主要特征的人格障礙(Blair et al., 2013; Gao & Tang, 2013; Hare & Neumann, 2008; Luke & Gawronski, 2021a)。精神病態個體對自己的行為缺乏悔恨或內疚,對他人很少表現出同情或關心,并且病態地對周圍人撒謊和操縱,普遍地表現出各種不道德行為(Hare & Neumann, 2008)。長期以來,精神病態個體是否具備正常的道德判斷能力這一問題一直吸引著研究者的關注。早在20世紀40年代,Cleckley(1941)已將明顯缺乏道德感視為精神病態的標志。盡管人們對這一話題的興趣由來已久,但涉及精神病態個體的道德判斷傾向及其相關過程的研究仍相對有限。然而,明晰精神病態與道德判斷之間的關系具有重要意義。一方面,對于臨床心理學家來說,道德判斷力的差異能夠幫助解釋精神病態的其他核心特征,如反社會行為傾向的增加(Leistico et al., 2008)。另一方面,與精神病態相關的特定缺陷對道德心理學家也具有參考價值,因為它們可以為道德判斷的心理基礎提供更深入的見解(Conway et al., 2018)。近年來,隨著精神病態研究從臨床或變態心理學領域逐漸拓展到人格心理學領域,研究者開始用人格特質框架來描述精神病態,認為精神病態是一種在廣泛人群中連續分布的人格特質,可以通過自陳量表測量普通人群的個體在精神病態特質上的水平(Hare & Neumann, 2008)。研究顯示即使那些在臨床上未被認定為精神病態但具有較高的精神病態特質的個體也可能表現出缺乏同情、冒險、病態撒謊等典型的精神病態的心理和行為特征(Brennan et al., 2018; Djeriouat & Trémolière, 2014; Seara-Cardoso et al., 2012)。在這種新的視角下,研究者開始關注精神病態特質對道德困境判斷的影響。已有多項研究顯示,精神病態特質導致個體在犧牲性道德困境中更偏好功利主義道德判斷(Bartels & Pizarro, 2011; Kahane et al., 2015; Koenigs et al., 2012; Patil, 2015; Pletti et al., 2017)。本研究旨在探討精神病態特質影響個體做出功利主義道德判斷的心理機制。具體來說,我們將使用道德困境判斷的CNI模型來分析精神病態特質是通過影響個體在道德困境中對結果的敏感性、對道德規范的敏感性、自身的行動偏好還是通過三者的某種組合來影響道德困境判斷。同時,我們還將考察個體情緒共情和認知共情在其中的作用。

1.1 精神病態特質與道德困境判斷

研究者通常采用犧牲性道德困境來研究道德判斷。在Greene及其同事的開創性研究中,他們使用虛構的犧牲性道德情境,將功利主義和義務論對立起來,以評估人們在各種情況下的道德偏好(Greene et al., 2001)。在這些情境中,功利主義的道德判斷表面上反映了理性的決定(即拯救更多生命),因為行動選擇嚴格基于行動后果。相反,義務論的決定不關注結果,而是重視遵守道德責任或義務(即不應殺人)。常見犧牲性道德困境包括經典電車困境和天橋困境。在經典電車困境中,被試必須選擇是否扳動扳手使列車改道碾過一個人以拯救躺在前方鐵軌上的五個人。天橋困境要求被試決定是否將一名身材肥胖的男子推下天橋以使列車停下來以免前方鐵軌上五個人被撞死亡。由于這兩種情況下的被試都必須做出可能導致一人死亡而拯救數人的決定,因此,無論哪種情況下,認可或采取行動都表明個人偏好功利主義判斷,而不認可或拒絕行動則代表個人偏好義務論判斷。研究發現,盡管兩類困境成本-收益相同,但多數人認為電車困境中扳動扳手比天橋困境中推人下橋在道德上更容易接受(林藍菲, 高華, 2020; Cushman et al., 2006)。一種解釋認為,面對天橋困境等“個人困境”時,大多數人拒絕做出功利主義選擇是因為直接的身體傷害會誘發消極情緒反應,導致人們在道德上不贊成(Cushman et al., 2010)。這種解釋促使人們思考精神病態特質是如何影響個體對犧牲性道德困境的反應的。

有研究者推測,由于高精神病態特質個體在共情方面存在缺陷,他們可能表現出較少的情感卷入,更偏好功利道德推理(Berg et al., 2013)。相關研究結果在一定程度上支持了上述推測。眾多研究顯示高精神病態特質個體表現出更強的功利主義偏好(Bartels & Pizarro, 2011; Kahane et al., 2015; Koenigs et al., 2012; Patil, 2015; Pletti et al., 2017)。Marshall等(2018)通過對23項相關研究的元分析發現精神病態特質與功利主義傾向存在一定正相關(r=0.26),即高精神病態特質導致個體傾向于做出有利于多數人但違反道德規范的行為。

那么,如何解釋精神病態特質導致個體做出功利主義的道德判斷呢?在犧牲性道德困境中支持或做出功利主義的選擇,并不意味著這種選擇全是由功利主義驅動的(Conway & Gawronski, 2013)。事實上,有四條路徑可能導致功利主義決策。第一條由功利主義驅動,即以拯救最多生命為原則來驅動行動。歷史上,人們認為這條路徑是功利主義決策背后的主要驅動力。第二條由減弱的傷害厭惡驅動,即對傷害他人行為的厭惡感降低(Bartels & Pizarro, 2011; Blair et al., 2013; Glenn et al., 2009; Kahane et al., 2015; Patil, 2015)。相關研究證實了這一觀點。這些研究發現,功利主義決策與反社會特質(Conway & Gawronski, 2013; Gao & Tang, 2013)和低共情(Kahane et al., 2015)有關。但這些特征與關注更大利益和最大限度地挽救生命并不一致。這些研究結果表明,對于具有較高精神病態特質的個體來說,減弱的傷害厭惡可能是犧牲性道德困境中功利主義決策增加的一個更合理的潛在因素。第三條由對道德規則的忽視驅動(Gawronski et al., 2017)。精神病態特質導致個體在犧牲性道德困境中更可能忽視道德規則,因此更少做出義務論決策。根據傳統的道德困境判斷分析方法,義務論偏好減少意味著功利主義偏好增加。第四條可能由個體的行動偏好驅動(Gawronski et al., 2017)。高精神病態特質個體具有沖動傾向,在道德困境中更可能采取行動。這條路徑可能與第二條路徑交織在一起,即減弱的傷害厭惡和自身的沖動傾向結合起來,在道德判斷中共同導致偏好行動。基于上述分析,驅動高精神病態特質個體偏好功利主義道德判斷可能的原因包括:一是減弱的傷害厭惡、自身沖動或兩者結合所導致的更強行動偏好;二是對道德規則的忽視。而對結果的關注與精神病態的固有負面特質相沖突,因此我們將其排除。

1.2 道德困境判斷的CNI模型

由于方法上的缺陷,傳統犧牲性道德困境范式的分析方法無法確定到底是哪條路徑或哪些路徑的結合導致精神病態個體的功利主義偏好。傳統的道德困境研究范式的反應混淆了多種因素的影響(Gawronski et al., 2017)。一方面,傳統道德困境范式將義務論傾向和功利主義傾向視為連續體的兩端,即接受一種選擇意味著拒絕另一種選擇,而相關研究認為兩種傾向的基本心理過程是獨立的(Conway & Gawronski,2013; Greene, 2007);另一方面,在傳統道德困境范式中,功利主義判斷中混淆了行動偏好,而義務論判斷混淆了不行動傾向(Gawronski et al., 2017)。因此,傳統范式難以區分高精神病態特質個體是因潛在的情緒缺陷或對道德規則的忽視而導致功利主義道德選擇,還是出于對他人福祉的真正關注而認可功利主義。

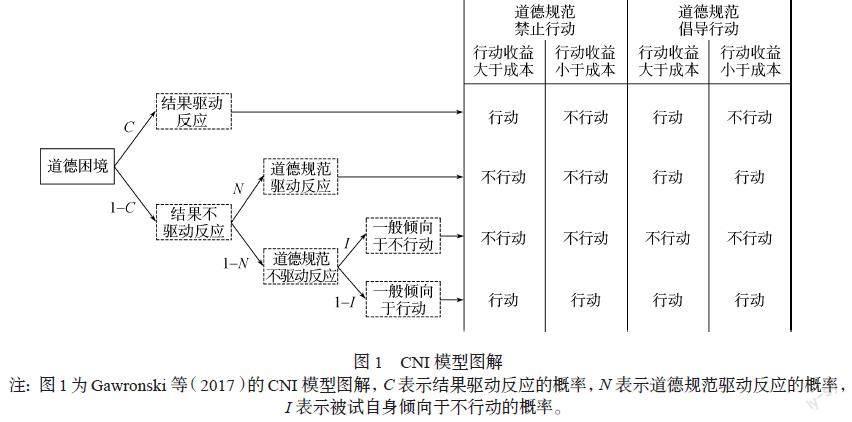

Gawronski等(2017)提出的道德困境判斷的CNI模型(見圖1)則能夠有效彌補傳統道德困境范式的不足。CNI模型是一個多項式模型(Hütter & Klauer, 2016),在模型中,研究者認為道德困境判斷由三個潛在的心理過程共同驅動:功利主義傾向、義務論傾向和個體自身的反應傾向,并分別用對結果的敏感性、對道德規范的敏感性和個體自身的不行動/行動傾向來表征。對結果和對道德規范的敏感性是決定道德判斷是功利主義傾向還是義務論傾向的關鍵因素(Gawronski et al., 2017),而對不作為的一般偏好與遺漏偏見相關 (Cushman et al., 2006)。CNI模型通過多項式建模量化上述三個參數,以解決傳統范式反應中的混淆。具體來說,CNI模型依賴對四種類型道德困境的反應,這些困境在成本收益比和道德規范方面存在差異。通過多項式建模,CNI模型量化了被試在一系列道德困境中做出判斷的情況,反映出對結果敏感的反應模式(圖1中第一行),對道德規范敏感的反應模式(圖1中第二行),和忽視結果和規范的一般不行動/行動的反應模式(圖1中第三和第四行)。CNI模型用C參數來表征對結果的敏感,N參數表征對道德規范的敏感,I參數表征在不考慮結果和規范時,自身的不行動偏好。研究表明,CNI模型能較好地擬合個體在道德困境判斷過程中的心理過程,并為深入分析道德困境判斷的心理機制提供了良好的模型框架(Gawronski et al., 2020)。目前,基于CNI模型的相關研究,在探討認知(Gawronski et al., 2017)、情緒(Gawronski et al., 2018)、權力(云祥, 2020; Gawronski & Brannon, 2020)、政治取向(Luke & Gawronski, 2021b)、人格特質(Luke & Gawronski, 2022)、睪酮(Brannon et al., 2019)以及酒精(Paruzel-Czachura et al., 2023)等因素對道德困境判斷的影響上提供了有價值的參考。

1.3 精神病態特質、共情和道德困境判斷

正如上文(1.1)所述,精神病態特質可能通過兩條路徑影響個體的功利主義道德判斷。但無論哪條路徑,高精神病態特質個體的共情缺乏可能都在其中起著重要作用。共情是指個體感知和理解他人情緒并做出適當反應的能力(Decety & Svetlova, 2012; Decety et al., 2016)。研究者普遍認為,個體所表現出的共情能力包括兩種形式:自下而上的情緒共情和自上而下的認知共情(顏志強, 蘇彥捷, 2021)。前者指個體能夠對他人的情緒感受產生自發性的替代性情緒體驗,而后者則強調個體能夠識別他人情緒并理解他人觀點(Decety & Meyer, 2008; Heyes, 2018)。根據定義,缺乏共情是精神病態特質的核心特征,也是區分精神病態與其他反社會人格類型的關鍵(Blair et al., 2013)。無論是臨床上的精神病態個體還是具有精神病態特質的一般個體,共情方面的缺陷都體現在情緒共情和認知共情上(Patil, 2015),相關研究顯示,精神病態特質與情緒共情和認知共情都存在顯著的負相關(Campos et al., 2022; Litten et al., 2020; Takamatsu, 2019)。而有關共情與道德困境判斷的研究發現,只有情緒共情與功利主義道德判斷存在顯著負相關(Gleichgerrcht & Young, 2013; Patil & Silani, 2014; Takamatsu & Takai, 2019; K?rner et al., 2020)。有研究者認為,高精神病態特質個體偏好功利主義是由于情感加工上存在缺陷。在對道德困境作出判斷時,他們不會像正常人那樣對處于情境中的受害者產生情緒共情,因此難以對功利主義選擇引發的傷害行為產生道德上的厭惡(Bartels & Pizarro, 2011; Glenn et al., 2009; Patil, 2015)。因此,這里我們假設精神病態特質通過情感共情影響道德判斷。

在本研究中,我們將使用CNI模型分析具有精神病態特質的個體在道德困境中偏好功利主義判斷的內在驅動因素,并探討共情在其中的作用。為了將研究結果與以前的研究進行比較,我們首先采用傳統道德困境范式分析精神病態特質和功利主義道德判斷的相關性以及共情在兩者關系間的中介效應,然后采用基于48個道德兩難情境的CNI模型,分解每個被試在道德困境判斷中的C參數、N參數和I參數,并在此基礎上進一步分析精神病態特質與三個參數之間的關系及共情在其中的作用,以闡明精神病態特質導致個體偏好功利主義道德判斷心理路徑。

2 方法

2.1 被試

在選修心理學課程的本科生中,總共招募被試462人,主要為大一和大二學生。所有被試在此之前均未參加過類似研究。由于研究所使用的材料閱讀量較大,為保障數據質量,我們在問卷中設置了一個注意檢查項目,以確認被試在完成測試的過程中是否認真閱讀了材料。最終有71名被試未通過注意檢查任務,另外還有10名被試未完成測試,導致最終被試人數為381人(女生74人),年齡范圍在17~23歲之間,平均年齡19.11歲(SD=1.12)。

2.2 研究材料

(1)道德困境判斷材料

道德兩難情境材料以K?rner等(2020)研究采用的實驗材料為基礎做出適當修改,由12種基本的道德兩難困境構成,分別是綁架困境、酷刑困境、疫苗困境、器官移植困境、協助自殺困境、免疫缺陷困境、透析困境、建筑工地困境、暴君困境、種族沖突困境、憐憫殺人困境和納粹困境。每種困境都包括四個不同變式,分別是禁止性規則下行動的收益大于成本、禁止性規則下行動的收益小于成本、倡導性規則下行動的收益大于成本、倡導性規則下行動的收益小于成本。實驗共有48個道德兩難情境,以固定的隨機順序排列。每種道德困境都要求被試判斷困境中道德主體的行為是否可以接受(不可接受 vs. 可以接受)。

(2)注意檢查任務

注意檢查任務用來檢查被試在進行道德困境判斷前是否認真閱讀了道德困境故事(Oppenheimer et al., 2009)。該任務由一個項目構成,要求被試從三個選項(非常開心、情緒一般和非常糟糕)中,對問題“您現在的情緒狀態是?”做出回答。選擇“非常糟糕”的被試被認為通過注意檢查任務。

(3)精神病態特質測量

精神病態特質測量采用Shou等(2016)修訂的Levenson精神病態自評量表的簡體中文版中的原發型精神病態分量表。該分量表共有16個項目,采用李克特4點計分,“1”表示非常不符合,“4”表示非常符合。得分越高表示個體的精神病態水平越高。在本研究中,該量表的信度α=0.81。

(4)認知共情和情緒共情測量

認知共情和情緒共情測量采用Davis(1983)編制的人際指標反應指數量表(IRI)中的觀點采摘(PT)和共情關懷(EC)分量表。兩個分量表都由7個題目組成,采用李克特7點計分, “1”表示非常不符合, “7”表示非常符合,得分越高表示共情水平越高。在本研究中兩個分量表的信度分別為0.71和0.68。

2.3 研究程序

被試分批在教室中集體施測。所有被試首先完成道德困境判斷和注意檢查任務,然后完成Levenson精神病態自評量表、認知共情和情緒共情量表,最后填寫性別、年齡等人口統計學數據。所有被試完成測量后均獲得五元實驗酬勞。

2.4 數據分析

對于每一個道德兩難情境,選擇“不可接受”賦值為0,選擇“可以接受”賦值為1。CNI分析的軟件為multiTree(Moshagen, 2010),multiTree模板文件由K?rner 等(2020)在文章的補充材料中提供。其他數據分析由SPSS 25.0及其宏程序PROCESS完成。

3 結果

3.1 精神病態、共情和功利主義傾向的關系

為了與已有的道德困境研究進行比較,我們首先采用傳統道德困境范式進行分析。傳統道德困境范式只關注禁止性道德規范下行為收益大于成本的情境(相當于電車困境)。為此,我們將每個被試對這類兩難問題的“是”回答相加。在本研究提供的道德兩難材料中,共有12個上述情境,因此相加后的分數范圍在0~12之間,得分越高表示參與者更傾向于功利主義而非義務論的判斷。

相關分析結果顯示精神病態特質與功利主義道德判斷存在顯著正相關,與認知共情和情緒共情存在顯著負相關,而認知共情、情緒共情與功利主義道德判斷存在顯著負相關,具體見表1。

由于性別會對道德困境判斷產生影響(Friesdorf et al., 2015),所以我們在控制性別的條件下,使用PROCESS 2.15版進行中介效應檢驗(Model=4,Bootstrap=1000),結果見表2。回歸分析顯示精神病態特質顯著正向預測功利主義道德判斷(β=0. 09,p<0.001),情緒共情顯著負向預測功利主義道德判斷(β=-0. 10,p<0.05),而認知共情對功利主義道德判斷則未表現出顯著的預測作用(β=-0. 03,p>0.05)。中介效應分析顯示(見圖2),精神病態、情緒共情和認知共情對功利主義道德判斷的總效應為0.13,Bootstrap 95% 置信區間[0.09, 0.17],表明總效應顯著;其中精神病態的直接效應為0.09,且其Bootstrap 95% 置信區間[0.05, 0.14],直接效應顯著;情緒共情的間接效應為0. 03,其Bootstrap 95% 置信區間[0.01, 0.06],表明情緒共情在精神病態與功利主義道德判斷之間的中介效應顯著。直接效應和情緒共情的中介效應分別占總效應的72.65%、23.43%。認知共情的間接效應為 0. 01,其Bootstrap 95% 置信區間[-0.00, 0.02],表明在精神病態與功利主義道德判斷間不存在認知共情的中介作用。這一結果表明,精神病態不但直接促進功利主義道德判斷,也會通過減少情緒共情間接促進功利主義道德判斷。

3.2 CNI模型分析

CNI模型分析的道德判斷數據需要匯總每個被試對四種道德困境版本的行動反應的總和。每種困境版本共有12種情況,總分范圍為從0到12。基于每個被試匯總的道德判斷數據,利用multiTree擬合CNI模型,估計每個被試在道德困境判斷中的三個參數,即對后果敏感性的C參數、對規范敏感性的N參數和個體自身行動傾向的I參數。研究中94.8%的被試數據得到了CNI模型的擬合,即在預測和觀察到的反應概率之間的顯著偏差的α標準p=0.05時,觀察到的模型不適合的被試比例(5.2%)完全符合統計上預期的5%的假陽性率。這一結果表明,研究所采用的48個道德困境足以在個人層面上進行CNI模型分析。表3列出了被試CNI模型三個參數得分的描述統計及其與認知共情、情緒共情以及精神病態的相關性。

結果顯示,精神病態與C參數相關不顯著(r=-0.02,p>0.05),與N參數和I參數存在顯著負相關(r=-0.35,p<0.01;r=-0.16,p<0.01)。在控制性別的條件下,使用PROCESS宏程序進行中介效應分析顯示(見圖3),精神病態能夠顯著負向預測情緒共情(β=-0.31,p<0.01)和N參數(β=-0.10,p<0.01),情緒共情能夠顯著正向預測N參數(β=0.01,p<0.05),精神病態、情緒共情和認知共情對N參數的總效應為0.02,Bootstrap 95% 置信區間[-0.02,-0.01],表明總效應顯著;其中精神病態的直接效應為-0.01,且其Bootstrap 95% 置信區間[-0.02,-0.01],直接效應顯著;情緒共情的間接效應為-0. 003,其Bootstrap 95% 置信區間[-0.01,-0.00],表明情緒共情在精神病態與N參數之間存在部分中介效應。直接效應和情緒共情的中介效應分別占總效應的81.25%、18.75%。精神病態不但直接導致個體對道德規則不敏感,進而減弱道德規則在個體道德判斷中的驅動作用,而且也會通過降低情緒共情削弱道德規則的約束作用。精神病態能夠顯著負向預測I參數(β=-0.01,p<0.05),共情的間接作用不顯著,即精神病態直接導致個體在道德困境判斷時更愿意采取行動(見表4)。

4 討論

已有的基于犧牲性道德困境的研究表明高精神病態特質的個體更偏好功利主義道德判斷。本研究的主要目的是使用CNI模型進一步探討這種偏好的原因。同時,由于精神病態具有低共情特征,而低共情會導致功利主義道德判斷,所以本研究還關注共情傾向(情緒共情與認知共情)在精神病態特質與道德困境判斷中的作用。

傳統道德困境范式分析表明,精神病態特質會導致個體在面臨犧牲性道德困境時傾向于選擇功利主義決策,這一結論與已有研究結果一致(Bartels & Pizarro, 2011; Kahane et al., 2015; Koenigs et al., 2012; Marshall et al., 2018; Patil, 2015; Pletti et al., 2017)。這說明,高精神病態特質個體在道德困境中,更愿意選擇有利于多數人但違反道德規范的行為。然而,這并不意味著高精神病態特質個體是出于對他人福祉的考慮而做出此選擇。當我們使用CNI模型進一步考察精神病態特質是如何通過影響個體道德困境判斷中的C參數、N參數和I參數來導致上述結果時,我們發現精神病態特質與C參數的相關性不顯著,但與N參數和I參數存在顯著的負相關性。這表明,高精神病態個體的功利主義傾向并不是由結果驅動的,而是與道德規范和個人行為偏好有關。這與Luke等(2022)的研究結果一致,但與Gawronski等(2017)和K?rner等(2020)發現精神病態與三個參數均存在負相關這一結果略微存在差異。進一步回歸分析顯示,精神病態特質能顯著負向預測N參數和I參數。這表明高精神病態特質個體的功利主義偏好主要有兩個原因:一是他們在道德困境判斷中對道德規范不敏感,做出道德決策時不容易受到道德規范的驅動,而與道德選擇的結果關系不大。這一結果驗證了我們在前文中所提到的導致高精神病態特質個體功利主義道德偏好的第三條路徑,即高精神病態特質個體在犧牲性道德困境中更可能忽視道德規則(如不能殺人),因而更少做出義務論的決策。而在傳統的分析模式中,較少的義務論決策意味著較多的功利主義決策。二是高精神病態特質個體在道德困境判斷中表現出更強的行動偏好,無論結果和規則如何,他們都傾向采取行動。該結果部分驗證了前文提出的第四條路徑。高精神病態特質個體自身沖動的特點導致其在道德困境判斷中偏好行動,因而在傳統分析中表現出功利主義傾向。

本研究還分析了情緒共情和認知共情在精神病態特質對道德困境判斷影響中的作用。傳統分析方法顯示,情緒共情在精神病態特質和功利主義道德判斷的關系中存在部分中介效應,即高精神病態特質的個體部分地通過減少情緒共情促進功利主義道德判斷;進一步的CNI分析顯示,在精神病態和CNI模型三個參數的關系中,只有精神病態和N參數的關系受到情緒共情的部分中介。這樣的結果說明在犧牲性道德困境判斷中,精神病態通過減少情緒共情削弱道德規則對個體道德思維的影響,從而更少做出義務論道德判斷,相應地也就表現出更多功利主義判斷。以往研究認為精神病態由于存在共情上的缺陷,因而在面對犧牲性道德困境時,情感卷入程度較低(Berg et al., 2013),消極情緒較少,減少了對傷害行為的厭惡(Patil, 2015),促進了功利主義道德判斷。而本研究的結果則表明了共情影響道德困境判斷的另一條路徑,即共情的缺陷削弱了個體對道德規范的敏感。根據道德判斷的雙加工模型(Greene, 2007),義務論的道德判斷依賴于直覺性的情緒反應(Cushman et al., 2010),精神病態個體因共情上的缺陷,不易產生直覺性的情緒反應,難以激活啟發式的道德規則,所以會做出更多的功利主義判斷。

另外需要指出的是,本研究未發現認知共情在精神病態與道德判斷關系中的作用。認知共情只是理解他人想法的能力,不必然伴隨感同身受。雖然本研究結果顯示精神病態與認知共情存在負相關,但眾多研究認為精神病態個體在認知共情上并不存在明顯的缺陷,能夠較好地理解他人的意圖(Young et al., 2012),知曉道德規范,區分道德與不道德,只不過他們對此并不在乎(Aharoni et al., 2014; Luke & Gawronski, 2021a; Pletti et al., 2017))。而只有因情緒共情而產生的對受害者的同情及對傷害行為的厭惡,并激活道德規則,才能抑制個體在犧牲性道德困境中采取行動,做出義務論選擇。

總之,本研究進一步厘清了精神病態個體偏好功利主義道德判斷的心理過程,以及精神病態的共情缺陷通過何種路徑影響精神病態與道德困境判斷的關系。這些結論對道德心理學領域,特別是對道德困境判斷的機制研究具有一定的價值。這一領域的主流理論是Greene等提出的雙加工理論,該理論認為功利主義判斷是對成本和收益進行深思熟慮的認知分析的產物,而義務論判斷則植根于對造成傷害的想法的自動情緒反應。但雙加工模型難以解釋個體在不考慮結果和規則時自身的行動偏好對道德困境判斷的影響,而CNI模型則有效地將這一因素從道德判斷的心理過程中分離出來,促進了人們對道德困境判斷機制的理解。而且,本研究將道德困境判斷的三個決定因素與精神病態的已知缺陷聯系起來,不僅可以為理解精神病態的多方面缺陷提供有價值的見解,還有助于更好地理解道德困境判斷背后的過程。

本研究還存在一些局限。首先,我們的發現是基于亞臨床樣本,所得結果并不一定符合臨床精神病態的標準。鑒于精神病態特征在人群中是連續分布的(Edens, et al., 2006),我們的發現為精神病態的個體差異與道德困境判斷之間的關系提供了有價值的見解。然而,未來的研究需要調查當前研究中獲得的模式是否能夠在符合臨床精神病態標準的人群中重復。其次,本研究所使用的道德困境材料仍然集中在涉及生死攸關的極端和不尋常的主題上,并不代表人們在日常生活中通常面臨的道德挑戰。由于它們的外部效度較低(Bauman et al., 2014),這類道德困境可能并不適合研究普通的道德判斷和行為(Kahane et al., 2015),而值得注意的是,日常生活中那些涉及個人利益和他人福祉之間的艱難選擇或者對他人道德義務的履行等的道德問題恰恰是精神病態個體為追求事業成功或人生成就而經常面對的問題,在這類問題上,精神病態個體很容易卷入道德越軌行為(Hall & Benning, 2006; Kahane et al., 2015)。因此,將來研究可以采用日常道德困境材料來研究精神病態的道德選擇。

參考文獻

林藍菲, 高華(2020). 道德判斷的外語效應與框架效應. 心理技術與應用, 8(11), 671-678.

顏志強, 蘇彥捷(2021). 認知共情和情緒共情的發展差異:元分析初探. 心理發展與教育, 37(1), 1-9.

云祥(2020). 權力感對道德困境判斷的影響: 基于CNI模型的分析. 心理與行為研究, 18(4), 544-551.

Aharoni, E., Sinnott-Armstrong, W., & Kiehl, K. A. (2014). Whats wrong? Moral understanding in psychopathic offenders. Journal of Research in Personality, 53, 175-181.

Bartels, D. M., & Pizarro, D. A. (2011). The mismeasure of morals: Antisocial personality traits predict utilitarian responses to moral dilemmas. Cognition, 121(1), 154-161.

Bauman, C. W., McGraw, A. P., Bartels, D. M., & Warren, C. (2014). Revisiting external validity: Concerns about trolley problems and other sacrificial dilemmas in moral psychology. Social and Personality Psychology Compass, 8(9), 536-554.

Berg, J. M., Lilienfeld, S. O., & Waldman, I. D. (2013). Bargaining with the devil: Using economic decisionma-king tasks to examine the heterogeneity of psychopathic traits. Journal of Research in Personality, 47(5), 472-482.

Blair, R. J. R., White, S. F., Meffert, H., & Hwang, S. (2013). Emotional learning and the development of differential moralities: Implications from research on psychopathy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1299, 36-41.

Brannon, S. M., Carr, S., Jin, E. S., Josephs, R. A., & Gawronski, B. (2019). Exogenous testosterone increases sensitivity to moral norms in moral dilemma judgements. Nature Human Behaviour, 3(8), 856-866.

Brennan, G. M., Crowley, M. J., Wu, J., Mayes, L. C., & Baskin-Sommers, A. R. (2018). Neural processing of social exclusion in individuals with psychopathic traits: Links to anger and aggression. Psychiatry Research, 268, 263-271

Campos, C., Pasion, R., Azeredo, A., Rami?o, E., Mazer, P., Macedo, I., & Barbosa, F. (2022). Refining the link between psychopathy, antisocial behavior, and empathy: A meta-analytical approach across different conceptual frameworks. Clinical Psychology Review, 94, 102145.

Cleckley, H. (1941). The mask of sanity. St. Louis, MO: Mosby.

Conway, P., & Gawronski, B. (2013). Deontological and utilitarian inclinations in moral decision making: A process dissociation approach. Journal of Personality and Social Psychology, 104(2), 216-235.

Conway, P., Goldstein-Greenwood, J., Polacek, D., & Greene, J. D. (2018). Sacrificial utilitarian judgments do reflect concern for the greater good: Clarification via process dissociation and the judgments of philosophers. Cognition, 179, 241-265.

Cushman, F. A., Young, L., & Greene, J. D. (2010). Multi-system moral psychology. In J. M. Doris, & T. M. P. R. Group (Eds.), The Oxford handbook of moral psychology (pp. 47-71). New York, NY: Oxford University Press

Cushman, F., Young, L., & Hauser, M. (2006). The role of conscious reasoning and intuition in moral judgment: Testing three principles of harm. Psychological Science, 17(12), 1082-1089.

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113-126.

Decety, J., Bartal, I. B.-A., Uzefovsky, F., & Knafo-Noam, A. (2016). Empathy as a driver of prosocial behaviour: Highly conserved neurobehavioural mechanisms across species. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1686), 20150077.

Decety, J., & Meyer, M. (2008). From emotion resonance to empathic understanding: A social developmental neur-oscience account. Development and Psychopathology, 20(4), 1053-1080.

Decety, J., & Svetlova, M. (2012). Putting together phylog-enetic and ontogenetic perspectives on empathy. Deve-lopmental Cognitive Neuroscience, 2(1), 1-24.

Djeriouat, H., & Trémolière, B. (2014). The dark triad of personality and utilitarian moral judgment: The mediating role of honesty/humility and harm/care. Personality and Individual Differences, 67, 11-16.

Edens, J. F., Marcus, D. K., Lilienfeld, S. O., & Poythress Jr., N. G. (2006). Psychopathic, not psychopath: Taxom-etric evidence for the dimensional structure of psych-opathy. Journal of Abnormal Psychology, 115(1), 131-144.

Friesdorf, R., Conway, P., & Gawronski, B. (2015). Gender differences in responses to moral dilemmas: A process dissociation analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(5), 696-713.

Gao, Y., & Tang, S. (2013). Psychopathic personality and utilitarian moral judgment in college students. Journal of Criminal Justice, 41(5), 342-349.

Gawronski, B., Armstrong, J., Conway, P., Friesdorf, R., & Hütter, M. (2017). Consequences, norms, and generalized inaction in moral dilemmas: The CNI model of moral decision-making. Journal of Personality and Social Psychology, 113(3), 343-376.

Gawronski, B., & Brannon, S. M. (2020). Power and moral dilemma judgments: Distinct effects of memory recall versus social roles. Journal of Experimental Social Psychology, 86, 103908.

Gawronski, B., Conway, P., Armstrong, J., Friesdorf, R., & Hütter, M. (2018). Effects of incidental emotions on moral dilemma judgments: An analysis using the CNI model. Emotion, 18, 989-1008.

Gawronski, B., Conway, P., Hütter, M., Luke, D. M., Armstrong, J., & Friesdorf, R. (2020). On the validity of the CNI model of moral decision-making: Reply to Baron and Goodwin (2020). Judgment and Decision Making, 15(6), 1054-1072.

Gleichgerrcht, E., & Young, L. (2013). Low levels of empathic concern predict utilitarian moral judgment. PLOS ONE, 8(4), e60418.

Glenn, A. L., Raine, A., Schug, R. A., Young, L., & Hauser, M. (2009). Increased DLPFC activity during moral dec-ision-making in psychopathy. Molecular Psychiatry, 14(10), 909-911.

Greene, J. D. (2007). Why are VMPFC patients more utilitarian? A dual-process theory of moral judgment explains. Trends in Cognitive Sciences, 11(8), 322-323.

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293(5537), 2105-2108.

Hall, J. R., & Benning, S. D. (2006). The "successful" psychopath: Adaptive and subclinical manifestations of psychopathy in the general population. In C. J. Patrick (Ed.), Handbook of Psychopathy(pp. 459-478). New York: Guilford

Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2008). Psychopathy as a clinical and empirical construct. Annual Review of Clinical Psychology, 4, 217-246.

Heyes, C. (2018). Empathy is not in our genes. Neur-oscience & Biobehavioral Reviews, 95, 499–507.

Hütter, M., & Klauer, K. C. (2016). Applying processing trees in social psychology. European Review of Social Psychology, 27(1), 116-159.

Kahane, G., Everett, J. A. C., Earp, B. D., Farias, M., & Savulescu, J. (2015). "Utilitarian" judgments in sacr-ificial moral dilemmas do not reflect impartial concern for the greater good. Cognition, 134, 193-209.

Koenigs, M., Kruepke, M., Zeier, J., & Newman, J. P. (2012). Utilitarian moral judgment in psychopathy. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 7(6), 708-714.

K?rner, A., Deutsch, R., & Gawronski, B. (2020). Using the CNI model to investigate individual differences in moral dilemma judgments. Personality and Social Psychology Bulletin, 46,1392-1407

Leistico, A. M. R., Salekin, R. T., DeCoster, J., & Rogers, R. (2008). A Large-Scale Meta-Analysis Relating the Hare Measures of Psychopathy to Antisocial Conduct. Law and Human Behavior, 32(1), 28-45.

Litten, V., Roberts, L. D., Ladyshewsky, R. K., Castell, E., & Kane, R. (2020). Empathy and psychopathic traits as predictors of selection into business or psychology disciplines. Australian Journal of Psychology, 72(1), 93-105.

Luke, D. M., & Gawronski, B. (2021a). Psychopathy and moral dilemma judgments: A CNI model analysis of personal and perceived societal standards. Social Cognition, 39(1), 41-58.

Luke, D. M., & Gawronski, B. (2021b). Political ideology and moral dilemma judgments: An analysis using the cni model. Personality and Social Psychology Bulletin, 47(10), 1520-1531.

Luke, D. M., & Gawronski, B. (2022). Temporal stability of moral dilemma judgments: A longitudinal analysis using the CNI model. Personality and Social Psychology Bulletin, 48(8), 1191-1203.

Luke, D. M., Neumann, C. S., & Gawronski, B. (2022). Psychopathy and moral-dilemma judgment: An analysis using the four-factor model of psychopathy and the CNI model of moral decision-making. Clinical Psychological Science, 10(3), 553-569.

Marshall, J., Watts, A. L., & Lilienfeld, S. O. (2018). Do psychopathic individuals possess a misaligned moral compass? A meta-analytic examination of psychopathys relations with moral judgment. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9(1), 40-50.

Moshagen, M. (2010). MultiTree: A computer program for the analysis of multinomial processing tree models. Behavior Research Methods, 42(1), 42-54.

Oppenheimer, D. M., Meyvis, T., & Davidenko, N. (2009). Instructional manipulation checks: Detecting satisficing to increase statistical power. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 867-872.

Paruzel-Czachura, M., Pypno, K., Everett, J. A. C., Bia?ek, M., & Gawronski, B. (2023). The drunk utilitarian rev-isited: Does alcohol really increase utilitarianism in moral judgment? Personality and Social Psychology Bulletin, 49(1), 20-31.

Patil, I. (2015). Trait psychopathy and utilitarian moral judgement: The mediating role of action aversion. Jour-nal of Cognitive Psychology, 27(3), 349-366.

Patil, I., & Silani, G. (2014). Reduced empathic concern leads to utilitarian moral judgments in trait alexithymia. Frontiers in Psychology, 5, 501.

Pletti, C., Lotto, L., Buodo, G., & Sarlo, M. (2017). Its immoral, but Id do it! Psychopathy traits affect deci-sion-making in sacrificial dilemmas and in everyday moral situations. British Journal of Psychology, 108(2), 351-368.

Seara-Cardoso, A., Neumann, C., Roiser, J., McCrory, E., & Viding, E. (2012). Investigating associations between empathy, morality and psychopathic personality traits in the general population. Personality and Individual Differences, 52(1), 67-71.

Shou, Y., Sellbom, M., & Han, J. (2016). Development and validation of the Chinese triarchic psychopathy measure. Journal of Personality Disorders, 30(4), 436-450.

Takamatsu, R. (2019). Personality correlates and utilitarian judgments in the everyday context: Psychopathic traits and differential effects of empathy, social dominance orientation, and dehumanization beliefs. Personality and Individual Differences, 146, 1-8.

Takamatsu, R., & Takai, J. (2019). With or without empathy: Primary psychopathy and difficulty in identifying feelings predict utilitarian judgment in sacrificial dilemmas. Ethics & Behavior, 29(1), 71-85.

Young, L., Koenigs, M., Kruepke, M., & Newman, J. P. (2012). Psychopathy increases perceived moral permissibility of accidents. Journal of Abnormal Psychology, 121(3), 659-667.