鄱陽湖五河入湖水沙豐枯遭遇關系分析

簡鴻福,韓會明

(1.江西省水利科學院,南昌 330029;2.江西省鄱陽湖流域生態水利技術創新中心,南昌 330029)

0 引 言

鄱陽湖五河(贛江、撫河、信江、饒河、修水)作為入湖水沙的最主要來源,對鄱陽湖的水沙調節起到決定性的作用。由于鄱陽湖流域自然、氣候變化和人類活動加劇,流域入湖水沙關系受到了深刻的影響因此,諸多學者[3-5]圍繞鄱陽湖流域水沙演變規律及其影響、歸因開展研究并取得了豐碩成果。【研究進展】彭俊等[6]利用1950—2012 年的水文資料研究了鄱陽湖流域水沙長期變化規律,發現入湖總徑流呈增加趨勢,總輸沙量呈減少趨勢;劉同宦等[7]以1956—2018 年的水沙實測資料為基礎,對五河入湖水沙及河道形態變化開展研究,表明贛江、信江入湖沙量大幅減少,2014 年前五河斷面形態多呈鋸齒狀;曾瑜等[8]根據鄱陽湖流域“五河”基本水文站1961—2016年實測的水沙及流域降水量資料,對比研究入湖水沙演變過程及其影響因素,指出年降水量和降水侵蝕力對入湖徑流量和輸沙量起到關鍵作用;Gu 等[9]研究了1961—2013 年鄱陽湖入湖徑流量和入湖輸沙量的時空變化,評估了氣候變化和人類活動對水沙變化的影響,結果表明,與參考期相比,人類活動導致入湖徑流量減少5.5%,輸沙量減少121.4%;徐夏楠等[10]基于1956—2010 年鄱陽湖流域水文資料定量分析了入湖輸沙量的歸因問題,研究表明,20 世紀90 年代以前水庫攔沙量和水土流失增沙量基本持平,前者對輸沙量的影響是后者的近5 倍。

【切入點】近年來,在氣候變化和人類活動加劇下,鄱陽湖入湖泥沙量受到深刻的影響,這將導致河床沖淤變化和河道改變,影響到洪水位的升降和流向,進而可能引發水沙災害。【擬解決的關鍵問題】然而,目前有關鄱陽湖入湖水沙關系兩變量聯合分析略顯不足,同時,近年來鄱陽湖流域水沙豐枯問題頻現,通過研究五河入湖水沙豐枯遭遇問題,可定量揭示入湖水沙災害發生頻率,為五河入湖水沙科學調控提供幫助。因此,本文基于1956—2018 年鄱陽湖五河徑流和含沙量資料,構建了水沙聯合分布模型,分析鄱陽湖五河入湖不同水沙條件下的豐枯遭遇頻率,探討氣候變化和人類活動對水沙變化的影響,以期為鄱陽湖流域的水沙調控、防洪減災和生態保護等提供理論依據。

1 研究區域概況及數據來源

1.1 研究區概況

鄱陽湖位于115°47'—116°45'E,28°22'—29°45'N之間,北通長江,屬亞熱帶季風氣候。流域總面積為16.22 萬km2,流域內地形地貌由山地、丘陵和沖積平原組成,西部和東部高海拔,中部低海拔。湖泊水沙主要來自贛江、撫河、信江、饒河和修水五大支流。五河流域占鄱陽湖流域面積的84%左右,貢獻了鄱陽湖85%以上的徑流和輸沙量[10],水沙入湖集中期一致,主要在4—7 月。湖面在豐水期(4—9 月)可超3 000 km2,而枯水期(10 月—次年3 月)則少于1 000 km2。

1.2 數據來源

本文所使用的逐日徑流量和輸沙量數據均來源于江西省水文監測中心,資料年限為1956—2018 年,分別為鄱陽湖“五河”控制性水文站點,分別為:贛江流域水文控制站—外洲站,撫河流域水文控制站—李家渡站,信江流域水文控制站—梅港站,饒河流域樂安河支流水文控制站—虎山站,修水流域潦河支流水文控制站—萬家埠站,森林覆蓋和水庫保持數據參考文獻[6],水庫資料來源于2018 年江西水利統計年鑒。

2 研究方法

2.1 水沙關系的聯合分布

Copula 函數可以連接多個邊緣分布得到聯合分布,其充當著隨機向量X1、X2、…、Xn各自邊緣分布函數Fx1(x1)、…、Fxn(xn)和聯合分布函數H(x1,x2, …,xn)之間的媒介,對于水沙關系的兩變量r和s而言,其聯合分布函數可以描述為:

式中:r、s分別代表年徑流量和輸沙量;C為Copula函數;Fr(r)和Fs(s)分別代表年徑流量和輸沙量的邊緣分布函數;H(r,s)為水沙關系的聯合分布函數。

本文選取水文研究中最常用的Archimedean 型Copula 函數中的3 種單參數分布[11],分別為:Gumbel copula、Clayton copula 和Frank copula 函數擬合聯合分布函數。并利用平方歐氏距離(d2)和赤司信息量準則法(AIC 方法)[12]對3 種copula 函數進行擬合優選。

第四,文化消費需求為演藝業創造了機遇。隨著生產力水平的提高與社會的發展,人們對文化旅游的需求越來越強烈,厚重的湘西文化吸引著無數游客,張家界旅游演藝成為旅游者了解湘西地區文化的重要途徑之一,這種文化消費需求為張家界演藝業的發展創造了機遇。

2.2 水沙豐枯遭遇頻率劃分

應用Copula 函數分析不同情景下水沙豐枯遭遇的聯合概率。Pf=P(X≥x)=25%和Pk=P(X≥x)=75%分別作為水沙豐枯頻率的標準,其中,P(X≥x)表示X≥x事件發生的概率,表1 給出了水沙豐枯遭遇劃分的9種組合。

表1 水沙關系豐枯組合Table 1 Combination of abundance and depletion of water-sand relationship

2.3 水沙關系變異診斷方法

本文分別采用了滑動相關系數和雙累積曲線法進行水沙關系變異診斷的相互比較驗證。滑動相關系數法[13]利用徑流量r和輸沙量s的關系特點,輸沙量和徑流量之間存在冪函數關系,在同時取對數之后呈現明顯的線性關系,用lnr和lns之間的相關關系變化來描述水沙關系的變化,文中進行檢驗的滑動相關系數步長為5;雙累積曲線法[14]則以年徑流量累積值為橫軸、輸沙量累積值為縱軸,根據水沙累積值擬合線斜率偏轉程度來判斷水沙關系突變情況,觀察直線斜率的變化過程,如果直線斜率沒有明顯偏離,說明人類活動對水沙無顯著影響,反之,則說明人類活動有顯著趨勢性影響。斜率發生明顯改變的點對應水沙關系發生顯著變化的年份。此外,采用Mann-Kendall非參數檢驗法對水沙變化的趨勢進行檢驗,方法參考文獻[12]。

3 結果與分析

3.1 水沙年際變化分析

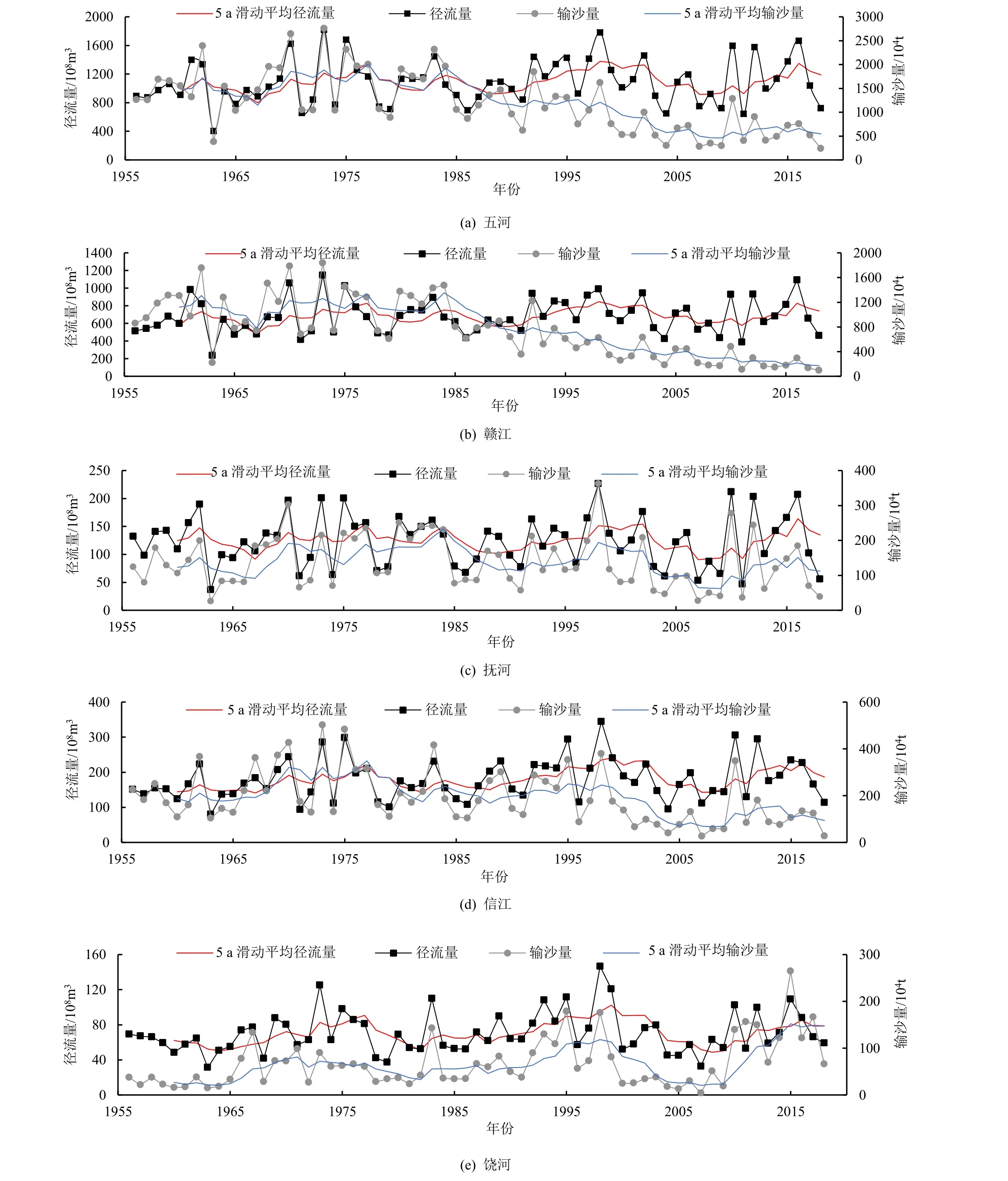

鄱陽湖流域及五河1956—2018 年輸沙和徑流量變化過程如圖2 所示。鄱陽湖流域1956—2018 年五河入湖徑流總量多年平均值為1 088.3 億m3,輸沙總量多年平均值為1 194.4 萬t,徑流總量呈不顯著的增加趨勢,輸沙量呈顯著的減少趨勢(Zs>Zα=0.05);五河中只有撫河徑流量呈不顯著減少趨勢,其他四河均呈增多趨勢,修水徑流量增加趨勢顯著(Zr>Zα=0.05),而輸沙量則是饒河呈顯著增加趨勢(Zs>Zα=0.05),其他四河均呈降低趨勢,其中贛江、信江輸沙量減少趨勢顯著(Zs>Zα=0.05);五河年均徑流量和輸沙量大小排序一致,依次為贛、信、撫、饒、修,其中,對入湖徑流量和輸沙量影響最大的贛江年均徑流量和輸沙量分別為680億m3和764.4萬t,占入湖總量的62.5%和64%;“五河”入湖總徑流量和輸沙量變化過程在1990 年以前呈現相似的震蕩變化趨勢,1990 年以后,水沙變化過程存在明顯差異,徑流量仍呈現增加-減少-增加的波動變化,而輸沙量明顯地減少,直至2010年以后略有回升;對比五河流域同時期輸沙量發現,除贛江從1990 年以后持續減少外,其他四河從1990年初—1990 年末—2000 年末—2018 年3 個時期內,均呈增加-減少-增加的變化,與各自同時期的徑流變化保持相似起伏變化。

圖2 “五河”水沙年際變化過程Fig.2 Interannual variation of water and sand in the ‘Five Rivers’

3.2 水沙關系變異診斷及特征分析

圖3(a)以贛江水沙關系的變異診斷為例。從圖3(a)水沙相關系數變化可知,水沙相關系數在1992年到達低谷,出現明顯轉折;同時采用雙累積曲線法對水沙關系進一步診斷(圖3(b)),水沙雙累積曲線在1992年前后線性擬合斜率從1.644降至0.467,發生明顯轉折,同時線性關系有所減弱,說明贛江徑流量對輸沙量的影響變小,人類活動的影響使得水沙關系累積曲線發生轉折,這與已有的研究相一致[15-16]。1990 年在贛江干流上建成的萬安水庫,其庫容達22.16 億m3,對贛江泥沙起到重要的攔截作用,這也與滑動相關系數法和水沙關系雙累積曲線法診斷的贛江水沙關系在1990 年左右發生變異一致。此外,圖2 中,流域泥沙的顯著變化而徑流幾乎不變說明了人類活動對水沙關系的影響顯著。

圖3 水沙關系變異診斷Fig.3 Diagnosis of variation in water-sand relationship

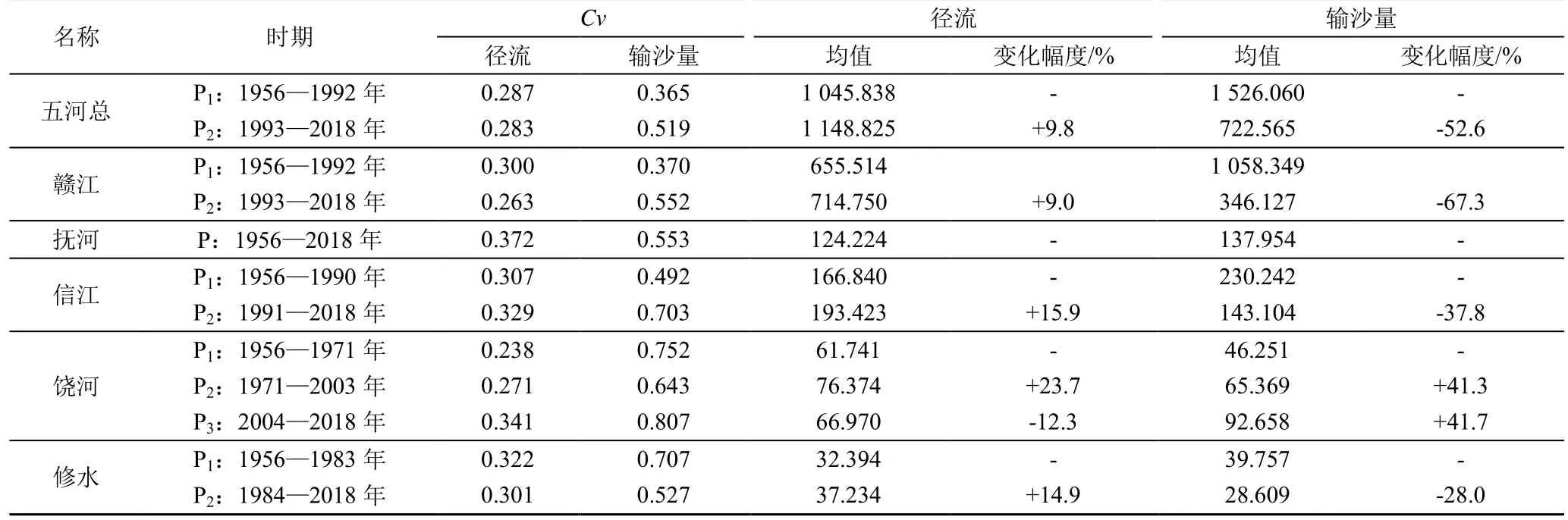

采用滑動相關系數和雙累積曲線法相互比較驗證,對鄱陽湖“五河”進行水沙關系變異診斷,并分析其變異前后的統計參數(表2)。由表2 可知,五河入湖總徑流量在變異后增加9.8%,輸沙總量發生顯著減少,輸沙量減少52.6%,變異系數Cv值也出現明顯增加,表明變異前后水沙序列波動明顯。贛江、信江和修水的水沙變化與入湖總量變化相似,徑流量增減不明顯,其中信江徑流量增幅最高為15.9%,輸沙量較變異前均出現不同程度減少,依次減少67.3%、37.8%和28.0%;撫河水沙關系未發生明顯的變異,而饒河水沙關系則在1971 年和2003 年發生2 次變異,與其他流域不同,饒河輸沙量在2 次變異后均出現明顯增多,2 次增幅分別為41.3%和41.7%,相較于P1時期,P3時期輸沙量增幅更是高達100.3%,其徑流量則先增后減幅度不大。

表2 水沙關系變異前后特征Table 2 Characteristics before and after variation of water-sand relationship

3.3 水沙關系聯合分布函數確定

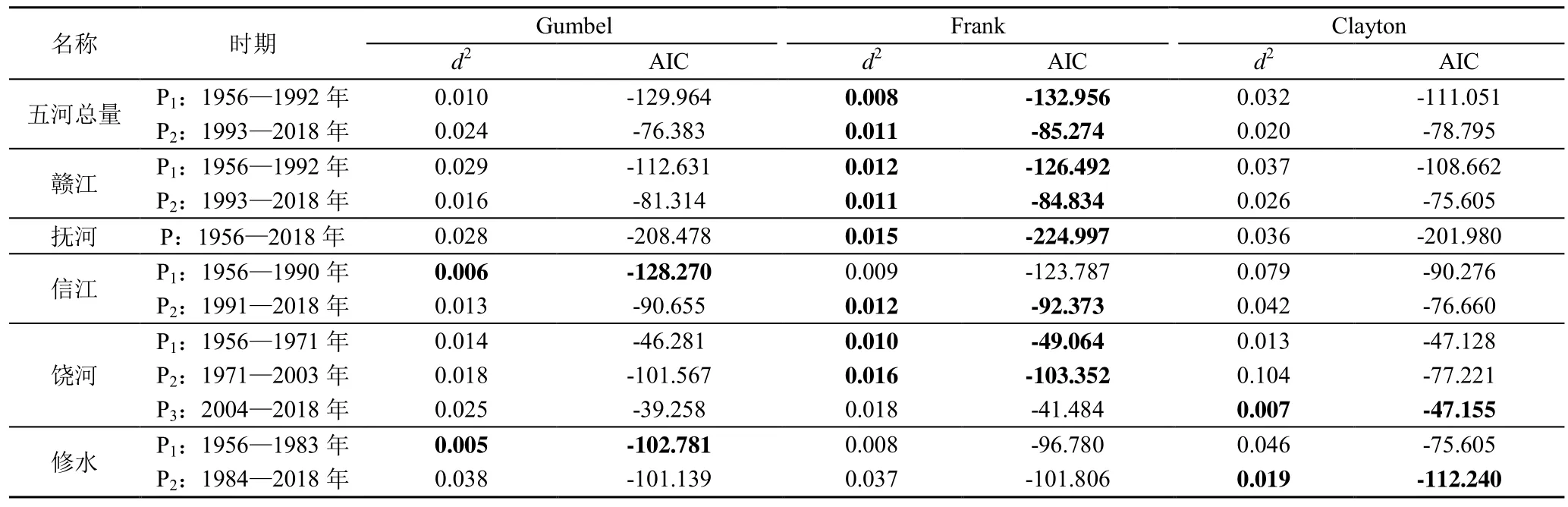

通過平方歐氏距離(d2)和赤司信息量準則法(AIC 方法)分別確定鄱陽湖“五河”水沙關系變異前后的最優聯合分布函數如表3 所示。由表3 可知,在研究期內“五河”總量、贛江和撫河水沙關系最優的聯合分布函數均為Frank Copula;而信江、饒河和修水的最優聯合分布函數在突變前后發生了變化,信江在P1時期最優聯合分布含水為Gumbel Copula,P2時期則為Frank Copula,饒河在P1時期和P2時期均為Frank Copula,P3時期則變為Clayton Copula,修河在P1時期最優聯合分布為Gumbel Copula,P2時期為Clayton Copula。

表3 Copula 函數擬合優選Table 3 Selection of the optimal Copula function

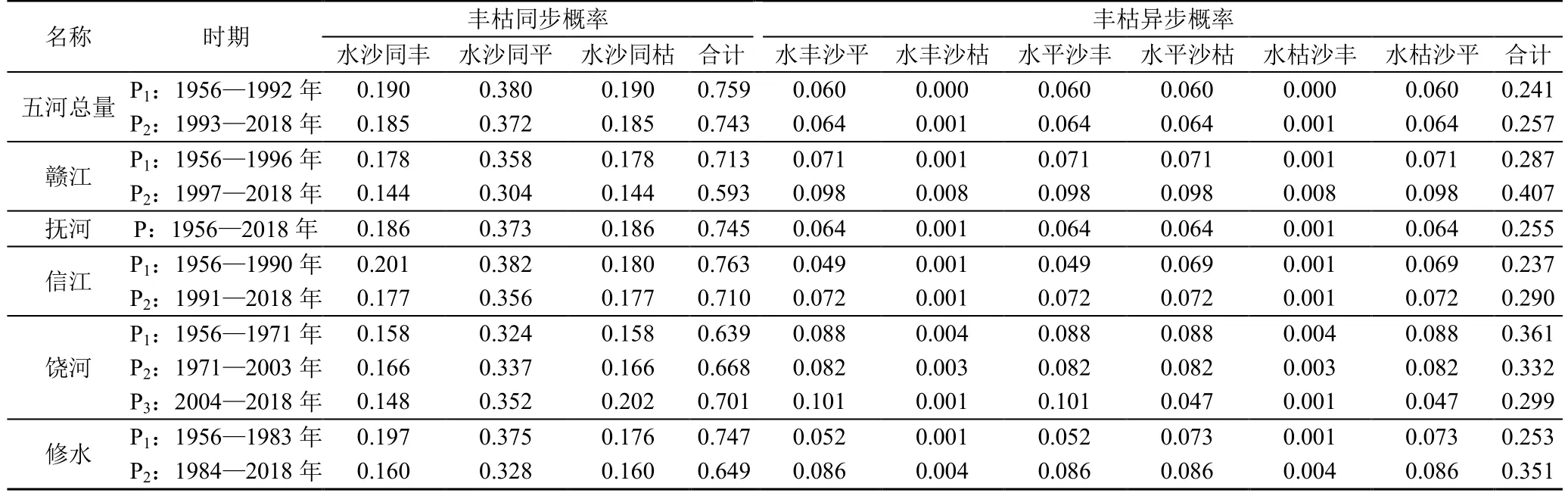

3.4 豐枯遭遇分析

表4 為應用Copula 函數分析不同時期“五河”水沙關系的豐枯遭遇情況。由表4 可知,在水沙豐枯遭遇的9 種情況中,在不同時期“五河”水沙豐枯同平的概率最高,均在0.3~0.4 范圍內,同時豐枯異步的概率要小于豐枯同步;水沙關系中水豐沙枯和水枯沙豐2 種相反組合發生的概率極小,均不足1%,這也說明“五河”水沙關系具有較強的相關性;贛江、信江和修水的水沙豐枯同步概率在P1時期均高于P2時期,相較于P1時期,豐枯同步概率分別減小了12%、5.3%和9.8%,饒河水沙豐枯同步概率從P1—P3時期都有略微的增加。

表4 不同時期水沙關系豐枯遭遇Table 4 Abundance and depletion encounters of water-sand relationship in different periods

4 討 論

4.1 氣候變化對水沙變化的影響

降水是影響流域土壤侵蝕產沙的主要驅動因子,氣候變化影響著降水的頻率、強度等屬性[17]。鄱陽湖流域雨季主要集中在夏季,這也是流域土壤侵蝕和水土流失最嚴重的季節,同時近幾十年來由于流域的暖冬和降水增加,導致冬季土壤侵蝕的風險也越來越高,從而進一步導致集水區產沙量的變化;諸多的研究表明[18-20],鄱陽湖流域降水量和降水侵蝕力呈升高趨勢;雷享勇等[21]發現氣候變化背景下鄱陽湖極端降水事件呈頻率高、強度大的新特征;Li 等[22]研究表明,鄱陽湖流域土壤侵蝕力與極端降水指數有著較強的相關關系,氣候變化影響下極端降水加劇是土壤侵蝕力增加的重要因素;此外,2010 年的降水侵蝕力高于其他時期[23-24],這也增加了2010 年以后“五河”入湖輸沙量(圖2(a));“五河”流域中饒河流域降水侵蝕力最大且升高趨勢最強,贛江流域最小且趨勢最弱[25],這也與圖2(e)中饒河流域在2010 年以后輸沙量明顯增多相一致,降水侵蝕力空間上高值傾向于流域的東北部,這也與地處流域東北部的饒河流域位置相吻合,其降水侵蝕力較高可能與東南登陸的臺風型降水有關。雖然流域降水量和極端降水事件增多,加劇了土壤侵蝕,但針對性的治理措施會減少侵蝕和泥沙搬運,從而弱化了降水特征變化帶來的影響。

4.2 人類活動對水沙變化的影響

1)水土保持情況

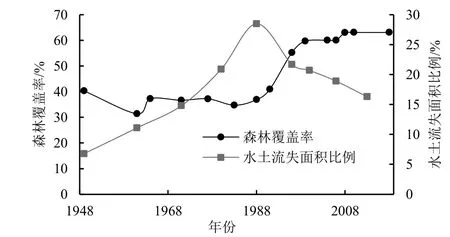

圖4 為鄱陽湖流域森林覆蓋率和水土流失面積比例。鄱陽湖流域歷史上是森林資源豐富的地區,但新中國成立初,由于經濟發展和人口迅速增長,森林砍伐現象日趨嚴重,森林覆蓋率明顯下降,在1960年降低至31.2%,之后的20 多年雖然略有增多,但一直維持在較低的水平,使鄱陽湖流域生態環境惡化,水土流失面積比例持續升高,在1988 年水土流失面積比例高達28.5%;由于1950 年到1980 年水土流失面積比例的不斷攀升,從1980 年開始,江西省開展了以“治湖必先治江,治江必先治山”的流域綜合治理理念的山江湖工程建設,大量植樹造林,森林覆蓋率迅速提高[10],加上“國家水土流失重點治理工程”、“小流域綜合治理”等一系列水土保持工程的建設[15],水土流失面積比例開始減少,并對影響流域產匯流狀況,進而減少流域的輸沙量[26]。如聶小飛等[27]對贛江上游平江流域的水土流失綜合治理進行評估時發現,流域長期水土保持顯著減少,以水土保持為主的長期生態保護工程導致平江全年、汛期、非汛期輸沙量分別減少59.3%、60.7%和55.7%。

圖4 鄱陽湖流域森林覆蓋率和水土流失面積比例Fig.4 Proportion of forest coverage and soil erosion area in Poyang Lake Basin

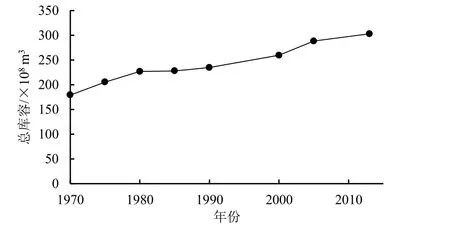

2)水庫建設情況

當河流受到水庫蓄水的影響時,徑流和泥沙量往往會迅速變化。如圖5 和圖6 所示,鄱陽湖流域水利工程經過近幾十年不斷的建設,流域水庫庫容不斷增加;根據2018 年江西水利統計年鑒,江西省已建水庫10 809 座,總庫容321.68 億m3,其中大型水庫30 座,總庫容189.9 億m3,中型水庫262 座,總庫容64.74億m3,10 517 座,總庫容67.04 億m3。水庫的建設不僅改變了徑流和泥沙的關系,同時減少產沙量(圖6);從鄱陽湖流域水庫總庫容與入湖輸沙量的關系圖6 可知,輸沙量與總庫容具有較好的負相關關系(R2=0.6),隨著庫容的增加,入湖輸沙量相應減少。贛江流域作為鄱陽湖“五河”中最大的支流,也是大中型水庫最多的流域,據統計贛江流域已建大中型水庫132 座,累積庫容近95 億m3,圖3 中由于萬安水庫蓄水影響贛江水沙關系于1992 年發生突變,圖2 中贛江輸沙量從2010 年以后仍在持續減少,與其他“四河”輸沙增多的趨勢相反,這可能與這段時期水庫的持續建設有直接關系。2010—2018 年間,贛江新增水庫總庫容14.056 億m3,其中修建在贛江干流上的峽江水利樞紐總庫容為11.87 億m3,于2015 年投入運行。水庫建設對水沙關系的影響最為直接,但是,水庫對泥沙量的影響不僅取決于其庫容,還取決于其在河流中的位置;如新中國成立初至20 世紀80 年代,雖然贛江流域興建了眾多水庫,但大多庫容較小或是少數大型水庫建在支流上,由于集水面積小,對輸沙量的影響十分有限。直至萬安水庫、峽江水利樞紐這類直接建設在干流上的水庫,流域的水沙關系開始出現明顯變化。

圖5 鄱陽湖流域水庫累積庫容變化Fig.5 Changes of accumulated reservoir capacity in Poyang Lake basin

圖6 鄱陽湖流域水庫累積庫容與入湖輸沙量的關系Fig.6 Relationship between accumulated reservoir capacity and incoming sand transport in Poyang Lake basin

3)河道采砂情況

鄱陽湖流域航道整治和采砂活動對入湖輸沙量也會產生影響。長江于2000 年開始實施禁止采砂后,鄱陽湖流域逐漸出現大量采砂船只;鄔國鋒等[28]通過遙感技術對鄱陽湖流域2000—2005 年間的采砂船只進行識別中發現,2000 年幾乎沒有大型船只開展采砂活動,隨后的4 a 間采砂船數量不斷增多,2001 年大約140 艘,到2004 年則約為450 艘,2005 年略有減少,但仍有近350 艘;雖然2006 年、2008 年江西省連續出臺了河道采砂相關管理辦法,采砂船數有所減少,但由于高利潤驅使,之后的2010 年采砂船數明顯反彈,2014 年更是達到了850 多艘;2012 年規范采砂前,僅贛江每年偷采砂量就達3 000 萬~4 000萬t[7];采砂活動對河道演變、湖區地形等水文狀況有著重要影響,Yao 等[29]發現隨著采砂量的增加,鄱陽湖出湖水位呈非線性累積下降。

本文對鄱陽湖五河入湖水沙豐枯遭遇關系進行分析,并就降水特征變化、水土保持建設、水庫建設和河道采砂等對入湖水沙關系的影響做了宏觀上的時空介紹,但文中發現五河水沙關系大致呈現出徑流多水沙多的同步變化和徑流多水沙少的異步變化特征,為何出現這種差異特征還有待未來進一步細化研究。

5 結 論

1)鄱陽湖五河入湖徑流總量呈不顯著的增加趨勢,輸沙量呈顯著的減少趨勢,五河中徑流量只有撫河呈減少趨勢,輸沙量只有饒河呈增加趨勢;五河年均徑流量和輸沙量大小排序一致,依次為贛、信、撫、饒、修,其中,贛江年均徑流量和輸沙量占入湖總量的62.5%和64.0%;

2)1992 年水沙關系發生突變后,五河入湖總徑流量增加9.8%,輸沙量減少52.6%;其中,信江徑流量增幅最大為15.9%;贛江輸沙量降幅最多為67.3%;

3)在不同時期“五河”水沙豐枯異步的概率要小于豐枯同步,豐枯同平的概率最高。

4)極端降水特征、水土保持項目的實施、水庫建設和河道采砂對流域水沙變化影響深遠。

(作者聲明本文無實際或潛在的利益沖突)