數字經濟對農村流動人口就業質量的影響

彭麗娜,徐家鵬,姜志德,閆振宇

(西北農林科技大學 經濟管理學院,陜西 楊陵 712100)

1 引言

自2009年中國政府網印發了《2006-2020年國家信息化發展戰略》以來(1)中國政府網:《2006—2020年國家信息化發展戰略》,http://www.gov.cn/test/2009-09/24/content_1425447.htm,2009年9月24日。,以數據信息為關鍵要素的數字經濟快速發展,為實現城市經濟高質量發展戰略目標做出了卓越貢獻(趙濤等,2020)。同時,數字經濟發展所帶來的數字技術進步與產業變革,也對城市勞動力市場與農村流動人口就業帶來深遠影響(叢屹、俞伯陽,2020)。2021年8月,國務院發布的《“十四五”就業促進規劃》,重點突出了“城鄉勞動者”,即農村流動人口的就業質量問題。實現農民的高質量就業,特別是農村流動人口的高質量就業,是中國鞏固脫貧攻堅成果、實現鄉村振興、達成共同富裕目標的關鍵所在(李長安,2018)。截止2021年底,中國農村流動人口總量達到29251萬人,數字經濟的發展對這一龐大群體就業質量的影響如何,將直接決定中國全體人民是否向共同富裕邁出堅實步伐(2)國務院:《國務院關于印發“十四五”就業促進規劃的通知》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/27/content_5633714.htm,2021年8月23日。。因此,分析數字經濟對農村流動人口就業質量的影響和作用機理,并基于此提出促進農村流動人口高質量就業的路徑,對于中國實現穩定脫貧和共同富裕的愿景,具有重要的理論和現實意義。

目前,關于數字經濟對就業的影響研究多從勞動力市場準入的就業增長“數量”層面出發,聚焦數字經濟的“促就業”效果。研究證實,數字經濟通過與實體經濟深度融合(王文,2020),一方面有助于激活勞動力市場個體創業行為(郭晴等,2022 ;劉翠花,2022),改善低收入群體的收入水平(戚聿東等,2020);另一方面則力促企業創新,尤其是鼓勵小型企業依托數字平臺催生大量新業態和新模式,從而創造更多就業機會(武漢大學穩經濟保就業課題組,2020)。因此,數字經濟能夠在縮小勞動力社會資源、就業機會等方面劣勢的同時(Wasserman,Richmond-Abbott,2005),也有助于實現勞動者的多元化就業和多渠道增收。而在就業質量層面,現有研究主要集中在就業質量評價指標體系的構建及其影響因素方面。就業質量評價指標體系從宏觀或者微觀視角出發進行設計。微觀視角主要基于勞動個體薪酬激勵、工作匹配度(Schroeder,2007)、工作時間、工作條件、職業前景(Smith et al.,2010)等工作本身特征構建。除此之外,工作興趣、工作滿意度(Kalleberg et al.,2015)、工作保障等其他工作特征維度也越來越多地納入到評價指標體系中(Clark,2005)。宏觀視角則主要基于勞動力市場指標,如就業人數、失業率等,及就業結構、就業穩定、就業公平等宏觀政策指標,對地區人口就業質量進行評價(賴德勝等,2011),且就業質量評價指標體系會因評價對象不同而有所差異。另外,現有研究主要從性別(Clark et al.,2021)、身體狀況(Kim,Han,2015)、務工距離(李中建、袁璐璐,2017)、權利認知(劉長全,2022)等個體特征,人力資源管理制度、工會組織形式等用人單位特征(丁守海等,2018),以及數字經濟(孟祺,2021)、貿易開放(史恩義等,2021)、產業智能化(齊樂、陶建平,2023)等宏觀政策特征對人口就業質量的影響因素展開分析。

現有關于數字經濟對人口就業質量影響的研究較少,已有研究主要基于宏觀視角探究數字技術進步與人口就業質量的因果關系及其作用機制,缺乏微觀證據的研究,且這些研究也并未得到一致結論。一種代表性觀點認為,數字技術進步有利于提高就業質量。數字技術進步有利于改進生產效率和就業環境(曹靜、周亞林,2018),增加對高技能人才需求,從而促進勞動力自我素質的提升(Autor,2015),改善就業機會與收入水平。與此同時,數字技術進步還將通過影響企業人力資源管理制度提高“人-崗”匹配度,長期內將有利于改善勞動關系(丁守海等,2018)。另一種代表性觀點認為,數字技術進步將無益于就業質量。數字技術發展勢頭迅猛,但國民人力資本水平卻在短期內無法得到明顯提升,會使得勞動力市場結構性矛盾突出,加劇“就業難”與“招工難”并存的局面(張新春、董長瑞,2019)。同時,數字經濟會衍生出多種新業態與新模式,尤其是靈活就業形式,這雖然有利于平衡家庭與工作,但會弱化從屬勞動關系(戚聿東等,2020),對勞動權益保障產生不利影響(齊樂、陶建平,2023)。

總體而言,現有研究為相關領域研究的開展奠定了堅實的基礎,但鮮有關于數字經濟對農村人口就業質量影響的研究,更缺乏將城市宏觀數據與農村流動人口個體微觀數據相結合,具體分析數字經濟對農村流動人口就業質量的影響以及內在機理的相關研究。鑒于此,本文從互聯網發展和數字普惠金融兩方面對數字經濟水平進行測度,并從工作時間、薪資福利、勞動權益保障、職業層級、工作穩定性等5個維度構建農村流動人口就業質量的測度指標體系,利用2016年全國流動人口監測微觀數據與滯后一期的中國城市宏觀數據進行匹配,考察數字經濟對農村流動人口就業質量的影響及其機制。與已有研究比較,本文的邊際貢獻包括:(1)從微觀層面考察數字經濟對農村流動人口就業質量的影響,有助于完善現有理論分析框架;(2)從個體同鄉聚集、所在城市的密集勞動力市場兩條路徑出發,獲悉數字經濟對農村流動人口就業質量的影響機制;(3)從不同性別、勞動力技能水平、流動范圍三個角度出發,厘清數字經濟對農村流動人口就業質量影響的異質性,為農村流動人口高質量就業提供更全面、更細致的微觀經驗證據。

2 理論分析與研究假設

數字經濟引領社會生產力不斷突破和跨越式發展,對整個國民經濟體系和產業模式產生重大影響。在此過程中,數字經濟可能會對農村流動人口就業質量產生影響。具體影響邏輯如下:

2.1 數字經濟與農村流動人口就業質量

(1)數字經濟通過削弱傳統勞動力的崗位競爭力影響農村流動人口的工作穩定性。具體而言,智能化、自動化是數字經濟的代表性生產技術,較傳統勞動力而言,具有高自動化效率、低成本和信息化等優勢(Zeira,J.,1998),能夠完成不同程度的程式化和非程式化生產任務(Autor et al.,2003),進一步拓寬了傳統勞動力可被替代的工作范圍,即數字技術創新應用引致的“機器換人”現象,學術界將其稱之為數字經濟的“替代效應”(下文簡稱“替代效應”)(齊樂、陶建平,2023 ;王文,2020)。在“替代效應”作用下,數字經濟通過對宏觀產業結構和企業運營模式的影響,如用工模式的多元化、彈性化(戚聿東、肖旭,2020),加速農村流動人口工作轉換頻率(蔣文莉、趙昕,2022),對其人力資本積累和工作穩定性都將產生不利影響。

(2)數字經濟對農村流動人口薪資福利、勞動權益保障的影響主要有以下兩條路徑。第一條路徑是數字經濟的“替代效應”對勞動力市場產生一定沖擊,尤其是那些對學歷要求較低、薪酬較少的職業遭受到的沖擊將更為嚴重(孫早、侯玉琳,2019),這大大降低了傳統勞動力的就業優勢和薪資議價能力,同時也將無益于其薪資福利與勞動權益保障的提升(Zaharieva,Anna,2013),從而對農村流動人口就業質量產生不利影響。因此,數字經濟的“替代效應”會降低農村流動人口的薪資福利及勞動權益保障,阻礙就業質量的提高。另一條路徑是,數字經濟通過發揮其高信息化、自動化、低成本等優勢(Zeira,J.,1998),促進產銷精準對接、提升市場有效需要,帶動整個社會生產率的提高,即數字經濟的“生產率效應”(王文,2020)。數字經濟的“生產率效應”一定程度上能夠改善和提升企業經營效益狀況、刺激企業擴大生產規模,增加勞動力市場需求,從而提高勞動力就業優勢和薪資議價能力,相應地提升勞動力的工資及福利水平。因此,數字經濟的“生產率效應”會促進農村流動人口薪資福利及勞動權益保障的提升,提高其就業質量。綜合以上,數字經濟對農村流動人口薪資福利、勞動權益保障的影響取決于數字經濟“替代效應”和“生產率效應”的綜合作用結果。

(3)數字經濟有助于推進產業及社會全面進入智能時代,從而對農村流動人口工作時間和職業層級產生不同影響。具體而言,數字經濟會依托大數據、移動互聯網和云計算等數字技術(王文,2020),通過機器學習和深度學習等方法實現崗位替代和組織模式的變革,即數字經濟的“智能化效應”(齊樂、陶建平,2023)。在數字經濟的“智能化效應”作用下,一方面,機器的自動化處理能力提升,機器代替人力完成高強度、復雜性、環境條件差的工作任務,降低了勞動者的工作強度和工作時間,從而使得勞動者的就業質量有所提升。但另一方面,企業組織的信息處理能力和效率提高,使得企業組織從集中式組織結構向扁平式、分布式網絡轉變(Hagel,Singer,1999),降低管理層級的崗位需求,不利于農村流動人口向管理者層級“躍遷”,阻礙農村流動人口就業質量的提升。由此,本文提出以下研究假說:

H1a:數字經濟會降低農村流動人口的工作穩定性。

H1b:數字經濟對農村流動人口薪資福利、勞動權益保障的影響方向不確定。

H1c:數字經濟會減少農村流動人口工作時間,且不利于農村流動人口職業層級的提升。

綜上,數字經濟對農村流動人口就業質量的影響并非單一,而是數字經濟的“替代效應”、“生產率效應”及“智能化效應”的綜合影響結果。由此,本文提出以下研究假說:

H2:數字經濟對農村流動人口就業質量的影響方向不確定。

2.2 數字經濟影響農村流動人口就業質量的中介因素

隨著智能化的不斷提升,若只存在一種明顯的“抑制替代效應”(即“生產率效應”),經濟中的勞動收入份額(3)本文借鑒方軍雄(2011)對勞動收入份額的定義,即按照要素增加值法,勞動收入份額=勞動收入/(勞動收入+資本收入),勞動收入份額+資本收入份額=1。則會不斷下降(王文,2020)。但事實證明,數字經濟發展中勞動收入份額在不斷提升,這意味著還存在一種更強的抑制勞動力替代效應,使勞動密集型任務更具有比較優勢,即數字經濟的“職位創造效應”(王文,2020)。在數字經濟的“職位創造效應”作用下,產業不斷創新并與實體經濟深度融合,增加了高技能勞動力的市場需求(如機器人維修師、數據優化師等),并推動著包括電子商務、直播、網約車等平臺經濟的發展,催生新業態和新模式(如互聯網金融、新媒體和智慧物流等),創造了大量工作崗位需求,如淘寶店主、網約車司機等,這為農村流動人口提升就業質量提供了契機(章玉鈞、郭正模,1999)。

在數字經濟影響農村流動人口就業質量的路徑中,其“職位創造效應”首先擴大了勞動力市場需求,再通過同鄉聚集、密集勞動力市場兩條路徑提高農村流動人口的就業質量。具體而言,一方面,數字經濟通過激發城市創新創業活力提高城市宜居宜業水平,從而增加對農村流動人口的吸引力(張錕澎、劉雪晴,2022),促進區域人口聚集。同時,農村勞動力初到新的城市,多以同鄉關系為基礎建立和拓展社會網絡,并借此求職和適應城市生活,即“同鄉聚集”現象。研究證實,“同鄉聚集”有利于農村流動人口就業資源的積累,并顯著提升了農村流動人口工資收入和工作滿意度(張春泥、謝宇,2013),有助于其就業質量的提高。另一方面,數字經濟會促進城市經濟總量和就業規模的擴大(王文,2020),增加勞動力需求,形成“加速人才聚集→推動技術進步→創造更多就業機會”的良性循環,從而形成密集的城鎮勞動力市場。這將為勞動力市場雙方都提供更多“雙向選擇”的機會,從而提高農村流動人口與工作崗位的匹配度和匹配效率,改善農村流動人口就業質量(Addario,2011)。由此,本文提出以下研究假說:

H3:數字經濟通過發揮同鄉聚集、密集勞動力市場,提高農村流動人口的就業質量。

3 數據、變量與模型

3.1 數據來源

有關農村流動人口的個人、家庭層面的數據來自中國衛計委于2016年5月進行的全國流動人口衛生計生動態監測調查,調查對象是在流入地連續居住1個月及以上,非本縣(市、區)戶口的15-59歲的流動人口。該調查以31個省(區、市)和新疆生產建設兵團2015年全員流動人口年報數據為基本抽樣框,采取分層、多階段、與規模成比例的方法進行抽樣。調查問卷分為個人問卷和社區問卷,其中個人問卷內容涵蓋了受訪者收支、就業、流動及居住意愿、健康與公共服務等信息,基本符合本文研究內容的數據要求。本文研究的是農村流動人口就業質量,故將研究樣本選定在戶籍為農業戶口、年齡在16-59歲的流動就業群體。各城市的數字經濟及相關變量均來自于《中國城市統計年鑒》、地級市統計年報和Wind資訊數據庫。本文將城市相關變量與農村流動人口相關變量合并后并剔除缺失值樣本后,共得到53070個樣本,分布在267個地級市,其中受雇就業樣本35819個,自雇就業樣本17251個。需要說明的是,目前中國流動人口動態監測調查數據(CMDS)已更新至2018年,但2017與2018年數據中缺乏農村流動人口社會保障獲得情況,故使用2016年的流動人口動態監測調查數據。

3.2 變量設定與描述性統計

(1)被解釋變量:就業質量(Q)。本文的就業質量主要借鑒國際勞工組織所提的“體面勞動”這一理念,即勞動者在自由、平等、安全和尊嚴的條件下獲得工作機會,其權利被保護、擁有足夠的報酬和社會保障被提供(聶偉、風笑天,2016)。在該理念倡導下,“就業質量”概念被提出并得到社會廣泛關注,而是否“體面勞動”被普遍作為了就業質量的評判準則。因此,現有研究中,就業質量的測度主要基于“體面勞動”理念,圍繞就業的工作時間、工作穩定性、勞動權益保障、職業層級、薪資福利等維度展開(梁海艷,2019 ;劉長全,2022 ;齊樂、陶建平,2023)。具體而言,工作時間能間接反映個體休閑時間,就業質量“好”意味著自由時間和程度較高(唐寧、謝勇,2019);較好的工作穩定性是“體面勞動”的基本要求,有利于勞動者更好的融入社會,并獲得平等對待(聶偉、風笑天,2016);完善的勞動權益保障使得勞動者的權利被保護、社會保障被提供,同時能夠分散和抵御社會風險(郭晴等,2022 ;席恒,2021),也是“體面勞動”獲得安全感的重要來源;較高的職業層級往往意味著擁有較大的職業晉升空間,更能從“體面勞動”中獲得滿足感和尊嚴(唐寧、謝勇,2019);薪資福利是就業質量的核心,高薪資福利水平也是“體面勞動”帶來足夠報酬的體現(齊樂、陶建平,2023)。

因此,本文從工作時間、工作穩定性、勞動權益保障、職業層級、薪資福利等5個維度構建就業質量指標體系,并對不同維度指標進行標準化處理(胡斌紅、楊俊青,2019),采用因子分析法綜合測度農村流動人口的就業質量指標。其中,①工作時間(Time)以問卷中“每周工作幾小時”來衡量,以反映農村流動人口工作時長特征。本文對該指標進行了優化,在以往研究中工作時間是一個負向指標,認為工作時間越長,就業質量越差。但事實上,工作時間過短也有可能意味著不充分就業甚至是隱性失業。故本文將其處理成是否超時勞動,若每周工作時間超過44小時即為超時勞動(4)根據《勞動法》第三十六條,國家實行勞動者平均每周工作時間不超過四十四小時的工時制度。因此,本文將每周工作時間超過44小時,定義為超時勞動。,賦值為1,反之則賦值為0。②工作穩定性通過本地工作年限和職業預期穩定性來測量,本地工作年限(Year)為調查時間減去流入當地的時間;職業預期穩定性(Stability)卷中“未來五年打算在哪里工作生活”來體現,本文將“本地”歸類為留下,賦值為1,將“回鄉、其他地方及沒想好”歸類為不留下,賦值為0。③勞動權益保障包含社會保障、住房公積金參與、勞動合同簽訂三個指標。社會保障(Security)的測量方法是分別詢問受訪者城鎮醫療保險、養老保險、工傷保險、失業保險和生育保險的參與情況,“參與”記為1,“未參與”記為0,然后將各項相加,得到一個社會保障變量。住房公積金參與(Fund)分為有和沒有,分別賦值為1和0。勞動合同簽訂(Contract)將“有固定期限合同”、“無固定期限合同”合并為已簽訂合同,賦值為1;將“未簽訂或不清楚”歸為未簽訂合同,賦值為0。④職業層級(Level)按職業類型劃分為管理人員、非管理人員(專業技術人員和普通人員)兩類,分別賦值為1和0。⑤薪資福利包括工資收入和單位福利兩個指標。工資收入(Income)通過月收入來測量,納入回歸模型時取對數;單位福利(Welfare)以單位是否包吃住為衡量標準,若包吃住則賦值為1,不包吃住賦值為0。

(2)核心解釋變量:數字經濟(X)。借鑒趙濤(2020)按照將互聯網發展作為核心測度指標,并加入數字交易指標構建數字經濟指標體系的思路,結合數據可獲得性,從互聯網發展和數字金融發展兩方面對數字經濟進行測度(郭峰等,2020 ;劉軍等,2020)。其中,互聯網發展分別以百人中互聯網寬帶接入用戶數、計算機服務和軟件業從業人員占城鎮單位從業人員比重、人均電信業務總量和百人中移動電話用戶數等4個指標表示;數字金融發展,利用由北京大學數字金融研究中心和螞蟻金服集團共同編制的《中國數字普惠金融指數》來表示(郭峰等,2020)。最后采用變異系數法獲得指標權重,綜合得到數字經濟指數,記為X。考慮到可能存在內生性問題,本文采用滯后一期,即2015年的數字經濟指數,作為核心解釋變量。

(3)控制變量:依據全國流動人口衛生計生動態監測調查問卷,并借鑒相關文獻(郭晴等,2022),本文控制了可能影響個體就業質量的變量,主要包括性別(Sex)、年齡(Age)、受教育年限(Edu)、婚姻(Marriage)、黨員(Party)、單位所有制(Ownership)等個人特征,家庭規模(Size)、務工地房產(Estate)等家庭特征,本次流動范圍(Scope)、總共流動次數(Freq)等流動特征,經濟發展水平(GDP)等本次流入地的城市經濟特征。

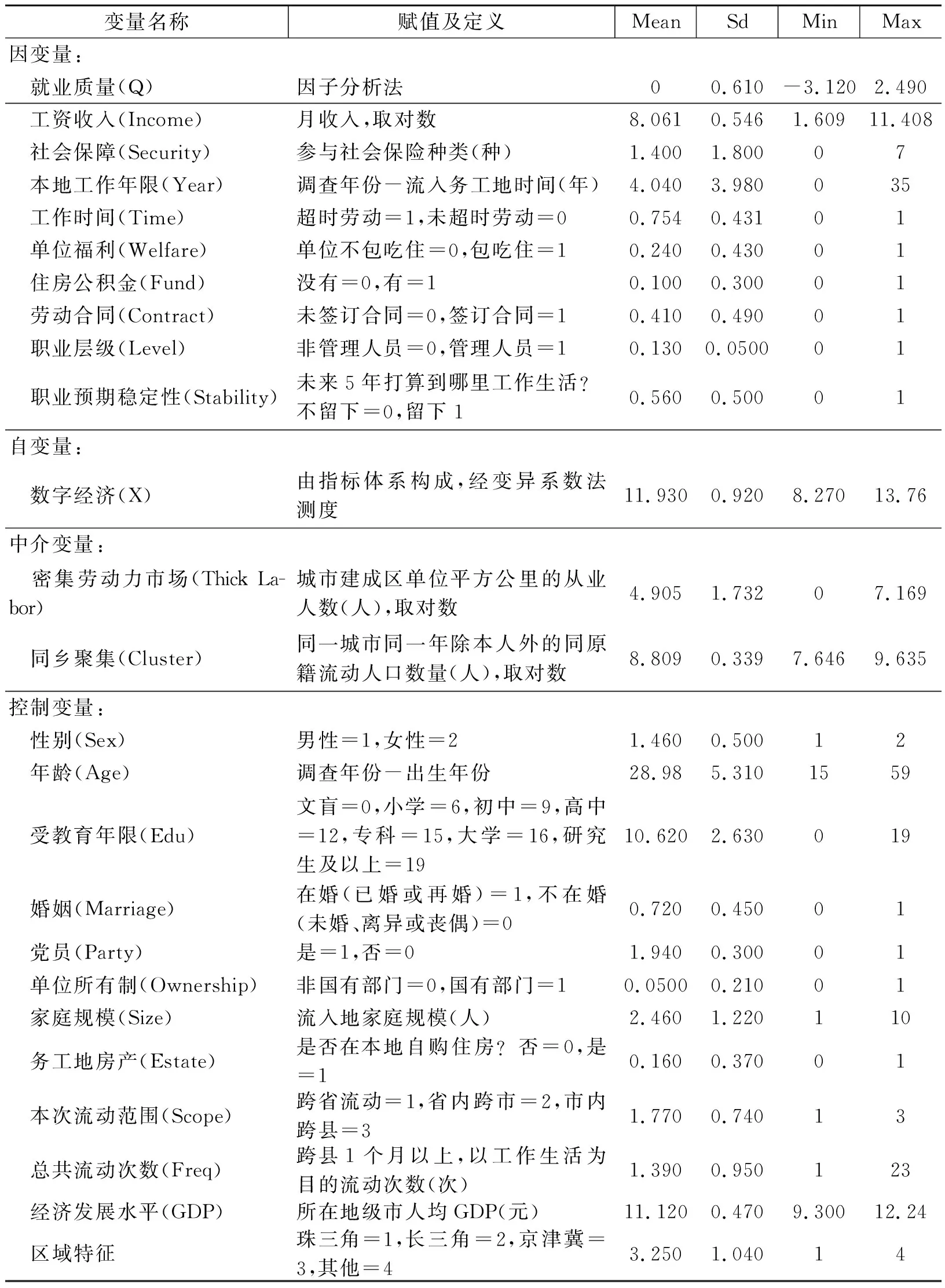

(4)中介變量:基于假說H3,數字經濟對于農村流動人口就業質量的影響路徑有兩種,包括個體在流入地城市的密集勞動力市場(Thick Labor)和城市內的同鄉聚集(Cluster)。本文借鑒相關文獻(胡斌紅、楊俊青,2019),使用城市建成區單位平方公里的從業人數作為密集勞動力市場的代理變量,所涉數據來源于《中國城市統計年鑒》;同鄉聚集使用同一城市同一年除本人外的同原籍流動人口數量作為衡量指標(黃夢琪、金鐘范,2021)。相關變量的具體定義和描述性統計如表1。

表1 主要變量的定義與描述性統計

3.3 計量模型

(1)OLS模型。為了分析數字經濟對農村流動人口就業質量(Q)及工資收入(Income)、社會保障(Security)、本地工作年限(Year)等分項指標的影響,考慮到以上變量為連續變量,故本文使用最小二乘法(OLS)展開分析,模型如式(1):

Yij=a0+a1Xj+a2CONij+regionj+eij

(1)

其中,Yij表示個體i在城市j的上述就業質量分項指標;Xj表示j城市的數字經濟指數,為了緩解內生性問題,本文使用滯后一期的數字經濟指數,a1為數字經濟的回歸系數;CONij為控制變量,包括個人及家庭層面、城市層面、流動因素層面的變量,a2為各控制變量的回歸系數;regionj表示區域固定效應;eij為誤差項。

(2)二元Probit模型。為了分析數字經濟對農村流動人口工作時間(Time)、單位包吃住(Welfare)、住房公積金(Fund)、勞動合同(Contract)、職業層級(Level)、職業預期穩定(Stability)等就業質量的影響,鑒于以上變量為二元離散變量,故采用二元Probit模型進行回歸分析。潛變量模型如式(2):

Iij*=β0+β1Xj+β2CONij+regionj+εij

(2)

其中,潛變量Iij表示農村流動人口工作時間、單位福利、住房公積金、勞動合同、職業層級、職業預期穩定;Xj、CONij、regionj的含義同式(1);回歸系數β1、β2分別對應數字經濟水平,個人及家庭層面、城市層面、流動因素層面等控制變量;εij為誤差項。可觀測的因變量Iij與潛變量Iij*的對應關系如式(3):

(3)

其中,k為臨界值,一般默認為0。與有序Probit模型類似,本文僅報告二元Probit模型的邊際系數,即自變量變動一個單位,因變量取1的概率變動的單位數。

4 實證分析:數字經濟與農村流動人口就業質量

4.1 基準回歸結果

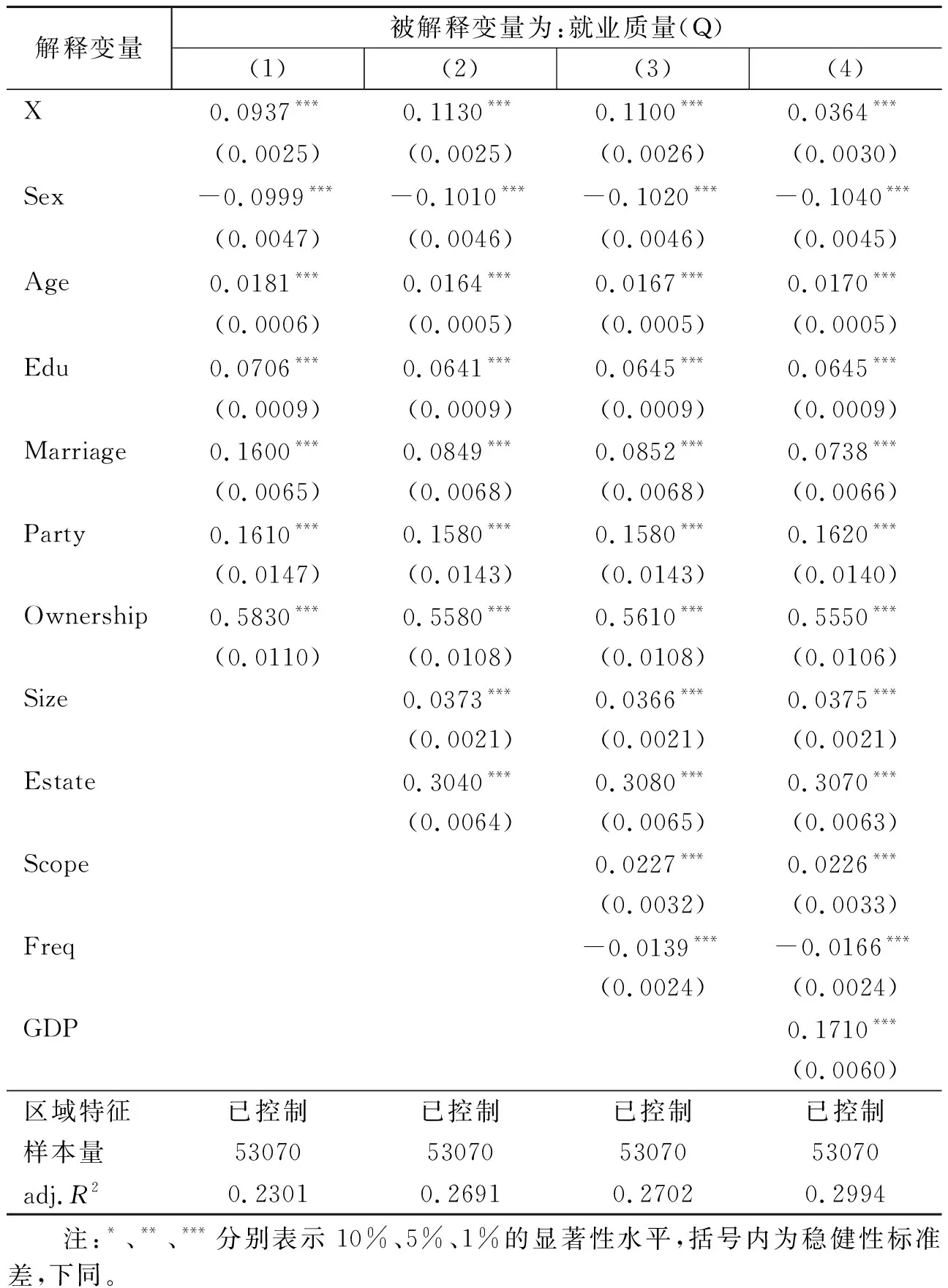

本文利用最小二乘法(OLS)對基準模型進行參數回歸,并依次加入個體及家庭特征、流動特征、流入地城市的經濟特征,得到數字經濟影響農村流動人口就業質量的實證結果(表2)。結果顯示,數字經濟對農村流動人口就業質量的影響為正,逐步加入控制變量后,其估計系數的符號和顯著性未發生明顯變化,均在1%的水平下通過顯著性檢驗。這說明數字經濟水平每提高一個標準差,能夠使得農村流動人口的就業質量綜合指數提升0.0364-0.1130個單位,意味著數字經濟對農村流動人口就業質量的負向“替代效應”小于正向“生產率效應”,即總體而言,數字經濟將正向影響農村流動人口就業質量,驗證了本文的假說H2。

表2 基準回歸結果:數字經濟對農村流動人口就業質量的影響

此外,男性長者更有可能擁有較高的就業質量,同時農村流動人口的受教育程度、婚姻狀況、組織身份(黨員)以及在國有部門工作均會顯著提升就業質量。關于家庭特征方面,流入地家庭規模的擴大并擁有房產對于提高農村流動人口就業質量有顯著促進作用。在個體流動特征方面,就近流動且流動次數越少,越有利于促進就業質量的提升。可能的原因在于:農村流動人口的流動次數在一定程度上能夠反映工作轉換頻率,頻繁地工作轉換使農村流動人口的收入增長有限,且不利于其社會保障參與程度、本地工作年限及職業預期穩定性,降低其綜合就業質量水平,這也驗證了明娟等(2015)的相關結論。關于流入地城市經濟特征方面,經濟發展水平越好的城市,農村流動人口的就業質量越好。

4.2 內生性討論與穩健性檢驗

(1)內生性討論。在前文分析中,結果初步表明數字經濟對農村流動人口就業質量有顯著的正向影響,但二者之間存在的內生性問題,可能來源于:一是反向因果關系,即農村流動人口的就業質量可能會影響城市數字經濟水平;二是遺漏變量,雖然本文在回歸中控制了地區特征變量,并將城市數字經濟指數滯后一期,但農村流動人口的就業質量依舊會受到其他不可觀測因素影響;三是數字經濟指數及農村流動人口就業質量的度量存在一定誤差,所選指標可能無法全面反映出城市數字經濟和農村流動人口的就業質量。因此,本文參考相關文獻(張勛等,2020),選取農村流動人口所在城市與杭州的球面距離(Distance)、與三大核心城市(北京、杭州和深圳)的平均球面距離(Ave_Distance)作為工具變量。其合理性在于:以支付寶為代表的中國數字金融起源于杭州,故杭州的數字經濟水平處于領先位置。可以預期,在地理上距離杭州越近,數字經濟水平應越高。同時,北京是國家中心城市,深圳是騰訊集團總部所在地區,其數字經濟發展水平也比較高。因此,以上兩個工具變量與數字經濟緊密相關,符合有效工具變量 “相關性”的要求。與此同時,城市與北京、杭州和深圳的球面距離屬于地理特征,與當前農村流動人口就業質量無直接聯系,故符合有效工具變量“外生性”的要求。

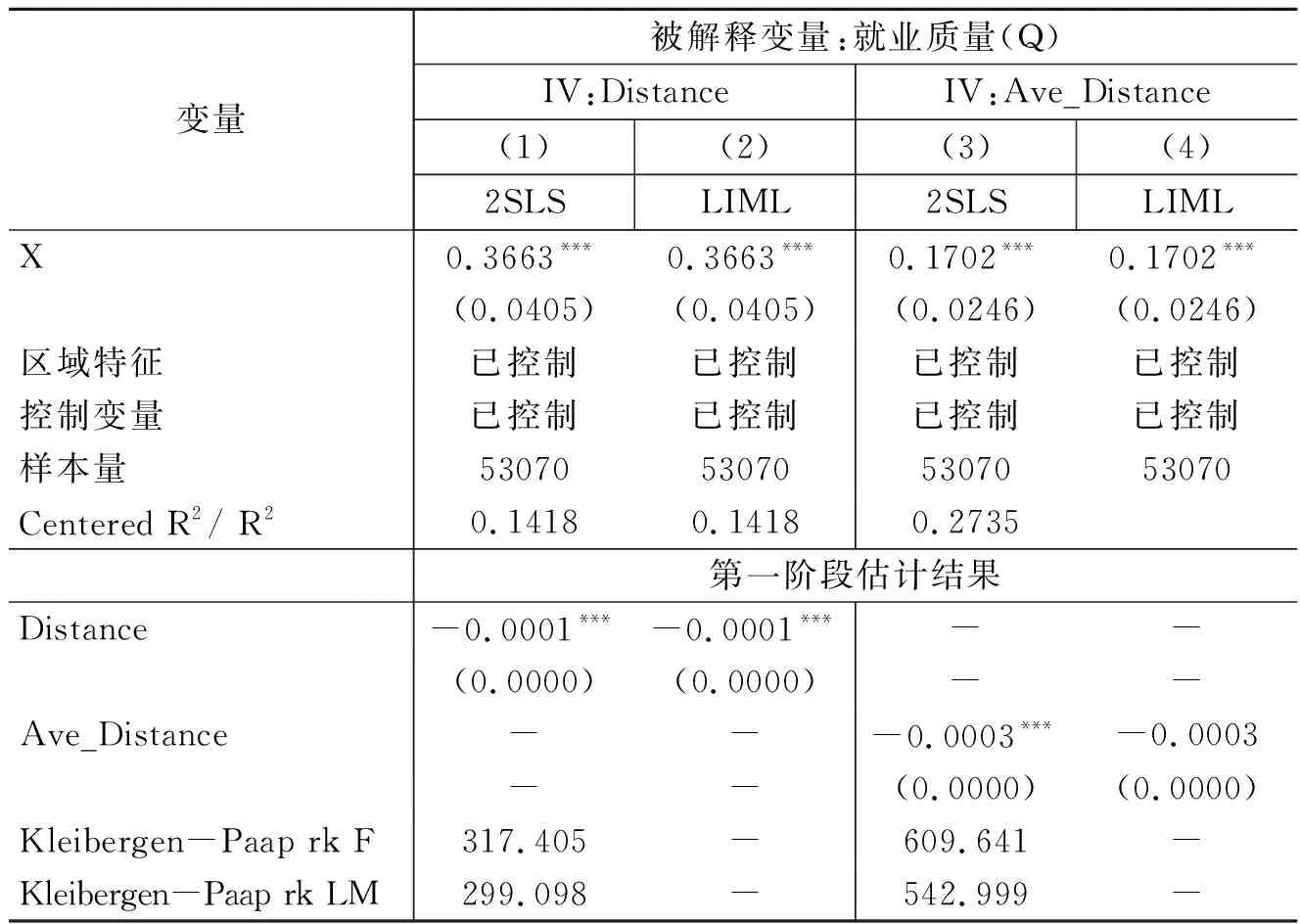

綜上,本文分別使用引入工具變量的兩階段最小二乘法(2SLS)和有限信息極大似然法(LIML)(Amemiya,1974)(5)有限信息極大似然法(LIML)的優勢在于可以避免由于模型界定錯誤導致的一個方程參數估計值的偏誤而傳遞到模型所有其他方程參數估計值中。同時,在大樣本情況下,對弱工具變量不太敏感的LIML模型的估計結果與2SLS是漸進等價的,小樣本情況下LIML模型的估計結果式優于2SLS模型的估計結果。但是LIML會因為共線性問題導致參數估計標準誤較大造成估計失效,因此本文進行了多重共線性檢驗,結果顯示Mean VIF=1.34<<10,即本文所選的變量不存在嚴重的多重共線性問題。同時,本文也采用較大的樣本量緩解共線性問題,保證了較小的標準誤。來緩解實證模型的內生性問題。結果顯示,表3中列(1)、列(3)中的Kleibergen-Paap rk LM統計量對應P值均小于0.01,表明不存在識別不足問題;Kleibergen-Paap rk F統計量值均大于臨界值10,表明不存在弱工具變量問題;過度識別檢驗也拒絕了模型存在過度識別問題。同時,LIML的估計結果與2SLS的估計結果完全相同。顯然,經過內生性處理,數字經濟對農村流動人口綜合就業質量的作用方向及顯著性水平,與基準回歸結果基本保持一致,但其作用強度均高于基準回歸結果,說明若不考慮內生性問題,將會低估數字經濟對農村流動人口就業質量的影響(6)本文還對就業質量的分項指標進行了內生性檢驗,具體通過引入工具變量的兩階段最小二乘法(2SLS)對連續變量,如個人月收入(income)、社會保障(security)、本地工作年限(year)進行檢驗,并利用條件混合模型(Conditional Mixed Process,CMP)對離散因變量,如工作時間(time)、單位包吃住(welfare)、住房公積金(fund)、勞動合同(contract)、職業層級(level)、職業預期穩定性(stability)進行檢驗,以緩解內生性問題。估計結果與基準結果基本一致。限于篇幅,未完全展示,有興趣的讀者可以向作者索取。。

表3 內生性檢驗

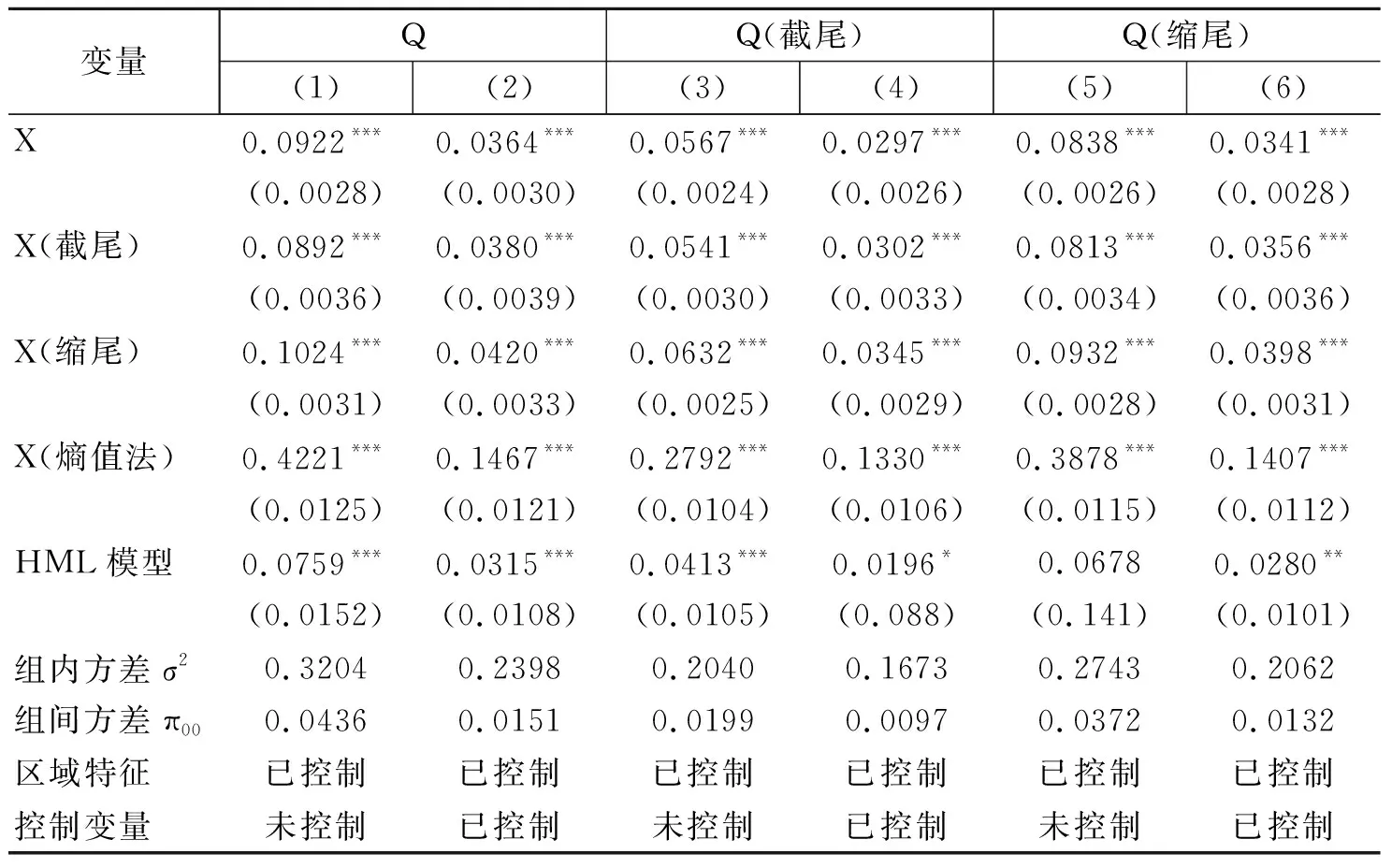

(2)穩健性檢驗。為了驗證前文研究結論的穩健性,本文選擇三類方式展開穩健性檢驗。①數據極端值處理:分別對數字經濟指數(X)、就業質量綜合指數(Q)進行5%極端值的縮尾、截尾處理;②重新合成數字經濟指數:采用熵值法計算數字經濟指數,重新檢驗數字經濟對農村流動人口就業質量的影響;③基于廣義多層線性模型(HLM)。考慮到數字經濟屬于宏觀地區層面變量,農村流動人口個體稟賦、家庭特征和就業質量等微觀變量嵌入于地區宏觀變量下,屬于“家庭-地區”兩層級數據HLM模型可以有效地匹配宏微觀數據,主要應用于這類問題的研究中。HLM的零模型的檢驗結果顯示列(1)至列(6)中的組內相關系數ICC=π00/(π00+σ2)均滿足Cohen(1992)確定的經驗標準,且零模型的卡方檢驗P值均小于0.001,說明本文有必要使用HLM模型進行估計(7)HLM模型主要適用于連續變量,因此,本文還利用HLM模型對就業質量的部分分項指標,如個人月收入(income)、社會保障(security)、本地工作年限(year)進行估計,估計結果與基準結果基本一致。限于篇幅,未完全展示,有興趣的讀者可以向作者索取。。

結果表明(表4),極端值處理后的數字經濟水平對農村流動人口就業質量的作用方向、強度及顯著性水平與基準回歸結果相比,均未發生明顯變化;重新合成的數字經濟指數對農村流動人口綜合就業質量水平及其各維度的作用強度有明顯增加,但其作用方向和顯著性水平與基準回歸基本保持一致,不影響前文得出的核心結論;基于HLM方法得到的實證結果顯示數字經濟水平能夠顯著促進農村流動人口就業質量的提升,支持基準回歸的結果。以上結果均說明數字經濟能促進農村流動人口就業質量這一結果具有穩健性,以上結果進一步驗證了本文的假說H2。

表4 穩健性檢驗

4.3 進一步分析

為了對就業質量展開較為全面客觀的分析,本文對工資收入、社會保障、本地工作年限、工作時間、單位包吃住、住房公積金、勞動合同、職業層級、職業預期穩定等分項指標作為就業質量的衡量指標,用以考察數字經濟對農村流動人口就業質量不同維度的影響,實證結果如表5。

首先,數字經濟會降低農村流動人口的工作穩定性。表5列(3)、(9)為工作穩定性的回歸結果,說明數字經濟水平每提高一個標準差,能夠使得農村流動人口的本地工作年限減少0.275個單位,且職業預期穩定性概率降低0.0568個單位。這意味著數字經濟對農村流動人口就業質量存在“替代效應”,即數字經濟會增加農村流動人口失業風險,降低其工作穩定性,對其就業質量產生負面影響,假說H1a得到驗證。

其次,數字經濟有利于農村流動人口薪資福利和部分勞動權益保障的提升。表5列(1)、(5)為薪資福利的回歸結果,列(2)、(6)、(7)為勞動權益保障的回歸結果,說明在控制個體、家庭、城市地區及流動層面的因素后,數字經濟水平每提高一個標準差,農村流動人口的工資收入提升0.0439個單位,單位福利獲得概率提高0.0795個單位,社會保障提升0.140個單位,勞動合同簽訂概率提高0.0941個單位。即數字經濟水平能夠顯著提升農村流動人口工資收入、單位福利獲得,并促進農村流動人口社會保障水平和勞動合同簽訂概率的提升。這意味著,即使在數字經濟的替代效應、生產率效應綜合作用下,數字經濟仍舊有助于農村流動人口實現薪資福利的增長和部分勞動權益保障的獲得,假說H1b的部分內容得到驗證。另外,數字經濟對提高住房公積金參與的效果并不顯著,可能的解釋是:非正規就業者或靈活就業者,正是數字經濟所帶動最大的一批就業群體(郭晴等,2022 ;何宗樾、宋旭光,2020),該類群體的從屬勞動關系模糊化也使其游離在勞動法調整范疇之外,從而不利于其社會保險權益的維護,尤其是與正式工作相聯系的住房公積金參與項目。

最后,數字經濟會降低農村流動人口工作時間,且不利于農村流動人口職業層級的提高,但效果不明顯。表5列(4)、(8)為工作時間與職業層級的回歸結果,說明數字經濟有助于降低工作時間(8)考慮到數字經濟有可能使得農村流動人口就業時間不足導致隱性失業問題,本文借鑒李勇輝(2018)的研究,將每周工作時間低于20小時定義為隱性失業。根據農村流動人口每周工作時間,將其處理成是否隱性失業,若每周工作時間小于20小時即為隱形失業,賦值為1,反之則賦值為0。并利用logit模型及引入工具變量的條件混合過程模型(Conditional Mixed Process,CMP)對隱性失業問題進行實證分析,估計結果均顯示數字經濟在1%的顯著性水平下,降低了農村流動人口隱性失業的可能性,即數字經濟在縮減農村流動人口工作時間的基礎上,并未產生隱性失業的問題。限于篇幅,未完全展示,有興趣的讀者可以向作者索取。,且不利于職業層級的提升,但作用并不顯著。這可能與農村流動人口所在主要就業行業、崗位的數字技術還未實現普及應用有關;同時,數字經濟雖使企業組織架構趨于扁平化,不利于管理層級的提升,但通過擴大總體經濟和就業規模增加管理崗位數量,從而在一定程度上削弱“扁平化組織架構”對職業層級的影響。假說H1c未得到完全驗證。

4.4 數字經濟對農村流動人口就業質量的影響機制分析

為了簡化影響機制分析,加之就業質量綜合指數能較為全面的反映出農村流動人口就業情況,故本文只對農村流動人口就業質量這一綜合指數進行分析。根據前文的理論分析表明,數字經濟可能會通過城市內同鄉聚集(Cluster)、密集勞動力市場(Thick Labor),影響農村流動人口的就業質量。考慮到數字經濟與農村流動人口同鄉聚集、密集勞動力市場之間潛在的內生性問題,按照前文的做法,采用農村流動人口所在城市與三大核心城市的平均球面距離(Ave_Distance)作為工具變量進行檢驗。為了驗證上述機制,本文使用逐步回歸法并構建如下中介效應模型:

Yij=a0+a1Xj+a2CONij+regionj+eij

(4)

Mτ=b0+b1Xj+b2CONij+eM

(5)

Yij=c0+c1Xj+c2Mτ+c3CONij+eY

(6)

式(4)-(6)中,其中,Yij表示個體i在城市j的上述就業質量分項指標;Xj表示j城市的數字經濟指數,a1為數字經濟的回歸系數;Mτ是本文驗證作用機制的中介變量,具體包括城市內同鄉聚集、密集勞動力市場;其余同式(1)。

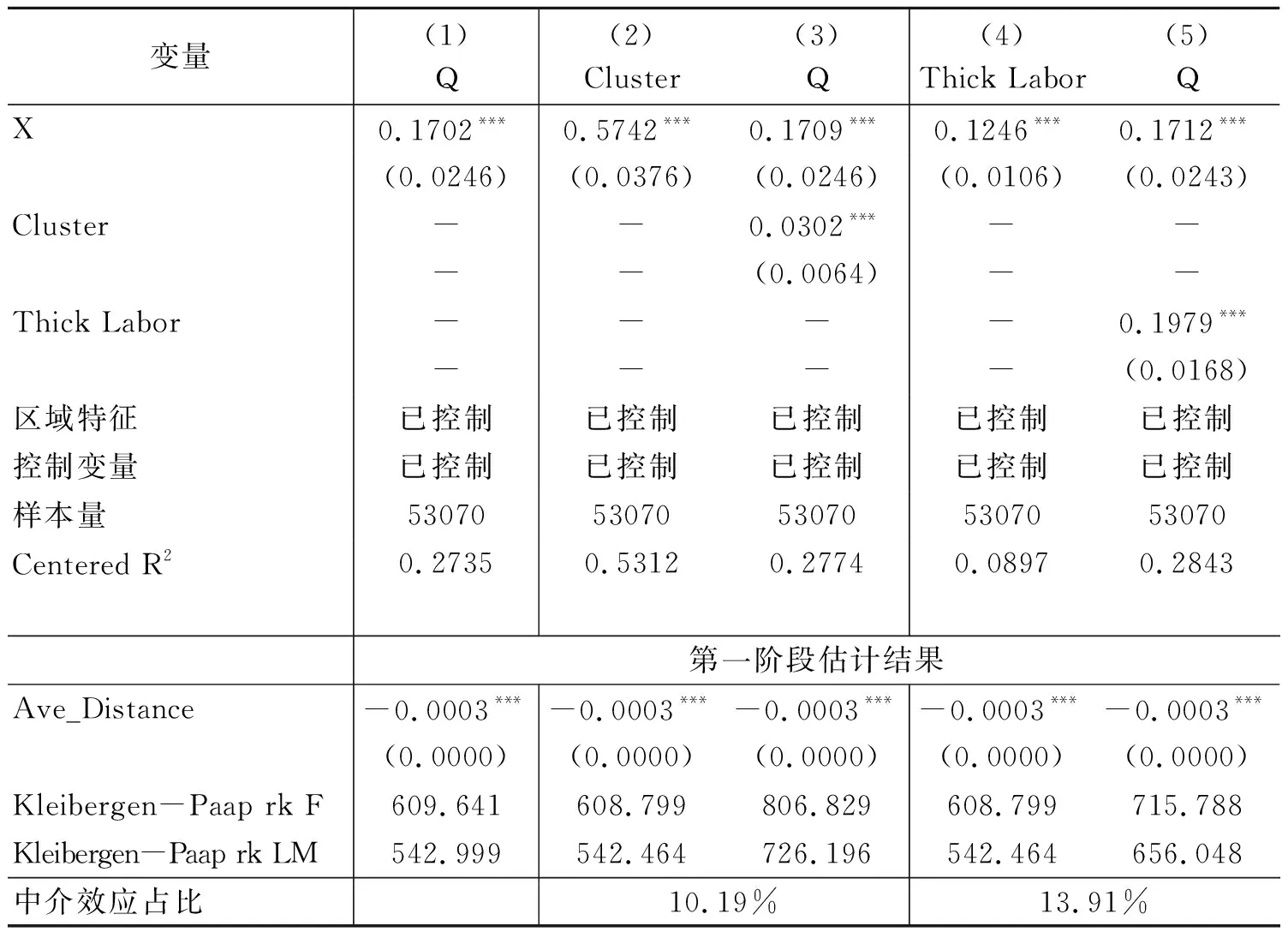

表6為數字經濟對農村流動人口就業質量的中介效應分析實證結果,其中表6列(1)為基準回歸,估計系數a1=0.1702且在1%的水平上顯著,表明數字經濟能顯著促進農村流動人口就業質量的提升。首先,考察同鄉聚集(Cluster)的中介效應。表6列(2)為數字經濟對同鄉聚集的估計結果,系數b1=0.5742,且在1%的水平上顯著為正;表6列(3)在基準回歸的基礎上引入了“同鄉聚集”作為中介變量,數字經濟對農村流動人口就業質量的作用系數由a1=0.1702上升至c1=0.1709,且在1%的水平上顯著。同時,同鄉聚集對農村流動人口就業質量也具有顯著正向影響,系數c2=0.0302。上述結果說明同鄉聚集的間接作用顯著,即b1和c2均顯著,且c1與b1c2的符號一致,說明同鄉聚集存在部分中介效應。經簡單計算,數字經濟通過同鄉聚集促進農村流動人口就業質量提升的部分中介效應(b1c2/a1)為10.19%。城市數字經濟的提高有利于區域性城市人口聚集(呂昭河、翟登, 2018),增加外來人口同鄉聚集的可能性,有助于農村流動人口形成新的社會資本,使其更容易在同鄉群體中獲取就業信息和尋求幫助,進而優化其就業質量(田鴿、張勛, 2022)。表6列(2)、(3)的實證結果驗證了同鄉聚集是數字經濟促進農村流動人口就業質量的影響路徑,從而證實了假說H3。

表6 中介效應分析

接著,考察密集勞動力市場(Thick Labor)的中介效應。表6列(4)為數字經濟對密集勞動力市場的估計結果,系數b1=0.1246,且在1%的水平上顯著為正;表6列(3)在基準回歸的基礎上引入了“密集勞動力市場”作為中介變量,數字經濟對農村流動人口就業質量的作用系數由a1=0.1702上升至c1=0.1712,但在1%的水平上顯著。同時,密集勞動力市場對農村流動人口就業質量也具有顯著正向影響,系數c2=0.1979。上述結果說明密集勞動力市場的間接作用顯著,即b1和c2均顯著,且c1與b1c2的符號一致,說明密集勞動力市場存在部分中介效應。經簡單計算,數字經濟通過密集勞動力市場促進農村流動人口就業質量提升的部分中介效應(b1c2/a1)為13.91%。城市數字經濟有利于區域性城市人口聚集(呂昭河、翟登, 2018),增加城區人口密度,提升城市就業規模(黃海清、魏航, 2022 ; 尹靖華、韓峰, 2019),從而發揮密集勞動力市場效應,促使就業崗位與農村流動人口匹配度大大增加(楊本建、黃海珊, 2018),從而提高其就業質量。表6列(4)、(5)的實證結果驗證了密集勞動力市場是數字經濟促進農村流動人口就業質量的影響路徑,從而證實了假說H3。

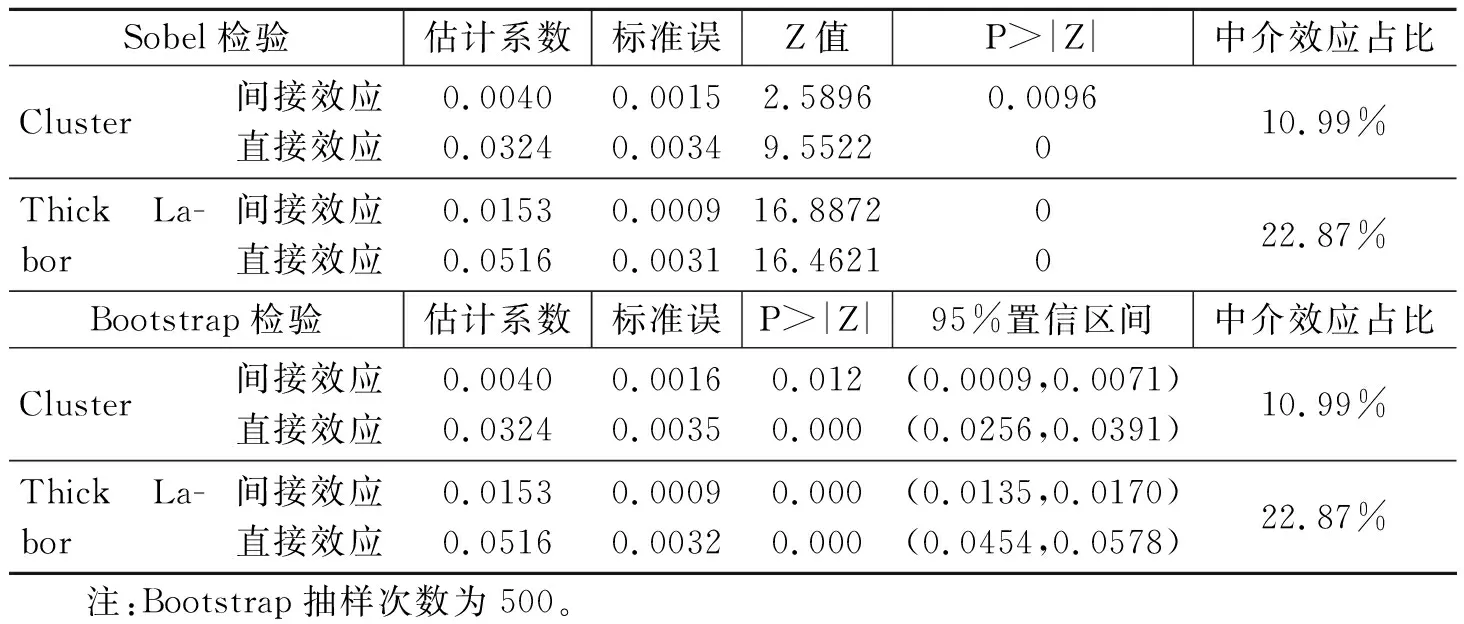

借鑒江艇(2022)在因果推斷經驗研究中對中介效應的反思和建議,本文分別利用Sobel檢驗法和自助法(Bootstrap)對城市內同鄉聚集、密集勞動力市場的中介作用進行穩健性評估,評估結果如表7所示,結果均表明以上兩個中介變量的中介效應明顯(p值均小于0.05),即中介效應成立。同時,兩種檢驗方法對中介效應占比的估計結果基本相同,城市內同鄉聚集的中介效應占比10.99%,密集勞動力市場的中介效應占比22.87%。值得強調的是,Sobel檢驗、Bootstrap檢驗結果與逐步回歸法結果存在一定差異,但檢驗結果均證明,數字經濟會通過城市內同鄉聚集、密集勞動力市場影響農村流動人口的就業質量,假設H3再一次得到驗證。

表7 Sobel與Bootstrap檢驗

4.5 異質性檢驗

農村流動人口中不同人群的就業質量差異值得進一步討論。本文依據性別、技能水平、流動范圍指標將農村流動人口分為不同群體,就數字經濟對不同群體就業質量的影響展開了進一步分析,且Chow檢驗結果表明就業質量在三組人群中有較大差異。其中,本文借鑒陸銘(2012)的做法,將全部農村流動人口按照受教育年限分為三組:受教育年限≤9為低技能組、9<受教育年限≤12為中技能組、12<受教育年限為高技能組。表8匯報了基于OLS模型的數字經濟(X)對不同群組的綜合就業質量指數、工資收入、社會保障及本地工作年限的異質效應評估結果,及基于Probit模型的數字經濟(X)對不同群組的超時勞動、單位福利、住房公積金參與、勞動合同簽訂、職業層級和職業預期穩定性的異質效應評估結果。在所有回歸中,均控制了個人、家庭、城市、區域及流動特征層面的控制變量。

在性別特征上,數字經濟對女性的綜合就業質量指數及工資收入、社會保障、工作時間、住房公積金參與、簽訂勞動合同的促進作用明顯高于男性,可能的解釋在于:數字經濟提升了勞動效率,完善了非正規就業市場。同時通過優化職位搜索、創造多種就業形式降低女性職業中斷的可能(曹景林、姜甜,2020),增加女性正規就業概率,普及了“五險一金”及簽訂勞動合同等基本福利。在技能水平特征上,數字經濟對不同技能水平農村流動人口的綜合就業質量指數都有顯著提升作用,且隨著農村流動人口技能水平的提高,其作用強度更趨明顯,這與郭晴等(2022)的研究結果一致。同時,數字經濟在提升高技能水平農村流動人口的社會保障、降低超時勞動、增加單位福利、簽訂勞動合同、提高職業預期穩定性等方面有明顯優勢。值得關注的是,數字經濟對中、低技能水平農村流動人口的就業質量及其各維度的作用強度雖存在明顯差異,但差異水平不大,卻與高技能水平人口就業質量均存在較大差距,可能的解釋在于:一方面,數字經濟引發同鄉聚集、密集勞動力市場等現象,有利于區域性城市人口聚集,在增加就業機會、提高勞動力市場匹配度的同時,也因大量人才聚集而發生用人單位對勞動力要求“水漲船高”的現象;另一方面,數字經濟促使社會生產技術水平普遍提高,從而不斷增加對高技能勞動力的需求(戚聿東等,2020),使得高技能水平農村流動人口就業質量在數字經濟發展過程中獲得明顯提升。在流動特征上,數字經濟對農村流動人口綜合就業質量指數均產生正向促進作用,但其作用強度會因流動范圍不同而異,即對市內跨縣流動人口的作用強度最大,其次是跨省流動,最后是省內跨市,這與趙明霏(2020)的研究結果一致。同時,該種作用的差異在工資收入、社會保障、單位福利、及勞動合同簽訂等方面表現一致,其合理的解釋為:跨省的遠距離流動多是出于更好就業和更高資本回報的考慮(Niedomysl,2011),流入地往往是經濟發達省份,而該類地區的數字經濟發展水平也較高,數字經濟的職位創造效應顯著,農村流動人口的就業機會與質量可以得到顯著提升;市內跨縣的就近流動更多是考慮原始積累的社會資本與人際網絡優勢,同鄉聚集效應十分顯著,因此數字經濟的職位創造效應在強同鄉聚集效應的作用下,對農村流動人口高質量就業的促進作用也相對更強;省內跨市流動則處在以上兩類流動距離之間,既無法充分享受到發達地區數字經濟的“涓滴效應”,也不能充分利用自身社會資本,因此,數字經濟發展的“促就業”效果一般。

5 結論與啟示

本文利用2016年全國流動人口監測微觀數據與滯后一期的中國城市宏觀數據進行匹配,考察了數字經濟對農村流動人口就業質量的影響及其機制。研究表明:(1)總體上,數字經濟將促進農村流動人口就業質量的提升。(2)數字經濟能夠顯著促進農村流動人口的工資收入、社會保障、單位福利、簽訂勞動合同,但對農村流動人口本地工作年限、職業預期穩定性產生消極影響。(3)職位創造效應發揮的同鄉聚集、密集勞動力市場是數字經濟提升農村流動人口就業質量的重要途徑。(4)數字經濟對女性、高技能水平、市內跨縣人群的“促就業”效果更加明顯。

基于上述分析,本文提出以下政策建議:一是加大對農村流動人口職業技能培訓力度和勞動力保護程度,緩解數字經濟的“替代效應”對農村流動人口就業質量產生的“創造性破壞”。同時為從事常規性工作的農村流動人口給予失業保障政策方面的重視,避免大規模失業引發社會動蕩和經濟衰退;二是在推動數字經濟發展的同時,注重農村流動人口在流入地的社交網絡和社會資本的鞏固與再建,如以社區為關鍵空間場域,搭建社會參與平臺,拉近農村流動人口與本地人口的社會距離,提升其城市歸屬感與認同感。同時,充分發揮同鄉聚集、密集勞動力市場,實現農村流動人口高質量就業和共同富裕;三是結合新型城鎮化戰略定位,在依托縣域資源稟賦、推進當地特色產業與數字經濟發展相融合的過程中,加強對農村勞動力流動范圍選擇的引導和宣傳,積極推進農村流動人口就近就業和“就地城鎮化”。同時也需進一步完善社會保障制度,對那些受數字經濟發展沖擊較大的群體提供生活保障,提高農村流動人口在流入地的發展預期,降低在就業結構調整期的福利損失。