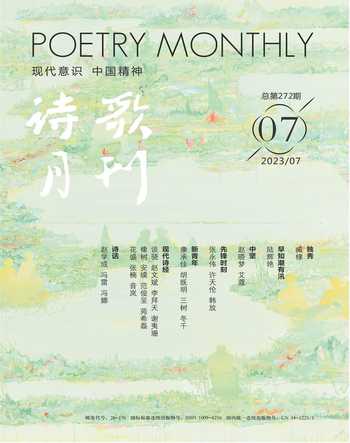

花燈觀止(組詩)

臧棣,1964年生于北京。北京大學中國詩歌研究院研究員。曾獲昌耀詩歌獎、屈原詩歌獎、魯迅文學獎。著有詩集《燕園紀事》《騎手和豆?jié){》《情感教育入門》《沸騰協(xié)會》《詩歌植物學》《精靈學簡史》等。

稻草

風中的顫栗。如果不借助

最后一根稻草,時間的面龐

凸起過多少命運的弧度,

幾乎無法辨認。

風中的顫栗也包括

伸長的過程中,激烈的抖動

并不僅限于你的手;

但愿內(nèi)心的掙扎也阻止過一種塌陷。

黃昏的時候,你看到的

每一朵云,都是一桿膨脹的秤。

猶疑之際,心中的幾樣東西

已被輕輕稱量過。

譬如,金黃的背影早已被飛鳥縮小成

無數(shù)的小麻點。論清晰的程度,

沒有任何東西比得上最后的稻草;

一旦松開,鳥屎就會假冒運氣。

兩斷

鋒利地解決。仿佛有

一種粉碎性代替你抓住了

晦暗的宇宙中一個可疑的重點。

十年后,時間的幽靈

已是上好的涂料,效率很高,

駭人的疤痕會自行拼湊

美麗的圖案,痛苦蛻變成故事。

如果只是一把刀,那些聲音

包含的絕望,會持續(xù)反彈

生活的諷刺對你的特別眷顧。

激烈的動靜呢?如果只是

脆斷了兩次,偉大的遺忘

會以你為新的療效,去展示

影子的秘密。但事實上,

那斷裂的物,幾乎無法命名,

典型于無形對有形的糾纏,

不只是制造了容易混淆的眾多碎塊,

不只是結(jié)局已經(jīng)消腫;

依然活躍的,也不只是忽明

忽暗的,一個消息對你的過濾,

而是堆積中的積木,

甚至擺脫了看不見的手,

開始向你頻繁取經(jīng)如取景。

良夜

心潮漫卷,一個感嘆

從坎坷的糾纏中脫口而出。

比我們更早成熟的有些果實

像極了夜晚的星星。

命運的黑暗被重重樹影

分散在前方,野鳥和夜鳥

仿佛在共有同一個化身;

或者僅僅因為你,鳴囀比婉轉(zhuǎn)更傾心。

良人難遇。但其實不如借水月

看清自己。換一個角度,黝黑的淺浪

已抹平了很多事情。能認出良夜,

也算沒看錯一個出發(fā)點。

迷途

霧已經(jīng)散去,但后遺癥還在。

絮狀情緒里有太多的繩子,

卻找不到適合的對象。

說是徘徊,卻怎么也湊不齊

幾個回合。紅墻固然醒目,

藍瓦卻少見。只剩下

偏綠的時間還算色差穩(wěn)定。

冷風斜吹,方才注意到

墻頭草不一定都長在斷墻上;

石縫里既然能蹦出

故事的主角,環(huán)境應該

也很營養(yǎng)。是的。目送你的時間

被拖得太久了,已出現(xiàn)銹斑。

一開始,迷途非常確定;

影子的告別,時而輕飄,時而焦灼。

一旦消失得太徹底,

誰更有資格判斷迷途,

誰比誰更迷途,都還不一定呢。

如此,幸福的曖昧

有點像非要從道德的狹隘

擠出新鮮的羊奶。

芬芳

矯健屬于你,但不論如何飛奔,

你都不能把它帶走。

赤誠屬于你,巖石的靜寂屬于你,

灌木背后,你脫光衣服,

裸體僅次于天體,

但它不是水,它的浮動

不同于波浪對人的暗示,

你無法浸潤于它的濃烈。

漫溢在自然的喜悅中,

散發(fā)出的氣息,超越你的世界觀里

有一個始終新穎的痛苦。

琴弦準備好了,但任何彈奏,

任何共鳴,都無法取代它的緘默。

刀光錚亮,無論從哪個角度,

無論多么用力,猛砍或斜刺,

你都不能把它一分為二;

那樣的裂縫,對你而言,是創(chuàng)口,

對它來說,從來就不存在。

鮮明的肉感已經(jīng)被轉(zhuǎn)化,

你不能用叉子插住它,

也不能用繩子將它捆緊。

即使給你一個密不透風的口袋,

你也不能將它封閉在其中。

甚至非凡的記憶,也不一定可靠,

你的淡漠不會對它構成恥辱。

現(xiàn)在,你知道,我所說的魂魄

大致是什么意思了吧。

我的針眼

從灰燼中抽出手心,

夜晚的孤獨像安靜的鞭子,

垂掛在你的無知中。

如此置身即如此幽深,

像神秘的愛已經(jīng)漸漸冷卻。

上升時,星光很新鮮,

黏黏的,像是從夢的縫隙里

分泌出了大量的防腐液。

下沉時,傷痛中的刺痛,

尖銳于每個人都有一個無法逃掉的

無形;唯一的安慰來自

朋友口中,還有很多地方,

天涯比起芳草,一點也不虛無。

失敗的愛,也很講究口吻,

時常會突起一種陡峭,

深邃得像綴滿白霜的懸崖。

兩種可能性,都將你視為

必須的對象。痛苦比沙子積極,

因而從告別的深淵中

得到一個熟悉的解釋,離不開

丹麥人索倫·克爾凱郭爾。

秋天的氣息浸透在月光中,

可以這么認為嗎?有的時候,

人的恐懼會完美于

你的顫栗;正如此刻,

巨大的夜晚不過是我的針眼。

騎桶人協(xié)會

冬日收緊了北方,

但你看不見那些網(wǎng)眼;

隱秘的情緒被光禿禿的樹梢

挑進鉛灰的記憶。而悲觀

也可以是去年揪下的

已經(jīng)干透了的一撮棕熊胸毛,

標志就是,即便是多云天氣,

房間里的光線也很好。

經(jīng)過了你的稀釋,永恒才靠譜;

鐘聲源于內(nèi)心的回音——

怎么聽,都像是“很抱歉,我暫時

還無法告訴你,騎桶的理由”。

我不缺煤,我的身體里

有的是烏黑的石頭。

任何時候,和愛有關的寒冷

都是一場誤會。沒有蝴蝶,

就像椅子摸上去有點冰涼,

但你依然可以問:你想跳舞嗎?

舞會開始后,我會騎著桶

來收拾我的誤會。裝沒裝過百合花,

就是不一樣。忘掉那些道具吧。

畢竟,百合花是用來分神的。

迷航

比起迷途,它過濾了

更多的生與死;更成熟的困惑,

以及更無用的安慰;

也包括拔去那些毛刺后,

更純粹的回憶;甚至

從未涉足過的小鎮(zhèn)

也回蕩著你的口哨。

哪怕只有片刻很生動,

也意味著神秘的值得。

再往后,更多的經(jīng)歷

只意味著,每個角落,

從未有過的飄墜感,

都像無形的火焰,串連起

意識的旋渦。黑暗中的尖叫

仿佛也加入過一陣清洗;

效果接近底片還在滴水——

盡管年輕,男人和女人

彼此摟緊,狠狠地模糊在

同一個漂亮的側(cè)影中。

邊界已經(jīng)消失,生命的黑暗

突然回歸原始;接著,

被擴大成無時間的懸念。

每個可見的星辰都在暗示

你身體里的器官

都已在更陌生的黑暗中

被一一對應過。更突兀的感嘆,

人,怎么可能沒有翅膀呢?

那不過是世界的偏見

一直在嫉妒人的永生,

誤導了你我的《變形記》。

天鵝不需要被純潔

到碧波為止。憑借

一個獲得了廣泛認可的影子,

雪白將寧靜擴散;

雪白來自它的奉獻,不摻雜

純潔是否過度,也不焦慮

純潔的神話是否道德;

效果很明顯,高貴的寧靜來自

另一個世界已被悄悄激活。

你好像也奉獻了心中的蕩漾,

卻無法融入它的節(jié)日。

還有什么需要顛覆嗎——

假如你已懂得:每次見到它,

真身也好,影子也罷,

那一天,都會成為雪白的儀式。

優(yōu)雅的警惕,自始至終

都以你為側(cè)影。神秘的距離

保持得很好;不減弱,

也不見怪,尤其不反射

你的渴求對它的純潔的投影。

第一件事情,如果真的你學會了,

它就不再是純潔的化身。

感謝空氣。感謝美好的走神。

幻覺消失后,它會領你去參觀

世界究竟美在何處。

花燈觀止

燦爛的燈火確實刷新了

什么叫很外向。荷花燈勾魂

冬天里的夏日印象,

龍燈看上去有點草率,

但閃爍中,也有彩虹的影子,

且氣勢已貫穿了氣質(zhì);

甚至人都做不到這一點。

光線飄忽的蝴蝶燈里

并不確定多少人已經(jīng)化蝶。

一旦被觸動,冰也很微妙。

兔子燈最精通此刻的時間倫理;

不像兔子,不假裝栩栩如生,

兔子的秘密才有機會悟到

有一種精神果然很有趣,

一直渴望將你滲透到夢的底部。

從不同的側(cè)面,肆虐的寒冷

不得不委屈于燈下黑;

雖不透明,卻被欣賞到

有不止一個偉大的漏洞。

按比例,人也是我的漏洞,

如此,滲出的光叫停了

騙人的魔術,將節(jié)日的道具

還原為線索,很晶瑩。

有不有心,就看誰在你身邊了。

愛者入門

每一次,剝離都很洶涌,

近乎噴薄的黎明,將黑暗和光明

在我們的身體里分開。

她即他,雌雄同體

即便很激烈,也不過是

太偶然的借用。神借用過天鵝,

你借用過仙鶴。兩只箭,

沿著同一個洞孔,穿過靶心,

將無限的愛欲縮短在

有限的表情中。雕鑿之后,

光滑的大理石,試圖將他永遠

定格在一個堅實的形象里;

抑或,從更多的側(cè)面看,

她的凝固,復活了更光滑的

石頭的呼吸。這之后,還需要

一次更幽深的剝離,才會醒悟到

那些出色的雕像,實際上

并未捕捉到它的真相。

它更信任無形,尤其是

你的無形最好多于你的真容。

最近即最遠,顛覆多么溫柔;

它深藏在你的身體,構成了

一次神圣的埋伏。僭越已不太可能。

不必幻想可以取代它;

即使你穿戴更多的華麗,

將自己的外形擴充到非常完美,

你也無法冒充它。甚至

時間的神話也不能令它上當。

記住,最好的結(jié)果,你即我,

已經(jīng)是一次很好的借用。