鳥(niǎo)·道:藝·道 馮放藝術(shù)的語(yǔ)言之維

余丁

藝術(shù)家簡(jiǎn)歷

馮放,湖南長(zhǎng)沙人,1980年中專(zhuān)畢業(yè)于湖南省藝術(shù)學(xué)校舞臺(tái)美術(shù)專(zhuān)業(yè),1987年本科畢業(yè)于北京電影學(xué)院美術(shù)系,1998年研究生畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院。現(xiàn)任北京電影學(xué)院當(dāng)代藝術(shù)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、教授,中國(guó)國(guó)家畫(huà)院外聘研究員,一級(jí)美術(shù)師,中國(guó)電影美術(shù)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

馮放是一位大器晚成的藝術(shù)家,他對(duì)藝術(shù)的執(zhí)著與真誠(chéng)、堅(jiān)守與開(kāi)拓、勤奮與刻苦是伴隨他整個(gè)藝術(shù)人生的。馮放在文藝院團(tuán)長(zhǎng)大,耳濡目染,使他從小就熱愛(ài)藝術(shù)。他九歲跟隨劇團(tuán)做舞美的舅外公學(xué)畫(huà)畫(huà),啟蒙很早。1983年,他如愿考上了北京電影學(xué)院美術(shù)系,這是一個(gè)人才輩出的地方,許多美術(shù)系的前輩學(xué)長(zhǎng)后來(lái)成為了中國(guó)乃至世界有影響力的導(dǎo)演和藝術(shù)家。馮放早年的藝術(shù)道路也是圍繞電影展開(kāi)的,他畫(huà)攝影棚的巨幅繪景,做電影道具和搭景,當(dāng)廣告導(dǎo)演。長(zhǎng)期的電影美術(shù)實(shí)踐使他對(duì)于空間中的形象塑造有嫻熟的技巧和深刻的認(rèn)識(shí),不同于其他電影美術(shù)師的是,馮放在從事電影實(shí)踐的同時(shí),仍保有一顆繪畫(huà)的初心,并在多年之后,重走繪畫(huà)之路。在他看來(lái),繪畫(huà)是一切視覺(jué)藝術(shù)的起點(diǎn),無(wú)論是綜合材料、雕塑裝置、影像,還是行為表演,其視覺(jué)根本是來(lái)源于繪畫(huà)的。因此,他結(jié)合自己在電影美術(shù)中對(duì)于材料的熟悉,以綜合材料為主要媒介,進(jìn)行了一系列繪畫(huà)的創(chuàng)作。

作為一個(gè)經(jīng)歷中國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)程的藝術(shù)家,馮放見(jiàn)證了20世紀(jì)80年代各種美術(shù)思潮和美術(shù)運(yùn)動(dòng)的風(fēng)起云涌,也目睹了20世紀(jì)90年代中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)在市場(chǎng)條件下的異軍突起。藝術(shù)的多元發(fā)展、圖像的泛濫、作品的眼花繚亂,不僅讓藝術(shù)家可以有多樣的選擇,同時(shí)還要在這樣喧囂的藝術(shù)世界里有一份與眾不同。就像康定斯基所說(shuō),藝術(shù)家的個(gè)性是作為藝術(shù)家的基本要求,而不是可以用來(lái)炫耀的優(yōu)長(zhǎng),在此基礎(chǔ)之上是藝術(shù)創(chuàng)作要反映時(shí)代,而最好的藝術(shù)創(chuàng)作要為藝術(shù)本身作出貢獻(xiàn)。馮放的藝術(shù)選擇從一開(kāi)始就是沿著這條道路展開(kāi)的,為此他做了兩件事,一是選擇一個(gè)他喜歡的母題,二是在同一個(gè)母題上反復(fù)進(jìn)行各種藝術(shù)形式和媒材的實(shí)驗(yàn)。

母題(motif)在美術(shù)中源自現(xiàn)代主義之父塞尚的創(chuàng)作,Motif的詞根與motive(動(dòng)機(jī))相同,都是“mot”,內(nèi)涵是“動(dòng)”,即不斷出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)、意象、場(chǎng)面、動(dòng)作、符號(hào)或文學(xué)藝術(shù)手法,其目的是強(qiáng)化、推動(dòng)主題。塞尚對(duì)于同一個(gè)母題的反復(fù)創(chuàng)作,目的就是為了尋找畫(huà)面在結(jié)構(gòu)、色彩關(guān)系和語(yǔ)言的可能性。塞尚的母題很多,但是畫(huà)得最多的還是他家鄉(xiāng)的圣維克多山,在這個(gè)母題中,塞尚的情感真摯,并充分地轉(zhuǎn)化為了畫(huà)面的色彩語(yǔ)言,從某種意義上說(shuō),這既是一種繪畫(huà)的實(shí)驗(yàn),又是在創(chuàng)造性過(guò)程中實(shí)現(xiàn)藝術(shù)語(yǔ)言的純化,而后者是對(duì)藝術(shù)本身和藝術(shù)史的重要貢獻(xiàn)。現(xiàn)代藝術(shù)史上很多畫(huà)家都有自己所鐘愛(ài)的母題,對(duì)于熟悉現(xiàn)代藝術(shù)的馮放而言,母題的選擇乃是建構(gòu)自己藝術(shù)語(yǔ)言體系的前提,馮放的母題就是鶴和候鳥(niǎo)。

馮放畫(huà)鶴是源自他回歸繪畫(huà)后的偶然,他在隨手的勾勒中畫(huà)了一只丹頂鶴,這是一種來(lái)自心靈深處的原始沖動(dòng),與他少年時(shí)期的喜歡有關(guān),他不僅覺(jué)得鶴很美,而且還認(rèn)為這是中國(guó)傳統(tǒng)文化許多內(nèi)涵的載體,具有極強(qiáng)的象征性。鶴的主題作品在中國(guó)古代藝術(shù)史上比比皆是,在中國(guó)畫(huà)的傳統(tǒng)當(dāng)中鶴有意味、有風(fēng)格、有傳承。閑云野鶴不僅是對(duì)于遷客騷人的稱(chēng)謂,也是古代文人知識(shí)分子的處世理想。鶴有不言而喻的象征意義,象征著美好,象征著延年益壽的吉祥;甚至鶴也被賦予了某種神性。馮放畫(huà)鶴是以鶴為美,最初只是考慮其作為鳥(niǎo)類(lèi)的外形之美,因此一開(kāi)始是以油畫(huà)的方式畫(huà),比較具象,畫(huà)鶴群春天北返時(shí)的雀躍,飛過(guò)險(xiǎn)境山林的鳴唳。當(dāng)然,湖南是一個(gè)鶴文化比較特殊之地,岳麓山上有百鶴泉,是一處名勝。古人講鶴,講鶴的遺世獨(dú)立,喻為“士”的精神。在確定圍繞鶴展開(kāi)創(chuàng)作后,他親自考察鶴的自然生態(tài),發(fā)現(xiàn)鶴已經(jīng)是瀕臨滅絕的候鳥(niǎo),例如丹頂鶴原生于中國(guó),現(xiàn)在野生鶴也只有1000多只了。鶴的遷徙過(guò)程充滿(mǎn)了艱辛和不可預(yù)知的危險(xiǎn),南飛北返中它們大多死在路途上了,老弱病殘被淘汰,這是它們物種的優(yōu)勝劣汰,人們看到的美麗其實(shí)是鶴向死而生后的涅槃。對(duì)于鶴,馮放經(jīng)歷了從深入生活,到反映生活,到藝術(shù)表達(dá)的自覺(jué)整個(gè)過(guò)程,鶴的母題成為了他近年藝術(shù)創(chuàng)作的主要方向。

通常來(lái)說(shuō),藝術(shù)家對(duì)母題的選擇一是出于情感,想要真心表達(dá);二是出于對(duì)語(yǔ)言和媒介的探索,現(xiàn)代主義者對(duì)母題的使用,大多是因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因。只不過(guò),20世紀(jì)的許多藝術(shù)家對(duì)于語(yǔ)言的探索會(huì)集中在某一種藝術(shù)媒介上,要么繪畫(huà)、要么雕塑,或者裝置。也許是因?yàn)殚L(zhǎng)期從事電影美術(shù)的實(shí)踐,對(duì)于各種媒材都熟悉之故,馮放嘗試了綜合材料繪畫(huà)、紙本水墨、油畫(huà)、雕塑、裝置、影像,乃至行為表演等多種媒介,每一種媒介只有一個(gè)母題,那就是鶴和候鳥(niǎo)。為此,他全身心地投入,他曾支持?jǐn)z影師李鋒深入到候鳥(niǎo)經(jīng)過(guò)之地,拍攝“鳥(niǎo)道”中候鳥(niǎo)被獵殺的情形,攝影師冒生命危險(xiǎn),以大量一手素材披露了該事件,這件事使李鋒的團(tuán)隊(duì)成為了中央電視臺(tái)感動(dòng)中國(guó)“年度十大法治人物”。之后馮放與李鋒共同編導(dǎo)了《鳥(niǎo)殤》紀(jì)錄片,反思人與鳥(niǎo)及自然的關(guān)系。影像的制作也助推了馮放對(duì)其母題更為持續(xù)深入的探求。在他的創(chuàng)作中可以看到藝術(shù)的真誠(chéng)和對(duì)卓越品質(zhì)的追求。營(yíng)造空間是他的電影美術(shù)的本行,他的展覽空間給人一種劇場(chǎng)的升華感,從而使鳥(niǎo)的母題變得神圣起來(lái)。但細(xì)看每一件作品,觀眾仍然能夠感受真實(shí)存在的情感,那是因?yàn)轳T放的每一件作品都關(guān)注作品屬性下的語(yǔ)言表達(dá),他幾乎不會(huì)放過(guò)任何一個(gè)細(xì)節(jié)。因此,他的每一件作品都具有可讀性,無(wú)論是以何種藝術(shù)形式呈現(xiàn)。

語(yǔ)言問(wèn)題是藝術(shù)創(chuàng)作的根本問(wèn)題,藝術(shù)語(yǔ)言不僅是憑感性可以生成,還需理性的構(gòu)建,藝術(shù)史中的大師都有自己的語(yǔ)言邏輯,無(wú)論什么作品,都可以讓觀者感受到藝術(shù)家語(yǔ)言的魅力。理性思考語(yǔ)言問(wèn)題其實(shí)是成熟藝術(shù)所應(yīng)該具有的品質(zhì),即便是像梵高、高更、蒙克這些極具情感表現(xiàn)力的藝術(shù)家,在語(yǔ)言邏輯的構(gòu)建上也毫不含糊,他們有深入的思考、精心的營(yíng)造、體系化的建構(gòu)。作為藝術(shù)家,馮放具有理性藝術(shù)家的成熟品質(zhì),他從創(chuàng)作伊始就并不甘于停留在對(duì)象的表面和母題表達(dá)的較淺層次,而是總想深入到作品本體的內(nèi)部,因?yàn)樗J(rèn)為藝術(shù)的永恒在于藝術(shù)語(yǔ)言的構(gòu)建。他創(chuàng)作的作品越多,越會(huì)感受到語(yǔ)言維度對(duì)于作品的重要性。當(dāng)然語(yǔ)言的可讀性和語(yǔ)言的魅力是統(tǒng)一的,那是感染觀眾的力量;而語(yǔ)言的張力和語(yǔ)言的深度也是統(tǒng)一的,那是對(duì)藝術(shù)的貢獻(xiàn)。這兩者雖不矛盾,但要達(dá)成兩者的完美統(tǒng)一,需要藝術(shù)家不懈地努力,甚至永不停息。

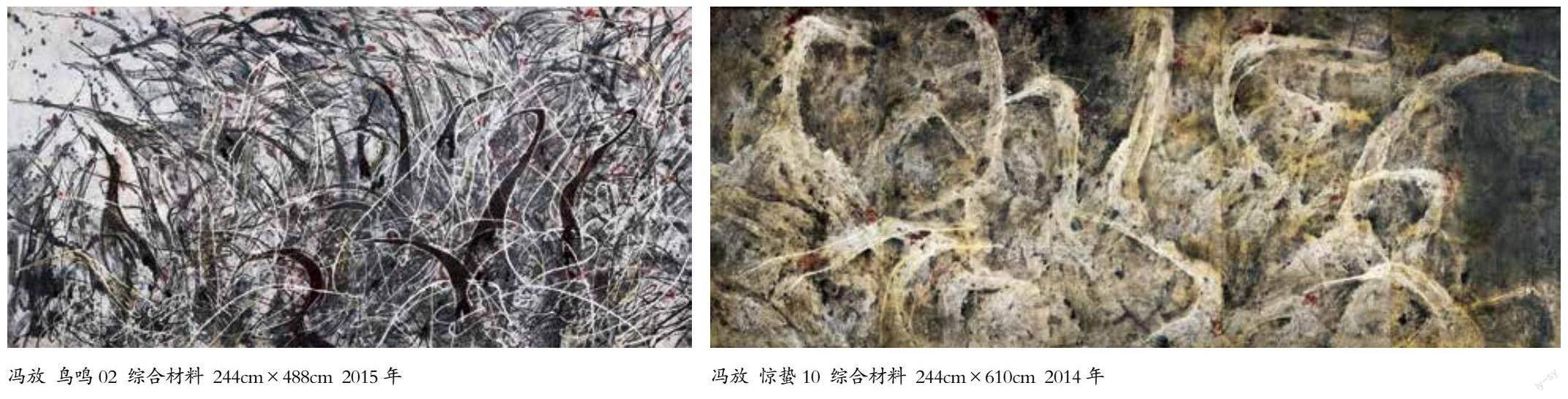

就像鶴是一種永不停歇的候鳥(niǎo),馮放也是一位永不停息的藝術(shù)家——2021年,在北京今日美術(shù)館的大型個(gè)人展覽,在藝術(shù)界引起了不小的轟動(dòng),那是他多年來(lái)對(duì)不同媒介語(yǔ)言探索的總結(jié)。而本次展覽,馮放回到了二維的繪畫(huà)上,從油畫(huà)到綜合材料和水墨,再到浮雕壁畫(huà),對(duì)繪畫(huà)語(yǔ)言的再次關(guān)注,是他對(duì)語(yǔ)言探索深層次思考的結(jié)果。在繪畫(huà)創(chuàng)作中,馮放著力綜合材料的表達(dá),在他的工作室,當(dāng)我面對(duì)作品的時(shí)候,迎面而來(lái)的并非想象中藝術(shù)家對(duì)鶴的優(yōu)雅姿態(tài)的表現(xiàn),而是徹底混沌無(wú)序的畫(huà)面:藝術(shù)家的畫(huà)筆以很快的速度掠過(guò)畫(huà)面,以黑白灰三種色調(diào)構(gòu)建出幾乎鋪滿(mǎn)整個(gè)畫(huà)面的、沒(méi)有清晰可辨結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。直到我們看到這黑白灰的基調(diào)中不時(shí)出現(xiàn)的深紅色,才能慢慢分辨出,或者更準(zhǔn)確地說(shuō)是聯(lián)想出,被這混沌畫(huà)面所裹挾的鶴的形象。因此,與其說(shuō)藝術(shù)家意在再現(xiàn)鶴本身,不如說(shuō)他關(guān)注的是畫(huà)面上鶴所置身于其中的糾纏和混沌的狀態(tài)。如此看來(lái),馮放更多地展現(xiàn)了形而上的精神探求,然后這一切又必須訴諸繪畫(huà)的材料和語(yǔ)言。他的畫(huà)面以紙漿鋪底做肌理,是材料的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)——鐵釘、板材、玻璃膠甚至羽毛,材料之間的沖突與融合,使得畫(huà)面在看似紛亂的筆觸中形成了強(qiáng)烈的張力。而畫(huà)面黑與白、凹與凸則是畫(huà)家著意而為的東方哲學(xué)隱喻。

在對(duì)于藝術(shù)語(yǔ)言的多方探索之后,馮放更加清晰地認(rèn)識(shí)到藝術(shù)語(yǔ)言的純化或者深化,要從元狀態(tài)做起,對(duì)語(yǔ)言的追求,是藝術(shù)中追求永恒、追求真理的途徑。這就是為什么他以“鳥(niǎo)·道”作為本次展覽名稱(chēng)——鳥(niǎo)道本是候鳥(niǎo)飛過(guò)的道路,是偷獵者捕殺的道路,也是涉險(xiǎn)拍攝的道路;而在這個(gè)展覽中,鳥(niǎo)是他藝術(shù)創(chuàng)作的母題,道則是藝術(shù)之道,藝術(shù)語(yǔ)言則是求此道的終極命題。為此,馮放表達(dá)了他對(duì)藝術(shù)的語(yǔ)言之維追求的決心,而這是真正的藝術(shù)家應(yīng)該傾心去做的事情。

(作者系中央美術(shù)學(xué)院教授、藝術(shù)管理與教育學(xué)院院長(zhǎng)兼中法藝術(shù)與設(shè)計(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng))