流動的遠方:是小鎮的青年,還是青年的小鎮?

小秦

考古一下電影中的小鎮青年形象時,我們發現,盡管小鎮青年作為被觀察的對象,抑或被分析的定義,不斷在影視作品里被提及,并成為一種潮流,時至今日,卻仍難以準確界定這一名詞。

什么是小鎮青年?

我們率先想起青春,純真懵懂,熱血噴張,正處于人生迷惘的某一階段,但不同于第五代導演著力于鄉土敘事的那些對象,盡管二者之間看似有著一脈相承的風格繼承,在第六代乃至本世代導演鏡頭里的小鎮青年,更像是一群介于鄉土和城市的中間地帶,自帶浮萍似的沖突的群體,他們是邊緣的,但同時又是主流的。作為成長敘事的一環,小鎮青年不會輕易承擔時代命運的代言,而是既親切又疏離地走進日常,服務于電影敘事里,對個人的浪漫、理想、抒情和內省的表達。

由于背景設定的偏僻邊緣,這種個人化的敘事,似乎也得到了最貼切的土壤。

然而,如果我們用物理的意義去劃定何為小鎮青年,會很快陷入地理意義上的矛盾。1998年賈樟柯在電影《小武》里讓演員王宏偉身穿大碼西裝,行走在灰塵肆虐的大街小巷,自以為正義地行竊時,“小鎮青年”一詞應運而生在電影界,然而電影里的小武是生活在山西汾陽,顯然那不是一座真正的小鎮,但這并不妨礙影迷們仍親切地稱呼小武為中國電影史上最生動的小鎮青年形象。

2005年,導演顧長衛讓演員張靜初在電影《孔雀》里腳踩一輛單車,放飛一朵純白的降落傘,電影史上最難忘的小鎮青年畫面之一出現了:灰黃破土,色著沉悶的一片平樓磚道上,青春的希望與破滅消解了種種命運和階層的隔閡,在張靜初一聲聲驚嘆中,變成電影美學里的永恒符號。

不過,《孔雀》的背景發生地在安陽,嚴格意義來講,那也不算是一座小鎮。

而到了今天,我們對于小鎮青年的理解,輕易便擱置了地理意義上的考究,而是要為這類從未有大城市生活的青年定調一種統一印象,我們說的“小鎮青年”,或許說的是“小鎮感的青年”。

若干種敘事轉折

當2015年,導演畢贛開始拍攝貴州小鎮凱里的一位青年詩人時,我們似乎才若有似無地發現,小鎮青年的敘事有了新的轉折,以詩歌的不確定和輕盈,讓小鎮青年脫離了一種傳統社會意義上的敘事符號,全然擁有了藝術體裁的另外一種形態。它的脆弱,飄忽不定,以及形似自然般的沉默,是可以與生存的痛苦,成長的幻滅同時存在的出口。

火車、青山、河流、國道,過時的流行金曲,雨水伴隨洪水,沾滿泥土的拖拉機,收音機里滋啦作響的新聞,操濃厚貴州話的詩人,在仿佛與世隔絕般落后的小鎮里,尋找自己的愛人。

小鎮青年頭一次成為一種近似于幻覺的東西,當時令人驚喜又難以置信,脫離現實層面的桎梏,畢贛借助文學完成了它一種意義上的解脫。那一年,小鎮青年成為一種流行,方言詩歌成為一種流行,流行意味著觀念的變幻,小鎮青年不只要表達中間地帶邊緣人的現實痛苦,亦可表達做夢的感覺,小鎮青年可以是一種意識流。

時間再過去幾年,從《白日焰火》到《南方車站的聚會》,再到《平原上的摩西》,青年導演刁亦男,則又用一種新的目光解讀著他想象中的小鎮青年。陰森顫栗、吊詭不安,刁亦男鏡頭里的小鎮青年總有一種亡命與荒謬感,他慣用一些完全讓人想不到的小鎮的演員,從胡歌到桂綸鎂、董子健,把他們放置在不同的或虛構或真實的小城鎮里,讓他們穿梭在南方北方的諸多不具名的傳說和罪案里,讓小鎮青年的敘事平添了神秘與不解。

而到了今天,導演孔大山與王一通帶著一部《宇宙探索俱樂部》,又制造了一個全新的小鎮青年形象,一個能夠與外星人對話的小鎮青年。他古怪、偏執、純真又瘋狂,他的眼里沒有現實世界,也沒有朋友,只有一只貌似可以和星空對話的鋁鍋。沒有人不愛他那空洞卻熱情的雙眼,在搖晃的鏡頭里,觀眾仿佛也親自進行了一場荒郊野嶺的冒險。

不知道之后電影里的小鎮青年還會以怎樣的形象出現,或許什么是小鎮青年從來不是電影要提出或者歸納的問題,或許所謂的小鎮青年是一種與經驗和現實無關的東西。一個從未離開過城市的人,也可以蹲坐在泥土砌好的小棚屋外,將兩只牛仔褲腿挽成高低不同形狀,再一腳將煙頭踩進雨水剛離開的地面,隨后轉身問同伴要一根煙,這演繹出的不合時宜,竟有可能與真實的不合時宜相得益彰,成為統一的小鎮青年畫像。正如所有小鎮青年,都至少在人生的某個啟蒙階段,幻想自己能夠離開去往遠方,卻始終未曾真的離開,于是遠方和現在,便成為他們生活里麻木不覺的矛盾,還有不忍直視的尷尬。

絕大部分以小鎮青年為主角的電影,其實總在討論一個問題——遠方究竟是哪里?電影給的答案有時具體,有時飄忽,有時邪惡,有時純粹。而影迷們注視著銀幕上那些充滿活力卻疲憊的青年們,無論他們各自將要講出怎樣的故事,悲劇也好,喜劇也好,邪惡也好,純真也罷,無論他們的夢想、愛情、熱情是如何不同地建立又失敗,他們總可以發現一個相同點——這些人總被迫選擇了一種最簡單的方式,去追逐生活賦予他們的矛盾。《小武》里的王宏偉,戴著粗框大眼鏡,走進舞廳牽起胡梅梅的手;《地球上最后的夜晚》,黃覺和藍色球衣男孩做著竹籃編織的纜車從夢一般的山坡滑入夢一般的鄉村廣場;《南方車站的聚會》里的周澤農,疾行在夜晚的稻田時,踩下的每一腳油門,似乎都不僅是此刻要逃離這小地方的愛恨情仇,而更像位要遠走他方的俠客;而《宇宙探索俱樂部》的結尾,周一通則多次抬頭仰望星空,仿佛身邊人的耳語、生死都和自己無關。

電影里,總有那么一刻,小鎮青年們看到了彼此的遠方。

永遠缺少一部小鎮青年電影

游走于錄像店、游戲廳、迪斯科舞廳,布滿霉菌的公路旅店,仿佛有許多青年游手好閑,卻又離真正的悠閑遙遠。小鎮青年的不安、焦慮,迷惘和逃避,要么無辜,要么惡毒,要么嘆息,只剩下無奈。而作為背景的小城,承載短暫青春的閃耀,也接住所有破滅的灰燼。或許地理條件不是最重要,重要的是天氣,白天永遠很短,夜晚永遠很長,廉價的小屋里,朝南的窗戶卻總是貼著窗紙,最冷的冬季和最熱的夏天,你始終容易感覺到潮濕。那是一種模糊的氣氛,是屬于中間地帶的獨特氣氛,在這些落后的、卻夜以繼日過活的世界里,小鎮青年們在難以變化的氣味中,掙扎著漸漸建立一種總要破滅的尊嚴。

局限中有復雜,復雜的卻簡陋。

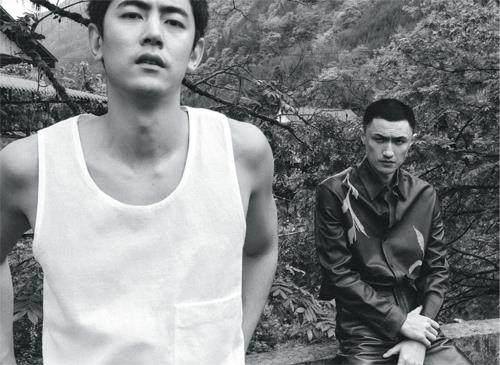

這一天我們決定拍攝一些小鎮青年的片刻,在西南的山野里,腦海里不斷閃現出電影情節,一段追逐戲份,鞋底踩在石頭上滑出節奏不一的聲響。入夜后容易咳嗽,又像是另外一部電影里的模糊背景,主角到底說的是貴州話還是重慶話?他吸的那種煙,現在還買得到嗎?他念書的時候是哪一年,當時的電視機應該還是扁圓厚實的樣子嗎?

對于一個沒有小鎮經驗的青年來說,想要偽裝成小鎮青年,其實未必需要明白什么叫小鎮。他可以不知道勞動有時還有一個意思是指靠雙手搬起一堆柴火。哪怕他手指干凈,頭發修剪整齊,走路的時候習慣平視前方,但他也知道小鎮青年不會那么喜歡和人對視。從哪里知道呢?他可能只是恰好看了一部電影,在電影里,人們撥開清冷的水草,又走進仿佛過度曝光的街道,在郊外的操場,觀看一場露天電影。他可以就像《南方車站的聚會》里的胡歌,帶著似是而非的小鎮扮相,白皮嫩肉,卻蓄起胡須,像是從未好好睡過覺般瘦下來的身體,塞進一件揉皺的T恤里,領口鎖骨上方的皮膚藏著汗水和灰塵,走哪里,都騎著一輛組裝摩托車。摩托車停在路邊,黑暗的麥田里,還有一些其他人在說一些零零碎碎的閑話,要如何打扮他們,其實也只需百無禁忌地把顏色扔進去即可,檸檬黃、血綠、棕褐與摻雜灰點的黑。那雙仿佛穿去打過仗的尖頭皮鞋,出現在一家上世紀70年代的迪斯科舞廳里絕不意外。興致來了,則讓所有人都解開皮帶,仿佛解開心中的苦惱。

小鎮的人們應該還有這樣一種狀態,至少電影里的他們,讓人覺得,全部都過完一天并不知道第二天要做什么。每一天都從傍晚開始,想要成為小鎮青年的人,哪怕可能沒領略過什么叫真正的晚上也沒關系。當世界萬籟俱靜,公路冷冷清清,野狗和青蛙的聲音從遠處響起,顛簸而彎曲的小路上,時不時從遠處駛來一輛夏利車,攜帶一股僅僅能把外套尾巴吹起來的晚風。小鎮青年的謎語,便不置可否地進入此刻我們的心中。

是這樣嗎?反正這是電影告訴過我們的答案。

電影的世界從不要你絕對相信,電影制造幻覺,電影也消滅世界和世界的邊界。好比,在看完《白日焰火》的晚上,決定散一次步,經過城市河道隱蔽的角落,突然看見遠處閃過燈火,竟然是遠處的摩天輪,倒是奇怪,有種舊舊的感覺,腦海里冒出一句東北或貴州話,此時此刻竟有一點溫柔在心,一位身穿灰咔嘰色工裝的師傅低頭經過,你再次想起另外一部電影,一時忘記名字,但馬上覺得自己和他,正變成鏡頭里的小鎮青年。

于是,我們永遠還缺少一部講述小鎮青年的電影。