隋唐禮典的五禮編次及其篇、卷的變化再探

【摘 要】 中古禮典的五禮編次問(wèn)題是中古禮制史研究的基本性問(wèn)題,概括而言,晉隋禮典的五禮序列以吉、兇、賓、軍、嘉為序,依托《周禮》,可謂《周禮》模式;而《貞觀禮》以類相從,開(kāi)啟五禮新模式,以吉、賓、軍、嘉、兇為序,可謂《貞觀禮》模式。透過(guò)隋唐禮典篇、卷的具體變化,可知《貞觀禮》《顯慶禮》《大唐開(kāi)元禮》仍不斷有新制衍生,而較為突出的現(xiàn)象是,具體新制的創(chuàng)制并未宗法《周禮》,直接呼應(yīng)了《貞觀禮》在五禮編次上突破晉隋以來(lái)禮典的《周禮》模式。《貞觀禮》的制作,代表著唐禮務(wù)實(shí)與實(shí)用的面向,充分協(xié)調(diào)了皇帝禮儀與現(xiàn)實(shí)政治的關(guān)聯(lián),統(tǒng)攝情理,開(kāi)啟唐禮緣情制禮的濫觴。國(guó)家禮典涵蓋特定時(shí)期的皇帝禮樂(lè)制度,應(yīng)該引起藝術(shù)史研究者的關(guān)注。

【關(guān)鍵詞】 《周禮》;《開(kāi)皇禮》;《貞觀禮》;五禮編次;隋唐禮典

禮典為藝術(shù)史研究中的重要典籍,禮、律也為傳統(tǒng)王朝國(guó)家治理的重要模式,學(xué)者高明士指出:“君主如能具體掌握禮、律要素,即可建立國(guó)家乃至天下秩序。”[1]可謂知言。陳寅恪指出:“唐高祖時(shí)固全襲隋禮,太宗時(shí)制定之貞觀禮,即據(jù)隋禮略有增省,其后高宗時(shí)制定之顯慶禮,亦不能脫此范圍,玄宗時(shí)制定之開(kāi)元禮,乃折中貞觀、顯慶二禮者,固亦仍間接襲用隋禮也。”[2]隨著學(xué)界對(duì)中古禮制史研究的日漸深入,中古禮典并未固化為單一模式,而是處于不斷調(diào)整、整合、革新的過(guò)程,具有相對(duì)穩(wěn)定性與不穩(wěn)定性的雙重特征也凸顯出來(lái)。所謂隋唐禮典一脈相承,特就其相對(duì)穩(wěn)定性而言;至于隋唐禮典的相關(guān)篇卷乃至具體儀式多有刪訂與增益,則是就其不穩(wěn)定性而論。

高明士指出,隋唐禮典在五禮編次問(wèn)題上具有微妙的分殊:隋禮以吉、兇、賓、軍、嘉為序,《貞觀禮》則以吉、賓、軍、嘉、兇為序[3]。《貞觀禮》新的五禮編次模式,具有深遠(yuǎn)的影響,宋代禮典如《政和五禮新儀》等仍然沿用其制。而上溯隋唐五禮編次的具體來(lái)源,也不乏軌跡可循,對(duì)于理解中古禮典的源與流問(wèn)題不無(wú)裨益。至于禮典具體篇、卷的變化,更為直觀地反映出禮典的舊禮與新制的變遷過(guò)程。

學(xué)界關(guān)于中古禮典的認(rèn)知日益精細(xì),而關(guān)于隋唐禮典整體變遷的基本脈絡(luò),措意者尚少,茲特就隋唐禮典的五禮編次及篇、卷的變化,草成此文,以就正于方家。

一、《周禮》五禮次序

與晉隋五禮的編次

晉隋時(shí)期禮典的五禮次序,與《周禮》關(guān)系至要。《周禮·春官·大宗伯》敘述五禮次第,以吉、兇、賓、軍、嘉為序,其中兇禮又包括喪禮、荒禮、吊禮、禬禮、恤禮,“以吉禮事邦國(guó)之鬼神示”,“以兇禮哀邦國(guó)之憂”,“以賓禮親邦國(guó)”,“以軍禮同邦國(guó)”,“以嘉禮親萬(wàn)民”[4]。而《周禮·地官·保氏》“一曰五禮”鄭玄注,以及《尚書·堯典》“修五禮”偽孔傳[5],所述五禮次序與《周禮》如出一轍。曹魏王肅《喪服要記序》論五禮,“古之制禮,其品有五:吉禮,祭禮是也;兇禮,喪禮是也;賓禮,朝享是也;軍禮,師旅是也;嘉禮,冠婚是也。五者,民之大事,舉動(dòng)之所由者也”[6],也基本沿承《周禮》五禮次序。

漢章帝章和元年(公元87年)曹褒修《新禮》,“撰次天子至于庶人冠婚吉兇終始制度,以為百五十篇”[7]。《新禮》篇目涉及“冠婚吉兇”,但具體編次可能并未依據(jù)《周禮》五禮進(jìn)行設(shè)定。學(xué)界一般認(rèn)為晉禮最早采用五禮分類[8],不過(guò)在西晉《新禮》至《大唐開(kāi)元禮》之間,五禮序列存在微妙的變動(dòng)。唐人所修《晉書·禮志》概述五禮,吉禮之外,多以“五禮之別”發(fā)其端,《禮志上》以吉禮為主,《禮志中》云“五禮之別,二曰兇”,《禮志下》云“五禮之別,三曰賓”“五禮之別,其四曰軍”“五禮之別,其五曰嘉”[9],這表明《晉書·禮志》五禮次第,沿承《周禮》,以吉、兇、賓、軍、嘉為序。

關(guān)于南北朝禮典的五禮次第,僅蕭梁《五禮儀注》具體言及。《隋書·禮儀志》載:“梁武始命群儒,裁成大典。吉禮則明山賓,兇禮則嚴(yán)植之,軍禮則陸璉,賓禮則賀玚,嘉禮則司馬褧。”[10]《通典·禮序》沿承《隋書·禮儀志》舊說(shuō)[11]。如果依照此說(shuō),則蕭梁《五禮儀注》以吉、兇、軍、賓、嘉為序。不過(guò)這一說(shuō)法也遇到明顯的反證,比較有代表性的是徐勉《上修〈五禮〉表》。

梁武帝普通六年(525)徐勉《上修〈五禮〉表》載:

乃以舊學(xué)士右軍記室參軍明山賓掌吉禮,中軍騎兵參軍嚴(yán)植之掌兇禮,中軍田曹行參軍兼太常丞賀玚掌賓禮,征虜記室參軍陸璉掌軍禮,右軍參軍司馬褧掌嘉禮,尚書左丞何佟之總參其事。[12]

徐勉《上修〈五禮〉表》敘述蕭梁《五禮儀注》五禮次第,明確以吉、兇、賓、軍、嘉為序,對(duì)此問(wèn)題,《隋書·經(jīng)籍志》也有相關(guān)記載。《隋書·經(jīng)籍志》載:

《梁吉禮儀注》十卷,明山賓撰。

《梁賓禮儀注》九卷,賀玚撰。案:梁明山賓撰《吉儀注》二百六卷,《錄》六卷;嚴(yán)植之撰《兇儀注》四百七十九卷,《錄》四十五卷;陸璉撰《軍儀注》一百九十卷,《錄》二卷;司馬褧撰《嘉儀注》一百一十二卷,《錄》三卷。并亡。存者唯士、吉及賓,合十九卷。[13]

《隋書·經(jīng)籍志》在《梁賓禮儀注》后所附案語(yǔ),敘述五禮以吉、兇、軍、嘉為序,并未言及《賓禮儀注》的確切位置,而案語(yǔ)所言存者僅“吉及賓”,可作為賓禮位于吉禮之后的佐證。由此推測(cè),蕭梁《五禮儀注》以吉、兇、賓、軍、嘉為序,并非以吉、兇、軍、賓、嘉為序。

較為可惜的是,北朝禮典如《后魏儀注》《后齊儀注》等,史料中缺乏其五禮次第的明確記載,北周禮典更是完全不被史志目錄所著錄。隋朝所修《開(kāi)皇禮》《仁壽禮》的五禮次第不明,幸運(yùn)的是,在史料中卻有眉目可尋。《隋書·禮儀志》載:“周公救亂,弘制斯文,以吉禮敬鬼神,以兇禮哀邦國(guó),以賓禮親賓客,以軍禮誅不虔,以嘉禮合姻好,謂之五禮。”[14]《隋書·禮儀志》分述五禮的基本內(nèi)容,其五禮次第顯然本諸《周禮》。《隋書·禮儀志》概述梁、陳、北齊、北周、隋五代禮制,其中《禮儀志一》《禮儀志二》記載吉禮,《禮儀志三》兼容兇禮、賓禮、軍禮,《禮儀志四》涉及嘉禮,無(wú)疑也是遵循《周禮》的五禮次第。目前雖然缺乏直接的材料說(shuō)明北朝及隋朝禮典的五禮編次,但在宗尚《周禮》的風(fēng)氣下,《隋書·禮儀志》的編次暗示著北朝及隋朝禮典五禮很有可能因循《周禮》。

二、隋唐禮典五禮編次及其篇目的變化

晉隋時(shí)期禮典的編次,基本遵用《周禮》,成為一種固定的模式,這一模式在唐代開(kāi)始發(fā)生顯著的變化,并成為此后王朝禮典的基本典范之一,而隋唐禮典篇、卷的刪訂與增益問(wèn)題,在史料中也不乏端倪。

(一)隋唐五禮編次及其篇數(shù)

《通典》稱:“但前古以來(lái),凡執(zhí)禮者,必以吉、兇、軍、賓、嘉為次;今則以嘉、賓次吉,軍、兇后賓,庶乎義類相從,終始無(wú)黷云爾。”[15]所謂“今則以嘉、賓次吉,軍、兇后賓,庶乎義類相從”,即《通典》重新安排五禮次第,以類相從,改以吉、嘉、賓、軍、兇為序,所述禮制沿革及《開(kāi)元禮纂類》,均按照這一序列。至于“但前古以來(lái),凡執(zhí)禮者,必以吉、兇、軍、賓、嘉為次”,顯然忽視了隋唐五禮編次的變革。

隋文帝時(shí)期禮典主要有二,即《開(kāi)皇禮》《仁壽禮》。《開(kāi)皇禮》的修撰始于隋文帝開(kāi)皇三年(583),牛弘主持編纂,至開(kāi)皇五年頒行當(dāng)世,仁壽二年(602)楊素、蘇威等重修禮典,頒行《仁壽禮》[16]。

史料中未有明文記載《仁壽禮》卷帙,有學(xué)者稱《仁壽禮》130卷[17],未詳所據(jù),疑非精確,而其中關(guān)于《開(kāi)皇禮》篇數(shù)、卷帙的記載,主要有兩條:第一,《舊唐書·禮儀志》載“隋氏平陳,寰區(qū)一統(tǒng),文帝命太常卿牛弘集南北儀注,定《五禮》一百三十篇”[18];第二,《隋書·經(jīng)籍志》載牛弘《隋朝儀禮》100卷[19]。若據(jù)《舊唐書·禮儀志》所載,《五禮》130篇修成于開(kāi)皇九年(589)平陳之后,應(yīng)為《仁壽禮》。而高明士指出《仁壽禮》由楊素、蘇威領(lǐng)銜,不應(yīng)題牛弘,且牛弘?yún)⑴c修撰《仁壽禮》時(shí)為吏部尚書,并非太常卿[20]。

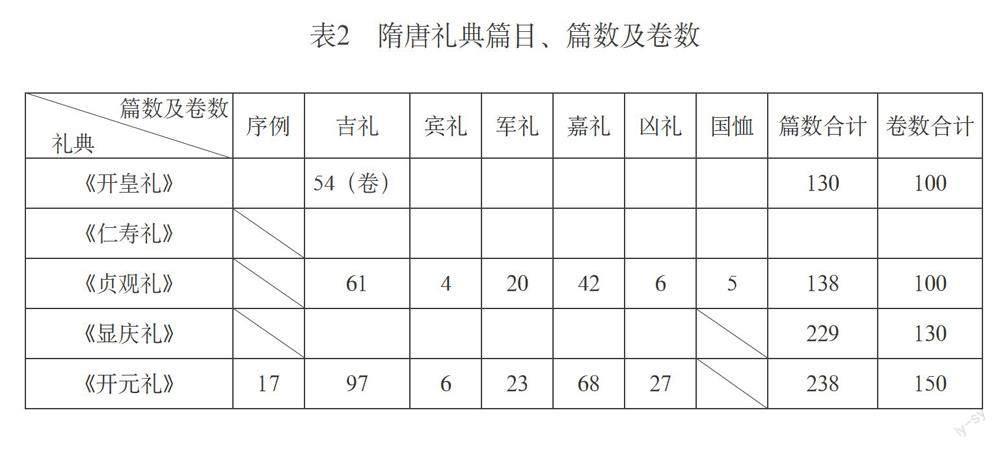

高明士所論確然有據(jù),《開(kāi)皇禮》為100卷,《隋書》已有明文。《隋書·禮儀志》載“開(kāi)皇初,高祖思定典禮。太常卿牛弘奏曰……弘因奏征學(xué)者,撰《儀禮》百卷”[21],即為明證。而《隋書·牛弘傳》載“(開(kāi)皇)三年,拜禮部尚書,奉敕修撰五禮,勒成百卷,行于當(dāng)世”[22],表明牛弘修《開(kāi)皇禮》時(shí)為禮部尚書,而非太常卿。關(guān)于《開(kāi)皇禮》五禮的具體卷帙,《舊唐書·經(jīng)籍志》《新唐書·藝文志》著錄高颎《隋吉禮》54卷[23],其他四禮不詳。

唐代以前禮典的五禮編次,史料中并非均有明文記載,而禮典的五禮次第,在《貞觀禮》中則有微妙的調(diào)整。《貞觀禮》始修于唐太宗貞觀二年(628)[24],至貞觀十一年正月由中書令房玄齡奏上。

《唐會(huì)要》載:“至貞觀初,詔中書令房玄齡、秘書監(jiān)魏徵等禮官學(xué)士,備考舊禮,著《吉禮》六十一篇,《賓禮》四篇,《軍禮》二十篇,《嘉禮》四十二篇,《兇禮》六篇,《國(guó)恤禮》五篇,總一百三十八篇,分為100卷。”[25]《新唐書·藝文志》著錄作《大唐儀禮》100卷,“《吉禮》六十篇,《賓禮》四篇,《軍禮》二十篇,《嘉禮》四十二篇,《兇禮》六篇,《國(guó)恤》五篇,總一百三十篇”[26]。《新唐書·藝文志》所載《大唐儀禮》即《貞觀禮》正名。《唐會(huì)要》與《新唐書·藝文志》的差異主要在于《吉禮》篇數(shù)及五禮總篇數(shù)上,《唐會(huì)要》載《貞觀禮》凡138篇,吉、賓、軍、嘉、兇、國(guó)恤篇目合計(jì)總數(shù)恰好138篇;《新唐書·藝文志》著錄《貞觀禮》130篇,五禮篇數(shù)則為137篇,其中《吉禮》篇數(shù)較《唐會(huì)要》少1篇,《通典》《舊唐書·禮儀志》《新唐書·禮樂(lè)志》所載《貞觀禮》的《吉禮》篇數(shù)均與《唐會(huì)要》相契合[27],故《貞觀禮》的具體篇目,《新唐書·藝文志》所記或已有闕佚,并非全豹,當(dāng)以《唐會(huì)要》為準(zhǔn)。

《新唐書·藝文志》稱《顯慶禮》為《永徽五禮》[28],《永徽五禮》或?yàn)椤讹@慶禮》正名。日本藤原世佐的《日本國(guó)見(jiàn)在書目錄》著錄“唐永徽禮百卅十卷”[29],“永徽禮”即《永徽五禮》的略稱。《唐會(huì)要》載:“永徽二年,議者以《貞觀禮》未備。又詔太尉長(zhǎng)孫無(wú)忌,中書令杜正倫,中書侍郎李義府,中書侍郎李友益,黃門侍郎劉祥道、許圉師,太子賓客許敬宗,太常少卿韋琨,太學(xué)博士史道元,符璽郎孔志約,太常博士蕭楚材、孫自覺(jué)、賀紀(jì)等重加緝定,勒成一百三十卷,二百二十九篇。至顯慶三年正月五日,奏上之。高宗自為之序,詔中外頒行焉。”又載:“初,五禮儀注自前代相沿,吉兇備舉。蕭楚材、孔志約以《國(guó)恤禮》為預(yù)兇事,非臣子之宜言,敬宗、義府深然之,于是刪而定之。”[30]

《唐會(huì)要》揭示出《顯慶禮》的重要調(diào)整,在于刪除了《國(guó)恤禮》。《四庫(kù)全書總目》稱:“《兇禮》古居第二,而退居第五者,(《大唐開(kāi)元禮》)用《貞觀》《顯慶》舊制也。”[31]明確言及唐代禮典五禮編次的變化。《開(kāi)皇禮》五禮編次,以吉、兇、賓、軍、嘉為序,而《唐會(huì)要》等所載《貞觀禮》篇次,以吉、賓、軍、嘉、兇為序,《新唐書·禮樂(lè)志十》也明文記載:“唐初,徙其(案:兇禮)次第五。”[32]這反映出《貞觀禮》五禮編次突破《開(kāi)皇禮》等所代表的《周禮》舊制,實(shí)現(xiàn)了五禮編次的革新。

《舊唐書·禮儀志》載:

(開(kāi)元)十四年,通事舍人王嵒上疏,請(qǐng)改撰《禮記》,削去舊文,而以今事編之。詔付集賢院學(xué)士詳議。右丞相張說(shuō)奏曰:“《禮記》漢朝所編,遂為歷代不刊之典。今去圣久遠(yuǎn),恐難改易。今之五禮儀注,貞觀、顯慶兩度所修,前后頗有不同,其中或未折衷。望與學(xué)士等更討論古今,刪改行用。”制從之。初令學(xué)士右散騎常侍徐堅(jiān)及左拾遺李銳、太常博士施敬本等檢撰,歷年不就。說(shuō)卒后,蕭嵩代為集賢院學(xué)士,始奏起居舍人王仲丘撰成一百五十卷,名曰《大唐開(kāi)元禮》。二十年九月,頒所司行用焉。[33]

據(jù)此,《大唐開(kāi)元禮》(以下簡(jiǎn)稱《開(kāi)元禮》)主要修成于唐玄宗開(kāi)元十四年(726)至開(kāi)元二十年之間,張說(shuō)所謂“折衷”《貞觀禮》《顯慶禮》則為《開(kāi)元禮》的主要修撰手段。另外,《貞觀禮》并無(wú)《序例》,《開(kāi)元禮》中《序例》部分或?yàn)槠湫略觯唧w五禮編次基本同于《貞觀禮》。

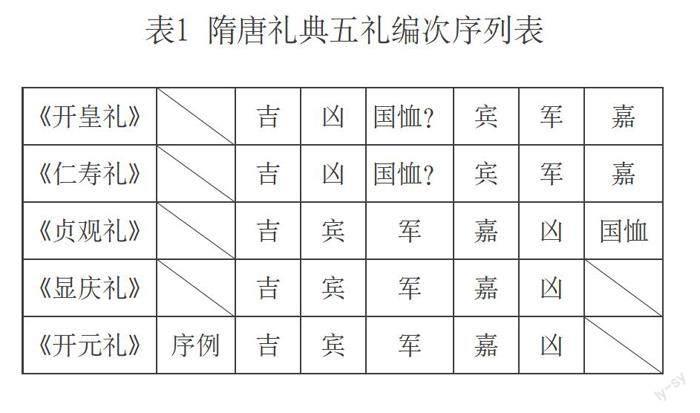

綜合上文所論,通常習(xí)稱的《開(kāi)皇禮》《貞觀禮》《顯慶禮》等均為禮典的別稱。上文引《隋書·禮儀志》載:“開(kāi)皇初,高祖思定典禮。太常卿牛弘奏曰……弘因奏征學(xué)者,撰《儀禮》百卷。”即《開(kāi)皇禮》有“儀禮”之名。唐人稱《開(kāi)皇禮》為《隋朝儀禮》,隋人或稱作《大隋儀禮》,而《貞觀禮》《顯慶禮》,唐人則稱作《大唐儀禮》(《舊唐書·經(jīng)籍志》題作《大唐新禮》)[34]、《永徽五禮》。《開(kāi)皇禮》《貞觀禮》均以“儀禮”為題名,體現(xiàn)出其師法《儀禮》之意。劉安志討論《開(kāi)元禮》的性質(zhì),指出《開(kāi)元禮》“是五禮的規(guī)范和一般性原則,是禮制,與儀注之間是體和用的關(guān)系”[35],禮典與儀注具有互文性,禮典“儀禮”的性質(zhì),在根本上決定了隋唐禮典只能是典范性禮儀,絕非具體的儀注。《貞觀禮》中《國(guó)恤禮》沿承《開(kāi)皇禮》,而又以兇禮奠后,考慮到《國(guó)恤禮》與兇禮性質(zhì)相近,兩者應(yīng)緊密相連,若據(jù)此推論,《開(kāi)皇禮》中《國(guó)恤禮》應(yīng)在兇禮之后、賓禮之前。自《開(kāi)皇禮》至《開(kāi)元禮》,五禮編次變更問(wèn)題如下所示(表1):

表1 隋唐禮典五禮編次序列表

(二)隋唐禮典五禮篇目的損益

關(guān)于《開(kāi)皇禮》《仁壽禮》之間的變更,學(xué)者多聚焦于兇禮層面[36]。檢視隋文帝仁壽二年(602)詔書:“至于四時(shí)郊祀之節(jié)文,五服麻葛之隆殺,是非異說(shuō),踳駁殊途,致使圣教凋訛,輕重?zé)o準(zhǔn)。”[37]可知《仁壽禮》在《開(kāi)皇禮》的基礎(chǔ)上,又有損益,除兇禮之外,又兼涉皇帝祭禮。開(kāi)皇五年(585)之后所見(jiàn)隋代皇帝禮儀,或?qū)佟堕_(kāi)皇禮》的范疇,或?yàn)楹蟪鲂轮疲瑢?duì)此具體問(wèn)題有必要進(jìn)行甄別。

《隋書·禮儀志》載:“開(kāi)皇十四年,群臣請(qǐng)封禪,高祖不納。晉王廣又率百官抗表固請(qǐng),帝命有司草《儀注》。于是牛弘、辛彥之、許善心、姚察、虞世基等創(chuàng)定其禮,奏之。……十五年春,行幸兗州,遂次岱岳。為壇,如南郊。又壝外為柴壇,飾神廟,展宮懸于庭,為埋坎二,于南門外。”又載:“開(kāi)皇十四年閏十月,詔東鎮(zhèn)沂山,南鎮(zhèn)會(huì)稽山,北鎮(zhèn)醫(yī)無(wú)閭山,冀州鎮(zhèn)霍山,并就山立祠。東海于會(huì)稽縣界,南海于南海鎮(zhèn)南,并近海立祠。”[38]其中涉及封禪禮及四鎮(zhèn)四海的祭祀。鑒于上文所及禮典與儀注為體與用的關(guān)系,開(kāi)皇十四年(594)牛弘、辛彥之等草《封禪儀注》,開(kāi)皇十五年正月隋文帝行封禪禮并“大赦天下”[39],未必完全說(shuō)明《開(kāi)皇禮》無(wú)封禪禮。至于開(kāi)皇十四年閏十月所定四鎮(zhèn)四海之祭,實(shí)則與隋朝一統(tǒng)天下后,創(chuàng)設(shè)岳鎮(zhèn)海瀆之祀直接相關(guān)。《隋書·高祖紀(jì)下》載開(kāi)皇十五年“三月己未,至自東巡狩。望祭五岳海瀆”[40],即隋文帝在行封禪禮之際,又“望祭五岳海瀆”,岳鎮(zhèn)海瀆之祭或?yàn)椤度蕢鄱Y》所收新制。限于《仁壽禮》卷數(shù)、篇數(shù)未詳,不妨?xí)阂浴堕_(kāi)皇禮》審視隋唐禮典的沿革與創(chuàng)新問(wèn)題。

《開(kāi)皇禮》《貞觀禮》《顯慶禮》《開(kāi)元禮》等篇目的損益,史料所記不過(guò)只言片語(yǔ)。《顯慶禮》篇數(shù),上節(jié)引《唐會(huì)要》作229篇,《舊唐書·高宗紀(jì)上》作259篇,《新唐書·藝文志》則作299篇[41],《大唐開(kāi)元禮》僅238篇(詳見(jiàn)下文),故《顯慶禮》篇目當(dāng)從《唐會(huì)要》所記,共229篇。在禮典的著錄方式上,隋唐禮典以篇、卷為計(jì)量單位。清人秦蕙田稱:“五禮之書,莫備于梁天監(jiān)。時(shí)經(jīng)二代,撰分?jǐn)?shù)賢,匯古今而為一本,宸斷以決疑,卷帙逾百,條目八千,洋洋乎禮志之盛也。”[42]蕭梁《五禮儀注》的著錄方式值得關(guān)注,比較具有代表性。《梁書·徐勉傳》載:

《嘉禮儀注》以天監(jiān)六年五月七日上尚書,合十有二秩,一百一十六卷,五百三十六條;《賓禮儀注》以天監(jiān)六年五月二十日上尚書,合十有七秩,一百三十三卷,五百四十五條;《軍禮儀注》以天監(jiān)九年十月二十九日上尚書,合十有八秩,一百八十九卷,二百四十條;《吉禮儀注》以天監(jiān)十一年十一月十日上尚書,合二十有六秩,二百二十四卷,一千五條;《兇禮儀注》以天監(jiān)十一年十一月十七日上尚書,合四十有七秩,五百一十四卷,五千六百九十三條:大凡一百二十秩,一千一百七十六卷,八千一十九條。[43]

關(guān)于漢代律令的篇章結(jié)構(gòu),張忠煒指出卷是“就載體言”,章則是就文字而言,其中章存在大的意義單位(指律篇)與小的意義單位(指律條)的分殊[44]。此說(shuō)對(duì)于禮典的著錄方式無(wú)疑具有重要的啟發(fā)性。蕭梁《五禮儀注》主要以帙(套)、卷、條為計(jì)量單位,卷?yè)?jù)載體而論,帙則與裝幀形式相關(guān),約5卷以上為1帙[45],蕭梁《五禮儀注》1帙平均在8至11卷之間。

比較特殊的是,禮典不以章進(jìn)行著錄,而是改用條,條也存在大的意義單位與小的意義單位的分殊,條、篇的相近處在于內(nèi)容具有完整性。條為小的意義單位,在《大唐開(kāi)元禮》中仍可考見(jiàn),如“右一條與勞問(wèn)外祖父疾苦禮同”“右兩條同勞問(wèn)外祖母疾苦”“右三條同勞問(wèn)諸王疾苦”[46],而其具體內(nèi)容均在“勞問(wèn)疾苦”篇。條為大的意義單位,則與篇等同,《唐會(huì)要》所記“凡增二十九條”即此意(詳見(jiàn)下文)。

今存《大唐開(kāi)元禮》共150卷,卷目下又有子目(篇、條),若以內(nèi)容的完整性為前提,《大唐開(kāi)元禮》凡238篇,五禮卷數(shù)及篇數(shù)依次為:《序例》3卷,共17篇;《吉禮》75卷,共97篇;《賓禮》2卷,共6篇;《軍禮》10卷,共23篇;《嘉禮》40卷,共68篇[47];《兇禮》20卷,共27篇[48]。為便于直觀考察隋唐禮典五禮的具體變動(dòng),茲列隋唐禮典篇目、篇數(shù)及卷數(shù)如下(表2)。

表2 ?隋唐禮典篇目、篇數(shù)及卷數(shù)

考察《開(kāi)皇禮》與《貞觀禮》之間的增損,《唐會(huì)要》所記“凡增二十九條”為關(guān)鍵性史料。《唐會(huì)要》稱:“又皇太子入學(xué),及太常行山陵、天子大射合朔、陳兵于太社、農(nóng)隙講武、納皇后行六禮、四孟月讀時(shí)令、天子上陵朝廟、養(yǎng)老于辟雍之禮,皆周隋所闕,凡增二十九條。”[49]有學(xué)者指出:“如以二十九條當(dāng)涉二十九篇為計(jì),則所增應(yīng)占《貞觀禮》一百三十八篇的五分之一以上。”[50]《唐會(huì)要》所載并不精確,在具體細(xì)節(jié)上有必要進(jìn)行甄別。

《周書》《隋書》關(guān)于北周、隋代射禮的記載,學(xué)者已有相關(guān)研究[51]。《周禮》中關(guān)于天子射禮的記載,《禮記正義》有貼切的疏釋:“凡天子、諸侯及卿、大夫禮射有三:一為大射,是將祭擇士之射;二為賓射,諸侯來(lái)朝,天子入而與之射也,或諸侯相朝而與之射也;三為燕射,謂息燕而與之射。”[52]《周書》不乏北周武帝行大射禮的記載,如保定元年(561)正月,“大射于正武殿,賜百官各有差”;十月,“帝御大武殿大射,公卿列將皆會(huì)”;建德二年(573)“十一月辛巳,帝親率大[六]軍講武于城東。癸未,集諸軍都督以上五十人于道會(huì)苑大射,帝親臨射宮,大備軍容”[53]。這表明北周武帝不僅在宮中行大射禮,也營(yíng)建了專門性質(zhì)的射宮,相比于宇文泰在宅邸所建“射堂”[54],射宮更能凸顯出皇室的威嚴(yán)。在射禮的性質(zhì)上,有學(xué)者強(qiáng)調(diào)草原傳統(tǒng)的重要性[55],不過(guò)北周皇帝射禮并非僅有大射,還有賓射和燕射。庾信《庾子山集》就收錄了《燕射歌辭》[56];《隋書·禮儀志五》載北周皇帝十二輅,其中在大射之外,還有賓射和燕射,“九曰金輅,以祀星辰,祭四望,視朔,大射,賓射,饗群臣,巡犧牲,養(yǎng)國(guó)老。十曰象輅,以望秩群祀,視朝,燕諸侯及群臣,燕射,養(yǎng)庶老,適諸侯家,巡省,臨太學(xué),幸道法門”[57];《隋書·禮儀志六》載北周皇帝十二服:“祀星辰、祭四望、視朔、大射、饗群臣、巡犧牲、養(yǎng)國(guó)老,則服山冕,八章十二等。衣裳各四章,衣重火與宗彝。群祀、視朝、臨太學(xué)、入道法門、宴諸侯與群臣及燕射、養(yǎng)庶老、適諸侯家,則服鷩冕,七章十二等。衣三章,裳四章,衣重三章”[58]。北周射禮建立完備的大射、賓射、燕射,絕非鮮卑舊俗的范疇所能涵蓋,而是鮮明地體現(xiàn)出北周據(jù)《周禮》再造姬周射禮的政治理念。

隋禮雖未承繼北周賓射、燕射,而大射禮習(xí)見(jiàn)。《隋書·禮儀志三》明確記載“隋制,大射祭射侯于射所,用少牢”[59],《隋書·禮儀志七》載隋朝大射服武弁[60],《隋書》更是頻頻記載隋文帝行大射禮,如開(kāi)皇四年(584)正月,“大射于北苑”;六年九月,“上素服御射殿,詔百寮射”;十二年十一月,“百寮大射于武德殿”[61]。至隋煬帝時(shí)仍行大射禮,大業(yè)四年(608)正月,“百寮大射于允武殿”[62]。《隋書·音樂(lè)志下》收錄元會(huì)儀“大射登歌辭”[63],更能說(shuō)明隋禮必然有大射禮。有學(xué)者指出“皆周、隋所闕”中的“闕”字可以作“不足”解[64],而“凡增二十九條”中的“增”字,兼指條目?jī)?nèi)容上的增訂,“天子大射”應(yīng)屬此例。特就增益篇目而言,《貞觀禮》新增篇目即“皇太子入學(xué)”“太常行山陵”“合朔陳兵于太社”“農(nóng)隙講武”“納皇后行六禮”“四孟月讀時(shí)令”“天子上陵朝廟”“養(yǎng)老于辟雍之禮”8條(篇)。隋禮行高禖禮,《大唐開(kāi)元禮》無(wú)之[65],而房玄齡并未言及唐代廢除高禖禮之事,唐代廢除高禖禮的具體時(shí)間值得玩味。比較有趣的是,排除“天子大射”為《貞觀禮》新增篇目后,恰恰滿足《貞觀禮》比《開(kāi)皇禮》多8篇的篇數(shù)。

《顯慶禮》刪去《貞觀禮》中《國(guó)恤禮》5篇,上文引《唐會(huì)要》載“蕭楚材、孔志約以《國(guó)恤禮》為預(yù)兇事”,其中“國(guó)恤禮”三字,《舊唐書·李義府傳》作“皇室兇禮”[66],即“國(guó)恤”以皇室為基本對(duì)象。有學(xué)者提出《貞觀禮》的《國(guó)恤》,皇帝之外,又有太皇太后、皇太后、皇后、太子、太子妃等目[67]。《顯慶禮》在篇目上大幅度增益,雖已刪去《貞觀禮》中《國(guó)恤禮》5篇,但在篇數(shù)上又比《貞觀禮》多出91篇。吳麗娛推測(cè)“臨軒冊(cè)后”“內(nèi)冊(cè)皇太子”等即為《顯慶禮》新增禮儀[68],不過(guò)是《顯慶禮》增益篇目的冰山一角。

如史料所記,《大唐開(kāi)元禮》撰修于唐玄宗開(kāi)元十四年(726)至開(kāi)元二十年之間,而據(jù)吳麗娛所考,其中所收新禮,包括開(kāi)元年間已行新禮,以及開(kāi)元十八年至開(kāi)元二十年間所定新制。《大唐開(kāi)元禮》在卷數(shù)上比《顯慶禮》多20卷,而在篇目上僅多9篇,二者關(guān)系極為不對(duì)稱。關(guān)于《大唐開(kāi)元禮》新增篇目及卷目,《大唐開(kāi)元禮·序例上》提供了有效的線索:(1)《大唐開(kāi)元禮·序例上》載“肅明皇后廟。孝敬皇帝廟。右,二廟新修,享儀皆準(zhǔn)太廟例”,相應(yīng)卷目即卷四三《肅明皇后廟時(shí)享有司攝事》、卷四四《孝明皇帝廟時(shí)享有司攝事》;(2)《大唐開(kāi)元禮·序例上》載“仲春,祭五龍壇。右,準(zhǔn)敕,新撰享禮,樂(lè)用姑洗之均三成”,相應(yīng)卷目即卷五一《興慶宮祭五龍壇》;(3)《大唐開(kāi)元禮·序例上》載“仲春、仲秋上戊,釋奠于齊太公(原注‘以留侯張良配)”,相應(yīng)卷目即卷五五《仲春、仲秋釋奠于齊太公》,而卷八八《制遣大將出征有司告于齊太公廟》,顯然也屬于禮儀新制;(4)《大唐開(kāi)元禮·序例上》載“隱太子廟、章懷太子廟、懿德太子廟、節(jié)愍太子廟、惠莊太子廟、惠文太子廟。右,并新撰享禮,每年四享”,相應(yīng)卷目即卷七四《諸太子廟時(shí)享》。如此,《大唐開(kāi)元禮》在《顯慶禮》基礎(chǔ)上,新增篇目、卷目主要有6篇/卷。此外,《大唐開(kāi)元禮》也存在卷數(shù)不變、篇目增加的案例,如卷七八《王公以下拜掃(原注“寒食拜掃附”)》,其中“寒食拜掃”也為開(kāi)元二十年新增禮儀[69]。

隋唐禮典刪訂與增益的基本過(guò)程,其具體細(xì)節(jié)未必均有明文可考,但透過(guò)隋唐禮典篇、卷的具體變化,可知《貞觀禮》以后新制仍然不斷地衍生,而具體新制的創(chuàng)制服務(wù)于現(xiàn)實(shí)政治,并未宗法《周禮》,成為突出的政治現(xiàn)象。

結(jié)語(yǔ)

晉隋禮典的五禮序列以吉、兇、賓、軍、嘉為序,依托《周禮》,可謂《周禮》模式;而《貞觀禮》則開(kāi)啟五禮新模式,以吉、賓、軍、嘉、兇為序,可謂《貞觀禮》模式,隋唐禮典基本結(jié)構(gòu)及具體篇、卷的變易與革新,留下諸多令人思考的空間。

中古時(shí)期禮典的編纂存在舊制不斷更新與新制迭出的突出現(xiàn)象,新制的創(chuàng)制與《周禮》關(guān)系密切,在具體新禮的創(chuàng)造乃至儀式的革新上,均有宗法《周禮》的明確跡象。有學(xué)者指出:“約中唐以后,君臣對(duì)‘古禮的熱情漸趨低落;除了必要的禮典,依‘周禮對(duì)王朝制度做大幅度改弦更張的事情,越來(lái)越罕見(jiàn)了。”[70]而從隋唐禮典的編纂問(wèn)題來(lái)看,《周禮》在禮典的制作中并非唯一取法對(duì)象,或者說(shuō)并非主要師法對(duì)象,這在《貞觀禮》中已有突出表現(xiàn)。從隋唐禮典的刪訂與增益過(guò)程而言,禮典的改定與新制的生成相輔相成,《貞觀禮》《顯慶禮》《大唐開(kāi)元禮》仍在不斷衍生新制,直接服務(wù)于現(xiàn)實(shí)政治,而未宗法《周禮》,是其中較為突出的政治現(xiàn)象。

在五禮編次問(wèn)題上,《貞觀禮》以類相從,突破晉隋以來(lái)的《周禮》模式,創(chuàng)造出新的《貞觀禮》模式,這一轉(zhuǎn)變代表著唐禮制作的務(wù)實(shí)與實(shí)用的面向。唐太宗貞觀十四年(640)調(diào)整喪服制度,涉及嫂叔、舅、曾祖、嫡子?jì)D、眾子?jì)D服等服制[71],兼顧“情理”[72]。《貞觀禮》五禮編次的轉(zhuǎn)換,或者也在于充分協(xié)調(diào)皇帝禮儀與現(xiàn)實(shí)政治的關(guān)聯(lián),統(tǒng)攝情理,開(kāi)啟唐禮緣情制禮的濫觴。

在史籍分類中,禮典最早被歸為“儀注”類。《隋書·經(jīng)籍志》稱:“儀注之興,其所由來(lái)久矣。自君臣父子,六親九族,各有上下親疏之別。養(yǎng)生送死,吊恤賀慶,則有進(jìn)止威儀之?dāng)?shù)。”[73]在史志的書寫中,更為注重禮典治世的政治職能。宋人周必大表彰《大唐開(kāi)元禮》的價(jià)值,更稱:“朝廷有大疑,不必聚諸儒之訟,稽是書而可定;國(guó)家有盛舉,不必蕝野外之儀,即是書而可行。”[74]即將禮典治國(guó)安邦的政治功能推挹至極致。不過(guò),作為治國(guó)安邦的國(guó)家禮典,在學(xué)界的研究中也展現(xiàn)出藝術(shù)史的面相。巫鴻指出:“禮儀美術(shù)是中國(guó)美術(shù)在魏晉以前的主要傳統(tǒng),在此之后也從沒(méi)有消失。”[75]國(guó)家禮典涵蓋特定時(shí)期的皇帝禮樂(lè)制度,理應(yīng)引起藝術(shù)史研究者的關(guān)注。

本文系國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目“禮學(xué)、政治與唐代郊廟禮制變遷研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):20CZS018);國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“中國(guó)傳統(tǒng)禮儀文化通史研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):18ZDA021)階段性成果。

責(zé)任編輯:崔金麗

[1] 高明士:《中國(guó)中古的禮律》,《中國(guó)中古禮律綜論—法文化的定型》,臺(tái)北元照出版有限公司2014年版,第4頁(yè)。

[2] 陳寅恪:《隋唐制度淵源略論稿·唐代政治史述論稿》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2009年版,第68頁(yè)。

[3] 高明士:《從唐武德到貞觀禮的成立》,《中國(guó)中古禮律綜論—法文化的定型》,第235頁(yè)。

[4] 鄭玄注,賈公彥疏:《周禮注疏》卷十八《春官·大宗伯》,臺(tái)北藝文印書館2001年版,第270、274—277頁(yè)。

[5] 鄭玄注,賈公彥疏:《周禮注疏》卷十二《地官·保氏》,第212頁(yè);《尚書正義》卷三《舜典》,臺(tái)北藝文印書館2001年版,第38頁(yè)。

[6] 虞世南:《北堂書鈔》卷八十《禮儀部一·禮總篇一》,日本株式會(huì)社中文出版社1979年版,第352頁(yè)。

[7] 范曄撰,李賢等注:《后漢書》卷三十五《曹褒傳》,中華書局1965年版,第1203頁(yè)。

[8] 梁滿倉(cāng):《魏晉南北朝五禮制度考論》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2009年版,第135—136頁(yè);湯勤福:《秦晉之間:五禮制度的誕生研究》,《學(xué)術(shù)月刊》2019年第1期。

[9] 房玄齡等:《晉書》卷二十《禮志中》,中華書局1974年版,第613頁(yè);《晉書》卷二十一《禮志下》,第649、661、662頁(yè)。

[10] 魏徵等:《隋書》卷六《禮儀志一》,中華書局1973年版,第107頁(yè)。

[11] 杜佑撰,王文錦等點(diǎn)校:《通典》卷四十一《禮序》,中華書局1988年版,第1121頁(yè)。

[12] 姚思廉:《梁書》卷二十五《徐勉傳》,中華書局1973年版,第381頁(yè)。

[13] 魏徵等:《隋書》卷三十三《經(jīng)籍志二》,第970頁(yè)。

[14] 魏徵等:《隋書》卷六《禮儀志一》,第105頁(yè)。

[15] 杜佑撰,王文錦等點(diǎn)校:《通典》卷四十一《禮序》,第1122頁(yè)。

[16] 高明士:《隋文帝時(shí)代的制禮作樂(lè)》,《中國(guó)中古禮律綜論—法文化的定型》,第185—186、195—196頁(yè)。

[17] 張文昌:《唐代禮典的編纂與傳承—以〈大唐開(kāi)元禮〉為中心》,臺(tái)灣花木蘭文化出版社2008年版,第69頁(yè)。

[18] 劉昫等:《舊唐書》卷二十一《禮儀志一》,中華書局1975年版,第816頁(yè)。

[19] 魏徵等:《隋書》卷三十三《經(jīng)籍志二》,第970頁(yè)。

[20] 高明士:《隋文帝時(shí)代的制禮作樂(lè)》,《中國(guó)中古禮律綜論—法文化的定型》,第187、196頁(yè)。

[21] 魏徵等:《隋書》卷八《禮儀志三》,第156頁(yè)。

[22] 魏徵等:《隋書》卷四十九《牛弘傳》,第1300頁(yè)。

[23] 劉昫等:《舊唐書》卷四十六《經(jīng)籍志上》,第2007頁(yè);歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷五十八《藝文志二》,中華書局1975年版,第1489頁(yè)。

[24]吳麗娛:《關(guān)于〈貞觀禮〉的一些問(wèn)題—以所增“二十九條”為中心》,《中國(guó)史研究》2008年第2期。

[25] 王溥:《唐會(huì)要》卷三十七《五禮篇目》,中華書局1960年版,第669頁(yè);劉昫等:《舊唐書》卷二十一《禮儀志一》,第817頁(yè)。

[26] 歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷五十八《藝文志二》,第1491頁(yè)。

[27] 杜佑撰,王文錦等點(diǎn)校:《通典》卷四十一《禮序》,第1121頁(yè);劉昫等:《舊唐書》卷二十一《禮儀志一》,第817頁(yè);歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷十一《禮樂(lè)志一》,第308頁(yè)。

[28] 歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷五十八《藝文志二》,第1491頁(yè)。

[29] 孫猛:《日本國(guó)見(jiàn)在書目錄詳考》,上海古籍出版社2013年版,第161頁(yè)。

[30] 王溥:《唐會(huì)要》卷三十七《五禮篇目》,第670頁(yè)。

[31] 永瑢等:《四庫(kù)全書總目》卷八十二《史部·政書類二》,中華書局1965年版,第702頁(yè)。

[32] 歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷二十《禮樂(lè)志十》,第441頁(yè)。

[33] 劉昫等:《舊唐書》卷二十一《禮儀志一》,第818—819頁(yè);王溥:《唐會(huì)要》卷三十七《五禮篇目》,第670頁(yè)。案:“說(shuō)卒后”,在《新唐書·禮樂(lè)志一》中“說(shuō)”作“銳”,當(dāng)誤。參見(jiàn)歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷十一《禮樂(lè)志一》,第309頁(yè)。

[34] 劉昫等:《舊唐書》卷四十六《經(jīng)籍志上》,第1975頁(yè)。

[35] 劉安志:《關(guān)于〈大唐開(kāi)元禮〉的性質(zhì)及行用問(wèn)題》,《新資料與中古文史論稿(修訂本)》,上海古籍出版社2020年版,第18頁(yè)。

[36] 高明士:《隋文帝時(shí)代的制禮作樂(lè)》,《中國(guó)中古禮律綜論—法文化的定型》,第194—197頁(yè);倪潤(rùn)安:《唐李壽墓壁畫的“貞觀探索”》,《考古》2016年第11期。

[37] 魏徵等:《隋書》卷二《高祖紀(jì)下》,第48頁(yè)。

[38] 魏徵等:《隋書》卷七《禮儀志二》,第140頁(yè)。

[39] 隋文帝封禪詔書,參見(jiàn)許敬宗編,羅國(guó)威整理:《日藏弘仁本文館詞林校證》卷六六六《隋文帝拜東岳大赦詔》,中華書局2001年版,第299—300頁(yè)。

[40] 魏徵等:《隋書》卷二《高祖紀(jì)下》,第40頁(yè)。

[41] 劉昫等:《舊唐書》卷四《高宗紀(jì)上》,第78頁(yè);歐陽(yáng)修、宋祁:《新唐書》卷五十八《藝文志二》,第1491頁(yè)。

[42] 秦蕙田:《五禮通考》卷首第三《禮制因革上》,中華書局2020年版,第85頁(yè)。

[43] 姚思廉:《梁書》卷二十五《徐勉傳》,第382頁(yè)。

[44] 張忠煒:《秦漢律令法系研究初編》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2012年版,第120頁(yè);張忠煒:《秦漢律令法系研究續(xù)編》,中西書局2021年版,第131—140頁(yè)。

[45] [日]島田翰:《古文舊書考》,上海古籍出版社2017年版,第10頁(yè)。

[46] 蕭嵩:《大唐開(kāi)元禮》卷一三一《勞問(wèn)疾苦》,民族出版社2000年版,第617—619頁(yè)。

[47] 《嘉禮》中卷數(shù)分上、下卷,如卷九一、九二《皇帝加元服》及九三、九四《納后》,篇數(shù)為2篇。

[48] 《兇禮》中《三品以上喪》《四品五品喪》《六品以下喪》各4卷,篇數(shù)亦各為4篇。

[49] 王溥:《唐會(huì)要》卷三十七《五禮篇目》,第669頁(yè)。劉昫等:《舊唐書》卷二十一《禮儀志一》,第817頁(yè)。

[50] 吳麗娛:《關(guān)于〈貞觀禮〉的一些問(wèn)題—以所增“二十九條”為中心》,《中國(guó)史研究》2008年第2期。

[51] [日]丸橋充拓:《唐代軍事財(cái)政與禮制》,張樺譯,西北大學(xué)出版社2018年版,第256—257頁(yè)。

[52] 鄭玄注,孔穎達(dá)等正義:《禮記正義》卷六十二《射義》,臺(tái)北藝文印書館2001年版,第1018頁(yè)。

[53] 令狐德棻等:《周書》卷五《武帝紀(jì)上》,中華書局1971年版,第64、67、83頁(yè)。

[54] 令狐德棻等:《周書》卷十七《若干惠傳》,第282頁(yè)。

[55] 孫寶:《北周射禮及其文學(xué)建構(gòu)》,《文學(xué)遺產(chǎn)》2020年第4期。

[56] 庾信撰,倪璠注:《庾子山集注》卷六《燕射歌辭》,中華書局1980年版,第473頁(yè)。

[57] 魏徵等:《隋書》卷十《禮儀志五》,第196頁(yè)。

[58] 魏徵等:《隋書》卷十一《禮儀志六》,第244—245頁(yè)。

[59] 魏徵等:《隋書》卷八《禮儀志三》,第167頁(yè)。

[60] 魏徵等:《隋書》卷十二《禮儀志七》,第266頁(yè)。

[61] 魏徵等:《隋書》卷一《高祖紀(jì)上》,第21、24頁(yè);《隋書》卷二《高祖紀(jì)下》,第37頁(yè)。

[62] 魏徵等:《隋書》卷三《煬帝紀(jì)上》,第70頁(yè)。

[63] 魏徵等:《隋書》卷十五《音樂(lè)志下》,第371頁(yè)。

[64] 王博:《唐宋射禮的性質(zhì)及其變遷—以唐宋射禮為中心》,《唐史論叢》第19輯,三秦出版社2014年版,第100頁(yè)。

[65] 趙永磊:《歷術(shù)、時(shí)令、郊社制度與〈唐月令〉》,《文史》第4輯,中華書局2018年版,第155頁(yè)。

[66] 劉昫等:《舊唐書》卷八十二《李義府傳》,第2768頁(yè)。

[67] 吳麗娛:《終極之典—中古喪葬制度研究》,中華書局2012年版,第7頁(yè)。

[68] 吳麗娛主編:《禮與中國(guó)古代社會(huì)·隋唐五代宋元卷》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社2016年版,第51—56頁(yè)。

[69] 吳麗娛:《新制入禮:〈大唐開(kāi)元禮〉的最后修訂》,《燕京學(xué)報(bào)》新第19期,北京大學(xué)出版社2005年版,第54—55頁(yè)。

[70] 閻步克:《服周之冕—〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》,中華書局2009年版,第29頁(yè)。

[71] 吳麗娛:《唐禮摭遺—中古書儀研究》,商務(wù)印書館2002年版,第498頁(yè)。

[72] 劉昫等:《舊唐書》卷二十七《禮儀志七》,第1020頁(yè)。

[73] 魏徵等:《隋書》卷三十三《經(jīng)籍志二》,第971頁(yè)。

[74] 周必大:《擬唐開(kāi)元禮序》,蕭嵩《大唐開(kāi)元禮》,第5頁(yè)。

[75] 巫鴻:《禮儀中的美術(shù)—巫鴻中國(guó)古代美術(shù)史文編》“序”,鄭巖、王睿等譯,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2016年版,第2頁(yè)。