政務數據共享立法的實踐及進路

米競

摘 要:虛擬空間與現實世界的交匯融合,將社會逐漸引向充盈海量數據的新時代。對政務數據的高效利用,不僅是“數據多跑路,群眾少跑腿”的直接支撐,同時也是推進數字政府建設,實現治理體系和治理能力現代化的動力因素。國內已經出臺的政務數據共享“立法”文本為今后將要進行政務數據共享“立法”的省市提供了高價值藍本,但其在框架建構和內容安排中也不免存在不足。建議圍繞政務數據權屬界定、部門協同、安全保障等焦點問題構建全面、專業、體系化的政務數據共享“立法”框架,同時以實現數據共享和數據保護的動態平衡為“立法”內容制定的指導方針。

關鍵詞:數據權屬;標準;合理使用;部門協同;數據安全

中圖分類號:D927文獻標志碼:A文章編號:1672-9684(2023)02-0074-11

以迅猛之勢發展的信息技術,為社會經濟、服務等社會活動提供新的經營方式的同時,也為其注入了新的動力。互聯網、云儲存、人工智能等現代技術的普及與推廣,使得社會記憶方式產生了變革性的更替,越來越多的“虛擬化操作”代替了傳統紙質化等實物管理模式,成為當下社會各類活動高效運轉的主要依托。虛擬空間與現實世界的交匯融合,將社會逐漸引向一個有著海量數據的新時代。隨著數據存儲量的爆炸式激增,其中的價值也愈來愈被社會各界發現和挖掘。總體來看,數據的社會價值并未統一,其所發生效用的領域也不盡相同。對各領域的有用數據進行匯集、整理,再將從數據中總結和挖掘的實踐經驗應用于相關領域,對有關領域技術的改善和技能的提高發揮著重要作用。具有公共管理職能的政務部門,在其職能行使中不斷重復著產生數據和使用數據的微狀態,政務數據①的高效利用,不僅是“數據多跑路,群眾少跑腿”的直接支撐,同時也是推進數字政府建設,實現治理體系和治理能力現代化的動力因素。從某種意義上來說,對政務數據的整合、共享和利用等是數字政府建設的關鍵影響因素[1]。然而因傳統相對封閉的工作機制等各方面因素的影響,各政務部門間數據共享現狀并不樂觀,甚至不排除存在部門間壁壘的可能。所謂“部門數據壁壘”,即將各自部門行使職能過程中產生的數據“據為己有”,在“本位主義”的不當引導下,使得本可以在政務部門間共享的數據成為一個個“數據煙囪”、一座座“數據孤島”,造成“數據割據”和“業務隔離”的局面,進而影響政務部門間的業務協同,從而在一定程度上引發行政效率低下及群眾抱怨不斷的不良局面。為有效應對和解決政務數據共享中的“數據壁壘”“部門隔離”等阻礙因素,我國近年來從不同層面相繼出臺文件,鼓勵政務部門間進行數據共享的探索②。

結合實踐,多數省市出臺地方規范,在鼓勵政務數據共享的同時,充分保護數據安全,以求在法律的強制力下尋求數據共享與數據保護之間的平衡點。具體來說,政務數據只有在實現“為我所用”“為社會所用”時,才真正可被稱為有價值的社會資源。換言之,如何在保證數據安全的前提下最大限度地挖掘數據價值,實現數據使用與數據保護間的平衡,是新時代無法避開的命題,也是政務數據共享立法所應重點關注的問題。但就國家層面而言,對政務數據共享領域的規范設計目前多是原則性及倡導性政策,缺乏涉及數據共享全過程的明確規則與高位階立法[2],且普遍存在針對性不強、可操作性弱、缺乏系統性等不足[3]。本文圍繞36個政務數據共享“立法”文本,意在通過對國內政務數據共享“立法”文本的探討,研析國內已出臺的政務數據共享立法中存在的不足,以期為今后政務數據共享“立法”提供有用的參考,助力國內政務數據治理,實現在政務數據產生與存儲的基礎上對政務數據的進一步挖掘和利用。

一、我國政務數據共享“立法”概況

在“北大法寶”、各政府網站搜尋各省市已經發布的政務數據共享類“立法”文件,篩選其中以調整政務數據共享活動為主的“立法”,截止2021年1月15日,共獲取有用文件36個③。后文以此36個“立法”文件為討論對象,分析總結國內各省市政務數據共享“立法”文本的體系架構和內容安排,試圖從中總結有用經驗,為后期相關立法工作提供參考。

(一)體系架構

為清晰呈現各省市政務數據共享“立法”文本體系架構的典型特點,筆者從發布時間、主題設計、框架結構及效力位階等方面對36個政務數據共享“立法”文本進行了分析,以求在體系特點中把握“立法”文本的價值追求。

1.發布時間。第一,以2016年9月5日國務院發布的《政務信息資源共享管理暫行辦法》為時間中軸,研究對象中在國務院文本之前已經出臺政務數據共享類“立法”文件的省市有9家,分布于上海市、福建省、浙江省、河北省、山東省和湖北省④,其中東部地區占88.89%。2016年9月5日之后頒布政務數據共享類“立法”文件共26家,分布于陜西省、安徽省、廣東省、貴州省、江蘇省、江西省、遼寧省、河北省、湖北省、湖南省、河南省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區、西藏自治區和寧夏回族自治區⑤,其中以中西部地區為主。第二,在中國信息技術高速發展的2010—2020年間,各省市的政務數據共享類“立法”文件紛紛登臺。在36個研究對象中,政務數據共享“立法”在2018年達到峰值,同時期不同省市共出臺9個政務數據共享“立法”文本⑥。

2.主題設計。36個政務數據共享“立法”文本,存在單純規范共享行為,以及糅合規范共享與開放等兩種模式。換言之,從已經頒行的政務數據共享“立法”文本來看,其主題并非單一關于政務數據共享活動,存在同時對政務數據開放活動進行調整的情形⑦。拉薩市、西安市雖然在“立法”文件的命名中僅提及政務數據共享,但在文本具體內容設計上均單設章節以調整政務數據開放行為。此外,另有8個省市在規范政務數據共享活動的同時,也對政務數據開放進行調整,但其在“立法”文件的名稱中對政務數據的開放和共享均有體現⑧。此外,剩余的26個省市則在“立法”內容上僅對政務數據共享活動作出規制,與其“立法”名稱保持一致⑨。

3.框架結構。研究文本的制度框架總體上圍繞總則、共享平臺、數據目錄、數據采集、數據共享與使用、安全管理、監督保障、法律責任和附則等九個方面進行設計。在36個研究對象中,19個地區的政務數據共享“立法”均涉及了平臺建設、目錄編制、數據采集、共享應用、安全管理、監督保障和法律責任等政務數據管理全過程。此外,雖然各政務數據共享“立法”文本中對各個過程有不同程度的涉及,但其在框架安排上并未統一。就相同的調整模塊而言,或單獨設置章節,或與其他問題做合并處理。如《遼寧省政務數據資源共享管理辦法》和《沈陽市政務數據資源共享開放條例》,雖然對“安全管理”和“監督保障”均作出了規定,但前者以單設章節的形式分別在“立法”文本中呈現兩塊內容,而后者以合并處理的方式,將“安全管理”和“監督保障”置于同一章節。

在章節設定上,除《遼寧省政務數據資源共享管理辦法》《河北省政務信息資源共享管理規定》未對“立法”文本進行章節劃分外,其余34個省市的政務數據共享“立法”均以分章形式呈現,文本章節數量在5~11章之間浮動。其中38.24%的文本為7章,6章占26.47%,8章和9章分別對應11.76%和8.82%,設置5章、10章和11章的分別占8.82%、2.94%和2.94%。在條文數量上⑩根據36個“立法”文件的條文數給定“21~30條”“31~40條”“41~50條”“51~60條”四個區間。區間“21~30條”的省市“立法”最多,共17個;其次為區間“31~40條”的12個;“41~50條”“51~60條”兩個區間分別有6個、1個省市“立法”與之對應。

4.效力位階。政務數據共享“立法”文件效力位階不盡相同,分見于地方性法規、政府規章、規范性文件三種形式。36個研究對象中,貴陽市(11)、沈陽市以地方性法規形式,出臺政務數據共享條例;廣州市、貴陽市(12)、遼寧省、河北省(13)和寧夏回族自治區等5地以政府規章的形式頒布當地的政務數據共享“立法”文件;除此6地的7個“立法”文件外,其余包括《政務信息資源共享管理暫行辦法》在內的29個“立法”文本均以規范性文件的形式發布。

值得一提的是,從各省市對共享對象和共享主體的稱呼來看,共享對象主要存在“數據”“信息”兩種情況;共享主體主要涉及“政府”“政務”“城市”三種差異。其中,“立法”文本中以“政務信息”為指稱的地區最多,共19個;以“政務數據”為指稱的地區有13個;貴州省的3個文件以“政府數據”命名,銀川市則以“城市數據”為名稱。

此外,各省市政務數據共享工作的統籌管理部門在設置上也存在差異。國務院發布的《政務信息資源共享管理暫行辦法》和湖北省、西安市、合肥市、拉薩市、銀川市、石家莊市等6個省市的8個政務數據共享文本中設立專門的機構以統管政務數據共享等相關工作。此外,廣東省、貴陽市、黔南州、寧夏回族自治區、武漢市等5個省市的6個“立法”對相關工作的統籌管理部門做模糊處理,以“政務數據主管部門”為統稱。其余22個“立法”均依托原有機構對政務數據共享活動進行管理。

(二)內容安排

以歸納和概括各省市政務數據共享活動的價值走向為出發點,筆者圍繞數據共享活動的三大關鍵問題,即數據權益、數據質量和數據安全等對36個省市政務數據共享文件作出分析和總結。

1.權益維度。第一,政務數據的權屬問題。在36個研究對象中,西安市、石家莊市、拉薩市、貴陽市(14)、黔南州、廣東省等6個省市在其政務數據共享“立法”文本中對政務數據的權屬問題作出回應,從所有權、采集權、管理權、使用權和收益權等五個方面規定了政務數據的權項權屬。其中,西安市、石家莊市對政務數據所關涉的上述五種權項均作出了規定,指明政務數據的所有權歸于國家,屬于國有資產管理范疇;政務部門享有采集政務數據的權利;管理權由市政府授權大數據管理機構行使;除使用權和收益權由政務部門享有外,“立法”規定經過大數據管理機構的授權,有關單位和企業也可以擁有政務數據的使用權和再利用收益權。拉薩市和廣東省則僅在“立法”文本中指明了政務數據的所有權歸屬問題,但與拉薩市規定政務數據所有權歸國家不同,廣東省規定政務數據的所有權由政府享有。貴陽市和黔南州在“立法”文本中避開了政務數據的所有權歸屬問題,僅規定行政機關對其依法采集的數據享有管理權和使用權。第二,行政相對人的權益保護。36個政務數據共享“立法”文本中,僅有《拉薩市政務數據資源共享管理暫行辦法》提到行政相對人權益保護問題,要求在充分尊重行政相對人意愿基礎上,方可使用其敏感數據。

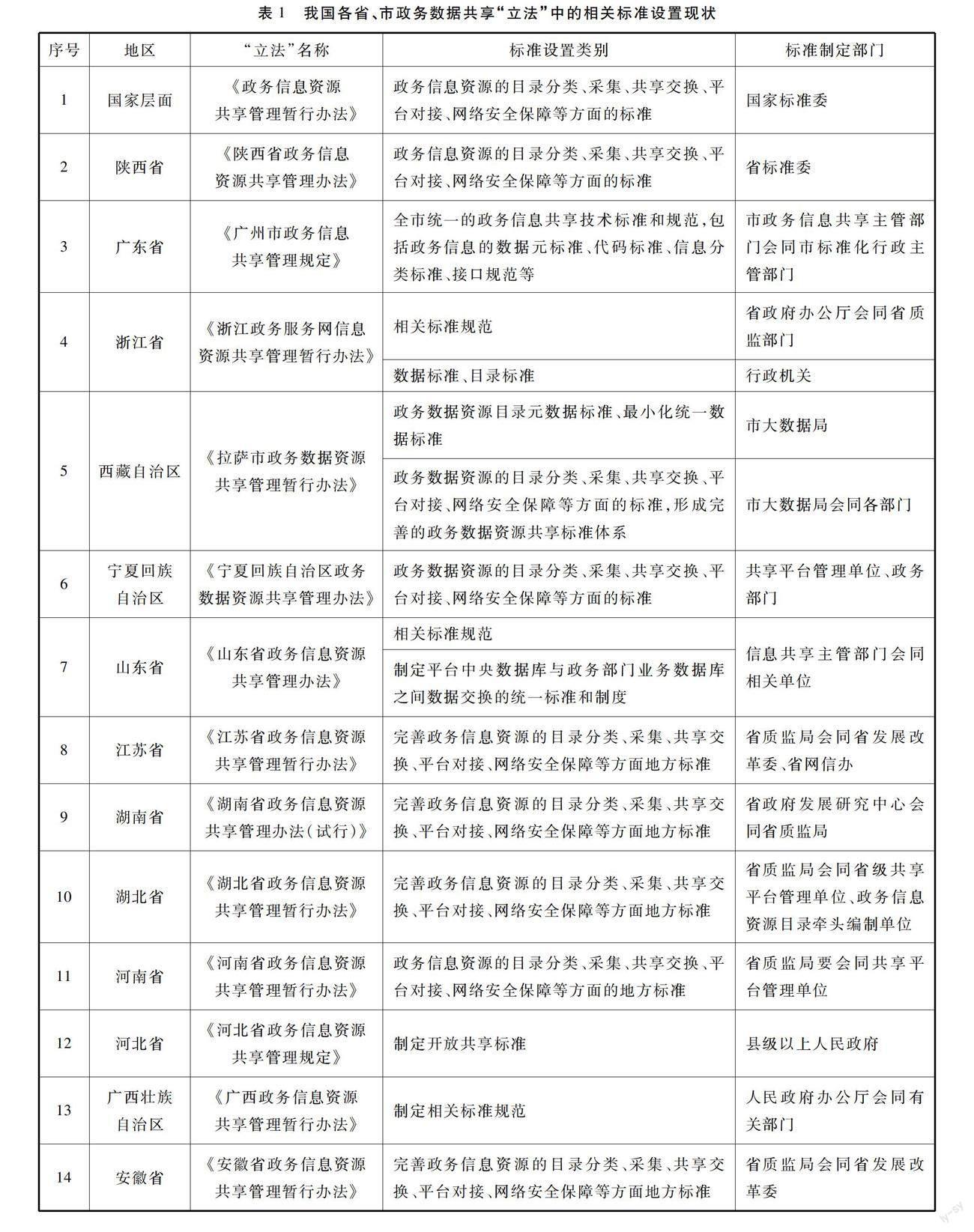

2.質量維度。第一,標準設置。36個研究對象中,包括《政務信息資源共享管理暫行辦法》在內的14個不同地區的政務數據共享“立法”文件關涉標準制定問題,但其在標準設置類別、標準制定部門等方面存在差異(具體見表1)。第二,“立法”文件中的激勵機制。在36個研究對象中,《河北省政務信息資源共享管理規定》《福建省政務信息網信息共享管理辦法(試行)》以及貴州省的兩個政務數據共享“立法”文本對激勵機制作出了規定,以鼓勵政務部門積極促進政務數據共享工作的開展與行進。《貴陽市政府數據共享開放條例》中規定鼓勵行政機關先試先行,在政務數據共享活動中探索創新,并設置了表彰和獎勵制度。《黔南州政府數據共享開放管理辦法(試行)》同樣作出對在政務數據共享工作中有突出貢獻的單位和個人給予表彰或獎勵的規定。第三,對共享工作進行評估的制度設計。除國務院發布的《政務信息資源共享管理暫行辦法》中明確規定了對政務數據共享工作進行評估、編制共享工作評價辦法外,陜西省、西安市、上海市、廣州市、黔南州、貴陽市(15)、杭州市、浙江省、南昌市、拉薩市、遼寧省、沈陽市、銀川市、江蘇省、湖南省、湖北省、安徽省、內蒙古自治區等19個省市也在“立法”文本中不同程度地作出對政務數據共享工作評估的規定。14個“立法”文件中絕大多數同時要求將評估報告向社會公開,并公布改進意見。

3.安全維度。第一,罰則設計。在36個“立法”文件中,《浙江政務服務網信息資源共享管理暫行辦法》和《杭州市政務數據資源共享管理暫行辦法》未體現對政務數據共享過程中可能出現的違規、違法等行為的處理及法律責任承擔等的制度規定,除其之外包括國務院發布的《政務信息資源共享管理暫行辦法》在內的34個政務數據共享“立法”文件均對相關不合規不合法行為的法律責任承擔問題作出回應。依據此34個“立法”文件法律責任所處章節的不同設計,本文將“罰則設計”模塊具體為“單設法律責任章節”“未設法律責任章節”兩類進行區分。同時,根據承擔的法律責任性質不同,結合“立法”文件整體安排,又分為“行政責任”“其他法律責任”兩類。西安市、廣州市、貴陽市、黔南州和沈陽市等地的政務數據共享“立法”文件中單獨設置法律責任一章,占設計罰則“立法”文本的17.71%。在所承擔的法律責任性質方面,34個“立法”文本主要存在“行政責任”和“行政責任之外的其他法律責任”兩種,其中,對兩類責任均有規定的“立法”文本共14個,占設計罰則“立法”文本的41.18%;僅規定行政責任的“立法”文本共19個,占設計罰則“立法”文本的55.88%。此外,《貴陽市政府數據共享開放實施辦法(2019年修改)》僅提及行政責任之外的法律責任承擔問題,并未對行政責任作出規定,占設計罰則“立法”文本的2.94%。第二,對政務數據共享進行風險評估的制度設計。36個“立法”文件中,國務院、陜西省、浙江省、遼寧省等發布的共計6個文本設置了政務數據共享風險評估機制,提到推進對政務數據共享的風險評估和安全審查,占本文所研究的政務數據共享“立法”文件總數的16.67%。其設計目的在于及時發現政務數據共享過程中的問題與風險,并作出相應的補救和改進措施,在數據共享中形成良性循環,為社會發展謀取最大利益。

二、政務數據共享立法中的焦點問題

從各省市“立法”文件中對政務數據共享的定義來看,政務數據共享活動廣義上可概括為兩類:一類即政務部門在履行其職責時需要用到其他政務部門的數據;另一類即政務部門將其履行職責過程中制作或者獲取的數據提供給其他政務部門使用。概言之,“拿”與“給”共同構成了對政務數據的共享行為。進一步而言,推動政務數據在政務部門間暢通共用是“數字中國”“數字政府”建設的重要舉措,政務數據共享立法更是從制度層面為政務部門間的數據共用提供法律保障。但從上文對已有“立法”文本的分析,同時結合現有理論研究和政務數據共享實踐不難發現,政務數據共享中普遍存在政務數據權屬不清、政務部門協同不力等問題,其中任何一類問題的存在都會在一定程度上干擾政務數據共享活動的有效開展,引發相關部門對數據安全的擔憂,從而埋下政務數據共享活動的隱患。

(一)政務數據的權屬界定

明確政務數據歸屬是實現政務數據高效共享的前提,但就政務數據的權屬而言,立法領域和理論界目前均尚未形成統一觀點。一方面,政務數據權屬問題在不同地域的“立法”文件中反應不同。上文提到的36個“立法”文本中,6個文本對政務數據的權屬、權項問題作出回應,具體可分為兩類:一類明確規定政務數據的所有權歸國家;另一類則認為政務數據所有權歸轄區內政府所有。值得一提的是,2020年8月發布的《深圳經濟特區數據條例(征求意見稿)》對政務數據的權屬問題也作出回應,并引起廣泛討論。其在規定政務數據歸國家所有的同時,確定政務數據新型國有資產的屬性,并在條例中指明深圳市政府代為行使區域內公共數據的數據權。此外,理論界對政務數據的權利歸屬莫衷一是,以歸國家所有、地方政府所有、個人所有三種觀點最為常見。程嘯、張鵬、蔣余浩等學者認為政務數據的所有權應歸國家[4-6],由全民享有;李海敏同意政務數據具有國有財產的特性,應劃入國有資產范疇的觀點,但出于便利地方政府開展數據共享工作和提高其積極性的考量,認為將地方政務數據的所有權歸政府更加適宜[7];王勇旗則從數據的人格特點出發,指出為保護個人數據安全和隱私,同時出于私法自治的考慮,根據數據的不同特性,應分別設計所有權歸屬情形。涉及個人數據的即使其后歸于政務數據范疇,所有權也應歸原個人所有,而不涉及個人數據又具有社會利益的部分歸管理者所有[8]。

由于在數據采集、匯集和應用各個階段關涉多方主體多個步驟,如果在數據權屬不清狀態下對數據的利用顯然不利于數據生態環境的健康有序發展[5]。海量數據是伴隨著信息技術的發展而產生和壯大的,大數據時代更是在不斷變換更新的技術革命中到來的,數據所特有的時代特征使其尚缺乏頂層設計的規制不足為奇,更不用說法律本身的滯后性也決定了其無法立即完備地對數據問題作出回應。缺乏法律規范是政務數據權屬界定困難的原因之一,但除此之外,政務數據的公益性價值與數據中所涉及的個人隱私與安全間的沖突[9],也是政務數據確權所面臨的難題。政務數據是政務部門在履行職責過程中所產生和獲取的一系列具有信息價值的資源,其中不乏行政相對人的個人信息,不可避免會涉及到行政相對人的個人敏感信息。若將政務數據簡單地歸于國家或者說公權力所有,是否存在違背個人意愿的嫌疑?是否存在侵擾個人隱私的隱患?在政務數據確權中應綜合考量意思自治與公益實現間的關系問題。相反,若充分尊重行政相對人的意愿表達,如王勇旗所提,將政務數據中涉及個人權益的部分歸于個人所有,公權力不享有其所有權。此種情況下,在追求社會利益時,公權力對政務數據的使用勢必會受到限制,但使用的程度與限制的邊界如何界定,由誰界定又是一大難題[10]。造成政務數據權屬界定困難的因素是多方面的,在明確政務數據權屬時應綜合考察各方面影響因素,以有效化解政務數據權屬不明的困境。

政務數據確權的過程即是多個利益主體間權利博弈的過程,政務數據的應用是其發揮經濟價值與社會價值的過程。一般認為共享行為系政務數據在政務部門內部間的流轉與應用,相對政務數據開放,政務數據共享涉及的權益相對簡單。但對政務數據的權屬界定不僅應考慮政務數據的共享活動,更應兼顧政務數據的開放,保持權屬一致。筆者認為,首先,政務數據中關涉個人信息和隱私的部分,或可參照歐盟《一般數據保護條例》(GDPR)中的規定,其權利處置應歸屬個人,以保證行政相對人對其個人信息和隱私的支配與保護,同時一定程度上可避免數據歸國家或全民所有后引發公地悲劇。但出于社會發展和公共利益的需要,考慮在數據應用中引入合理使用和法定許可制度,設定在對數據進行脫密處理后無需授權即可使用個人信息的情形,最大程度消除因個人對其信息的控制而阻礙社會公益發展的不利因素,有效規避反公地悲劇的發生。同時,考慮到數據在其生命全周期中脫離數據主體經過流轉應用不斷增值的現實情況,在政務數據之上設置采集權、管理權、使用權和收益權,以肯定公權力在數據應用中所創造的再生價值。其次,政務部門在行使職責過程中產生的不涉及行政相對人信息及隱私的數據,其所有權歸國家所有,由轄區政府代為行使。此舉在便利政務部門職能行使的同時,還可提高工作效率,有效實現“數據多跑路,群眾少跑腿”的價值追求。

(二)政務部門間的業務協同

實現政務部門間數據的流通與共享,關鍵在于各部門相互間的業務配合與協作辦公。縱觀我國各政務部門,多根據職能分工形成相對獨立的辦公習慣,越來越朝著更加專業化的方向發展[1]。隨著條塊分割式辦公模式的出現,政務部門內部逐漸形成一套高度適用的“標準”,又反向推動政務部門內部的“絕對統一”與對外的“高度獨立”,從而弱化了其對其他部門協同辦公的需求,成為部門間“業務隔離”局面出現的原因之一。除此之外,數據應用是信息化發展的特有產物,但與信息時代開放、包容等氛圍不同,部分政務部門仍停留在傳統的業務辦理觀念中,秉持求穩與不出錯的謹慎態度,同時在問責機制的監督下,出于對數據共享中的安全、質量等問題的顧慮,甚至抱著不共享就不會出現問題的消極態度拒絕參與到政務數據共享的時代要求中,進一步加劇了部門間的“業務隔離”,一定程度上造成“數據煙囪”“數據孤島”等不合理現象屢禁不止。另一方面,數據基數大、更新快、價值分散等特點決定了其只有在高密度匯聚之下才可能發揮資源性價值。申言之,占據數據總量一半以上的政務數據[11]要發揮其應用價值,關鍵在于實現其在政務部門間的流通共享。此外,正如鎖利銘所述“數據之所以需要共享,其根本原因在于行政系統的碎片化導致的部門信息不對稱,進而帶來數據獲取、掌握和分析能力的分散,不能有效實現數據驅動的價值,也不利于行政效率的提升”[12]。

對于政務部門間數據應用過程中業務不協同現狀的原因與解決路徑,理論界較多學者對其進行了深入研究和討論,已較為成熟。領域內學者分別從服務理念、權責不清、技術限制等方面指出政務部門共享協同難的原因,建議從頂層設計、政策激勵等方面鼓勵和促進政務部門協同應用其在履行職責過程中產生和獲取的數據[1,13-15]。從現有的理論研究成果來看,有效解決“業務割據”問題,促進政務部門間的業務協同,除了從理念、技術等層面進行改善,更需要頂層設計的支持與推動。筆者看來,各省市應適時抓住政務數據共享“立法”的契機,一方面,在立法文本中引入對共享活動的激勵機制,可以借鑒貴陽市做法,對在政務數據共享中有突出貢獻的單位和個人進行表彰或者獎勵,以調動各部門各單位的共享積極性、培養其共享意愿,從而從立法高度給予共享動力,調動各部門共享數據的熱情,逐步消除部門壁壘;另一方面,在“立法”文件中構建完備的權責體系,明確政務部門參與數據共享的義務及消極共享的責任,以促使政務部門履行職能的觀念從傳統的權利本位向責任本位轉變,從而從法律層面為其設定數據共享的職能責任,監督其與其他部門協同高效參與數據共享活動。

(三)政務數據共享的安全保障

政務數據的共享流通是大數據時代推動政府治理體系和治理能力現代化的關鍵環節,實現政務數據在政務部門間的“聚”“通”“用”,在提高行政效率的同時,還可以最大程度地便民利企,方便社會公眾。但在有效推進政務數據共享的同時,也應時刻關注政務數據共享過程中的安全問題,提防共享活動中可能出現的影響數據安全和共享安全的情形。拋開數據自身價值,其社會效用更多體現在使用價值之中,時間地點的更換、使用方式、使用內容的改變都可以使數據的使用價值發生變化。換言之,政務數據的價值并非一成不變,政務部門使用時間、使用方式的改變既可能使本無價值的數據變為珍寶,也可能使之前發揮巨大效用的數據成為一堆毫無用處的數字符號。保證數據的真實、準確是數據應用的前提,但與數據來源的廣泛性與數據追溯的繁瑣性相伴而來的是參差不齊的數據質量,如何在海量數據中抓取真實可靠的數據、保障數據應用安全是數據共享必須面對的重要問題。此外,網絡的宜進入等特點使得數據泄漏、丟失、被篡改等事件時有發生,如何兼顧政務數據安全防范與數據生態環境轉變速率之間的關系也是政務數據共享中不應忽視的焦點[16]。另外,在數據使用過程中,若政務部門未按照事先約定方式合理使用數據,對數據的不合理使用致使出現侵害行政相對人或者其他主體權利等情形也是維護數據安全需要考慮的問題,在此基礎上引發的對數據使用邊界的思考,構成數據安全的重要一環。可見,對數據安全的追求與維護,一方面,應綜合事前預防、事中管理和事后治理,顧及到數據生命的全周期。另一方面,數據共享的開放式狀態與數據保護的閉合要求間的矛盾是數據共享無法繞過的問題。實現數據紅利與數據安全之間的平衡,避免出現公地悲劇的同時也要有效預防反公地悲劇的出現,這也是保障政務數據共享安全的時代需求。

具體來說,有效保障政務數據共享的安全不僅需要引起政務部門對數據共享的足夠重視,轉變其履行職能的傳統理念和方式,更應通過一定的制度安排,使得政務部門在數據共享中實現對數據安全的主動保護、積極保護、嚴格保護等。就數據安全而言,應在立法文本中明確數據標準,按照國家標準或行業標準統一數據格式,解決數據流通不暢的現狀。另外,還應通過監督管理和法律責任提高政務部門對數據安全的重視程度,從罰則上督促其在數據共享中積極履行相關職能。為實現共享安全,需要設立專門的機構和人員管理數據共享全過程,保證管理部門的專業性。同時,考慮到數據共享目標和價值的實現與參與人員具有較高關聯性[17],故建議在專業性的基礎上進一步優化政務數據共享參與人員的結構,以提高數據共享效率。此外,還應引入評估機制定期對數據內容和共享活動進行風險評估,強化政務部門的責任意識,以有序實現和維護政務數據共享全過程的安全。

政務數據立法過程中除了上述提到的權屬界定、部門協同、安全保障等難題外,還有諸如數據采集、平臺建設、資金支持等諸多問題需要考量,數據共享“立法”宜貫穿數據應用的全過程,以更好發揮規范數據共享活動的法治作用。

三、政務數據共享的立法進路

政務數據共享立法是對大數據時代的回應,更是進行數字化治理的必然要求。其既能夠指引政務部門實現對數據的高效應用、督促相關部門轉變服務方式、提高行政效率,又可在一定程度上緩解因法律滯后帶來的頂層設計缺位、政務部門無法可依不敢共享不愿共享的尷尬局面。但如何有效利用政務數據共享“立法”實現既定目的和發揮其應有的社會價值是政務數據共享“立法”過程中必須考慮的問題。通過上文分析,結合已有相關法律文本的“立法”經驗,筆者從體系架構和內容安排兩個層面概括政務數據共享“立法”的建構路徑,以期為之后的政務數據共享“立法”活動提供有用參考。

(一)構建全面、專業、體系化的政務數據共享“立法”框架

就立法文本而言,一套合理的框架結構不可或缺。申言之,如果立法內容關涉具體問題的調治和相關舉措的實施,那么立法文本的框架結構則是保證立法實踐有效進行的關鍵要素。一方面,立法框架直接關系相關問題的解決效率及成效,在對象約束和舉措提出方面起著地基搭建的重要作用;另一方面,合理的框架結構是立法文本規范化、完備性的試金石,只有建立完善的立法框架,才能夠在某種程度上較為全面地顧及希圖調治領域的各種問題。但完善的立法框架并不意味“一籮筐”式不加思索的囊括所有問題,其一定是全面性、專業性及體系性的體現。就政務數據共享“立法”而言,高效有力的共享活動的開展前提在于“立法”框架的完善,即需設立全面、專業、體系化的政務數據共享“立法”框架。

首先,立法框架應涉及平臺建設、目錄編制、數據采集、共享應用、安全管理、監督保障和法律責任等全過程。具體而言,包括政務數據在內的數據共享活動不僅在于數據應用等核心環節,數據共享的發生場所、可共享數據的統計收集、以及共享過程中的安全問題等均是數據共享能夠順利開展和有效進行的關鍵。為此,政務數據共享“立法”應從場所搭建、可共享數據匯編、數據獲取、共享活動開展、數據安全、共享活動監督和對未能合理合法進行數據共享的部門及個人的責任設置等全過程出發,設立一套囊括數據共享各個環節的全方面框架。申言之,即政務數據共享“立法”宜分別從技術支撐、數據獲取和數據應用等方面對數據共享活動作出引導和規制,明晰數據共享中的技術等實際操作問題。在數據安全和共享行為的安全性方面,通過安全管理和監督保障規則的設置,囊括數據共享事前、事中、事后全過程,以保證數據共享活動的安全高效。同時明確法律責任,強調違反數據共享規范的法律后果,以發揮一定的震懾作用。另外,隨著數字時代的到來和信息技術的迅猛發展,包括數據共享在內的各類信息活動對專業性人才的需求不斷增長。在數據共享活動管理方面設立數據應用管理的專門機構和配備專門人員,并于立法中體現。在便于數據應用活動開展的同時,也可培養數據應用專業人員以提高數據應用隊伍的專業性,還可將權責落實到具體部門具體人員,從而使高效監督數據應用工作成為可能。

其次,政務數據開放與政務數據共享雖同屬數據應用活動,但其本質存在差異,政務數據共享“立法”宜聚焦于數據共享活動本身。如前文所述,政務數據開放是政務部門與社會公眾之間的活動往來,即將可以向社會公開的政務數據面向社會公眾予以公開,以便利社會公眾相關活動的開展和進行。而政務數據共享僅是在不同政務部門之間展開的數據應用活動,其旨在便利不同部門間工作的開展,在減輕相對人提供相關信息的宿累的同時,也可打通不同部門間的壁壘阻隔,實現行政效率的再一次提高。現在我們正處于數據價值釋放的初始階段,有關數據應用活動的開展仍未成熟,尚在摸著石頭過河。如何最大程度發揮數據要素在市場中的核心價值和關鍵競爭力,仍需不斷摸索。而相較于政務數據開放,一方面,政務數據共享所涉及的參與主體及來往關系較為明晰,具有更強的可操作性。此外,政務數據共享絕大多數情況下在政務部門內部開展,在國家公權力的約束下能夠較為順利地進行;另一方面,雖然政務數據開放和共享的客體均為政務數據,但其因“開放”和“共享”的行為性質不同而存在本質差異,即因其相對主體的不同決定了其活動內容和性質等方面的不同,進而所涉及的數據應用環節及規制手段也不盡相同。故筆者認為,不宜將政務數據共享和開放放置于同一“立法”文本中進行規制,政務數據共享“立法”宜選擇“共享”單一主題,避免同時調整開放共享活動。

最后,“立法”文本中表述“政務數據”較“政府”與“信息”間的組合更為適宜。通過對36個“立法”文本的梳理和分析可知,各省市在已經出臺的關于政務數據共享“立法”文本中,對共享對象和共享主體的稱呼存在一定差異。共享對象存在“數據”“信息”兩種稱呼;共享主體主要涉及“政府”“政務”“城市”三種類別。其中,“立法”文本中以“政務信息”為指稱的地區最多,共19個;以“政務數據”為指稱的地區有13個。在筆者看來,一方面,就“信息”和“數據”而言,兩者并非完全等同的關系。具體而言,信息指向社會生活中能夠為人類客觀感知的一切內容,其中較少融入人類的干預痕跡。而數據與此不同,雖與信息一樣同屬于人類可感知的社會內容范疇,但數據是經過人類行為的二次整理而蘊含強烈人類“過問”痕跡的信息。換言之,數據包含于信息,其外延較信息而言相對較小。另外,“信息”多指對元數據進行處理與篩選后有選擇地保留的具有一定主觀色彩的實用性數據。但數據共享更強調對元數據或對元數據作出技術處理(如非結構性數據向結構性數據轉化)后的應用。故筆者認為,在政務數據共享“立法”中以“數據”一詞作為調整客體的稱謂要比“信息”一詞更為適宜。另一方面,“政府”“政務”和“城市”三類稱呼中,筆者以為“政務”更為合適。原因在于,“政府”一詞有將數據來源僅僅限于政府部門,而把法律法規授權具有管理公共事務職能的事業單位和社會組織排除在外的嫌疑,不符合我國具有公共服務職能部門安排的現狀。換言之,“政務”一詞相較于“政府”一詞,其所能概括的享有公共事務職能的部門及可囊括的有關數據更為廣泛和全面,在一定程度上更為適應信息時代對數據廣泛共享的要求。而“城市”一詞若應用于非自治區、直轄市的常規省市則略顯無力,在地域范圍適用上易造成語義上的誤會。

(二)以實現數據共享和數據保護的動態平衡為“立法”內容制定的指導方針

數字時代,在包括政務數據共享在內的數據共享活動中,既要充分激發相關主體參與數據共享的積極性,以最大程度釋放數據的市場價值,彰顯數據要素在信息社會的特有內涵,又要兼顧數據安全,做好數據保護相關工作。只有關注數據保護在數據共享中的基礎性地位,才能更好地開展數據共享活動,而數據共享的縱深發展也需要高水平數據保護的保駕護航。正如陳兵所言,數據保護是推進高質量數據共享的前提,而數據共享又反過來激勵著高水平的數據保護,數據共享與數據保護同步同頻,唇齒相依[18]。政務數據共享“立法”的內容設計,應以實現數據共享和數據保護的動態平衡為指導方針,堅持實現并維持數據共享與數據保護間的平衡、規范數據使用以保證數據安全。通過對各省市已經出臺的36個政務數據共享“立法”內容的分析和研探,筆者認為,在政務數據共享“立法”內容設置上應堅持數據共享與保護并行的原則,以發揮公權力在數據應用活動中的監督和管理職責,同時采取激勵措施鼓勵各相關部門積極主動參與數據應用活動,具體而言,圍繞政務數據共享“立法”中的三大實質性問題,即數據權屬、相關部門業務協同及數據安全等展開,實現數據共享和數據保護動態平衡是其根本性指導原則。

首先,就政務數據歸屬而言,因其中數據來源并不單一,因此在權利歸屬的討論上也應避免陷入一元論困境之中。申言之,在政務數據共享活動的具體實踐中,不僅涉及公權力主體的職能和職責,同時也會觸及私主體的私權利享有和利益回饋問題。如前文所述,能夠為政務部門加以利用的數據部分來自于相對人信息的提供,其中不可避免存在私主體的相關權益。而私主體相關信息經過政務部門的二次利用得以在原始價值之上衍生再生價值,故而在政務數據權利歸屬問題上我們應以類型化思維為指導,對不同場景不同情景下的政務數據歸屬予以區分,在適應信息社會發展需求的前提下,最大程度化解政務數據歸屬中私主體與公權力之間的阻隔。在筆者看來,相關“立法”文本中宜對數據權益作出規定,以回應政務部門及社會公眾的疑慮。但囿于政務數據所有權歸屬尚具爭議,可暫遵循責任規則在立法文本中賦予相關政務部門采集權、管理權與使用權,助力政務數據共享活動的高效進行。其次,在政務部門業務協同問題上,既要鼓勵數據共享,又應強調數據保護。一方面,通過采取激勵措施鼓勵相關部門積極主動參與數據共享活動,以激勵機制激發政務部門加入數據共享的熱情,增加其開展數據共享的意愿。換言之,從數據共享活動性質來看,其本身是在相關部門共同參與的前提下開展和進行的,隨著政務部門數據共享積極性的提高,能夠在一定程度上帶動業務聯動的相關部門共同參與到數據共享活動中來,從而進一步擴大數據共享的范圍,最終實現各個部門間的互聯互通;另一方面,充分發揮公權力在數據應用活動中的監督和管理職責,設立嚴格可行的權責體系,在授予相關部門行使公共職能的同時,督導其參與到數據共享活動中,以公權力的絕對要求從外部對有關部門施予壓力,將其納入到數據共享的權責體系之中。同時,借鑒《深圳經濟特區數據條例(征求意見稿)》中“法律責任”這一章的規定引入容錯機制(16),規定政務部門按照規定進行政務數據共享活動,在已經履行相應職責的情況下,不承擔或免予承擔因共享的數據質量等問題產生的相應責任,以鼓勵政務部門在法律限度內大膽、積極地開展政務數據共享活動。最后,政務數據高效共享的前提是建立一套有效可行的數據安全保障機制。在對已有的36個省市出臺的政務數據共享有關“立法”內容分析的基礎上,筆者認為,政務數據共享安全的保障機制可以分別從以下幾個方面予以保障:其一,鑒于數據形式的多樣復雜及數據共享活動的統一性等要求,在立法中應明確兩類標準:一是可供共享的數據標準,原因在于只有各部門提供的可供共享的數據基于同一標準收集和呈現,才能夠滿足數據在各部門間無阻礙流動和利用的要求;二是共享數據的標準,此類標準旨在規范共享活動,以明確符合數據共享的情形,利于政務部門開展數據共享活動。其二,在數據保護及數據共享過程中的安全維護問題上可以考慮引入評估機制,對政務部門數據共享活動實踐進行評估,既可以培養其共享意愿、提高其共享能力,促使其關注和重視數據安全問題,也能夠在一定程度上對其參與共享活動起到一定的推動作用。

四、結語

政務數據共享立法既可指引政務部門對數據的高效應用、轉變其服務方式、提高行政效率,又可在一定程度上緩解因數據共享領域頂層設計缺位而造成的政務部門無法可依、不敢共享、不愿共享的尷尬局面。國內已有的政務數據共享“立法”文本中的制度安排及創新,對政務數據權屬界定、部門協同、安全保障等焦點問題的解決提供了一定的指引,為今后將要進行政務數據共享“立法”的省市提供了高價值藍本。進一步而言,信息技術時代,我們在看到紛繁復雜的數據在應用中所產生的各種問題的同時,更應看到其背后所暗含的時代力量,在立法活動中既要遵循維護社會安全的要義,也要契合時代特征抓住歷史機遇推進社會發展,于法律文本之中實現數據紅利與數據安全之間的平衡。

[責任編輯:張思軍]

注釋:

① 根據各地區出臺的立法文本,對“政務數據”的稱呼因地區不同而存在差異,本文除對此問題的詳述部分外,其余均統稱“政務數據”。

② 如2016年3月,政府工作報告中提到:“大力推進‘互聯網+政務服務,實現部門間數據共享,讓居民和企業少跑腿、好辦事、不添堵”;《推進“互聯網+政務服務”開展信息惠民試點實施方案》中提到:“加強政務信息資源跨部門、跨層級胡同和協同共享,發揮信息共享支撐多部門協同服務的作用”;2016年5月,全國推進簡政放權放管結合優化服務改革電視電話會議中提到:“打通數據壁壘,拆除‘隔離墻,實現各部門、各層級數據信息互聯互通、充分共享,最大程度地便民利民”;2016年9月國務院常務會議上提到:“變‘群眾跑腿為‘信息跑路”;《關于加快推進“互聯網+政務服務”工作的指導意見》中提到:“推動服務事項跨地區遠程辦理、跨層級聯動辦理、跨部門協同辦理。推進政務信息共享”;2017年3月,政府工作報告中提到:“加快國務院部門和地方政府信息系統互聯互通”;2016年9月,國務院辦公廳印發《政務信息資源共享管理暫行辦法》,意在從制度層面推進政務數據共享。

③ 因本文主要研究和分析政務數據共享立法中的問題,故將研究對象限縮在“政務數據共享立法”領域,或有“政務數據資源管理”等立法文件中涉及政務數據共享問題,但因不是專門的政務數據共享類立法,所以未在研究之列。

④ 具體即《上海市政務數據資源共享管理辦法》《福建省政務信息網信息共享管理辦法(試行)》《福建省政務信息共享管理辦法》《廈門市政務信息資源共享管理暫行辦法》《杭州市政務數據資源共享管理暫行辦法》《浙江政務服務網信息資源共享管理暫行辦法》《河北省政務信息資源共享管理規定》《武漢市政務數據資源共享管理暫行辦法》《山東省政務信息資源共享管理辦法》。

⑤ 具體即《西安市政務數據資源共享管理辦法》《陜西省政務信息資源共享管理辦法》《安徽省政務信息資源共享管理暫行辦法》《巢湖市政務數據資源共享開放管理暫行辦法》《合肥市政務數據資源共享開放管理辦法》《廣東省政務數據資源共享管理辦法(試行)》《廣州市政務信息共享管理規定》《貴陽市政府數據共享開放實施辦法(2019修改)》《貴陽市政府數據共享開放條例》《黔南州政府數據共享開放管理辦法(試行)》《江蘇省政務信息資源共享管理暫行辦法》《吉安市政務數據共享管理暫行辦法》《南昌市政務信息資源共享開放管理辦法》《拉薩市政務數據資源共享管理暫行辦法》《遼寧省政務信息資源共共享管理暫行辦法》《遼寧省政務數據資源共享管理辦法》《沈陽市政務數據資源共享開放條例》《內蒙古自治區政務信息資源共享管理暫行辦法》《寧夏回族自治區政務數據資源共享管理辦法》《銀川市城市數據共享開放管理辦法》《石家莊市政務數據資源共享管理規定》《湖北省政務信息資源共享管理暫行辦法》《湖北省政務信息資源共享管理辦法》《湖南省政務信息資源共享管理辦法(試行)》《廣西政務信息資源共享管理暫行辦法》《河南省政務信息資源共享管理暫行辦法》。

⑥ 具體即《西安市政務數據資源共享管理辦法》《巢湖市政務數據資源共享開放管理暫行辦法》《廣東省政務數據資源共享管理辦法(試行)》《吉安市政務數據共享管理暫行辦法》《內蒙古自治區政務信息資源共享管理暫行辦法》《寧夏回族自治區政務數據資源共享管理辦法》《銀川市城市數據共享開放管理辦法》《湖北省政務信息資源共享管理辦法》《河南省政務信息資源共享管理暫行辦法》。

⑦ 從理論與立法實務來看,政務數據共享專指政務數據在政務部門內部的流動與共通性使用,而政務數據開放則指政務部門向自然人、法人和其他組織提供政務數據的行為。

⑧ 具體見沈陽市、銀川市、合肥市、巢湖市、貴陽市、黔南州和南昌市的政務數據共享立法。

⑨ 具體見國務院、浙江省、廣東省、廣州市、杭州市、廈門市、福建省、上海市、陜西省、武漢市、石家莊市、遼寧省、吉安市和寧夏回族自治區的政務數據共享立法。

⑩ 《黔南州政府數據共享開放管理辦法(試行)》僅對立法內容作出章節劃分,并未標注條文序列,筆者根據條文內容標注為48條。

(11) 《貴陽市政府數據共享開放條例》。

(12) 《貴陽市政府數據共享開放實施辦法(2019年修改)》。

(13) 《河北省政務信息資源共享管理規定》。

(14) 貴陽市《貴陽市政府數據共享開放條例》中對政務數據權屬問題作出回應,其《貴陽市政府數據共享開放實施辦法(2019修改)》未規定政務數據權屬問題。

(15) 《貴陽市政府數據共享開放條例》。

(16) 《深圳經濟特區數據條例(征求意見稿)》第100條。

參考文獻:

[1] 袁剛,溫圣軍,趙晶晶,陳紅.政務數據資源整合共享:需求、困境與關鍵進路[J].電子政務,2020(10):109-116.

[2] 周文泓,朱令俊.我國政府數據治理的發展進程研究與展望:基于國家層面的分析[J].圖書館學研究,2020(16):57-63.

[3] 譚必勇,劉芮.英國政府數據治理體系及其對我國的啟示:走向“善治”[J].信息資源管理學報,2020(5):55-65.

[4] 程嘯.區塊鏈技術視野下的數據權屬問題[J].現代法學,2020(2):121-132.

[5] 張鵬,蔣余浩.政務數據資產化管理的基礎理論研究:資產屬性、數據權屬及定價方法[J].電子政務,2020(9):61-73.

[6] 蔣余浩.開放共享下的政務大數據管理機制創新[J].中國行政管理,2017(8):42-46.

[7] 李海敏.我國政府數據的法律屬性與開放之道[J].行政法學研究,2020(6):144-160.

[8] 王勇旗.公共數據法律內涵及其規范應用路徑[J].數字圖書館論壇,2019(8):31-39.

[9] 張亞楠.政府數據共享:內在要義、法治壁壘及其破解之道[J].理論探索,2019(5):20-26.

[10]王利明.數據共享與個人信息保護[J].現代法學,2019(1):45-57.

[11]李克強.深化簡政放權放管結合優化服務 推進行政體制改革轉職能提效能[N].人民日報,2016-05-23(2).

[12]鎖利銘.府際數據共享的雙重困境:生成邏輯與政策啟示[J].探索,2020(5):126-140.

[13]曲延春.數字政府建設中信息孤島的成因及其治理[J].山東師范大學學報(社會科學版),2020(2):125-132.

[14]王芳,儲君,張琪敏,張亦琛,趙安.跨部門政府數據共享:問題、原因與對策[J].圖書與情報,2017(5):54-62.

[15]左美云,王配配.數據共享視角下跨部門政府數據治理框架構建[J].圖書情報工作,2020(2):116-123.

[16]周林興,林騰虹.基于文件連續體理論的政務數據治理體系優化研究[J].電子政務,2021(4):114-124.

[17]肖炯恩,吳應良,左文明,楊帆妮.基于超效率DEA模型的跨源多維政務數據共享績效評價研究[J].信息資源管理學報,2019(4):112-121.

[18]陳兵.競爭法治下平臺數據共享的法理與實踐——以開放平臺協議及運行為考察對象[J].江海學刊,2020(1):152-161.

The Practice and Approach of Government Data Sharing Legislation

MI Jing

(School of Law,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001 China)

Abstract:The fusion of virtual space and the real world gradually leads the society to a new era filled with massive data.The efficient use of government data is not only a direct support for “more data operation,less errands for the masses”,but also a driving factor for promoting the construction of a digital government and realizing the modernization of governance systems and governance capabilities.The “legislation” text of government data sharing that has been introduced in China provides a high-value blueprint for the provinces and cities that will carry out the “legislation” on government data sharing in the future,but it has deficiencies in the framework construction and content arrangement.The author suggests building a comprehensive and professional systematic “legislative” framework for government data sharing centering on issues such as the definition of government data ownership,departmental coordination and security guarantee and taking it as guidelines for the content of “legislation” to achieve a dynamic balance between data sharing and data protection.

Key words:data ownership;standards;fair use;departmental coordination;data security