連詞“不想”的詞匯化探析

鄧霞 何歡

摘? 要:在現代漢語中,由于句中位置的變化、詞義的逐步融合,“不”和“想”之間的分界逐漸模糊,“想”原有的詞匯意義消失,“不想”合成一個連詞,表達出乎預料、與預期相反的意外情態語義。“不想”的詞匯化經歷了從跨層的偏正式結構短語“不+想”到連詞“不想”的過程。它發生詞匯化的原因主要有三個方面:漢語雙音化的樞紐效應與高頻使用、句法環境的變化、語義變化。

關鍵詞:“不想”;連詞;詞匯化;反預期

可以說,廣義上的詞匯化指的是從非詞的單位變為詞的過程,最常見的是從短語或句法結構演變為詞。董秀芳指出:“典型的詞匯化主要包括兩類:第一類是分離的兩個詞匯成分變為一個詞匯成分,原來的兩個詞都有可能還可以獨立使用;第二類是指原來能產的構詞成分(詞綴)被重新分析為詞根的一部分。”[1](P2)“不”和“想”原本是兩個獨立的、性質不同的語言單位,其中,“想”是一個表示認知義的動詞,其否定形式為“不想”。在現代漢語中,由于否定形式“不想”在句中位置發生了變化,“不”和“想”之間的分界逐漸模糊,詞義逐步融合。因此,對“不想”性質的界定需要進一步的思考和論證。

一、連詞“不想”的界定

關于連詞的界定,各家說法趨近一致。黃伯榮、廖序東對連詞的描述是:“起連接作用,連接詞、短語、分句和句子等,表示并列、選擇、遞進、轉折、條件等關系。”[2](P29)邢福義認為:“連詞是在語法結構中只起到連接作用的詞,不能成為句子成分或句子成分中實質性結構部分。”[3](P222)張斌也認為:“連詞是連接詞、短語、分句、句子的虛詞,它不能單獨充當句法成分,沒有限定和修飾作用,只有連接作用。”[4](P323)邵敬敏指出,連詞的語法作用是把兩個詞、短語、分句或句子連接起來,以顯示兩者之間的邏輯關系[5](P180)。可見,學者們關于連詞的句法位置、語法功能與語法意義的觀點是基本一致的。連詞是位于詞與詞或者句與句之間,起連接作用并表達所連接成分之間的某種邏輯關系的一類虛詞。

在現代漢語中,“不想”往往用來連接分句或句子。在北京大學現代漢語語料庫中,“不想”用于連接小句或者位于句首的例句,共有650余條。這些例句中的“不想”并不充當句子成分,主要起到連接作用,表達的是它所連接的前后小句之間反預期的轉折關系。根據學界關于連詞的界定,這類“不想”已經詞匯化為連詞。

二、“不想”的歷時考察

通過對相關語料的考察,可以發現,“不”在周朝時已經廣泛使用;“想”的用法要相對晚一些,到了戰國時期才開始出現。“不想”的連用更晚,到了北宋時期才有用例。我們通過北京大學古漢語語料庫,對“不”和“想”連續同現的情況進行了檢索,它最早出現于唐代筆記《隋唐嘉話》,只有一例:

(1)今上既誅韋氏,擢用賢俊,改中宗之政,依貞觀故事,有志者莫不想望太平。(唐代劉餗《隋唐嘉話》卷下)

在例(1)中,否定詞“不”和動詞“想望”連用,構成狀中式偏正短語結構。“不”在句子中充當核心謂語“想望”的狀語成分,是對“想望”表達的某種意愿的否定。

除此之外,我們還發現了北宋時期的三個例句:

(2)朕聽朝之暇,頗觀前史,每覽名賢佐時,忠臣徇國,何嘗不想見其人,廢書欽嘆!(北宋王欽若等《冊府元龜》卷五)

(3)責在司牧,所賴分憂,曷嘗不想望賢才,馨香至化?七年于茲矣。(北宋王欽若等《冊府元龜》卷一百五十七)

(4)和前在夏州,頗留遺惠,及有此授,商、洛父老莫不想望德音。(北宋王欽若等《冊府元龜》卷六百八十)

在例(2)中,“不想”是否定副詞“不”和心理動詞“想”連用,作為句子主要核心動詞“見”的修飾語。例(3)和例(4)都是否定詞“不”和動詞“想望”連用,構成狀中式偏正短語結構。“不”仍然是對“想望”所表達的某種意愿或希望進行否定。“不想望”在句子中位于中心謂語的位置,是句子的核心。

“不想”詞匯化為連詞的用法最早見于南宋話本小說中。例如:

(5)不想那大王自得了劉大娘子之后,不上半年,連起了幾主大財,家間也豐富了。(南宋話本《錯斬崔寧》)

(6)當初只說娶個良善女子,不想討了個五量店中過賣來家,終朝四言八句,弄嘴弄舌。(南宋話本《快嘴李翠蓮記》)

例(5)、例(6)中的“不想”,已經不再是否定副詞“不”和心理認知動詞“想”構成的偏正短語。它在句中的位置也發生了很大變化,從中心謂語的位置移到了句首或者復句中第二個小句的開頭,而這正是連詞的典型位置。例句中的“不想”主要起到連接作用,不充當句子成分,而是用來說明前后小句之間的轉折關系,主要表達“沒想到”的意思。

到了元代,作為連詞的“不想”已經廣泛使用。在北京大學古漢語語料庫中,我們檢索到此期“不想”的例句共有380條。其中,作為連詞用法的“不想”共有303條。從數量及比例來看,“不想”作為連詞的用法遠遠超過了它作為短語形式的用法。我們從《全元曲》中隨機抽取了兩個例句,對連詞“不想”的特征進行說明。

(7)俺弟兄三人在徐州失散,三載有余,不想今日在這古城聚會。(元代高文秀《劉玄德獨赴襄陽會》第一折)

(8)我昨日晚間,月下彈琴,不想小姐來聽,隔墻吟詩,我也和了一首。(元代白樸《董秀英花月東墻記》第二折)

以上復句中的“不想”都是用作連詞,表明前后小句之間的轉折關系。與它出現在謂語和狀語位置上時相比,連詞“不想”具有兩個顯著特征:第一,連詞“不想”的施事不再是后一小句的主語,而是變成了說話人。例(7)中,“不想”小句中核心謂語動詞的施事與前一小句的事件主體一致,都是“俺弟兄三人”,“不想”小句的主語省略;例(8)中,“不想”小句的主語是“小姐”,與前一小句的主語不一致,沒有省略。兩個例句中“不想”的施事都不再是后一小句主語,而是變成了說話人。第二,連詞“不想”在句中主要表達反預期的轉折意義。例(7)中,“弟兄三人走散三載有余”,隱含了說話人“很難再遇見”的心理預期,但現實情形是“今日在這古城聚會”,現實情形與心理預期相反。例(8)也可以進行同樣的分析。也就是說,“不想”前的小句描述的情形往往都隱含或者明示了某種預期,“不想”后的小句描述的都是現實世界已經發生、已經存在的事件或情形,前、后小句描述的情形形成對比。“不想”表示說話人沒有想到的情況出現了,這種新情況是與他們的預期相反的,表達了說話人“意料之外”的情態語義。

通過考察語料,可以發現,“不想”詞匯化為連詞后,它作為短語的用法仍然存在并一直延續使用。那么,應如何確定“不想”作為連詞或者短語的身份呢?董秀芳提出了兩條判斷標準:“第一,短語的各個成分之間的句法關系是明顯的、可以分析的;短語的意義可以從其組成成分的意義的組合中得到。第二,如果存在一個與‘不+動/形意義上相對應的‘動/形肯定形式,我們就認為‘不+動/形是短語。”[6]“不想”詞匯化為連詞后,“不”和“想”之間在結構上的層次差別消失,意義上也不再是“不”和“想”的簡單加和,而是整體上用來表達說話人對于事件或命題與預期相反的“意料之外”的觀點或態度。此外,與反預期“意料之外”相反的情況是順預期“意料之中”。因此,連詞“不想”的肯定形式并不是“想”,而是“果然”等順預期表達形式。“不想”的這一特征正符合董秀芳所提出的第二條標準,所以判定它是連詞。連詞“不想”是從它的短語用法衍生出來的,因為“不想”的反預期語義與同形短語的意義“不希望”之間存在著明顯的聯系。

到了明清之時,連詞“不想”的用法就更為普遍了,其中,它作為連詞的用法在明代有580例,在清代有1700例。在“不想”連接的小句中,出現了它與其他轉折副詞、順預期或者反預期表達形式連用的情況。同時,這一時期的語料中還出現了大量由“不想”來引導復句的情況。例如:

(9)孔明只料都督堅守不出,盡命我等四散屯田,以為久計。不想卻被擒獲。(明代羅貫中《三國演義》第一百零三回)

(10)我心里也道此一宗銀兩必有后慮,不想他果然直尋到此。(明代凌濛初《二刻拍案驚奇》卷四)

(11)不想令愛竟將一件女襖拿出來,小生怕冷,不敢推辭,權穿在此衣內。(明代凌濛初《二刻拍案驚奇》卷十一)

(12)不想那阿虎近日傷寒病未痊,受刑不起,也只為奴才背主,天理難容,打不上四十,死于堂前。(明代凌濛初《初刻拍案驚奇》卷十一)

例(9)~例(11)“不想”后的小句中,出現了反預期表達形式“卻”“竟”以及順預期表達形式“果然”等成分,從句法位置來看,它們都在“不想”的轄域內。在這些例句中,“不想”連接的前一小句都含有某種預期,后一小句則表示預期沒有實現,“不想”表達了前后分句之間的轉折關系。例(12)是“不想”置于復句句首的情況,同樣是表示“沒有想到”的意思,管轄后面的整個復句。也就是說,“不想”后一小句所表達的“阿虎受刑不起,打不上四十,死于堂前”這些現實世界中已經發生的情形,在說話人的預期世界中是沒有的。雖然例句中都省略了用來表達預期情況的小句,“不想”仍然可以引導讀者獲得句子反預期語義的解讀。這說明連詞“不想”在表達反預期語義時是自足的,它的使用隱含了話語世界被斷言的情形與預期世界之間的完全不一致,主要作用就是將話語世界的斷言與心理世界的預期聯系起來。

三、“不想”詞匯化的動因及其機制

如前所述,“不想”的詞匯化其實就是由兩個原來分開的但常在句子內部連用的要素“不”和“想”互相融合而形成的新的連詞的過程,這種現象其實就是Saussure所說的粘合現象[6]。“不想”詞匯化為連詞后,“不”和“想”之間的分界取消,結構層次發生了變化,它從一個句法結構降格成為一個新的詞法結構,其詞匯化的原因主要包括三個方面:漢語雙音化的樞紐效應與高頻使用、句法環境的變化、語義變化。

(一)漢語雙音化的樞紐效應與高頻使用

馮勝利認為,漢語雙音節音步的建立大約是在漢代,雙音化的趨勢不僅促使了大量的并列式雙音詞的產生,還對漢語中原有的短語造成了影響[6]。當短語是雙音節時,滿足一個音步的要求,構成一個韻律詞,具備了構造復合詞的形式基礎。而音步是在語音上結合最為緊密的自由單位,所以處在同一個音步中的短語的組成成分之間的距離就被拉進了。經過反復使用,成分之間的句法關系逐漸變得模糊,最終變為一個在句法上無需再做分析的單純的復合詞。我們認為,連詞“不想”的形成也可以從漢語雙音化趨勢這個角度予以解釋,“不想”先是構成了一個韻律詞,這是它發展成連詞的形式基礎。

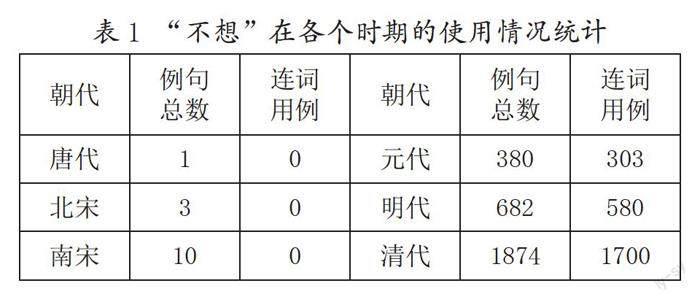

通過對北京大學古漢語語料庫的檢索,我們對“不想”在各個歷史時期的使用情況進行了歸納、統計。具體如表1所示:

從各個時期的用例數量來看,“不想”在元代已經得到廣泛使用,到了明清時期更為普遍。在元代,作為連詞用法的“不想”幾乎占了80%的比例,明清時期進一步增多。而“不想”的高頻連用也是促成其詞匯化的主要因素之一。

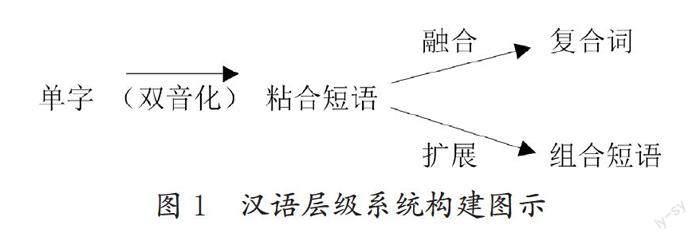

吳耀根、吳為善在分析漢語雙音化在層級體系構建中產生的“樞紐”效應時指出,單字的雙音化是漢語層級構建的樞紐[7](P106)。首先,兩個單字構成了復合兩字組,在句法上屬于粘合短語;然后,通過一“緊”(語義融合)一“松”(形式擴展)兩條發展路徑,產生了兩種不同的結果。因此,漢語層級系統構建可如圖1所示:

根據這一分析,我們認為,“不想”的詞匯化首先是由于“不”和“想”雙音化為粘合短語;然后,隨著使用頻率的不斷增多,“不”和“想”之間的語義逐漸融合,結構界限消失,最終造成了詞匯化為復合詞的傾向。不過,雙音節趨勢只是韻律詞發展為復合詞的必要條件而非充分條件,“不想”詞匯化的原因還需要考慮句法環境和語義變化等其他因素。

(二)句法環境變化

在漢語發展史上,“不想”主要經歷了三種句法環境的改變,形成了三種不同的句法形態分布,并表達不同的意義。它們分別為:獨立小句中充當核心謂語;與其他動詞性成分連用充當狀語;連接具有轉折關系的句子或者小句,充當表達反預期語義的連詞。例如:

(13)操每日與鄒氏取樂,不想歸期。(明代羅貫中《三國演義》第十六回)

(14)你們既無躲身之法,不想學武藝,都是與性命為仇。(明代戚繼光《練兵實紀》卷四)

(15)忽聽后面聲嚷救人,正欲看視,不想這個惡僧反來尋我。(清代石玉昆《三俠五義》第一百十四回)

在例(13)中,“不想”是句子的核心謂語,表示“不考慮”的意思。在例(14)中,出現在狀語位置上的“想”,是表達意愿的動力情態詞,“不”是對這一意愿的否定。“不想”充當動詞“學”的狀語,表示“不愿意”的意思。在例(15)中,“不想”位于小句句首,表示前后小句之間反預期的轉折關系。

吳福祥指出:“當一個動詞在句子中充當次要動詞,它的這種語法位置被固定下來以后,其詞義就會慢慢抽象化、虛化,再進一步發展,其語法功能就會發生變化:不再作為謂語的組成部分,而變成了謂語動詞的修飾成分或補充成分。”[8](P101)隨著句法位置的變化,位于狀語位置的“不想”不再是句中唯一的動詞,也不再是句子的中心動詞,它的動詞性已經減弱,變成了句子中謂語動詞的修飾成分。也就是說,“不想”在修飾動詞時,便具有了副詞的功能,充當副詞的作用,這是“不想”詞匯化為連詞的過程中最為重要的一環。

前移到句首的“不想”前面已經沒有主語,“不想”承擔起連接前后小句或引導小句的作用。單句擴展為復句,是“不”與其所修飾的中心詞發生粘合現象的原因之一[6]。當單句擴展為復句之后,復句內部的分句之間所隱含的各種關系需要一個承擔者,因此,粘合成為連詞的情況一般都是在這種復句的句法環境中出現的,而“不想”在復句中就承擔著標明前后分句之間的轉折關系的作用。所以說句中位置的變化也是“不想”詞匯化的誘因之一。

(三)語義變化

隨著“不想”在句中位置的前移,它的語義也發生了變化。“不想”的語義從對某個意愿的否定演變成對于某種預期實現情況的否定,從命題內否定轉移到命題外否定。認知語言學研究者認為,語義變化源于概念整合。概念整合理論是Fauconnier、Turner等學者在20世紀末提出來的,該理論強調整體大于部分之和,它指的是對兩個來自不同認知域的概念有選擇地提取部分意義整合起來、進而形成一個復合概念結構的過程[9]。因此,整合是詞語新義項產生的一個重要源頭。“不想”的反預期語義就是否定副詞“不”和心理動詞“想”整合后形成的新義項。位于小句或分句句首位置的“不想”,已經不僅僅是對某種意愿的簡單否定,而是涉及到了說話人的主觀性。“不想”在語義上主要是用來表示前后小句之間反預期的轉折關系,它的主要功能是表達說話人對句子命題或者事件的態度、視角和情感。

詞匯化之后的“不想”有沒有進一步虛化為話語標記呢?方梅的研究顯示,漢語自然口語中的連詞“所以、但是、可是、不過、然后、而且、那么、甚至、因為”,由于語義弱化可以進一步虛化為話語標記,但并不是所有的連詞都會發生語義弱化,發生語義弱化的連詞除了使用頻率的因素以外,還與連詞本身的基本意義有關[10]。李思旭認為,句法位置尤其是句首位置對“別說”“完了”和“就是”這三個話語標記的形成起著決定性作用,它們都是從句首起連接作用的連詞語法化而來的[11]。連詞“不想”已經具備了句首位置這個關鍵性因素,但是它所表達的反預期語義表明了前后小句之間的邏輯語義關系,不宜省略。因此,“不想”在現代漢語中有沒有進一步虛化為話語標記,還有待進一步考察。

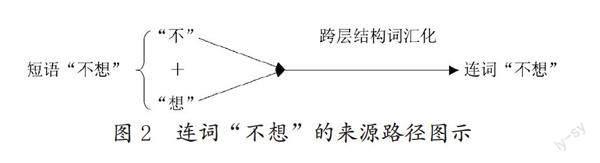

綜上所述,“不想”作為連詞性的反預期標記經過了重新分析和轄域擴大的過程。從短語演變為連詞之后,“不想”的轄域也從命題內擴大到整個小句。在漢語的雙音化趨勢與高頻使用、句法位置的變化、語義變化等因素的共同作用下,可以對“不想”進行重新分析。韻律復合詞“不想”的組成成分之間在語法上分界消失,形式上粘合固化,語義上融合,最終詞匯化為連詞。連詞“不想”的來源路徑可如圖2所示:

參考文獻:

[1]董秀芳.漢語詞匯化和語法化的現象與規律[M].上海:學林出版社,2017.

[2]黃伯榮,廖序東.現代漢語(增訂版)[M].北京:高等教育出版社,1991.

[3]邢福義.漢語語法學[M].長春:東北師范大學出版社, 1997.

[4]張斌.新編現代漢語[M].上海:復旦大學出版社,2002.

[5]邵敬敏.現代漢語通論(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2007.

[6]董秀芳.“不”與所修飾的中心詞的粘合現象[J].當代語言學,2003,(1).

[7]吳耀根,吳為善.漢語雙音化效應再探[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版), 2018,(3).

[8]吳福祥.漢語語法化研究[M].北京:商務印書館,2005.

[9]Fauconnier,G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[10]方梅.自然口語中弱化連詞的話語標記功能[J].中國語文,2000,(5).

[11]李思旭.從詞匯化、語法化看話語標記的形成——兼談話語標記的來源問題[J].世界漢語教學,2012,(3).

A Diachronic Study on “Buxiang(不想)” of Conjunction and Its Lexicalization

Deng Xia, He Huan

(College of Foreign Languages, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract:As the change of positions in sentences and the gradual integration of word meanings, the boundary between “bu(不)” and “xiang(想)” in modern Chinese disappears. The original lexical meaning of “xiang(想)” disappears, and “buxiang(不想)” has been synthesized into a conjunction, which has gone through a typical lexicalization to express the meaning of counter-expectation. The lexicalization of “buxiang(不想)” is a process from a phrase to a conjunction. The reasons for its lexicalization mainly include the Chinese double-tone effect, high-frequency use, and changes of the syntactic environment and meaning.

Key words:“buxiang(不想)”;conjunction;lexicalization;counter-expectation

基金項目:貴州省哲學與社會科學規劃項目“現代漢語預期范疇的句法語義研究”(20GZYB31);貴州大學引進人才科研項目“現代漢語預期范疇的句法語義研究”(貴大人基合字[2019]025);貴州大學人文社會科學一般項目“現代漢語意外情態的句法語義研究”(GDYB2021008)

作者簡介:1.鄧霞,女,貴州大學外國語學院講師,文學博士;

2.何歡,女,貴州大學外國語學院碩士研究生。