現代音樂產業中的編曲版權保護初探

陳盈妃

摘要:音樂行業內長期存在的編曲版權糾紛近年愈加突出,編曲者面臨侵權風險,核心在于對其編曲行為是否屬于原創性勞動產生質疑。編曲行為是否得到業界認可和法律保護,關鍵在于編曲者是否在作品中注入獨具價值的智力勞動。將“編曲”作為著作權法保護的特定音樂作品,既符合原創性原則,又符合法律領域的著作權法原則。應積極探索平臺、著作權人、編曲者以及傳播者合作融合的開放許可方式,形成“多點——網格——立體”綜合化交易平臺。

關鍵詞:編曲者 ?版權 ?侵權認定 ?原創性

2022年末,網絡神曲《早安隆回》因配音世界杯梅西領獎時的小碎步視頻而引爆全網,更是通過2023年春晚使湖南歌手袁樹雄一夜爆紅。隨之而來的是對這首歌曲涉嫌抄襲的質疑聲,有人甚至指出其前奏、部分音調節奏與德國歌曲《Aloha Heja He》高度吻合,引發了專業人士對現代音樂產業中長期存在的編曲版權保護問題的重新關注和思考。

一、現代音樂產業中的編曲版權保護難題

在現代音樂產業中,編曲是由專業人士通過配器、和聲等手法對樂器與樂隊配置進行創造性編配,這種基于主旋律的音樂編創使詞曲更加個性化,大大擴展了原曲的藝術表現力。但在實踐中,由于“編曲”一詞的多義理解,人們往往認為“編曲”不具備獨立的創作價值。

對編曲概念的不同理解直接造成不同學者在法律層面的理解差異化。一部分學者認為,由于我國法律中無明文規定,因此編曲不具備納入著作權保護的條件;有學者將“編曲”做出分類,分別將未完成而需繼續完成型的音樂稱為淺層編曲,將已完成作品進行改編型的編曲稱為深層編曲;還有一部分學者呼吁將編曲視為一種改編音樂作品,音樂編曲只要符合改編作品擴充于原作品基礎之上并具有獨創性的要求,就應當承認編曲者的著作權人地位,在法律上尋求保護編曲者權益的途徑;也有學者提出了可根據事實情況,直接將獨創性的改編作品視為獨立的音樂作品,進行著作權法保護。

趙一洲在《論音樂“編曲”的著作權保護——誤讀、澄清與制度選擇》一文中,將編曲行為分為三種類型:一是指在原作品單旋律基礎上,通過選擇配器、編寫和聲與織體、塑造副旋律等方式進行編排的創作行為;二是指獨立于詞曲外的伴奏創作,例如說唱音樂中獨立使用的Beats;三是指對民間音樂素材發掘整理后的創作、改編、引用或獨立創作。筆者認為,同一旋律采取不同的編曲,會呈現出不同的音樂效果,編曲者往往通過創造性的編配方式,在不改變主旋律的基礎上進行作品改編,這個過程是具備獨創能力的。在鑒別編曲成果是否受到著作權法保護時,一般根據編曲是否具有獨創性,來判斷其是否能夠作為獨立的音樂行為或音樂作品。

編曲者在二度創作過程中面臨的侵權風險無時不在,歌曲的改編與翻唱經常引起版權糾紛。隨著娛樂文化繁榮發展,歌曲改編的類型和方式越來越豐富,一首歌曲可能出現多種不同的版本。尤其是具有創新性質的整體性改編,是改編者二度創作的勞動實踐成果。但是在實踐中,編曲者的勞動成果被視為勞務性加工,未經授權而使用,因此導致編曲侵權糾紛事件頻繁發生,尤其是翻唱類節目中涉及編曲侵權的案例層出不窮。例如,在2016年《蓋世英雄》節目中,歌手大張偉演唱的《愛如潮水》被指抄襲德國音樂人Zedd編曲制作的《Candyman》;2015年,歌手韓磊在《我是歌手》節目中演唱的《雁南飛+呼倫貝爾大草原》,被指未經授權使用了《音樂大師課》節目中某學生所創作的編曲;2017年,歌手趙雷演唱的《月亮粑粑》被詞曲作者發文指責改編侵權,涉嫌引用《彎彎的月亮》。在這類節目中,演唱者演繹的歌曲都在原作的基礎上進行了全新的改編,在改編之中對其他音樂作品的詞曲、伴奏、和聲、配器等原創性表達手法和音樂片段進行借鑒性采樣、混合和拼貼,節目制作方與歌手很容易忽略由此導致的侵權風險。

二、編曲版權保護的案例分析

本文選取趙雷被指侵權事件作為案例展開分析,原因在于此事件具有代表性,因為歌曲改編與抄襲之間的界限不好明確,產生糾紛的重點在于是否拿到了原創者的授權。

趙雷演唱的《月亮粑粑》被指侵權,在業內有不同的看法。部分音樂工作者認為,這次事件中涉及作品的改編形式為“采樣拼貼”,這種對《彎彎的月亮》旋律伴奏的部分取材,并不屬于實質性侵占他人勞動成果的行為。也有觀點認為,這種改編形式屬于“嫁接”,是將原曲重新編曲予以“混編”或“合成”(國外稱之為Remix),這種“重混”行為只能算作借鑒或致敬之舉,不能算作抄襲行為。還有學者提出,Remix不僅需要詞曲作者的授權,同樣需要獲得錄音制作者的權利許可,因為完成度較高的獨創性“編曲”與作曲行為相比具有同等的創造性。

編曲行為是否得到業界認可和法律保護,關鍵在于其編曲者是否在作品中注入了獨具價值的智力勞動。“一件作品能否得到著作權法的保護,關鍵在于其是否滿足著作權法所要求達到的實質條件,即獨創性。所謂獨創性,是指作品是獨立構思而成的,作品不是或基本不是與他人已發表的作品相同,即作品不是抄襲、剽竊或篡改他人的作品。”①中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院張豐艷副教授認為,如何判定編曲與原曲譜具有實質性相似,業內一般認為,只要達到8小節以上的曲調相似,就可以被判定為雷同,屬于抄襲行為。在此事件中,趙雷演繹作品使用了原作曲譜,取材達到16個小節,且后者的識別度較高,具有較高的相似性。他是在旋律采樣的基礎上進行歌詞改編,界面署名為“詞、曲:鐘志剛,編曲:梁翹柏、喜子”,明顯侵犯了原創詞曲作者與原創編曲者的署名權。同時,該節目在網站播出并傳播廣泛,已經侵犯了原創者的信息網絡傳播權與表演權,因而,此事件可判定為侵權行為。

這例案件為廣大音樂改編者敲響了警鐘,無論是作曲家還是編曲者都要意識到編曲版權的重要性和合法性。對于編曲者來說,一定要采取法律行為保護自己的原創作品,遵循“先授權后使用”的原則,聲明擁有對編曲原創性的充分權益,謹防實踐中造成侵權風險;編曲者在遇到侵權行為時,最好留下紙質證據或郵件記錄,及時向音樂家協會、中國音樂著作權協會等行業組織申訴。各類廣播電視、網絡平臺在使用改編作品時,不應剝奪著作權人依法享有的署名權,要保證節目的版權合法性,這就需要加強音樂版權意識,提醒節目制作方與組織者在使用他人作品時,應依法獲得著作權人許可,并按規定支付酬金。

三、編曲原創性的初步分析與界定

本研究采用半結構式的訪談方法,探究編曲是否屬于獨創性的音樂表達,重點明確作品編曲形式、編曲者群體收入的影響因素、編曲侵權行為的認定范疇,探索規避版權風險的合理路徑。首先,筆者搜集了23位平臺音樂人的翻唱樣例,整合伴奏制作資源。訪談對象定為獨立編曲者群體,采用線上與線下混合的方式開展,進行抽樣調查。訪談問題圍繞“群體認知維度”與“實踐維度”展開,側重三個方面:(1)實踐中的利益糾紛——侵權行為認定:當編曲者注冊了一首歌曲的編曲總譜的版權,但歌手在演出時換了一版編曲,這是否被認定為侵權?(2)制度下的生存處境——群體性認知:編曲者是否有權進行版權登記?(3)平臺中的利益回饋——群體規則設置:編曲者或beat maker在平臺上怎樣決定授權與否和伴奏的去向?

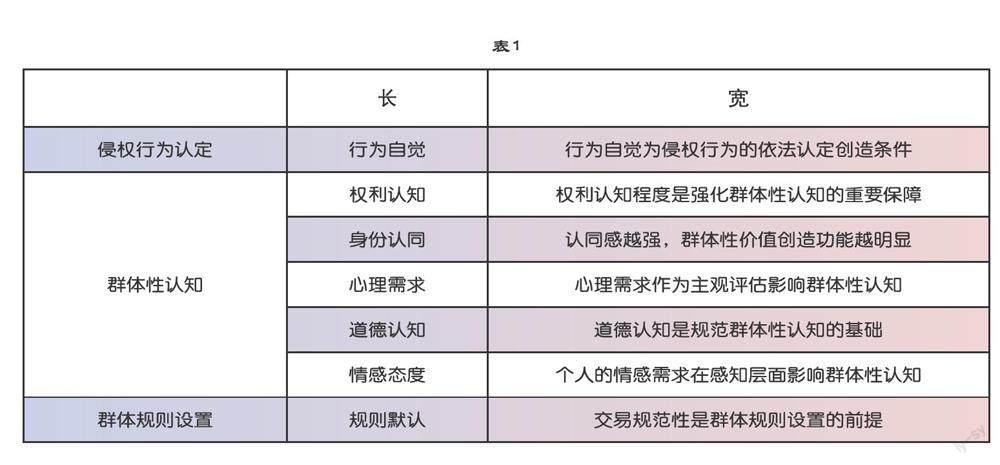

為保證研究結果的客觀性和專業說服力,筆者對調查內容進行了初步篩選。經過資料收集再整合分析,分析影響編曲保護的因素。筆者從實踐與認知兩個維度展開設計,將開放式編碼形成的三個初始范疇分別界定為“實踐中的利益糾紛”“制度下的生存處境”與“平臺中的利益回饋”,并分別形成行為自覺、權利認知、身份認同、心理需求、道德認知、情感態度、規則默認7個副范疇,進而發展為侵權行為認定、群體性認知、群體規則設置3個主范疇。

調查表明,有23%的編曲者認為,編曲不如詞曲工作受重視,個人勞動成果或功勞經常被忽視;48%的編曲者會有選擇性地進行自我判斷與思考,認為不同工種具有各自的價值,認同感越強價值創造功能越明顯,心理需求作為主觀評估影響著群體性認知;還有29%的受調查者以情感傾向作為切入點,認為從事這一職業是一件很酷的事情,從事編曲工作需要熱愛這個行業,源于對音樂藝術的熱愛和對音響效果的探索,編曲者群體對于音樂生產有著獨到的情感把握與概念理解。可見,個人的情感需求在感知層面影響著編曲者的群體性認知。

現代音樂產業化的高質量發展是建立在對知識產權的嚴格保護和對行業規則的自覺認同之上,交易規范性是群體規則設置的前提。保持高度的職業道德認知是規范群體性認知的基礎,行為自覺性為侵權行為的依法認定創造了必要條件。在音樂傳播平臺,原創編曲人普遍對版權責任的認知更加明晰,對于音源或Demo的取用大多采取自覺負責的態度。相較于在原曲基礎上作一些伴奏性質的、機械式的改動,更多的優秀編曲者會在原基礎之上進行創造性發揮和擴充,挑選伴奏所需要的配器、改變歌曲的和聲、編排每一處的細節、調整混響效果等等。

早期音樂走進大眾視野的傳播途徑較為單一,音樂作品最直觀的表現為樂譜形式,許多傳播者缺乏對音樂作品版權的專業認知,忽略編曲部分的創作屬性,依舊保留著以詞曲的原創判定音樂作品版權的思維認知。新形勢下,流行音樂風格越來越細化,流行音樂作品大多通過除樂譜之外的藝術符號、語言符號與科學符號結合表達,經網絡傳播后進入大眾視野,從而呈現的廣泛的社會影響和價值引領。大量的音樂實踐表明,“‘編曲在多數情況下是具有獨創性的智力成果,反映了編曲者個人的思想與情感,對音樂作品最終的呈現效果具有不可或缺的作用。因此,編曲者理應因其所產生的智力成果而被賦予相應權利,受到法律保護。”②

事實上,承認編曲的創作屬性,將原創性的編曲視作獨立的音樂創作成果給予版權保護,在國外已經得到一定程度的司法認定。美國《版權法》將“musical arrangement”視為“演繹作品”(derivative work)的一種類型;日本《著作權法》第2條第11款將“編曲”規定為“二次著作物”,其第28條規定,編曲者作為二次著作物的權利人,對其編曲享有著作專有權利。YouTube、TikTok、Facebook上的Remix作品都會列出相應的借鑒目錄,列表中每一個素材都會標明來源,以此表明對音樂原創和知識產權的尊重與保護。趙一洲在《論音樂“編曲”的著作權保護》(2020)一文中提出在法律層面增設“編曲權”“編曲者權”,或將其納入“錄音制作者權”,或直接將其作為“音樂作品”進行保護。展望未來,亟需結合國內外司法案例和學者觀點,將“編曲”作為著作權法保護的特定音樂作品。這種解決途徑既符合音樂領域的原創性和靈感創作原則,又符合法律領域的著作權法理論,有利于促進音樂作品中編曲與原詞曲的融合性演化,對規范現代音樂生產起到重要的指導意義。

余論

綜上,樁樁編曲侵權事件為現代音樂產業的健康發展敲響了警鐘,問題焦點在于新業態編曲與傳統編曲(即長編曲產業)之間的矛盾。只有長編曲著作權人與編曲制作者、傳播者以及傳播平臺的利益得到平衡,并逐步形成共同治理機制,才能化解編曲新業態發展與傳統長編曲產業的沖突。鑒于此,筆者提出以下設想:

其一,基于編曲制作傳播復雜且特殊的性質,侵權行為的界定存在爭議,可以在局部有條件地采取“先授權后使用”的許可模式,為改進集體管理模式提供新的探索思路。但由于編曲制作與傳播有著相當龐大的網絡群體,傳播者一一獲得制作者授權許可的方式既不現實也困難重重,必然增加交易成本,因此“先授權后使用”模式只能在個案和小范圍采用。

其二,保護編曲者的編曲版權,其目的在于推動音樂原創作品的傳播,而非讓原創作品的使用成為禁忌。應當鼓勵編曲者的獨立性改編創作活動,推動現代音樂產業真正的進步和發展。而由于編曲類侵權行為的判定容易引發爭議,因此司法機關在審理該類案件時,應當盡量避免混淆借鑒行為與抄襲行為,從而挫傷創作者的積極性。

其三,積極探索平臺、著作權人、編曲者以及傳播者合作融合的開放許可方式,可借鑒專利法制度——以發表聲明的方式,編曲制作者、傳播者或編曲平臺按照聲明使用,并支付許可費,形成“多點——網格——立體”綜合化的交易平臺。這種方式既可以確保編曲者的合法權益,又可以降低平臺交易成本與編曲傳播者的侵權風險。

現代音樂產業發展必須保障編曲者的合法權益,這是維護音樂創作市場良好環境秩序的必要措施。當然,由于演出實踐受到環境因素的諸多限制,實現編曲版權保護和產業發展之間的有效平衡,促進現代音樂產業可持續性發展,依然有很長的道路要走。隨著大眾的音樂素養與品位日益提升,編曲在創作和演唱實踐中的重要性必然不斷被強化,相關的司法實踐和法律制度會愈加完善。

注釋:

①方姮:《編曲的著作權法保護問題研究》,《齊齊哈爾大學學報》(哲學社會科學版)2018年第3期,第82頁。

②趙一洲:《論音樂“編曲”的著作權保護——誤讀、澄清與制度選擇》,《電子知識產權》2020年第7期,第12頁。

參考文獻:

[1]袁博:《不可忽視的“編曲權”和“編曲者權”》,《電子知識產權》2015年,第4期。

[2]張耕,劉超:《論音樂編曲的可著作權性》,《西部法學評論》2016年,第2期。

[3]白帆:《拿什么保護你,編曲權》,《中國新聞出版報》2015-5-27,第8版。

[4]張耕、劉超:《論音樂作品編曲的可著作權性》,《西部法學評論》2016年,第2期。