如何講述女性命運與歷史

程志

一

這是一部題材特殊的紀錄片,關于慰安婦,關于一個民族沉重的歷史記憶,有尊嚴、隱忍、屈辱與不幸。當我們看完這樣一部電影時,我們要用怎樣的方式去講解那段不為人知的歷史?那是歷史的暗角,是聚光燈難以照射、興許也不愿照射的地方,就像很多女性觀影者事后的表達那樣:“如果是我,遭受那樣的非人境遇,可能早已經自殺了。”但歷史之所以讓我們有一種沉痛感,就在于那并不是一個簡單的定論性的東西,站在個體生命意義的角度。因為它遮蔽的不僅僅是歷史的塵埃,更是一個人作為生命形態存在的可能性問題。很多老人可能就是因為被歷史撞倒,一生就要在恥辱中度過,而她們可能也不會被人們問起那段不堪的往事。

在沒有看這部紀錄片之前,相信很多觀影者腦海中對“慰安婦”題材的影像、對日本侵華這樣的主題影片已經有了概念,其中也不乏一些定性的內容。不管是官方抑或民間的研究機構,早已對這一戰爭的罪惡行徑進行了多年的調查研究。歷史是不容篡改的,日本軍國主義的罪孽是昭然若揭的。不僅僅是中國,朝鮮、越南、柬埔寨、印尼等諸多東亞、東南亞國家,都曾遭遇到日本軍國主義的蹂躪。如果說戰爭是男性世界的暴力敘事與大屠殺記憶的載體,那么戰爭對女性而言,便是苦難敘事與個體走向終結的修羅場。在一個人性泯滅、道德淪喪、倫理失效的戰爭環境中,人的生物性被放大而人性降為次要的,即在戰爭環境中滿足基本的生物需求成為第一要義,一切正常的人性都顯得荒誕又毫無意義。因此當我們明曉了戰爭對人性的戕害之后,若舍棄民族主義情緒來談論教育、來談論一段民族的屈辱史,那么我認為這是有意義和價值的。

這樣的電影也有很多,光以南京大屠殺為題材的電影就難計其數。當然也有典型案例,比如張藝謀的《金陵十三釵》,講述的是女性之間的倫理秩序和道德議題,即妓女是不是有義務替女學生去死,或者說在人格平等的生命面前,妓女是不是理應受到性的恥辱?再極端點,除去年齡因素的考量,妓女與學生相比,其尊嚴是不是可以因為性的低廉而更易被踐踏、更能被踐踏?這是一個值得思考的倫理命題。當然,這部影片其實給我們預設了一個道德判斷,即女學生普遍未成年,故而在此讓妓女去犧牲其實某種程度上是為了呈現出更多的道德責任——呵護更為年輕的孩子,從而按照導演的意圖讓妓女獲得了一種靈魂的救贖。換言之,這部影片其實隱約觸摸到了慰安婦問題。從片中可以看出,妓女去演出也難逃“慰安”甚至是被殺的命運。那么這里就有值得問詢的意味,就是當慰安婦本身是妓女時,我們是不是就能夠認為罪惡感沒有那么重了呢?這是一個存在于很多人的潛意識當中、基于道德對比而產生的結論,不管你是否承認,你始終難以逃避對這個問題的思考。再比如陸川的《南京!南京!》當中,女性如果最終難逃淪落為慰安婦的命運,那么以死來保全自己的貞潔(即純潔的道德感)是不是就更能夠被理解?因而高圓圓所扮演的女性最后以眼神示意日本軍官自己一心求死的行為也就擁有了正當性的解釋。

二

如何理解女性在面對歷史無奈時的命運走向,又如何讓今天的孩子理解那段歷史中個體的無力感和被動性?單從影片《二十二》來看,其實某種意義上,從生物學角度而言,性只是作為人的一個指征罷了,并不會真正對身體產生如何本質性的改變。但真正致命的是,性(“慰安”)背后所代表的是一種恥辱感,是一種群體心理的作祟,是一種文化心理的桎梏,它作為一種道德性的約束和羞辱對女性進行精神上的蹂躪與折磨。東亞文化圈或曰儒家文化圈,將性異化為一種道德的禁錮,將性視為一種不可言說的骯臟。而“奸污”這種比普通的性行為更加引起人的道德不適感的原因在于,它是一種帶有強迫性的性關系。而在戰爭環境中,這又必然帶有敵對雙方和異族文化色彩的象征性,暗示著日本民族對中華民族的征服、大和民族對華夏民族的奴役等等。這樣的恥辱感更讓“慰安婦”難以獲得一種正常的社會身份,故她們只有保持緘默,甚至以獨居狀態度過余生的方式來回應那段不堪的記憶。因為在受害者看來,哪怕再正常的社會,人們的眼光似乎在告訴她們:你們是“異類”,你們的身體被惡魔踐踏過,你們不配擁有家庭、婚姻,而不能生育更像是上蒼給你們的懲罰……

早在2015年,筆者讀到過一則報道:海南一名叫林愛蘭的“慰安婦”辭世,終身未婚。她是反法西斯亞洲戰場中女戰士被迫淪為“慰安婦”的最后一名幸存者,因而具有非常重要的歷史意義。她的離開,意味著這個群體受難歷史的終結。然而,當歷史的親歷者一個個離去時,這個群體的記憶——帶著恥辱感走完一生的記憶是不是真的可以被人遺忘,是不是意味著也就終結了呢?在當年的報道中,有一句話令我極度哀痛:老人靜靜地來,老人也靜靜地走了。林愛蘭阿婆在慰安所曾遭受的惡魔般的待遇,給她帶來終生的痛苦。她一生未婚未育,控訴不得,終日活在歷史的陰暗角落里。

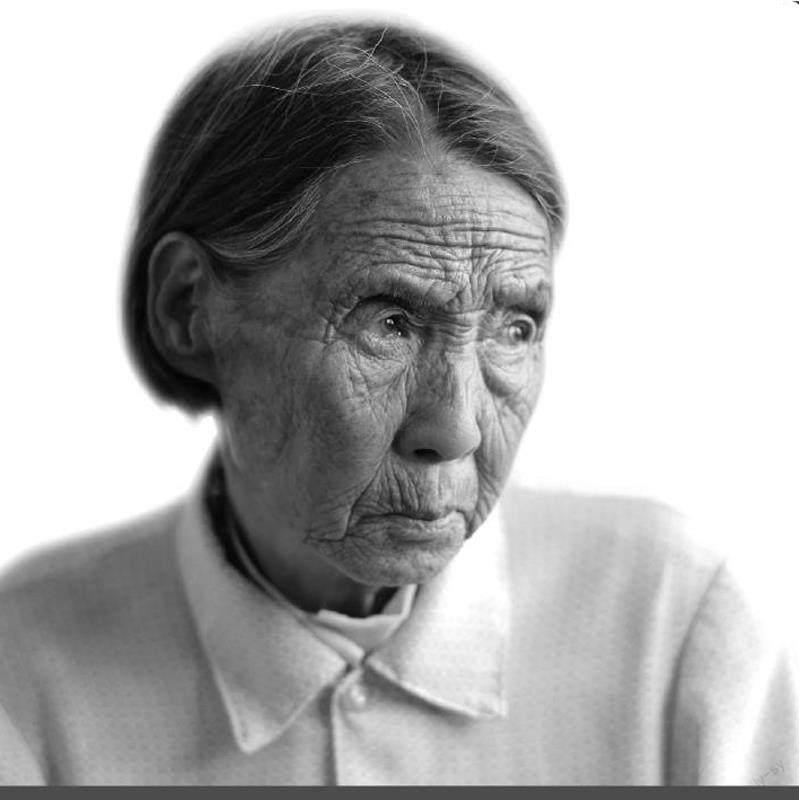

這樣的歷史見證者(受難者),她們本應被更多人記載、被更多人照顧、被更多人關注,她們理應獲得更多的溫暖和這個社會對她們應有的敬意。因為她們被歷史無情撞倒、被巨浪無聲裹挾,像一個個無家可歸的人,孤獨而寂寞。可現實是,最后,她們就這樣靜靜地離開了我們,帶著她們曾經的悲痛與苦難。我仍然記得《二十二》里林愛蘭老人的樣子,她那樣老邁,但是眼神卻依舊那樣剛毅,像極了一個戰士。然而,她在人世“搖搖晃晃、跌跌撞撞地行走了90個春秋”后,最終回歸了大地母親的懷抱。在光影的世界里,《二十二》有她最后的音容笑貌,誠然,這也是她留給世界最后的尊嚴。一個女人應該這樣被講述:她以一個英雄的姿態離去了,并憑借一個英雄的信念戰勝了惡魔。

三

紀錄片中,當導演的鏡頭掠過山巒,深入曾經關押這些老人的黑暗魔窟時,其如今的荒蕪與破敗,與現實老人們的悲慘境遇竟是如此一致。她們依舊生活在最窮困的鄉村,被忽視、被遺忘。歷史就像在她們身上結了一層厚厚的網,密不透風,無人問津,如同這些曾經的慰安所——它們掩藏于山坳中,門扇緊鎖,只剩斷壁殘垣,死寂般地被翠林覆蓋。當蒼山綠竹、陽光浸潤,如不是歷史的提醒,你又怎知這般綠意盎然下,埋葬的是一縷歷史的冤魂?

老人們陸續走向生命的黃昏,其中很多人已經無緣觀看《二十二》。她們既是歷史的親歷者,也是這部影片的參與者,卻早已神色匆匆地向我們揮手告別了。世界如此功利,歷史近乎以“速朽”的姿態告訴人們,我們的時代容不下一絲溫暖回憶。但反過來想,這樣的結局可能對“她們”而言未必不是一種“生的解脫”。她們的世界曾經崩塌過,難道我們還要在晚年夕陽美如畫的景色中再度揭開她們的傷疤,以展示在無數“看客”面前嗎?如果問我,我會奉勸所有人,請收起你們的同情和憐憫,以及任何“個人情感”,她們未必想收到你們任何人的“情感共鳴”,哪怕是最后的“敬意”。

紀錄片整個基調是素潔、蒼涼而悲愴的。當畫面跟隨鏡頭拉近時,我有一種強烈的壓迫感。尤其是鏡頭直接對準那座近乎荒蕪的山崗,趙蘭英老人的棺槨安靜地葬下,徒留空境時,鵝毛大雪飄然而下,我知道,歷史不會終結在無名的歲月里,更不會淹沒在淤泥堆積的河床下。這些老人的一生是那段歷史的切面,是戰爭的注解,是個人與時代無法和解的佐證。我們不會刻意去提及出生于韓國的毛銀梅老人的痛苦過往,因為這太過殘忍。但當毛阿婆唱起韓國民謠時,那一刻,時間仿佛被凝固了。回想起來,不禁令人心生無端的蒼涼:家國飄零,戰亂流離,竟在一個女人身上展現得如此具體。

《二十二》盡管在拍攝上是粗糙的,但是它的真誠足以打動我。電影沒有任何“旁白”,只是通過采訪這僅存的“二十二位慰安婦”本人及其家人、志愿者或者幫扶者,來呈現當下“這個群體真實的生存現狀”。這部影片不是因為這個我們早已熟知卻未關注的題材,而是因為那一個個平凡的老阿婆們,給了我們“生的希望”和“繼續堅強的理由”。影片中,很多老人說到動情處,那些不堪回首的慘痛記憶令她們哽咽難言,一度讓她們不愿做任何回應。這一生,她們一路顛沛,一路凄風苦雨。在巨大的人海里,命運難以被上天眷顧,唯圖能活下來,活出生命、活出倔強。在這塊曾經滿目瘡痍的大地上,她們見證過那些突如其來的災難,那些殘忍的暴行和罪惡。但如今卻能夠抵住內心巨大的撕扯,平靜講述那段不為人知的過往,她們如同英雄一般站立在這個世界的盡頭,像一座座豐碑,像一行行寫在大地上倔強而給人希望的詩句。

(作者單位:浙江師范大學文化創意與傳播學院)