行攝古巴街巷

2023-05-30 01:44:58旸帥

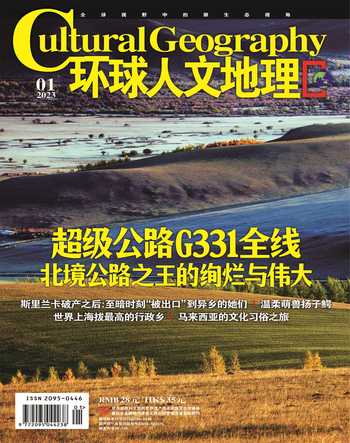

環球人文地理

2023年1期

關鍵詞:音樂

旸帥

我曾在古巴短暫生活,那些日子里,我同當地居民一樣,每天買菜做飯,從容度日,在街頭巷尾記錄這個國度的面龐和身影。生活在這里的人,給我留下達觀、從容和樸素的印象。于是我也嘗試用同樣質樸的態度,以我的視角拍下心路歷程。

在這里,沒有任何人在線條、色塊、幾何形狀中充當元素;沒有任何人是高超玄妙構圖法則中的因子。我也沒有利用現代機械,蹲守或掃射,從而制造出一些動人的“瞬間”。我鏡頭中有的只是一個國家的冷暖,一些普通但真摯的身影。

晨光未醒時的哈瓦那真容海明威去過的酒吧

身處古巴時,總免不了在苦澀和愉悅、喧囂和寧靜、滄桑和輝煌之間,反復切換觀感。一般說來,這些詞之間總是相互對峙,壁壘森嚴,接壤之處涇渭分明。然而在古巴,這些矛盾的體驗感卻可以同時到來,并且相安無事。這個國家總能于悲喜、美丑、混亂和有序之間隨意妝容自己。

古巴允許私有經濟,但人們似乎并不熱衷于此,這也許和購買力有關系。隨處可見的個體商戶,都有些漫不經心。農副產品和手工制品是最常見的攤販經營項目。唯一欣欣向榮的,是旅游相關的行業,從業者似乎總是“饑渴”地注視著往來的游客。

白日里,首都哈瓦那總讓人感覺到被旅游業過度粉飾后,夸張的、不真實的歡愉。但晨時的氛圍卻截然不同。當朝陽染紅天空,街巷里仍然有些昏暗,街燈的暖光很柔和,倒映在積水里,老爺車停在路邊,有情侶在街頭親吻,讓還在沉睡的街道,帶著點微醺的浪漫。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

瘋狂英語·新悅讀(2022年8期)2022-09-20 01:32:14

小天使·一年級語數英綜合(2020年3期)2020-12-16 02:56:12

文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:40

海峽姐妹(2019年6期)2019-06-26 00:52:50

電影(2018年8期)2018-09-21 08:00:00

藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:16

兒童繪本(2017年24期)2018-01-07 15:51:37

華人時刊(2017年13期)2017-11-09 05:39:13

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:16:14

東方藝術·大家(2016年6期)2016-09-05 07:30:56