俄藏黑水城TK326號寫本與《契丹藏》的關系考辨

內容摘要:黑水城出土的TK326號寫本抄錄了《佛說菩薩本行經》、《賢愚經》和《佛說護凈經》。此前學者們關注較少,尚無專門的研究。筆者從千字文帙號以及《契丹藏》校勘記兩個方面,闡明TK326號寫本抄錄的三種佛經與《契丹藏》緊密相關,它所依據的底本應為《契丹藏》或依據《契丹藏》刊刻的單刻經。此前學者們大多是從西夏文獻中體現的與遼代佛教思想相近的內容來說明遼與西夏的緊密聯系,本文試圖揭示西夏和遼之間佛教典籍的交流情況。

關鍵詞:寫本文獻;西夏佛教;黑水城文獻;《契丹藏》

中圖分類號:G256.1;B941? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2023)02-0098-09

Textual Research on the Relationship between the Khara Khoto document TK326 in the Russian Collection and the Text of Khitan Tripitaka

ZHANG Xu

(Institute of World Religions, Chinese Academy of Social Science, Beijing 100732)

Abstract:Document TK326, a manuscript unearthed from Khara-Khoto that has yet to receive very much academic attention, transcribes three Buddhist sutras: Sutra of the Original Acts of the Bodhisattva, Sutra of the Wise Man and the Fool, and Sutra of Protecting the Pure. According to the volume number in the Thousand Character Classic and collation notes on Khitan Tripitaka, this paper attempts to clarify that the three sutras recorded in TK326 are closely related to the text of Khitan Tripitaka, and that the master copies from which they were transcribed are either a single copy of Khitan Tripitaka or separate documents that were written based on this text. A great amount of research has already been done to illustrate the close connection between the Liao and the Western Xia dynasties based on the contents of Tangut literature that reflects the Buddhist beliefs popular in the Liao dynasty. This paper attempts to further reveal evidence of textual exchanges of Buddhist texts between the Liao and the Western Xia.

Keywords:manuscript; Western Xia Buddhism; Khara-Khoto documents; Khitan Tripitaka

黑水城出土的TK326號寫本收錄于《俄藏黑水城文獻》第五冊[1]。據《俄藏黑水城文獻敘錄》(以下簡稱《敘錄》)介紹,此文獻為西夏寫本,冊頁裝,共有27個整頁,2個半頁。高21.8cm,半頁寬14.8cm,收錄了三種佛教文獻,分別為《佛說菩薩本行經》、《賢愚經》和《佛說護凈經》[2]。寫本在每卷卷首都標明了千字文帙號,分別為“出《佛說菩薩本行經》,東晉失譯,欲字號”、“《微妙比丘尼緣》出《賢愚經》第四卷,郁字號”、“《佛說護凈經》一卷,東晉失譯,出護字號”。《敘錄》的上述記錄有兩點值得商榷:

第一,沒有意識到寫本的最后半頁為《賢愚經》卷七的一部分。筆者核對原文,發現TK326號寫本最后半頁為《賢愚經》卷七,對應經文從“落,二萬夫人采女。王有慈悲……”至“……以我身肉,充濟一切。即上樹端,自”[1]106。這部分內容因為缺少卷首和卷尾,沒有標明卷次和品名等,僅存半頁,《敘錄》的撰者將其誤認為是承接上文《佛說護凈經》的內容。故此寫本中的《賢愚經》包含第四卷和第七卷,排列在《護凈經》之前的為《賢愚經》第四卷,共八個整頁,兩個半頁;排列在《護凈經》之后的為《賢愚經》第七卷半頁,即此寫本的最后半頁。TK326號寫本的完整結構為《佛說菩薩本行經》(十七個整頁,兩個半頁)—《賢愚經》第四卷(八個整頁,兩個半頁)—《佛說護凈經》(兩個半頁)-《賢愚經》第七卷(半頁)。根據字體、版式等可以判斷最后這半頁《賢愚經》第七卷與前面的內容應屬于同一寫本,但是這半頁排列在《佛說護凈經》之后有些奇怪,可能是裝訂時放錯了位置。

第二,《佛說護凈經》的千字文帙號釋讀有誤。《敘錄》中關于《護凈經》的解題為“《佛說護凈經》一卷,東晉失譯,出護字號”。千字文中沒有“護”字,顯然錯誤。雖然墨色較淡,根據圖版仍可辨認出《敘錄》中所說的“護”應為“優”字之誤,筆者下文的考證也可證明此處出現的帙號確為“優”字。

TK326號寫本此前未引起學者們的重視,目前尚無專門的研究,本文主要解決的問題是:一、TK326號寫本與《契丹藏》的關系極為密切,其文本來源于《契丹藏》,甚至可能是以《契丹藏》為底本的轉抄本。文章主要從寫本中記錄的千字文帙號和現存的《契丹藏》校勘記證明這一點。二、此前曾有不少學者指出,遼代佛教對西夏佛教的影響非常深遠,大多從西夏佛教文獻中體現的遼代佛教思想入手。

本文試圖從佛教經典的文本結構和形式體現西夏與遼代之間的佛教典籍交流。

一 刊本藏經在西夏的流傳情況

20世紀在敦煌和黑水城所出土的大批文獻,為研究河西地區的佛教提供了寶貴的資料。敦煌出土寫本的年代最早可以追溯至兩晉南北朝時期,最晚可至宋代。其中大多數都是在刊本出現之前抄寫的,與刊本之間沒有必然的聯系。與此不同,黑水城出土的寫本處于寫本與刊本交錯的時代。雕版印刷術已運用于佛經刊刻,眾多宋元版大藏經漸次刊刻,但寫本并未停止流通,而是以另一種方式繼續存在。

北宋時期雖以刊本藏經為主流,但寫本藏經也依然存在,著名的金粟山藏經便是一例[3]。同時寫本和刊本之間存在著密切的互動關系。一方面,早期的刊本藏經多以寫本藏經為底本而刊刻。學者們普遍認為第一部刊本大藏經《開寶藏》是以四川地區的寫本藏經為底本刊刻的。而南方系藏經則以江南地區流傳的寫本藏經為底本而刊刻。另一方面,此階段寫本依然存在,有一批寫本是以刊本佛經為底本寫就的,本文討論的黑水城出土的TK326號寫本即是一例。下文將要論證此寫本與刊本藏經關系密切,文本來源于《契丹藏》,甚至可能是直接以《契丹藏》為底本轉抄的。

1. TK326號寫本與藏經本的關系

首先,從寫本上的千字文帙號來看,可知該寫本與藏經本關系密切。從版式以及刪節經文的現象來看,它顯然并非藏經本。此寫本中的千字文帙號引起筆者的興趣。按照傳統的看法,一般認為若某佛經包含千字文帙號,可以將其認定為藏經本或是其復刻本{1}。隨著對應縣木塔出土《契丹藏》研究的深入,這種傳統看法被更正。原因是在應縣木塔出土的遼刻本中,有幾卷佛經雖然附帶千字文帙號,但從版式來看,與《契丹藏》相差較大,學者們一般認為它們是單刻佛經,而非藏經本。例如應縣木塔中發現的第二、三、四號佛經,分別為《華嚴經》卷二四、卷二六、卷五一。這三卷佛經附帶的千字文帙號雖與《契丹藏》相符,但這些刻本的版式、版片號的位置、版框的形態、字體等卻與《契丹藏》不同。竺沙雅章認為它們并非藏經本,而是供僧人讀誦的單刻佛經[4]。方廣锠也同意此觀點,并在其文章中對此進行了較為詳細的論證{2}。以上所說應縣木塔的發現雖然修正了附帶千字文帙號必定為藏經本的觀點,但方廣锠認為佛經標明千字文帙號依然與某藏經本有關,一般可歸為兩種情況:大藏經本或者是根據大藏經本刊刻的另刻單經[5]。據此,TK326號寫本在每卷卷首都標明了千字文帙號,分別為“欲字號”、“郁字號”、“優字號”。從這些千字文可以推斷,TK326號寫本中出現的千字文雖不能證明它一定是從藏經本中抄出,但是我們可知它一定與藏經本密切相關。它所依據的底本應該不是藏經本就是根據藏經本另行刊刻的單刻佛經。筆者下文將會對這些千字文帙號作更詳細的考訂。

2. 文獻記載的證據

其次,較為棘手的問題是此寫本與哪部藏經有關。那么,先后有哪些刊本藏經曾經在西夏流傳呢?羅福萇、王靜如從史料中勾稽出西夏曾經于天圣七年(1029)至熙寧六年(1073)先后六次向北宋請贖大藏經,說明當時北宋刊刻的藏經已經流入西夏[6][7]。而《仁王護國般若波羅蜜多經跋》(以下簡稱《仁王經跋》)的題記當中曾提到:“此前傳行之經,其間微有參差訛誤衍脫,故天慶甲寅元年(1194)皇太后發愿,恭請演義法師并提點智能,共番漢學人等,與漢本注疏并南北經重行校正,鏤版散施諸人……”[8]聶鴻音認為這里的“南北藏經”包括南方的“開寶藏”(983年刻成),“崇寧藏”(1104年刻成),“圓覺藏”(1132年刻成),“毗盧藏”(1151年刻成);北方有“契丹藏”(不遲于1067年刻成)和“趙城藏”(1173年刻成)[8]44-49。自竺沙雅章和方廣锠提出刊本大藏經的三系說之后{3},學界一般都認同他們的觀點:即北方系藏經以《契丹藏》為代表,中原系藏經包括《開寶藏》及其復刻本《高麗藏》和《趙城金藏》,南方系則包括《崇寧藏》、《毗盧藏》、《思溪藏》等。《仁王經跋》中所說的“南北藏經”與現代學術語境中的“北方、中原、南方”刊本藏經三系說的所指未必完全相同,更有可能是從地域的角度來說的。從地域的角度來看,北方藏經有可能為《契丹藏》或《趙城金藏》,南方藏經與方廣锠所說的南方系藏經相同。綜上所述,從文獻記載的角度來看,三個系統的藏經都可能曾在西夏地區流傳。

3. 出土實物的考察

上文是從文獻記載的角度探討幾種藏經在西夏可能流傳的情況。從黑水城出土實物的角度,首先對諸種刊本藏經在西夏傳布情況進行研究的是竺沙雅章。竺沙雅章從千字文帙號、行格、字體以及避諱等諸多方面討論了黑水城出土的十多件遼代刻本,其中TK274、TK273等六件,竺沙雅章認定與《契丹藏》密切相關,是《契丹藏》本殘片或者是其復刻本{1}。與此同時竺沙氏還發現TK309號“《中阿含經》卷第十三”與《中華大藏經》的相應部分完全相同,這說明《趙城金藏》也曾傳入河西地區。另外,TK278號“佛經版畫”題簽上著錄的千字文帙號與南方系藏經相同,竺沙氏推斷為《普寧藏》或《磧砂藏》的殘片。竺沙氏的上述研究從出土實物的角度證明了無論是北方系藏經、中原系藏經還是南方系藏經都曾在河西地區流傳。

從以上諸人的研究可以看出,文獻記載和出土實物兩方面都可證明南方系、北方系、中原系藏經都曾經在河西地區流傳。那么,我們應該用何種方法確定本文要討論的TK326號寫本與哪種藏經相關呢?由于TK326號不是刻本或復刻本,只是一個與藏經本有關的轉抄本,我們無法使用行格、字體及避諱這些版本學的方法來考訂。筆者認為必須根據千字文帙號和校勘記來綜合判斷。

二 TK326號寫本與《契丹藏》的關系

1. 關于千字文帙號的考察

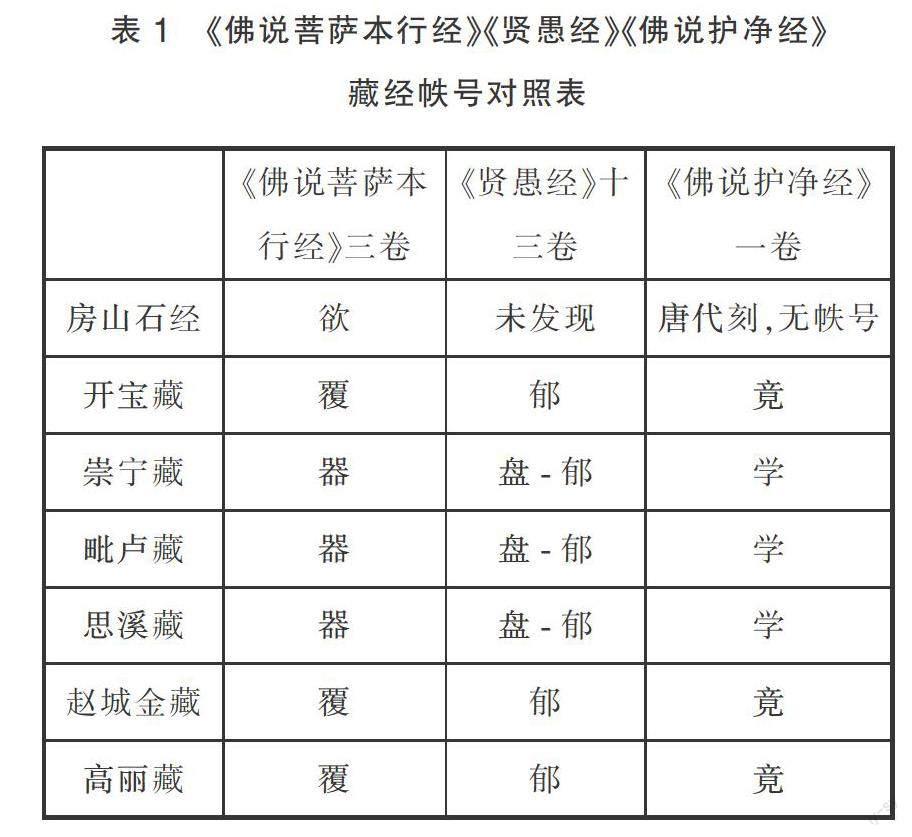

方廣锠曾提出構成一部大藏經有三種要素,即取舍標準、結構體系和外部標志[9]。千字文帙號即外部標志的重要一項,同一部佛經在不同大藏經中使用的帙號往往不同,可將千字文帙號作為判定藏經種類的依據之一。此寫本中,共有八處標明了千字文帙號,分別為:《佛說菩薩本行經》卷上末尾、卷中首尾、卷下首尾標有千字文帙號“欲”;《賢愚經》卷四首尾標明千字文帙號“郁”;《佛說護凈經》的卷首標明千字文帙號“優”。翻檢童瑋、蔡運辰、李富華與何梅等人編制的目錄,我們列出以下兩宋遼金時期刊刻的大藏經帙號對照表{2}[10][11][12]:

如表1所示,列出的幾種藏經中,中原系藏經《開寶藏》、《趙城金藏》、《高麗藏》的千字文帙號一致,與此相對,南方系藏經的《崇寧藏》、《毗盧藏》、《思溪藏》的帙號一致。從《佛說菩薩本行經》和《佛說護凈經》來看,TK326號寫本中的千字文帙號與以上兩個系統的藏經都不一樣;從《賢愚經》來看,僅與中原系藏經系統的《開寶藏》、《趙城金藏》和《高麗藏》較為接近。

比較特殊的是房山石經的帙號,房山石經中《佛說菩薩本行經》的千字文帙號與TK326號寫本中的帙號是吻合的。房山石經本《佛說護凈經》是唐代刻經,無千字文帙號,無從比較。房山石經現存經本中未發現《賢愚經》,也無從比較。雖然房山石經中《賢愚經》和《佛說護凈經》的帙號不能確定,但是《佛說菩薩本行經》的帙號給我們提供了一個線索。因為房山石經中的遼金刻石多被視為《契丹藏》的復刻本,其帙號也與應縣木塔中發現的《契丹藏》吻合。自應縣木塔以及河北豐潤縣天宮寺塔中的《契丹藏》發現之后,已經有不少前輩學者對《契丹藏》依據的目錄進行過研究,目前學界對于《契丹藏》前480帙的帙號沒有太大爭議,基本認同《契丹藏》是依《開元錄·入藏錄》的順序排列的,與《入藏錄》的結構完全相同[13][14]。因此可以根據附帶千字文帙號的《開元錄·入藏錄》還原出《契丹藏》前480帙的帙號結構。《開元錄》本未標明千字文帙號,但方廣锠和何梅已經根據《開元錄·入藏錄》中關于分帙情況的說明編出了附帶千字文帙號的《開元錄·入藏錄》,下面依據的就是他們兩人的復原目錄{1}。在附加千字文帙號的《開元錄·入藏錄》中,《佛說菩薩本行經》和《佛說護凈經》的帙號分別為“欲”和“優”{2}。《賢愚經》共十三卷,情況稍復雜。在《入藏錄》中《出曜經》二十卷與《賢愚經》十三卷同屬于“殿、盤、郁、樓”四帙{3}。《入藏錄》有詳細的分帙說明,“上二集三十三卷四帙,上三帙各八卷,第四帙九卷”[15]。所以《賢愚經》的第一卷至第四卷帙號為“郁”,第五卷至第十三卷帙號為“樓”。

綜合以上對于千字文帙號的考察,可以確定TK326號寫本與《契丹藏》的帙號完全吻合,與中原系藏經的帙號只有《賢愚經》相同,其他兩經都不同,與南方系藏經的帙號更是完全不同。這提示我們,TK326號寫本根據的底本很可能與《契丹藏》有關,但是僅有這一條證據還不足以證明此推論,因為以《開元釋教錄·入藏錄》為目錄編制的大藏經并非只有《契丹藏》一種。方廣锠曾經指出,在會昌滅佛之后,我國的漢文大藏經就逐漸以《開元釋教錄·入藏錄》為基礎統一,各地的寫本藏經有的與《開元錄·入藏錄》完全一致,有的則帶有地方特色[16]。例如可洪《新集藏經音義隨函錄》(以下簡稱《隨函錄》)是以五代時期石晉河中府方山延祚寺所藏寫本藏經為基礎撰寫而成,其分帙情況就與《開元錄·入藏錄》幾乎完全相同。這也導致此前學界長期誤認為《契丹藏》前480帙是以《隨函錄》為目錄刊刻的{4}。因此,千字文帙號相符只是證明此寫本與《契丹藏》密切相關的必要條件,而非充分條件,我們還需要尋找更堅實的證據。

2. 《契丹藏》校勘記提供的證據

為了解決此問題,筆者認為還可以利用房山石經遼金刻經中的《契丹藏》復刻本以及其他《契丹藏》的校勘記,例如高麗僧守其編纂的《高麗國新雕大藏校正別錄》。據筆者目力所及,目前可以利用的材料有以下幾種{5}:

1)應縣木塔發現的《契丹藏》,即所謂的《契丹藏》大字本。在《應縣木塔遼代秘藏》中,其中《契丹藏》的卷數被認定為十二卷。但是羅炤、竺沙雅章、方廣锠等人已經做過仔細的研究,認為其中的《大方廣佛華嚴經》三卷、《稱贊大乘功德經》一卷、《妙法蓮花經》一卷為另刻單經,應縣木塔中《契丹藏》實際上只有七卷{1}。

2)河北豐潤縣天宮寺塔發現的《契丹藏》,方廣锠認為豐潤天宮寺發現的《大乘本生心地觀經》為《遼小字藏》本,其他皆為單刻經{2}。

3)房山石經遼金刻經。何梅認為房山石經中的遼金刻經并非全都是《契丹藏》的復刻本,其中有些經典跟《契丹藏》相比,仍有明顯差異[14]。因此我們在利用房山石經遼金刻經的時候要謹慎,最好與其他資料綜合使用。

4)守其《高麗新雕大藏校正別錄》(以下簡稱《校正別錄》),此書是校訂再雕本《高麗藏》時僧人守其撰寫的校勘記,當時依據的藏經本有《契丹藏》(守其稱之為“丹本”)、《開寶藏》(守其稱之為“宋本”)與初雕本《高麗藏》(守其稱之為“國本”),其中涉及《契丹藏》的校勘記約有七十余條。

5)再雕本《高麗大藏經》中的校勘記,守其在主持修訂再雕本《高麗大藏經》時,除了將校勘記單獨輯錄成上述《校正別錄》一書外,還有許多校勘記散落在再雕本《高麗大藏經》中,與《校正別錄》中的校勘記有重復,也有不同之處。柳富鉉在《論〈高麗再雕藏〉中所見的〈契丹藏〉》中,將《校正別錄》和再雕本《高麗藏》中的校勘記悉數輯錄出來,頗便使用[17]。《大正藏》以《高麗藏》再雕本為底本編纂而成,關于《契丹藏》的校勘記被保留下來,本文討論的再雕本《高麗藏》校勘記,指《大正藏》中的相關校勘記,同時以新文豐出版社影印的《高麗大藏經》復核。

回到TK326號寫本中出現的三種經典《佛說菩薩本行經》、《賢愚經》和《佛說護凈經》。雖然在應縣木塔和豐潤縣天宮寺塔中發現的《契丹藏》不包括以上三種經典,但幸運的是再雕本《高麗藏》收錄了《佛說菩薩本行經》和《賢愚經》的校勘記,《校正別錄》著錄了《佛說護凈經》的校勘記,以下逐條辨之。

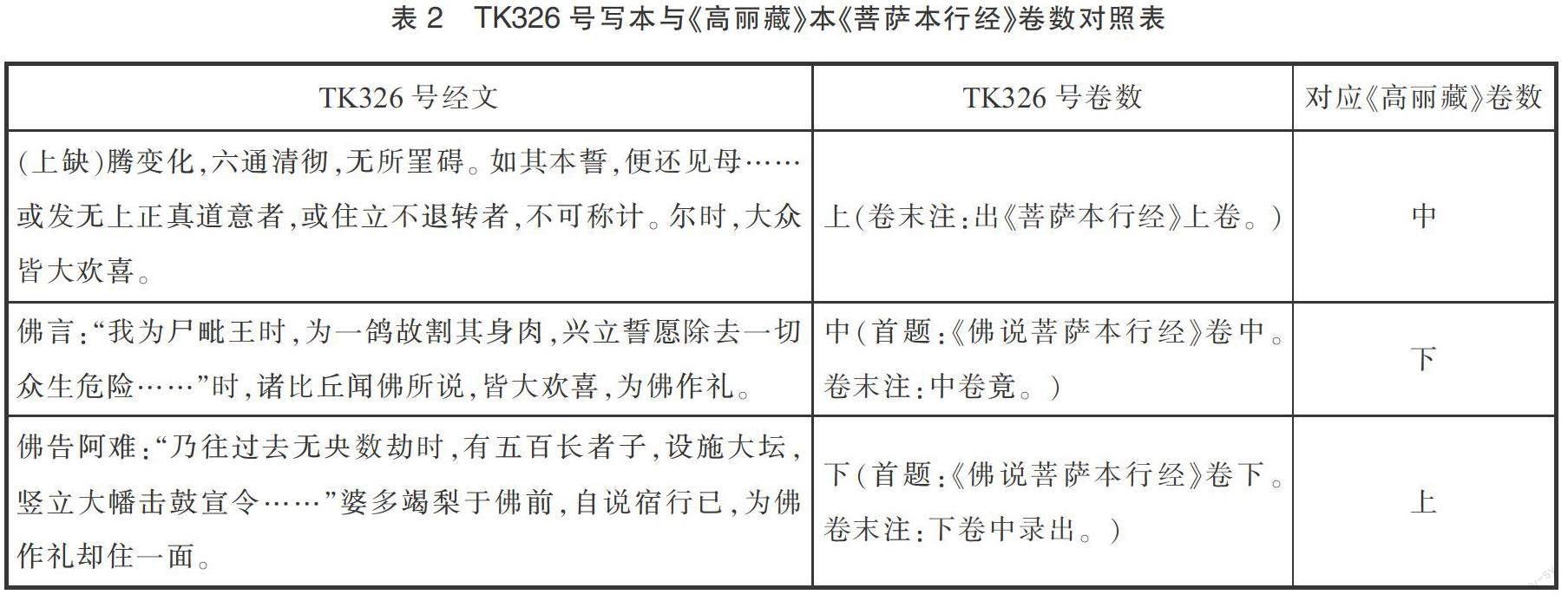

收錄于再雕本《高麗藏》中的《菩薩本行經》卷上末尾有一條校勘記:“丹藏以此卷為下卷,以中為上,以下為中。今詳始末,丹藏錯耳。”也就是,《契丹藏》將原本的上卷錯置為下卷,將中卷錯置為上卷,將下卷錯置為中卷,導致《契丹藏》中此經各卷的順序與《開寶藏》、《高麗藏》等不同。TK326號寫本包含此經的上、中、下三卷,上卷卷首殘缺。

通過表2可以看出,TK326寫本當中著錄的《佛說菩薩本行經》將其他藏經中的中卷誤以為上卷,將下卷誤以為中卷,將上卷誤以為下卷。跟再雕《高麗藏》校勘記中所說的《契丹藏》本顛倒的情況恰好相符,有力地說明了此《佛說菩薩本行經》根據的底本確為《契丹藏》本。

另外值得注意的是,TK326號寫本卷上下半部分缺少《大正藏》本的偈語部分“繞佛三匝,頭面作禮,各還本所。于是世尊進至毗舍離城,到門閫上,而說偈言……”[18]。卷中的卷首缺少從“爾時,如來說是正真微妙語時”至“我今以此正真之行,除去一切眾生身病并除意病”一段話[18]。卷下缺少《大正藏》卷首從“聞如是:一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園”至“欲得具足三十二相、八十種好,嚴凈國土教化眾生;皆由精進而得成辦”的一段話[18]108-109。卷末則刪除了從“昔佛初得道,惟念:眾生愚癡倒見,剛強難化,吾設當為說法者,誰肯信受”至“佛言:爾時國王者,則我身是。時婆羅門者,調達是。菩薩求習智慧,精進如是”數段話[18]112-113。再雕本《高麗藏》的校勘記中并沒有提到這些不同之處,檢核房山石經中的《佛說菩薩本行經》,發現石經本也不缺這些文字。可見TK326號寫本的抄寫者是有意刪掉這些經文的,寫本并非全本,而是一個節抄本。

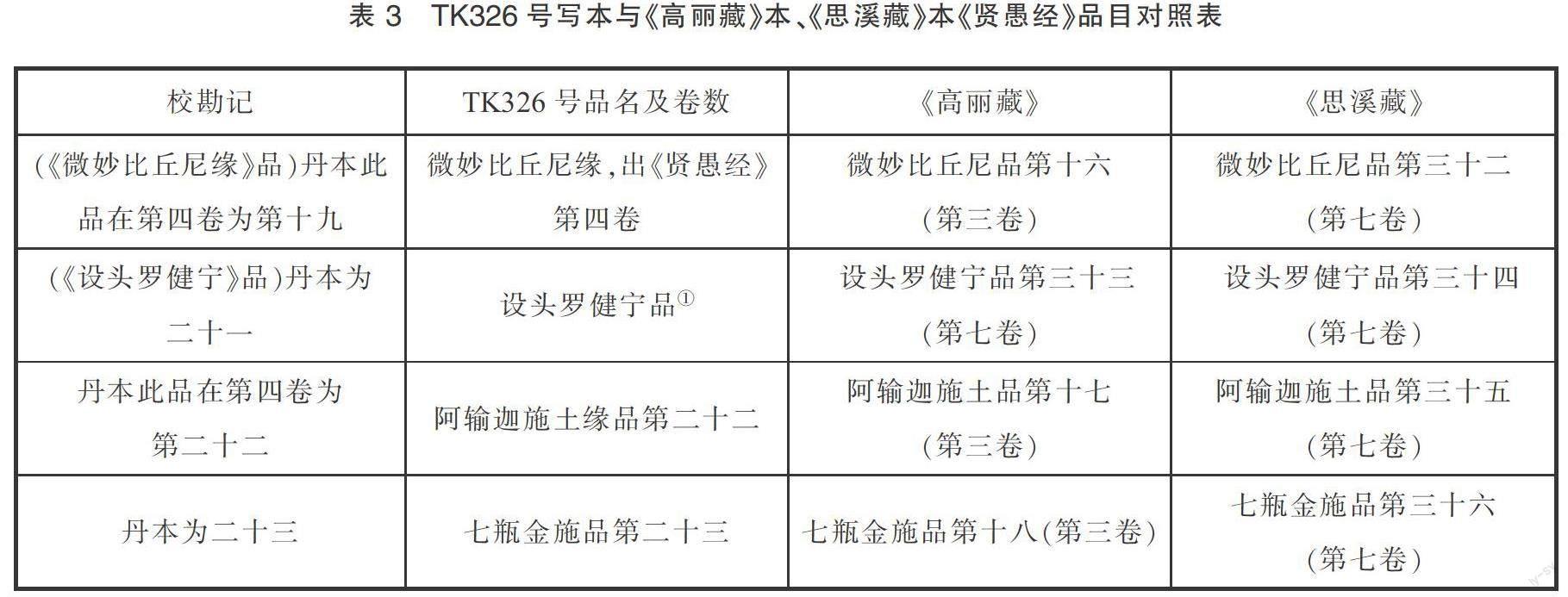

再雕本《高麗藏》中涉及到《賢愚經》的校勘記共有46條。TK326號寫本中的《賢愚經》為第四卷,與之相關的《契丹藏》校勘記有四條。現在可以見到的《賢愚經》版本主要包括敦煌本、日本古寫經系統以及刊本藏經系統{1}。從卷數來看,現存的《賢愚經》可以分為十三卷本、十五卷本、十六卷本和十七卷本系統。從品目來看,《賢愚經》可分為六十二品系統和六十九品系統等。前者以《高麗藏》本為代表,后者以思溪藏本為代表。《賢愚經》前十五品的次序和卷次基本一致,但十五品之后的次第則異常復雜。日本學者福井利吉郎和興津香織曾經對《賢愚經》諸種版本進行過復原和比較,但其主要關注東大寺本究竟為十六卷本還是十七卷本,對諸版本之間的關系缺少深入的考究{2}。最新的研究是三宅徹誠氏對《賢愚經》諸本進行的綜合研究,他比較了諸本卷數和品數差異,并詳細考察了日本古寫經本和敦煌本的分卷和品數的不同{3}。篇幅所限,本文的主要目的在于說明TK326號寫本抄錄的《賢愚經》底本為《契丹藏》本,對諸版本之間的關系暫不涉及。

由于TK326號寫本中的《賢愚經》僅存八個整頁,三個半頁,分別為卷四和最后半頁卷七。卷七未標明卷次和品目,可以不用考慮。與TK326號卷四殘存部分相關的校勘記共有四條,分別為《微妙比丘尼緣品》、《設頭羅健寧品》、《阿輸迦施土緣品》、《七瓶金施品》等四品。如表3所示,TK326號寫本《微妙比丘尼緣品》未標明品數,但是標明了卷數,屬第四卷。《高麗藏》本和宋《思溪藏》本分別屬于第三卷和第七卷。TK326號寫本的卷數與《高麗藏》本及《思溪藏》本都不同,說明TK326號寫本與這兩個版本都不同。《高麗藏》關于《契丹藏》的校勘記為“丹本此品在第四卷,為第十九”,TK326號的卷數與此正符。此外《阿輸迦施土緣品》和《七瓶金施品》的情況也與此相同,TK326號寫本的品數分別為第二十二品和第二十三品,《高麗藏》本和宋《思溪藏》本的品數與此不合。只有《契丹藏》的校勘記與TK326號寫本符合。TK326號寫本未標明《設頭羅健寧品》的卷數和品數,但是依照此品的位置可以斷定,與《契丹藏》校勘記說它屬于第二十一品的判斷是符合的。

TK326號寫本中抄錄的最后一種經典為《護凈經》。《校正別錄》中有如下關于《護凈經》的校勘記:“‘一切眾人普使聞知已下,《國》《宋》兩本有‘一切檀越施設法會等凡二百五十五字之文。《丹藏》所無,其文切要。今為看舊《丹藏》經者,具錄于左。”這說明《契丹藏》本比《開寶藏》本和《高麗藏》初雕本本在經文末尾少二百五十余字。根據前文的論證,我們已經能知道TK326號寫本依據的文本是《契丹藏》,如果《護凈經》的后半部分仍存,其文本結構也應與此相同,遺憾的是TK326號寫本中的《護凈經》后半部分殘缺。筆者另外發現房山石經中有《護凈經》的兩個石刻本,與上述校勘記中描述的《契丹藏》本結構相同。《護凈經》的版本情況較為復雜,擬另行撰文說明,此處不再展開論述。

余 論

上文主要從千字文和保存于《高麗藏》中的《契丹藏》校勘記兩點證明了TK326號寫本與《契丹藏》密切相關,抄寫依據的底本應為《契丹藏》本或者依據《契丹藏》刊刻的另刻單經。這進一步說明了流行于西夏的佛經與《契丹藏》以及遼刻本存在密切聯系。竺沙雅章此前用版本學的方法考證出黑水城出土的漢文文獻中有一批遼刊本,其中有一些是《契丹藏》的殘片,揭示出遼代刊刻的《契丹藏》曾在西夏境內流通。此文刊出之后,國內西夏和遼金學界對其缺乏響應以及更深入的探討。筆者的論證是在竺沙雅章研究的基礎上,將尚存于世的《契丹藏》校勘記與黑水城出土的漢文佛典相比勘,以俄藏黑水城TK326號寫本為例,提出遼刻本對西夏的影響形態除了竺沙氏發現的在西夏境內流通的遼刊本之外,尚有與《契丹藏》文本結構相同的西夏寫本。前輩學者已經充分注意到遼代佛教對于西夏佛教的影響,這體現在西夏漢傳佛教與遼代一樣明顯受到華嚴學的影響,西夏出土文獻中有大量與華嚴有關的文獻{2};同時也體現在西夏出土文獻中有遼代僧人的著作,例如通理大師、海山思孝、圓通道?等{3}。從寫本和刻本等物質形態來探討遼代刊刻的佛經對于西夏的影響,除了竺沙雅章做出開創性的研究之外,其他學者對此似乎缺乏關注。筆者認為關于《契丹藏》和遼刻本對西夏佛經的影響,仍有繼續研究的空間。

參考文獻:

[1]孟列夫. 俄藏黑水城文獻·漢文部分:第5冊[M]. 上海:上海古籍出版社,1998:91-106.

[2]孟列夫. 俄藏黑水城文獻·漢文部分:第6冊[M]. 上海:上海古籍出版社,2000:38.

[3]張旭,馮國棟. 宋代寫本藏經考略[J]. 世界宗教文化,2021(01):170-175.

[4]竺沙雅章. 新出資料よりみた遼代の仏教[J]. 禪學研究,1994(72):1-26.

[5]方廣锠. 第三種遼藏探幽[J]. 世界宗教研究,2015(03):1-9.

[6]羅福萇. 西夏贖經記[J]. 國立北平圖書館館刊第四卷第3號,1930:71-72.

[7]王靜如. 河西字藏經雕版考[M]// 王靜如. 國立中央研究院歷史語言研究所單刊甲種之八·西夏研究:第1輯. 北平:中央研究院歷史語言研究所,1932:2-3.

[8]聶鴻音. 《仁王經》的西夏譯本[J]. 民族研究,2010(03):44-49.

[9]方廣锠. 中國寫本大藏經研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2006:15.

[10]蔡運辰. 二十五種藏經目錄對照考釋[M]. 臺北:新文豐出版公司,1983:18,23,84.

[11]童瑋. 二十二種大藏經通檢[M]. 北京:中華書局,1997:311,452.

[12]何梅. 歷代漢文大藏經目錄新考[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2014:798,800,848.

[13]羅炤. 有關《契丹藏》的幾個問題[J]. 文物,1992(11): 51-57.

[14]何梅. 房山石經與《隨函錄》·《契丹藏》·《開元錄》的關系之探討[J]. 佛學研究,1996(05):262.

[15]大藏經刊行會. 大正新修大藏經:第55卷[M]. 臺北:新文豐出版公司,1973:696.

[16]方廣锠. 佛教大藏經史:八—十世紀[M]. 北京:中國社會科學出版社,1991:226-251.

[17]柳富鉉. 論《高麗再雕藏》中所見的《契丹藏》[J]. 藏外佛教文獻,2008(02):409-442.

[18]大藏經刊行會. 大正新修大藏經: 第3卷[M]. 臺北:新文豐出版公司,1973:119.