動蕩變革期的全球核安全治理

吳莼思

【關鍵詞】核安全治理??核武器??國際機制??大國關系

核技術的開發應用既體現了科技進步,也隱藏著巨大的風險挑戰。因此,幾乎從核武器誕生時起,人類就開始了管控和治理核力量的努力。當前,世界進入新的動蕩變革期,全球地緣安全局勢正發生重大變化。在此背景下,全球核安全治理將往何處去?通過梳理全球核安全治理機制的變化過程,剖析當今全球核安全治理機制面臨的挑戰可以發現,全球核安全治理機制迫切需要重聚共同應對全球問題的共識,鼓勵主要國家放棄冷戰思維,以良性合作的互動關系推動全球核安全治理穩步前行。

全球核安全治理的主要機制

作為一個專業詞匯,核安全主要是指由核技術帶來的各種安全問題,尤其是核軍事應用對全球及國家間關系產生的安全影響。核武器巨大的毀傷能力使國際社會從一開始就意識到管控核武器是事關全球和平安全的重大問題,聯合國大會通過的第一個決議的題目就是“設置委員會處理由原子能之發現所引起之問題”。70多年來,國際社會在涉及核安全的問題上構建了諸多國際機制,概括起來,大致有以下四個方面。

第一,國際核不擴散體系。在這個體系中,1968年開放簽署、1970年生效的《不擴散核武器條約》起著基石作用。《不擴散核武器條約》將世界上的國家分為兩類,一類是1967年1月1日前掌握核武器的國家,稱為有核國家;另一類是1967年1月1日前尚未掌握核武器的國家,稱為無核國家。條約要求無核國家不再發展核武器,而為了促使無核國家保持其無核狀態,《不擴散核武器條約》提出有核國家要作出兩項努力,一是有核國家承諾幫助無核國家發展核工業,二是有核國家承諾進行核裁軍。正是從這一條約出發,國際社會逐漸樹立了核不擴散的理念,聯合國安理會2004年4月28日通過的第1540號決議明確指出,核武器擴散對國際和平與安全構成威脅。基于核擴散危害國際和平安全的理念,國際社會采取了多種措施防止核武器擴散,比如,構建無核武器區,要求無核武器國家接受國際原子能機構安全保障,以及制定多種國際核出口控制制度等。國際核不擴散體系形成了一整套國際規范、制度和措施。

第二,國際核軍控與裁軍體系。除了防止核武器擴散,對于如何管理核武器及核武器國家之間的關系,國際社會也形成了一些制度安排。由于美蘇(俄)兩國的核武庫遠超其他國家,而且美蘇在冷戰時期進行了激烈的核軍備競賽,因此,這一體系主要體現為美蘇(俄)之間的核軍控與裁軍協議。但21世紀以來,美俄之間的核軍控進程出現了重大逆轉。美國小布什政府退出了《反導條約》,特朗普政府退出了《中導條約》。當前,美俄之間的核裁軍協議僅剩《新削減戰略武器條約》,兩國之間的核裁軍和戰略穩定對話也因美國不斷推進導彈防御計劃以及當前的地緣安全局勢而困難重重。2023年2月21日,俄羅斯總統普京宣布俄方將暫停履行《新削減戰略武器條約》。美俄在核問題上的博弈,乃至全球范圍內的核軍控和裁軍博弈將進入新階段。

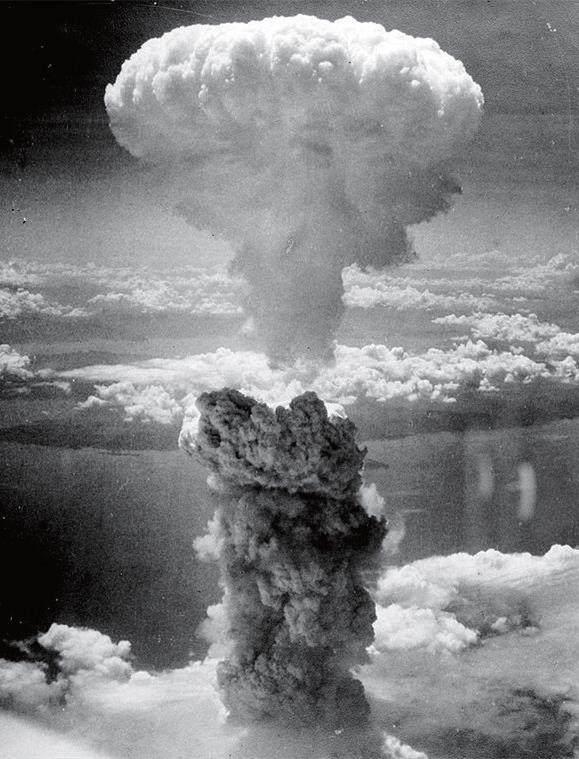

1945年8月9日,美國向日本長崎投下的原子彈產生的蘑菇云。

1995年5月11日,聯合國舉行《不擴散核武器條約》審議和延長大會,178個締約國以協商一致的方式決定,無限期延長該條約。這是大會現場的資料照片。

美俄之外,其他核武器國家之間也有一些核軍控對話交流。比如,《不擴散核武器條約》規定的五個核武器國家(中國、法國、俄羅斯、英國和美國,簡稱“五核國”)之間建立核裁軍信任措施的會議,五核國編制核術語方面的工作[1],2022年2月中國與歐盟方面以視頻方式舉行的新一輪軍控與防擴散磋商等。中美之間也曾在戰略安全對話的框架下舉行過有關軍控和防擴散問題的磋商。

第三,民用核能和核設施的監管體系。國際原子能機構在該領域扮演著核心關鍵角色,已經從法律文書及履約審議、安全標準制定、國際同行評審機制、知識管理及信息共享、人力資源培養等多個方面構建了全球核安保架構。[2]2011年日本福島核事故發生之后,核電站安全問題進一步引發全球關注,不僅國際原子能機構進一步上調了對核電站的安全要求,各國也更加重視核反應堆和核電站的安全問題。民用核能及核設施在安全領域受到的關注度明顯上升。然而,2017年之后,隨著美國特朗普政府將“大國競爭”作為國際政治的主導敘事,全球民用核能和核設施的監管合作正面臨巨大不確定性。一方面,美國特朗普政府對全球核能安全治理缺乏興趣,拜登政府則延續了前政府關于大國競爭的敘事,聚焦于限制“戰略競爭者”的核能力。另一方面,包括國際原子能機構在內的國際機制在核能及民用核設施安全監管上的作用受到大國競爭影響。烏克蘭危機中,對烏克蘭境內核電站問題的博弈比較明顯地反映了這一現實。此外,美國的一些盟友正利用美國大國競爭戰略推卸其在民用核安全方面的責任。這從日本在處理福島核污水問題上的表現可見一斑。

第四,相關問題的磋商和談判議程。除了已有的、運行中的核安全治理機制,在國際核軍控和裁軍領域還有一些仍在推動的重要議程。其中,部分是比較傳統的核軍控和不擴散議題,比如,關于停止武器級核材料生產問題的談判以及《全面禁止核試驗條約》的生效問題等。然而,更加值得注意的是,新興技術以及大國在外太空等全球公域的博弈對全球核安全治理可能產生的影響正在成為前沿議題。網絡、人工智能等本身都是國際政治及全球治理中的重大議題,這些技術又可能對核武庫安全以及核國家對戰略穩定的看法產生重要影響,需要被納入全球核安全治理的未來議程中。從實踐的角度來看,將網絡、人工智能、外太空等議題與全球核安全治理聯系起來并不容易,因為網絡等領域本身都含有大量專業技術,如何將這些領域的專業人士與核安全治理領域的專業人士聚在一起,形成有意義的政策對話而不僅僅是技術對話,找到可行的工作方案,還需在工作機制構建方面深化探索。

全球核安全治理機制面臨的新挑戰

冷戰結束后,全球核安全治理機制借助大國合作的有利條件在延長《不擴散核武器條約》以及完成《全面禁止核試驗條約》并開放簽署等方面取得了令人矚目的成就。盡管如此,全球核安全治理依然存在諸多問題。首先,核武器擴散的勢頭有所上升。1998年5月,印度和巴基斯坦相繼進行核試驗。21世紀初,朝鮮和伊朗核問題又引發全球高度關注并持續發展,至今仍未得到妥善解決。其次,美國不斷推進導彈防御系統建設,并為此退出《反導條約》,實質性地改變了全球核軍控和裁軍的底層邏輯。第三,美國欲憑借其所謂的“一超”地位進一步改造全球核安全治理機制,以更有效服務其全球戰略。其中具有代表性的是小布什政府的“防擴散安全倡議”(PSI)和奧巴馬政府的核安全峰會。小布什政府與奧巴馬政府雖然執政理念相距甚遠,“防擴散安全倡議”與“核安全峰會”在達成核不擴散目標上所采用的路徑與手段也全然不同,但這兩個方案對全球核安全治理機制的終極影響是一致的,即通過這些方案,美國將主導全球核秩序。因此,在考察全球核安全治理機制演變時,不僅要注意其如何演變,還要看到其背后的推動力量。

2001年12月13日,布什宣布美國決定退出美蘇1972年簽署的《反彈道導彈條約》。

2022年8月23日,在阿富汗南部赫爾曼德省桑金地區,一名男孩站在被美軍轟炸過的廢墟之中。

2022年11月1日,美國核潛艇“基韋斯特”號抵達韓國釜山港。

在全球核安全治理機制面臨以上既有挑戰的同時,2022年爆發的烏克蘭危機進一步對全球核安全治理機制的有效性和可持續性帶來考驗。

一、核武器國家之間維持合作性關系的不確定性大幅上升

2022年年初,五核國《關于防止核戰爭和避免軍備競賽的聯合聲明》在全球核安全治理方面釋放了十分積極的信號,但不久后爆發的烏克蘭危機急劇改變了核武器國家之間的關系。特別是美俄核裁軍勢頭出現倒退。美國拜登政府上臺之初,美俄通過延長《新削減戰略武器條約》曾使雙方在核裁軍及戰略穩定對話方面的關系短暫回暖,但烏克蘭危機再次凍結了這一進程。當前,美俄在履約問題上相互指責,俄羅斯暫停履行《新削減戰略武器條約》,美俄戰略穩定談判難以恢復,烏克蘭戰場上的核風險揮之不去。

烏克蘭危機進一步凸顯了地緣政治因素對當前國際關系的影響力。從地緣政治視角看待國際事務及核武器國家之間的關系,將實質性地改變冷戰結束后促進核武器國家間在核安全治理方面合作的政策環境。核武器國家在核軍控和裁軍方面的戰略考量趨于復雜化。同時,烏克蘭危機加劇了國際關系的陣營化發展。歐洲主要國家和歐盟在烏克蘭危機爆發后大幅調整了與俄羅斯及美國的關系,在切斷與俄能源合作、對俄實施制裁的同時加深了對美依賴。北約在歐洲安全中的聲望和作用明顯得到強化。冷戰時人們所熟知的陣營化現象正在獲得新的動力。在此背景下,大國在全球事務中的立場、國際多邊機制中的政策選擇將受到陣營結構的約束,核武器國家之間要開展合作將更為不易。

二、全球核安全治理機制的有效性遭到更大質疑

近年來,美國出于大國競爭戰略的考慮,在核擴散方面正重新放松對其盟友的約束。美國的核不擴散政策一貫具有兩面性和選擇性。美國對其盟友或擬拉攏對象的核擴散行為,通常視而不見或采取“高舉輕放”的處置手段。當前,美國將戰略重心放在遏制中國上,其在亞太地區再次表現出放松對盟伴核擴散行為約束的傾向。其一,美國組織美英澳三邊安全伙伴關系,向澳大利亞提供核潛艇的項目直接違反了多項國際核不擴散規范。[3]其二,美國在東北亞地區強化其所謂的核延伸威懾。在向東北亞地區推進導彈防御系統的基礎上,美國當前正尋找機會將所謂中程導彈重新引入東北亞地區。其三,在美國戰略動向的指引下,日韓等國近期不斷傳出“核共享”之聲。從日本方面來看,其堅守“無核三原則”的立場正在出現倒退。日本首相岸田文雄2022年3月10日在日本參議院預算委員會上雖然表示日本政府無意討論“核共享”政策的前景,但他為自民黨內公開討論“核共享”問題打開了禁忌。在2022年8月《不擴散核武器條約》第十次審議大會上,人們注意到在日本提交的官方文件中刪去了“無核三原則”的表述。從韓國方面來看,2023年初有媒體傳出韓美正在討論聯合進行核演習。這一報道雖然很快遭到美方否認,但仍清晰顯示了韓國在核共享問題上的急切態度。

此外,國際核安全治理機制應對可能出現的核風險的能力遭到全面質疑。這至少有兩方面原因。其一,就決策能力來看,全球核安全治理方面的重大事件需要聯合國安理會作出決定,但烏克蘭危機直接牽涉聯合國安理會常任理事國,安理會能否作出決策、需要多久作出決策就成了問題。如果這一沖突長期持續,大國關系繼續惡化,那么不僅是烏克蘭地區的核安全問題,全球其他區域的核安全問題都有可能成為大國博弈的抵押品。其二,就行動能力來看,國際原子能機構或其他國際機構能否有效應對可能出現的核災情仍值得探討。從烏克蘭危機中的場景來看,核災情至少可以發生在兩個層面,一是戰術核武器的軍事使用,二是民用核設施遭到破壞。國際原子能機構雖然積極介入烏克蘭核電站的安全保障工作,國際社會也大力為國際原子能機構開展工作提供各種支持和便利,但其職責和能力相對于要應對的核危險局面仍相當有限。

三、無核武器國家與核武器國家之間的裂痕繼續擴大

無核武器國家與核武器國家之間的矛盾由來已久。根據《不擴散核武器條約》,核武器國家要采取有效措施進行核裁軍。然而在實踐中,核武器國家的核裁軍進程不符合無核武器國家的期待,無核武器國家在現實中仍面臨核武器打擊的風險。在1995年《不擴散核武器條約》25年期約將滿,需要進行延期談判時,無核武器國家與核武器國家之間就曾進行激烈博弈。當時,核武器國家承諾向無核武器國家提供安全保障,《不擴散核武器條約》以5年一審的方式得以延長。由此,《不擴散核武器條約》延長后每5年進行一次的審議大會,基本上都成為無核武器國家與核武器國家激烈斗爭的場所。但無核武器國家對國際核軍控與裁軍領域的狀況依然十分不滿,一些國家開始推動更激進的徹底否定核武器合法性的國際議程。2010年,在《不擴散核武器條約》審議大會的最終文件中,部分國家成功推動寫入了關于考慮開展核武器公約談判或建立其他有助于促進核裁軍機制的內容。[4]此后,關于《禁止核武器條約》的談判迅速推進。2016年10月27日,聯合國大會通過第71/258號決議,決定在2017年舉行關于禁止核武器的具有法律約束力的文件的談判。2017年3月27日這一談判在聯合國紐約總部啟動,并在當年7月7日宣告完成。《禁止核武器條約》于2017年9月20日開放簽署,2020年10月26日,隨著洪都拉斯成為第50個簽約國,條約生效的條件得以滿足。2021年1月22日,《禁止核武器條約》正式生效。[5]

2022年9月26日,在位于紐約的聯合國總部,聯合國秘書長古特雷斯(前左)在紀念“徹底消除核武器國際日”高級別會議上致辭。

《禁止核武器條約》禁止締約國在其領土或其管轄范圍內部署核武器或其他核爆炸裝置,要求擁有、掌握或控制核武器及其他核爆炸裝置的締約國須以不可逆方式消除核武器并接受檢查。五核國均未參與這一條約,接受美國核保護傘和延伸威懾的無核武器國家也面臨著是否支持這一條約的巨大壓力。這樣,以《禁止核武器條約》的達成和推進為標志,無核武器國家與核武器國家在全球核安全治理方面的較量進入了新階段。無核武器國家與核武器國家之間重新形成合力還是走向更尖銳的對立,將對全球核安全治理的未來發展產生重要影響。

全球核安全治理機制的發展前景

根據上文分析可以看出,全球核安全治理面臨的實質問題是缺乏應對現有挑戰的有效手段。盡管如此,在全球層面建立起來的各種核安全治理機制的基本架構仍然存在并繼續發揮作用。一方面,從觀念層面來看,核不擴散以及防止核災難發生在道義上是正確的,國際社會對此仍有共識。另一方面,從機制層面來看,無論是聯合國、國際原子能機構,還是“裁談會”(日內瓦裁軍談判會議)等仍在運行中,國際社會也蘊藏著支持核安全治理的強大力量。

在此背景下,要解決當前全球核安全治理所面臨的巨大挑戰,關鍵在于如何激發全球核安全治理中各種力量、各種機制、各種平臺的正向互動,使其相向而行、攜手合作,共同應對核領域出現的安全風險。回顧以往的全球核安全治理進程,未來改善全球核安全治理機制的合作動力可能來自三個方向。

第一,提升聯合應對全球性問題的共識。冷戰結束后,隨著經濟全球化的發展,人們認識到,世界上存在大量的全球性問題。全球性問題主要有三個特征:跨國性、聯系性和共同性。所謂跨國性,是指這類問題不以領土邊界為限制,相關國家在物理與技術上不能排除其對本國或者他國產生影響。聯系性是指這類問題模糊了國內與國際的界限,既非單純的國內問題也非單純的國際問題,而是在國內與國際問題之間具有很強傳遞性效應。所謂共同性,是指超越國家之上,成為多個國家間的共同利益,需要多國作出集體決策,以采取集體行動進行治理。核安全治理實質上是全球性問題,需要國際社會共同努力尋找解決方案。

第二,建立大國關系良性互動基礎上的核安全治理合作。冷戰后一段時期內,全球核安全治理中出現的“繁榮”景象,非常形象地反映了大國關系良性互動對于推進全球核安全治理的重要作用。一是蘇聯解體后在原蘇聯空間內遺留的核擴散風險及核安全風險得到了控制。二是通過延長《不擴散核武器條約》、談判完成《全面禁止核試驗條約》等強化了全球核安全治理機制。三是大國在應對南亞、朝鮮半島、中東等地區核問題上展開合作。四是國際原子能機構的安全保障機制、國際出口管制制度等得到強化。[6]總的來看,大國關系緩和、政治和戰略互信上升在很大程度上能激發主要國家在核安全治理領域的合作。

第三,主要國家為管控危機而在核安全治理方面開展合作。聚焦于冷戰結束后主要國家在全球核安全問題上合作的分析,有時可能會忽略主要國家在冷戰期間仍能開展核安全治理合作的事實。美蘇在冷戰時期曾就核軍控和裁軍達成一系列協議的事實表明,良性關系并非主要國家展開核安全治理合作的唯一動力。值得注意的是,美蘇在冷戰時期的核軍控和裁軍進程得以啟動,在一定程度上是1962年古巴導彈危機刺激的結果。就此意義而言,主要國家由關系緊張而激發在核安全治理方面的合作實非良策。

從以上三項激發全球核安全治理合作的動機來看,前兩項情形出現時的國家間關系范式與最后一項所處的時代環境完全不同。也就是說,如果國家間關系回到上述第三種情況,主要國家之間核關系未必不能出現像冷戰期間那樣的軍控和裁軍情況,但其所帶來的不是第一、二種情形下出現的全球安全形勢緩和以及國家間和國際社會之間的良性互動。

當前,烏克蘭危機仍在持續。大國關系繼續惡化以及核威懾被有意識地加碼使用已經使全球核安全治理機制越來越難以承受其所面臨的巨大壓力。重新加固并繼續發展全球核安全治理機制成為十分緊迫的議題。國際社會應積極行動起來,重新為攜手應對核安全這一全球性公共問題塑造共識,推動主要國家關系向著良性互動、健康穩定的方向發展。總的來說,全球核安全治理機制的完善落實正處于十字路口,需要各國和國際社會的共同努力。

[1]?王群主編:《當代中國戰略安全與軍控外交》,北京:世界知識出版社,2018年9月版,第260-266頁。

[2]?沈欣媛、陳志斌、王海霞:《全球核安全框架發展現狀及近年主要動向簡析》,載《全球科技經濟瞭望》2016年第8期,第67-76頁。

[3]?中國軍控與裁軍協會、中核戰略規劃研究總院:《危險的合謀:美英澳核潛艇合作的擴散風險》,2022年7月,http://cacda.org.cn/ueditor/php/upload/file/20220720/1658312324521846.pdf。

[4]《不擴散核武器條約》審議大會文件,聯合國網站,2010年5月,https://www.un.org/en/conf/npt/2010/confdocs.shtml。

[5]?丁伊:《<禁止核武器條約>之困境及出路》,載《國際安全研究》2022年第2期,第79-103頁。

[6]?胡九龍:《論大國關系影響核不擴散機制效果的兩面性》,載《國際論壇》2009年第2期,第22-27、78-79頁。