數字普惠金融對家庭財產性收入的影響研究

張偉 盧洋

摘? ?要:家庭財產性收入逐漸成為提高居民收入的重要增長點,數字普惠金融對家庭財產性收入的影響及其城鄉、地區異質性值得關注。本文采用北京大學數字普惠金融指數宏觀數據和中國家庭金融調查(CHFS)2019年的微觀數據,探討了數字普惠金融對家庭財產性收入的影響。研究結果表明:數字普惠金融能夠顯著促進家庭財產性收入規模的擴大,這一作用是通過促進家庭參與金融市場來實現的;數字普惠金融對家庭財產性收入的促進作用存在城鄉和地區異質性,表現為對農村和中西部地區的促進作用更強;家庭金融關注度越高,越有利于發揮數字普惠金融對家庭財產性收入的促進作用。

關鍵詞:數字普惠金融;財產性收入;收入差距;共同富裕

中圖分類號:F832? 文獻標識碼:A? 文章編號:1674-2265(2023)03-0079-08

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2023.03.011

一、引言

面對復雜的國際環境,2021年國務院《政府工作報告》提出:“穩定和擴大消費。多渠道增加居民收入。”相比工資性收入和轉移性收入,家庭財產性收入的增長更具有主動性和靈活性,有較大的提升空間和增長潛力,逐漸成為居民收入的重要增長點。2018—2020年,全國居民人均財產凈收入占人均可支配收入的比重分別為8.43%、8.52%和8.67%,呈小幅增長趨勢,但與發達國家20%~40%的占比仍有較大差距(張兵和生晗,2020)[1]。

研究居民財產性收入的意義在于:一方面,居民財產性收入的增加有利于提高中等收入群體比重,優化我國的分配結構使之趨向“橄欖型”,而中等收入群體的增加有助于拉動國內消費和激發內需潛力,能促進雙循環格局的構建和國內經濟增長。另一方面,財產性收入是財產的衍生財富(康書生和李靈麗,2010)[2],會產生“富者越富、窮者越窮”的“馬太效應”。財產性收入差距的擴大對收入差距擴大的影響愈加顯著(王雄軍,2017)[3],《中國統計年鑒2021》中的數據顯示,從絕對數來看,2016—2020年我國城鄉人均財產凈收入差距從2999.2元擴大到4207.7元;從相對數來看,2016—2020年我國城鄉人均財產凈收入差距占城鄉人均可支配收入差距的比重從14.1%增長到15.8%,財產性收入差距是造成城鄉居民收入差距的重要因素。因此,要加大對財產性收入的關注和研究力度。

金融市場是家庭獲得財產性收入的重要渠道,提升家庭的財產性收入離不開金融的支持(康書生和李靈麗,2010)[2],但發展中國家普遍存在金融抑制問題。數字普惠金融具有方便快捷、成本低、門檻低和覆蓋面廣等特點,其包容性能有效彌補傳統金融的不足,拓展金融服務的對象群體和輻射半徑,開發傳統金融體系的“長尾市場”。對家庭而言,數字普惠金融可以降低金融服務門檻和成本,提高家庭金融可得性,緩解金融排斥,有效滿足家庭對金融服務的需求,有助于家庭參與金融市場進行投資理財活動,對家庭財產性收入的提高具有積極的促進作用。

本文通過文獻梳理和實證檢驗探究數字普惠金融對家庭財產性收入規模是否具有促進作用,對城鄉和不同地區的家庭財產性收入規模的影響是否具有異質性,并探討數字普惠金融對家庭財產性收入規模產生影響的作用機制。本文的邊際貢獻可能有以下三點:(1)目前,鮮有研究關注數字普惠金融發展水平對微觀家庭財產性收入的影響,本文使用CHFS數據和北京大學數字普惠金融指數對此進行實證研究;(2)本文從城鄉和地區兩個角度分析數字普惠金融對家庭財產性收入的異質性影響,為縮小城鄉收入差距和緩解地區發展不平衡等問題提供實證依據,有利于共同富裕目標的實現;(3)本文以“家庭是否參與金融市場”作為中介變量,探討了數字普惠金融對家庭財產性收入影響的機制,豐富了傳導機制的微觀研究。

二、文獻綜述與研究假設

(一)文獻綜述

1. 影響家庭財產性收入的因素。宏觀因素方面,金融結構、城鎮化率、金融發展等因素會影響財產性收入。康書生和李靈麗(2010)[2]認為,金融支持是大面積提高居民財產性收入的重要途徑。王雄軍(2017)[3]通過數據分析發現,財富不均、資本市場存在“馬太效應”以及金融服務不均衡等因素會加劇財產性收入差距。谷明娜和李金葉(2018)[4]通過實證分析發現,優化金融結構和提高城鎮化率對居民財產性收入具有積極影響。陳剛(2015)[5]認為,優化金融結構可以擴大金融規模的受益對象,相比于金融規模的擴大,財產性收入的增加受金融結構優化的積極影響更為明顯。微觀因素方面,家庭的金融知識水平、金融素養稟賦、人力資本水平等會影響財產性收入的可能性或規模(聶雅豐和胡振,2021;李慶海等,2018)[6,7]。

2. 數字普惠金融與收入的相關性。在宏觀層面,既有文獻主要研究了數字普惠金融的城鄉收入分配效應,認為城鄉收入差距會隨著數字普惠金融的發展呈現收斂趨勢。宋曉玲(2017)[8]研究發現,城鄉收入差距的縮小得益于數字普惠金融具有的降低門檻和減弱排斥等功能。周利等(2020)[9]使用中國勞動力追蹤調查數據研究發現,城鄉收入差距由于數字普惠金融能夠提高金融可得性而得以緩解。劉心怡等(2022)[10]利用2013—2020年中國省級面板數據實證研究發現,數字普惠金融會對共同富裕產生積極影響,在提升收入和縮小差距方面具有明顯成效。在微觀層面,既有文獻主要探討數字普惠金融對創業(張勛等,2019)[11]、金融資產配置等家庭行為的影響。廖婧琳和周利(2020)[12]實證分析發現,家庭參與金融市場和持有風險金融資產投資均受到數字普惠金融發展深度的正向影響。周雨晴和何廣文(2020)[13]利用CHFS(2015年)數據研究發現,家庭持有風險金融資產的概率和金融資產中風險金融資產所占的比例正向依賴于數字普惠金融的發展水平。

綜上,目前對財產性收入的研究,主要集中在金融結構、城鎮化率和金融發展等宏觀金融因素對宏觀財產性收入的影響,以及家庭金融知識水平、金融素養稟賦等微觀因素對微觀層面家庭財產性收入的影響,鮮有文獻研究宏觀數字普惠金融發展水平對微觀層面家庭財產性收入的影響。因此,本文采用CHFS微觀數據,探討數字普惠金融對家庭財產性收入規模的影響、城鄉和地區異質性及其傳導機制,并提出有利于增加家庭財產性收入的政策建議。

(二)研究假設

數字普惠金融通過互聯網技術突破傳統普惠金融的時間和空間制約,具有方便快捷、成本低、門檻低和覆蓋廣等特點。一方面,數字普惠金融能夠降低家庭獲得金融服務的成本和門檻(金發奇等,2021)[14],擴大金融服務覆蓋范圍(焦瑾璞等,2015)[15],并提高金融服務和產品的可獲得性(廖婧琳和周利,2020)[12],有利于家庭參與金融市場并提高投資概率,從而增加家庭財產性收入;另一方面,數字普惠金融能夠緩解家庭流動性約束(劉超和李國成,2022)[16],家庭流動性約束的緩解能夠刺激更多的風險投資行為(饒育蕾等,2021)[17],對財產性收入的獲得具有積極影響。基于以上觀點,提出假設1:

假設1:數字普惠金融對家庭財產性收入的提升具有正向促進作用。

數字普惠金融旨在為社會中的不同群體和階層提供全方位、有效的金融服務,特別是為不被傳統金融重視的相對弱勢群體提供有效且及時的金融服務,促進了農村和中西部地區金融市場的發展,彌補了傳統金融覆蓋范圍不足的短板,滿足了農村和中西部地區金融弱勢群體對金融服務的需求。雖然數字普惠金融對城鎮和東部地區也具有上述作用,但是從邊際效應來看,由于城鎮和東部地區已經獲得了相對豐富的金融資源和金融信息,因此,數字普惠金融滿足農村和中西部地區對金融服務需求的作用要大于城鎮地區和東部地區(宋科等,2022)[18],對金融弱勢群體的金融可得性的提升效果更為明顯,因此,提出假設2:

假設2:數字普惠金融對相對弱勢群體(農村、中西部)家庭的財產性收入規模的正向促進作用更強。

三、數據、變量與模型

(一)數據

被解釋變量和個人、家庭層面的控制變量來源于2019年CHFS數據庫。該數據庫有34643戶家庭的微觀數據,涉及29個省(自治區、直轄市,以下簡稱省份),對數據進行篩選和清洗之后,共得到12098個有效樣本。核心解釋變量來源于北京大學數字金融研究中心2021年4月公布的《北京大學數字普惠金融指數》(2011—2020年),包括覆蓋廣度、使用深度和數字化程度三個一級指標。由于2019年CHFS數據中統計的家庭財產性收入和總收入是2018年的數據,因此,本文核心解釋變量選取2018年數字普惠金融總指數。同時,為保護受訪者隱私,CHFS數據只能獲取受訪者的省級信息,因此,本文參考周雨晴和何廣文(2020)[13]的做法,選用數字普惠金融的省級數據與CHFS數據進行匹配,省級層面的數字普惠金融指數能夠很好地反映區域特征,并且與家庭財產性收入的正向關系非常明顯,使用省級數字普惠金融指數不會影響結論的穩健性。地區層面的部分控制變量來源于2019年《中國統計年鑒》。

(二)變量

1. 被解釋變量。本文的被解釋變量為家庭的財產性收入規模,保留了數據庫中財產性收入非負的樣本。為了平衡數據差異,并考慮家庭財產性收入數據中有較多0值的情況,參考張兵和生晗(2020)[1]、周雨晴和何廣文(2020)[13]的研究,對財產性收入先加1再取自然對數,以保證數據的連續性和有效性。

2. 核心解釋變量。本文的核心解釋變量是2018年數字普惠金融總指數,為了平衡指數差異,實證分析時對數據取自然對數。

3. 控制變量。本文加入三個層面的控制變量:一是戶主層面,包括戶主的受教育年限和健康水平;二是家庭層面,包括家庭規模、住房數量、是否購買商業保險和家庭總收入;三是地區層面,包括城鄉、地區、所在省份GDP和數字基礎設施。

4. 中介變量。本文選用“家庭是否參與金融市場(FM)”作為中介變量,以探討數字普惠金融影響家庭財產性收入的傳導機制。

5. 調節變量。本文選用家庭金融關注度(FI)作為調節變量。變量具體說明見表1。

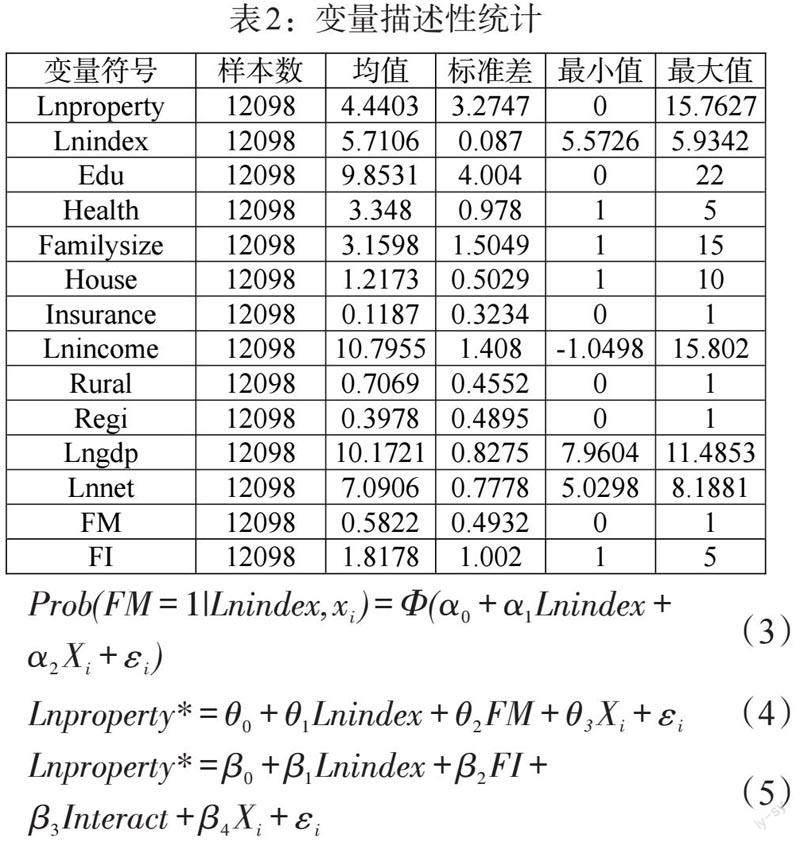

(三)描述性統計

各變量的描述性統計如表2所示。樣本中有2115戶家庭的財產性收入為0,約占總樣本的17.48%;財產性收入大于0的家庭有9983戶,約占總樣本的82.52%。戶主受教育年限的平均值約為9.85年,高于初中水平;平均健康水平處于“一般”和“好”之間。平均家庭人口約為3人,戶均擁有住房約1.2套,約11.9%的家庭購買了商業保險,約58.2%的家庭參與金融市場,家庭對經濟、金融信息的關注程度較低。城鎮樣本約占總樣本的70.7%,東部地區樣本約占總樣本的39.8%。

(四)計量模型設定

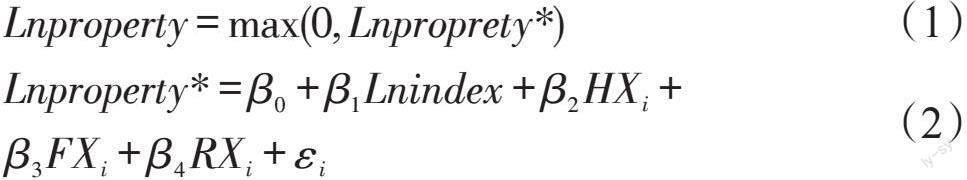

考慮到被解釋變量的數據特點,參考聶雅豐和胡振(2021)[6],選用Tobit模型分析數字普惠金融對家庭財產性收入規模的影響,構建如下模型:

其中,被解釋變量[Lnproperty]為家庭財產性收入規模,[Lnproperty*]為潛變量,表示家庭財產性收入規模大于0的部分。核心解釋變量[lnindex]為數字普惠金融總指數。[Xi]是控制變量,其中,[HXi]是戶主層面的控制變量,[FXi]是家庭層面的控制變量,[RXi]是地區層面的控制變量。隨機誤差項[εi~N(0,σ2)]。

模型(3)用來探討數字普惠金融對中介變量“家庭是否參與金融市場”的影響。模型(5)中,[FI]表示家庭的金融關注度,是本文的調節變量,將數字普惠金融總指數和金融關注度去中心化后的交互項記為[Interact]并納入模型,以驗證調節效應是否存在以及調節效應對主效應的影響。

四、實證結果與分析

(一)基準回歸

表3匯報了數字普惠金融對家庭財產性收入規模的Tobit基準回歸結果。為了驗證數字普惠金融對家庭財產性收入規模影響的穩健性,依次加入戶主、家庭和地區層面的控制變量,結果發現,數字普惠金融在1%的顯著性水平上對家庭財產性收入規模產生正向促進作用,說明數字普惠金融的發展水平越高,家庭獲得的財產性收入規模越大,假設1初步得到驗證。

(二)內生性分析

本文探討數字普惠金融對家庭財產性收入規模的影響,從理論上講,可能存在兩方面的內生性問題:一是反向因果。家庭的財產性收入規模對地區數字普惠金融的發展具有一定的正向反饋作用(劉心怡等,2022)[10],家庭財產性收入越高,其投資理財的意愿可能越高,且可用于投資理財的閑置資金可能越多,從而有助于提高金融市場的活躍度,促進數字普惠金融的發展。二是遺漏變量。宏觀層面的數字普惠金融政策、金融環境等因素、微觀層面的居民風險偏好、思想觀念以及預期等因素,都可能導致回歸系數有偏。

為緩解內生性問題,選用“家庭所在省份的省會城市與杭州的距離”作為工具變量,對該距離先加1再取對數,記為[Lndistance]。數字普惠金融的發展雖然在一定程度上已經突破地理空間約束,但呈現出“以具有先發優勢的杭州為中心,向周邊城市輻射的狀態”(郭峰等,2020)[19],距離杭州越近的省份,其數字普惠金融的發展水平可能越高(廖婧琳和周利,2020)[12],因此,符合工具變量的相關性要求。兩地之間的距離是一個客觀變量,與家庭財產性收入無關,滿足工具變量外生性要求。

數字普惠金融對家庭財產性收入規模影響的IV Tobit兩步法回歸結果如表4所示。其中,第一階段的F統計值比較大,說明不存在弱工具變量問題;IV Tobit模型均通過了Wald檢驗,分別在1%的顯著性水平上拒絕了外生性的原假設,說明的確存在內生性問題,通過工具變量法緩解內生性問題是必要的。由一階段回歸結果來看,工具變量對數字普惠金融總指數的回歸系數為負值,說明“家庭所在省份的省會城市與杭州的距離”與核心解釋變量數字普惠金融呈現負向相關關系,符合預期。

從表4的三個回歸結果來看,數字普惠金融對家庭財產性收入規模的正向促進作用均在1%的水平上顯著,再次證明了結論的穩健性。對比表3基準回歸結果與表4的回歸結果,數字普惠金融總指數對家庭財產性收入規模的正向促進作用均有顯著提升,說明內生性問題的存在會導致低估數字普惠金融對家庭財產性收入規模的正向促進作用,在克服內生性問題后,正向促進作用有所增大。

(三)穩健性檢驗

1. 更換解釋變量。考慮到數字普惠金融的發展具有多面性和復雜性,參考周雨晴和何廣文(2020)[13]的做法,選用數字普惠金融的兩個一級指標——覆蓋廣度和使用深度來衡量數字普惠金融的發展水平,兩個指標取對數后分別記作Lnbreadth和Lndepth。IV Tobit模型回歸結果如表5第(1)列所示,數字普惠金融覆蓋廣度和使用深度對家庭財產性收入的正向促進作用均在1%的水平上顯著,說明在更換核心解釋變量后,前文的研究結論是穩健的。

2. 更換被解釋變量。用“家庭財產性收入的持有概率”替換被解釋變量,將家庭財產性收入規模大于0和等于0的部分分別賦值為1和0,記為Prop。由于家庭財產性收入的持有概率是一個啞變量,因此,采用IV Probit模型進行回歸分析,結果如表5第(2)列所示,數字普惠金融指數對家庭財產性收入持有概率的正向促進作用在1%的水平上顯著,進一步證明了前文研究結論的穩健性。

3. 分位數回歸。為顯示數字普惠金融對家庭財產性收入規模影響分布的全貌,參考張兵和生晗(2020)[1]的做法,對全部樣本進行分位數回歸。由于約17.48%的家庭沒有財產性收入,故選取0.25、0.5、0.75和0.9共四個具有代表性的分位數點進行回歸分析,結果如表5第(3)—(6)列所示。在不同的分位數點上,數字普惠金融對家庭財產性收入規模的正向促進作用均在1%的水平上顯著,說明數字普惠金融對家庭財產性收入的正向影響確實存在,前文的研究結論是穩健的。

五、進一步分析

(一)異質性分析

1. 城鄉異質性。在我國二元經濟結構下,由于城鄉家庭財富稟賦、金融需求和面臨的金融現狀均存在差異,因此,城鎮和農村家庭的財產性收入規模受數字普惠金融發展水平的影響可能有所不同。本文通過含有工具變量的Tobit模型進行分樣本回歸,以探討數字普惠金融對城鎮、農村家庭財產性收入規模的異質性影響,其中城鎮樣本有8552戶,農村樣本有3546戶,回歸結果如表6所示。相比于城鎮家庭,數字普惠金融對農村家庭的財產性收入規模的正向促進作用更高。可能的原因是:一方面,相比于已經擁有較充沛的金融資源和金融信息的城鎮家庭,農村家庭面臨更強的金融約束,其對金融的需求更強,具有包容性特征的數字普惠金融可以通過降成本、降門檻來有效提高農村家庭獲得金融服務的可能性,對農村家庭的金融改善作用更為明顯,因此,對農村家庭財產性收入的促進作用更為明顯;另一方面,在縮小城鄉差距、促進鄉村振興和實現共同富裕等目標的引導下,向農村地區傾斜的政策可能有助于普惠金融對農村家庭財產性收入規模發揮更強的促進作用。

2. 地區異質性。由于東部地區和中西部地區經濟和金融發展水平存在較大差異,本文通過分樣本回歸探討數字普惠金融對不同地區的家庭財產性收入規模是否存在異質性影響,回歸結果如表7所示。相較于東部地區,數字普惠金融對中西部地區家庭財產性收入規模的促進作用更強。原因可能在于:相較于東部地區,中西部地區經濟發展較慢、金融市場不夠完善,由于成本和收益不對等,傳統金融對中西部地區的輻射力度不夠大,因此,中西部地區受到較強的金融約束。數字普惠金融具有方便快捷、成本低、打破空間限制等獨特優勢,能夠有效緩解傳統金融對中西部欠發達地區的排斥和約束,更能促進中西部地區家庭對金融服務的接觸和使用,拓寬了中西部地區家庭的投資渠道,進而對中西部地區家庭取得財產性收入的促進作用更加明顯。

(二)家庭是否參與金融市場的中介效應

數字普惠金融的發展能夠有效緩解金融排斥,提升家庭的金融可獲得性,金融可獲得性的提高會影響家庭參與金融市場的概率,而參與金融市場是家庭獲得財產性收入的重要途徑。為進一步檢驗“數字普惠金融—家庭參與金融市場的概率—財產性收入規模”這一影響機制是否成立,選取“家庭是否參與金融市場”這一變量來衡量家庭參與金融市場的概率,探討數字普惠金融影響家庭財產性收入規模的傳導機制。參考溫忠麟和葉寶娟(2014)[20]的研究,IV Tobit模型(2)—(4)的回歸結果如表8所示,數字普惠金融促進家庭財產性收入規模擴大的總效應在1%的水平上正向顯著,數字普惠金融對財產性收入規模的直接效應在加入中介變量之后減小,數字普惠金融對中介變量和中介變量對財產性收入規模的正向作用均在1%的水平上顯著,說明“家庭是否參與金融市場”這一變量發揮部分中介效應,數字普惠金融通過促進家庭參與金融市場,進而促進家庭財產性收入規模的擴大。

(三)家庭對經濟金融信息關注程度的調節效應

家庭對經濟、金融信息的關注程度(金融關注度)能夠反映其金融知識水平和金融素養,一般而言,金融關注度越高的家庭,越能有效地利用數字普惠金融提供的金融服務便利,對投資理財信息會更加敏感,風險投資參與程度也會更高(饒育蕾等,2021)[17],因此,家庭金融關注度越高的家庭,數字普惠金融對其財產性收入規模的正向促進作用應該越強。為了考察金融關注度對本文的主效應是否具有調節作用,本文利用模型(5)進行分析,回歸結果如表9所示,數字普惠金融總指數和金融關注度對家庭財產性收入規模的正向促進作用均在1%的水平上顯著,交乘項對家庭財產性收入規模的正向促進作用分別在1%、5%和5%的水平上顯著,說明數字普惠金融對家庭財產性收入的正向促進作用會隨著金融關注度的提高而增強。

六、結論與政策建議

(一)結論

本文采用北京大學數字普惠金融指數宏觀數據和CHFS 2019年的微觀數據,探討了數字普惠金融對家庭財產性收入的影響,得出以下四個結論:(1)數字普惠金融對家庭財產性收入具有正向促進作用,這一促進作用在緩解內生性問題后得到加強,在更換解釋變量、更換被解釋變量和分位數回歸后具有一定的穩健性。(2)異質性分析發現,相較于城市和東部地區家庭,數字普惠金融對農村和中西部地區家庭的財產性收入規模的正向促進作用更強,具有包容性特征的數字普惠金融對城鄉收入差距、區域發展不平衡等問題起到一定的緩解作用,對鄉村振興和共同富裕目標的實現具有重要的積極意義。(3)數字普惠金融通過促進家庭參與金融市場,進而促進家庭的財產性收入提高。(4)數字普惠金融對家庭財產性收入的影響受到金融關注度的正向調節,提高家庭對經濟金融信息的關注程度,有利于更好地發揮數字普惠金融對家庭財產性收入的促進作用。

(二)政策建議

增加居民收入、縮小收入差距、實現共同富裕,是黨中央、國務院重點關注的大事要事。本文研究結論證實了數字普惠金融對居民家庭財產性收入有促進作用,基于此,提出以下幾點建議:(1)數字普惠金融對家庭財產性收入具有明顯的促進作用,要進一步完善數字普惠金融的頂層設計,制定相關政策推動數字普惠金融在收入分配上發揮作用;同時,加大數字金融基礎設施的建設,推動數字普惠金融的發展,充分發揮其數字紅利。(2)加大對未受到傳統金融惠及的弱勢群體的政策支持力度,深入挖掘數字普惠金融在農村和中西部地區的發展潛力,有效提高其金融可得性,助力縮小城鄉收入差距、促進鄉村振興和共同富裕等目標的實現。(3)深化金融市場改革,拓寬居民投資渠道,切實提高居民金融可得性;金融機構要不斷創新,提供差異性理財產品,降低投資理財的門檻,同時要做好金融教育和宣傳,引導居民樹立正確的投資理財觀念,提高居民的金融關注度,使財產性收入的增長成為居民收入增長的新引擎。

參考文獻:

[1]張兵,生晗.金融知識對城鎮家庭財產性收入的影響研究——基于中國家庭金融調查(CHFS)數據 [J].金融發展研究,2020,(06).

[2]康書生,李靈麗.增加居民財產性收入的金融支持[J].河北大學學報(哲學社會科學版),2010,35(02).

[3]王雄軍.我國居民財產性收入狀況及其趨勢判斷[J].改革,2017,(04).

[4]谷明娜,李金葉.金融發展、制度質量與財產性收入——基于差距減小與收入增加雙重視角研究 [J].武漢金融,2018,(05).

[5]陳剛.金融多樣性與財產性收入——基于增長和分配雙重視角的審視 [J].當代財經,2015,(03).

[6]聶雅豐,胡振.金融素養與居民財產性收入——基于中國家庭金融調查的實證檢驗 [J].金融與經濟,2021,(07).

[7]李慶海,張銳,孟凡強.金融知識與中國城鎮居民財產性收入 [J].金融經濟學研究,2018,33(03).

[8]宋曉玲.數字普惠金融縮小城鄉收入差距的實證檢驗 [J].財經科學,2017,(06).

[9]周利,馮大威,易行健.數字普惠金融與城鄉收入差距:“數字紅利”還是“數字鴻溝”[J].經濟學家,2020,(05).

[10]劉心怡,黃穎,黃思睿,張桃霖.數字普惠金融與共同富裕:理論機制與經驗事實 [J].金融經濟學研究,2022,37(01).

[11]張勛,萬廣華,張佳佳,何宗樾.數字經濟、普惠金融與包容性增長 [J].經濟研究,2019,54(08).

[12]廖婧琳,周利.數字普惠金融、受教育水平與家庭風險金融資產投資 [J].現代經濟探討,2020,(01).

[13]周雨晴,何廣文.數字普惠金融發展對農戶家庭金融資產配置的影響 [J].當代經濟科學,2020,42(03).

[14]金發奇,言珍,吳慶田.數字普惠金融減緩相對貧困的效率研究 [J].金融發展研究,2021,(01).

[15]焦瑾璞,黃亭亭,汪天都,張韶華,王瑱.中國普惠金融發展進程及實證研究 [J].上海金融,2015,(04).

[16]劉超,李國成.數字金融發展會影響居民家庭貨幣需求嗎? [J].經濟評論,2022,(01).

[17]饒育蕾,張夢莉,陳地強.移動支付帶來了更多家庭金融風險資產投資行為嗎?——基于CHFS數據的實證研究 [J].中南大學學報(社會科學版),2021,27(05).

[18]宋科,劉家琳,李宙甲.數字普惠金融能縮小縣域城鄉收入差距嗎?——兼論數字普惠金融與傳統金融的協同效應 [J].中國軟科學,2022,(06).

[19]郭峰,王靖一,王芳,孔濤,張勛,程志云.測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征 [J].經濟學(季刊),2020,19(04).

[20]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(05).

作者簡介:張偉,男,河南太康人,鄭州航空工業管理學院經濟學院副教授,研究方向為金融與保險;盧洋,女,河南林州人,鄭州航空工業管理學院經濟學院,研究方向為金融學。

Abstract:Household property income is gradually becoming an important growth point for raising residents' income,and the impact of digital inclusive finance on household property income and its urban-rural and regional heterogeneity deserve attention. This paper explores the impact of digital inclusive finance on household property income using macro data from the Peking University Digital Inclusive Finance Index and micro data from the China Household Finance Survey(CHFS)2019. The findings show that digital inclusive finance can significantly contribute to the expansion of household property income,and this effect is achieved by promoting household participation in financial markets;there is urban-rural and regional heterogeneity in the promotion effect of digital inclusive finance on household property income,showing a stronger promotion effect on rural and central and western regions;The higher the level of household financial concern,the more conducive to the role of digital financial inclusion in promoting household property income.

Key Words:digital financial inclusion,property income,income gap,common prosperity

(責任編輯? ? 王? ?媛;校對? ?LY,WY)