中國經濟增長的潛力與動力

李 實

提要:中國未來經濟發展要實現三大目標:在十四五期間成為高收入國家,2035年人均GDP達到中等發達國家水平,以及本世紀中葉經濟發展程度達到發達國家水平。這些目標的實現都需要有一個較高的經濟增長速度作為支撐。人力資本和科技進步“紅利”是中國未來經濟增長的潛力。經濟“紅利”的充分釋放需要全面深化改革,在深化經濟體制和收入分配制度改革的同時,堅持“兩個毫不動搖”,激發經濟活力和全體人民的創造力。

中國共產黨第十九屆五中全會提出實現共同富裕的兩個階段性目標,“到2035年全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,到本世紀中葉基本實現共同富裕”。黨的二十大將實現全體人民共同富裕作為中國式現代化的五大標志之一。共同富裕意味著兩個發展目標,一是高水平富裕,二是高度共享。(1)李實:《共同富裕的目標和實現路徑選擇》,《經濟研究》2021年第11期。從物質層面來說,高水平富裕意味著全體人民都能夠過上富足、幸福的生活,在發展指標上表現為人民的收入水平要高,財產積累要多,享有高質量的公共服務;高度共享則意味著人人享有平等的權利,充分的個人自由和同等的發展機會,合理共享社會發展成果,在發展指標上表現為人與人之間收入差距要小,財產分配差距要小,享有均等的基本公共服務。(2)李實、何文炯等:《邁向共同富裕》,浙江大學出版社,2023年,第5頁。

為了實現共同富裕的兩大目標:高水平富裕和高度共享,我們必須做出長期而又艱苦的努力。全國上下同心同德,一心一意謀發展,重新回到以經濟建設為中心這樣一種戰略定力,排除一切干擾,全面深化改革開放,釋放市場活力,釋放出更大的改革紅利,激發新一輪更高速度的經濟增長,不斷做大“蛋糕”,以促進共同富裕的富裕目標如期實現。與此同時,在發展中建立共享機制,進行收入分配制度改革,分好“蛋糕”,促進共同富裕的共享目標如期實現。總之,在推進中國式現代化建設和共同富裕進程中,最大的持續推動力來自更加全面深入的體制改革和更大力度的對外開放,別無其他。

一、實現發展目標需要快速增長

中國近期經濟增長令人擔心,出現這個局面的原因是多方面的,有國內因素,有國際因素,有客觀因素,也有主觀因素,有經濟發展的自身規律,也有發展戰略和政策因素。從近期宏觀數據來看,從2022年第四季度開始,一些經濟指標甚至出現了斷崖式下降。2022年全年經濟增長率為3%,而第四季度經濟增長率不足3%,比上一季度下降一個百分點。在剛剛結束的“兩會”上,政府工作報告設定2023年的經濟增長率為5%左右,表明中國政府對中國經濟的短期增長保持一種謹慎的態度。

中國需要保持較高的經濟增長速度,為實現未來發展目標提供必要保障。中國在未來30年將要實現幾個階段性目標:第一個階段性目標是穩步跨越中等收入陷阱,成為一個高收入國家,并在跨越陷阱后能持續高速增長;第二個階段性目標是在2035年經濟發展和收入水平趕上中等發達國家;第三個階段性目標是到2050年建設成社會主義現代化強國,基本實現共同富裕。這三個階段性目標具有一定的連貫性,是一環套一環的發展目標,實現這些目標都需要快速經濟增長為前提,而且需要的是長期的、持續的快速經濟增長。沒有這個前提,如期實現上述三個階段的目標是不可能的。

(一)成為高收入國家

跨越中等收入陷阱,成為高收入國家,實現第一個階段目標實際上是完成一個快速經濟增長的任務。雖然中國沒有明確提出實現這個目標的時間點,但是預先默認的是“越快越好”,至少在十四五期間應該實現這一目標。中國2022年的GDP總額及其增長率指標已經公布,也公布了2022年11月底的總人口數,按照年平均匯率計算,2022年人均GDP為12741美元。這一水平已經非常接近高收入國家的收入水平,但是還是有一定的距離,而且存在一些不確定性。現在看存在三種因素會影響到中國成為高收入國家的時間。

第一種因素是高收入國家收入定義的不同。世界銀行通常是用人均GNI(國民總收入)而不是人均GDP來測算高收入國家的收入門檻,根據過去中國GNI和GDP比較,前者基本上是小于后者,那就意味著以美元衡量的人均GNI要低于人均GDP。

第二種因素是匯率的變化。人民幣兌換美元匯率升值會有助于中國加快成為高收入國家的步伐,反之亦然。由于2022年3月份以來人民幣兌換美元基本處于一種貶值的變化,這意味著如果按照近幾個月的匯率計算,用美元衡量的人均GNI會更低一些。如果2023年人民幣兌美元匯率升值了4%,中國人均GNI只要有3.6%的名義增長率,就可以成為高收入國家。但是如果人民幣兌美元貶值了4%,中國則需要11.6%的名義增長率,才能成為高收入國家。從這個意義上來說,匯率因素是一個不可忽視的因素。在當前國際環境錯綜復雜的形勢下,更需要重視匯率因素的影響。

第三種因素是高收入國家收入標準的變化。中等收入與高收入國家的收入分界線是由世界銀行設定,(3)參見 World Bank, How does the World Bank Classify Countries, https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries.而且幾乎每年調整一次,基本上是上調,如世界銀行2021年7月公布的高收入國家的人均GNI標準為12695美元,2022年7月將這一標準上調到13205美元,提高4%左右。由此可見,即使2022年的人均GDP與人均GNI相差不大,中國要進入到高收入國家的門檻,還需要在現有收入水平上提高3.6%。這似乎是一個觸手可及的水平,但是也是一個努把力才能摸到的水平。這是因為中國能否達到高收入國家標準,不僅取決于中國的經濟增長速度,還取決于高收入國家收入標準的變化。世界銀行一般會根據全球經濟增長水平對這個標準進行調整,如果每年都是上調4%,那么中國想要在2023年成為高收入國家,在匯率不變情況下,則需要將人均GNI的名義增長速度提高到7.6%以上。

在上述三種因素中,匯率變動是一個更大的不確定因素。從世界經濟發展史來看,有一些中等收入國家一度將要觸摸到高收入國家的收入標準,但是受到國內外經濟危機的沖擊,出現了本國貨幣貶值,使得這些國家以美元衡量的人均GNI水平與高收入國家的收入標準又拉開了距離,陷入所謂的中等收入陷阱。當然,最根本的還是要保持經濟的較高增長速度。

(二)趕上中等發達國家

第二個階段性目標是在中共十九屆五中全會上提出的,即到2035年中國經濟發展和收入水平要趕上中等發達國家。這里的關鍵是如何來界定中等發達國家,究竟哪些國家屬于中等發達國家。對此,有不同的說法,沒有一個統一的定義。我們不妨采取一種相對的概念來界定中等發達國家。世界銀行公布了2021年全球195個國家和經濟體的人均GNI,中國大陸為11890美元,相當于全球平均水平的98.5%, 全球排名第68位。(4)參見 World Bank, World data Bank and World Development Indicates, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.如果把全球的高收入國家(2021年共有66個國家和經濟體的人均GNI高于12695美元)等分為三組:高上收入國家(22個),高中收入國家(22個),高下收入國家(22個)。這樣可以將高中收入國家看作為中等發達國家(即全球人均GNI排名第23—44位的國家或經濟體)。

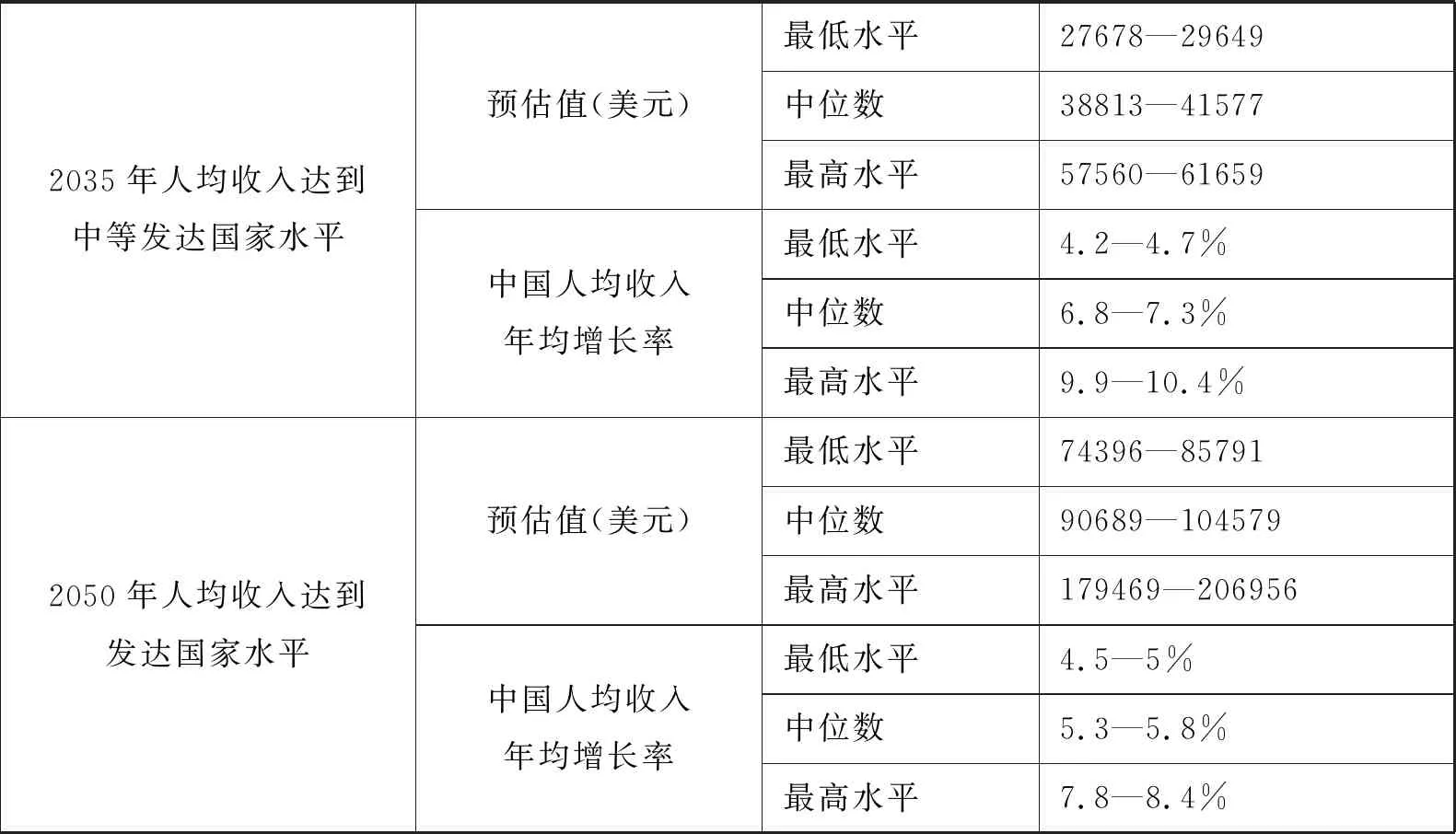

根據世界銀行估算,2021年中等發達國家的人均GNI的區間是22470—46730美元。這些國家也是中國到2035年要追趕上的國家,只是沒有明確是要追趕這些國家現在的收入水平,還是它們到2035年的收入水平。如果按照正常邏輯理解,應該是要追上這些國家在2035年的收入水平。那么到2035年排在這個位置的國家人均GNI會處于什么水平呢?我們不妨用這個位置國家過去20年的人均GNI增長率來預測它們到2035年的水平。從世界銀行的世界發展指標數據庫(World Bank WDI)能夠查到,2000—2010年高收入國家的人均GDP年均增長率為2%,2010—2020年的年均增長率為1.7%。由此假設2021—2035年高收入國家人均GDP的年均增長率為1.5%—2%,那么到2035年這些中等發達國家的人均GNI(假定GNI與GDP同步增長)的最低水平為27678—29649美元,中位數為38813—41577美元,最高水平為57560—61659美元。

那么,在2022—2035年期間中國應該保持多高的人均GNI增長率才能夠趕上這些中等發達國家的收入水平呢?在匯率不變和每年2%的消費者價格上漲率情況下,未來14年的人均GNI的年均實際增長要達到4.2%—4.7%,才可以趕上中等發達國家的人均GNI的最低水平。如果趕上它們的中位數水平則需要達到6.8%—7.3%年均增長率,趕上它們的最高水平則需要達到9.9%—10.4%的年均增長率(見表1)。不難看出,在未來13年中,如果只是滿足于進入中等發達國家的門檻,只需保持4.5%左右的人均GNI年均實際增長率,應該說這不是一個非常困難的任務。當然,我們也不能掉以輕心,2022年就是一個教訓,GDP增長率只有3%,2023年經濟增長仍有很多困難,一些國際機構對2023年中國經濟增長的預測并不樂觀,基本上都在5%左右。由此看來,到2035年中國人均收入水平想要趕上中等發達國家的最低水平是有希望的,但也有不確定性;如要趕上中等發達國家的中位數水平,在現有制度和發展環境下,幾乎是不可能的;而要趕上中等發達國家的最高水平,目前看來是不切實際的。

(三)建成現代化強國

到2050年,中國要成為現代化強國,經濟發展和收入水平要趕上發達國家,進入人均收入水平最高的10%的國家行列或者將成為高上收入國家,基本實現共同富裕。(5)這里提出的2050年收入水平目標不是來自政府文件,是根據黨的二十大報告提出的“本世紀中葉建成社會主義現代化強國”這一總體目標推斷出來。這一總體目標的實現意味著中國在現代化水平和發展程度上處于世界的前列,人民生活水平和富裕程度也是如此。這將是中國第三階段的發展目標。2021年,高上收入國家最低、中位數和最高水平的人均GNI分別是48310美元、58890美元和116540美元。同樣按照高收入國家過去20年的經濟增長率來預測這些高上收入國家2050年的人均GNI,得到的最低、中位數和最高水平區間分別為74396—85791美元、90689—104579美元、179469—206956美元(見表1)。對于中國來說,每年人均GNI需要保持多高的增長率才能趕上發達國家呢?答案是:趕上高上收入國家的收入下限需要4.5%—5%;趕上這些國家的收入中位數則需要5.3%—5.8%。由此可見,如果中國能如期實現第三階段的收入增長目標,邁入高上收入國家的門檻,從現在到2050年年均經濟和收入增長率要保持在5%左右,如果能達到高上收入國家的中等水平,則需要保持年均5.5%左右的收入增長率。雖然看上去,實現第三個階段的收入目標需要的年均增長率要略低于實現第二個階段的收入目標所需要的年均增長率,但是前者是一個更長時間的增長周期,遇到的不確定性會更多一些,而且從高中收入國家到高上收入國家發展階段后,要保持之前的收入增長率會更加不易。

表1 中國實現未來發展目標所需的人均收入增長速度

由此可見,中國當下確定的未來三個階段性發展目標能否如期實現,將主要取決于經濟增長速度。沒有快速經濟增長就難以如期實現2035年趕上中等發達國家和2050年趕上發達國家收入水平的任務,就無法如期實現基本實現共同富裕的目標。

二、中國未來經濟增長的潛力因素

中國還有多大的經濟增長潛力?很多人認為隨著人口“紅利”的逐步消失,中國經濟增長速度下降也就成為必然。這種看法是將過去十年中國經濟增長速度的下降主要歸因于人口紅利的消失。這種解釋有些夸大了人口數量的變化對經濟增長的影響。從第六次和第七次全國人口普查數據來看,很難看出人口總數和結構的變化會是中國經濟增長率下降的主要因素。相對于2010年第六次人口普查數據提供的人口數,2020年全國總人口增加了7200萬,只是比前一個十年少增加了不到200萬人口。2010—2020年人口年均增長率為0.57%,比前一個十年低0.04個百分點。(6)本文有關人口方面的數據大多由國家統計局公布的第六次全國人口普查數據和第七次全國人口普查數據計算而得。

人口因素更重要的是看勞動力的變動,他與經濟增長具有更直接的關系。2020年全國勞動力總量為7.84億,與2010年基本持平,只是就業人員略有減少,從2010年的7.61億減少到2020年的7.51億,減少大約1000萬。與前一個時期相比,更可以說明人口數量對經濟增長并不是那么重要。2003—2010年期間是中國經濟高速增長時期,8年的平均增長率超過10%。這一時期的勞動力總量從2003年的7.61億增加到2010年的7.84億,增加了2300萬;全社會就業人員從7.44億增加到7.61億,增加了1700萬,大約年均增加200萬,不足全部就業人員的0.3%。如此低的就業人員增長率不足以解釋兩個時期經濟增長率的差距。

勞動力及就業人員數量的減少固然不利于經濟增長,但是人口變動的另一個方面是中國勞動力結構的優化和勞動力素質的提高,它卻是一個有助于經濟增長的因素。在過去十年中,中國勞動力從低勞動生產率的第一產業向較高勞動生產率的第二、三產業轉移,從鄉村向城鎮轉移。在2003—2010年期間,城鎮就業人員從2.56億增加到3.47億,增加了9100萬,鄉村就業人員從4.88億下降到4.14億,減少了7400萬;相比而言,2010—2020年期間城鄉就業結構變化更大一些,城鎮就業人員從3.47億增加到4.63億,增加了1.16億,鄉村就業人員從4.14億下降到2.88億,減少了1.26億。從一定意義上說,2010年后城鄉就業結構的優化會帶動更大的經濟增長。

近十年中國勞動力素質的提高對中國經濟增長的影響更不該被忽視。首先,教育發展大幅度提高了中國勞動力的人力資本水平。在2010—2020年期間,全國6歲及以上人口中具有大專及以上學歷的人口占比從8.93%,上升到15.5%。十年間接受過和正在接受大專及以上教育的人口增加了近9000萬人。與此同時,全國人口中文盲半文盲以及低學歷人口數量和占比出現較大幅度下降,如6歲及以上人口中初中及以下學歷人口從6.56億減少到5.93億,減少6000多萬。如果計算一下全國勞動力或就業人員中高學歷人員占比,這一比例會更高一些,如:2020年20—24歲人口中大專以上學歷畢業生或在校生占比達到51.8%,比2010年提升26.5個百分點;2020年40—44歲人口中大專以上學歷畢業生占比達到18.6%,比2010年提升近11個百分點。人力資本的大力投入帶來的勞動力素質的提高,由此產生的人力資本“紅利”,無疑是經濟增長的巨大潛力來源。然而,不幸的是人力資本的“紅利”在各種因素的限制下,并沒有得到充分釋放。除了人力資本積累外,中國科技資源的投入也在大量增加,為下一步高速增長積累了技術基礎。從2010年以來,全國科技人員數量大幅增加,如2010年的研究與試驗發展(R&D)人員全時當量為255.4萬人年,2020年增加到523.5萬人年,十年增長105%。在同一時期,全國研究與試驗發展經費(R&D)從7063億元增加到24393億元,十年增長了245.4%,年均增長率為13.2%。持續高速的科技人員和經費投入對于優化經濟結構和產業升級,提升勞動生產率和潛在增長能力都會產生積極影響,而且這種影響會帶有長期的滯后性。

總之,在人口和勞動力數量增長趨緩的同時,人口和勞動力素質出現了明顯提升,加上科技資源的大量投入,都構成了中國未來經濟增長的基礎和潛力因素,而且會改變經濟增長的方式,逐步轉變成為一種高質量的經濟增長方式。

除此之外,中國經濟增長潛力還來自經濟體制的改革和市場機制的完善,來自新一輪全面深化改革。過去幾十年的高速經濟增長,除了歸功于資源投入和人口紅利等因素外,還歸功于改革的“紅利”和開放的“紅利”。改革改變了資源配置方式和增長的內生動力,創造出更多的社會財富。現在來看,改革的“紅利”仍然存在,沒有被完全釋放出來,因而全力推進全面深化改革將會成為新一輪中國經濟快速增長的推動力。全面深化改革不僅包括經濟體制的改革,也應該包括政府部門管理體制的改革;不僅涉及物質生產和分配體制的改革,也應該包括精神領域的重塑。社會大眾需要更多的選擇自由和決策自由以及參與社會公共事務討論的自由,釋放更大的人力資本“紅利”需要創造人的全面自由發展的環境和條件。

三、全方位改革促增長

從1978年算起,中國經濟體制改革已有四十多年的歷史,現在經濟體制改革仍是進行時。在改革內容和方式選擇上,從實現共同富裕的富裕目標和共享目標出發,必須兼顧改革產生的增長效應和共享效應。一種理想的改革方案是實現兩種效應最大化,既產生最大增長效應,又能帶來最佳共享效應。在現實中這種理想的情況是不多見的,但是也不是完全不可能的。比如,20世紀70年代末中國農村經濟體制的改革既帶來積極的增長效應,又帶來了合理的共享效應。農村土地制度改革促使農民收入的快速增長,同時農村內部收入差距出現了縮小,城鄉之間收入差距出現了較大幅度縮小。這一時期也是歷史上中國經濟發展的“黃金時期”。

當然,有的改革內容更具有增長效應或者更具有共享效應,甚至會產生負向共享效應。這意味著對于每一項改革需要進行論證與評估,分析與比較它所帶來的增長效應和共享效應,為選擇更優的改革方案提供論證基礎。中國的改革需要進一步深化,應該集中在以下幾個方面。

(一)完善生產要素市場,使得市場機制在資源配置上真正起到決定性作用

“市場起到決定性作用”不能只是一個空洞的口號,要把這一原則落實到各種制度安排和政策制定上。從勞動力、資本、土地三大要素市場來看,還有很多需要進一步改革和完善的地方。首先,勞動力市場一直存在著市場分割的問題,存在就業機會不平等、身份歧視、勞動報酬分配同工不同酬等一系列問題。這些問題一方面會影響到勞動力資源的優化配置,優質勞動力資源不能發揮有效作用,另一方面會帶來工資收入分配的不合理,保障待遇的不合理,進而影響到一部分勞動力的就業和創業積極性。在下一步全面深化改革進程中,需要把建立更加完善的勞動力市場作為重要任務之一。需要一些重大的實質性改革措施來彰顯改革的初心,比如為徹底消除戶籍制度帶來的歧視性影響設定一個時間點,給那些受到不公平戶籍待遇的人群和勞動力帶來希望。其次,資本市場存在著壟斷和資本價格扭曲的問題,使得不同性質資本處于不同市場地位,特別是民間小資本很難處于公平的市場地位,因而也就不能獲得合理的資本收益和報酬。在資本市場上需要將“競爭中性”原則落到實處,不應該對不同所有制屬性的資本加以區別對待,更不應該對不同所有制性質的企業實行三六九等的管制。最后,中國土地市場的問題更為嚴重。現在土地資源的配置和管制方式還停留在農業社會,沒有隨著經濟發展和經濟結構的變化,城鄉人口和就業結構變化,以及經濟社會現代化的進程而做出改變和調整。這種行政化的土地配置方式阻礙了土地市場的形成和發展,妨礙了農民對土地資源的支配力,造成大量土地資源的閑置和浪費,削弱了土地資源對經濟發展和經濟增長的促進作用,導致鄉村發展的滯后。不言而喻,土地制度是糧食安全的基礎,但是不考慮農民利益的土地制度很難發揮其基礎性作用。從一定意義上來說,只有尊重農民利益,才能夠保障糧食安全。而且,我們應該看到土地市場化是一種必然的趨勢,它將是中國經濟市場體系的重要組成部分。在一個市場經濟中,如果缺少一個有效配置土地資源的土地市場,那么這個市場經濟是不完整的,就不是真正意義上的市場經濟。

(二)收入再分配制度改革要有實質性突破

從現實來看,中國收入分配制度改革的大部分內容都具有增長效應和分配效應,并不是一種處于公平與效率之間的選擇沖突。一些相關研究表明,當前中國收入差距仍處在一種高位水平上。(7)羅楚亮、李實、岳希明:《中國居民收入差距變動分析(2013—2018)》,《中國社會科學》2021年第1期。李實、朱夢冰:《推進收入分配制度改革 促進共同富裕實現》,《管理世界》2022年第1期。這一結果的形成主要是與我們收入再分配的政策力度不足有很大的關系。發達國家初次分配后居民收入差距的基尼系數大多在0.4以上,甚至在0.5以上,這一點與中國當前收入差距的基尼系數大體相當。然而,一些發達國家實施收入再分配政策后,通過稅收和轉移支付等調節手段后,居民收入差距的基尼系數都會明顯縮小,大多降到0.4以下,下降幅度在20%—40%之間。相比而言,中國再分配政策只使收入差距的基尼系數下降10%左右。(8)李實、朱夢冰、詹鵬:《中國社會保障制度的收入再分配效應》,《社會保障評論》2017年第1期。蔡萌、岳希明:《中國社會保障支出的收入分配效應研究》,《經濟社會體制比較》2018年第1期。李實:《當前中國的收入分配狀況》,《學術界》2018年第3期。楊穗、趙小漫:《走向共同富裕:中國社會保障再分配的實踐、成效與啟示》,《管理世界》2022年第11期。由此我們可以認為中國收入再分配政策應該加大調節收入差距的力度,從稅收和轉移支付制度改革兩個方面入手,進一步縮小收入差距。

在稅收制度改革方面,重點有兩個:一是提高直接稅比重,二是深化個人所得稅改革。直接稅包括個人所得稅和財產稅,在累進性的稅制下,可以起到縮小收入的作用;而間接稅如增值稅是不利于縮小收入差距的,甚至會擴大收入差距。中國實際的稅收狀況是直接稅占比太低,而間接稅占比過高。中國直接稅主要構成是個人所得稅,近兩年個人所得稅在國家總稅收中的比例有所上升,從2019年的6.58%上升到2021年的8.1%, 但是這一比重仍然偏低,不足以起到明顯縮小收入差距的作用。除了稅收結構的不合理之外,個人所得稅的設計和征收方式也需要做進一步改革,以實現更大的公平性。(9)張玄、岳希明:《新一輪個人所得稅改革的收入再分配效應研究——基于CHIP2018的測算分析》,《財貿經濟》2021年第11期。一是要使個人所得稅覆蓋所有高收入人群,不管其個人和家庭收入來自勞動所得還是資本收入,都應該被看作征稅收入,以改變現在這種個人所得稅只是針對工薪收入征稅的狀況。二是個人所得稅要以家庭為征收單位,以家庭工資收入,經營性收入和財產性收入構成的總收入為計稅基礎,對不同家庭設定不同的扣除標準,彰顯其稅收的公平性。三是建立個人所得稅起征點,應納稅所得額和稅率的動態調整機制,根據物價變動、居民收入增長、人口結構變化等因素及時做出調整,最好是每年都有新的起征點、應納稅所得額和稅率。總之,個人所得稅改革的方向是為了促進收入分配公平和縮小收入差距。

收入分配制度改革和收入分配基礎性制度建設包括了第三次分配制度的改革與完善。建立“先富帶動后富,幫助后富”的機制離不開社會公益和慈善事業的發展,需要一種更加寬容的社會環境和氛圍以及相應的制度和政策。然而,從現實來看,中國第三次分配制度的不完善和政策措施不足已經嚴重影響了社會公益和慈善事業的發展,造成了第三次分配不能有效發揮調節收入分配的功能。我們不僅要鼓勵一部分人先富起來,更要大力提倡先富人群帶動后富人群,投身社會公益和慈善事業。還應該看到,第三次分配制度和政策的進一步完善不僅僅具有激發社會公益和慈善事業發展,調節收入差距的作用,而且對于消除社會上不正當的“仇富”情緒,形成社會和諧和穩定具有積極作用。完善第三次分配制度需要政府部門和官員改變觀念,放棄那種視社會公益組織和慈善機構為競爭者的思維定式,而是將他們看作共同為社會提供公共服務的合作者,要鼓勵社會組織的發展,而不是采取排斥、擠壓、打擊的辦法。

從當前中國經濟形勢來看,收入分配制度改革不僅會產生共享效應,也會起到明顯的增長效應。前一種效應是顯而易見的,后一種效應主要表現為兩個方面:刺激消費和穩定信心。

當前中國經濟增長中一個最大的問題是消費需求不足,從而造成經濟增速下降。從統計數據上看,中國居民消費占國民收入的比例在21世紀初出現近十年的急劇下降,從2003年的43%下降到2010年的34%。這一時期有幾種因素加劇了居民消費率下降。一是住房制度改革,住房市場化引發了居民儲蓄率上升和消費率的下降。這是因為一些居民家庭為了將來買房而儲蓄,還有一些貸款買房的家庭縮減消費去還貸。(10)在鳳凰網財經與東北證券聯合發起的“2023(首屆)長白山高峰論壇” 上,中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚講到當前居民的高負債,導致居民消費疲弱,平均來說居民可支配收入的15%用于償還債務。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1757052421135044126&wfr=spider&for=pc。二是20世紀末和21世紀初的國有和城市集體企業改制,帶來了大批職工的下崗失業,收入降低,更是帶來了更大的就業和收入不穩定的風險,增加了未來的不確定性。這也會在居民儲蓄行為上有所反應,提高儲蓄率以防范未來就業和收入上風險和平滑家庭的長期消費。三是收入差距擴大帶來社會平均消費率的下降。在21世紀初居民收入差距仍處于不斷擴大過程,基尼系數從2000年的0.43左右上升到2008年的0.49。由此可見,這一時期全國收入差距出現較大幅度的擴大,同時居民消費率也出現了明顯下降。

從2010年起居民消費率有所回升,持續到2016年。這一年居民消費率仍沒有回到21世紀初期水平,而在近5年中居民消費率處于38%左右的穩定狀態,只是近三年受到疫情的影響才有所降低。這意味著擴大居民消費還是有很大的空間,一方面要通過提高低收入人群收入,擴大中等收入群體來縮小收入差距,提高全社會的平均消費率,另一方面通過提高居民的就業、收入和社會保障水平,穩定預期,提升信心來擴大消費。

(三)堅持“兩個毫不動搖”,穩定社會長期預期

中國過去幾十年的發展經驗顯示出經濟改革在促進經濟增長方面的重要作用。這種作用可以歸結為一句話:沒有改革開放,中國不可能取得如此巨大的經濟發展成就。中國過去的發展經驗還表明,在改革開放受到干擾和阻礙時,經濟增長就會受到影響,增長速度就會掉下來。田國強研究團隊對改革開放產生的經濟增長效應做了數量上的估計,得出的結論是,改革開放會產生平均每年接近3個百分點的經濟增長效應。雖然對于這一數量估計結果值得做更加細致的評估,但是改革開放產生的巨大經濟增長效應卻是無可置疑的。那么,對于未來中國經濟增長來說,改革開放是否仍然具有積極效應呢?回答是肯定的,一方面中國經濟仍有很大的增長潛力,另一方面中國體制改革仍有很大的空間,仍有不少改革難題需要破解,仍有許多深層次體制改革需要推進。這些遲遲改不動的體制機制問題正在拉扯著經濟增長,導致經濟和收入增長不斷減速。因此,應該看到未來中國經濟增長的潛力因素,而釋放這種潛力的“閥門”就是全面深化改革開放。

反之,改革不能順應國家現代化的要求,不能順應經濟市場化的趨勢,不能順應人民群眾追求美好生活的訴求,那么經濟發展和經濟增長就會受到影響。從現實來看,這種影響已有所顯現。舉例來說,近期經濟增速減緩的另一個原因是民間投資不振。這個問題現在表現得尤為明顯。統計數據顯示,2013—2022年民間固定資產投資(不含農戶)增長率,呈現出長期下降趨勢。2013年,民間固定資產投資增長率為20%,到2015年下降到10%以下,到2016年進一步下降不足3%,在后續幾年中個別年份有所回升,但基本上在5%左右。疫情三年,民間固定資產投資增長率基本上是“清零”水平。全社會固定資產投資中民間投資占一半以上份額,對經濟增長起到了舉足輕重的作用,因此激發民間投資的動力也是促進經濟增長的一種重要方式。

如何激發民間投資?中央近幾年也有明確的態度,多次重申“兩個毫不動搖”和“競爭中性”的原則,但是這些改革發展理念受到了一些錯誤觀念的干擾,沒有得到真正貫徹落實,更是缺少制度和法律的保護。在這種情況下,一些先富人群不可避免地出于保護自有財產的考慮,對資產進行重新配置,減少國內投資,甚至轉移到國外,以回避風險。這種狀況必須加以改變,從制度改革出發,將“兩個毫不動搖”和“競爭中性”的原則在制度和政策層面上落實下來,才能讓先富人群安心投資致富,讓老百姓有動力創造財富,持續積累財富,過上幸福安寧生活。