趙之謙與晚清北京碑拓市場

□ 叢 濤

清咸豐、同治時期,北京的古董市場延續了清嘉、道時期的繁榮,單就碑拓一項而言,薛龍春就認為:“晚清已經形成較為成熟的市場,無論是拓片的流通、集資椎拓或是影印出版,也漸趨發達,一般的拓片資料已不再需要層層人情的委托。”①要深入了解這一時期北京碑拓市場的情況,金石家的個案是很好的切入點,豐富的歷史細節有助于我們從多元的角度看待這樣一個既以物質經濟為形式,同時又以具體的人際交往、人的文化理想、審美趣味為依托的特殊群體和現象。趙之謙是晚清重要的金石學者和藝術家,他在碑學考證、著錄方面的成果,以及他在碑學書法上的風格創造,都受益于北京活躍的碑拓市場,當時已有“欲網羅古刻非至都門終為坐井觀天”②的說法。循著趙之謙與北京碑拓市場的線索,我們將對這一時期金石鑒藏家的行為和觀念有更直接的把握,同時對碑學潮流的興起有更立體的認識。

趙之謙自清同治元年(1862)客居北京后,頻繁前往琉璃廠及隆福寺等處尋訪、購買碑拓。考察趙之謙到北京之后的居住地,也會發現,他最初來到北京與外省舉子一樣住在宣武門外南半截胡同的紹興會館,此后曾在西城練勇局和南橫街圓通觀周星譽家短住,同治三年秋就搬到了永光寺中街的沈樹鏞家,除西城練勇局的位置尚不清楚,另外三處都離琉璃廠很近,這無疑為他前往廠肆提供了便利,在記錄中,趙之謙甚至還有過一日多次前往的記錄③。趙之謙頻繁前往琉璃廠的時間主要是兩個階段:一段是同治二年(1863)到同治四年(1865),這期間他除了準備會試,主要精力都投入到碑拓鑒藏活動中;第二段則是同治七年(1868)到同治十年(1871),這期間趙之謙為納貲捐官奔走,前往琉璃廠的主要目的是幫助潘祖蔭訪求古籍善本。所以,趙之謙在廠肆訪求碑拓主要是第一階段,而且這一階段恰好還有沈樹鏞、魏稼孫和胡澍等人與他一起“癖嗜金石,奇賞疑析,晨夕無間”。

在趙之謙和沈樹鏞有關廠肆的記錄中,我們可以明確字號的店鋪至少有:松茂齋、松竹齋、鴻古堂、栩齋、寶文堂、盛古堂、富華閣七家。不過,這些店鋪未必都是主營碑拓的,像松茂齋,主要以經營古泉著名,兼及金石文房,趙之謙曾經推薦他的學生朱志復到此店購買印床④;又比如栩齋,主營印章,沈樹鏞曾在店中見到一本隋代《修梵石室銘》,但店家寶愛不售,沈樹鏞最終以他物易得⑤。據陳重遠在《京城古玩行》中的說法,最早在乾隆年間,琉璃廠可能就有了專門的碑帖鋪,而上文提到的富華閣正是咸豐年間開設的碑帖鋪,也正是趙之謙和沈樹鏞所說的“帖肆”。另外像盛古堂,很可能也是經營匯帖碑拓的店鋪,沈樹鏞在同治三年(1864)與魏稼孫的通信中就曾提到盛古堂出售《尹宙碑》及《張猛龍碑》拓片的情況。

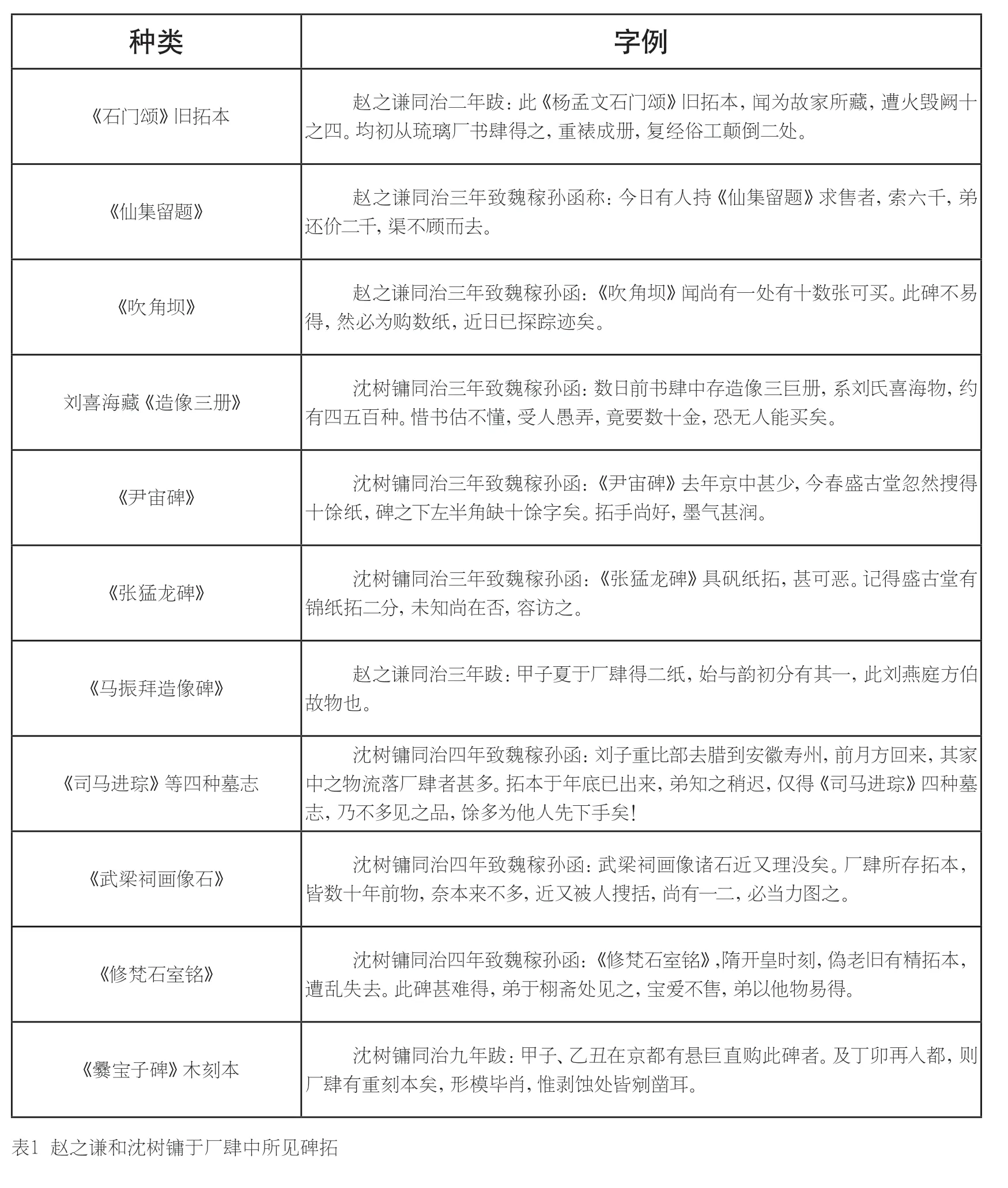

種類字例《石門頌》舊拓本趙之謙同治二年跋:此《楊孟文石門頌》舊拓本,聞為故家所藏,遭火毀闕十之四。均初從琉璃廠書肆得之,重裱成冊,復經俗工顛倒二處。《仙集留題》趙之謙同治三年致魏稼孫函稱:今日有人持《仙集留題》求售者,索六千,弟還價二千,渠不顧而去。《吹角壩》趙之謙同治三年致魏稼孫函:《吹角壩》聞尚有一處有十數張可買。此碑不易得,然必為購數紙,近日已探蹤跡矣。劉喜海藏《造像三冊》沈樹鏞同治三年致魏稼孫函:數日前書肆中存造像三巨冊,系劉氏喜海物,約有四五百種。惜書估不懂,受人愚弄,竟要數十金,恐無人能買矣。《尹宙碑》沈樹鏞同治三年致魏稼孫函:《尹宙碑》去年京中甚少,今春盛古堂忽然搜得十馀紙,碑之下左半角缺十馀字矣。拓手尚好,墨氣甚潤。《張猛龍碑》沈樹鏞同治三年致魏稼孫函:《張猛龍碑》具礬紙拓,甚可惡。記得盛古堂有錦紙拓二分,未知尚在否,容訪之。《馬振拜造像碑》趙之謙同治三年跋:甲子夏于廠肆得二紙,始與韻初分有其一,此劉燕庭方伯故物也。《司馬進琮》等四種墓志沈樹鏞同治四年致魏稼孫函:劉子重比部去臘到安徽壽州,前月方回來,其家中之物流落廠肆者甚多。拓本于年底已出來,弟知之稍遲,僅得《司馬進琮》四種墓志,乃不多見之品,馀多為他人先下手矣!《武梁祠畫像石》沈樹鏞同治四年致魏稼孫函:武梁祠畫像諸石近又理沒矣。廠肆所存拓本,皆數十年前物,奈本來不多,近又被人搜括,尚有一二,必當力圖之。《修梵石室銘》沈樹鏞同治四年致魏稼孫函:《修梵石室銘》,隋開皇時刻,偽老舊有精拓本,遭亂失去。此碑甚難得,弟于栩齋處見之,寶愛不售,弟以他物易得。《爨寶子碑》木刻本沈樹鏞同治九年跋:甲子、乙丑在京都有懸巨直購此碑者。及丁卯再入都,則廠肆有重刻本矣,形模畢肖,惟剝蝕處皆剜鑿耳。

一、帖肆果無佳物?

在趙之謙和沈樹鏞的很多信札中,經常見到“廠肆無佳物”或者“帖肆中枯甚”的說法,但是他們一方面抱怨,一方面卻樂此不疲地前往尋訪,這豈不矛盾?那么,這一時期北京的碑拓市場是否真的“無佳物”可購,趙之謙和沈樹鏞在廠肆見到的碑拓究竟有哪些?粗略統計,有明確記錄是在廠肆見到的碑拓至少有十一種(見表1)。

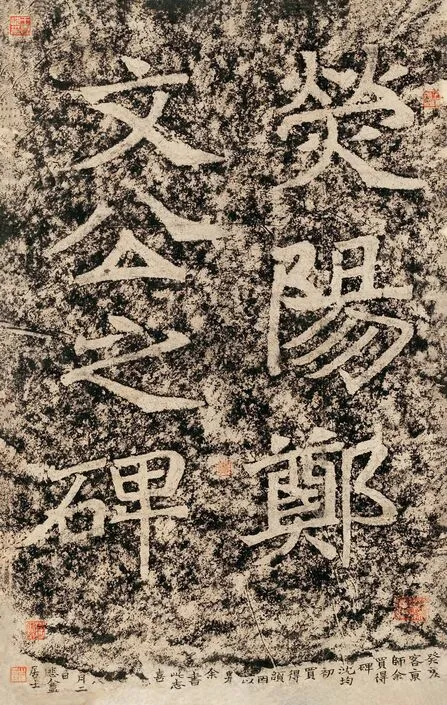

據趙之謙和沈樹鏞的說法,這些在廠肆所見的碑拓多是“不易得”“不多見”之品,那么他們的抱怨恐怕也并不能完全認定是北京廠肆中出售碑拓的真實情況。更何況,除了這些明確提到是在廠肆見到的碑拓,文獻中還有更多并沒具體說明購買出處的碑拓。如:同治二年趙之謙與沈樹鏞分別買到北魏《鄭文公碑》及碑額、沈樹鏞購得鐵梅庵舊藏南朝《瘞鶴銘》;同治三年沈樹鏞購得明人剪裱本東漢《劉熊碑》《漢石經》、大字本《麻姑仙壇記》等。這些碑拓多是為當時金石家所珍視的藏品,其中應該也不排除有購自廠肆的情況。此外,魏稼孫在同治二年(1863)十一月離京返回福建后,曾請趙之謙和沈樹鏞幫忙從廠肆代購碑拓,在同治三年沈樹鏞給魏稼孫的一封信中,就開列了幫他購買的三國《曹真碑》、東漢《李禹表》、西晉《孫夫人碑》、北魏《張猛龍碑》、東漢《曹全碑》、東漢《張遷碑》、隋《龍山公墓志》、東漢《樊敏碑》、東漢《史晨前碑》、東漢《衡方碑》等十余件碑拓,此外趙之謙與沈樹鏞尚有多封給魏稼孫的信,提及幫他買到的碑拓,可見廠肆出售的碑拓資源并不像他們信中抱怨的那樣匱乏。

在趙之謙和沈樹鏞所經見的廠肆出售碑拓資源中,有相當一部分源自前輩或者同時代金石家的舊藏,并經常出現某家藏品打包出售的情況,數量既多,且其中多有經前輩名家審定、遞藏的稀見之品,這對于有志于建構金石收藏體系的新晉藏家而言無疑具有極大吸引力。在同治三年(1864)趙之謙給魏稼孫的信中,提到他訪得劉燕庭家里賣出的數捆拓片,可惜得知消息已晚,僅幫魏稼孫買到了數十種。這里所說的劉燕庭,就是道光、咸豐年間的金石家、古泉學家、藏書家劉喜海。劉燕庭生于清乾隆五十八年(1793),卒于咸豐三年(1853),山東諸城人,曾祖劉統勛,伯祖劉墉,父親劉镮之,一門顯宦,有“海岱高門第”之稱。劉燕庭家學深厚,早年受古泉學家金錫鬯與金石學家阮元的影響,中年曾在陜西、四川、浙江為官,宦跡所至皆廣搜金石拓片,后因浙江布政使任上風雅嗜古遭彈劾罷官,致仕北京黃華坊,著有《海東金石苑》《長安獲古編》《三巴金石苑》等金石書籍。劉燕庭的收藏,在他故去后陸續流散到廠肆,趙之謙在跋張鳴珂藏《李鐘葵造像》拓片時就提道:“方伯歿后,金石拓本及器物多入廠肆。”⑥正如上文趙之謙所惋惜的那樣,經劉燕庭收藏過的碑拓在廠肆中受到青睞,沈樹鏞在帖肆見到的約有四五百種的三巨冊造像拓片,就是劉燕庭的舊藏,但因索價太高,最終被一位叫祁之鎧的人以四十兩買走,為此沈樹鏞還頗有恨意。沈樹鏞歿后,繆荃孫曾一次性購得沈樹鏞舊藏拓片三十二包,這些都是沈樹鏞從劉燕庭兒子手中購買的,沈樹鏞在給魏稼孫的信中還曾特別提到這三千余件拓片中包含了八十余種高麗碑拓⑦,更加稀有,因而沈樹鏞不惜賣掉惲南田與王石谷的手卷、冊頁來籌款,足見重視⑧。

在市場追捧的利益驅動下,這些舊家收藏的金石碑拓有些是經后人之手賣入廠肆,也有遭人竊取而流出的情況。同治四年(1865),沈樹鏞發現廠肆出現了一批劉銓福家藏的拓片和金石書籍,劉銓福與沈樹鏞、趙之謙等人都是金石藝友,碑拓收藏豐厚,此時劉氏尚在,其家藏金石拓片、書籍流入廠肆,很可能就是被人盜賣的結果。而這些劉氏所藏拓片和書籍,一經出現在廠肆,即被視為奇貨,沈樹鏞由于得到消息已晚,被他人先下手,僅買到《司馬進琮》等四種墓志拓片⑨。此外,像上文提到的劉燕庭,他編輯《海東金石苑》時的拓片底本曾交由女婿沈念農保管,也被人竊取流入廠肆⑩。像劉燕庭、翁方綱、張廷濟、葉志銑、劉銓福這些金石家的收藏,紛紛流散廠肆,雖然值得惋惜,但就資源的流通而言,這些在嘉慶、道光時期積累起來的碑拓資源重新進入流通領域,不僅擴充了市場的貨源,也為趙之謙等人經眼和購藏提供了有利條件,更為碑拓鑒藏活動的活躍提供了持續動力。

二、“門外人”的新買家

咸豐、同治時期碑拓市場的活躍,不僅體現在趙之謙、沈樹鏞這些專業藏家的追捧,更體現在非專業藏家的迅速跟進。在同治四年(1865)沈樹鏞給魏稼孫的信中提到當時廠肆出現了一批新的買家:

閣下出京后,都中搜拓本者又多數人,皆門外人瞎鬧,盤踞廠肆,各店所存底貨一概包掃。偶有新出,弟等輪不著下手,以致各肆視為奇貨,尋常拓本頓加數倍之價。尊信每云何店有某貨,何姓有某貨,早已被他羅去矣,可笑可嘆。

這些廠肆中購買碑拓的競爭對手,在沈樹鏞看來都是“門外人”,他們雖不懂行,卻專恃錢多而大肆搜羅,以致碑拓價格跟風上漲,令沈樹鏞又氣又怕。如魏稼孫請沈樹鏞在廠肆代購《武梁祠畫像》拓片,原本廠肆尚有存貨,卻因這些人大量購買而變得難覓蹤跡。同治二年魏稼孫在北京時,廠肆中的碑拓資源還比較豐富,后來魏稼孫回到福建,還經常憑印象請趙之謙和沈樹鏞到某家帖肆購買某件碑拓,但隨著這些“門外人”藏家大肆搜刮,很多之前常見的碑拓不僅價格上漲,且已經不容易買到,因此沈樹鏞在信中多次勸說魏稼孫不可再輕易出售拓片:

弟有至要之語奉告:以后賣拓千萬自留一分,不可得利即去。老兄總希冀售去后寄京補買,而不知不可必得也。

這些在廠肆“亂收亂買”的非專業藏家中既有受到碑拓鑒藏風氣影響而附庸風雅之人,也有想借碑拓敲開雅好金石的高官顯貴之門者。畢竟,當時熱衷于碑拓鑒藏的不僅有趙之謙這種布衣文人或者低品級官員,更有劉燕庭、翁方綱、潘祖蔭、吳大澂這樣的達官顯貴,想要結識或者拉近與這些人的關系,投其所好是有效的方式。

在魏稼孫與趙之謙、沈樹鏞的通信中,還保留了不少魏氏請趙、沈幫忙出售碑拓的情況,這種既買也賣、以藏養藏的方式,在潘祖蔭、吳大澂等金石藏家那里相對較少,但在趙之謙這個階層的金石藏家中比較普遍。比如,魏稼孫曾請趙之謙代售過南朝《瘞鶴銘》、東漢《尹宙碑》,還請沈樹鏞代售過西漢《甘泉石刻》等拓片。趙之謙本人也有過出售碑拓的情況,但方式卻并不像魏稼孫這般直接。同治三年(1864),趙之謙給魏稼孫的信中就提到:

[清]趙之謙 跋梁幣拓釋文:此梁幣也。董氏方立云:斬與斤同;寽即鋝,假借字。見《方立文甲集》下,其說允。之謙記。鈐印:趙之謙印(白) 之謙審定(白)

[清]趙之謙 跋青銅器拓釋文:疑若字。古于若訓順,又訓善。《爾雅》用若或取用善意。若,從草從右,上作,亦象形,然不敢信也。悲翁。鈐印:非翁小記(白) 之謙審定(白)

所云弟處拓本,去歲不慎窘,卻有賣意;今年窘極,轉不肯賣。有能以朱提贈我者,與之。全與半,視財多少。

由此可見,金石藝友之間的交換行為,也有可能隱藏著交易的性質,這種交織在一起的復雜關系模式,更有助于我們將經濟的與文化的人、現實的與理想的人聯系起來,做整體的思考。

[清]趙之謙 跋《鄭文公碑額》 52.9×32.4cm 紙本釋文:癸亥客京師。余買得碑,沈均初買得額。因以畀余,書此志喜。八月二日,悲庵居士。鈐印:之謙印信(白) 之謙審定(白)

碑拓市場的繁榮是一方面,交易的價格則是另外一個值得關注的問題。在趙之謙的時代,碑拓的價格究竟如何呢?同治三年(1864)趙之謙給魏稼孫寫了一封信,其中提及沈樹鏞花了三十兩白銀買到明拓剪裱本的《劉熊碑》,另外購買黃易舊藏的宋拓本《熹平石經》則花了二百兩白銀。這兩件碑拓都是舊拓,當然宋拓要比明拓珍貴,而且黃易舊藏本上還有翁方綱、畢沅、阮元、王昶、錢大昕、孫淵如等金石名家題跋,這也是重要的附加值。橫向對比來看,這些舊拓的價格較之名家書畫的價格亦有過之,比如同治五年(1866)翁同龢就曾花七兩白銀購買董其昌的《自書詩卷》,而同治二年翁同龢在博古齋見到王羲之的《游目帖》和顏真卿的《告身帖》,兩卷內府收藏流散的法書,開價白銀五百兩,也不過是宋拓《熹平石經》的兩倍多。當然,碑拓因椎拓年代、碑石保存情況、是否經金石家收藏題跋等因素影響,價格差距也很大,新拓普遍比舊拓便宜很多。比如同治三年趙之謙給魏稼孫的信中提到在北京幫助魏稼孫出售碑拓,其中《瘞鶴銘》賣了五兩白銀、《尹宙碑》賣了一兩白銀,同時他還碰到碑估出售《仙集留題》拓片,索價六千錢,按照當時一兩銀子兌換一千一百錢的比率,差不多是白銀五兩半,但是趙之謙還價不到二兩白銀,這可能更符合當時實際成交的價格。所以,這些當時的新拓,價格大多在幾兩到幾百錢之間,橫向比較,當時的新拓雖然不能跟傅山、劉墉、“四王”等市場熱門相比,但也并不比其他名家的書畫作品便宜,翁同龢花七兩能買到董其昌的書卷,而他買陳老蓮的畫卷,心理價位不過四兩銀子。

舊拓、孤本、經金石名家收藏題跋的拓本價格比較高,新拓價格則比較低,但是即便是幾兩銀子,也不是客居北京的趙之謙能輕易承擔的。在同治三年給沈樹鏞的一封信中,趙之謙提及在廠肆見到一部明代翻刻宋版的《素問》,從“海內稀有”的評價來看,他應該十分中意這部書,書賈索價八兩,以當時古董交易的習慣推測,應該還有一定的還價空間,但即便如此,趙之謙仍然負擔不了,只好找朋友借貸。同年,還有一位陜西的碑估向趙之謙出售《漢中》拓本,索價也是八兩,趙之謙只能表示“無力為之”。在北京謀生本已艱難,同時還要貼補遠在紹興老家的兒女,窘迫的經濟狀況導致趙之謙雖然熱衷于前往廠肆尋訪碑拓,但真正出手購買的記錄卻并不多。

三、結語

從某種意義上說,如果沒有寓居北京,日日周旋于廠肆的經驗,恐怕趙之謙很難實現他在碑學考據和書法實踐上的突破。北京繁榮的碑拓市場,不僅吸引了“門外人”的介入,抬升了碑拓的價格,讓趙之謙在購藏碑拓時力不從心,也促使舊家收藏、各地稀見碑拓不斷流通,甚至偽造的碑拓也時常混雜其間,極大豐富了趙之謙的視覺經驗。晚清碑學書法蔚然成風,與趙之謙這樣的中下層文人、官吏的廣泛介入有關,而他們的介入,又以市場、出版等客觀條件為前提。此外,趙之謙等人在市場活動中所展現出的對于古刻、舊拓、前代金石家舊藏的興趣,既帶有崇古觀念的特征,又展現出自覺參與正在形成的碑學傳統和文化共同體的自覺。作為文人學者,他們一旦進入具體的市場交易行為,又需要在現實利益和文化身份之間努力平衡。這些在市場中的具體表現及其勾連的問題,已經超出了一般市場研究所關注的內容,對于重新認識碑學的傳播和繁榮,具有啟發意義。■

注釋

①薛龍春《古歡:黃易與乾嘉金石時尚》,三聯書店,2019年,第234頁。

②葉昌熾《語石》卷二,上海書店,1986年,第26頁。

③清同治三年(1864)沈樹鏞致魏稼孫函稱:“夏天搜物不容易,早期稍涼,然距飯時甚近,一去即回,稍遲則烈日當天矣。午后靜坐揮汗,晚涼則功夫太短……今晚忽又買得《石經峪》卅一字……”載沈樹鏞《漢石經室題跋》,柴志光、高貞杰編,上海遠東出版社,2017年,第258頁。

④松茂齋據《中國錢幣學詞典》記錄,其店主姓王,經營金石文物,道光年間收得北京近郊出土的尖足、方足小布。吳大澂致王懿榮函稱:“前日松茂攜來各種,除孝建未收外,以十金得之。又有契刀一品,兄以為偽,請審定之。此皆松茂新得之貨。”由此可知,咸豐、同治年間,松茂齋仍經營古泉。[清]吳大澂《吳大澂書信四種》,鳳凰出版社,2016年,第147頁。

⑤栩齋為浙江錢塘人濮森開設,濮森字又栩,善治印,宗浙派。沈樹鏞從栩齋易得的隋《修梵石室銘》現藏于中國國家圖書館,此拓本有趙之謙篆書及楷書兩個題簽,并有題跋稱:“志稱修梵卒年九十有一,而云:兄弟相撫,貫截肝心,嗚鳴之心,終天莫報,意有為之。后者文簡而隱,不能斷。余舊藏一本,為龔定庵祠部故物。拓甚完好,當先數十年,惜毀于辛酉,并記之。撝叔。韻初求此久不得,近始遇于濮又栩處,因以《魏吳高黎志》易歸。撝叔又書。”由此可知,沈樹鏞是以魏《吳高黎志》與濮森交換隋《修梵石室銘》。另栩齋所營應以印章為主,據陸明君《簠齋藏印考補》梳理,咸豐二年十一月陳介祺曾從栩齋購得五方古印。《第四屆孤山證印西泠印社國際印學峰會論文集》,西泠印社出版社,2014年,第592頁。

⑥張小莊《趙之謙研究》,榮寶齋出版社,2008年,第686頁。

⑦在趙之謙的《補寰宇訪碑錄》中就收錄了朝鮮和日本的碑拓,并在記中稱:“朝鮮自漢以來,臣附中國,國人能讀書,同文字。今日來者,尚攜其國金石墨本以為投贈。在昔,翁、劉諸君皆為著錄。平湖韓氏韻海,有《海東金石存考》,未刻。近潘伯寅中丞纂《東瀛貞石志》,搜采尤富。然墨本皆毀于庚申,僅存目錄。原書載《平百濟碑》,未著其地。茲舉及見碑本,依時代先后錄數十種,不復分列。”趙之謙所說的曾經著錄過朝鮮碑拓的翁、劉,指的就是翁方綱與劉燕庭。劉燕庭因與朝鮮金正喜、趙云石等人交往,獲贈大量朝鮮碑拓,并個人搜羅,編輯了《海東金石志》一書,該書收新羅碑三十通、高麗碑七十八通、待訪十八通,為清代金石家將研究視野拓展至朝鮮、日本等地之嚆矢,對稍晚的潘祖蔭、趙之謙等人皆有直接影響。

⑧清同治五年(1866)沈樹鏞致魏稼孫函稱:“燕翁少君以所藏周秦兩漢下至宋元石本來歸,統計三千種,皆有方伯標題,其中高麗碑八十余種,尤為苦心孤詣,因售去惲王卷冊,籌款償之。以方伯數十年精力聚成,而弟安生得之,洵為金石奇緣矣!”載《漢石經室題跋》,第266頁。

⑨清同治四年(1865)沈樹鏞致魏稼孫函稱:“劉子重比部去臘到安徽壽州,前月方回來,其家中之物流落廠肆者甚多。拓本于年底已出來,弟知之稍遲,僅得《司馬進琮》四種墓志,乃不多見之品,余多為他人先下手矣!然其至精之件則尚未動也。劉氏金石書亦不少,皆已在廠肆,惟市價視為奇貨,故不易得。子重與弟等至交,不應買伊家中之物,惟繼起無人,以至于此。弟等不收,轉落他人之手,若告子重則反見怪,實屬可嘆!”載《漢石經室題跋》,第261頁。

⑩據張德容跋《海東金石苑》記述,劉燕庭將編輯《海東金石苑》的拓片都交與女婿沈念農保管,劉氏故去后,沈念農督學安徽,將這批碑拓寄存在北京仁錢會館,后被人盜走,售與琉璃廠。這批拓片輾轉于市場,民國年間羅振玉還曾在上海翁印若的寄觀閣中見到,參見《俑廬日札》中《海東金石苑》一條。載《漢石經室題跋》,第259頁。

[清]趙之謙 群書治要引三略 紙本 1878 年釋文:夫能扶天下之危者,則據天下之安;能除天下之憂者,則享天下之樂;能救天下之禍者,則得天下之福。故澤及人民,則賢歸之;澤及昆蟲,則圣歸之;賢人所歸,則其國強;圣人所歸,則六合同。賢者之政,降人以禮;圣人之政,降人以心。釋近而謀遠者,勞而無終;釋遠而謀近者,逸而有功。逸政多忠臣,勞政多怨民,故曰:務廣地者荒,務廣德者強(也)。荒國(者),無善政,廣德(者),其下正。廢一善,則眾善衰;賞一惡,則眾惡多。善者得其佑,惡者受其誅,則國安而眾善到矣。一令逆者,則百令失;一惡施者,則百惡結。(故)令施于順民,刑加于兇人,則令行而不怨,群下附親矣。有清白之識者,不可以爵祿得;有守節之識者,不可以威刑脅。故明君求臣,必視其所以為人者而致焉。故致清白之士,修其禮;致守節之士,修其道。而后士可致,(而)名可保。利一害百,民去城郭;利一害萬,國乃思散。去一利百民乃慕澤,去一利萬政乃不亂。《群書治要》引三略。捷峰大人鈞政。光緒四年歲在戊寅,趙之謙謹篆。鈐印:會稽趙之謙印信長壽(朱)

[清]趙之謙 竹外樹頭七言聯 144×40cm×2 紙本釋文:竹外飛花隨晚吹;樹頭幽鳥試春聲。焜華四兄大人屬。宋人詩句。趙之謙。鈐印:趙之謙印(朱) 趙撝叔(白)

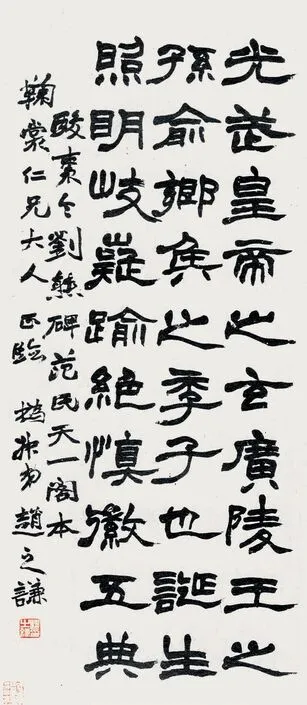

[清]趙之謙 節臨《劉熊碑》 紙本釋文:光武皇帝之玄,廣陵王之孫,俞鄉侯之季子也,誕生照明,岐嶷逾絕,慎徽五典。《酸棗令劉熊碑》范氏天一閣本。鞠裳仁兄大人正臨。撝叔弟趙之謙。鈐印:趙之謙印(白)

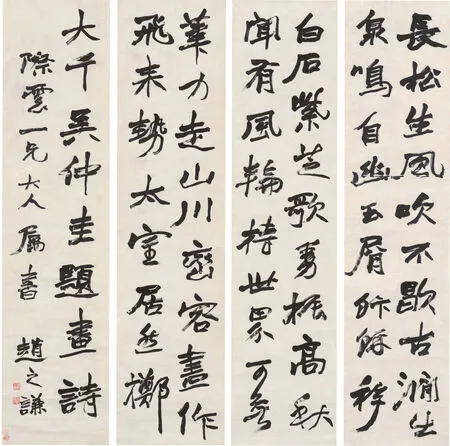

[清]趙之謙 吳仲圭題畫詩 紙本釋文:長松生風吹不歇,古澗出泉鳴自幽。玉屑飯馀移白石,紫芝歌動振高秋。聞有風輪持世界,可無筆力走山川。巒容盡作飛來勢,太室居然擲大千。吳仲圭題畫詩。際云一兄大人屬書。趙之謙。鈐印:趙之謙(白) 趙撝叔(白)

[清]趙之謙 出宰讀書五言聯 紙本 1882年釋文:出宰山水縣;讀書松桂林。公之束仁兄同年屬書昌黎句。光緒八年二月,弟之謙。鈐印:趙之謙印(白)

[清]趙之謙 陰德明堂八言聯 167.8×34.5cm×2 紙本釋文:陰德遺惠,周急振撫;明堂顯化,常盡孝慈。歡伯仁兄大人屬書。集《甘氏星經》。弟趙之謙。鈐印:趙孺卿(白)

[清]趙之謙 勤攻靡恃四言聯 127.6×32.6cm×2 紙本 1881年釋文:勤攻吾短;靡恃己長。伯寅世叔大人命書。光緒辛巳,趙之謙。鈐印:會稽趙之謙印信長壽(白)

[清]趙之謙 節錄《藝文類聚》 64.8×36.4cm 紙本釋文:天地混沌如雞子,盤古生其中。天地開辟,陽清為天,陰濁為地,盤古在其中,一日九變,神于天,圣于地,天日高一丈,地日厚一丈,盤古日長一丈。如此萬八千歲,天數極高,地數極深,盤古極長,后乃有三皇。數起于一,立于三,成于五,盛于七,處于九,故天去地九萬里。《藝文類聚》引《三五歷記》。為爨窠仁兄屬書。趙之謙。鈐印:趙之謙印(朱)

[清]趙之謙 張衡《靈憲》 紙本釋文:太素之先,幽清元靜,冥默市象,厥中惟靈,厥外惟無。如是久焉,斯以溟涬,蓋乃道之根。根既建,自無生有,太素始萌。可為色,渾沌不分。故道德之者,永渾成,先天地生,其氣體也。道而形,其遲速固未可得而未天體,又永久焉,斯為龐鴻,蓋乃道之干也。道干既育成體,于是元氣剖判,剛柔始濁異位,天成于外,地定于內。于陽,故負以動。地體于陰,故有物施,分以合化,堙燠萬民分清。斯為太元,蓋乃道之實。元占經,一引靈憲。同治戊辰閏月,趙之謙。鈐印:趙之謙印(白) 長陵舊學(朱)

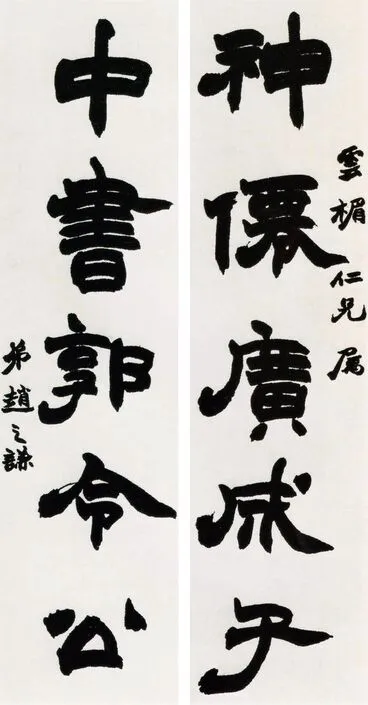

[清]趙之謙 神仙中書五言聯 紙本釋文:神仙廣成子;中書郭令公。云楣仁兄屬。弟趙之謙。