7~9歲兒童權力認知的發展及其影響因素

丁 芳,黃 霞,2,劉顏鎣

(1.蘇州大學教育學院心理學系,蘇州 215123;2.東南大學成賢學院,南京 210088)

1 引言

權力認知是指個體對權力的概念、大小、效價等做出推測與判斷的過程(Gülg?z &Gelman,2017),是社會認知的重要組成部分。社會生活中充斥著各種權力關系,如果個體能夠準確地認知社會權力,覺察到權力差異并迅速了解自身所處權力位置(Terrizzi et al.,2018),那么可以更好地預測對方行為,在社會互動中避免不必要的沖突,減少不必要的能量消耗,進而增強自身的社會適應。

1.1 資源分配中的分配權和決定權

個體對權力概念的表征在生命早期就已出現(Liu et al.,2021),有研究發現,不到1歲的嬰兒具有權力敏感性,能夠依據個體的尺寸大小、團隊成員數量等線索識別權力關系(Pun et al.,2016),而3歲兒童可以根據年齡等社會類別線索判斷權力的大小(Charafeddine et al.,2015)。7~9歲兒童已能夠根據資源獲得、目標達成、下達命令等社會互動線索來識別權力關系,其權力認知能力已接近成人水平(Gülg?z &Gelman,2017)。以往研究關注兒童能否以及如何運用單一線索進行權力認知,但卻較少對更加復雜的多重線索情境中的兒童權力認知進行研究,比如公平分配情境中所涉及的不同類型的權力及其行權方式可能會對兒童的權力認知產生影響。實際社會生活中可能存在多種權力線索或某種權力線索的多種表現形式同時存在的情境,有研究指出,兒童在權力認知過程中,會整合所認知到的權力線索來識別個體間權力關系(Liu et al.,2021)。但由于個體的認知資源有限,在認知過程中不能對所有信息進行同等處理(Terrizzi et al.,2018),因此有必要了解個體如何取舍情境中的權力線索。以權力最核心的表現——資源分配為例,在經典的最后通牒博弈情境中就包含兩種權力:一方可以通過公平或不公平的分配來行使分配權;另一方則可以通過選擇接受或拒絕分配結果來行使決定權。在此情境中,分配權和決定權作為識別權力關系的社會互動線索,其不同的行權方式有著不同的屬性,即相較于不公平分配,公平分配更多體現的是個體愿意為他人考慮的意愿;相較于拒絕分配,接受分配更多體現的是個體維持良好人際關系的意愿。可以看出,分配權中的公平分配和決定權中的接受分配具有正效價權力的特點。而相較于正效價權力,兒童對于分配權中的不公平分配以及決定權中的拒絕分配等負效價權力更加敏感,也更容易識別(Gülg?z &Gelman,2017)。因此,在分配權和決定權中效價不同的行權方式可能會對兒童的權力認知產生影響。基于此,實驗1擬通過最后通牒博弈范式來考察分配權與決定權的不同行權方式對兒童權力認知的影響,從多重權力線索視角拓展對兒童權力認知發展的研究,并進一步加深人們對個體在更復雜權力情境下認知特點的認識。同時,盡管以往研究指出7~9歲兒童在單一線索情境中的權力認知水平已接近成人(Gülg?z &Gelman,2017),但在呈現不同權力類型的多重權力線索情境中兒童的權力認知能否達到成人水平還有待探討。因此,研究選擇一組成人作為對照組,以比較7~9歲兒童和成人的權力認知水平是否存在差異。

1.2 資源分配中的第三方監督權

公平是人類社會生活的基本準則,維護公平也是人類堅持履行的職責。因此,在不公平的資源分配過程中經常會有第三方卷入(Skitka et al.,2016)。盡管事件并未涉及自身利益,但第三方監督者仍愿干涉不公平的分配過程,試圖影響最終的導向和結果,并且這種現象具有跨文化的一致性(Henrich et al.,2006)。盡管以往研究指出,第三方作為監督者有想要干預不公平事件的意向(Dhaliwal et al.,2021),但卻并未進一步探討監督權的不同行權方式是否會影響兒童的權力認知。一般來說,監督權主要體現為懲罰違規者或補償受害者兩種行權方式。懲罰能給違規者一定的震懾,屬于負效價權力(Wenzel &Okimoto,2016);而補償受害者作為一種親社會行為則更具建設性、親和性的特點,屬于正效價權力(Moss et al.,2019)。相較于正效價權力,兒童更容易識別負效價權力,因此,在三方博弈情境中除了決定權之外,監督權的不同行權方式也可能會對兒童的權力認知產生影響。基于此,實驗2擬在不公平分配情境中,利用三方博弈范式來考察決定權和監督權的不同行權方式對兒童權力認知的影響。

由此提出研究假設1:分配權、決定權和監督權的行權方式會影響兒童的權力認知,并且對這三種權力類型的認知存在優先級,同時7~9歲兒童和成人在多重權力線索情境中的權力認知能力存在差距。

1.3 物質資源與勞動資源的分配

權力體現為對重要資源的不對稱控制,資源的控制是社會權力的核心(Guinote &Vescio,2010)。以往權力研究多是涉及食物、金錢等外部物質資源的分配(程南華 等,2018),主要是從個體獲得物質資源多少的角度來作為衡量公平分配的依據。而勞動作為個體自身所具備的內部資源,是能夠對外輸出勞動量或勞動價值的人類運動,個體可以通過付出勞動來獲得一定收益。前景理論(Kahneman &Tversky,1984)指出,人們對損失具有天然的厭惡傾向,等量損失引發的心理負效用遠大于收益引發的心理正效用。因此,研究將個體付出勞動的多少作為衡量公平分配的另一個依據。基于此,擬在實驗1和實驗2均設置獲得物品和付出勞動兩種分配資源類型,探討不同分配資源對兒童權力認知的影響,以期為以后考察不同分配背景下個體的權力認知特點提供理論依據。

由此提出研究假設2:相較于獲得物品條件下,兒童在付出勞動條件下的權力認知水平更高。

綜上,以往研究主要考察兒童能否依據單一權力線索識別權力大小,并且主要關注的是某一年齡段兒童在單一權力線索條件下的權力認知,同時有關公平分配的研究也主要通過個體分配物品資源進行探討,因此擬通過兩個實驗分別探討在最后通牒博弈和三方博弈情境中,分配權、決定權和監督權的不同行權方式對7~9歲兒童在獲得物品和付出勞動時的權力認知的影響,這不僅可以從多重權力線索視角拓展對兒童權力認知發展的研究,而且也可以為正確引導兒童的權力與公平觀念以促進社會和諧發展提供參考。

2 實驗1:最后通牒博弈情境中分配權和決定權行權方式對兒童權力認知的影響

2.1 方法

2.1.1 被試

使用G*Power3.1事先估計樣本量,設置參數f為0.25,α為0.05,檢驗效能Power(1-β)為0.85,計算得到樣本量為84。有效被試共計182人,其中隨機選取江蘇省蘇州市某小學7~9歲兒童70人,剔除兩次回答不一致的被試4人,獲得有效被試為66人,平均年齡8.22±0.75歲,女生31人;招募某學院大學生被試116人,平均年齡18.78±0.56歲,女生84人。

2.1.2 實驗設計

采用2(年齡:兒童、成人)×2(分配資源類型:獲得物品、付出勞動)×2(分配權行權方式:公平、不公平)×2(決定權行權方式:接受、拒絕)的混合實驗設計。年齡為被試間變量,分配資源類型、分配權行權方式和決定權行權方式為被試內變量。因變量為權力認知,通過被試在“誰是老板”這一問題上的得分來表示。

2.1.3 實驗程序

(1)對不同分配資源類型的代表性物品進行篩選。首先,讓兒童與成人分別報告喜歡的食物以及最常接觸到的家務勞動;然后,將兩組被試的答案按照頻率進行整理;最后,結合兩組被試的回答,分別選擇餅干作為可獲得物品、擦椅子作為需付出勞動的代表,以保證實驗材料同時適用于兒童和成人。

(2)錄制分配情境故事視頻。參照Gülg?z和Gelman(2017)對兒童權力認知的測量方式,研究以最后通牒博弈范式為依據編制分配情境故事,并以視頻形式呈現。根據分配資源類型、分配權行權方式和決定權行權方式三者的不同組合可分為8種分配情境,如接受物品公平分配、拒絕勞動不公平分配等。10名心理學專業研究生使用李克特五點計分對視頻內容進行評定,內容效度指數為0.96,分半信度系數為0.90。同時,預實驗表明7~9歲兒童能理解視頻內容,并能對視頻中的權力關系做出判斷。

(3)正式實驗。采取單獨施測方式。①被試觀看120秒的中性地理風景視頻,并選擇符合當下心情的表情圖片,若當下心情為平靜則進入正式實驗。②被試以隨機順序觀看8個視頻。視頻中,兩只布偶小雞先進行自我介紹,分別叫紅紅和藍藍。然后,第一方小雞對2個餅干/2張椅子進行分配:公平分配時,每只小雞各獲得1個餅干/各擦1張椅子;不公平分配時,2個餅干都分配給第一方/2張椅子都由第二方擦拭。隨后,第二方對分配結果做出決定:決定接受時,保持第一方的分配結果;決定拒絕時,把分配資源恢復原位。例如,在接受物品公平分配情境中,第一方小雞紅紅說:“這里有2個餅干,我分1個,藍藍分1個。”然后在兩只小雞間平均分配2個餅干。第二方小雞藍藍說“我接受這樣分”之后,呈現分配結果。③每個視頻結束后,主試先后兩次詢問被試:“在這兩只小雞中,有一只是老板,請你用手指出來哪只小雞是老板。”剔除兩次回答不一致的被試。視頻中的小雞性別(說話聲音)與被試一致。

2.1.4 計分方式

在每種情境中,被試選擇行使決定權的第二方(決定者)為有權者記1分,選擇行使分配權的第一方(分配者)為有權者記0分。將被試在8種情境中的平均得分作為其權力認知的衡量指標,得分范圍為0~1分。

2.2 結果

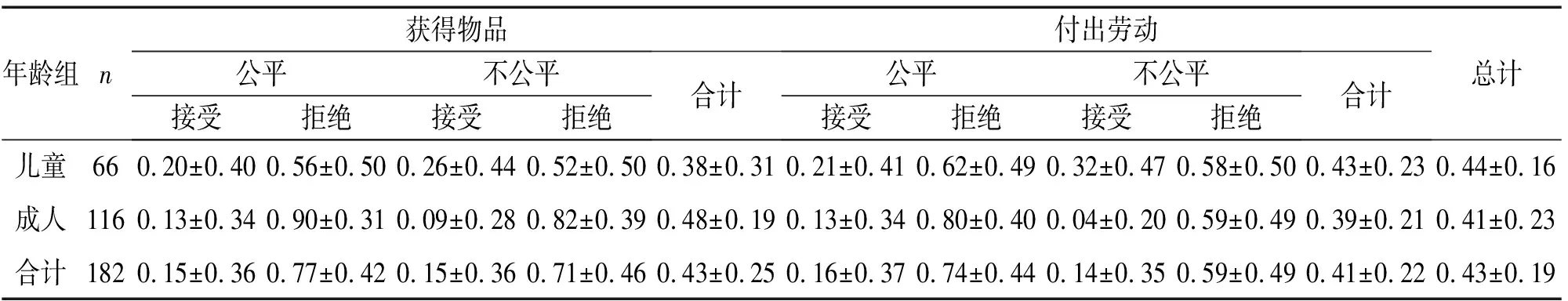

由表1可知,兒童和成人在最后通牒博弈情境中,無論是在獲得物品還是付出勞動條件下,當決定者接受時,兒童和成人更傾向于認為分配者為有權者;而當決定者拒絕時,兒童和成人則更傾向于認為決定者為有權者。

表1 兒童和成人在最后通牒博弈情境中的權力認知得分(M±SD)

以年齡為組間自變量,分配資源類型、分配權行權方式、決定權行權方式為組內自變量,以權力認知得分為因變量,進行重復測量方差分析。結果發現,決定權行權方式的主效應顯著,F(1,182)=320.14,p<0.001,η2=0.64,拒絕條件下的權力認知得分顯著高于接受條件下,說明被試在拒絕條件下更傾向于認為決定者為有權者。年齡、分配資源類型和分配權行權方式的主效應均不顯著,F(1,182)=1.12,p>0.05;F(1,182)=0.97,p>0.05;F(1,182)=3.45,p>0.05。年齡和分配資源類型的交互作用顯著,F(1,182)=11.10,p<0.001,η2=0.06,簡單效應檢驗發現,成人在獲得物品條件下的權力認知得分顯著高于付出勞動條件下,F(1,180)=12.84,p<0.001,η2=0.07,說明成人在勞動條件下更傾向于認為分配者為有權者;兒童在兩種分配資源類型下的權力認知得分無顯著差異,F(1,180)=2.162,p>0.05。年齡和分配權行權方式的交互作用顯著,F(1,182)=6.33,p<0.05,η2=0.03,簡單效應檢驗發現,兒童在公平分配條件下的權力認知得分顯著低于成人,F(1,180)=7.31,p<0.01,η2=0.03,說明兒童在公平分配條件下更傾向于認為分配者為有權者;兩者在不公平分配條件下的權力認知得分無顯著差異,F(1,180)=0.62,p>0.05。年齡和決定權行權方式的交互作用顯著,F(1,182)=41.03,p<0.001,η2=0.19,簡單效應檢驗發現,成人在接受條件下的權力認知得分顯著低于兒童,F(1,180)=20.36,p<0.001,η2=0.03,說明此時成人要比兒童更傾向于認為分配權為有權者;而成人在拒絕條件下的權力認知得分顯著高于兒童,F(1,180)=20.79,p<0.001,η2=0.05,說明成人此時要比兒童更傾向于認為決定者為有權者。分配權和決定權的交互作用顯著,F(1,180)=8.07,p<0.01,η2=0.04,簡單效應檢驗發現,當決定者拒絕分配時,個體在公平分配條件下的權力認知得分要顯著高于不公平分配條件下,F(1,180)=9.27,p<0.01,η2=0.05,說明個體在公平分配條件下更傾向于認為決定者為有權者;當決定者接受分配時,個體的權力認知得分無顯著差異,F(1,180)=0.12,p>0.05。其他交互作用均不顯著(ps>0.05)。

2.3 小結

實驗1采用最后通牒博弈范式比較了兒童和成人在分配權和決定權不同行權方式下權力認知的差異,發現7~9歲兒童已能和成人一樣依據情境中的線索對權力關系做出判斷,但兩年齡組在分配權和決定權不同權力行權方式以及分配資源類型中的表現仍存在差異。首先,兒童和成人在不公平分配條件下的權力認知并不存在顯著差異,但兒童在公平分配條件下更不容易判斷有權者;其次,兒童和成人在接受條件下更傾向于認為分配者為有權者,在拒絕條件下更傾向于認為決定者為有權者,但兒童在兩種決定權行權方式下的權力認知水平均不如成人;再者,兒童在分配物品和分配勞動條件下的權力認知沒有差異,但成人在分配勞動條件下更不容易判斷有權者。最后,相較于分配權,兒童和成人優先采用決定權進行權力認知。可以看出,實驗1從分配權和決定權的角度驗證了假設1,但沒有驗證假設2。那么,當不公平分配情境中呈現行使監督權的第三方時,兒童的權力認知又會發生怎樣的變化?因此,實驗2將采用三方博弈范式來考察決定權和監督權行權方式對兒童權力認知的影響。

3 實驗2:三方博弈情境中決定權和監督權行權方式對兒童權力認知的影響

3.1 方法

3.1.1 實驗對象

同實驗1。

3.1.2 實驗設計

采用2(年齡:兒童、成人)×2(分配資源類型:獲得物品、付出勞動)×2(監督權行權方式:懲罰、補償)×2(決定權行權方式:接受、拒絕)的混合實驗設計。其中,年齡為被試間變量,分配資源類型、監督權行權方式和決定權行權方式為被試內變量。因變量是權力認知,通過被試在“誰是老板”這一問題上的得分來表示。

3.1.3 實驗程序

(1)錄制分配情境故事視頻。參照Gülg?z和Gelman(2017)對兒童權力認知的測量方式,研究以三方博弈范式為依據編制分配情境故事,并以視頻形式呈現。根據分配資源類型、決定權行權方式和監督權行權方式三者的不同組合可分為8種分配情境,如接受懲罰物品不公平分配、拒絕補償勞動不公平分配等。10名心理學專業研究生使用李克特五點計分對視頻內容進行評定,內容效度指數為0.92,分半信度系數為0.92。同時,預實驗表明7~9歲兒童能理解視頻內容,并能對視頻中的權力關系做出判斷。

(2)正式實驗過程基本與實驗1一致,實驗2的不同之處主要有兩點:一是被試觀看視頻之前,主試會說明分配是在第一方和第二方布偶小雞之間進行,第三方只參與分配過程但不參與分配結果;二是被試觀看的視頻不同。三只小雞先進行自我介紹,分別叫紅紅、藍藍和綠綠。然后,第一方小雞進行不公平分配:分配物品時,2個餅干均分配給第一方;分配勞動時,2張椅子均由第二方擦拭。隨后,第三方對不公平分配結果做出監督干預:分配物品時,第三方拿起第一方面前的1個餅干分配給第二方(懲罰)/拿出額外的2個餅干分配給第二方(補償);分配勞動時,將第二方面前的1張椅子分配給第一方/拿出額外的2張椅子分配給第一方。最后,第二方對分配結果做出決定:決定接受時,呈現最終分配結果;決定拒絕時,把分配資源恢復原位。例如,在拒絕補償勞動不公平分配情境中,第一方小雞紅紅說:“這里有2張椅子,我擦0張,藍藍擦2張。”隨后,第三方小雞綠綠說:“我不接受這樣分,我要拿出藍藍1張椅子給紅紅擦。”然后,第二方小雞藍藍說“我拒絕這樣分”之后,2張椅子放在原處,擦拭椅子任務終止。

3.1.4 計分方式

在每種情境中,被試選擇行使監督權的第三方(監督者)為有權者記2分,選擇行使決定權的第二方(決定者)為有權者記1分,選擇行使分配權的第一方(分配者)為有權者記0分。將被試在8種情境中的平均得分作為其權力認知的衡量指標,得分范圍為0~2分。

3.2 結果

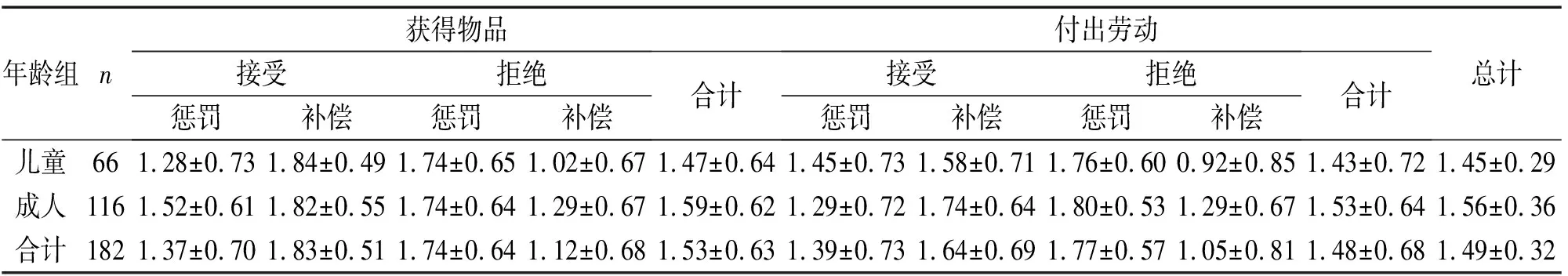

由表2可知,兒童和成人在三方博弈情境中的所有條件下都傾向于認為決定者或監督者為有權者。進一步分析發現,當決定者拒絕補償時,無論是獲得物品還是付出勞動條件下,兒童和成人傾向于認為決定者為有權者;當決定者接受懲罰時,兒童在付出勞動條件下傾向于認為決定者是有權者,而成人在獲得物品條件下傾向于認為決定者為有權者;在其他條件下,兒童和成人均傾向于認為監督者為有權者。

表2 兒童和成人在三方通牒博弈情境中的權力認知得分(M±SD)

以年齡為組間自變量,分配資源類型、決定權行權方式、監督權行權方式為組內自變量,以權力認知得分為因變量,進行重復測量方差分析。結果發現,決定權行權方式主效應顯著,F(1,178)=10.99,p<0.001,η2=0.06,接受條件下的權力認知得分顯著高于拒絕條件下,說明個體在接受條件下更傾向于認為監督者為有權者。監督權行權方式的主效應顯著,F(1,178)=7.66,p<0.01,η2=0.04,懲罰條件下的權力認知得分顯著高于補償條件下,說明個體在懲罰條件下更傾向于認為監督者為有權者。年齡和分配資源類型的主效應均不顯著,F(1,178)=5.23,p>0.05;F(1,178)=1.48,p>0.05。決定權和監督權的交互作用顯著,F(1,178)=146.29,p<0.001,η2=0.45,簡單效應檢驗發現,當監督者選擇懲罰時,個體在拒絕條件下的權力認知得分要高于接受條件下,說明個體在拒絕條件下更傾向于認為監督者為有權者;當監督者選擇補償時,個體在拒絕條件下的權力認知得分要顯著低于接受條件下,說明個體在接受條件下更傾向于認為監督者為有權者。其他交互作用均不顯著(ps>0.05)。

3.3 小結

實驗2采用三方博弈范式比較了兒童和成人在決定權和監督權不同權力行權方式下權力認知的差異,結果發現,與接受條件相比較,兒童和成人在拒絕條件下更傾向于認為決定者為有權者,這與實驗1的結果一致;與補償條件相比較,兒童和成人在懲罰條件下更傾向于認為監督者為有權者;相較于決定權,兒童和成人優先對監督權進行權力認知。另外,兒童在分配物品和分配勞動條件下的權力認知沒有差異。可以看出,實驗2從決定權和監督權的角度驗證了假設1,但沒有驗證假設2。

4 總討論

4.1 兒童和成人權力認知的比較

研究發現,7~9歲兒童已經和成人一樣具備基本的權力認知能力,能夠依據分配權、決定權和監督權等多重線索進行權力認知,這證實了假設1。以往研究指出,兒童在6個月時便具備了權力敏感性,5歲時已能通過整合簡單的視覺、聽覺等信息來判斷權力關系(Liu et al.,2021),而8歲時已具備基本的權力認知能力(Pun et al.,2016)。兒童在成長過程中會經歷各種社會權力層級的暴露,不斷具備對越來越多權力線索的認知能力,這能夠幫助個體在社會交往中更加有效地進行信息加工。但研究也發現,年齡和分配權行權方式、決定權行權方式之間均存在顯著交互作用,具體表現為兒童在識別有權者時不如成人明確,這說明雖然7~9歲兒童具備基本的權力認知能力,但兒童在多重線索情境中的權力認知能力與成人相比仍有一定差距。這可能是因為研究所設的分配情境中的權力關系對于兒童而言略顯復雜。在涉及單一權力線索的情境中,個體只需要通過單一信息來識別權力關系;但在多重權力線索情境中,通常涉及一種權力線索的多種類型并存或者多種權力線索并存的情況,權力關系更加錯綜復雜,這需要個體具備更強的認知靈活性才能夠理解、考量不同的權力線索,并對權力關系作出判斷(Terrizzi et al.,2018)。然而,盡管兒童在嬰幼兒時期就出現了認知靈活性,但直到12歲才基本達到成人水平(Johansson et al.,2016),因此,在同時存在多重權力線索的情境中識別個體間的權力關系對7~9歲兒童來說仍具有一定難度。在實際生活中,個體間權力關系能夠通過多重權力線索得到體現,只有了解了個體在復雜權力線索情境中的認知特點,才能引導正確的權力觀念。為了促進兒童更好地掌握復雜社會環境中的權力關系,教師和家長可以借助身邊實際案例,通過討論形成認知沖突的方式啟發兒童思考,幫助其更準確地把握社會權力關系。

4.2 分配資源類型對兒童和成人權力認知的影響

研究發現,盡管在獲得物品和付出勞動條件下,成人均傾向于認為分配者為有權者,但在付出勞動條件下更堅信自己的判斷,這可能是因為個體對物品和勞動所代表的含義具備不同的敏感性。在研究設置的情境中,物品分配是獲得收益的過程,而勞動分配則需要個體的付出,這對個體來說是一種損失。前景理論提出,相較于收益,同等程度的損失會給個體帶來更強的心理感受(Kahneman &Tversky,1984)。個體對損失的規避傾向要高于對同等收益的趨近傾向。因此,損失帶給個體的痛苦遠超收益所帶來的快樂,研究也出現個體在付出勞動條件下的權力認知更敏感的現象。然而研究也發現,兒童在獲得物品和付出勞動兩種分配資源類型下的權力認知并不存在顯著差異,這與假設2不一致,這可能是因為7~9歲兒童的損失規避能力尚未發展成熟。個體對于損失的厭惡其實是風險偏好的反映,雖然兒童在6歲時表現出一定的損失規避能力,但12歲左右的青少年對于風險的理解才達到成人水平(Harbaugh,2002)。在現實生活中資源分配情境是復雜的,不僅存在共享收益(如獎品)的分配模式,還會有共擔責任(如任務分工)的分配模式,而個體對所處情境有清晰、準確的認知,才能夠更好地適應社會。因此,研究對于兒童在付出勞動條件下權力認知的探索,不僅拓展了權力認知的研究范疇,而且對如何在勞動教育中進行勞動分配提供了參考,學校可在“以勞健心”環節中融入權力認知和責任意識教育。

4.3 不同權力行權方式對兒童和成人權力認知的影響

結合實驗1和實驗2的結果可以發現,相較于接受式決定權、補償式監督權等正效價權力,兒童和成人對拒絕式決定權、懲罰式監督權等負效價權力的敏感性更高,這證實了假設1,這可能是因為個體對負效價權力要比正效價權力更容易進行心理表征。個體在社會生活中接觸到的大量信息并不是都能被同樣準確地處理或感知。由于個體對負效價信息的認知更具邏輯性,在概念表征上更占優勢,而對正效價信息的認知則需要具備更復雜的認知技能(Gülg?z &Gelman,2017),這就導致負效價的行權方式成為個體權力認知時的首要考量。另外,還可能是因為個體利用積極信息和消極信息來理解世界的方式是不對稱的,即存在消極偏見,或者說傾向于關注、學習和使用消極信息。這種消極偏見被認為具有關鍵的進化適應功能(Vaish et al.,2008)。進化的演變使個體對潛在威脅更加敏感,并傾向于將權力與漠視他人需求聯系在一起(Terrizzi et al.,2020)。因此,相較于接受分配的個體,兒童和成人更愿意將拒絕分配的個體視為有權者;相較于補償的個體,兒童和成人更愿意將懲罰的個體視為有權者。當個體不公平地分配資源、拒絕他人提出的分配方案或采用懲罰方式維護公平時,在一定程度上增強了個體認知到的權力水平,這不符合平等和諧的社會準則,啟示人們在現實生活中更應采用正效價的行權方式。因此,家長和教師應讓兒童正確認識社會組織中各種權力的行權方式,從而具備熟稔的權力認知能力來趨利避害,以具有良好的社會適應能力。

4.4 權力認知的順序效應

研究發現,個體對分配權、決定權和監督權三種權力類型的認知存在優先級,這證實了假設1。結合實驗1和實驗2的結果可知,當情境中同時呈現分配權和決定權時,兒童和成人均優先通過決定權來進行權力認知;當情境中同時呈現決定權和監督權時,兒童和成人均優先通過監督權來判斷權力關系。這說明權力線索的運用存在一定順序性,即無論是兒童還是成人,他們對三種權力類型的認知總體上遵循監督權→決定權→分配權的表征順序。監督權是個體進行權力認知時比決定權更重要的權力線索,這可能是由于第三方監督者與分配結果并不存在利益關系,其行為主要受到道德義憤的激發或是為了維護社會秩序的正常運行,其出發點并不是為了維護自身的利益(DeCelles et al.,2012;丁芳 等,2020)。而反觀決定者和分配者的行為歸因則復雜得多,很難直接判斷其行為背后的真正動機是維護群體利益還是公平分配,這種動機沖突會影響個體的權力認知過程。另外,個體對決定權的敏感性比分配權更高的原因可能是因為在個體的信息加工過程中,最近出現的信息會占用個體更多的認知資源而受到個體更多的關注(Connolly et al.,2016)。另外,權力也與事物出現的時間順序有關,比如最后拍板的個體通常被認為更具有話語權。在中國文化中,最重要的事物往往最后登場,這種“壓軸戲”文化或許作為一種社會慣性影響著個體的權力認知過程,使得研究出現決定權相較于分配權而言具有“拍板定案”的效果。所以在集體主義文化背景下,家長和教師應設置多樣化情境,讓兒童認識到有效設置與行使監督權能夠保障社會組織的良性運營與有效延續,并且優先識別監督權對于個體在社會組織內的生存與發展具有選擇優勢與進化論意義。

4.5 不足與展望

研究還存在一定局限性。首先,研究發現7~9歲兒童在面臨三種不同權力類型時的權力認知優先級和成人是一致的,未來可以進一步擴展年齡范圍來探討兒童權力認知發展的初始年齡,并采用追蹤研究縱向考察兒童權力認知的發展軌跡。其次,研究采用觀看視頻的方式探討了兒童在分配情境中的權力認知,未來可在家庭、學校等真實情境中考察兒童的權力認知,以提高研究的生態效度。最后,研究采用的是行為研究,未來可以運用ERP、EEG、fMRI等認知神經科學研究技術進一步探討兒童權力認知的腦機制問題。

5 結論

7~9歲兒童的權力認知已基本達到成人水平,但在不同權力行權方式下的表現與成人相比仍有一定差距;兒童在獲得物品和付出勞動條件下的權力認知無顯著差異;兒童認為拒絕式決定權和懲罰式監督權更能夠體現個體的權力;兒童的權力認知總體上遵循監督權→決定權→分配權的表征順序。研究說明7~9歲兒童已具有相對成熟的權力認知能力,且權力行權方式和分配資源類型會影響其權力認知。