大同東風里遼墓葬俗及特點研究

王利霞

(大同博物館,山西 大同 037009)

2011年4月,在大同市東風里東街北側發現了一座遼代壁畫墓,大同市考古所對其進行了搶救性發掘,該墓出土了銅、石、骨、瓷器等共14件,墓葬壁畫也被完整地保存了下來。從壁畫內容以及出土文物分析,東風里遼墓是典型的遼晚期墓葬,不論是從壁畫人物形象上分析,還是繪畫風格上細酌,都具有鮮明的遼晚期壁畫特征。東風里遼墓壁畫與以許叢赟壁畫墓為代表的遼早期墓有著明顯的差異。

一、關于墓葬形制

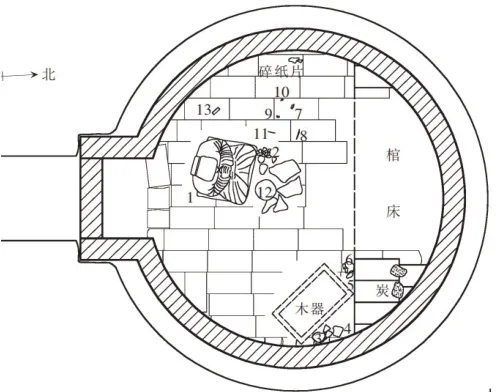

大同市東風里遼墓形制為磚砌單室墓,墓室平面近圓形,距墓室地面1.3m處用整磚起劵,層層錯縫內收疊砌,最后呈穹窿頂,整體形制類似于北方少數民族常居住的氈帳(圖1、圖2)。這種墓葬形制在大同地區的遼墓中十分常見,依據現有的發掘資料來看,除大同和平社M14的土坑墓、M29刀把形土洞墓、M47土坑并穴墓外,其余皆為磚砌單室的圓形穹窿頂墓,從遼早期一直延續到遼晚期。這種具有明顯草原特征的墓葬形制是否受契丹民族的生活習俗以及喪葬文化的影響?筆者通過查閱資料,與同時期內蒙、河北以及大同地區早于遼代的墓葬進行對比分析,得出墓室平面為圓形、頂部為穹窿頂式的遼墓形制受契丹草原文化的影響這一結論顯然是不夠全面的。

圖1 東風里遼墓平面圖

圖2 東風里遼墓剖面圖

據公開的遼墓發掘報告顯示,遼上京地區(赤峰、通遼等地)最常見的墓葬形制多為磚室墓、石室墓、磚石混砌墓以及土洞墓等,其中尤以磚室墓最為常見,這點與大同地區遼墓形制基本相同。此外,除土洞墓、土坑豎穴墓外,遼上京地區的遼墓不論是造型復雜的多室墓,還是相對簡約的單室墓,均采用的是穹窿頂式的構造。唯一不同的是,墓室平面呈多樣化。按照其形狀差異,可分以下三型。

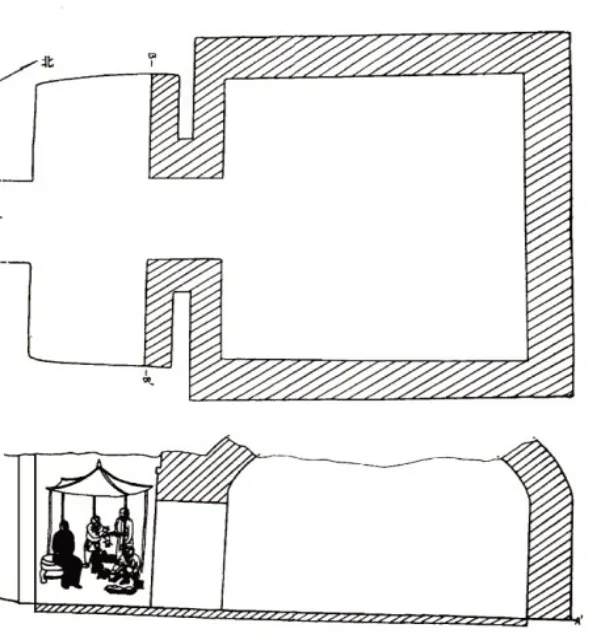

Ⅰ型:墓室平面呈正方形,如寧城北三家2號墓、小劉杖子2號墓、下灣子7號墓、大橫溝1號墓、赤峰大營子2號遼墓、寧城縣鄧中舉墓、寧城縣小溏溝1號墓、烏珠日山遼墓、烏蘭哈達遼墓等。這種墓葬形制在磚砌單室墓較為常見,此外,在雙室墓中也有后室呈方形,如敖漢旗羊山3號墓[1](圖3),與其他墓不同的是該墓墓頂為攢尖頂而非穹窿頂。在雙耳雙室內墓或者雙耳多室墓中,也有前室呈方形,或者左右耳室的平面為方形,如白音罕山韓氏家族1號墓就是正室內平面為圓形,耳室呈方形,墓頂為穹窿頂的形制。

圖3 敖漢旗羊山3號墓平面圖、剖面圖

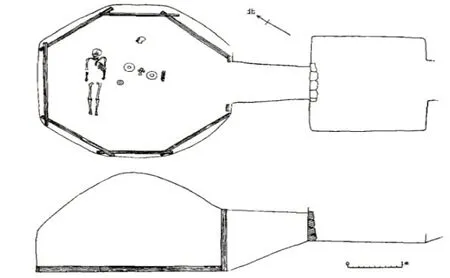

Ⅱ型:墓室平面為圓形,如山頭村墓、克什克騰旗二八地1號墓、溝東遼墓、敖漢旗下灣子4號墓、白音罕山韓氏家族2號墓、敖漢旗羊山1號墓、白音罕山韓氏家族3號墓、陳國公主墓[2]等。在磚砌單室墓中除了平面為方形外,還有大量的墓室平面為圓形,呈穹窿頂,這與大同地區目前發掘的遼墓形制基本相同。但由于遼上京屬于統治集團的權利中心,權貴人物云集,有些墓葬形制要相對復雜的多,多室墓常有出現,如赤峰大營子1號墓、耶律羽之墓、陳國公主墓(圖4)等,這類墓的墓室平面不固定,多為方形或圓形結合,甚至為多邊形。

圖4 遼陳國公主墓剖面圖、平面圖

Ⅲ型:墓室平面呈多邊形,如朝克圖東山3號墓、敖漢旗皮匠溝1號墓[3](圖5)、敖漢旗北三家3號墓、敖漢旗七家4號墓、敖漢旗溫多瑞爾敖山遼墓、敖漢旗羊山2號墓、遼贈秦國王及大遼故皇弟秦越國妃子合葬墓等,墓室平面皆呈多邊形,穹隆頂。

圖5 敖漢旗皮匠溝1號墓平面圖、剖面圖

由此可見,遼國北地的墓葬形制形式多樣,墓室平面為圓形、墓頂呈穹隆狀只是其中的一種形制。大同地區的墓葬形制是受遼上京地區的墓葬文化影響,在漢人集中的西京地區偏偏選擇了具有明顯草原氈帳特征的墓葬形制,而遼國北地流行的方形穹窿頂墓并沒有被該地區的漢人接受。由此橫向對比來看,大同地區從早期一直延續到遼晚期的圓形穹窿頂墓并非受契丹墓葬形制的影響。但是有一點毋庸置疑,遼代大同地區的墓葬形制特征是在草原文化長期浸融的情況下形成的。

那么,在大同地區是否只有遼代墓葬的墓室平面為圓形、墓頂為穹窿頂呢?根據現有的發掘資料來看,顯然不是,2010年10月在大同市渾源縣發掘的唐墓就是其中典型案例。該墓為長方形斜坡磚砌單室墓,墓室平面呈圓形,砌筑于圓形土壙內,四壁墻體以丁磚錯縫橫砌,然后向內疊澀收攏,最后聚成穹窿頂,其形制與后期的遼墓完全一致。根據墓內陪葬器物推斷,該墓可能為唐晚期墓葬。由此來看,在唐代晚期,大同地區可能已經出現了圓形穹窿頂墓。當然,文化的傳承與習俗的延續必然要經過歲月的洗禮。早在初唐,突厥部活躍于代北地區,唐政府不拘一格、選賢任能,以突厥首領擔任當地都督府都督,并有大量的突厥族及其他草原民族生活于代地,因此,與草原文化相關的習俗也一并出現在了大同地區。圓形穹窿頂墓葬的出現就是一個很好的例子,草原地區常見的氈帳不僅出現在了代地,還將其帶入地下,并且一直持續到遼末,成為該地區墓葬文化的突出特點。

二、葬式特點及其文化內涵

東風里遼墓作為大同地區晚期遼墓的代表性墓葬之一,其葬式特點同樣具有重要的研究價值。東風里遼墓采用的葬式為火葬,這與屬早期遼墓的許從赟墓葬式相同。根據目前公開的發掘資料來看,這種葬式方式從遼早期一直持續到遼晚期,是遼代大同地區主要的葬式習俗。就現有的考古資料分析,大同地區唐代墓葬均采用土葬方式,金元墓葬則是以火葬與土葬并用的形式出現,唯獨遼代獨采用火葬,這是大同地區遼墓葬式與唐、金元墓葬的不同之處。

當然,這種葬式方式與同期北方(內蒙古與遼寧一帶)遼墓不同。契丹早期流行先樹葬再火葬的葬式習俗,《北史》記載:契丹人“其俗與靺鞨同,好為寇盜,父母死而悲哭者,以為不壯,但以其尸置于山樹之上,經三年后,乃收其骨而焚之。”[4](卷94《契丹傳》,P3128)在焚骨時,親友聚眾祝禱:“冬月時,向陽食,若我射獵時,使我多得豬鹿”,[4](卷94《契丹傳》,P3128)表現了契丹族部落聯盟時期的生產生活狀況,亦說明了當時喪葬習俗概況。契丹建國以后,隨著政治制度、社會經濟以及宗教文化的發展,尤其是以儒家文化為代表的漢學思想對契丹政權的滲透,使遼地的葬式習俗有了明顯變化。在儒家學說中,“身體發膚,受之父母”,“慎護”先人發膚是行孝的重要方式,而“入土為安”更是儒家傳統喪葬觀,故而“慎護戒潔,奉尸如生,斯之謂事死;身體發膚,無有毀傷,以沒于地,斯之謂歸全;古今達禮也”[5](P1751)成為儒家文化影響下盛行的主要葬式習俗。因此,隨著契丹政權對中原傳統文化的吸收,簡約而樸實的樹葬加火葬顯然不能符合上層統治集團對來世生活的追求,因而奢華繁復的土葬風俗逐漸受到遼上層集團的青睞,成為契丹貴族主要的葬式方式。諸如已發掘的陳國公主墓、耶律羽之墓以及眾多無明確紀年的遼貴族墓均采用土葬之法,且墓中都隨葬了大量的金銀器、瓷器、玉器等,是契丹貴族效仿中原喪葬習俗盛行厚葬及土葬之風的有力佐證。由此來看,契丹政權統治中心的葬式風俗主要以土葬為主,火葬為輔,這與西京大同地區獨行火葬之風形成鮮明對比。那么,西京地區的火葬習俗源自何處?其與契丹早期薩滿教影響下的火葬習俗有無關聯?筆者以為可從以下三個方面進行分析。

首先,目前就契丹統轄區域內的漢人地區,諸如西京大同府、南京析津府(北京)等燕云之地流行的火葬習俗一般認為是受佛教喪葬觀念的影響,筆者也在《大同遼代許從赟墓葬俗研究》[6]一文中就佛教教義中的“荼毗禮”及佛教文化中的法身觀念對遼代大同地區火葬習俗形成進行了簡要分析。唐末五代以來,隨著佛教的廣泛傳播,大同地區的火葬習俗逐漸流行開來。起初火葬僅在僧侶中流行,隨著佛教的興盛,佛教徒或崇信佛法的中下層人群受“佛教終極關懷的涅槃思想和相關的法身觀念的影響”,逐漸接受佛教中的“荼毗禮”葬法,并且成為該地區合乎禮法的葬式習俗。事實上,在大同地區目前發掘的遼火葬墓中均有佛教文化的痕跡,如東風里遼墓中出土的石雕真容偶像,這種以真容偶像代替肉身下葬的方法就是受佛教文化的影響,且是信奉佛法達到一定境界的佛教徒才可使用的葬式之法。此外,該墓壁畫中所繪的手持經卷的侍從、騰云翱翔的金翅鳥以及代表吉祥寓意的蓮花托珠、火焰寶珠等,都呈現出墓主人是一位虔誠且佛法較深的佛教信徒。同樣,新添堡29遼墓出土的《彭城劉公墓志》,許從赟墓出土的3件大型塔型器、臥虎灣1號和2號墓中石棺上的梵文墨跡以及臥虎灣3號墓中石棺上墨書的“因緣盡故滅,我作如是說”(《佛說造塔功德經》末尾偈語)等,這些都說明墓主人是癡信佛法之人。

其次,除了受佛教文化影響外,自唐末以來社會動蕩、戰亂頻繁的社會環境也是造成火葬開始流行的重要因素。安史之亂以后,唐朝開始由盛轉衰,尤其是到了唐晚期藩鎮割據、烽煙四起,而大同又是這場戰火的前沿陣地。唐咸通十三年(872年),李克用占據大同,并以此為根據地興兵南進,逐漸控制河東地區成為唐末最重要的政治勢力。后晉天福三年(938年),后晉皇帝石敬瑭割云州(大同)與契丹,此后大同及周邊地區又成為遼宋爭奪土地戰的主戰場之一。戰亂持續數十年,一直到北宋景德二年(1005年)“澶淵之盟”簽訂后,該地區才逐漸恢復安寧。從唐末戰亂伊始一直到“澶淵之盟”簽訂,近130年之久,雖然中間也有過相對和平階段,但戰火是該地區的常態。連年戰爭,致使大同地區經濟凋敝,人民生活困苦,而因戰爭導致的流民、貧民遍野。在這樣大環境的驅使下,相較于喪葬費用較高的土葬,眾多中下層民眾為了維持生計就選擇了更加省錢的火葬,這在大同地區早期遼墓中的隨葬品可一窺端倪。從目前發掘的遼早期墓來看,隨葬品以造型簡單的陶器為主,鮮見制作精美的瓷器或金銀器,與遼晚期墓形成明顯區別,這在一定程度上印證了遼早期大同地區經濟滯后,人民生活貧苦的事實。因此,相對省錢的火葬方式逐漸成為當地合乎實際的葬式方式,并在佛教的影響下以及中下層貧苦人群的推崇下,成為有遼一代大同地區主要的葬式方式。

最后,大同地處邊塞,自古為北方草原民族與中原漢族的交融地帶,因此少數民族地區的一些習俗在這里亦有一定程度的體現。草原民族早期皆盛行火葬,《北史》記載:突厥“死者,停尸于帳,子孫及親屬男女各殺羊、馬陳于帳前祭之,繞帳走馬七匝、詣帳門……,擇日,取亡者所乘馬及經服用之物,并尸焚之,收其余灰,待時而葬”,[4](卷99《突厥傳》,P3288)而同屬北地的契丹族早期亦流行先樹葬再火葬的葬式習俗,諸如此類的喪葬習俗對大同地區的影響是不容忽視的。不過,就目前現有的資料來分析,契丹故地葬俗對大同地區火葬習俗的形成相較于佛教而言表現得并不是很明顯,換言之,遼代大同地區的火葬風俗主要還是受佛教葬俗以及當時社會環境影響。

三、出土文物與時代特征

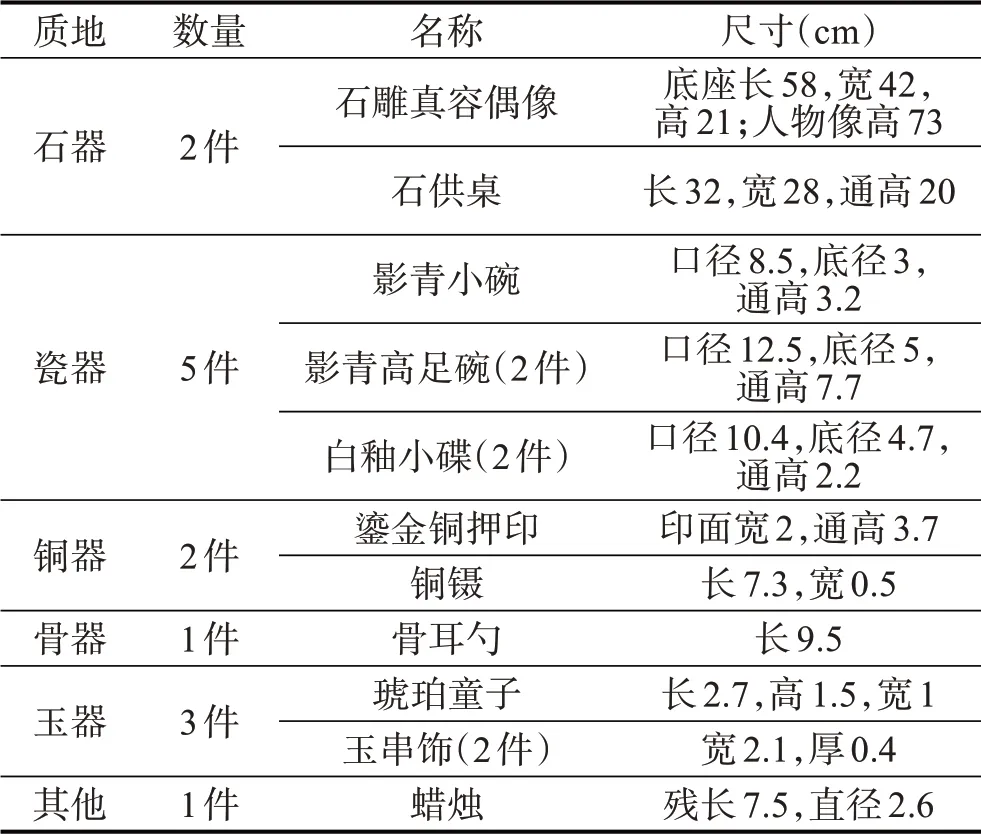

東風里遼墓是大同地區晚期遼墓的代表性墓葬之一,其壁畫特征、出土器物均具有晚期遼墓的典型特征。盡管該墓早年被盜,仍出土了14件器物,包括銅器、石器、骨器、瓷器等,是研究遼晚期大同地區社會經濟及隨葬特征的重要實物資料。現將其出土器物整理如下。

由表1可知,東風里遼墓出土器類豐富,且以造型精巧、制作精美的瓷器為主,表現了大同地區晚期遼墓獨特的隨葬特點,而石雕真容偶像、鎏金銅押印以及琥珀童子等表現了墓主人與眾不同的身份及社會地位。可從以下兩個方面進行剖析。

表1 東風里遼墓出土器物概況[7]

(一)關于隨葬瓷器的探討

東風里遼墓共出土了5件瓷器,分碗、碟兩類。碗又可分為兩型,A型:圈足小碗(1件),呈敞口、尖唇、弧腹、高圈足,胎體較薄,釉色潤澤,呈青白色,有玉質感。B型:高足碗(2件,圖6),呈六曲花式口、圓唇、深腹、高圈足,其內外壁施青白釉,釉面開片。碟(2件,圖7),大小及形制基本相同,均為六曲花式口、尖唇、弧壁、平底,器內外壁施白釉,底部芒胎,胎質細薄。此外從口沿至內腹部裝飾凸棱六道,內底留7處支釘痕。

圖6 影青釉高足碗

圖7 白釉瓷碟

總體來看,東風里遼墓出土的瓷器造型精致、釉色光澤,是制作較為考究的一批瓷器,其色彩上雖沒有同屬晚期的馬家堡遼墓出土瓷器驚艷,但卻是大同地區遼墓出土影青瓷最多的一座墓葬,具有十分重要的研究價值。此外,不同于晚期遼墓出土的大量精美瓷器,大同地區的早期遼墓主要是以隨葬陶器為主,且造型與紋飾較晚期墓葬出土的陶器相對簡約。當然許從赟墓是個例外,該墓葬中出土的3件造型精美、紋飾繁復的塔型器以及6件反映該地區生活特色的炊具代表了許從赟不同凡響的身份與社會地位,是與其他早期遼墓隨葬品明顯不同的主要原因。不過,縱觀大同地區早期遼墓的出土文物,總體呈現陪葬品器類單一、紋飾簡約、色澤單調等特征。這與以東風里遼墓、馬家堡遼墓為代表的晚期遼墓有明顯區別。究其原因,歷經唐末五代戰亂,大同地區經濟凋敝、百業待興,人民生活水平較低,因此反映在墓葬中則是隨葬品器類單一、陶器居多。自后晉天福三年(938年)石敬瑭將燕云十六州劃歸給契丹后,初期契丹統治者并未對云州(大同)給予足夠的重視,直到契丹重熙十二年(1043年),遼興宗率大軍親政西夏,考慮到云州北控西夏、南據北宋的重要戰略地位后,于次年升云州為西京大同府,成為遼五京之一,由此大同的政治地位提升,其社會經濟也得到了大力發展,故而在晚期墓葬中出現了與之相適應的隨葬器。

(二)關于石雕真容偶像的分析

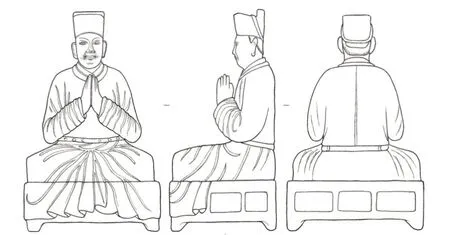

在東風里遼墓中出土了一具石雕真容偶像,圓臉、闊目、高鼻、大耳,頭戴黑色幞頭,身著黑色圓領長袍,雙手合十于胸前,盤腿坐于長方形石榻上,腹部以下中空(圖8、圖9)。真容偶像是遼晚期興起的一種特殊葬俗,具有明顯的時代性、地域性,而這種隨葬方式在大同地區發現較少。

圖8 石雕真容偶像

圖9 石雕真容偶像線圖[7]

真容偶像為一種特殊的人偶,是模擬墓主人形象與容貌制作而成的隨葬器,其內部通常放置死者骨灰,如河北宣化張世卿墓中出土的一具木雕真容偶像體內就盛放了墓主人的骨灰,所以從某種意義上來說,真容偶像取代了盛放骨灰的罐或棺,在一定程度上充當了葬具的功能。然而不知何故,在東風里遼墓出土的這具真容偶像中卻未發現骨灰,也未發現其他葬具。筆者以為東風里遼墓中的真容偶像僅是墓主真容再現并陪伴逝者靈魂的隨葬物,并非為盛放骨灰的葬具。此外,東風里遼墓在發掘時,磚床被毀,隨葬品位置凌亂,墓室內有積土,由此看該墓早年曾遭盜墓者侵擾。據此推測,東風里遼墓盛放骨灰的葬具可能為做工考究、紋飾精美的瓷棺或瓷罐,在盜墓者光顧時被一同偷盜。

當然,這種以墓主人真容再現的葬具,與當時佛教喪葬習俗的影響密不可分。早在唐代時,有關高僧寫真雕像就已經廣為流行,如敦煌藏經洞發現的晚唐僧人坐像,其雕像內部就放置一個雙層骨灰袋,內裝十余塊火化后的骨灰,這與遼代墓葬中出土的真容偶像極為相似。此外,在《智證大師年譜》中也有相同的記載,智證大師為唐晚期來中國求法的日本名僧,其臨終前留下囑托:“我滅后,造我像,藏骨其中,安置唐房,蓋為護佛法、翊王法也。”[8](P245)這種做法顯然是受佛教終極涅槃與法身觀念的影響。到了遼代以后,隨著佛教的廣泛傳播,與之相適應的隨葬真容偶像的習俗得到了佛教信徒的推崇,尤其是那些有一定身份地位的漢族信徒。誠如北京馬直溫遼墓,河北宣化張文藻、張世卿遼墓,皆為信奉佛法的官僚或世家大族。而東風里遼墓雖沒有墓志出土,但從其制作精致的隨葬品、內容豐富的壁畫以及有一定象征意義的真容偶像來看,該墓墓主人應是有一定等級身份且佛法達到較高程度的漢人。

四、壁畫分布與題材解讀

縱觀大同地區已發掘出土的遼代壁畫墓,我們不難發現,早期遼墓與晚期遼墓呈現完全不同的特點,早期遼墓以單純的人物圖為主,且墓室四壁沒有形成固定的表現內容與繪畫風格,人物壁畫之間沒有形成一定的承接關系,如大同機車廠遼墓、新添堡許從赟墓皆是如此。到晚期遼墓,墓室壁畫有了固定的表現內容,通常南壁(即墓門兩側)繪守門侍者,東壁繪宴飲場景,西壁繪出行畫面,北壁繪侍從侍奉主人的場景。大同東風里遼墓為典型的晚期遼墓,其墓葬壁畫完全符合晚期遼墓的繪畫風格,且壁畫題材多樣,內容豐富,具體呈現以下特點。

(一)南壁守門侍者圖

守門圖位于墓門兩側,左側繪一“絡腮胡,濃眉髭須”,手持長杖的老者(圖10),右側繪一手持羽扇的侍女(圖11),人物四周繪火焰寶珠、犀角、象牙、銀鋌等。關于墓門兩側繪人物圖的習俗由來已久,早在漢代就已經開始流行,到遼代依然不減。大同地區的遼代壁畫墓幾乎都有“守門人”,但形象不一,有門衛、門吏、侍仆等,門衛、門吏以男侍居多,組合上二者或為年輕的男侍,或為一老一少侍從,侍仆以男女組合為主,這些人物大多手抱長杖,呈躬身站立狀,以側身面向墓門者居多。東風里遼墓中的守門侍從以老者與女仆組合而成,二者側身面向墓門,侍仆形象刻畫與儀態表情具有遼墓壁畫“守門人”的普遍特征。不過,與其他墓葬壁畫不同的是,該墓守門侍從周身繪有大量火焰寶珠、犀角、象牙、銀鋌等紋飾。火焰寶珠紋是一種由卷云紋和火焰紋組合而成的復合型紋飾,是隨著佛教的傳入與興盛而流行一種的裝飾紋樣,墓葬中一般繪在墓頂或墓門處,有飛天升界之意,這也從側面反映了墓主人信奉佛法的事實。

圖10 南壁守門男侍圖

圖11 南壁守門女侍圖

(二)西壁農耕圖與出行圖

在該壁畫墓中,農耕圖與出行圖在同一畫面上展示,不同的是農耕圖位于畫面左側,由勞作的人物、耕牛以及農具組成,由下到上分別表現播種、鋤地等農作場景(圖12)。出行圖位于畫面右側,占據整個畫面的三分之二,圖像由人物、馬、駝以及駝車組成(圖13),也就是說,西壁畫面是以出行圖為主,輔以農耕勞作圖,這與內蒙古赤峰、通遼一帶遼墓壁畫中表現游獵生活的大型出行場景不同。當然之所以如此,與二者長久以來的生產習俗密不可分。大同地區自古處于中原農耕文明與北方游牧文化的交界地帶,自秦漢以來逐漸形成了以農牧為主的生產方式。《漢書》中記載:“始皇之末,班壹避地于婁煩,致馬、牛、羊群千群”,[9](P293)到了唐朝后期,云朔邊境牧群“既雜胡種,馬乃益壯”。遼代更是在西京地區大力發展畜牧業,建立大型軍馬場。當然,該地區也是傳統的農耕區域,早在新石器時期就開展起了早期的農業活動,歷經漢唐到遼金時期,統治階層的“重農輕賦”政策有力地促進了農業的發展。因此,在墓葬壁畫中也出現了反映當時經濟形態的題材。同樣這類壁畫內容在大同地區的其他遼墓中也有出現,如臥虎灣1、2號遼墓西壁所繪的駝車形象,五法村遼墓的牧群及牽馬畫面等等,均是當時經濟生活在墓葬壁畫中的反映。

圖12 西壁“農耕圖”

圖13 西壁“出行圖”

(三)北壁起居圖

東風里遼墓中的起居圖與該地區同期的其他壁畫墓類似,均由侍從、帷幔、寢床及寵物等構成,但沒有墓主人人物形象出現,僅通過侍從侍奉的畫面去表現墓主人的存在,如畫面左側一侍從右手握一細長毛刷,左手端一帶柄碗,另一侍從右臂搭白地紅花浣巾;右側侍從或手捧唾盂,或雙手托盞,以此來表現主人起床后的侍奉情景(圖14)。這種隱去墓主人的壁畫題材幾乎貫穿了整個遼代壁畫墓,同時也是大同地區與同時期北方遼墓以及中原的北宋壁畫墓最重要的一個區別。根據現有的資料來看,內蒙古赤峰、通遼一帶發掘的遼代早期或晚期壁畫墓中,不論是飲宴圖或是生活圖多數都有墓主人人物形象出現,如內蒙古敖漢旗羊山3號遼墓中的備飲圖,就繪有墓主端坐等候,兩侍從備飲的“一主二仆”形象。[10](P174)而北宋壁畫墓中的“開芳宴”題材,更是呈現墓主夫婦對坐飲宴,表現夫妻恩愛的生活畫面。縱向來看,北魏平城時期的壁畫墓中同樣也有墓主夫婦對坐的場景,如2005年在大同東郊沙嶺村發掘的北魏壁畫墓,墓室北壁的出行畫面以及東壁的起居生活就有墓主人和墓主夫婦對坐的場景出現。由此對比,盡管遼代大同地區的墓葬壁畫中出現出行、起居、宴飲或庭院生活等較為豐富的壁畫題材,但在這些壁畫中均沒有墓主人出現,這與同期北方遼墓、中原宋墓甚至是前朝的北魏壁畫墓都有鮮明區別,這是大同遼墓所呈現出來的時代性與地域性特征。

圖14 北壁“起居圖”

(四)東壁宴飲圖

宴飲圖分布于墓室東壁,由侍從、飲食器、樂器等構成(圖15),侍從均頭戴黑色直角或曲角幞頭,身著圓領窄袖長袍,有的雙手捧盤,有的手持執壺,有的手握拍板,侍從前方有盛放主食的食盒以及盛酒的雞腿瓶與執壺等,整體畫面表現出一幅迎接主人進餐侍宴的場景。而這類題材主要集中于大同地區遼晚期壁畫墓中,早期墓并不見類似題材,如許從赟墓、紙箱廠遼墓均是以單獨且各自成幅的人物畫為主。當然,遼晚期大同地區流行的宴飲題材主要是受北宋“開芳宴”的影響,只是少了墓主夫婦對飲畫面,這是因為在文化習俗傳播與演進的過程中,都會或多或少地融入本地區的文化因素,使其呈現出與之關聯但又明顯不同的特點。同時,在這幅宴飲圖中又有鮮明的契丹文化因素,如畫面中的侍從均身著窄袖長袍,腳穿黑色長筒靴,這與遼早期許從赟墓、紙箱廠壁畫墓中的侍從著寬袖長袍(或襦衫)且具有明顯唐代衣著服飾風格的人物畫像不同。窄袖長袍是契丹族的服飾特征之一,這在內蒙古地區出土的遼墓壁畫中可以得到有力佐證,而東風里遼墓的人物服飾特點說明了遼晚期契丹文化已經浸潤到西京大同的各個層面,甚至包括墓葬習俗。

圖15 東壁“宴飲圖”

結語

由上述分析,大同東風里遼墓不論是從墓葬形制、隨葬器物抑或是壁畫內容上都具有遼晚期墓的典型特征。首先,與大同早期遼墓相比,東風里遼墓仍延續早期墓葬形制,為磚砌單室墓,墓室平面為圓形,此外同樣采用火葬,只是葬具使用了遼晚期較為流行的真容偶像,當然在這具真容偶像內并未像北京馬直溫遼墓、宣化張文藻遼墓出土的真容偶像內放置墓主人骨灰那樣,其內空空如也,至于其原因筆者已在文中進行了推測。其次,隨葬器物上主要以瓷器為主,這與遼早期以陶器為主的隨葬特征不同,究其原因,應是重熙十三年(1044年)遼興宗升云州為西京以后,該地區社會經濟迅速發展并催生各類手工行業大力發展,而這種變化同樣體現在了墓葬習俗中,因此晚期遼墓多以隨葬瓷器為主。最后,與早期壁畫墓相比,東風里遼墓壁畫內容豐富,題材多樣,尤其是牽駝出行畫面及頭梳髡發的人物形象是晚期遼墓的典型特征。