格式塔意象視角下《唐詩三百首》中“柳”意象英譯對比研究

范夢瑤 楊成虎

(寧波大學科學技術學院,浙江寧波 315300)

一、引言

意象是詩歌的靈魂。作者在創作過程中將情感融于客觀物象,組織出能表達其主觀情感的意象語言,以象表意[1]。從認知語言學的范疇看,意象是以作者的認知語言為基礎,對作品審美意象進行構思融合、再構建的結果[2]。

筆者翻閱《唐詩三百首》發現:在諸多意象中,“柳”意象出現頻率極高。“柳”意象作為一種寓意極其豐富的植物意象,具有一定的研究價值。石志鳥也曾言“詠柳文學的繁榮,不僅彰顯在數量上,還彰顯在質量上。從成就上來看,唐朝也涌現了許多詠柳大家,諸如李商隱、白居易和劉禹錫。”[3]歷史上的詩人多以柳抒情,借此聊表女子柔美形態、惜別、思鄉情切、嘆春、悼亡傷古等意境。

然而,文化背景和思維的不同會使意象呈現多樣性,導致源語讀者和目標語讀者對原作詩歌意象描繪的意境理解有所偏差。譯詩即為譯象,不少譯者在翻譯過程中因過于追求內容和語言形式的對等,而忽略了詩作整體意境傳達的重要性。21世紀初,姜秋霞提出的格式塔意象理論則較為成功的突破了這一瓶頸,開辟了詩歌翻譯研究新領域。因此,本文將一一實證該理論如何通過整體性、閉合性、異質同構以及連續性這四項原則傳達原作的內涵,使目標語讀者獲得同源語讀者高度貼合的體悟。本文采用的中英詩句均來自許淵沖所譯,中譯出版社出版的《許淵沖譯唐詩三百首》以及唐一鶴所譯,天津人民出版社出版的《英譯唐詩三百首》。

二、理論研究背景

1.格式塔意象研究概述

1912年,格式塔心理學理論率先由德國的心理學家韋特海墨提出,后在科勒與考夫卡等人的推動下,才逐步發展為西方現代心理學中較為重要的流派之一。1930年后,格式塔心理學與美學相融合,推動了帶有格式塔傾向的美學領域研究。“格式塔”是從德文中的“Gestalt”一詞音譯而來,意為“完形”[4]。Koffka認為其焦點在于“整體應大于各部分之和”[5]。

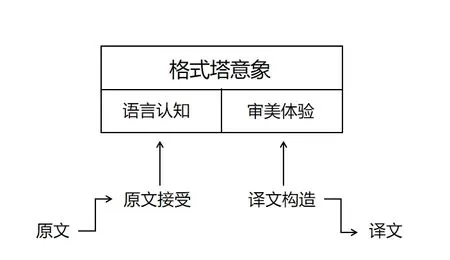

姜秋霞和權曉輝共同提出一個中介圖式,即文學翻譯過程中的“格式塔意象”,點出文學翻譯應注重語言涵養和審美體驗的建構[6]。此外,姜秋霞又在其著作《文學翻譯過程與格式塔意象模式》中創新性地提出了格式塔意象再造理論,同時談到“譯者通過格式塔意象圖式能實現文學藝術的有效轉換和再現”并充分肯定譯者所發揮的能動作用[7]。

2.格式塔意象理論闡述

格式塔意象和格式塔質相輔相成,唐詩中的意象也可被認為是具備格式塔質的組合意象,擁有有機、綜合、動態的多元特性[8]。

姜秋霞認為翻譯就是一個實現原文到譯文的轉換過程,譯者先閱讀原文,再通過審美和認知這兩個方面能動地理解原文,并在腦海中形成整體圖式,進而對譯出語進行再構建,以此得到最終的譯文文本[6]。過程如下:

圖1 文學翻譯過程與格式塔意象模式

其原理實現需經過第一步:理解接受原文—格式塔意象的心理實現;第二步:構造形成譯文—格式塔意象的語言實現。這一模式的提出可以更好地幫助譯者識解文學作品中的意象,從而再現詩歌中意象的審美特性。

基于此過程的轉換,筆者認為,評判文學翻譯的成功與否,既取決于譯者能否從整體的角度出發解構原作中含有的各個格式塔意象,亦取決于譯者能否當好中介,在自身語言認知因素和藝術審美體驗的雙重作用下重構各部分格式塔意象,更取決于譯者最終能否創造出貼合目標語讀者認知的譯文,使其欣賞到與源語讀者同樣的詩境傳達。因而下文特選取格式塔理論中具有代表性的四項原則,對兩版英譯本中的“柳”意象展開詳盡分析。

三、英譯對比分析

譯屆巨匠許淵沖先生的譯作《許淵沖譯唐詩三百首》(以下簡稱“許譯”)[9],體現了其跨文化闡釋的翻譯觀念。而翻譯大家唐一鶴先生的《英譯唐詩三百首》(以下簡稱“唐譯”)[10],則盡可能地保留了原作的形式美。故筆者認為這兩版譯本具有較高的權威性和研究價值。

1.整體性原則

根據格式塔心理學理論的整體性原則,要整化表達譯文中的格式塔意象,譯者需先體會、揣摩原有的意象并結合自身已有的文化知識和認知經驗,將思維邏輯中形成的抽象的物象完形,通過譯出語傳遞給讀者[2]。詩歌中的整體意象并非單一個體的簡單相加,而是對個體意象的整合,僅分析單個意象是無法實現全面理解原作的[11]。以杜甫《絕句》一詩的首句“兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天”為例:

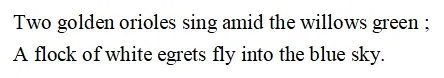

許譯:

唐譯:

“黃鸝”“翠柳”“白鷺”“青天”看似是四個獨立的意象,但是當點出“黃”“翠”“白”“青”這幾種顏色,并將其作為一個整體看待,霎時,一副光景明媚又亮麗的春景躍然紙上。對比兩譯本,雖然唐譯省去了“orioles”“egrets”前的色彩詞描繪,僅有繪“柳”的“green”及述“天”的“blue”。但是經筆者查詢資料發現,這兩個詞可譯為“黃鸝”和“白鷺”,本就含有“黃”和“白”的意蘊。因此,在唐譯的表達上,目標語讀者也能感悟到原文的本意。只是相較于許譯在四個意象前增加的顏色詞,源語讀者和目標語讀者基于自身的文化素養,更能精準的把握物象完形,直觀的體悟到由顏色所構建的早春時節萬物復蘇的生機之盛。

2.閉合性原則中

在這一原則下,譯者可以發揮知覺特有的閉合能力。詩人在創作詩作時,通過空白和不完滿,為讀者創造了審美遐想空間。譯者在翻譯時,則需調動自身的情感、思想及經驗等審美點,對原作進行填補,從而使譯本趨向完形[12]。為實現譯語的完整化及和諧對等,譯者也應具備一定的源語文化功底并充分了解詩作的言外之意。如賀知章的《詠柳》:

碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳。不知細葉誰裁出,二月春風似剪刀。

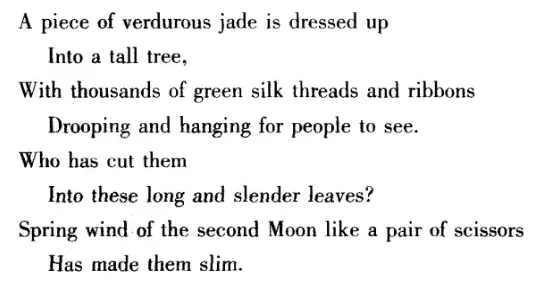

許譯:

唐譯:

從格式塔心理學的閉合性原則來看,原作通篇都在描述“柳”,卻未著一詞直接點明“柳”。縱觀全文,作者將“柳”這一意象人格化,恰到好處的突出其婀娜優美的搖曳姿態。首句“碧玉”使人聯想到俏麗秀美的少女。第二句的“綠絲絳”引人聯想到那低垂的柳絲宛若身著的碧綠絲織裙帶。當源語讀者讀至此,基于同作者共同的文化認知背景,腦海中自然就會自動補充出一個身著嫩綠又充滿朝氣的少女形象[13]。反觀目標語讀者,卻沒那么容易思及此意境。因而值得關注的是,許譯同唐譯分別加譯“dressed in”和“dressed up”,既體現了女子在梳妝打扮時的關鍵特點,又能幫助目標語讀者較好的填補原作中借擬人這一修辭所表達的“曼妙少女”這一核心意象,從而獲得與源語讀者相同的閱讀體驗。

3.異質同構原則

在異質同構這一原則的指導下,詩人在進行詩歌創作時會借助抽象或具體的對應物來寄托自己的主觀情感。這也要求譯者在翻譯的過程中不但要注重對原作語言信息的傳遞,而且要懂得構建與其對應或匹配的格式塔意象。李白《春夜洛城聞笛》中“此夜曲中聞折柳,何人不起故園情”則貼切地詮釋了“象外之意”和“意中之象”:

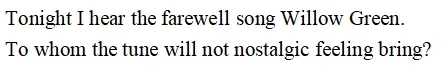

許譯:

唐譯:

本詩中提及的“折柳”是指樂府橫吹曲“《折楊柳》”,相較之下,羌笛吹奏的《折楊柳》更能抒發思鄉的離愁。在唐朝,唐人有折楊柳送別的風習,皆因“柳”與“留”諧音。許譯為“the farewell song Willow Green”,并添注釋表明詩歌中的“the willow song”一如“farewell song”,簡明又清晰地交代了原作所要傳達的離鄉、懷鄉之情,同等替換了傳統文化中的折柳送別之意,能較好地規避目標語讀者與源語讀者間的文化認知差異。而唐譯則為“Melody‘Breaking off Willow Twigs’”,“Breaking off”在形式上較為貼合原著的“折”,同時也增加批注“The poet became nostalgic when he heard the fluting tune of‘Breaking off Willow Twigs’in the night of spring,spreading throughout the city of Luoyang.”[10]以傳遞原作的鄉愁。兩版譯作均忠于實源語作品信息,借助對應物“farewell song”和“melody”構建更易理解的目標語格式塔意象。

4.連續性原則

連續性原則指的是假如被感知的元素間有關聯,認知主體會把他們歸類為一組,這一原則能強化讀者對分組信息的感知。作為作者審美情緒的外化,經典詩歌中的意象組合能在營造詩境或開篇渲染中,向讀者展現某種特定的意境。以李白的《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》為例:

楊花落盡子規啼,聞道龍標過五溪。

許譯:

唐譯:

在我國古代詩歌中,詩人們喜歡借“柳”和“子規”這樣具體的意象來抒發抽象的思鄉情感,原詩起句寫到漂泊無定的“楊花”和叫聲哀婉的“子規”兩個意象,滿含飄零之感,會讓源語讀者不自覺地將他們歸為一類,感知字里行間的蕭瑟傷感。許譯的“willow-down”可譯為“垂柳”,目標語讀者卻無法直接領會“楊花”的凋零。反觀唐譯以“Catkins of polar trees”來解釋作者與好友遠距千里。這里的“polar”用詞極為巧妙,可譯為“兩極的”,更能表達詩歌中“人隔兩地”的悲痛現狀。因此,無論是源語讀者還是目標語讀者念及此,都能有此共鳴。

結語

在提倡我國優秀文化“走出去”的大背景下,中國的古詩詞文化因意境深遠一直是詩歌譯介中難度相對較大、研究相對較少的一類。而格式塔意象理論的提出,不僅為譯界在這一方向提供了新思路,還使譯者懂得著眼于全詩的意境傳達,發揮自身的能動性生成格式塔意象圖式,為源語讀者和目標語讀者獲得相同的審美體驗助力。本文的研究旨在為《唐詩三百首》中“柳”意象的翻譯提供一個較為完整且充分的視角,也為傳播中華文化貢獻一份綿薄之力。