《紅樓夢(mèng)》的敘述分層與跨層

鮮 林

《紅樓夢(mèng)》的敘述結(jié)構(gòu)曾受到批評(píng)①除了后文所引胡適的例子外,對(duì)《紅樓夢(mèng)》敘述結(jié)構(gòu)的批評(píng)亦見于陳獨(dú)秀、茅盾、夏志清等人。 陳獨(dú)秀曾說:“我嘗以為如有名手將《石頭記》瑣屑的故事盡量刪削,單留下善寫人情的部分,可以算中國(guó)近代語(yǔ)的文學(xué)作品中代表著作。 ”參見陳獨(dú)秀:《〈紅樓夢(mèng)〉(我以為用〈石頭記〉好些。)新敘》,收入郭豫適編《紅樓夢(mèng)研究文選》,上海:華東師范大學(xué)出版社,1988 年版,第262 頁(yè)。茅盾認(rèn)為“《紅樓夢(mèng)》每一回書中間也沒有整齊的‘結(jié)構(gòu)’”,參見茅盾:《〈紅樓夢(mèng)〉(潔本)導(dǎo)言》,收入《茅盾全集》(第二十卷),北京:人民文學(xué)出版社,1990 年版,第519 頁(yè)。 夏志清表示:“《紅樓夢(mèng)》是一部可和西方最偉大的小說分庭抗禮的佳作。 然而作者為了保留綴段式的敘事傳統(tǒng),在書中循例講述了許多次要的小故事——這些故事其實(shí)可以全部刪掉,以把篇幅用在經(jīng)營(yíng)主干情節(jié)上。 ”參見夏志清:《中國(guó)古典小說》,何欣等譯、劉紹銘校訂,上海:上海人民出版社,2019 年版,第19 頁(yè)。。 有學(xué)者認(rèn)為《紅樓夢(mèng)》“形如散沙”,缺乏整體感,沒有西方小說那種“‘頭、身、尾’一以貫之的有機(jī)結(jié)構(gòu)”②[美]浦安迪:《中國(guó)敘事學(xué)》,北京:北京大學(xué)出版社,2018 年版,第69-70 頁(yè)。。被視為 “新紅學(xué)” 奠基人的胡適就曾說:“《紅樓夢(mèng)》不是一部好小說,因?yàn)樗鼪]有一個(gè)plot(有始有終的故事)”③胡適:《胡適口述自傳》,唐德剛注譯,合肥:安徽教育出版社,1999 年版,第281 頁(yè)。 原文中“plot”后無(wú)括號(hào)釋義,據(jù)譯者別處文字所補(bǔ),見[美]唐德剛:《海外讀紅樓》,《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》1986 年第4 輯,第105 頁(yè)。。 甚至有學(xué)者認(rèn)為《紅樓夢(mèng)》的情節(jié)具有 “綴段性”——在西方批評(píng)傳統(tǒng)中,“綴段性”被視為“所有情節(jié)中最壞的一種”④“綴段性”一詞出自亞里士多德的《詩(shī)學(xué)》。 浦安迪據(jù)《詩(shī)學(xué)》英譯本,將“episodic”譯為“綴段性”,羅念生與陳中梅據(jù)古希臘語(yǔ)原文將對(duì)應(yīng)概念譯為“穿插式”。參見[美]浦安迪:《中國(guó)敘事學(xué)》,北京:北京大學(xué)出版社,2018 年版,第71 頁(yè);[古希臘]亞里斯多德:《亞里斯多德〈詩(shī)學(xué)〉〈修辭學(xué)〉》,羅念生譯,上海:上海人民出版社,2015 年版,第46 頁(yè);[古希臘]亞里士多德:《詩(shī)學(xué)》,陳中梅譯注,北京:商務(wù)印書館,1996 年版,第82 頁(yè)。。

那么,《紅樓夢(mèng)》是否真的如部分學(xué)者所說缺乏整體感,沒有結(jié)構(gòu)意識(shí)呢? 本文試從敘述分層和跨層的角度入手,探討《紅樓夢(mèng)》的敘述結(jié)構(gòu),分析這一結(jié)構(gòu)在小說中的作用,并以后四十回作為參照,考察這一結(jié)構(gòu)的合理性。

一、敘述結(jié)構(gòu)

分層⑤甲戌本第一回有一批語(yǔ):“本地推為望族,寧、榮則天下推為望族,敘事有層落”(曹雪芹著、鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,北京:作家出版社,2001 年版,第83 頁(yè))。意在稱贊小說在敘述內(nèi)容上,由小及大,布局分明。 此處所說的“層落”是從情節(jié)內(nèi)容角度來(lái)分析,敘述分層是從敘述者和敘述行為角度來(lái)分析。 從情節(jié)內(nèi)容角度來(lái)討論小說層次的研究,可參見陳維昭:《〈紅樓夢(mèng)〉的敘事結(jié)構(gòu)》,《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》1991 年第2 輯;王清輝:《淺議〈紅樓夢(mèng)〉的敘述層次》,《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》2013 年第5 輯。是敘述的本質(zhì)特征, 敘述必然會(huì)分出故事內(nèi)和故事外。

分層在虛構(gòu)敘述中尤為明顯,故事內(nèi)外呈現(xiàn)為虛構(gòu)與現(xiàn)實(shí)的區(qū)別。 《紅樓夢(mèng)》作為虛構(gòu)小說,第一回中披閱增刪的編輯者“曹雪芹”,自然與現(xiàn)實(shí)中的小說作者不同。 這不只是因?yàn)樾≌f作者不是改編石頭上抄來(lái)的故事,更是因?yàn)槎咚帉哟尾煌阂辉谔摌?gòu)世界內(nèi),一在現(xiàn)實(shí)世界中。

而對(duì)非虛構(gòu)的敘述來(lái)說,層次的分別則是過去與現(xiàn)在。 小說第二回冷子興“演說榮國(guó)府”,是以敘述真實(shí)往事的態(tài)度,向賈雨村講述“都中新聞”。 這里的兩個(gè)層次,就以冷子興開始敘述的節(jié)點(diǎn)為分界,其所述的“過去”是內(nèi)層,冷、賈二人共處的“現(xiàn)在”是外層。

故事內(nèi)的角色如果也要講故事,就免不了再分出一個(gè)內(nèi)層,從而形成層層嵌套的結(jié)構(gòu),因而學(xué)者常將此種結(jié)構(gòu)比作“俄羅斯套娃”。 由于小說中的敘述一般是事后追述①希利斯·米勒認(rèn)為,“敘述就是回顧已經(jīng)發(fā)生的一串真實(shí)事件或者虛構(gòu)出來(lái)的事件”。 參見[美]J.希利斯·米勒:《解讀敘事》,申丹譯,北京:北京大學(xué)出版社,2002 年版,第44 頁(yè)。,因而何為內(nèi)層、何為外層,主要是看敘述行為的先后。 時(shí)間越靠后,層次就越靠外。 例如魯迅的小說《狂人日記》有兩個(gè)敘述者,一為文言序言的編者,一為白話日記的撰寫者。 序言的編寫要晚于日記的撰寫,故而文言編者在層次上更高②熱奈特和瑞安等學(xué)者均將最外層置于底層,按由低至高的順序排列敘述層次。 趙毅衡則與二人相反。 這里的排列方向并無(wú)一定之規(guī)。 本文沿用趙毅衡的做法,按從高到低的順序排列,以便后文描述一僧一道的跨層方向時(shí),構(gòu)成與“下凡”對(duì)應(yīng)的“下侵”。 參見[法]熱拉爾·熱奈特:《敘事話語(yǔ) 新敘事話語(yǔ)》,王文融譯,北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,1990 年版,第158 頁(yè);[美]瑪麗-勞爾·瑞安:《故事的變身》,張新軍譯,南京:譯林出版社,2014 年版,第197 頁(yè);趙毅衡:《中西小說的敘述分層》,《中國(guó)比較文學(xué)》1988 年第1 期,第20 頁(yè)。,居第一層次③關(guān)于敘述層次的命名,熱奈特的術(shù)語(yǔ)為“故事外層”“故事”和“元故事”([法]熱拉爾·熱奈特:《敘事話語(yǔ) 新敘事話語(yǔ)》,王文融譯,第158 頁(yè))。米克·巴爾延續(xù)了“故事外層”和“故事層”的區(qū)分,但將“元故事”改為了“超敘述”(“meta-inGenette’ssenseshouldbereplacedbyhypo-”, 參見Bal, Mieke, and Eve Tavor. “Notes On Narrative Embedding”. Poetics Today, vol 2, no. 2, 1981, p. 43.)。 里蒙-凱南將“故事外層”改為“超故事層”“元故事”改為“次故事層”,還類推了“次次故事層”等([以色列]里蒙-凱南:《敘事虛構(gòu)作品》,姚錦清等譯,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1989 年版,第170 頁(yè))。 趙毅衡提出,占據(jù)文本大部分篇幅的層次命名為“主敘述”,主敘述之上的層次為“超敘述”,由主敘述派生的層次為“次敘述”,超敘述之上還有“超超敘述”(趙毅衡:《中西小說的敘述分層》,《中國(guó)比較文學(xué)》1988 年第1 期,第20 頁(yè))。以上術(shù)語(yǔ)限于各自的定義,不完全能互相替換,層次的主次之別不見得在所有小說中都能清楚地分辨出來(lái),筆者贊同部分學(xué)者的看法,主張直接以“第一層次”“第二層次”等次序來(lái)命名,反倒能夠通用于所有小說(參見黃希云:《小說的敘述層次及其涵義功能》,《文藝?yán)碚撗芯俊?992 年第1 期,第17 頁(yè);方小莉:《敘述分層——一個(gè)旅行的概念》,《江西社會(huì)科學(xué)》2011 年第11 期,第33 頁(yè);趙毅衡:《分層,跨層,回旋跨層:一個(gè)廣義敘述學(xué)問題》,《社會(huì)科學(xué)家》,2013年第12 期,第144 頁(yè))。,白話撰寫者居第二層次。

有嚴(yán)格的分界,就有打破分界的可能。 故事角色不合常規(guī)、跨越層次邊界的現(xiàn)象被稱為敘述跨層④“敘述跨層”,或“跨層”,英文為“Metalepsis”。 這個(gè)術(shù)語(yǔ)本是指西方修辭學(xué)中的一個(gè)辭格,一般譯作“轉(zhuǎn)喻”。 熱奈特化用此術(shù)語(yǔ),用來(lái)指代一種越界敘述的手法。 該術(shù)語(yǔ)表示敘述手法時(shí),存在多種譯法。 趙毅衡譯為“跨層”(趙毅衡:《中西小說的敘述分層》,《中國(guó)比較文學(xué)》1988 年第1 期,第28 頁(yè)),唐偉勝譯為“錯(cuò)層”(唐偉勝:《錯(cuò)亂的世界 錯(cuò)位的敘述——析〈大大方方的輸家〉中的敘述層次》,《四川外語(yǔ)學(xué)院學(xué)報(bào)》2006 年第1 期,第46 頁(yè)),吳康茹譯為 “轉(zhuǎn)敘”(吳康茹:《熱奈特詩(shī)學(xué)研究中轉(zhuǎn)喻術(shù)語(yǔ)內(nèi)涵的變異和擴(kuò)展》,《首都師范大學(xué)學(xué)報(bào) (社會(huì)科學(xué)版)》, 2012 年第4 期,第83 頁(yè)),張新軍譯為“越界”([美]瑪麗-勞爾·瑞安:《故事的變身》,張新軍譯,南京:譯林出版社,2014 年版,第196 頁(yè))。 瑞安將這一敘述手法定義為“跨越層次不顧邊界的抓取動(dòng)作”([美]瑪麗-勞爾·瑞安:《故事的變身》,張新軍譯,南京:譯林出版社,2014 年版,第198 頁(yè))。 本文認(rèn)為“跨層”這一譯法最為明晰,故采用此譯法。。 在《紅樓夢(mèng)》中,和石頭共處外層的一僧一道頻繁進(jìn)入石頭敘述的故事內(nèi), 就是典型的跨層。 層次邊界劃分了虛構(gòu)與現(xiàn)實(shí)、過去與現(xiàn)在,或者是不同的虛構(gòu)世界。 當(dāng)跨層打破這些邊界時(shí),就會(huì)產(chǎn)生改變過去、預(yù)知未來(lái),或者角色穿越于不同世界等結(jié)果。

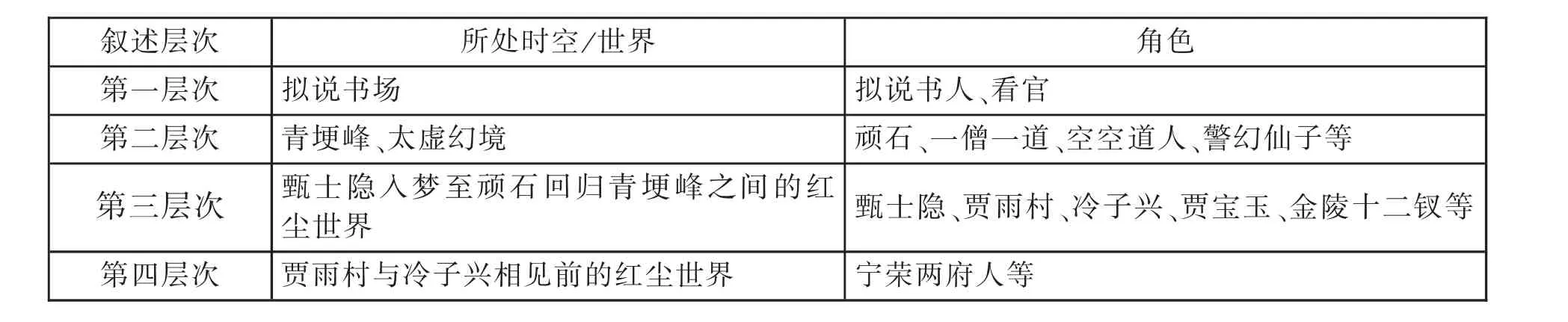

《紅樓夢(mèng)》的情況相當(dāng)復(fù)雜,具體來(lái)看,小說中含有四個(gè)敘述層次①關(guān)于《紅樓夢(mèng)》的敘述者和敘述層次問題,曾引發(fā)廣泛討論。 按其所列層次的數(shù)量,可以把論者的觀點(diǎn)分為“兩層說”“三層說”“四層說”“五層說”。 主張“兩層說”的是孟昭連、李慶信;主張“三層說”的是王平、王彬;主張“四層說”的有趙毅衡、李小菊、趙炎秋、任顯楷、周建渝、陳展、文一茗等;主張“五層說”的是張洪波。 關(guān)于層次的劃分和敘述者的指認(rèn),本文與上述學(xué)者的觀點(diǎn)有同有異。為行文曉暢,不一一標(biāo)明。參見孟昭連:《〈紅樓夢(mèng)〉的多重?cái)⑹鲁煞帧罚段膶W(xué)遺產(chǎn)》1988 年第1 期;李慶信《紅樓夢(mèng)敘事論稿》,北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2011 年版,第11頁(yè);王平:《論〈紅樓夢(mèng)〉的敘述者》,《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》1998 年第3 輯;王彬:《紅樓夢(mèng)敘事》,北京:人民出版社,2014年版, 第6 頁(yè); 趙毅衡:《中西小說的敘述分層》,《中國(guó)比較文學(xué)》1988 年第1 期; 李小菊:《跌宕生姿 意蘊(yùn)無(wú)窮——〈紅樓夢(mèng)〉開頭藝術(shù)研究》,《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》2002 年第2 輯;趙炎秋:《〈紅樓夢(mèng)〉的敘述層與敘事者》,《湖南城市學(xué)院學(xué)報(bào)》2009 年第2 期;任顯楷:《〈紅樓夢(mèng)〉中的神話功能:一個(gè)敘述分層的討論》,《華西語(yǔ)文學(xué)刊》2010 年第2 輯;周建渝:《〈石頭記〉的敘述層次及其功能與意義》,《中國(guó)文化研究所學(xué)報(bào)》2014 年第58 期;陳展、趙炎秋:《試論〈紅樓夢(mèng)〉敘述人的設(shè)置藝術(shù)》,《武陵學(xué)刊》2014 年第2 期;文一茗:《敘述分層中的主體問題:析〈紅樓夢(mèng)〉的分層與跨層》,《三峽論壇》2011 年第3 期;張洪波:《試析〈紅樓夢(mèng)〉敘述層面的多重復(fù)合特點(diǎn)》,《紅樓夢(mèng)學(xué)刊》2005 年第2 輯。和兩類跨層現(xiàn)象。 下表以“冷子興演說榮國(guó)府”一處情節(jié)為例,列出小說虛構(gòu)范疇內(nèi)的敘述層次②小說外還有現(xiàn)實(shí)中的作者和讀者所處的敘述層次,因?yàn)樾≌f敘述分層主要是討論小說虛構(gòu)范疇,故不列入其中。:

敘述層次 所處時(shí)空/世界 角色第一層次 擬說書場(chǎng) 擬說書人、看官第二層次 青埂峰、太虛幻境 頑石、一僧一道、空空道人、警幻仙子等第三層次 甄士隱入夢(mèng)至頑石回歸青埂峰之間的紅塵世界 甄士隱、賈雨村、冷子興、賈寶玉、金陵十二釵等第四層次 賈雨村與冷子興相見前的紅塵世界 寧榮兩府人等

小說開頭,擬說書人向敘述接受者“看官”發(fā)問:“列位看官: 你道此書從何而來(lái)……待在下將此來(lái)歷注明……” 此處表明小說的第一層次是擬說書場(chǎng)③甲戌本凡例第5 條一段文字,在庚辰本、戚序本、蒙府本、列藏本、舒序本、楊藏本中,均作為第1 回的正文開頭,在甲辰本中成了第1 回的回前批。 有學(xué)者將此段視為正文,認(rèn)為此段文字提供了一個(gè)新的敘述者——即“作者自云”中的“作者”,構(gòu)成了一個(gè)新的敘述層次(趙毅衡:《中西小說的敘述分層》,《中國(guó)比較文學(xué)》1988 年第1 期,第25 頁(yè))。 關(guān)于這段文字的性質(zhì)和歸屬眾說紛紜,有人認(rèn)為是小說作者曹雪芹手筆,有人將之歸為脂硯齋的回前批,有人主張系書賈篡改。 相關(guān)論爭(zhēng),可參見段江麗《〈紅樓夢(mèng)〉研究論辯》一文第三節(jié)“關(guān)于甲戌本《凡例》”,收入陳曦鐘等著:《中國(guó)古代小說研究論辯》,南昌:百花洲文藝出版社,2006 年版,第290-291 頁(yè)。 從內(nèi)容來(lái)看,此段文字并不構(gòu)成戲仿,與魯迅《狂人日記》開頭的文言序言或薩特《惡心》開頭的“出版者聲明”等敘述效果不同。如果此段文字的作者是小說作者曹雪芹,那么這段文字應(yīng)該視為一種面向現(xiàn)實(shí)讀者的自述,故不納入虛構(gòu)敘述的討論范圍,因而并不構(gòu)成新的敘述層次。,其中主要有擬說書人和看官兩類角色。

第二層次是頑石被一僧一道攜帶下凡渡劫,歸來(lái)后自敘其事的故事。 頑石、一僧一道、空空道人等,都是擬說書人所述故事中的角色。這些角色所處的青埂峰、太虛幻境就構(gòu)成了第二層次的時(shí)空。 第二層次的頑石,在自己身上記錄下幻形入世的一段經(jīng)歷④于德山認(rèn)為,小說中并未明確說明石上所刻文字是石頭自刻,還是一僧一道所刻(于德山:《中國(guó)古代小說敘述者簡(jiǎn)析》,《江海學(xué)刊》1997 年第5 期)。按此意見,石上故事的敘述者似乎并不明確。然而小說文本中多有頑石的自白,譬如第18 回有一段以“此時(shí)自己”起頭的“石兄自語(yǔ)”。 另外,脂批中多有“石頭口氣”“石頭口角”“石兄自謙”等語(yǔ),足以表明石上故事的敘述者確為頑石。,作為新的敘述者①有學(xué)者主張,石上故事的敘述者是頑石、空空道人、吳玉峰、孔梅溪、編輯者曹雪芹等共同組成的“復(fù)合敘述者”(趙毅衡:《中西小說的敘述分層》,《中國(guó)比較文學(xué)》1988 年第1 期,第24 頁(yè))或“敘述集團(tuán)”(王彬:《紅樓夢(mèng)敘事》,北京:人民出版社,2014 年版,第12 頁(yè))。但從文本來(lái)看,這些角色只是傳抄頑石的文字,未能對(duì)敘述產(chǎn)生影響。 還有人認(rèn)為編輯者曹雪芹在敘述上與擬說書人有相似的功能,他們共同將頑石的“自傳”變成“小說”,可以合并起來(lái)分析(Kam Ming, Wong. “The Narrative Art Of Red Chamber”. Cornell University,1974, p.29)。 但是編輯者曹雪芹的故事是由擬說書人敘述的,二者在敘述上并不能合并。 編輯者曹雪芹實(shí)際上與空空道人、吳玉峰、孔梅溪等角色一樣,都無(wú)法作為敘述者或敘述者的一部分。 “復(fù)合敘述者”“敘述集團(tuán)”等術(shù)語(yǔ),更適用于一個(gè)角色未能獨(dú)立敘述故事,有賴其他角色補(bǔ)充情節(jié)的情況。 就《紅樓夢(mèng)》文本來(lái)看,石頭已經(jīng)完成了自己的敘述,此后其他角色只是傳抄和修改體例等,小說中并未說明其他角色對(duì)石上故事的情節(jié)有所補(bǔ)充。引出了第三層次。

頑石記錄的故事,從甄士隱入夢(mèng)開始,至頑石回歸青埂峰結(jié)束。 這一時(shí)段就構(gòu)成第三層次。在第三層次中, 存在著賈寶玉、“金陵十二釵”等多個(gè)角色。 這些角色一旦開口講故事,又會(huì)產(chǎn)生一個(gè)新的敘述層次。 這些講故事的角色,包括“演說榮國(guó)府”的冷子興(第2 回),敘述馮淵、英蓮、薛蟠故事的門子(第4 回),敘述石呆子事的平兒(第48 回), 敘述林四娘事的賈政 (第78 回)等等。 這些敘述者處于同一個(gè)敘述層次,他們的敘述行為相互平行,應(yīng)當(dāng)視為同一類敘述者。

其中,由冷子興敘述出的第四層次,主要是二人見面前的時(shí)間里發(fā)生的故事。 門子、平兒、賈政等角色敘述的故事也都與此相類,是由第三層次派生出來(lái)的一個(gè)新的敘述層次。 故而,《紅樓夢(mèng)》可分出四個(gè)敘述層次。

在四個(gè)敘述層次之間,小說設(shè)置了豐富的跨層②在《紅樓夢(mèng)》中,跨層有時(shí)也用于調(diào)笑逗趣。 例如小說第19 回賈寶玉向林黛玉敘述了一群耗子精商議偷香玉的故事,故事中的一只小耗說“鹽課林老爺家的小姐才是真正香玉呢”。 這是賈寶玉借故事中的角色之口,來(lái)調(diào)侃林黛玉袖中發(fā)幽香。 小耗本不該知道故事外林黛玉的情況,因而此處是它的跨層上侵。 這類逗趣性質(zhì)的跨層與小說整體結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān),故不在本文的討論范圍內(nèi)。。 跨層一般分為“修辭型跨層”和“本體型跨層”③[美]瑪麗-勞爾·瑞安:《故事的變身》,張新軍譯,南京:譯林出版社,2014 年版,第198 頁(yè)。。 修辭型跨層是話語(yǔ)層面的越界,它會(huì)暫時(shí)打破層次間的界限,但不會(huì)真正破壞敘述的層次結(jié)構(gòu),甚至?xí)催^來(lái)強(qiáng)化層次間的分界。 而本體型跨層是事實(shí)層面的越界, 它會(huì)導(dǎo)致各個(gè)世界“相互貫通,或相互污染”④[美]瑪麗-勞爾·瑞安:《故事的變身》,第199 頁(yè)。。

《紅樓夢(mèng)》中的修辭型跨層,主要是頑石跨層上侵,向“諸公”“觀者諸公”說話。 頑石的跨層有三處:頑石自稱“蠢物”,告訴“諸公若嫌瑣碎粗鄙”就擲下此書(第6 回);頑石敘述元妃省親的景象,自稱即使“不作贊賦,其豪華富麗,觀者諸公亦可想而知矣”(第18 回);頑石自稱“蠢物”,向“諸公”解釋為何大觀園采用賈寶玉所擬的匾聯(lián)(第18 回)。 這三處都有頑石的自稱,是很明顯的“石頭口氣”⑤甲戌本第一回批語(yǔ),參見曹雪芹著,鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,第83 頁(yè)。。 頑石的敘述本是自我記錄,是自己對(duì)自己言說。 第一層次的觀者原是聆聽擬說書人的轉(zhuǎn)述,然而第二層次的頑石卻直接向第一層次的觀者發(fā)言,故應(yīng)視為頑石的跨層上侵。 這類跨層的實(shí)際作用,是減少敘述者的轉(zhuǎn)換,讓內(nèi)層的頑石直接以外層擬說書人的口吻發(fā)言。

在實(shí)際閱讀中, 讀者可能更傾向于認(rèn)為,這是作者跳出扮演的角色, 直接對(duì)現(xiàn)實(shí)讀者發(fā)言。由于延續(xù)了說書敘述的慣例,觀者在文本中并非性格化的特定角色,讀者可以輕松將自己代入這一身份,仿佛也置身說書場(chǎng)中。 在說書場(chǎng)中,說書人常需模仿角色聲口, 來(lái)更為形象地表現(xiàn)角色。一旦模仿停止,就會(huì)變回慣常的口吻聲調(diào)。 這樣角色和說書人各自的說話內(nèi)容就能很好地區(qū)分開。 小說在模擬說書敘述時(shí),這類聲音語(yǔ)調(diào)的轉(zhuǎn)換無(wú)法直接落實(shí)到紙面,就需要讀者在閱讀想象中再現(xiàn)這一場(chǎng)景。 小說中這幾處頑石的跨層,聲口腔調(diào)仍歸頑石,但內(nèi)容和語(yǔ)態(tài)卻屬于外層的擬說書人。 這種轉(zhuǎn)換在說書敘述中其實(shí)相當(dāng)自然,如果不是像本文這樣做嚴(yán)格的層次區(qū)分,其中的跨層其實(shí)很難被注意到。

但這種不易被注意到的跨層,在小說中實(shí)際上有很大作用。 從敘述層級(jí)的關(guān)系來(lái)看,頑石自敘其事,擬說書人再將這一故事轉(zhuǎn)述出來(lái)。 因而關(guān)于寶黛釵的故事存在著兩種視角,一種是回憶往事的頑石視角,一種是冷眼旁觀的擬說書人視角。 由于擬說書人的敘述更靠后,擁有更高的敘述權(quán)威,可以對(duì)頑石視角進(jìn)行篡改,所以頑石的聲音只有借擬說書人的轉(zhuǎn)述曲折地表達(dá)出來(lái)。 頑石的跨層,既反映了兩種視角的雜糅,也是借這一方式讓頑石沖破擬說書人敘述權(quán)威的遮蔽,直接與觀者形成對(duì)話關(guān)系。 讀者將自己代入觀者身份,原本是與擬說書人共處一層,從而產(chǎn)生親密的互動(dòng)。 但是,當(dāng)頑石利用跨層沖破遮蔽時(shí),讀者就能直接與頑石對(duì)話, 從而減少了與頑石的區(qū)隔,與頑石建立更親近的聯(lián)系,以便在情感和觀點(diǎn)上與頑石產(chǎn)生認(rèn)同。

《紅樓夢(mèng)》中的本體型跨層主要有兩種:一僧一道跨層下侵到紅塵世界,以及甄士隱、賈寶玉等人跨層上侵到太虛幻境。 太虛幻境與紅塵世界本是兩個(gè)遵循不同規(guī)則的虛構(gòu)世界。 青埂峰和太虛幻境是神仙世界, 一僧一道可以隨意在其中“大展幻術(shù)”。 而紅塵世界更接近現(xiàn)實(shí)世界,大都遵循日常生活的規(guī)則。 這些角色在兩個(gè)世界間上下出入,使兩個(gè)世界的差別越來(lái)越小,逐漸融合為一個(gè)世界。

塑造神仙世界和紅塵世界, 講述兩個(gè)世界間角色的交流, 這在傳統(tǒng)小說和戲劇中十分常見。 但是這類故事中,神仙和凡人其實(shí)共處同一個(gè)敘述層次, 角色的交流和互動(dòng)是同一層次中的故事。 這樣,神仙世界和現(xiàn)實(shí)世界其實(shí)共處于故事設(shè)定的同一宇宙觀之下, 其中角色彼此關(guān)聯(lián)互動(dòng)本就是故事的應(yīng)然。 比如人們熟悉的牛郎織女故事, 二人本就處在一個(gè)可以互通交流的宇宙中。

但是,通過敘述層次建立的兩個(gè)世界,是虛構(gòu)與現(xiàn)實(shí)、過去與現(xiàn)在的邏輯區(qū)隔。 現(xiàn)實(shí)中的人不可能進(jìn)入虛構(gòu)故事里,虛構(gòu)故事中的角色也不可能和故事外的人交流; 現(xiàn)在的人回不到過去,過去的人也無(wú)法穿越到現(xiàn)在。 因而,相較于以往的小說和戲劇,《紅樓夢(mèng)》 在敘述結(jié)構(gòu)上的不同,正是利用敘述層次來(lái)建立神仙世界與現(xiàn)實(shí)世界的邏輯區(qū)隔,這讓兩個(gè)世界間的區(qū)隔更加難以跨越。 處于同一敘述層次的神仙下凡故事,角色需要跨越的只是情節(jié)上的障礙;但是,基于不同敘述層次建立的不同世界中,一旦角色跨越邊界就會(huì)造成邏輯理解上的悖論。

盡管在理論上存在這種悖論,但《紅樓夢(mèng)》中的本體型跨層,讀來(lái)卻毫無(wú)悖謬之感。 第一回中甄士隱跨層上侵,在夢(mèng)中遇到前往太虛幻境的一僧一道。 脂硯齋在旁評(píng)道:“是方從青埂峰袖石而來(lái)也。接得無(wú)痕。”①曹雪芹著、鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,第83 頁(yè)。所謂“無(wú)痕”,正是感嘆兩個(gè)層次間的跨越如此巧妙合宜。

這一“無(wú)痕”效果,是《紅樓夢(mèng)》繼承傳統(tǒng)戲劇和小說中的“度脫模式”②歐麗娟:《大觀紅樓1:歐麗娟講紅樓夢(mèng)》,北京:北京大學(xué)出版社,2017 年版,第464 頁(yè)。和“夢(mèng)讖模式”③萬(wàn)潤(rùn)保:《讖謠與明清小說》,《明清小說研究》1999 年第4 期,第31 頁(yè)。的結(jié)果。傳統(tǒng)戲劇中有所謂的“度脫劇”④[日]青木正兒:《元人雜劇序說》,隋樹森譯,太原:山西人民出版社, 2015 年版,第32 頁(yè)。,主要講佛、道高人拯救凡人脫離輪回的故事。 在這一類劇中,就會(huì)有神仙角色跨層下侵的情節(jié)。 比如馬致遠(yuǎn)等人所作的雜劇《邯鄲道省悟黃粱夢(mèng)》⑤馬致遠(yuǎn):《邯鄲道省悟黃粱夢(mèng)》,江天主編:《中國(guó)才子文化集成》,北京:新世界出版社,1998 年版,第719-731頁(yè)。,講述書生呂巖路遇仙人鐘離權(quán)點(diǎn)化, 在夢(mèng)中經(jīng)歷悲歡離合,醒后悟道,隨鐘離權(quán)升仙的故事。 在劇中,呂巖醒后,鐘離權(quán)告訴他,他夢(mèng)中所見的高太尉、老院公、樵夫等角色均是由鐘離權(quán)假扮的。 夢(mèng)里夢(mèng)外構(gòu)成敘述層次的差別, 外層的鐘離權(quán)進(jìn)入內(nèi)層,顯然是跨層下侵。 此類跨層本屬邏輯悖論,但在神仙度脫模式下,就可以解釋為神仙施法,而無(wú)須視為悖謬。 在《紅樓夢(mèng)》中,一僧一道稱自己也將“下世度脫幾個(gè)”,可見度脫模式的影響。

“夢(mèng)讖模式”則可追溯更遠(yuǎn),夢(mèng)讖是指在夢(mèng)中獲得預(yù)示未來(lái)的信息。 在《后漢書·公孫述傳》中就有公孫述夢(mèng)遇老人指點(diǎn)未來(lái),于醒后稱帝的故事①《后漢書·隗囂公孫述列傳》記載,“述夢(mèng)有人語(yǔ)之曰:‘八厶子系,十二為期。’覺,謂其妻曰:‘雖貴而祚短,若何?’……遂自立為天子,號(hào)成家”。 參見范曄著、李賢等注:《后漢書》,北京:中華書局,1965 年版,第535 頁(yè)。。 《紅樓夢(mèng)》也借用此手法,讓甄士隱、賈寶玉等角色跨層上侵,預(yù)知未來(lái)。 由于讖緯文化的悠久傳統(tǒng),這種跨層上侵的手法也不會(huì)使讀者產(chǎn)生任何不自然之感②熟悉中國(guó)文化語(yǔ)境的讀者,或許不會(huì)意識(shí)到《紅樓夢(mèng)》中本體型跨層可能存在的悖論性。 但不了解中國(guó)文化的讀者就會(huì)對(duì)這類手法提出質(zhì)疑。 關(guān)于中國(guó)小說的特殊性,俄國(guó)文藝?yán)碚摷沂部寺宸蛩够凇吨袊?guó)小說初探》一文中提到,西方小說也描寫超現(xiàn)實(shí)世界,“但這個(gè)世界事先定好似乎是一種游戲”。 而中國(guó)小說并不把超現(xiàn)實(shí)因素歸入現(xiàn)實(shí)之外的幻想世界,中國(guó)小說將現(xiàn)實(shí)世界和幻想世界融為一體,“不可思議的事不僅被描寫成可能的事,而且是存在的事”。 因而,現(xiàn)實(shí)世界不僅只有凡塵俗世,還有神仙妖怪出沒其間,而描述這類神怪奇異的小說,在讀者的眼中,也不全作幻想而論。所以此類跨層手法在讀者眼中并無(wú)不自然之處。參見[前蘇聯(lián)]維·什克洛夫斯基著:《散文理論》,劉宗次譯,南昌:百花洲文藝出版社, 2010 年版,第169 頁(yè)。。

總的來(lái)看,《紅樓夢(mèng)》并不像一般的嵌套結(jié)構(gòu)小說那樣,只是簡(jiǎn)單地增加多個(gè)敘述層次。 曹雪芹是在充分借鑒以往小說和戲劇的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,匠心獨(dú)運(yùn)地構(gòu)造了小說獨(dú)特的敘述結(jié)構(gòu)。 小說通過分層將擬說書場(chǎng)、 神話世界和紅塵世界劃分開,又借助跨層將幾個(gè)世界關(guān)聯(lián)起來(lái),構(gòu)成了幾個(gè)世界在過去與未來(lái)、 真實(shí)與虛幻間的交迭互補(bǔ),表現(xiàn)出了鮮明的結(jié)構(gòu)意識(shí)。

二、有意味的形式

盡管青埂峰和太虛幻境在形式上具有創(chuàng)新性,但其重要性仍常常被低估。 茅盾在編輯《〈紅樓夢(mèng)〉(潔本)》時(shí),首要的原則就是把這一層的故事刪去③茅盾:《〈紅樓夢(mèng)〉(潔本)導(dǎo)言》,《茅盾全集》(第二十卷),第519 頁(yè)。。 茅盾認(rèn)為,青埂峰、太虛幻境是作者的“煙霧彈”“逋逃藪”④同上。,刪去并不影響小說主體。

藝術(shù)是“有意味的形式”,這是英國(guó)藝術(shù)家克萊夫·貝爾的著名論斷⑤[英]克萊夫·貝爾:《藝術(shù)》,薛華譯,南京:江蘇教育出版社,2004 年版,第4 頁(yè)。。 學(xué)者將這一理論沿用到小說上,“意味”涉及小說的內(nèi)容、情感、生命意義等方面,形式則包括小說的文體、章法、敘述方式等等⑥楊宗紅:《理學(xué)視域下明末清初話本小說研究》,廣州:暨南大學(xué)出版社,2016 年版,第247 頁(yè)。。 那么對(duì)《紅樓夢(mèng)》來(lái)說,青埂峰、太虛幻境的設(shè)計(jì)是否真的“無(wú)關(guān)宏旨”? 《紅樓夢(mèng)》在形式上的創(chuàng)新對(duì)小說的“意味”是否毫無(wú)影響呢?

事實(shí)上, 正是分層和跨層手法的創(chuàng)新性使用,使得小說呈現(xiàn)出“思想和寫法”的新奇感、真假顛倒的荒唐感、樂極悲生的悲劇感以及頑強(qiáng)對(duì)抗命運(yùn)的崇高感。

(一)“換新眼目”:“思想和寫法”的新奇感

第一,《紅樓夢(mèng)》在形式上的創(chuàng)新,是由于作者想表達(dá)的新思想與舊形式的矛盾。 魯迅說,“自從《紅樓夢(mèng)》出來(lái)以后,傳統(tǒng)的思想和寫法都打破了”⑦魯迅:《中國(guó)小說史略(外一種:漢文學(xué)史綱要)》,北京:商務(wù)印書館,2011 年版,第313 頁(yè)。。 在傳統(tǒng)寫法中,敘述者通常是由全知視角的說書人來(lái)?yè)?dān)任。 說書人要貼近觀眾、服務(wù)觀眾。因而以往小說中的說書人口吻,常表現(xiàn)為依托禮教價(jià)值觀和封建道德觀的宣教。 但在 《紅樓夢(mèng)》中, 讀書求功名的人生追求和倫理綱常的假道學(xué),其實(shí)是被諷刺的對(duì)象。 作者若想要表達(dá)這樣的思想,自然無(wú)法直接遵循服務(wù)觀眾的說書人敘述慣例。 試想,對(duì)讀書出仕假道學(xué)的嘲弄和對(duì)男尊女卑價(jià)值觀的反撥,該如何借以往的說書人之口表達(dá)出來(lái)呢? 這種根本矛盾促使作者必須改造傳統(tǒng)的小說敘述形式。

第二, 作者利用自傳經(jīng)驗(yàn)撰寫小說的新實(shí)踐, 也需要相配合的新形式。 與以往小說不同,《紅樓夢(mèng)》是“第一部大規(guī)模利用自傳經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)長(zhǎng)篇小說”⑧[美]夏志清:《中國(guó)古典小說》,何欣等譯、劉紹銘校訂,第226 頁(yè)。。 盡管晚明時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn)了記錄個(gè)人瑣事的小品文和回憶錄,但當(dāng)時(shí)并未出現(xiàn)第一人稱的小說。 青埂峰頑石的加入,既提供了自述口吻,也更貼近故事主人公賈寶玉,在態(tài)度和立場(chǎng)上更容易表達(dá)對(duì)賈寶玉的同情和理解。 從《西江月》二詞和冷子興(第2 回)、興兒(第66 回)等人來(lái)看,賈寶玉在外人眼中無(wú)不是瘋瘋癲癲的紈绔子弟形象。 然而讀者在閱讀中不會(huì)完全認(rèn)同這樣的評(píng)價(jià),正是因?yàn)閿⑹稣哳B石始終從寶玉的視角出發(fā),解讀寶玉的心事。 正如浦安迪所說,《紅樓夢(mèng)》中“大多數(shù)原先定型的通俗小說套語(yǔ)幾乎全被淘汰了……余者都代之以一位潦倒文人的懺悔口吻”①[美]浦安迪:《中國(guó)敘事學(xué)》,第128 頁(yè)。。 這種效果正是加入自傳敘述者頑石帶來(lái)的。

第三,形式創(chuàng)新的動(dòng)力來(lái)源于作者欲“令世人換新眼目”的抱負(fù)。 在小說中,作者借頑石之口批評(píng)當(dāng)時(shí)流行的才子佳人小說, 除了反感它們“自相矛盾大不近情理”,更痛斥其“千部共出一套”,缺乏創(chuàng)新意識(shí)。 除了對(duì)流行作品的反感,作者的創(chuàng)新動(dòng)力,也是由于作者自矜其才,欲以小說“傳詩(shī)”②甲戌本第1 回批語(yǔ)寫道:“余謂雪芹撰此書,中亦有傳詩(shī)之意”(曹雪芹著、鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,第88 頁(yè))。。 再加上小說評(píng)點(diǎn)流行的環(huán)境,以及脂硯齋、畸笏叟、敦誠(chéng)、敦敏等人的實(shí)際批評(píng),這種潛在的或?qū)嶋H的交流也必然激發(fā)有文學(xué)抱負(fù)的作者在小說創(chuàng)作上有所創(chuàng)新。

作者想要讓讀者“換新眼目”,除了內(nèi)容和思想的創(chuàng)新,也要進(jìn)行相應(yīng)的形式創(chuàng)新。 正是“思想和寫法”的配合,共同營(yíng)造了小說的新奇感。

(二)“假作真時(shí)”:真假顛倒的荒唐感

《紅樓夢(mèng)》 中顯示出很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)價(jià)值倒錯(cuò)的傾向,反映出作者對(duì)現(xiàn)實(shí)價(jià)值的諷刺和反思。 這其中最典型的當(dāng)屬跛足道人所念的 《好了歌》和甄士隱所作的《〈好了歌〉解注》,他們嘲弄世人對(duì)功名、財(cái)富、家庭幸福的追求,折射出作者對(duì)現(xiàn)實(shí)的悲觀絕望。

這種現(xiàn)實(shí)價(jià)值的倒錯(cuò),主要是建立在神仙世界與紅塵世界之間“幻”與“真”的對(duì)比基礎(chǔ)之上。作者曹雪芹借助神仙下凡的故事框架,建立了太虛幻境和世間紅塵兩個(gè)世界。 讀者在閱讀中會(huì)發(fā)現(xiàn),青埂峰和太虛幻境寫得渺渺茫茫,遙不可及。而世間紅塵則更貼合現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn),如頑石所說,“追蹤躡跡,不敢稍加穿鑿”。

但是,與這種閱讀經(jīng)驗(yàn)相反的是,作者似有意將紅塵世界貶為幻境,稱神瑛侍者下凡是“造歷幻緣”;紅塵中的角色對(duì)現(xiàn)實(shí)價(jià)值的追求,是“被聲色貨利所迷”,尚未覺悟。 正如脂硯齋所云:“以幻作真,以真作幻,看書人亦要如是看為幸。 ”③曹雪芹著、鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,第288 頁(yè)。同樣地,小說一開始用“口吐人言”的頑石申明故事之“真”,也是對(duì)這種真幻之分的反諷,使小說從一開始就處于真假難辨的氣氛中。

除了兩個(gè)層次的對(duì)比,角色的跨層也加深了這種現(xiàn)實(shí)價(jià)值倒錯(cuò)和現(xiàn)實(shí)世界虛無(wú)荒誕的印象。以第一回中一僧一道和頑石的下凡為例,頑石和一僧一道進(jìn)入紅塵——“下世”,均需要“幻形入世”。頑石變幻外形的方向是提升自己的價(jià)值。原本它“無(wú)奇貴之處”“只好踮腳”,為進(jìn)入人間就變成了“鮮明瑩潔的美玉”,甚至還“得再鐫上數(shù)字,使人一見便知是奇物”。 正所謂 “失去幽靈真境界,幻來(lái)親就臭皮囊”。 而真正能施展“佛法”“幻術(shù)”的一僧一道,變幻外形的方向則是弱化自己的形象:由“骨骼不凡,豐神迥別”的“真像”④曹雪芹:《戚蓼生序本石頭記》,北京:人民文學(xué)出版社,1975 年版,第4 頁(yè)。變成“癩頭跣腳”“跛足蓬頭”的“幻像”⑤曹雪芹:《脂硯齋重評(píng)石頭記(甲戌本)》,上海:上海古籍出版社,1994 年版,第22 頁(yè)。,讓人嫌惡厭棄——“瘋瘋癲癲,說了這些不經(jīng)之談,也沒人理他”。 敘述者似乎對(duì)現(xiàn)實(shí)價(jià)值滿含嘲弄,人們所愛惜珍視的不過是幻象,人們所鄙視厭棄的反倒更有價(jià)值。

其他角色入夢(mèng)上侵,夢(mèng)本來(lái)虛幻,然而夢(mèng)中之境實(shí)際上更為真實(shí)。 正如夢(mèng)蝶的莊周,不知蝶與自己何者是真、何者是幻。 這種虛實(shí)交錯(cuò)、有無(wú)相生、“假作真時(shí)真亦假”的氛圍,恰是通過敘述分層、跨層手法造就的。

(三)“懷金悼玉”:樂極悲生的悲劇感

魯迅評(píng)價(jià)《紅樓夢(mèng)》“悲涼之霧,遍被華林”⑥魯迅:《中國(guó)小說史略(外一種:漢文學(xué)史綱要)》,北京:商務(wù)印書館,2011 年版,第215 頁(yè)。。這種悲劇氣氛,不只是因?yàn)樾≌f敘述的是大家族由盛轉(zhuǎn)衰、從聚到散的悲劇故事,同樣重要的還有作者精心營(yíng)建的敘述結(jié)構(gòu)。

對(duì)于小說敘述來(lái)說,敘述分層的一個(gè)前提是故事的結(jié)束。 從《紅樓夢(mèng)》來(lái)說,增加頑石的敘述分層,意味著小說中所有熱鬧繁華、歡樂祥和的瞬間都已經(jīng)是遙遠(yuǎn)的過去。 正如王蒙所說,第二層次——青埂峰的加入,使得所有故事“都是破滅后的回憶,夢(mèng)幻般的追思,給整個(gè)《紅樓夢(mèng)》譜出了挽歌的主調(diào),使一切‘現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)’都成了‘過去完成時(shí)’”①王蒙:《紅樓啟示錄》,北京:人民文學(xué)出版社,2013 年版,第13 頁(yè)。。 從“現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)”變成“過去完成時(shí)”,這一改變具有深遠(yuǎn)的影響。

以第17、18 回“元妃省親”一事為例,頑石在敘述說不盡的太平景象、富貴風(fēng)流時(shí),突然插入一段回憶,回想自己在青埂峰下的凄涼寂寞。 從入世前的凄涼寂寞到入世后的豪華富麗,自然令人感嘆,正是“偏于大熱鬧處寫出大不得意之文”②曹雪芹著、鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,第271 頁(yè)。。 然而更讓人心中一凜的是,作者讓讀者從大觀園的富貴繁華氣象中,抽身出來(lái),回想凄涼寂寞的青埂峰——這不只是頑石入世前的所在,也是劫終之日復(fù)還本質(zhì)后的歸所。 這不能不讓人想起,第13回秦可卿臨終之際,對(duì)鳳姐托夢(mèng)所說的話:“眼見不日又有一件非常喜事,真是烈火烹油、鮮花著錦之盛。 要知道,也不過是瞬息的繁華、一時(shí)的歡樂,萬(wàn)不可忘了那‘盛筵必散’的俗語(yǔ)。 ”這樣,讀者即使在閱讀富貴繁華、 歡樂祥和的段落時(shí),也禁不住想到頑石和一干角色將來(lái)的命運(yùn),因而被作者驅(qū)使著,從“花柳繁華地”“溫柔富貴鄉(xiāng)”的幻夢(mèng)中不斷抽身出來(lái)。 王蒙說,如果沒有青埂峰作為參照系,“甚至這本書會(huì)成為一個(gè)紈绔子弟的仍帶吹噓色彩的回味,是‘我當(dāng)年闊多了’的吹牛”③王蒙:《紅樓啟示錄》,第51-52 頁(yè)。。 從這一點(diǎn)來(lái)說,第二層次的設(shè)計(jì)對(duì)于塑造小說的悲劇氛圍尤為重要。

另一方面,跨層除了向讀者提前展示角色將來(lái)的命運(yùn)之外, 也是在向故事中的角色傳遞信息。 甄士隱、寶玉、鳳姐,甚至賈政等人,在故事中都獲得了關(guān)于未來(lái)的信息提示。 而一僧一道也不斷通過跨層下侵來(lái)啟悟和點(diǎn)化眾人,讓他們?cè)跉v經(jīng)世態(tài)炎涼后,明白此生的虛無(wú)和荒誕。 正如脂硯齋所說,“通部中假借癩僧、跛道二人點(diǎn)明迷情幻海中有數(shù)之人也”④曹雪芹著、鄧遂夫校訂:《脂硯齋重評(píng)石頭記甲戌校本》,第116 頁(yè)。。 然而,即使多次給予提示,大觀園中的角色依然不能醒悟,而無(wú)可避免地走向悲劇的結(jié)局, 正說明眾人沉溺于此生之虛幻,埋首追求荒誕的現(xiàn)實(shí)價(jià)值,無(wú)法被拯救。

另外,一僧一道和警幻仙姑的跨層也構(gòu)成悖論。 一方面他們不斷聲明“玄機(jī)不可預(yù)泄”,一方面又不斷地跨層下侵,向低層角色“泄漏天機(jī)”。他們宣稱自己跨層的目的是度脫眾人,但其“度脫”是促成角色走向命定的結(jié)局。

以第12 回為例,賈瑞遭鳳姐設(shè)計(jì),竟至染病不起。 跛足道人送來(lái)救命的風(fēng)月寶鑒,賈瑞不聽其告誡,照了三四次正面而一命嗚呼。 讀者雖然明了,跛道是在拯救賈瑞,但是既然跛道作為神仙,已有超于常人的認(rèn)識(shí),他自然也會(huì)預(yù)判到賈瑞在拿到風(fēng)月寶鑒后會(huì)有的反應(yīng)。 如此一看,跛道將風(fēng)月寶鑒交給賈瑞, 反而不像是拯救其性命,而更像是引導(dǎo)賈瑞走向悲劇結(jié)局。 第5 回“賈寶玉神游太虛境”也是如此,警幻仙姑自稱是受寧榮二公所托,以冊(cè)籍、靈酒、仙茗、妙曲來(lái)警其癡頑,使賈寶玉入于正路,然而賈寶玉此次神游的結(jié)果卻是“把些邪魔招入膏肓了”,不但未跳出迷人圈子,夢(mèng)醒之后反而“強(qiáng)襲人同領(lǐng)警幻所訓(xùn)云雨之事”。

因而,一僧一道、警幻仙姑非但不是這一干風(fēng)流冤家造劫歷世的旁觀者,反而深度參與了事件的進(jìn)程;非但不是避免悲劇,反而是引導(dǎo)角色走向悲劇。 這樣,一僧一道和警幻仙子的跨層,更加深了命運(yùn)不可抵抗的無(wú)力感。

(四)“滿紙荒唐”:以“荒唐”對(duì)抗“荒唐”的崇高感

敘述技巧的有意暴露,會(huì)讓讀者注意到敘述者對(duì)于故事的控制。 這種操控的痕跡,讓敘述者由不可見的功能角色變成可見的個(gè)性化角色,凸顯出敘述者對(duì)人物和事件的態(tài)度,據(jù)此讀者也可以建立關(guān)于敘述者的豐滿形象。

在小說中,頑石是一個(gè)頗為立體的個(gè)性化形象。 它歷盡悲歡離合炎涼事態(tài),然后記下了自己所經(jīng)歷的故事。 在頑石身上存在某種悖論。 它歷經(jīng)幾世幾劫,應(yīng)當(dāng)從“凡心已熾”變成“凡心消退”,認(rèn)清紅塵世界之虛無(wú),如空空道人一樣“自色悟空”。 既然如此,為何還要汲汲于過往紅塵中事,對(duì)往事念念不忘呢?

頑石認(rèn)清了現(xiàn)實(shí)的荒唐, 感受到命運(yùn)的無(wú)常,領(lǐng)悟到由聚成散、自盛而衰、少喜多悲的必然規(guī)律。 但是看透這緣之虛幻、劫之荒唐并不是頑石的終點(diǎn),它記錄這一段故事并非單純表達(dá)對(duì)命運(yùn)無(wú)常的認(rèn)識(shí),來(lái)警醒眾人。 反而是從這荒唐中尋出趣味, 尋出價(jià)值——“事跡原委亦可以消愁破悶,也有幾首歪詩(shī)熟詞可以噴飯供酒”。

頑石的這些思想正是作者曹雪芹個(gè)人的寫照。曹雪芹也歷盡悲歡離合,對(duì)現(xiàn)實(shí)感到絕望。他雖有文才卻不能經(jīng)世致用,有補(bǔ)天之材卻不堪入選,“于國(guó)于家無(wú)望”。 無(wú)法實(shí)現(xiàn)儒家的入世理想,又不能真的“懸崖撒手”,遁出凡塵。 正如周汝昌所說:“曹雪芹處在這個(gè)‘看破一切’和想去‘補(bǔ)蒼天’的矛盾里,沒有出路,不能解決,遂成悲劇。 他的出路實(shí)際上不是小說里出家的解脫,而是十年工夫的嘔心瀝血的巨匠經(jīng)營(yíng)這部空前絕作,寫下了歷史,分辨了是非,暴露了丑惡,說明了矛盾,肯定了崩潰,交代了歸宿,探索了出路。 ”①周汝昌:《紅樓夢(mèng)新證》,北京:中華書局,2016 年版,第763 頁(yè)。在正統(tǒng)文人眼中,小說被視為“小道”。 然而,曹雪芹卻將“十年辛苦不尋常”投入到小說創(chuàng)作中,其行為在世人眼中更顯得“荒唐”。

然而,曹雪芹正是以“世人誹謗”的荒唐行為,來(lái)對(duì)抗命運(yùn)的荒唐:命運(yùn)越荒唐,他的創(chuàng)作態(tài)度卻越認(rèn)真;他的態(tài)度越認(rèn)真,他的行為在普通人眼中就越荒唐。 《紅樓夢(mèng)》展現(xiàn)了“敘述行為本身作為一種生存方式所體現(xiàn)出來(lái)的意志”②文一茗:《敘述分層中的主體問題:析〈紅樓夢(mèng)〉的分層與跨層》,《三峽論壇》2011 年第3 期,第122 頁(yè)。。 這種意志正是,明知美好終將逝去,明知紅塵中永遠(yuǎn)是“樂極悲生,人非物換”,仍然會(huì)一再凡心熾熱,想要去“受享受享”。 回憶式的敘述,既將過去的人與事重現(xiàn)得這般美好,又認(rèn)真地將這些美好一點(diǎn)點(diǎn)毀掉。 即使一再承受回憶的痛苦,也仍要將其記錄下來(lái),不致“使其泯滅”。 正是靠著這種西西弗斯式的頑強(qiáng)精神, 才能成就這部偉大的著作。

三、續(xù)寫的改造

后40 回的存在,為《紅樓夢(mèng)》提供了一個(gè)特殊的比較視角。 學(xué)者多注意續(xù)寫在情節(jié)接續(xù)和主題思想上的差別, 而對(duì)敘述結(jié)構(gòu)的差異較少關(guān)注。 事實(shí)上,借助于這種前后差異的比較,更能凸顯前80 回在敘述結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的合理性, 還可觀察續(xù)寫者如何調(diào)整這一敘述結(jié)構(gòu),使之適應(yīng)后40回的情感和思想傾向。

當(dāng)然,后40 回的作者顯然注意到了前80 回設(shè)置的敘述結(jié)構(gòu),并著意與之接榫。 就敘述層次而言,續(xù)寫者接續(xù)了《紅樓夢(mèng)》前80 回具有的多層敘述結(jié)構(gòu), 對(duì)第二層次和第三層次進(jìn)行了續(xù)寫。 例如,續(xù)寫者設(shè)計(jì)了空空道人二抄石頭記的情節(jié)。 另外,續(xù)寫者還接續(xù)了兩種主要的本體型跨層,甚至與前80 回形成對(duì)偶結(jié)構(gòu):在第116 回讓賈寶玉再游太虛幻境,以對(duì)應(yīng)第5 回;在第120回安排空空道人叫醒賈雨村,對(duì)應(yīng)第1 回甄士隱夢(mèng)遇一僧一道(一夢(mèng)一醒、一甄一賈)。

不過,后40 回也產(chǎn)生出許多差別。 首先,后40 回在敘述層次上增加了一個(gè)新的敘述層次。試看下面一段文字:

寶釵道:“不但是外頭的訛言舛錯(cuò),便在家里的,一聽見‘娘娘’兩個(gè)字,也就都忙了,過后才明白。 這兩天那府里這些丫頭婆子來(lái)說, 他們?cè)缰啦皇窃蹅兗业哪锬铩?我說:‘你們那里拿得定呢? ’ 他說道:‘前幾年正月,外省薦了一個(gè)算命的,說是很準(zhǔn)。 那老太太叫人, 將元妃八字夾在丫頭們八字里頭,送出去叫他推算……’”寶釵尚未說完,薛蝌急道“且不要管人家的事……”③曹雪芹、高鶚:《程甲本紅樓夢(mèng)》,北京:書目文獻(xiàn)出版社,1992 年版,第2356-2358 頁(yè)。標(biāo)點(diǎn)為筆者所加。程乙本文字略有差別。(第86 回)

這一段文字中,薛寶釵向薛蟠和薛姨媽講述“這兩天”與丫頭婆子的對(duì)話,丫頭婆子在對(duì)話中又?jǐn)⑹隽恕扒皫啄暾隆苯o元春算命之事。 這樣,寶釵是第三層次中的敘述者,丫頭婆子就是第四層次中的敘述者。 可以從下面的表格更直觀地看到敘述分層的結(jié)果:

這里出現(xiàn)的第五層次, 顯然是后40 回作者的發(fā)明。 在前80 回中, 少有這樣繁復(fù)的人物對(duì)話。這一處續(xù)寫得也并不成功。在前文中,薛寶釵一直是“罕言寡語(yǔ)”“安分隨時(shí)”的形象,從不曾見她作如此長(zhǎng)的表達(dá),以至于敘述接受者薛蝌不待聽完她的話就急著說 “且不要管人家的事”。 另外,從這段對(duì)話來(lái)看,薛寶釵直接引述丫頭婆子的話,保留了“他”作為奴婢的特征,如“主子娘娘”的稱謂,以及因?yàn)橹R(shí)水平而對(duì)算命的所說的判詞的猜測(cè):“獨(dú)喜得時(shí)上什么辛金為貴,什么巳中正官祿馬獨(dú)旺”。 與前80 回寶釵的言行比較來(lái)看,寶釵即使在家人面前也是識(shí)大體、重分寸、講禮儀, 而這里寶釵卻模仿丫頭婆子的聲口,完全不似她平時(shí)大家閨秀的形象。 因而,此處的人物語(yǔ)言實(shí)際上破壞了前80 回塑造的謹(jǐn)言慎行的形象特征。

如果說上述差別是多重轉(zhuǎn)述帶來(lái)的混亂,可算作是微小的紕漏,那么在敘述跨層上,前80 回與后40 回表現(xiàn)出更多的差異。 以下列出了120回中所有的本體型跨層:

1.一僧一道以癩頭和尚、跛足道人的面目出現(xiàn)在第三層次中:

(1)一僧一道向甄士隱索要英蓮;跛足道人唱“好了歌”,甄士隱隨之出家(第1 回);

(2)跛足道人將“出自太虛幻境空靈殿”“警幻仙子所制”的“風(fēng)月寶鑒”送與賈瑞(第12 回);

(3)癩頭和尚、跛足道人醫(yī)治寶玉和鳳姐的邪祟(第25 回);

(4)柳湘蓮遇跏腿道士,跟隨出家(第66 回);

(5)癩頭和尚來(lái)送玉①第25 回癩頭和尚曾與賈政有過對(duì)話,第115 回和尚來(lái)送玉時(shí),小說寫道“賈政細(xì)看那和尚,又非前次見的”(曹雪芹、高鶚:《程甲本紅樓夢(mèng)》,北京:書目文獻(xiàn)出版社,1992 年版,第3085 頁(yè))。 若按此處,則此和尚并非癩僧。 然而小說第117 回,寶玉醒來(lái)找到送玉的和尚,見和尚“滿頭癩瘡,渾身腌臜破爛”(第3115-3116 頁(yè)),并與之交談太虛幻境之事,此和尚又確為跨層之癩僧。 小說第120 回賈政又說已見過一僧一道三次,第一次是“那僧道來(lái)說玉的好處”(第3210-3211 頁(yè)),第二次對(duì)應(yīng)第25 回,癩僧持誦通靈寶玉,第三次對(duì)應(yīng)第115 回,和尚來(lái)送玉。 這里賈政又將送玉的和尚與第25 回的癩僧說成一個(gè)人,還加上了前80 回沒有敘述過的第一次相見。因而,第115回中寫賈政不識(shí)癩僧可能是作者的“煙云模糊”之筆。(第115 回);

(6) 賈寶玉與癩頭和尚談?wù)撎摶镁持拢ǖ?17 回);

(7)賈寶玉拜別賈政,一僧一道夾著寶玉飄然登岸而去(第120 回);

2.第三層次的角色上侵第二層次:

(1)“甄士隱夢(mèng)幻識(shí)通靈”(第1 回);

(2)“賈寶玉神游太虛境”(第5 回);

(3)柳湘蓮出神中看到已死的尤三姐,說太虛幻境事(第66 回);

(4)妙玉扶乩,乩書言青埂峰與“入門”之事(第95 回);

(5)賈寶玉昏迷入夢(mèng),遇陰司之人說林黛玉歸太虛幻境事(第98 回);

(6)鴛鴦自盡,“香魂出竅”,遇“警幻之妹可卿”說太虛幻境事(第111 回);

(7)賈寶玉昏死,魂魄出竅,再游太虛幻境(第116 回);

(8)賈雨村指示空空道人去尋曹雪芹(第120回)。

通過比較可以發(fā)現(xiàn), 前80 回中第三層次角色上侵是以“入夢(mèng)”“出神”等形式實(shí)現(xiàn)的。 甄士隱醒后“夢(mèng)中之事便忘了對(duì)半”;賈寶玉醒后,只作一場(chǎng)春夢(mèng)并不留心;柳湘蓮回過神也是“似夢(mèng)非夢(mèng)”,一應(yīng)所見均無(wú)影無(wú)蹤了。 這些都有意模糊角色對(duì)于兩個(gè)世界的認(rèn)識(shí),使這些角色并不能真的確認(rèn)有一個(gè)太虛幻境存在。 而后40 回則完全打通了兩個(gè)世界,第120 回直接讓故事里的賈雨村與故事外的空空道人對(duì)話。 然而,這一處理打破了前文跨層的敘述慣例,就遭到了讀者的質(zhì)疑和反對(duì),視之為敗筆。

其次,后40 回更多使用“扶乩”“昏死”“靈魂出竅”這樣的形式。 與前80 回所運(yùn)用的“感夢(mèng)”“出神”等形式不同,這一形式多了些迷信色彩,使作品在內(nèi)涵上多了幾分勸善誡惡的意味。前80回中的敘述跨層更多是揭示人物的悲劇命運(yùn),在情感態(tài)度上則是表現(xiàn)對(duì)命運(yùn)的抗?fàn)帲宫F(xiàn)個(gè)體生命的價(jià)值,如第36 回寶玉在夢(mèng)中喊罵“和尚道士的話如何信得! 什么是金玉良緣,我偏說是木石姻緣”;而后40 回則傾向于展現(xiàn)生命的輪回和因果報(bào)應(yīng),抱著輕視生命價(jià)值的態(tài)度。 如第111 回鴛鴦自盡本是一出悲劇,敘述者卻用跨層讓其香魂出竅,跟隨可卿去掌管太虛幻境癡情司。 與晴雯死后小丫頭胡謅她做了芙蓉花神的情節(jié)比較,可以發(fā)現(xiàn),續(xù)寫者運(yùn)用跨層技巧反倒消解了文本的悲劇意味。

從各層次的關(guān)系來(lái)看,第二層次在故事開始是作為整個(gè)敘述的引子。 故事的引子具有神話色彩,而紅塵世界的故事則相對(duì)具有寫實(shí)性,人物的衣食住行,事無(wú)巨細(xì),正如敘述者所言“悲歡離合,興衰際遇”,“追蹤躡跡,不敢稍加穿鑿”。 在前八十回中, 敘述跨層無(wú)論是下侵還是上侵行為,都是寫的亦真亦假,紅塵世界的角色看到的太虛幻境是夢(mèng)中的景象,跛足道人、癩頭和尚與一僧一道的對(duì)應(yīng)聯(lián)系,也是通過各種暗示讓紅塵世界的角色去揣度,而從不直接點(diǎn)明。 但后40 回中大觀園里的角色死后魂魄出竅, 歸入太虛幻境,這看起來(lái)似乎是戳破窗紙,揭示懸念。 但這樣一來(lái),跨層也在向讀者強(qiáng)調(diào),太虛幻境不僅是角色的夢(mèng)中花園,更是此中人物的歸所。 角色在紅塵世界的主體性被消解了,他們不再是在大觀園里掙扎過的鮮活的生命個(gè)體,反倒成了下凡的“一干風(fēng)流冤家”的化身,現(xiàn)實(shí)的苦難成了侍者仙子們的“造劫歷世”。

更為重要的是, 前80 回的神話引子和敘述跨層,使大觀園與太虛幻境形成了亦真亦幻的對(duì)立,這種對(duì)立的張力形成了小說豐富的閱讀體驗(yàn)和審美感受,而后40 回將二者統(tǒng)一融合,則使文本傾向于當(dāng)時(shí)流行的勸誡小說的風(fēng)格,降低了作品的藝術(shù)水準(zhǔn)。

結(jié)語(yǔ)

茅盾編輯《紅樓夢(mèng)(潔本)》時(shí),認(rèn)為太虛幻境的段落與全書的“寫實(shí)精神”有沖突,故將其大膽刪去①茅盾:《〈紅樓夢(mèng)〉(潔本)導(dǎo)言》,《茅盾全集》(第二十卷),第519 頁(yè)。;1987 版電視劇《紅樓夢(mèng)》拍攝時(shí),導(dǎo)演被告知“夢(mèng)游太虛境”是“迷信”,不能拍攝,這一情節(jié)也沒有出現(xiàn)在劇中②馬瑞芳:《紅樓夢(mèng)風(fēng)情譚》,北京:商務(wù)印書館,2013 年版,第302 頁(yè)。。 然而,太虛幻境情節(jié)背后,是曹雪芹對(duì)敘述技巧的嫻熟運(yùn)用。 這些觀點(diǎn)的盛行,反映出過去對(duì)《紅樓夢(mèng)》高超的敘述技法的忽視。

從敘述層次的角度來(lái)說,太虛幻境是分層的結(jié)果,也為跨層提供了舞臺(tái)。 曹雪芹正是通過敘述分層和跨層技法, 構(gòu)建了小說復(fù)雜的敘述結(jié)構(gòu),豐富了讀者的閱讀感受。 小說既沿襲了說書敘述的慣例,又通過分層加入新的敘述者來(lái)替代傳統(tǒng)說書人的視角。 借用傳統(tǒng)小說、戲劇中的度脫模式和夢(mèng)讖模式,小說巧妙地讓角色跨越于不同時(shí)空之間,從而讓敘述跨層能夠被讀者輕松接受。 敘述分層和跨層的分析,為研究《紅樓夢(mèng)》在“寫法” 上的繼承和創(chuàng)新以及中國(guó)小說敘述技法的發(fā)展提供了新的角度。