干旱高原湖泊濕地土地利用變化與驅動因素分析

——以泊江海子濕地閉流區為例

葛茹香, 馬 超,2

(1.河南理工大學 測繪與國土信息工程學院, 河南 焦作 454003;2.河南理工大學, 自然資源部礦山時空信息與生態修復重點實驗室, 河南 焦作 454003)

土地是人類生產生活和社會發展過程中的重要自然資源和物質保障,可作為人與環境聯系的橋梁與紐帶,且其作為陸地生態系統的載體,在研究人類與環境的相互關系中具有重要作用[1-3]。土地利用是人類生產生活的基本方式,與陸地生態系統功能關系密切[4]。土地利用方式變化,表現為各土地利用類型面積、空間分布的變化,其變化直接影響著生態系統提供服務和產品的能力[5]。因此,土地利用/覆被變化(LUCC)研究,作為國際地圈生物圈計劃(IGBP)和全球變化人文計劃(IHDP)共同推動的核心研究,對于研究自然格局、區域水循環、環境質量、可持續發展、人地關系、制定區域發展戰略與決策等都十分重要[6-7]。同時,土地利用/覆被變化,也引起許多環境和社會問題,如生物多樣性喪失[8]、食品安全降低等[9],因此研究土地利用演變過程及其人文驅動因子,對于揭示土地利用變化規律,探尋其內在人文驅動機制具有重要學術價值和實踐意義[10-11]。

泊江海子濕地作為國際重要濕地,位于農牧交錯區,是典型的生態脆弱區,是我國干旱區土地利用變化研究的重要地區[12]。作為國內首個遺鷗繁殖地發現于20世紀90年代初期[13],在2002年被列為全球第1148號國際重要濕地,到2004年遺鷗群落棄居該地遷居紅堿淖[14],最終在2005年研究區水鳥群落徹底消失[15-17],受氣溫升高,降水減少,區域暖干化影響,短短的十幾年時間,以泊江海子濕地為核心的鄂爾多斯遺鷗國家自然保護區就由一處極具代表性的荒漠濕地衰退至1.0~2.0 km2的淺水水面[14],生態系統遭受嚴重創傷,生態服務功能退化。

在過去的研究中,有針對鄂爾多斯高原沙漠化[18]、生態承載力[19]、景觀格局演變[20]、土壤水力侵蝕[21]、植物分布等[22],也有針對鄂爾多斯土地利用及生態安全[23-25]、黃河中游土地利用等[26]方面的研究,但所研究的尺度太大,區域土地利用變化特點及驅動因素難以確定。針對泊江海子小區域的研究中,重要集中于對泊江海子礦[27]、桃—阿海子[28]及流域水資源[29-30]、生物群落[13-14]以及氣候變化[31]研究,對研究區土地利用變化及驅動機制的研究相對薄弱,僅有的對泊江海子流域土地利用變化及驅動力的研究[3],研究時間間隔長,時間序列短,數據時效性低,對研究區土地利用變化及驅動機制的研究不夠細致全面。

為更詳盡地理解干旱高原湖泊濕地區域土地利用變化特點及其驅動機制,為流域生態恢復工程、水土保持工程提供建設性意見。本文利用Landsat衛星系列影像,對研究區泊江海子濕地1986—2019年土地利用進行分類統計,并對其時間、空間變化規律以及驅動因素、驅動機制進行分析。本研究是對泊江海子濕地土地利用變化研究數據和方法上的補充,時序更長,采樣間隔短,對區域變化過程、格局與驅動力論述更為詳細,可為研究區土地利用政策實施、水資源利用、濕地保護提供科學參考。

1 研究區與數據

1.1 研究區概況

泊江海子濕地(109°05′—109°36′E,39°41′—39°57′N)位于內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區以西約45 km處,面積約677.6 km2。氣候類型為溫帶干旱半干旱大陸性氣候,年均氣溫5.2℃,年均降水量324.8 mm。地勢由西北向東南和緩傾斜,于高原中部凹成盆地,形成封閉性的集水區域。泊江海子濕地包括桃力廟—阿拉善灣海子(簡稱桃—阿海子)、侯家海子和蘇家圪卜海子3個主要湖泊。其中桃—阿海子是呈駝形的鹽堿湖,東西跨度約6 km,南北寬2.5 km,面積最大時可達14.545 km2(1998年),注入桃—阿海子的徑流均屬季節性河流,最主要的兩條河流是雞溝河(又稱扎日格溝)和烏爾圖河。其東部為水蝕黃土丘陵溝壑區,西部為風蝕沙化地貌,南部為毛烏素沙地,北部為庫布齊沙漠。

1.2 數據來源

遙感數據來源于美國陸地資源系列衛星Landsat(https:∥earthexplorer.usgs.gov)TM/ETM/OLI影像,空間分辨率為30 m,用于獲取研究區土地覆蓋狀況及土地利用狀況信息;氣候數據源于1986—2019年中國氣象數據網站(https:∥data.cma.cn/)東勝站點,用于分析氣候變化及其對土地利用變化的驅動效果;高程數據采用美國太空總署(NASA)和國防部國家測繪局(NIMA)聯合測量的90 m水平分辨率數字高程模型(SRTM3 DEM,v4.0)(ftp:∥e0mss21u.ecs.nasa.gov/srtm/),用以進行流域分析,獲取研究區邊界;成圖邊界選用中國1∶25萬基礎地理信息數據(http:∥www.ngcc.cn/ngcc/)。綜合考慮遙感影像的數據質量、云覆蓋量以及研究區植被生長的季節特征等因素,篩選出植被生長旺季的7—9月份的遙感影像16期(表1)。

2 研究方法

2.1 遙感數據預處理

(1)輻射定標:將傳感器記錄的DN值轉換為對應目標像元的絕對輻射亮度值或表觀反射率,用以消除不同傳感器、不同時間獲取的數據中存在的誤差。絕對輻亮度值(Lλ):

(1)

式中:Gain和Bias分別表示輻射校正增益和偏移值。

在輻射亮度值的基礎上,引入日地距離、太陽光譜輻照度及太陽天頂角,計算大氣層頂的表觀反射率:

ρλ=πLλd2/Eocosθ

(2)

式中:ρλ表示大氣層頂的表觀反射率;d為日地平均距離;Eo為大氣層外相應波長的太陽光譜輻照度,d和Eo都可查得;θ為太陽天頂角。本文采用絕對輻射亮度值作為輻射定標的結果。

(2)大氣校正:此過程的目的是消除大氣分子、氣溶膠以及云粒子等吸收、散射的影響。本文采用ENVI FLAASH算法對TM,ETM+和OLI數據進行大氣校正。FLAASH是以太陽波譜范圍(不包括熱輻射)和平面朗伯體為基礎,其傳感器入瞳處接收到的像元光譜輻射亮度為[32]:

(3)

式中:L是像元在傳感器處接收到的輻射亮度值;ρ是像元表面反射率;ρe是像元及其周圍像元平均地表反射率;S是大氣球面反照率;L?是大氣后向散射輻射率;A,B是基于大氣條件和幾何條件決定的系數。其中ρe可通過空間平均輻射亮度Le構建以下近似公式進行估算:

(4)

式中:Le是像元及其周圍像元的空間平均輻射亮度。

2.2 歸一化植被指數(NDVI)

NDVI作為衡量植被生長和覆蓋狀況的重要參數,廣泛應用于植被因子動態監測中[33]。其數學模型為:

(5)

式中:ρnir為近紅外波段的反射值;ρred為紅光波段的反射值。NDVI的取值范圍為[-1,1],負值表示有云、水、雪等對可見光高反射目標;[0,0.2]表示有巖石或裸土等,其反射率ρnir和ρred近似相等;(0.2,1]表示有不同程度的植被覆蓋。

2.3 支持向量機(SVM)

支持向量機是以統計學習理論為基礎的監督分類方法。SVM方法是從線性可分的兩類分類問題發展而來的,其基本原理是用決策面將類分開,并最大限度的增加類間的間隙,該曲面通常稱為最優超平面,最接近超平面的數據點稱為支持向量。對于線性不可分情況,利用非線性核函數將低維特征空間中的線性不可分樣本轉化到高維特征空間使其線性可分。采用支持向量機的監督分類方法時,可選擇的核函數有線性核函數、多項式核函數、徑向基核函數和Sigmoid核函數,本試驗選擇徑向基核函數,其數學模型為[34]:

K(xi,xj)=exp(-g‖xi-xj‖2),g>0

(6)

式中:(xi,xj)i,j=1, 2,…,n是訓練樣本集;g是表示徑向寬度的參數。選擇徑向基核函數后其參數的選擇,按照系統默認即可。

3 結果與分析

3.1 閉流區土地覆被結構

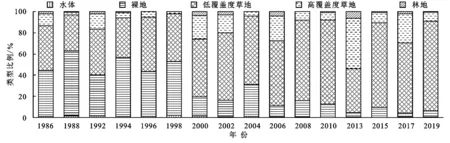

對經過預處理的裁剪影像進行NDVI波段運算,參考同類研究,對NDVI結果影像進行5級密度分割[3,35],即水體([-1.0,0.0])、裸地((0.0,0.2])、低覆蓋度草地((0.2,0.4])、高覆蓋度草地((0.4,0.6])、林地((0.6,1]),對分割影像進行類統計,統計每一級所占比例,進而分析各土地覆被類型變化趨勢(圖1)。

圖1 NDVI密度分割的植被類型百分比

從NDVI的密度分割獲得的植被類型百分比得出:(1)1986—2019年水域面積呈波動下降,其中1998年水域面積最大,與分類結果相符;(2)裸地(0 按照國家《土地利用現狀調查技術規程》,結合Google Earth高分辨率影像開展分類訓練樣本選擇、可分離性計算、聚類分析和去小斑等工作,綜合考慮研究區土地利用特征及研究目的,將研究區土地利用類型分為水體、裸地、建設用地、低覆蓋度草地、高覆蓋度草地、林地共6類。 精度評價方法選用混淆矩陣,計算混淆矩陣需使用地表真實圖像或地表真實感興趣區,本文選擇使用地表真實感興趣區作為驗證樣本,選擇過程與選擇訓練樣本時相同。驗證樣本選擇完成后,利用ENVI5.2.1的混淆矩陣模塊輸出混淆矩陣報表,在報表中選擇總體分類精度和Kappa系數兩個評價指標,各期影像的分類精度見表2。 表2 分類精度評價 總體分類精度是正確分類的像元總數與總像元數的比值,本次分類的總體精度均在90%以上。Kappa系數表示的是兩幅影像間的吻合度,本次分類的Kappa系數均在0.8以上。 1986—2019年土地利用類型空間分布見圖2。土地利用類型專題圖顯示:研究區主要土地利用類型為裸地、低覆蓋度草地和高覆蓋度草地三大類,據統計這3類占整個研究區的93%~99%,其余水體、建設用地及林地最高占比分別為2.24%,1.96%和3.76%。研究區水域邊界變化劇烈,水域面積總體呈下降趨勢;裸地的減少主要體現為低覆蓋度草地和高覆蓋度草地的增加;1986年以來,居民建設用地空間分布格局由分散到聚攏,斑塊數量由368塊增加到1 580塊,面積由0.3 km2增加到13.3 km2,面積擴大了44.3倍。 圖2 土地利用覆被及變化(LUCC)時間序列專題圖 為了進一步體現土地覆被變化的空間格局,利用疊加分析方法,對相鄰的分類結果影像進行分析最終得到土地利用空間變化圖,并統計各時間段的變化面積(圖3)。1986—2019年研究區各地類間相互轉化頻繁,土地利用變化遍布整個研究區。據統計顯示土地利用變化面積在1986—2002年總體呈增加趨勢,在2000—2002年土地利用變化面積達到最大值為354.2 km2,占整個研究區面積的52.28%。2002年之后,變化面積呈波動下降趨勢,2017—2019年變化面積降為181.9 km2。在整個研究期間,土地利用變化面積為449.6 km2,占整個研究區面積的66.36%,土地利用變化空間變化分布廣泛,在北部和西北角土地利用空間變化分布稍弱。 圖3 泊江海子濕地土地利用空間變化 對土地利用面積變化的分析,可以了解土地利用趨勢及其結構的變化。用類統計工具對研究區分類結果影像各土地利用類型面積進行統計,結果見圖4。(1)在研究期內,裸地面積從1986年的325.74 km2減少至2019年的110.32 km2,面積總計減少215.43 km2,減少幅度為66.13%;低覆蓋度草地從1986年的233.4 km2增加至2019年的284.2 km2,面積總計增加50.8 km2,增加幅度為21.77%;高覆蓋度草地從1986年的99.1 km2增加至2019年的243.8 km2,34 a總計增加144.7 km2,增加了1.46倍。(2)建設用地面積從1986年的0.3 km2持續增加至2019年的13.3 km2,面積擴大了44.3倍;水體面積波動劇烈,1998年水體面積最大為15.11 km2,2015年水體面積最少,僅為0.2 km2,是最大面積的1.32%,2018年后受引黃工程影響,水域面積有所增加。研究期內水域面積總體是減少的,從1986年的7.66 km2減少至2019年的4.68 km2,總體面積減少2.98 km2,減少幅度為38.9%;林地面積波動也較大,最大面積為1998年的25.5 km2,最小面積為1994年的2.7 km2,僅為最大面積的10.59%。林地面積在整個研究期內是呈上升趨勢,從1986年的11.4 km2增加至2019年的21.3 km2,總體增加了9.9 km2,增加幅度為86.84%。 圖4 土地利用面積變化時序圖 總體來說,1986—2019年34 a土地利用狀況發生了較大的變化,主要表現為裸地、水體面積減少,低覆蓋度草地、高覆蓋度草地、林地和建設用地面積增加,其中建設用地面積增加幅度最大。 土地利用轉移特征可描述各類用地變化的來源和歸宿,其通過分析研究初期和末期各地類構成及轉化方向,可清晰地表達土地利用狀態的時空演化過程[36]。利用變化檢測工具,得到相鄰兩期影像面積轉移矩陣,并計算百分比,得到1986—2019年相鄰影像各類型土地的轉入轉出概率,最終通過桑基圖有效表達不同時期不同土地利用類型間的相互轉換關系。 桑基圖顯示了各種土地類型的轉入轉出,土地類型的轉換主要發生在裸地、低覆蓋度草地、高覆蓋度草地之間。主要表現在:(1)裸地的轉出轉入類型主要為低覆蓋度草地,其次為高覆蓋度草地,裸地類型在1986—1994年、2002—2010年兩個時間段有大規模的遷移,如1986—1988—1992—1994年各有47.58 km2,79.74 km2,106.31 km2轉化為低覆蓋度草地、2002—2004—2006—2008—2010年各有48.76 km2,37.30 km2,64.70 km2,102.74 km2轉化為低覆蓋度草地,兩階段共有487.13 km2轉化為低覆蓋度草地。裸地也在持續不斷的轉化為高覆蓋度草地,但相對低覆蓋度草地較少,在整個研究期,裸地共有334.26 km2轉化為高覆蓋度草地;裸地只有在1996—1998年、2006—2008年、2013—2015年、2015—2017年這4個時間段的轉出面積小于轉入面積,其余時間段裸地轉出面積均大于轉入面積,總體轉出大于轉入,面積大幅度減少31.79%。(2)低覆蓋度草地分兩個階段持續轉化為高覆蓋度草地,使高覆蓋度草地占比從14.63%增加到35.98%。這兩次重大轉移與國家生態可持續管理政策相吻合。(3)建設用地主要由裸地和草地轉入,且轉入速度大于轉出速度,面積不斷增加。(4)水域面積波動劇烈,水體在1998年達到峰值,占研究區面積的2.24%。在2000—2002年、2004—2006年、2008—2010年、2013—2015年這4個時間段,水體主要轉出為裸地,分別為76%,77%,61%,65%。水體和建設用地間不存在轉化關系,與林地存在極少量的轉化;(5)林地的波動也相當劇烈,林地的面積輸入50%以上都來自低覆蓋度草地和高覆蓋度草地,林地面積轉出比例很高,除2015年轉出比例為39%,其余年份轉出比例均高于50%。 對比閆國振1990—2015年的土地利用類型變化分析發現,本研究中建設用地、草地、林地、水體的總體變化趨勢與其一致。其中水體、林地所占比例也相近。水體占總面積的百分比都小于2.5%,林地占總面積的百分比都小于4.5%。總體而言,研究區的裸地面積在大幅度減少,草地大幅增加,總體生態狀況在逐漸好轉。在2010—2015年期間建設用地面積增加主要來源為草地,與閆國振的研究相符[3]。 土地利用變化不外乎有兩種驅動因素:一種是自然力(如氣溫、降水);一種是人為因素(如煤礦開采、生態恢復工程建設、水利工程建設、居民建設用地);下面將從這兩方面來討論土地利用變化的原動力。 氣溫和降水作為氣候變化的主要表現形式,對土地利用變化驅動是長期的、較緩慢的,相對穩定的,且具有累積效應[37-38]。 研究區1986—2019年氣溫和降水的變化趨勢見圖5。研究區年均氣溫和降水均呈整體上升趨勢。主要表現為:(1)34年平均氣溫為7.1℃,1986—1998年、1999—2009年和2010—2019年的多年平均氣溫分別為6.6℃,7.2℃和7.7℃,1999—2009年、2010—2019年相較于第一階段的年平均氣溫分別升高了0.6℃,1.1℃;(2)34年平均降水量為360.4 mm,在各時間段,研究區的年均降水量均呈升高趨勢、但1999—2009年、2010—2019年兩個時間段的多年平均降水量分別為341.3 mm,365.4 mm,相較于1986—1998年的年多年平均降水量分別減少31.5 mm,7.4 mm。2000年以來的20 a間,有14 a氣溫高于均值,10 a降水量低于均值,說明干旱少雨的年份出現的概率在增加,有暖干化趨勢。 圖5 研究區氣溫和降水(1986—2019年)變化趨勢 1986—1998年的低氣溫及高降水,使得研究區內的蒸發量較小,水量能得以保存。蓄水量的增加使得湖泊周圍的裸地轉化為水體,裸地逐漸生出低覆蓋度草地,低覆蓋度草地逐漸向高覆蓋度草地轉化,高覆蓋度草地也部分向林地輸入,最終氣候對土地利用變化的驅動在這一時間段主要表現為,水體、高覆蓋度草地及林地面積的增加,裸地及低覆蓋度草地面積的減少。1998年后降水量減少,平均氣溫升高,蒸發量增大,蓄水量減少,水域面積急劇減少是1999—2009年這一時間段土地利用的主要變化趨勢。 將分類得到的6類土地利用類型和氣候數據做相關性分析,得到各土地利用類型和氣候數據間的互相關矩陣(表3)。根據表中的結果顯示:水體和裸地呈正相關,相關系數為0.753,且在0.01水平上顯著;水體與建設用地、高覆蓋度草地在0.01水平上均呈顯著負相關,與低覆蓋度草地在0.05顯著水平上呈負相關;裸地與建設用地、低覆蓋度草地、高覆蓋度草地及氣溫均呈負相關,且在0.01水平上均呈顯著負相關;建設用地與低覆蓋度草地在0.05水平上呈顯著正相關,與高覆蓋度草地和氣溫在0.01水平上呈顯著正相關;高覆蓋度草地與氣溫呈正相關,相關系數為0.741,且在0.01水平上顯著。 表3 各土地利用類型和氣候數據間的互相關矩陣 人類活動是土地利用變化的主要驅動力之一[39],該區域主要人為因素包括煤礦開采、政策制度實施、居民生活設施建設等影響土地利用結構變化的重要因子。綜合利用研究區土地利用狀況和變化趨勢及現有研究資料,從煤礦開采、生態恢復工程建設、水利工程建設及居民用地建設等方面,對1986—2019年研究區土地利用變化受人類活動因素影響進行分析。 (1)煤礦開采的影響。野外調查表明,該區域煤炭開采對流域土地利用變化最顯著的影響是草地向沉陷積水區的轉化。研究區屬高潛水位地區,煤礦的開采,破壞含水層,造成地下水流失,開采沉陷使地表潛水滲漏,形成沉陷積水,改變了土地利用類型。同時煤炭開采使土地生產力下降,從而影響地表植被的生長,進而影響濕地功能。煤炭資源開發所固有的時間持續性、空間擴展性和強干擾性使得礦區土地利用受到影響,從而使研究區生態功能受到損傷[40]。 (2)生態恢復工程建設的影響。泊江海子流域是典型的半荒漠高原湖泊濕地生態系統,位于鄂爾多斯東勝區西部沙漠、沙化區。進入21世紀,鄂爾多斯市實施退耕還林工程,資料表明,以種植沙棘為主,與檸條、紅柳等樹種混交造林,東勝區在2000—2003年,沙漠化面積由1 219.94 km2減少至986.54 km2,減少了10.92%。到2006年林地覆蓋率和植被覆蓋率分別由21.5%和70%提高至28.2%和85%[41]。草地和林地面積的增加可減少入黃泥沙,但同時退耕還林還草工程也加劇退耕區蒸散發,引起徑流量減少[42]。 為更好研究退耕還林工程對土地利用變化的影響,利用Google Earth歷史影像對2019年研究區幼林地進行解譯。據統計,幼林地面積為503.3 km2,占整個研究區面積的74.3%,其在分類結果中主要表現為低覆蓋度草地,與分類結果不沖突(圖6)。大面積植樹造林,退耕還林,幼林地幾乎覆蓋整個研究區,在中部、東北角林地覆蓋稍稀疏,退耕還林效果顯著。 圖6 2019年研究區幼林地解譯 (3)水利工程建設的影響。研究區因采礦形成的沉陷積水、人工開挖形成的蓄水池、人工壩等大大增加了水體蒸發。為了研究區域內水資源特征對土地利用變化的影響,在2016年11月—2018年4月間對研究區開展了野外流域調查,同時利用Google Earth歷史影像(2009-10-17—2019-6-29)對流域主要來源河流雞溝河、烏爾圖河沿線水壩、淤地壩、蓄水池進行了遙感調查。 遙感調查表明,2009年以后,采礦、坑塘與人工壩大量增加,雞溝河、烏爾圖河沿線水壩8處、淤地壩4處。壩體長度200~470 m不等,大部分長度超過300 m,攔截了大量匯入桃—阿海子的徑流量,形成大面積集水區域,導致區域內水流滲流和蒸發量增大。遙感調查還發現大量用于幼林灌溉的人工開挖的蓄水池,規模從幾百m2到幾萬m2不等。利用最新的Landsat 8 OLI影像,NDWI閾值法(NDWI>0)獲得的除了3個湖泊的蓄水區域共195處,總面積達0.965 km2。雖然,部分壩體因遵循生態保護部門的政策制度被拆除,但造成的水流量損失是難以挽回的。 (4)居民建設用地的影響。通過對研究區居民建設用地解譯發現,研究區居民建設用地在1986—2019年由0.3 km2增加至13.3 km2,空間分布從分散到聚攏,城鎮化趨勢明顯。G109,G18等高速公路、公路、鐵路以及工業設施的修建壓占植被,且施工過程中破壞植被,使研究區植被覆蓋率降低,引起水土流失、景觀破碎等[43],從而改變土地利用類型。 (1)研究區主要土地利用類型為裸地、低覆蓋度草地、高覆蓋度草地,占整個研究區的93%~99%。在研究期內,裸地面積和水域面積呈波動減少趨勢,低覆蓋度草地、高覆蓋度草地、林地以及建設用地面積均呈增加趨勢。 (2)研究期內土地利用類型變化頻繁:土地利用類型的轉化主要表現為裸地、低覆蓋度草地、高覆蓋度草地之間的相互轉換,裸地主要轉出為低覆蓋度草地,且轉出速度大于轉入速度,使裸地面積大幅減少31.79%;裸地和低覆蓋度草地的持續輸入使高覆蓋度草地占比從14.63%增加到35.98%;裸地、低覆蓋度草地和高覆蓋度草地間的轉化可以達到動態平衡。 (3)氣候變化和人類活動對研究區土地利用變化驅動作用顯著。氣候變化作用于土地利用變化的主要表現形式為水域面積的減少;研究區采礦、生態恢復工程、水利工程建設、居民建設等人類活動對土地利用變化的綜合影響主要表現為水體、裸地面積的減少,低覆蓋度草地、高覆蓋度草地、林地、建設用地面積的增加,影響范圍更廣,作用更顯著。3.2 閉流區土地利用時空變化

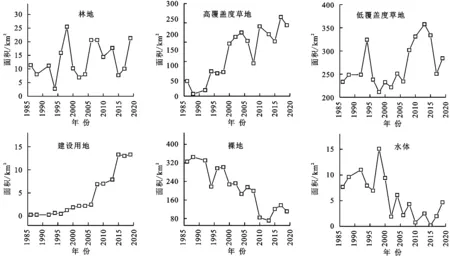

3.3 閉流區土地利用數量變化特征

3.4 閉流區土地利用轉移特征

4 討 論

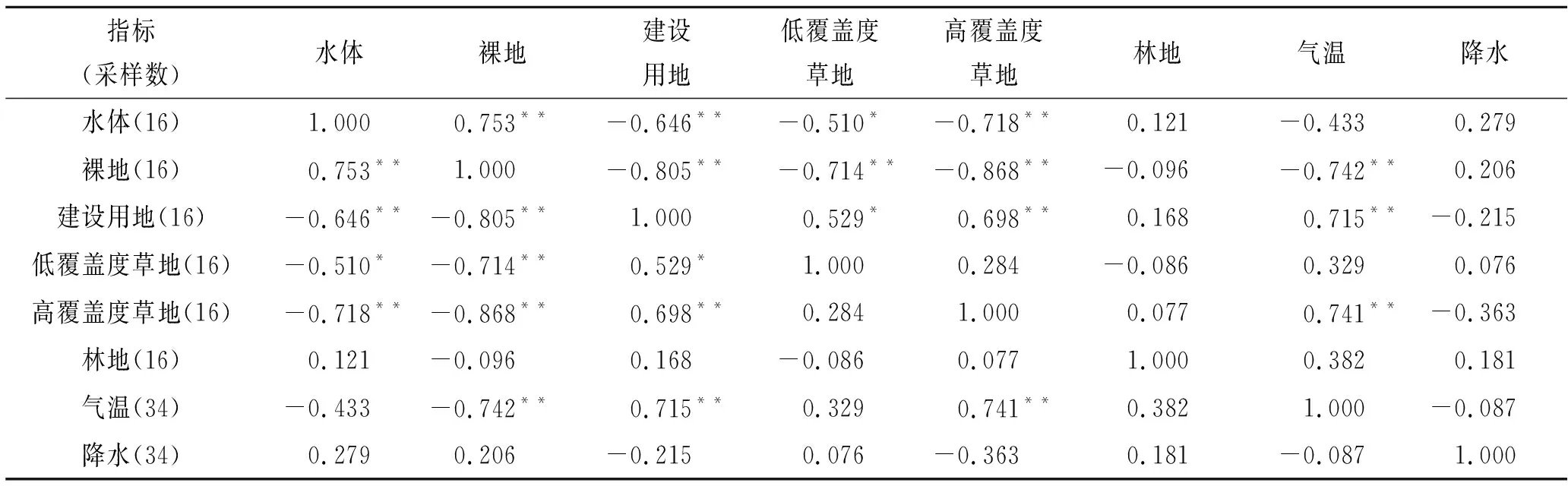

4.1 氣候變化分析

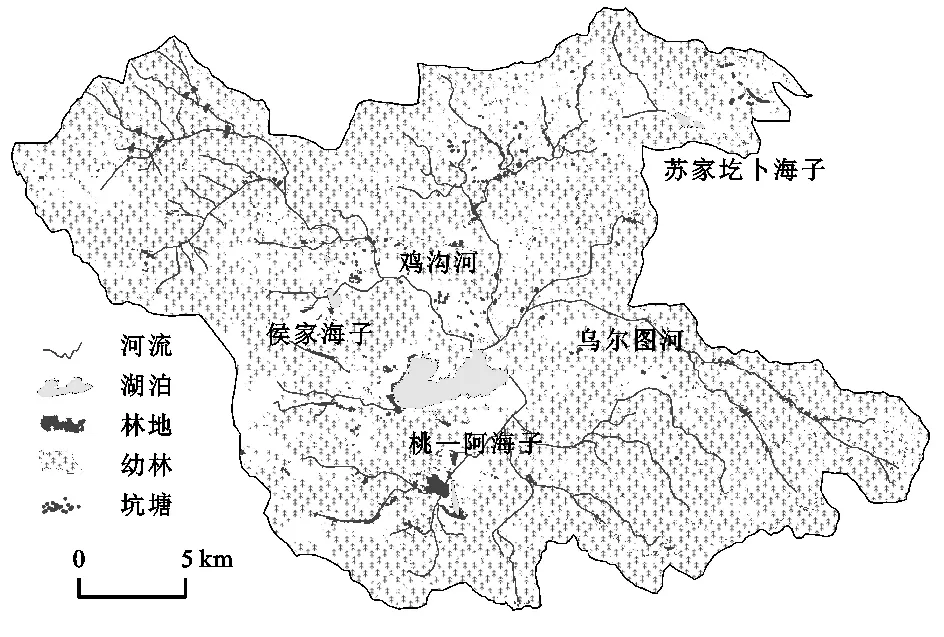

4.2 人類活動的影響

5 結 論