消毒劑副產物在地下水環境中行為研究進展

劉大為,焦珣,萬博,柴娟芬,劉丹,張文靜

(1.陜西省環境科學研究院,陜西 西安 710061;2.吉林大學 地下水資源與環境教育部重點實驗室,吉林 長春 130021;3.吉林大學 新能源與環境學院,吉林 長春 130021;4.山東省水利科學研究院,山東 濟南 250014)

消毒劑可以對病原微生物進行消殺,降低病原微生物對人體健康的風險,消毒劑應運而生,已成為保障人民生活環境安全衛生的必要武器。然而,消毒帶來的水環境二次污染問題也日益暴露出來,有關水環境中消毒劑副產物的污染問題引起了越來越多國內外學者的關注[1]。新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來,消毒已經成為各國居民日常生活中必不可少的一部分。北京市疾控中心曾表示,過度消毒所帶來的殘留消毒劑會對環境造成威脅,因此要求各地規范使用消毒水,避免過度消毒對地表地下水體造成污染。

目前已被監測并確認的消毒劑副產物超過700余種,大部分具有三致性,對人類的生活和身體健康造成直接威脅。盡管目前WHO以及美國、德國、中國等制定了有關水環境中消毒劑副產物部分指標的濃度限值,可將消毒劑的投放量控制在較為安全的濃度水平,但是當這些含有消毒劑的水源進入到地下含水層時,由于其賦存環境、接觸介質發生了明顯變化,地下水中是否存在消毒劑副產物的二次形成?消毒劑副產物在地下水中的遷移轉化歸宿究竟會如何發展?是否會給地下水環境質量帶來安全隱患?目前還尚未有答案。

因此,針對消毒劑副產物給地下水環境安全帶來的新挑戰,本文在檢索國內外相關研究的基礎上,結合前期研究基礎,分別從消毒劑副產物的種類特征、形成機制及其影響因素、地下水中遷移轉化機制進行總結分析,為地下水中消毒劑副產物污染的科學防控提供支撐與參考。

1 消毒劑副產物

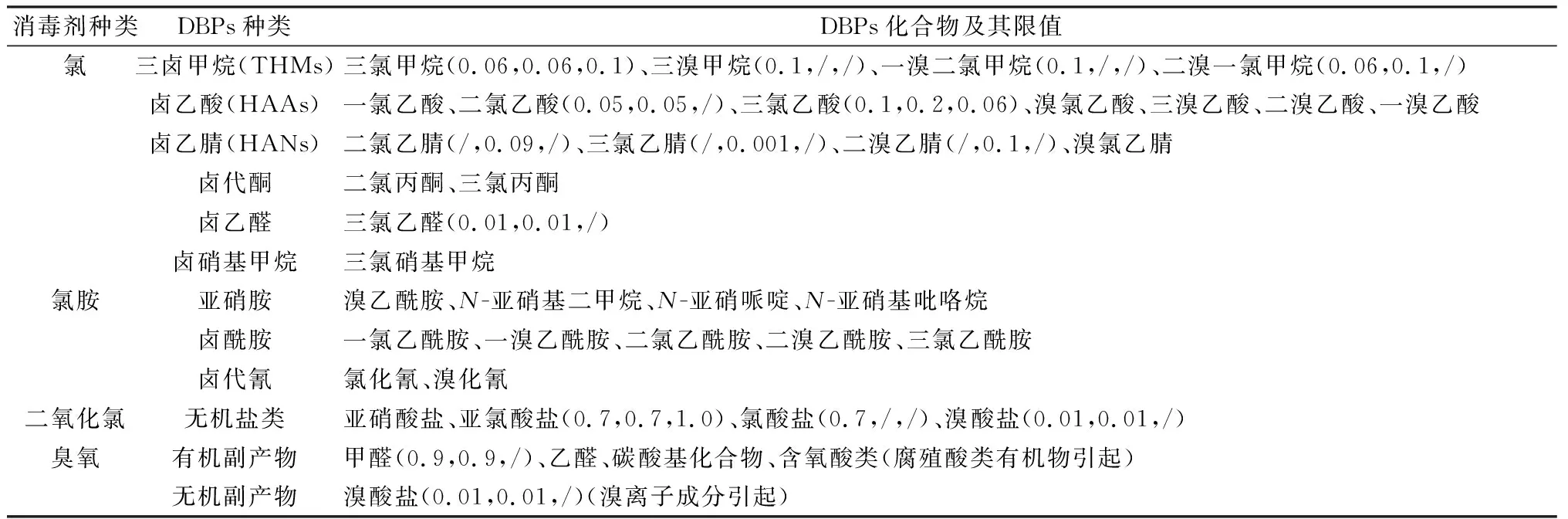

消毒劑副產物(DBPs)是指消毒劑(或其中間體)與水中前體物(常為水中有機物)在一定條件下發生氧化還原反應生成的副產物。自20世紀70年代Rook等首次發現三氯甲烷以來,水環境中DBPs研究越來越受關注,且隨著水環境污染日趨嚴重,水體中所含的有機物種類和濃度均有所增加,有機組分日益復雜,這使得為消毒劑副產物生成提供的有效前體物(NOM)也不斷復雜化,使得水環境中 DBPs 種類日益繁多(表1)[2],被檢出且已確認DBPs種類更是高達700余種。主要包括四大類:三鹵甲烷(THMs)、鹵代乙酸(HAAs)、鹵代乙腈(HANs)和致誘變化合物(MX)。其中,三鹵甲烷、鹵代乙酸、鹵代乙腈所占比例較大,三者含量總和超過80%。

表1 消毒劑副產物結構式及其限值Table 1 Disinfectant by-product and water quality standard

DBPs經過飲用進入體內會在細胞內積聚,當濃度或劑量達到一定水平則會促使細胞發生癌變。動物實驗數據證實,109種DBPs具有致癌、致畸和致突變效應[3]。除此之外,DBPs毒理學效應還包括肝毒性、神經毒性、生殖毒性等。表2數據表明水中含量最大的消毒副產物THMs普遍具有致腫瘤毒性(除了BDCM),而含量次之的HAAs、HANs單位致癌風險卻遠遠高于THMs。

為降低飲用水健康風險,世界各國、聯合國及地區組織都對飲用水中某些DBPs濃度進行了限制,或提出濃度建議值以保證飲用水水質安全,具體見表1。但隨著DBPs研究的深入,更多DBPs被檢出并確認,其數量遠遠多于飲用水水質標準所關注的種類。除了單列某種副產物限值,也可對一類DBPs作出規定。如歐盟要求飲用水中THMs總量(TTHMs)限值為100 μg/L,溴酸鹽限值為10 μg/L,美國規定TTHMs、THAAs、溴酸鹽、亞氯酸鹽的限值分別為40,30,10,1 000 μg/L;而我國在《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中規定四種THMs的濃度與其限值的比值之和不得超過1。

表2 消毒劑副產物的毒理學信息匯總Table 2 Summary of toxicological information of disinfectant by-products

2 地下水消毒副產物形成機制及其影響因素

2.1 地下水消毒副產物的形成機制

1974年Rook在研究消毒劑副產物三氯甲烷時,提出其形成過程包括水解反應和氯化反應兩個過程。消毒劑通過水解形成次氯酸,次氯酸在水中不穩定,進一步解離,以離子態存在。HClO和OCl-均具有強氧化性,通過破壞細胞膜和部分酶系統,從而致死病原微生物達到消毒目的;但與此同時強氧化性的次氯酸也與水中DBPs前體物發生開環、氧化、取代、加成等反應形成DBPs。例如,THMs的形成過程首先是氯原子取代或加成前體物部分結構,然后使前體物中的烯醇式結構發生互變異構生成醛酮結構,隨后發生開環、水解、脫酸作用形成。

作為地下THMs的主要前體物,腐殖質廣泛存在于地下水中,其富含的腐殖酸、富里酸等化學結構復雜,普遍含有羧基、羥基、酚基、酮基等官能團,為強氧化性消毒劑提供了豐富的活性反應基團[4-5]。苯酚類結構是消毒劑副產物形成作用的重要前體物,其中間二苯酚是THMs的主要前體物,在強氧化作用下氯或溴加成生成鹵代苯酚,脫羥基后形成三鹵代甲基酮等中間產物,再開環使C—C鍵斷裂形成CHCl3。黃君禮等[6]通過生成實驗發現,兩個羥基或羰基之間的活性空位碳原子是形成CHCl3的最有效活性點。此外,還有β-二酮、檸檬酸等也是重要前驅物化合物。Gallard[7]從反應動力學角度將THMs前體物分為快速反應前體物和慢速反應前體物兩種,二苯酚類化合物是主要的快速反應前體物,而酚類化合物則屬于慢速反應前體物。

由于土壤基質復雜性和地下水的非直視性,與飲用水相比,地下水DBPs形成機制的研究還較少。尤其是在大規模應用自來水回灌地下以解決地下水漏斗和地面沉降等實踐后,地下水DBPs的深入研究已迫在眉睫。

2.2 地下水消毒劑副產物生成影響因素

消毒劑副產物的生成主要取決于水源水質特征和消毒過程中消毒劑投加條件。在地下水源作為飲用水的前處理消毒過程中,消毒劑副產物的生成與消毒劑的種類及劑量、有機前體物的性質和濃度、溫度、pH值、溴化物及碘化物濃度、離子強度以及水環境中的膠體濃度等因素相關。其中,由于地下水中天然存在的有機前體物相對復雜,是在消毒劑種類以外的又一決定性因素。

2.2.1 消毒劑種類及投加量 DBPs是伴隨消毒過程產生的副反應,因此消毒劑的種類及消毒機理對DBPs的種類及形成過程有決定性影響。采用氯消毒劑時主要形成THMs、HAAs等;采用氯胺消毒則更容易生成HANs;采用二氧化氯消毒則形成氯乙醛;采用臭氧消毒則形成以甲醛為主的DBPs;而采用紫外光、光照法以及光芬頓、電芬頓法進行水體消毒處理,因未引入化學試劑故基本上不會生成消毒劑副產物。實踐中往往采用多種消毒方法對水體進行消毒以滿足深度處理要求,聯合消毒較之單獨消毒,其滅活效果得到顯著提高,與此伴生的DBPs種類也更加復雜。

消毒劑投加量直接決定消毒反應的進程,也是消毒副反應的關鍵影響因素。通常隨著投氯量的增加,DBPs的形成速率越快,形成量也越多。以氯倍率(有效率/總有機碳)為指標,當氯倍率<0.2時,THMs生成較少,當氯倍率逐漸增加到2時,余氯的衰減量與THMs呈正相關,當氯倍率>2后,前體物相對于有效氯不足,限制THMs進一步生成,THMs生成量趨于穩定。李聰[8]研究了紫外線-氯聯合消毒模式下,隨著紫外線強度增加,水中有機碳(反應前體物)質量濃度下降,但THMs的生成量卻明顯增大。

2.2.2 反應前體物 反應前體物物性不同,生成DBPs的種類和機制存在較大差異。按照親水性差異,疏水性、高分子量有機物在氯消毒過程中比親水性、低分子量有機物形成更多THMs;而親水性、低分子量有機物更易與溴、碘結合生成THMs和HAAs[9]。在形成DBPs過程中,前體物中芳香族基團優先開始氯化反應,脂肪族基團則優先進行溴化、碘化反應。

地下水受土地利用類型、生物活動和地球化學循環等因素影響,含有的天然有機物性質各異,直接決定了DBPs的生成潛力[10]。主要前體物為腐殖質中的腐殖酸和富里酸,且DBPs的生成速率隨著可溶性有機物濃度增高而加快,其生成量與腐殖酸的濃度呈現良好的數學關系[11]。但當有機物濃度增加到某一臨界值(12 mg/L)后,DBPs生成量達到最大,繼續增加有機物濃度DBPs生成量基本不變甚至還略有下降。從反應計量角度看,腐殖酸耗氯量大于富里酸,同等計量的腐殖酸生成THMs、HAAs的量高于富里酸生成的量。

2.2.3 pH 水體pH直接關系著水中消毒劑存在形式和前體物水解性質,對DBPs的生成產生較大影響。在氯化消毒過程中,pH值變化影響次氯酸鈉電離平衡,導致HClO和OCl-的比例發生較大變化,對不同DBPs產生不同影響。pH增大(由酸性變為堿性,5~10范圍內),加大THMs生成,卻抑制HAAs生成[4]。仝重臣[12]則以pH=7為界,發現pH<7時THMs生成量與pH值呈負相關,pH>7時卻呈正相關關系。倪先哲等[13]研究則表明,在中性環境下,THMs、HAAs的生成量最高。

此外,pH值會對水體中有機前體物水解性質產生影響。堿性條件下,羧酸基團易質子化,OH— 利于甲基酮轉化為烯醇式結構從而變得更加穩定,含一個活性空位碳的前體物更容易形成THMs。

2.2.5 反應時間 在消毒過程中,氯與腐殖質的反應在初期速率較快,其后大致以恒定的速率遞減[6]。研究發現,隨著反應時間增加,THMs、HAAs等生成量逐漸增加,達到一定時間后,產量則趨于穩定。以上規律普遍適用于最終產物,但如果是中間副產物,反應時間延長反而會使其生成量減少。三鹵丙酮、三鹵乙醛等會發生水解反應,當氯或者前體物消耗完后,水解反應會導致其濃度降低[18]。

2.2.6 其他影響因素 溫度越高,消毒劑副產物的生成量越大,夏季水體THMs生成量高于冬季。伍海輝等[18]監測發現黃浦江中THMs濃度變化具有季節性,7月和8月的THMs濃度明顯高于其他月份;吳艷[19]測試了在5,10,20,30 ℃環境下氯化反應的速率,結果表明THMs生成量與溫度呈正相關,形成THMs過程為吸熱反應,隨著溫度的增加,反應速率增大。Gallard等[7]研究表明當溫度在0~ 30 ℃ 之間時,反應溫度每增加10 ℃,THMs的形成速率增加1倍。

當水中含有Br-時,氯的強氧化性使Br-轉化成HBrO、BrO-等,由于Br-前體反應的優越性,易于形成毒性更高的溴代DBPs(Br-DBPs)[20]。研究表明Br-存在時,Br-DBPs生成量增加[21]。另外,Paul等[22]研究發現,氨的加入可以顯著降低氯化水回灌后地下水中TTHMs和THAAs的含量。

地下水環境中膠體廣泛存在,已有研究表明,在SiO2膠體存在條件下,膠體濃度由0升高至 20 mg/L,CHCl3的形成過程與無膠體條件下基本一致,但相同反應時間條件下CHCl3生成量明顯低于無膠體條件,且膠體濃度越大,CHCl3生成速率及生成量越小。這是因為膠體的存在會吸附前體物,從而減少消毒劑副產物的生成量。

3 地下環境中的消毒劑副產物

3.1 污染現狀及來源分析

美國開展的研究表明,氯化消毒水可以通過灌溉、泳池泄露、溫泉或污水處理進入地下環境。相較于土地利用類型為農業用地以及欠發達地區來說,城市地下水中監測到THMs的頻率相對較高[23]。在美國城市的405個地下水樣品檢測中,三氯甲烷的濃度最高達到400 μg/L,遠高于鄉村地下水的 74 μg/L[24]。這可能是由于這些地區普遍缺乏經過氯處理的飲用水或廢水來源,而城區地下水中的三氯甲烷的存在極有可能來自氯化消毒供水、游泳池等地的泄露。另外,針對1996~2007年美國飲用水供應井中氯仿和其他三鹵甲烷的來源和發生情況分析[23]研究中指出,未經處理的地下水樣品測試中,三氯甲烷含量位居揮發性有機物中第一位。

此外,Mille等在野外人工回灌試驗過程中首次發現回灌后地下水中THMs濃度明顯高于回灌水源中的THMs濃度,這表明人工回灌過程中存在二次生成消毒劑副產物的風險。2016年,在上海市政府利用自來水進行人工回灌防治地面沉降過程中,Wu等[1]研究發現由于自來水系統中余氯的存在使得回灌后的地下水中形成多種消毒劑副產物。Breider[25]通過同位素研究地下水中三氯甲烷的來源,結果顯示,城市和垃圾填埋場地下水中的三氯甲烷含量(δ13C,-43‰~-63‰)明顯高于林區地下水(δ13C,-22‰~-27‰13C),且其同位素特征與天然有機物(NOM)相似。這表明人為因素造成三氯甲烷進入地下水環境中的可能性是存在的,且極有可能是消毒劑與地下水中有機物反應生成。Haselman 和Albers等[26-27]在研究中發現,土壤-空氣和地下水中三氯甲烷濃度存在明顯的季節性變化,且在空間上分布不均,說明在包氣帶存在三氯甲烷的生成作用。此外,由于沿海含水層地下水具有鹵化物和溶解有機碳含量變化大的特點,故隨海平面上升,地下水中的消毒劑副產物(尤其是三鹵甲烷和鹵乙酸)的含量顯著增加,即入侵海水中的鹵化物與沿海地下水中有機前體物結合,誘發消毒劑副產物的生成,增加其生物毒性[28]。

地下水環境中,以三鹵甲烷為代表的消毒劑副產物的存在相對廣泛,且由于地下水環境的復雜性,地下水中的消毒劑副產物種類更為復雜。在較為發達的城區,飲用水消毒殘留、廢水消毒處理后回灌入滲,泳池、公共設施環境等消毒水體的入滲是導致城區地下水消毒劑副產物含量較高的主要原因。當然,在出現病毒性流感、疫情的情況下,由于各場所加大消毒處理力度,使得環境中消毒劑大量殘留,隨水流進入地下時,與地下環境中存在的有機前體物發生反應,加劇地下水環境中三鹵甲烷等的存在。而在較為落后的農村地區,地下水環境中的消毒劑副產物含量相對較低,但是由于農牧業的發展,該區地下水環境中的消毒劑副產物的種類相對更為復雜。

結合消毒劑副產物的形成機制以及地下水環境特點,不難判斷,盡管將消毒劑投放量控制在目前多數國家對飲用水中消毒劑副產物的濃度限值范圍內,但由于介質特征、水化學條件、水動力條件的差異,進入到地下環境中的消毒劑仍然具備二次生成消毒劑副產物的潛力,甚至可導致地下水中消毒劑副產物濃度超標。這是由于消毒劑在外源水協同進入地下環境的過程中,打破了原有的“消毒劑-外源水有機物”反應平衡體系,形成新的“消毒劑-外源水有機物-地下水有機物-溶濾作用增加有機物”復雜反應平衡體系。由于回灌水中氯的投加量大于消耗量時,多余的氯將與地下水中天然有機物發生反應,導致地下水中消毒劑副產物的二次生成。除此之外,注入的回灌水對地下水動力場和水化學場造成擾動,進而影響消毒劑副產物生成的相關要素也將隨著賦存環境、接觸介質的改變而發生變化。由此可見,只有準確掌握地下水中消毒劑副產物的形成機制及其影響因素,才能科學評估后續消毒劑副產物在地下水中的遷移轉化過程。

3.2 遷移轉化機制

大多數有機污染物在多孔介質中的遷移轉化及歸宿主要由一系列的物理(對流、彌散、沉積)、化學(吸附-解吸、光解)、生物(轉化、降解、富集)等過程所決定。而對于消毒劑副產物來說,由于屬于消毒劑的二次形成產物,其在地下水中的遷移轉化過程更為復雜,可概化為“形成+對流+彌散+吸附+降解”的多機制耦合過程,主要受到其本身的理化性質、多孔介質相關參數、水化學條件、水動力學條件等因素的制約。前面關于消毒劑副產物的形成機制已進行詳述,這里主要分析其在地下水環境中的對流、彌散、吸附及降解過程。

3.2.1 對流 在地下水環境中,可溶性污染物隨地下水流一起運動,某些不溶于水的污染物也會隨地下水一起運動,地下水流場特征決定污染物的運移方向與速度。在地下水環境中富含的,且能夠攜帶污染物共遷移的膠體在多孔介質中的遷移就受到水力流速和膠體濃度的影響。對于有機污染物來說,在天然的非均質環境中,其運移時極易形成優先流,形成邊緣尖銳的污染羽[29]。

消毒劑副產物絕大多數為可溶性物質,在地下水環境中溶于地下水隨水流向前運移。課題組的野外試驗結果表明,在沿地下水流方向上最大遷移距離為5.87 m,而垂直河道和平行于河道方向的最大遷移距離分別為4.55 m和3.18 m,這說明CHCl3在地下水環境中的運移受地下水流場的影響,流速較大方向上運移速度較快。

3.2.2 彌散 污染物在地下水環境中的彌散包括物理化學彌散和機械彌散,物理化學彌散由污染物濃度差異控制,由濃度高的區域向濃度低的區域運動;而機械彌散則是由于土壤孔隙的存在使得地下水環境中各位置上的流速大小和方向均不同,從而導致污染物在土壤中進行不均勻運動,在地下水中發生彌散。彌散作用受地下水流速、多孔介質特征以及污染物濃度控制。多孔介質粒徑越大,孔隙度也隨之增大,污染物的彌散也就越充分;同時水流流速的增大則會縮短污染物在多孔介質中的滯留時間,使得彌散越不完全[30]。因而,尤其是在含水層中夾雜的弱透水介質的界面上更易因彌散作用積累污染物,隨著運移尺度的增加,彌散系數呈指數增加[31]。

實際的野外場地多以非均質介質為主,地質條件較為復雜,CHCl3等在其中的遷移受彌散作用的影響不容忽視。

3.2.3 吸附作用 在地下水環境中,膠體是指粒徑在1 nm~1 μm范圍內的顆粒性物質,是不同于土壤介質和水之外的第三相[32]。越來越多的研究表明,由于膠體自身粒徑小、比表面積大且膠體表面帶有較多自由電荷等特殊理化性質,膠體與污染物間通過吸附及絡合作用,表現出與污染物更高的親和性,直接或間接影響了污染物在地下水中的遷移能力[33-34]。

消毒劑副產物在地下水系統中的遷移擴散作用受含水介質及其中膠體存在的吸附作用影響。在多孔介質中,有機污染物易于被土壤吸附而不易遷移到地下水環境中,但地下水中的膠體增強了其遷移能力[35]。有機物在土壤介質中的吸附機理可分為傳統吸附和分配理論,其中,傳統吸附理論強調的是有機物通過范德華力和氫鍵等分子間作用力與介質顆粒表面的吸附點位結合而吸著于土壤顆粒表面;分配理論則認為有機物在水溶液和土壤有機質之間進行分配。當有機質膠體濃度較高時,其會通過物理和化學作用降低土壤介質表面有效點位,促進有機污染物釋放進入地下水并隨之運移[36],而膠體濃度較低時,會與有機污染物(如菲)發生共吸附,促進土壤對污染物的吸附作用。膠體促進介質中有機質的溶出,使得介質表面有效吸附點位減少,隨著膠體濃度增加抑制污染物吸附作用明顯。在地下環境中,若忽略了膠體對有機污染物遷移能力的影響,污染物的污染風險極可能被低估[37]。

對于地下水環境中存在的BTEX、鹵代烷烴等有機污染物,CHCl3等消毒劑副產物在地下水中的遷移轉化作用不僅受到場地介質的孔隙度大小、有機質含量等以及地下水化學及動力學條件、地層性質、地質構造等的影響,還受其本身的理化性質影響;介質的吸附作用與DBPs的種類有關,研究表明,其對三氯甲烷的吸附能力最強,四氯甲烷的吸附能力最弱,含溴消毒劑副產物更容易被吸附。此外,芳香烴和鹵代烷烴等疏水性有機物的吸附過程受到有機物中的含碳量的影響,土壤中的TOC含量、有機污染物以及沉積物的理化性質等對三氯乙烯等在包氣帶土壤介質中的吸附作用造成影響[38],對于THMs,其受到介質的吸附作用強度受到砂柱的長度以及流速大小的影響,砂柱越長、流速越快,吸附作用越弱[39]。

膠體對污染物的遷移轉化機制受到水化學條件的影響。pH較高條件下,膠體易進入含水層裂隙,促進污染物的運移[40];且pH通過改變膠體表面所帶電荷的電性影響膠體對污染物的吸附能力,pH升高至中性或堿性時,有機膠體遷移加快,進而影響多環芳烴的遷移。此外離子強度、有機質含量、溫度等環境因素也會對THMs的吸附造成影響[41-42]。

有關消毒劑副產物在地下水環境中遷移過程中受吸附作用影響的相關研究,主要集中在THMs組分上,針對近年來新增發現的含氮、溴等更具毒性的消毒劑副產物的吸附作用相關研究較為匱乏,而由于城市綠化、農用施肥等途徑使得地下環境中N的存在是普遍的。后續應加強相關的吸附作用研究。

3.2.4 降解作用 地下水環境中,消毒劑副產物的降解過程包括生物和非生物降解。以THMs為例,其水解過程包括脫氫鹵化作用和取代作用,僅在堿性條件下催化發生,且水解速率極慢,半衰期至少為1850年[43]。由于THMs本身為其他消毒劑副產物水解作用的產物,故相比較于因吸附作用和生物降解作用而減少的部分來說,其因水解、光解作用所衰減部分極少。

在拉斯維加斯的有氧含水層系統中,THMs不易發生生物降解作用[22,42];而在同樣處于有氧條件下的奧克里克和孟菲斯試驗場中卻存在生物降解作用,這表明,THMs的生物降解作用需要特定的降解微生物和適宜的濃度條件[44]。在好氧條件下,表達單加氧酶的細菌會氧化三氯甲烷,生成COCl2隨后通過水解生成HCl和CO2[45],在土壤中協同代謝降解三鹵甲烷[46]。鐵元素存在時,在產甲烷菌作用下,三氯甲烷可以發生厭氧脫氯過程[47]。一般地,高效的還原脫氯作用需要大量的電子受體,而含水層介質中溶解性有機碳含量較低,使得微生物降解作用不明顯。

在有氧環境下,HAAs也存在生物降解作用,singer等研究顯示,由于原位微生物的氧化作用,在地下水儲存過程中,HAAs濃度降低[48],且HAAs的生物降解速率與鹵素原子數量呈負相關趨勢[49]。此外,有機質含量、酸堿度、溫度等環境因素通過控制微生物活性進而影響DBPs的降解作用[50]。

綜合上述分析可得,當利用消毒劑對周圍環境和介質(如大氣、土壤、水體、人畜等)進行消毒處理時,消毒劑會在地表聚集。伴隨降雨或地表徑流進行遷移,通過孔隙、裂隙、河底、河流-地下水水力邊界、植物根系等進入地下水環境中。在包氣帶中,水固氣多界面共存,且含有許多動植物殘骸,富集大量微生物,在農業種植區還存在大量的有機肥料,提供大量的前體有機物,消毒劑與有機物的接觸較地表水體更甚,極易與土壤中復含的腐殖質再次生成消毒劑副產物[41],繼續向下傳輸,進入飽水帶。消毒劑副產物進入飽水帶后,通過發生對流、彌散、吸附-解吸、生物降解等反應,一部分經生物降解、自然衰減、水解等作用降解消亡,一部分不具有揮發性、難降解物質則順著地下水開采又返回地表被人們利用。由于消毒劑副產物屬微量有機污染物,較難處理去除,可通過各種途徑進入人體。

4 結論與展望

綜上所述,過度消毒水體中的消毒劑副產物成分復雜,生物毒性較大。目前研究主要集中于飲用水源(自來水廠)、水產養殖等地表水體中的消毒劑副產物成分研究,對于過度消毒對地下水環境所產生的影響,以及消毒劑副產物在地下水環境中的行為歸宿研究鮮有報道。而消毒劑副產物在地下水環境的行為過程較為復雜,是耦合了“形成+對流+彌散+吸附+降解”的多機制作用過程,簡單的控制消毒劑濃度閾值已不足以保障地下水環境質量安全。通過對目前已有相關研究的最新綜述,提出以下相關結論與建議。

(1)消毒劑副產物的種類分析已有一定的研究進展,但主要還是集中于常見的氯化消毒及常見的三鹵甲烷和鹵乙酸。然而,消毒方式多樣化,部分含量不高(不常見)消毒劑副產物的生物毒性反而較大。所以針對組合消毒,以及消毒劑副產物種類的研究有一定的必要性。

(2)現階段,關于消毒劑副產物的生成作用研究集中在地表水體、實驗室環境下。而過度消毒所產生的殘余消毒劑進入地下環境后,其環境因素復雜多變,與實驗室、地表水體差異性均較大。因此,開展地下水環境中消毒劑副產物的生成作用研究具有實際意義。

(3)有關消毒劑副產物在地下水環境中的遷移轉化研究仍較為欠缺。研究消毒劑副產物在地下水環境中的遷移轉化行為,深入考慮多種因素對消毒劑副產物在地下水環境中遷移轉化的綜合作用影響,結合地下水中消毒劑副產物的濃度限值,明確在不同水文地質、水文地球化學條件下的消毒劑投加閾值,為消毒劑的安全使用具有實際價值。