以植物和動物營造的詩意空間

——路也詩集《天空下》藝術特色研究

米建軍

(保定學院,河北 保定 071000)

當代優(yōu)秀女詩人路也最近幾年創(chuàng)作頗豐,除了在各大文學刊物上發(fā)表詩作,還相繼出版詩集《地球的芳心》《山中信札》《從今往后》《大雪封門》等等,今年又憑借詩集《天空下》獲得了魯迅文學獎。自20世紀90年代至今的創(chuàng)作歷程中,路也以極具個性的詩歌語言和意象營造出獨具魅力的詩意空間,從中我們可以感受到詩人一以貫之且逐漸成熟的藝術風格。

詩學界近年來對路也詩歌的研究不少,耿建華、宋穎認為,路也的詩歌創(chuàng)作在20世紀末已經(jīng)進入了成熟期,經(jīng)歷了一些生活的變故之后,給她創(chuàng)作上帶來了愛的涅槃與飛升,她的視野也從較為集中于抒寫愛情,轉向了更廣闊的世間萬物和人生的悲歡離合、生老病死[1]。林喜杰認為,《江心洲》表現(xiàn)了一個愛情中的女人細膩的文化經(jīng)驗紋理,證明生活存在過,并且有意義。這是日常經(jīng)驗的靈性書寫,在關注個體生命意義之下,在平凡而詩意的生活經(jīng)驗中,體現(xiàn)出詩歌藝術的真誠。而《漢英之間》是從一個異域文化時空回望自己,帶著中國文化的鏗鏘聲韻,通過詩人綿密、細膩、充滿質感的文字處理,讓我們深切感受到詩歌真的能夠成為人的心靈港灣和庇護所[2]。張清華認為,路也對經(jīng)驗世界的癡迷和她這方面天才的敏感與表達力讓人驚奇,路也既沉迷于經(jīng)驗世界,同時又拒絕類型化表達。路也能夠有效地將個人經(jīng)驗與女性的智性、冷調的敘事場景與熱態(tài)的情感意緒、狹小的個體生命感受與相對邊緣化了的文化經(jīng)驗結合起來[3]。王洪岳從人文與地理的遭遇,自然、物象和愛情,身體的維度與飲食審美,存在的隱秘和語言的澄明等幾個方面對路也的詩歌美學進行了探究[4]。張立群認為,20世紀90年代的路也是以清純和青春的氣息展現(xiàn)于詩壇的,并最終以年齡與閱歷上的成熟、哲理化的思考以及自己所持有的寫作理念為讀者所認可。路也始終堅持以自己的感受與內心的感動進行創(chuàng)作,詩歌也向詩人敞開了包容的胸懷,于是,具有多重含義的“在突破中敞開”也就應運而生[5]。叢新強認為,路也的詩歌顯現(xiàn)出浪漫化精神的本質。即便是那些無比沉重的關乎個人命運的話題和觸及普遍人性的問題,也被詩人處理得很有詩意而具備安慰人心的力量[6]。亞思明認為,路也詩中大量存在的自然元素,不僅暗含象征和隱喻,且具有形而上的意義,蘊含著超驗主義的哲學內涵。路也的自然詩學正是以書寫自然為媒介,在觀察和思考中探尋智慧的話語,將地理漫游變成語言探險,其中呈現(xiàn)的語言意識和創(chuàng)作反思也反映出作者本人的語言本體主義的價值取向[7]。以上這些研究涵蓋路也的早期創(chuàng)作到近期作品,角度各異,挖掘深入,觀點獨到精辟,高度概括出了路也詩歌創(chuàng)作的藝術特色和美學追求。整體來看,研究者們或是對路也的具體作品進行從詞到句的細致分析,或是對她的創(chuàng)作進行階段性的梳理總結,但較少有人就她的某一本詩集進行集中研究,所以筆者擬以獲獎詩集《天空下》為路徑,進入路也的詩歌世界。

一、《天空下》的深意——天空之下萬物生生不息

翻閱這本詩集,進入視野的意象異常豐富,它們不是城市中沒有溫度的物品,不是物質生活中被過分重視的某一個,而是眾多的植物和動物,是與我們人類共生于天空之下的萬物。而且它們不是長于溫室之中的所謂名貴花草或寵物,不是被冠以稀有的少數(shù),它們就是與你我一樣沐浴著陽光和風雨的普通生命。這讓我們一下子洞悉了路也這本詩集名為《天空下》的深意。更為重要的是,現(xiàn)身于路也詩歌中的植物和動物,沒有冗長的鋪墊,沒有隆重的儀式,就是那么自然而然地化身文字,毫無違和感地走進詩句,反而顯得日常而親切。這也正符合路也的詩觀,她曾說過“我拿詩當作日記來寫”[8],可見她就是要把詩寫得日常,就是要從每天的生活中發(fā)現(xiàn)和提煉最質樸卻也最靈動的詩意,而植物和動物們也因此成為了她詩歌中的角色,它們與詩人有的是熟絡的鄰里,有的是相知老友,也有的只是萍水相逢或一面之交,但不管怎樣,是它們讓詩人的“天空下”豐滿而生動,色彩斑斕而生機盎然。

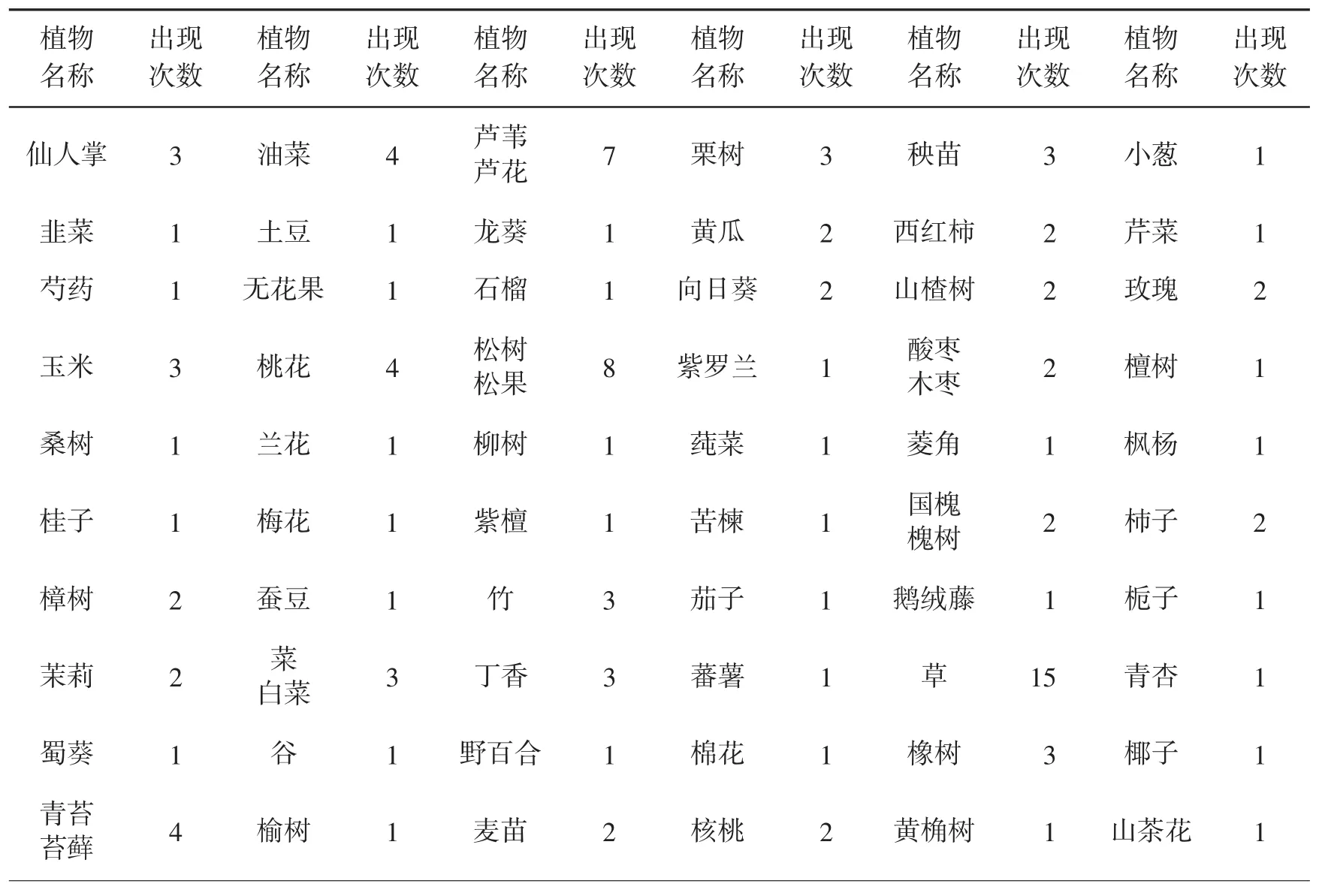

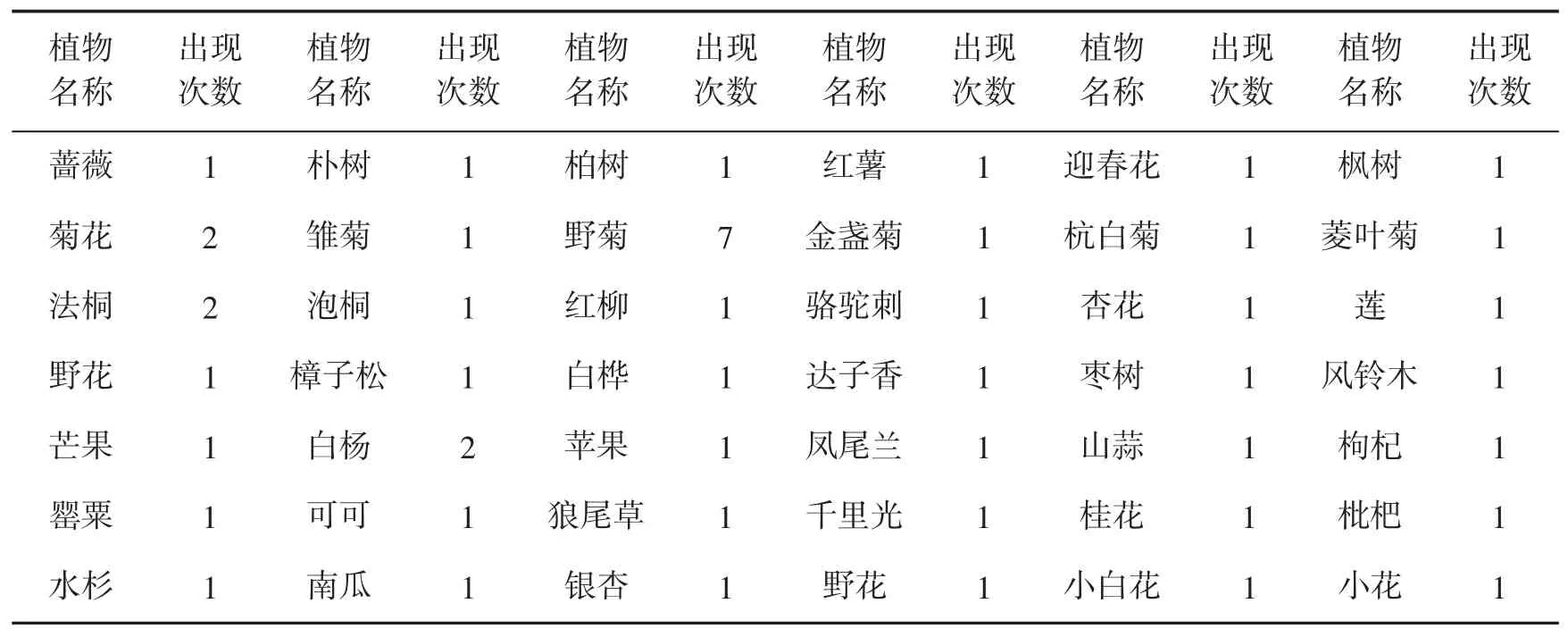

植物和動物在《天空下》中出現(xiàn)的頻次非常高,這也證實了路也親近自然的個性和詩風。據(jù)筆者粗略統(tǒng)計,路也在《天空下》中共寫了超過100種植物,出現(xiàn)了170余次;同時還寫了38種動物,出現(xiàn)了45次。《天空下》中出現(xiàn)的植物和動物詳見表1、表2。

表1 《天空下》中出現(xiàn)的植物

表2 《天空下》中出現(xiàn)的動物

續(xù)表

這些植物和動物有時在詩句中密集出現(xiàn)(“你的自由/在小蔥和韭菜之間//你的熱情/使土豆蠢蠢欲動//你告訴我西邊那一片,叫龍葵”[9]16),有時開篇便映入眼簾(“從這里,看到大山孤寂的脊背/一只雨燕竭力飛越之后/再也無力飛回”[9]57),有時又是適時登場(“大地正露出倦怠的面容/抬頭望向山岡,望見秋天的栗樹林”[9]12),有時又是經(jīng)過了一番期待后才現(xiàn)身(“我走出房門,越走越遠/只是想看看那油菜花”[9]6)。在植物中,“草”和“松”單獨出現(xiàn)的次數(shù)排在前兩位,而“菊”則是以菊花、雛菊、野菊、金盞菊、杭白菊、菱葉菊的家族形式組團出現(xiàn)的,可以看出詩人對它們的偏愛。尤其“野菊”這種俗常又孤寂的美麗之物在她的詩中現(xiàn)身7次,以至于令筆者不禁想到李商隱的七言律詩《野菊》,路也會不會也從中獲取了靈感和愛意,讓一朵朵野菊在詩歌中從未缺席地綻放。路也在一次訪談中也曾說過,她一直喜歡植物,甚至認為植物是女性的。她還說過:“我有植物情結,每次出行,無論遠近,都像是去拜謁植物的。那些教我認識了某種植物的人,總是讓我記住,并心存感謝。”[10]而在動物中,大到北極熊,小到螢火蟲,都能得到詩人的關注。比較而言,詩人似乎更喜歡有羽毛的生靈,它們得以在路也的詩集中自由地飛翔和聚會。詩集中出現(xiàn)了5次的“鷹”應該是路也的最愛,這或許能為她喜歡藍天、熱衷旅行找到緣由吧。

列出詩集中眾多的植物和動物,絕不是要替路也在紙面上建一座植物館或動物園,因為詩人從來沒有將植物和動物囿于一園的貪婪想法,她筆下的它們是完全自由的,是與我們人類相伴共生的。可以說,這既是她的生活也是她的理想。讓人驚詫的是,如此多的植物和動物以意象的身份現(xiàn)身詩歌,作為讀者的我們,既沒有感官體驗上的龐雜無序,也沒有出現(xiàn)審美疲勞,只能欽佩路也詩歌創(chuàng)作的能力。

二、植物和動物——田園生活的理想圖景

沒有人不向往荷爾德林所說的“詩意地棲居”。我們每個人都在城市或鄉(xiāng)村棲居著,在實現(xiàn)了物質生活的保障之后,詩意是我們對精神生活的追求。但是因為生活境況和價值觀的差異,每個人對詩意的理解又不同,對詩意生活的追求與創(chuàng)造也必然大相徑庭。路也一直沒有停下對詩意生活追尋的腳步,在她內心深處一直都有一幅關于田園生活的理想圖景。她在《木梳》中這樣寫道:“我常常想就這樣回到古代,進入水墨山水/過一種名叫沁園春或如夢令的幸福生活。”[9]76在筆者看來,詩人描述的古代不是時間上的而是精神上的,是水墨畫里的恬淡、舒緩與靜美,而她以“沁園春”和“如夢令”的詞牌名命名的生活,只是想象一下就足以令人心曠神怡。但路也詩一般的田園生活中并非只有這樣想象中的美,她向往的生活其實是很俗常的,是有煙火氣的,是很落地的,是讓我們能確切感受到的。

秧苗開始把腰枝來搖曳

將葉片當成旗幟

并與春天相互理解(《灌溉》)[9]14

路也對莊稼和蔬菜的書寫從來不吝筆墨。路也的目光落在秧苗身上,這大片的彼此之間同質的處于幼年的莊稼,在她看來是田園生活里最不能少的,它們用竿和葉代替詩人表達對春天的理解,有著與詩人相似的情感與思想。而此時的田園也不只是用來觀望和欣賞的,那里正有人進行著勞作。在路也的詩句中雖然只寫了秧苗,但她引著我們不禁想要去見見那些與莊稼息息相關的人。從莊稼地收回目光后,路也又開始打量進入視野的菜園:

黃瓜和西紅柿的秧子得攢足力氣

沿著制定的藤架路線登攀

哦,還忘了栽種芹菜

它有略微苦澀的神經(jīng),使人思茫然(《園子》)[9]16

同樣是春天,同樣是些菜秧子,同樣都是生活中有著最普通身份的黃瓜、西紅柿和芹菜,但它們與詩人離得如此之近,它們的存在就是詩人向往的生活,甚至它們的積攢力氣、沿著既定路線攀登還有一根根苦澀的神經(jīng),都與詩人有著相似的狀態(tài),或許正是生活養(yǎng)成了詩人與植物們同樣的情感和性格。

詩人對植物和動物們的希望沒有被辜負,當夏天來臨,一切都生機勃發(fā):

夏天無比盛大

草木用各類方言在漫談

一枚黃瓜葉子擋住了

兩粒西紅柿的仕途

茄子在翻起的領口后面,在斗笠下

憋紫了勵志的臉

陽光愛瓢蟲,瓢蟲愛鵝絨藤

蚯蚓在把地球整改

被花粉蒙了心的蜜蜂

正從一朵梔子飛向一朵茉莉(《落地窗》)[9]35

這是一場盛大的聚會,此刻的生活中不僅有植物,還加入了瓢蟲、蚯蚓和蜜蜂等動物。經(jīng)過了春天的生長,夏日已經(jīng)“成年”的它們性格更加豐滿,這也是路也詩意生活的需要,因為在她看來,詩意是簡約的,但并非枯燥和荒蕪,是一定要有內容和厚度的。路也詩中的植物和動物都不是孤獨的個體,它們彼此之間在用各種方式交流和交往,表達著一份友好。這正是詩人的向往,雖然在她的這本詩集中,她很少直接提及與某個人的交流,但交流并非不存在,而是在以這種方式為我們呈現(xiàn):詩意的田園中,不僅人與人之間可以交流,就連植物和動物之間也同樣可以友好交往,一切生命都有追求和創(chuàng)造美好生活的權利和能力。

桃花在山坡,在水邊,在茫然的風中

把一朵一朵的臉仰起來

看見天那么藍(《桃花》)[9]21

除了莊稼和蔬菜,路也在詩中必然要寫到花,這是詩意生活中的必需品。她幾次寫到“桃花”,用“桃花”來裝點山坡、田野和河畔,裝點春天。“桃花”自然是以集體出現(xiàn)的,但它們也不是在春天無序鋪陳,它們也被詩人賦予性格,即便在風的茫然里,它們也能引著我們仰望,去望見藍天。這是詩人在直接地描述天空下的場景,此時的“桃花”不是藍天的背景,而是有能力讓藍天成為自己的背景。詩人借用“桃花”在說,天空下的生靈都是一樣的,處于各自的環(huán)境,面對隨時會來的風雨,關鍵的是在可能發(fā)生的茫然、困頓、艱難中,還要能做到把“臉仰起來”。

笑聲朗朗,面朝黃土背朝天地種玫瑰

日出而作日落而息地種玫瑰

在田埂上寫十四行(《種玫瑰的人》)[9]19

路也的詩集中也出現(xiàn)了玫瑰,但她自然不會再去世俗地生發(fā)玫瑰表達愛的含義,她寫的是種玫瑰的人,帶著我們去關注玫瑰的出處。這一下子隱去了玫瑰被強加的光環(huán),而是重新歸于路也的田園,與她筆下的黃瓜、西紅柿并無二致,也需要一個人為此面朝黃土背朝天、日出而作日落而息,也需要天空下的風調雨順。只不過對于路也來說,這份勞作還有另外的更深的意味——那是在寫詩,不是在紙箋上,而是在田埂上。這一下子讓我們對路也心生敬意,因為她有能力發(fā)現(xiàn)田埂上的詩,所以她才能用植物和動物裝點她的詩意田園。

當代詩人中書寫田園生活的不在少數(shù),在筆者看來這種書寫可分為兩類,一類是傾盡全力的,雖然強烈地彰顯了對生活的炙熱情感和不懈追求,但難免有用力過猛之嫌;一類是點到為止的,盡管能從文字中體現(xiàn)出生活的氣息和美的韻律,但有時卻讓人懷疑寫作者的真誠。路也的詩意田園既非輕描淡寫的失真,也非苦大仇深的嫌重,她書寫的力道剛剛好。她的力道正是用植物和動物來傳遞的,這看似巧妙的筆法,其實簡單到:讓花有綻放的力量,讓藤有攀爬的力量,讓獸有奔跑的力量,讓鳥有飛翔的力量……不過是寫作最質樸的法則。

三、植物和動物——心向遠方的力量之源

路也心里裝著詩和遠方,這才讓她有耐力曾維系了一份異地的愛情,才讓她能夠跨越大洋到異國他鄉(xiāng)旅行和訪學,才讓她動不動就可以拔起腳奔赴陌生的旅途。路也的詩不是誕生于狹小的書齋,而是誕生于更廣闊的天空之下,是在與萬物的相遇相識相知中萌芽并生長起來的。路也寫出的植物和動物都是她見到遇到的,都是某個場域的主人和標志,它們在路也的旅途中給予她的是熟悉或陌生的親近以及再次出發(fā)的力量。也正是因為這一點,路也的詩歌視野是開闊的,她的美學追求是宏大而深遠的。

鷹把自己當英雄,飛至天空的腳后跟

全力以赴地奔向空蕩和虛無

大朵大朵的白云,具有云的本色

走走停停,飄浮在天堂的大門口(《遼闊》)[9]3

《遼闊》是《天空下》中的第一首詩,或許正體現(xiàn)著詩人成書時的匠心。天空下是遼闊的,天空下的生活是遼闊的,天空下的詩意同樣也是遼闊的,所以就讓這首《遼闊》作為一個起點,去抵達藝術的遠方吧。路也使用了“鷹”的意象,來象征自由與英雄,并且通過“鷹”與天空取得聯(lián)系。詩人向往遠方,更希望到達遠方的方式除了車船和腳步,最好通過天空,這也正是路也對“鷹”以及其他有羽毛的生靈更加珍視的原因。不僅如此,詩人還在這本詩集中十幾次寫到“飛機”,有時是自己乘坐在飛機上,有時是仰望著一架從天空滑過的飛機浮想聯(lián)翩,比如在《天空的記憶》中寫,“詩人都倚著舷窗,都沒有行李/拿詞語換取了機票/與星辰有默契/在天空之路,以云彩作里程碑”[9]9;在《那飛機上的人》中寫,“那飛機上的人,正越洋飛行/穿過氣流、云朵、霞光、暮色和時差/把旅程一千公里一千公里地漢譯英”[9]83。更進一步想,詩人雖然在寫天空下的生活,但她心里的遠方除了水平距離的未必不包括垂直距離的,所以“鷹”和“飛機”自然是她鐘情的意象。

我出了房門,朝遠處走去

想看看油菜花開了沒有

那養(yǎng)蜂人是不是

已經(jīng)出發(fā)(《我走出房門》)[9]5

除了通過交通工具遠行,近距離的旅程只需要邁開腳步。這樣的旅程目的有時非常簡單,只為了確認一下油菜花的花期是否已然到來,以及養(yǎng)蜂人是否已經(jīng)在趕赴花期。詩人的目標只是一片綻放的油菜花,但這難道還不夠嗎?更多時候,我們的行程由利益牽引,到某個城市談一個項目,到某個省份簽一個合同,但詩人就是純粹地熱愛出行,她的目標甚至與蜜蜂是一樣的,去往一片花海體味清香與詩意。

漲潮了,海水漫過沙灘

和三棵椰子樹

抵達書店的自動感應門(《海邊書店》)[9]53

詩人離不開書,書店對她是最具吸引力的。即便身在異鄉(xiāng)的時候,詩人也會成為書店的常客,路也在詩文中幾次寫到逛書店時的經(jīng)歷。《海邊書店》無疑是一個特殊的存在,在這家書店里不僅時常走進詩人和其他顧客,甚至連海水也會到達書店門前。而三棵高大的椰子樹對詩人來說是陌生的,卻也是一個標志,它們在沙灘和書店之間,一邊是海的遼闊,一邊是書里的遼闊,只有它們替兩邊的遼闊撐著天空。筆者猜想詩人在走進書店之前,是不是會在椰子樹下駐足,以它們?yōu)閰⒄眨鐾愢l(xiāng)的天空。

在奔向遠方的旅程中,詩人也會有對遠方這個概念無奈和茫然的時候。一次次的出發(fā)和歸來,也就意味著一次次的告別和分離。有時詩人感覺自己就像《秋天的栗樹林》中那陣“吹過栗樹林的頭頂”的風一樣,隨著“一只黑翅鳶趁機急速滑翔/當吹到盡頭,變成一聲徒勞的嘆惋/風里有離別,有遙遠,有永逝和遺忘”[9]12。詩人已經(jīng)懷揣著詩心到過無數(shù)的遠方,只是遠方有盡頭又沒有盡頭,而且人生不能永遠在路上。所以,到過看過也就意味著即將逝去和遺忘,詩人用以抗拒的辦法只有一個,不停地走,不停地寫,用詩歌來銘記,用詩歌來鐫刻。

詩人在旅途之中,自己的全身都是放松的,所有感官都是開放和通暢的,一切信息都能被詩人輕松捕捉到,正如她在《送路路去北碚》《暮色》和《雨后,在山頂》中分別寫的,“黃桷樹在墻上撐著傘/樹下傳來歌聲,歌里有一朵山茶花”[9]62,“天微藍,樹枝成為黑色剪影/一小簇野菊,幾乎看不清了,仍堅持把澀澀清香/帶給鼻孔和心”[9]58,“樸樹被雨水壓彎了自我/柏樹清香里略帶莊嚴”[9]66,景色進入眼簾的同時,聲音飛進了耳洞,清香也飄進了鼻孔。這些信息的來源無疑還是植物和動物,詩人筆下的詩句更像是田野調查后起草的一份報告,記錄得詳細且準確,即便那時的天色已然暗淡,那縷清香已然細微,那段歌聲已然模糊,都被詩人收入詩稿,實現(xiàn)保值的儲存。

當然,我們不能狹隘地認為,詩人只是一味地記錄。詩人實際上在完成對生活的超越——詩人熱愛日常的詩意田園,但這并不代表她完全滿足于此。路也一次次地出行,并以在旅途中遇到的植物和動物為收獲,不斷拓展自己的詩歌“領地”和“版圖”。只不過路也不曾霸道地“跑馬占地”,更沒有成為哪塊土地上王者的貪念,她想拓展的僅是她所創(chuàng)造和駕馭的詩意。正因此,就算面對著遠方的植物和動物,她依然會因同在“天空下”而表達“不期而遇”的親切、“入鄉(xiāng)隨俗”的和諧。

四、植物和動物——時間流逝的反復提醒

詩人對時間分外敏感,所以孔子說,逝者如斯夫,不舍晝夜;李白寫“逝川與流光,飄忽不相待”;拜倫說,沒有方法能使時鐘為我敲已過去了的鐘點;伊夫·博納富瓦寫,“她通過寂靜戰(zhàn)勝時間”。而路也更是如此,她對時間的敏感超乎尋常。在這本詩集中,僅“時間”“時光”“歲月”“鐘表”等詞就出現(xiàn)了50余次,足夠完成詩人對自己直截了當又翻來覆去的提醒。不過僅有這些顯然詩人認為還遠遠不夠,還不能充分表達她對時間流逝的緊迫感和滄桑感,于是一次次在詩中找到時間的代言者,讓它們“發(fā)聲”。她在《在哪里》中,用“一只落在地上的松果/念天地之悠悠”[9]22表達,與天地的蒼茫無限相比,不要說一年一落的松果,就算人的生命都是卑微而渺小的。那只小小的松果,在她手里有了時間的分量。

紅葉大都被吹落

幾顆柿子在光禿枝頭孤懸

玉米金黃,晾曬在石坡,幾乎被陽光引爆(《峪谷》)[9]24

秋天是最容易讓詩人感念時光過往的。路也看到的秋天既蕭瑟又艷麗,紅葉雖然已經(jīng)離開了枝頭,但柿子還在堅韌地孤懸,還有在坡上晾曬著的玉米,詩人用來對抗蕭瑟的是火紅和金黃的色彩,以及色彩中蘊藏的可以被引爆的力量。通過這樣的表達,我們能感到路也是情緒調控的高手,情緒不易受表象的影響,同時還傳遞出表象背后的內容。被路也用來做時間標志的,都是如松果、葉子、柿子、玉米等尋常之物,但正是這些尋常之物伴隨我們經(jīng)歷寒來暑往,共同組成了生活的常態(tài)。路也關注時間的視角也可以自如收放,在《風聲》中,她先寫“溪水不懂道觀的嚴謹/老樟樹下,未完的棋局里有幾百年風云”[9]33,無論是代表時間的溪流,還是樟樹的滄桑和棋盤上的風云百年,都先入為主地帶我們體味時光的漫長,以及漫長之中的平靜與風云變幻,讓我們站在了時間之外。而她接著又寫“石板路的盡頭/一片蠶豆田,沒了蠶豆,只剩秧苗/竹林旁的木板屋老掉了兩顆門牙”[9]33-34,一下子跳出了滄桑,回到了我們身處的此刻。雖然時間也在流逝,蠶豆沒有了,木板屋殘破了,但她用“兩顆門牙”的生動,瞬間挽回了我們對時光匆匆而過萌生的憂傷。

在幾首詩里,路也都寫到了時光中的野菊。在《寄自峽谷的信》中詩人寫,“峽谷有很多方式拼寫出秋天/小野菊堵在峽口,等著被寒風撕碎”[9]43,峽谷里的秋天是豐富的,很多生命都可以成為拼寫秋天的元素,按說不需要小小的野菊出場,但它們卻心甘情愿地沖鋒陷陣,哪怕在時光中身形破碎。而在《永別》中,詩人讓野菊進行了角色轉換,“也許我會去你的墓前/獻上一束順手采來的野菊/遮住墓碑,就像遮住你病瘦的臉龐”[9]48,用來表達對“你”的生命的紀念,野菊于是瞬間增加了分量。同樣是野菊,在路也的詩中代言著不同長度的時間,既可以是四季的更替,也可以是生命的輪回。

信號塔聳立山巔,沒給自己留后路

它只擁有一條通往上蒼的虛空之路

那條路在時間之外,那條路兩旁栽滿了小白花(《信號塔》)[9]89

筆者認為《信號塔》是這本詩集中最好的作品之一。路也在詩中借處于山巔的信號塔對生活和時間進行了深層思考。只有一往無前不留后路的前行,才可以達到人生之巔。但抵達巔峰之后的路呢,是虛空的嗎?是處于時間之外嗎?當然不是,因為“那條路兩旁栽滿了小白花”,本不起眼的小白花證明了道路的真實和時間的真實,證明了現(xiàn)在和未來的真實。與信號塔這樣的鋼鐵巨獸相比,小白花好像更為強大,尤其是當它被擺在時間面前的時候。這也正是路也的高明之處,那些被她從日常生活請到詩歌中來的植物和動物,都蘊含著平凡卻又不凡的力量。

路也在經(jīng)歷了人生的悲歡離合之后,對時間的認識更加清晰而深刻,所以她對時間的敏感與焦慮,不會表現(xiàn)為加力的描述和夸張的抒情,幾乎都是冷靜而智性的表達。在《陪母親重游西湖》中,她寫“那時父親還在,指點江山”[9]67,已經(jīng)完全從父親意外離世的悲傷中解脫出來,更多的是對父親音容笑貌的回憶,僅僅“指點江山”四個字,便讓父親的形象躍然紙上。在《永別》中,她寫“在你彌留之際,我就不去探望了”[9]48,是因為“你不喜歡人來人往”、“我”又“無力回天”[9]48,明確透露出路也的生死觀。在《杜甫之死》[9]95中,路也沒有抒發(fā)更多的感慨,只是在一千多年后回望了一代詩圣生命的終結,將占用這生命最后時間的“安置家人”“回望和思念”“饑餓和疾病”“疼痛著寫絕命詩”一一列出——在偉大詩人的生命里,無論哪段時間都溢滿了思想和愛。

綜上所述,路也詩集《天空下》中擁有大量的植物和動物,這是源自日常生活的俯拾皆是的樸質意象,卻因其自然、親切而使詩歌意蘊靈動、悠長,同時也揭示了“天空下”的深意。路也通過對植物和動物的書寫,描繪出田園生活的理想圖景,尋找到心向遠方的力量之源,完成了對時間流逝的反復提醒。在欽佩路也運用植物和動物意象之妙的同時,筆者也發(fā)現(xiàn),詩集中因意象眾多,讓讀者難以忘懷的意象似乎不多,意象缺失了典型性,這應該是遺憾之處。但這也恰恰證明,路也書寫的植物和動物意象,既是以個體更是以群體出現(xiàn)的,它們平等、幸福地生活在“天空下”。如果探尋路也運用植物和動物意象的藝術之源,或許能從她的《木梳》中找到答案:“在那里,我要你給我起個小名/依照那些遍種的植物來稱呼我:/梅花、桂子、茉莉、楓楊或者菱角都行/她們是我的姐妹,前世的鄉(xiāng)愁。”[9]76