基于生態足跡視角的長江流域生態補償額度測算

官冬杰,姜亞楠,嚴聆云,周 健,和秀娟,殷博靈,周李磊

1 重慶交通大學建筑與城市規劃學院,重慶 400074 2 省部共建山區橋梁及隧道工程國家重點實驗室,重慶 400074 3 重慶市地質礦產勘查開發局208水文地質工程地質隊(重慶市地質災害防治工程勘查設計院),重慶 400700 4 中國科學院重慶綠色智能技術研究院,重慶 400714 5 重慶交通大學土木工程學院,重慶 400074

隨著我國工業化與城鎮化的不斷推進,伴隨而來的生態問題日益嚴重,影響著社會經濟的可持續性發展[1]。我國以水資源為媒介的流域作為重要的生態系統服務和優勢發展戰略區域,近年來不斷凸顯以水資源價值為核心的生態產值和生態系統服務價值時空不平衡問題[2]。在流域生態補償機制的研究中,由于不同城市的地理區位、自然資源稟賦和社會經濟結構等要素不同,單元區域的研究具有顯著的差異[3—4],長江流域作為中國典型的流域地區,一方面面臨的生態問題不容小覷,另一方面由于地跨中國東部、中部和西部三大經濟區,流經地域多且各地生態系統服務功能、經濟發展水平差異較大,致使對生態環境的治理能力存在明顯差距[5—6]。

補償標準核算是量化生態補償的核心[7—8],其中生態足跡方法是在特定區域范圍內,從需求層面確定人類經濟活動對自然資源的消耗強度(生態足跡),從供給層面求取生態環境能夠提供的資源支持量(生態承載力)[9—11]。生態足跡是一個研究可持續消費的指標[12—15]。基于生態足跡的生態補償研究,能夠結合區域生態環境實際狀況和經濟發展的實際需要,衡量自然供給和生態服務需求的地域性差異,為多尺度、多跨度的生態區域可持續性發展提供補償依據[16—18]。1992年Rees[19]正式提出了生態足跡的概念,首次將生態足跡法用于評估旅游生態環境的可持續性,并在全球和國家尺度上進行了生態足跡的核算;Jennie Moor[20]利用生態足跡模型以溫哥華都市區為例,搭建了城市代謝綜合框架,演示了自下而上的生態足跡分析應用,衡量了當地生產材料和能量的消耗,并與全球人均承載力結合,促進城市資源管理和可持續發展。Meidid Kissinger[21]為深化農業、環境與經濟之間的關系研究,建立了農戶生態平衡賬戶,該賬戶用改進量化后的生態足跡與生物承載力相較,從而權衡作物的正負利潤效應。生態足跡作為一種資源消耗測算指標,在生態補償的研究中運用較少,需要進一步科學利用生態足跡、生態承載力表征的相關生態環境指標反應環境基質的盈虧程度,完善生態補償機制,達到合理規劃生態資源基礎的目的[22—25]。長江流域作為典型的消耗型內陸環境,如何可持續平衡資源消耗與生態供給成為研究熱點。盧海新等[26]從長江流域表征考慮經濟補償能力的修正系數,建立區域水資源的生態足跡,結合省域間生態系統服務的差異,構建水資源生態補償模型,測算結果對區域間明確補償關系,聯動經濟發展起到了協調作用;肖建紅等[27]依據修建大型水電工程對河流生態系統服務的影響,構建了大型水電工程的生態供需足跡模型,并依據正負向影響制定生態補償標準,明確補償主體和補償額度;熊興等[28]通過生態足跡和生態承載力方法理論,構建生態壓力、生態赤字與生態投入的概念,確立補償標準與總補償額度,探討補償機制與生態安全的協同關系。圍繞人類福祉與生態建設大背景,以自然資源消耗程度與環境承載能力的共生關系為研究基礎的探討,未來將成為研究熱點,能夠更好地為地區科學規劃、可持續生態投入產出做出指導建議。

本文將生態足跡的思想引入到長江流域生態補償的研究中,構建生態補償標準量化模型,對長江流域生態補償額度進行測算,并進行等級劃分,從流域尺度、城市群尺度和城市規模尺度對生態補償額度進行差異化分析,期望可實現生態補償標準更加精確的量化與評估,對長江流域的生態補償及其相關研究具有重要意義。

1 研究區域

長江流域地理位置介于90°33′E—122°25′E,24°30′N—35°45′N之間,東西橫跨3000km以上,南北跨度除江源及長江三角洲地區以外,均達到1000km左右。長江流域是世界第三大流域,流域總面積達180萬km2,占據中國國土面積的18.8%。包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海共19個行政區,據《2020年中國統計年鑒》統計,長江流域2019年年末人口總數約9.78億。屬亞熱帶季風氣候,地貌呈現出多級階梯性,在我國的經濟發展中發揮著至關重要的作用。近50年來,長江流域中尤其是中下游地區及四川盆地,經濟發展迅速,逐漸形成了以上海、武漢、成都—重慶為中心的長江三角洲城市群、長江中游城市群、成渝城市群,構成了我國經濟發展的重要經濟區域。

圖1 長江流域Fig.1 The Yangtze River Basin

2 研究方法

2.1 生態足跡模型構建

生態足跡是指能夠提供或消納廢物的具有一定生產能力的生物生產性土地面積[29]。將不同的商品及能源按照一定的比例折算成相應的生物生產性土地面積,即建立了生態足跡賬戶[17]。如公式(1)所示。

(1)

式中,EF為生態足跡(hm2);N為人口數量;ef為人均生態足跡;aai表示第i類商品人均生物生產土地面積(hm2);Ci第i類商品的人均消費量(kg);EPi表示第i類商品的全球平均生產量(kg/hm2);rj為第j種生物生產性土地的均衡因子。

生物生產性土地包括以下6類:耕地、林地、草地、水域、建筑用地和化石能源用地,即生態足跡賬戶包含了生物產品消費賬戶和能源消耗賬戶。為使生態足跡的計算結果更加符合實際,需要對生態足跡模型進行修正。本文基于“省公頃”模型[30]對長江流域生態足跡模型中的均衡因子和產量因子進行修正。均衡因子的計算公式如(2)所示。

(2)

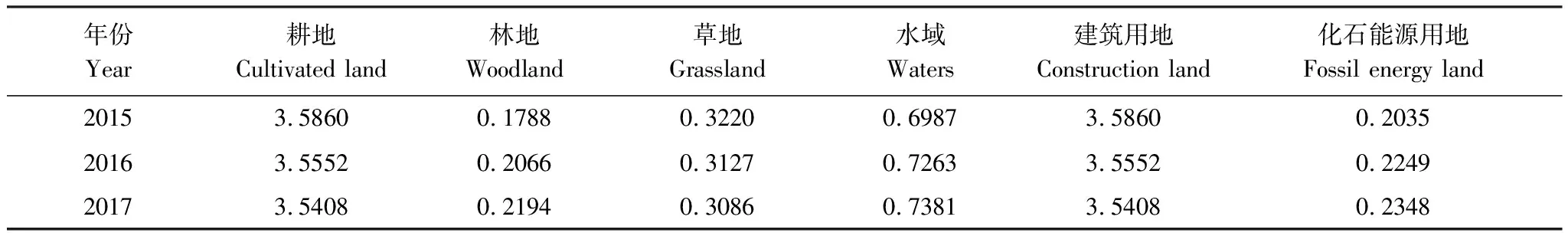

耕地、林地、草地、水域的均衡因子按照(表1)進行計算,其中生物產品的熱值數據來源于《農業技術經濟手冊(修訂本)》;由于建筑用地基本占用耕地,因此建筑用地的均衡因子等于耕地的均衡因子;化石能源用地的均衡因子計算,按一定的比例將其折算成林地與草地[31]。

表1 長江流域各生物生產性土地均衡因子

2.2 生態承載力模型構建

生態承載力是指某區域能夠提供的生物生產性用地總面積[32]。計算公式如(3)所示。

(3)

式中,EC為生態承載力(hm2);ec為人均生態承載力;Si為第i類生物生產性土地面積(hm2);ri為第i種生物生產性土地的均衡因子;yj為第i種生物生產性土地的產量因子。

省公頃模型中,產量因子=各區域某種生物生產性土地的平均生產力/全研究區所有某種生物生產性土地的平均生物生產力。同樣,通過熱值來對其進行表示所得到的計算公式如(4)所示。

(4)

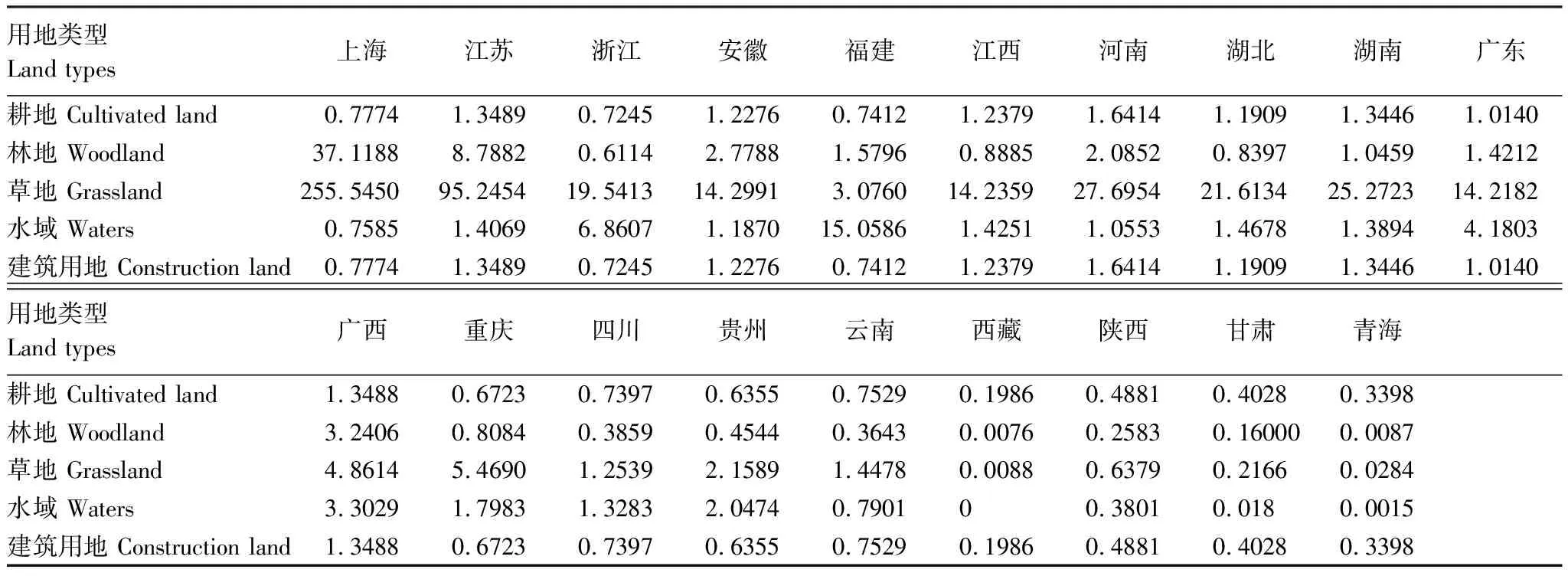

耕地、林地、草地、水域的產量因子按照(表2)進行計算;建筑用地的產量因子等同于耕地的產量因子;化石能源用地的產量因子為0[33]。2015—2017年的產量因子平均值如表2所示。

表2 2015—2017年長江流域年平均產量因子

2.3 生態安全指數構建

生態安全指數是生態足跡與生態承載力的比值,用來量化評估生態安全的指標[34]。它明確了生態補償的方向,即當生態環境處于不安全狀態時,需要對其區域進行補償。具體公式如(5)所示。

(5)

式中,ES表示生態安全指數。當ES>1時,表明生態足跡大于生態承載力,生態環境處于赤字即不安全狀態;當ES<1時,表明生態足跡小于生態承載力,生態環境處于盈余即安全狀態。

2.4 生態補償額度測算模型構建

在生態足跡的基礎上結合生態系統服務價值,可構建生態補償模型[33]。

EV=∑evi=Ei×Ri×Ki

(6)

式中,EV為生態補償額度;evi是第i種生物生產性土地的生態補償額度;Ei為第i種生物生產性土地的生態足跡系數;Ri為第i種生物生產性土地的生態系統服務價值系數;Ki為第i種生物生產性土地的生態補償系數。

生態系統服務價值可將生態環境的安全性量化成補償的具體金額,ESVi為第i種生物生產性土地的生態系統服務價值。

(7)

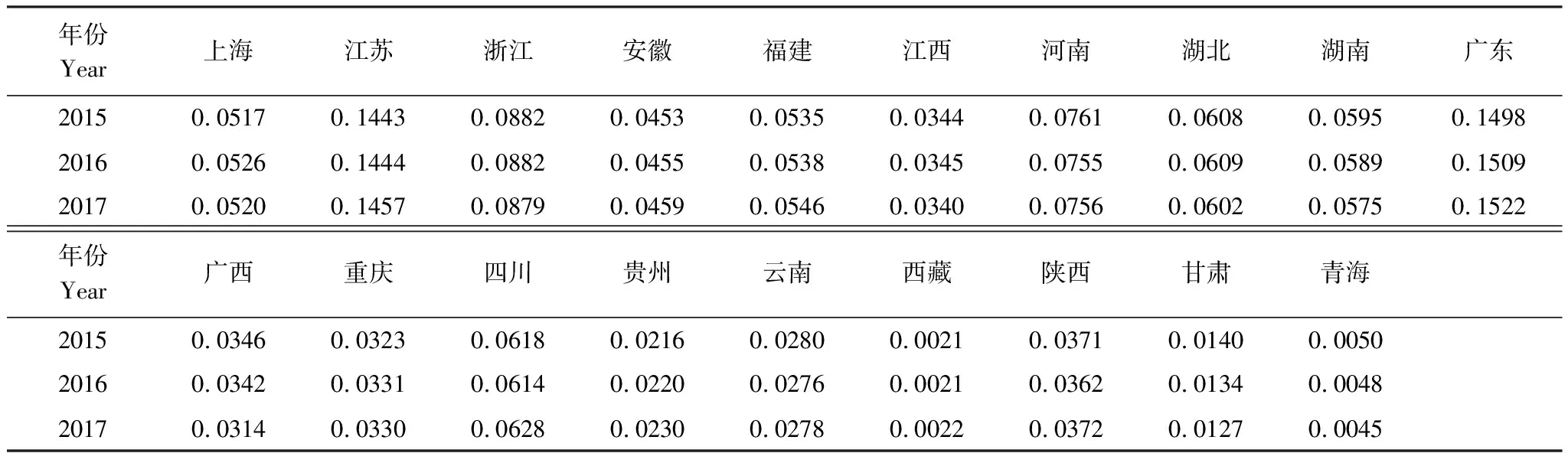

由于生態系統服務價值與實際經濟發展水平存在較大的差異,需對Ki進行調整[34]。利用各地區的生產總值GDP進行量化,如公式(8),ε為恩格爾系數。結果如表3。

(8)

生態補償的實質為對生態赤字區的面積進行補償,生態系統服務價值作為聯系生態足跡與生態補償之間的橋梁,將生態赤字區面積量化為補償的具體金額。本文采用謝高地[35]估算的生態系統服務價值作為生物生產性土地的生態系統服務價值系數Ri的值(如表4)。

3 結果分析

3.1 長江流域生態足跡分析

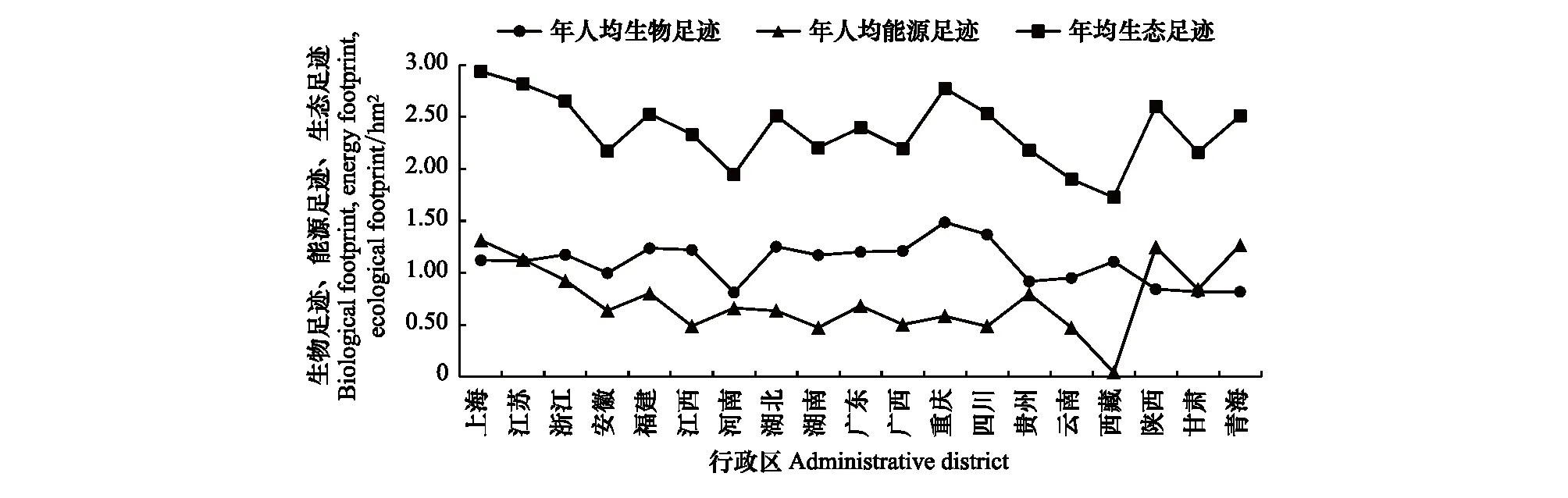

本文將所有能源指標均轉換成標準煤,求取化石能源的生態足跡。將生產品的生態足跡與化石能源的生態足跡進行匯總,得到長江流域各行政區人均生態足跡(圖2)。

表3 2015—2017年長江流域各行政區生態補償系數

表4 生態系統服務價值/(元/hm2)

圖2 長江流域人均生物足跡、人均能源足跡和人均生態足跡對比Fig.2 Comparison of per capita biological footprint, per capita energy footprint and per capita ecological footprint in the Yangtze River Basin

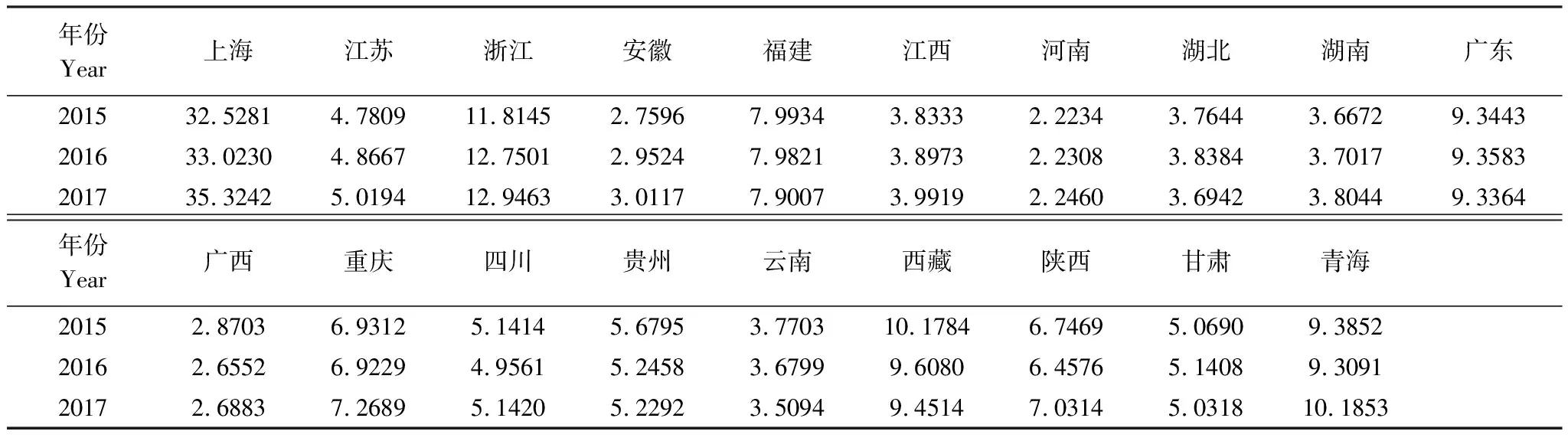

2015—2017年間,長江流域各行政區的生態足跡變化微小,其中西藏最小,上海最大。3年內,長江流域的平均生態足跡分別為2.39hm2、2.36hm2、2.37hm2,呈現出先下降又小幅上升的趨勢,生態足跡均大于年平均值的行政區均處于沿海地區。陜西與青海人均能源足跡消耗較大,分別達1.25hm2和1.27hm2,僅次于沿海地區最高的上海(圖2)。生物足跡、能源足跡與生態足跡的變化趨勢基本一致,除上海、陜西和青海以外,其余各行政區的人均生物足跡均高于人均能源足跡。對于生物足跡,重慶與四川的生物足跡是整個長江流域里最高的,河南的人均生物足跡最小,為0.81hm2。

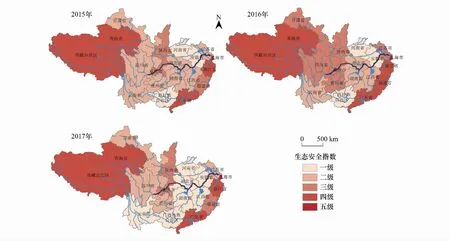

利用ArcGIS空間分析技術,采用自然斷點法的方式,將長江流域的人均生態足跡劃分為5個等級(圖3),可知由于經濟資源的不均衡性,長江流域的生態足跡整體上呈現出東大西小的空間格局。2015—2017年間,長江流域的人均生態足跡總體變化不大,說明長江流域在3年時間里的經濟發展基本穩定。

圖3 2015—2017年長江流域人均生態足跡空間分布Fig.3 Spatial distribution of per capita ecological footprint in the Yangtze River Basin, 2015—2017

3.2 長江流域生態承載力分析

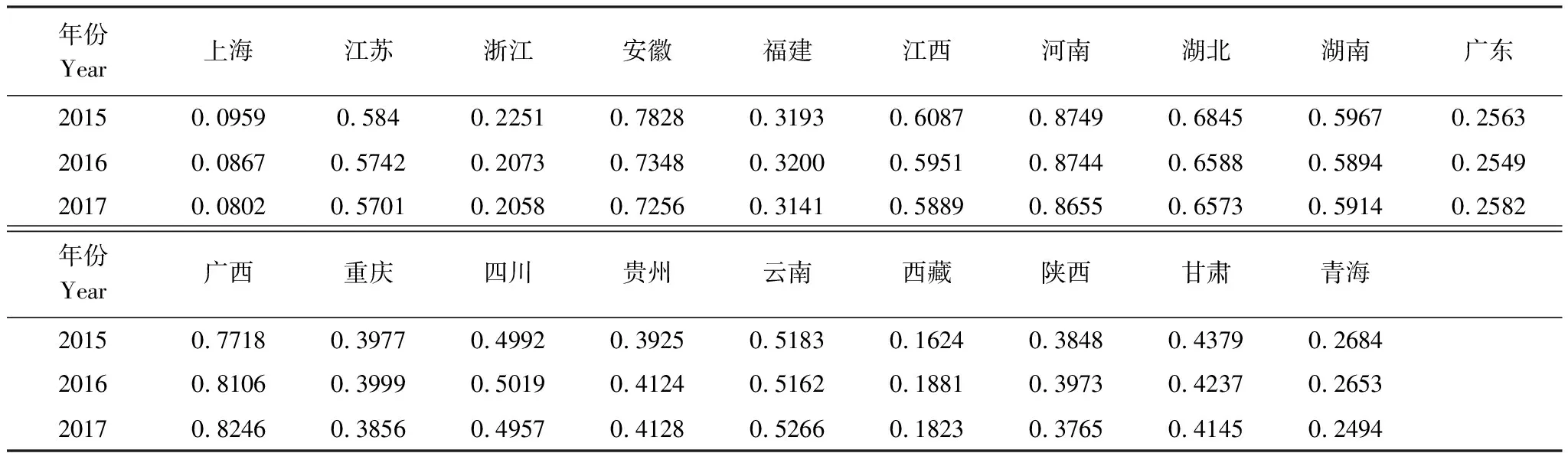

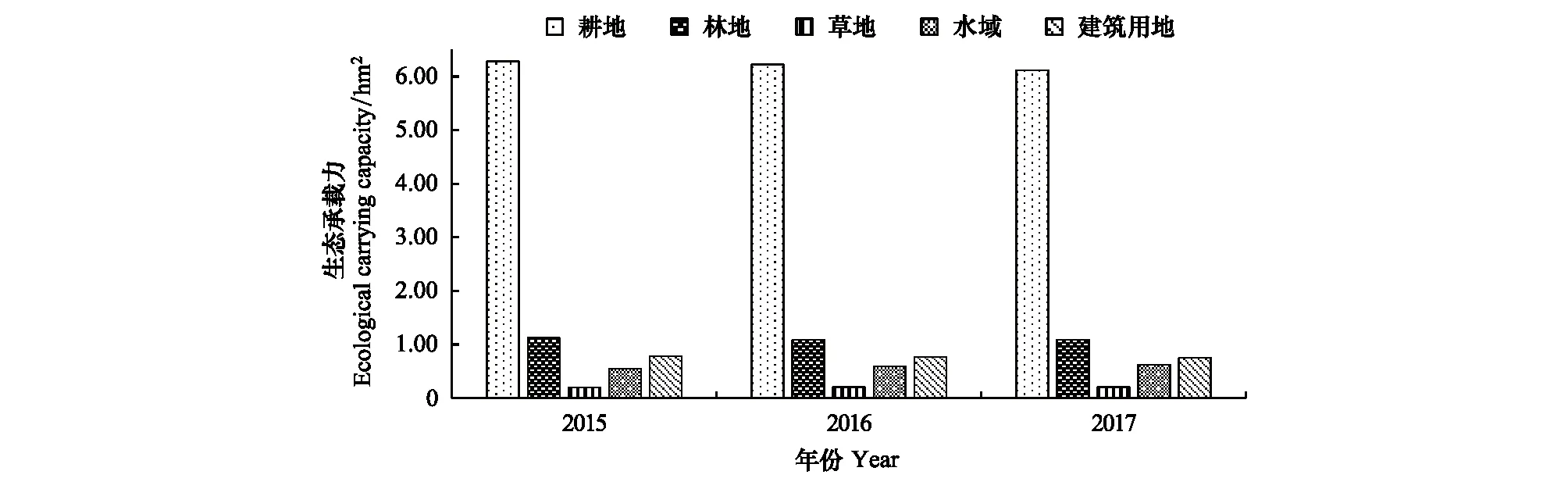

通過對均衡因子及產量因子的修正,得到2015—2017年長江流域的人均生態承載力(表5)。河南的年均生態承載力最大為0.87hm2,上海的年平均生態承載力最小為0.09hm2。整個長江流域的年平均生態足跡為0.47hm2。總體來看,長江流域不同生物生產性土地的生態承載力大小排序均為:耕地>林地>建筑用地>水域>草地,且耕地的生態承載力遠大于其他類型的生物生產性土地(圖4)。

表5 2015—2017年長江流域各行政區人均生態承載力/hm2

圖4 2015—2017年長江流域不同土地人均生態承載力對比Fig.4 Comparison of per capita ecological carrying capacity of different land types in the Yangtze River Basin, 2015—2017

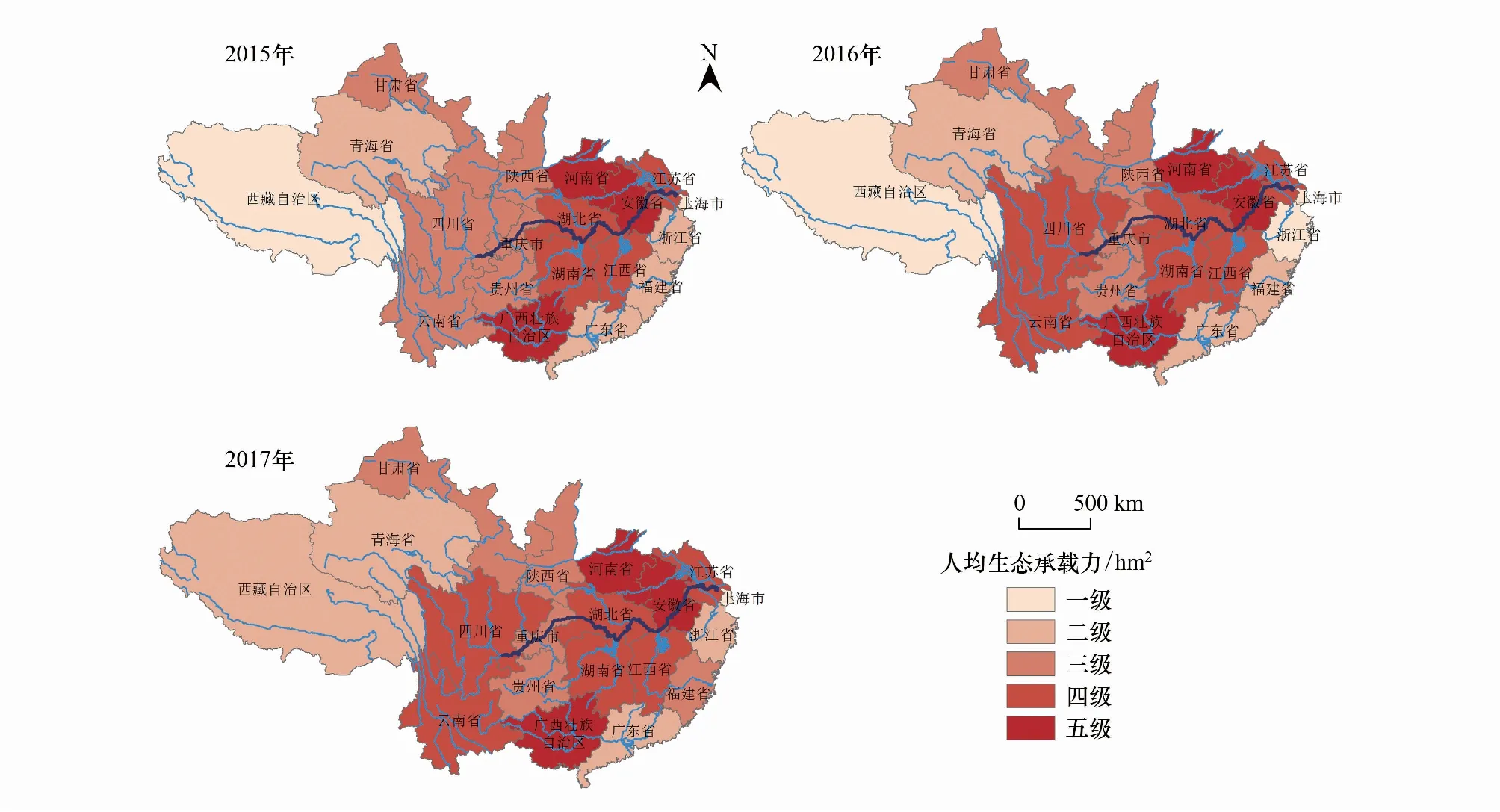

為了明確長江流域生態承載力的地域間差異,利用ArcGIS空間分析技術,采用自然斷點法的方式,將長江流域的人均生態承載力劃分為5個等級(圖5),可知空間分布呈現出中部高,東、西部低的格局。東部地區經濟發達,空間上占用了大量的生物生產性土地,建筑用地擴張其他生物生產性土地面積減少,造成生態承載力較低。西部地區受氣候和地理因素影響,人均生態承載力低主要體現在西藏和青海,該區域的未利用土地廣闊,生態脆弱,導致其生態承載力僅處于一級狀態。2015—2017年間,長江流域的人均生態承載力分別為0.47hm2、0.46hm2、0.46hm2,呈現出逐漸下降的趨勢。

圖5 2015—2017年長江流域人均生態承載力空間分布Fig.5 Spatial distribution of per capita ecological carrying capacity in the Yangtze River Basin, 2015—2017

3.3 長江流域生態安全分析

對長江流域各行政區的生態環境安全性進行評估可知(表6),長江流域全部行政區生態安全指數均大于1,表明整個流域都處于生態赤字即生態不安全的狀態,需要對其進行生態補償。在2015—2017年內,生態安全指數最大的為上海,最小的為河南。

利用ArcGIS平臺對長江流域行政區生態安全指數進行劃分(圖6),空間上呈現出東、西較高,交錯分布的格局。由于自然因素和經濟因素,西藏和青海生態承載力較低,生態安全指數則較高。東部沿海的上海、浙江、廣東等省市,較頻繁的經濟活動導致生態足跡偏高,使得這些地區的生態安全指數也較高。3年內,長江流域的平均生態安全指數分別為7.29、7.30、7.52,呈現逐年緩慢增加的趨勢,表明長江流域的生態環境不安全狀態也在輕微升高。

3.4 長江流域生態補償額度測算結果分析

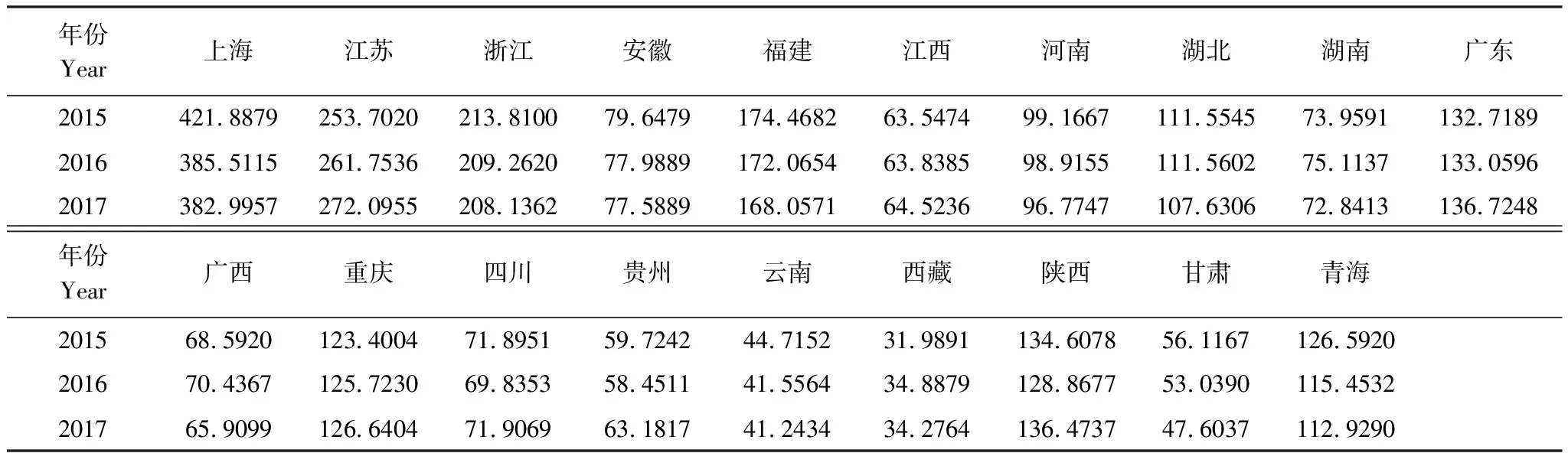

對長江流域各行政區進行人均生態補償額度測算(表7)。2015—2017年間,年人均生態補償額度最高的為上海達到396.80元,最低的為西藏為33.72元。分析其原因,主要是經濟發展所致。上海市的綜合經濟實力一直處于我國前列,屢次位居全國第一。隨著國家產業結構調整迅速,促進了上海市的經濟進一步發展。加之生態補償模型中的補償系數是由GDP進行修正的,因此上海市的人均生態補償額度達最高。西藏自治區受地理因素的影響,產業發展較單一,經濟發展較長江流域其他地區緩慢,生態補償額度遠低于其他地區。

表6 2015—2017年長江流域各行政區生態安全指數

圖6 2015—2017年長江流域生態安全指數空間分布Fig.6 Spatial distribution of ecological security index in the Yangtze River Basin, 2015—2017

表7 2015—2017年長江流域各行政區人均生態補償額度/元

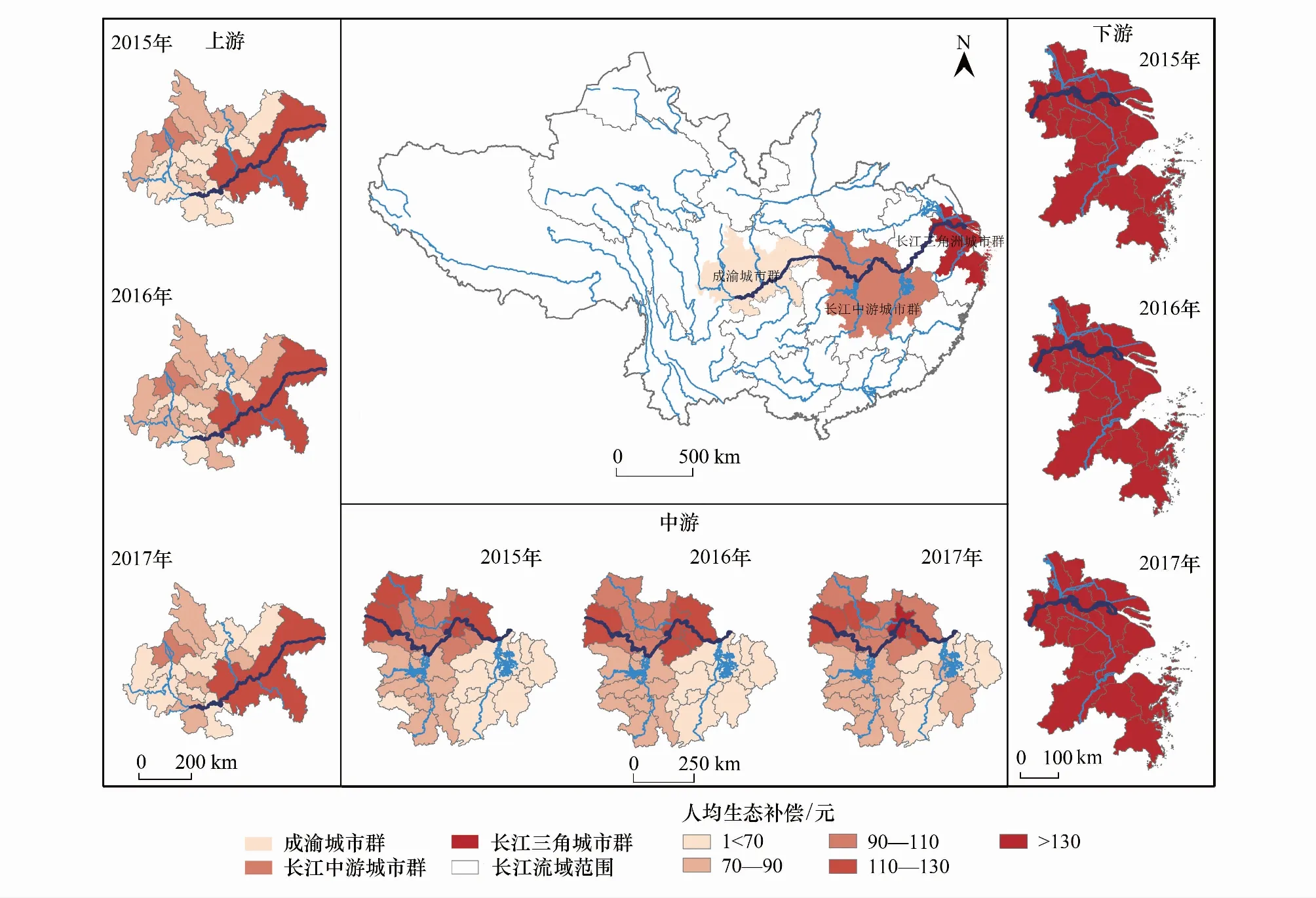

為明晰長江流域人均生態補償的空間分布差異,本文利用自然斷點法和GIS平臺,將長江流域的人均生態補償額度劃分為5個等級(圖7)。從整個流域上來看,人均生態補償額度仍然有東高西低、交替分布的空間格局。2015—2017年間,人均生態補償額度小于70元的有江西、廣西、貴州、云南、西藏和甘肅;大于130元的有上海、江蘇、浙江、福建、廣東、陜西。各行政區的人均生態補償額度有部分地區發生了一個級別的變化,如四川、湖北和廣西。東部沿海各省市一直處于補償額度最高的狀態,而西部地區除個別省以外,均處于級別最低的狀態。

4 討論

4.1 長江流域生態足跡、生態承載力和生態補償額度比較分析

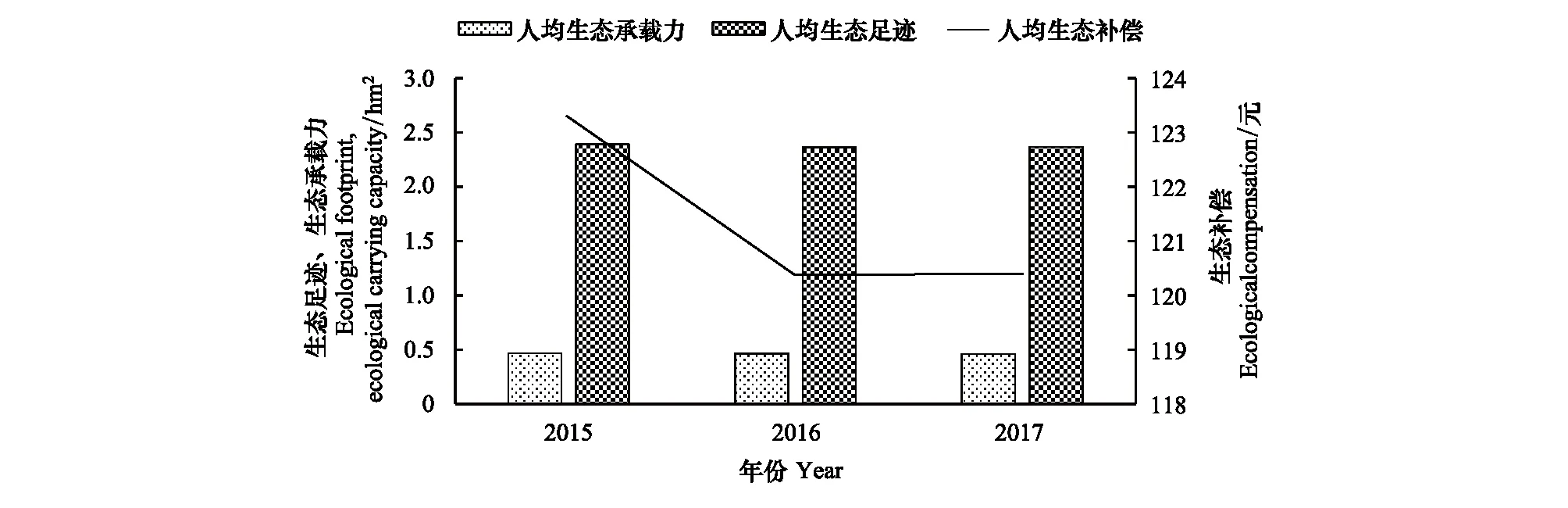

2015—2017年長江流域的人均生態補償隨著生態足跡和生態承載力變化而變化,生態承載力一直處于小幅上升的狀態。2015年的人均生態補償為123.27元,2016年為120.39元,2017年為120.40元,3年內基本持平。生態足跡與生態補償的變化保持一致,呈現先有所下降再小幅上升的趨勢,而生態承載力則逐年降低(圖8),由此可見長江流域的經濟發展正不斷推進,由經濟活動所造成的生物生產性土地被占用將是一個長期的趨勢。

圖8 2015—2017年長江流域人均生態足跡、人均生態承載力、人均生態補償額度Fig.8 Per capita ecological footprint, per ecological carrying capacity and per ecological compensation in the Yangtze River Basin, 2015—2017

4.2 長江流域生態補償差異化分析

4.2.1基于流域尺度生態補償額度差異化分析

基于長江流域各行政區生態補償額度以及等級劃分,對上、中、下游人均生態補償額度進行差異化分析(圖9)。研究表明長江流域上游的人均生態補償呈現出高低交叉分布的空間格局,3年期間,整體上未發生較大的變化。上游地區人均生態補償大都集中在小于70元的低范圍內。陜西、重慶和青海的人均生態補償額度是最高的,3年平均值分別為133.32元、125.25元、118.32元。長江流域中游地區的人均生態補償呈現出南北兩頭高,中間低的空間格局,未發生明顯變化,只有湖北省發生了一個級別的變化。整體來看中游地區的人均生態補償額度跨越了5個等級,比上游地區幅度大。長江流域下游人均生態補償呈現出東多西少且差異較大的空間格局(圖9),且3年內未發生明顯變化。沿海的上海、江蘇、浙江和福建的人均生態補償額度均處于最高等級大于130元。將上、中、下游的生態補償額度進行數量上的對比分析(圖10),長江流域人均生態補償數量變化幅度以上游最為大,中游次之,下游最小。

圖9 長江流域上、中、下游劃分與不同省份生態補償額度Fig.9 Division of the upper, middle and lower reaches of the Yangtze River Basin and the ecological compensation in different provinces

圖10 長江流域上、中、下游生態補償額度對比Fig.10 Comparison of ecological compensation in upper, middle and lower reaches of Yangtze River Basin

4.2.2基于城市群尺度生態補償額度差異化分析

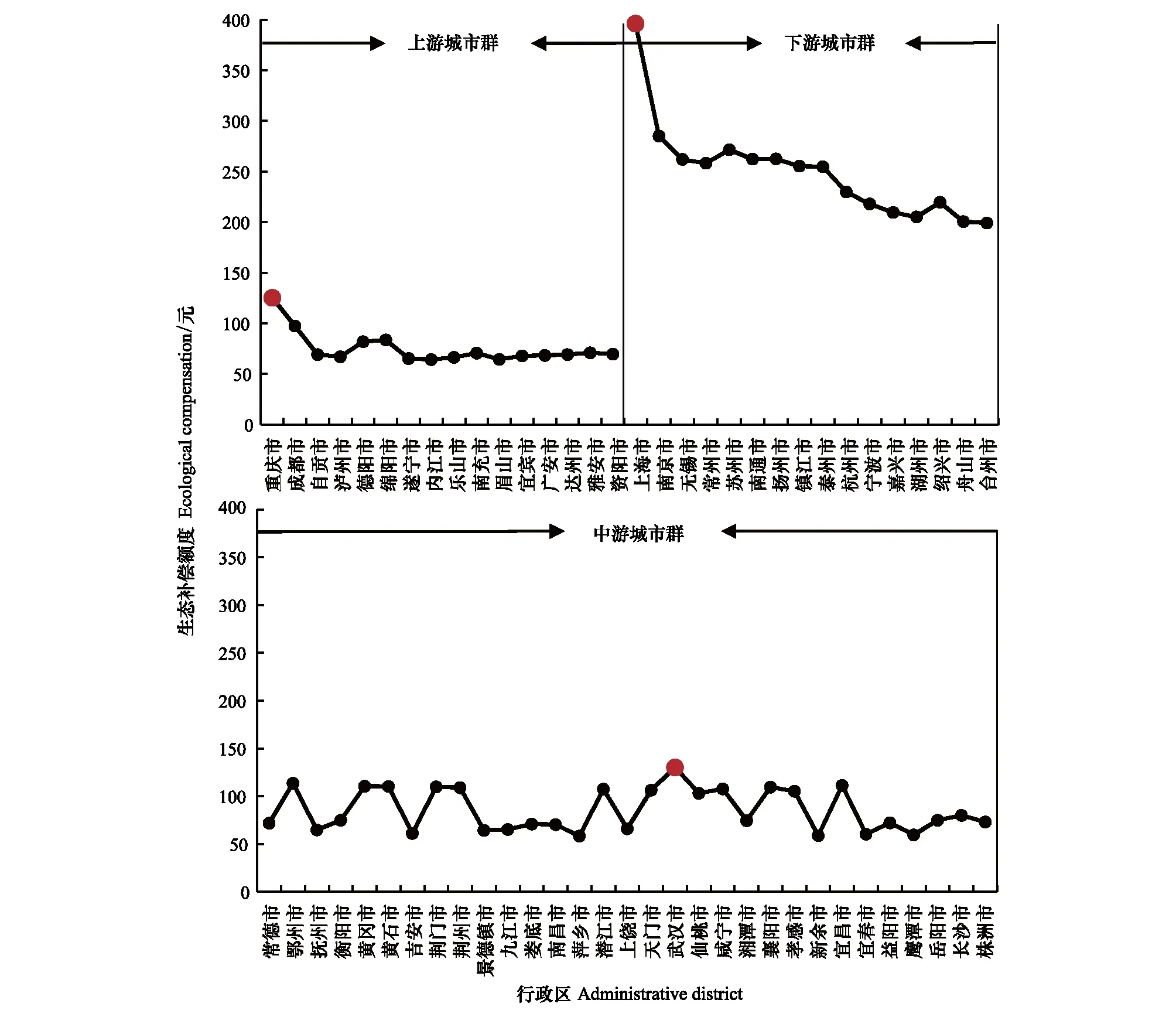

長江流域包括長江三角洲城市群,成渝城市群和長江中游城市群,不同城市群人均生態補償額度差異顯著(圖11)。對2015—2017年間成渝城市群和中游城市群人均生態補償額度進行空間分析,人均生態補償額度呈現出東多西少,整體較均勻的空間格局,期間主要是四川的城市出現了一個級別的改變。重慶作為成渝城市群的中心,3年間年人均生態補償達125.25元。長江中游城市群人均生態補償額度呈現出西多東少的空間格局,湖北的城市最高為110.25元,江西的城市最低為63.97元。長江三角洲城市群人均生態補償額度呈現出均勻分布的空間格局,且在3年間未發生明顯變化。由于地處沿海區域,地理位置優越,由經濟活動所造成的生物生產性土地被占用則會導致生態赤字增高,生態補償額度隨之增大。

圖11 長江流域城市群劃分及生態補償額度差異Fig.11 Division of urban agglomerations in the Yangtze River Basin and ecological compensation for different cities

圖12 長江流域三大城市群生態補償額度對比Fig.12 Comparison of ecological compensation of three urban agglomerations in Yangtze River Basin

按各行政區GDP進行一定比例的計算。2015—2017年間,三大城市群年人均生態補償額度(圖12),變化最為明顯的是長江三角洲城市群,而變化幅度最小的為成渝城市群,每個城市群內部變化曲線的最高點均發生在城市群中心城市。成渝城市群和中游城市群中,最高的分別是重慶市和武漢市,達到125.26元和130.14元,最低的分別是四川省內江市和江西省萍鄉市,補償額度分別達到64.22元和58.40元,成渝城市群的其他城市均分布在50元—100元間;對于長江三角洲城市群而言,上海市的補償額度明顯高于其他城市為396.80元,其余城市都低于300元。

4.2.3基于省級尺度生態補償額度差異化分析

2015—2017年間,長江流域總體生態補償額度年平均為1169.11億元。其中江蘇和廣東所需生態補償額度最高,年均生態補償總額度超過140億元,總額度最少的為西藏和青海,皆少于10億元(圖13)。各行政區間補償額度相比較,差距較大,整體來說,東部沿海地區補償額度遠大于西部內陸地區,與經濟發展及區域資源配置呈大致正相關性。3年間變化最大的省份是廣東和上海。3年間,長江流域總補償額度變化較小,分別為1177.61億元、1163.16億元和1166.57億元,呈先減少再增加態勢。

圖13 2015—2017年長江流域各行政區生態補償額度對比Fig.13 Comparison of ecological compensation in different administrative regions of the Yangtze River Basin, 2015—2017

基于以上不同省份生態補償額度差異化分析,發現長江流域內地域由西向東所需的生態補償額度升高,產生這一結果的原因,理論上,生態補償研究實質上是環境成本的互置問題,關鍵在于解決生態產品節制和損害后的成本問題[36]。本研究采用的生態補償修正模型結合反映地域社會因素的GDP和恩格爾系數,兼顧了區域生態生產的外溢性價值,考慮到局域發展水平的差異及其相應的資源配置所帶來的環境保護代價不同,綜合補償實施過程中為保護環境所犧牲的經濟差距。綜合以往研究,較發達的地區,在發展和實施環境保護的過程中,對生態環境的投入成本大,生態資本薄弱,建設治理過程中考慮到人口密度、工業占比、人均GDP等資源消耗問題,以及發展機會成本損失,生態構建所需的資本更高[37]。按照國際研究標準,城市生態環保投入占政府財政收入2%—3%之間時,城市的生態環境運轉較健康,保護相對較好[38],由此生態補償制度構建過程中應涉及區域社會發展水平的差異。

5 結論

將生態足跡的思想引入到生態補償的研究中,構建生態補償額度測算模型,對長江流域生態補償額度進行測算,并進行等級劃分,從流域尺度、城市群尺度和城市規模尺度對生態補償額度進行差異化分析。得到如下結論:(1)長江流域的生態足跡呈東大西小的分布,生態承載力則出現中部大,東西部小的空間格局;2015—2017年的生態足跡呈現出略微波動的狀態,生態承載力則表現出逐年下降的趨勢。(2)從長江流域各行政區的生態安全指數來看,整個長江流域都處于赤字區,均需要補償。在生態補償額度測算中,江蘇省的年均生態補償額度最高,達到了210.06億元,而西藏自治區的最少,為1.12億元,說明在發達的東部沿海省份,實施環境保護過程中,對環境投入成本較大,生態資本薄弱,建設治理過程中同時考慮到社會經濟因素影響,生態補償的額度會更高。(3)生態足跡與生態補償的變化保持一致,呈現先有所下降再小幅上升的趨勢,而生態承載力則逐年降低,說明長江流域經濟活動占用生物生產性土地的現象將成為長期趨勢。(4)基于流域尺度分析生態補償額度,上游表現為交叉分布,中游表現為南北高,中間低的格局,而下游則呈東多西少的分布;基于城市群尺度補償額度由大到小依次為:長江三角洲城市群、成渝城市群、長江中游城市群,整體上仍表現為東多西少的空間格局;基于省級尺度,整體上依舊存在東多西少的空間格局現象,數量在宏觀上呈現出與經濟發展水平正相關的趨勢。本研究為長江流域差異性生態補償政策制定提供了建議和指導,為流域生態補償的量化方法提供參考。