基于能值分析的沈陽市耕地利用可持續集約化 時空分異特征研究

呂 曉,孫曉雯,彭文龍,牛善棟

(1.東北大學文法學院,遼寧 沈陽 110169;2. 遼寧省自然資源廳土地保護與利用重點實驗室,遼寧 沈陽 110169)

20世紀中期以來,為滿足日益增長的糧食需求,集約化的農業生產應運而生[1],但這也進一步加劇了土地邊際收益下降、生態環境失調等現實問題。面對人口激增、農業生產系統效率低下、糧食及其副產品需求增大、新增耕地潛力有限、生態約束加大的現實背景,耕地利用可持續集約化作為現在和未來保障糧食安全、協調土地產品和功能需求、保護生態環境的有效途徑被廣泛討論[2-3]。

可持續集約化(Sustainable Intensification, SI)于20世紀80年代對潮汐濕地進行環境評估時被首次提出[4]。2009年,英國皇家學會發表了標題為《收獲好處:可持續與全球農業可持續集約化》的報告,自此,可持續集約化受到廣泛關注。國外關于可持續集約化的研究相對較多,主要以農地、農場及農業生產的可持續集約化為研究對象,集中在概念內涵、實證評價、影響機理等方面[5],但基于土地利用視角開展的研究尚比較有限。國內學者較多關注耕地集約利用、耕地利用生態效率和農業可持續發展等領域,以“耕地利用可持續集約化(Sustainable Intensification of Cultivated Land Use, SICLU)”為主題的直接研究相對較少,總體仍處于起步階段。理論上,呂曉等[4]基于“新三農”視域系統梳理了耕地利用可持續集約化研究的科學問題,構建了耕地利用可持續集約化的研究框架。實證上,牛善棟等[6-7]運用物質流分析法,將度量單位統一為質量對農地可持續集約利用的影響因素及作用機理進行了山東省的實證分析;彭文龍等[8]、謝花林等[9]、辛宗斐[10]分別從農戶、市域、省域尺度基于能值分析構建了耕地利用可持續集約化評價體系。綜合已有研究可見,能值分析法可以將耕地利用過程中的投入和產出納入同一量綱下進行比較和分析,有助于更加全面、客觀、真實地定量反映耕地生態經濟系統的可持續集約化水平時空演變過程及其規律。但目前來看,能值分析法在可持續集約化領域的應用剛剛起步,有待在糧食主產區、大城市等重要地區進一步豐富相關理論與實踐探索。

沈陽市是糧食、蔬菜和畜禽產品的重要產區,整體擁有完善的農業基礎和技術支撐體系。近年來,沈陽市糧食連年增產,但隨著工業化和城市化的不斷發展,耕地生態經濟系統受到較大擾動,耕地壓力較大,耕地利用模式亟待轉變。基于此,本文嘗試運用能值分析刻畫沈陽市2000—2019年的耕地利用可持續集約化時空格局,綜合反映其過程規律和演進趨勢,以期為沈陽市合理利用耕地、保障糧食安全提供參考,亦為我國耕地利用可持續集約化研究提供更多案例。

1 耕地利用可持續集約化內涵

耕地作為人類對自然土地長期開發和利用的產物,由于疊加人類活動,發展成為資源、環境、技術和經濟等多要素有機聯系的自然、經濟、社會復合系統[11],具有整體性、復雜性、自組織性和動態平衡性等特點,及農業生產、社會保障、生態安全、空間阻隔、文化承載等多種功能[12]。耕地生態經濟系統的發展和演進主要受生態規律、社會經濟、利用方式、反饋調節、管理調控等不同時間、空間尺度上的綜合影響[13]。社會經濟的持續發展,人類的耕地利用行為加快了耕地生態經濟系統內部、系統和外界環境之間的物質循環、能量流動和信息傳遞過程,成為現階段耕地生態經濟系統運行的主要動力。但長期以來的高強度集約利用,高度依賴商品市場和外部投入,強調產出的增加,忽視農業生產與生態環境之間的關系,導致耕地生態經濟系統結構破壞,威脅糧食安全。

耕地利用可持續集約化被視作一項由靜態條件(土地、資本、勞動、技術等排列式投入)發展演化成為一種動態平衡集成系統(農產品、糧食、飼料、燃料等組合式產出)的土地利用優化活動和系統工程,在此過程中承受了氣候變化與人類活動共同作用的瞬間沖擊和累積壓力,強化提升了耕地生態經濟系統的韌性與自我恢復能力[4],有利于實現耕地利用生態經濟系統內的要素和結構由簡單到復雜、由低級到高級的變化過程,促進其結構合理、功能穩定和良性運轉,實現生態、經濟的“雙贏”。耕地利用可持續集約化的內涵具體表現為:(1)經營集約化,通過改進管理方式和技術,科學增加有效投入,轉變經營方式,優化管理模式,強化耕地利用全過程管理。(2)產出高效化,通過協調投入產出時空配置,優化種植結構,提高土地生產率和勞動生產率,實現既有經營面積上綜合生產效率的最大化。(3)資源節約化,通過統籌資源利用比例,科學調配投施結構,提高資源利用效率,避免額外浪費。(4)生態環境不退化,強調將負面環境影響降至最低,并進一步考慮提升耕地生態系統的環境承載力和自我修復能力。(5)社會可持續,強調保障糧食安全,減少資源浪費,強化市場機制,保障農民權益,提高農民福利[8]。綜合來看,堅持生態優先、綠色發展是耕地利用可持續集約化的必要前提,要求強化耕地作為生態系統抵御外界干擾和自我調節恢復的能力,保證耕地質量的長期穩定和有效提高,充分發揮耕地生態經濟系統的多種功能;促進農業經濟高質量發展是耕地利用可持續集約化的必然要求,要求在保證耕地數量充足、質量優良、確保糧食安全的基礎上,構建“用養結合”相協調的平衡體系,提升糧食安全的穩定性和長期性;協調社會可持續發展是耕地利用可持續集約化的關鍵,要求關注飲食需求、減少浪費、市場交易、分配公平、代際公平等社會問題和人類福祉[8]。

2 研究方法和數據來源

2.1 研究區概況

沈陽市地處東北亞地理中心,中國東北地區的南部,遼寧省的中部。地形以平原為主,地勢平坦,山地丘陵集中在東北、東南部,西部是遼河、渾河沖積平原,地勢由東向西緩緩傾斜。屬溫帶大陸性季風氣候區,年平均氣溫為6.2~9.7℃,全年降水量為600~800 mm,受季風影響,降水集中在夏季,溫差較大,四季分明。2019年沈陽市第一產業鄉村從業人員74.79萬人,占年末常住人口的8.99%。第一產業生產值為284.0億元,占地區生產總值的4.39%。全市耕地面積為75.43萬hm2,占全市土地總面積的58.47%,人均耕地面積為0.29 hm2;農作物總播種面積為68.05萬hm2,占全省總播種面積的16.14%。農業機械總動力391.4萬kW,農業機械化綜合水平提高到87.1%。較2000年,2019年化肥、地膜、農用柴油、農藥使用量、糧食產量、蔬菜產量、油料作物產量分別增加了22.14%、80.84%、27.66%、21.97%、78.92%、31.40%和86.15%①。全市現轄13個行政區,其中和平區、沈河區、大東區、皇姑區、鐵西區5個中心城區由于無耕地或分布極少,不納入本文研究范圍。

2.2 研究方法

能值分析由ODUM于20世紀80年代創立[14],打破了生態系統與社會經濟系統不同類別能量之間難以比較、計算的問題。其以能值系統圖及能值分析表為基礎,展示系統內物質交換、能量轉化的過程,從而衡量自然和人類對耕地生態經濟系統的貢獻,目前已應用于區域自然及經濟可持續發展評估、生態系統的生態承載力評估、環境負載率評估等領域。

綜合已有學者提出的能值計算過程[15],本文進行能值評價主要遵循以下步驟:

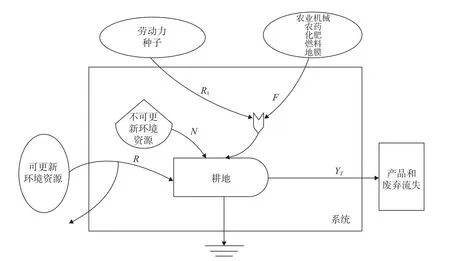

(1)界定耕地生態經濟系統的時空邊界,繪制能值系統圖(圖1)。

圖1 耕地生態經濟系統的能值系統圖Fig.1 Emergy system of cultivated land eco-economic system

(2)確定和量化支持系統運行的物質和能量流,選擇適當的能值轉換率計算能值指標。

(3)基于能值分析方法的評價體系建立與分析。

(4)分析耕地生態經濟系統的可持續集約化水平時空演變規律,對系統優化提出建議。

2.2.1 繪制能值系統圖

耕地生態經濟系統的能值投入按其起源主要分為兩大類,一類來源于自然環境的能值投入,包括可更新環境資源及不可更新環境資源;另一類來源于社會經濟系統的能值投入,包括可更新有機能及不可更新工業輔助能。可更新環境資源主要包括太陽能、雨水勢能、雨水化學能和地球旋轉能;不可更新環境資源主要考慮表土凈損失能;可更新有機能主要考慮種子、勞動力;不可更新工業輔助能主要包括農藥、化肥、燃料、地膜、農業機械等。能值產出主要包括農產品存量能值和廢棄物能值。農產品主要指糧食、蔬菜和油料作物。廢棄物主要指耕地利用過程中產生的廢氣、廢水。

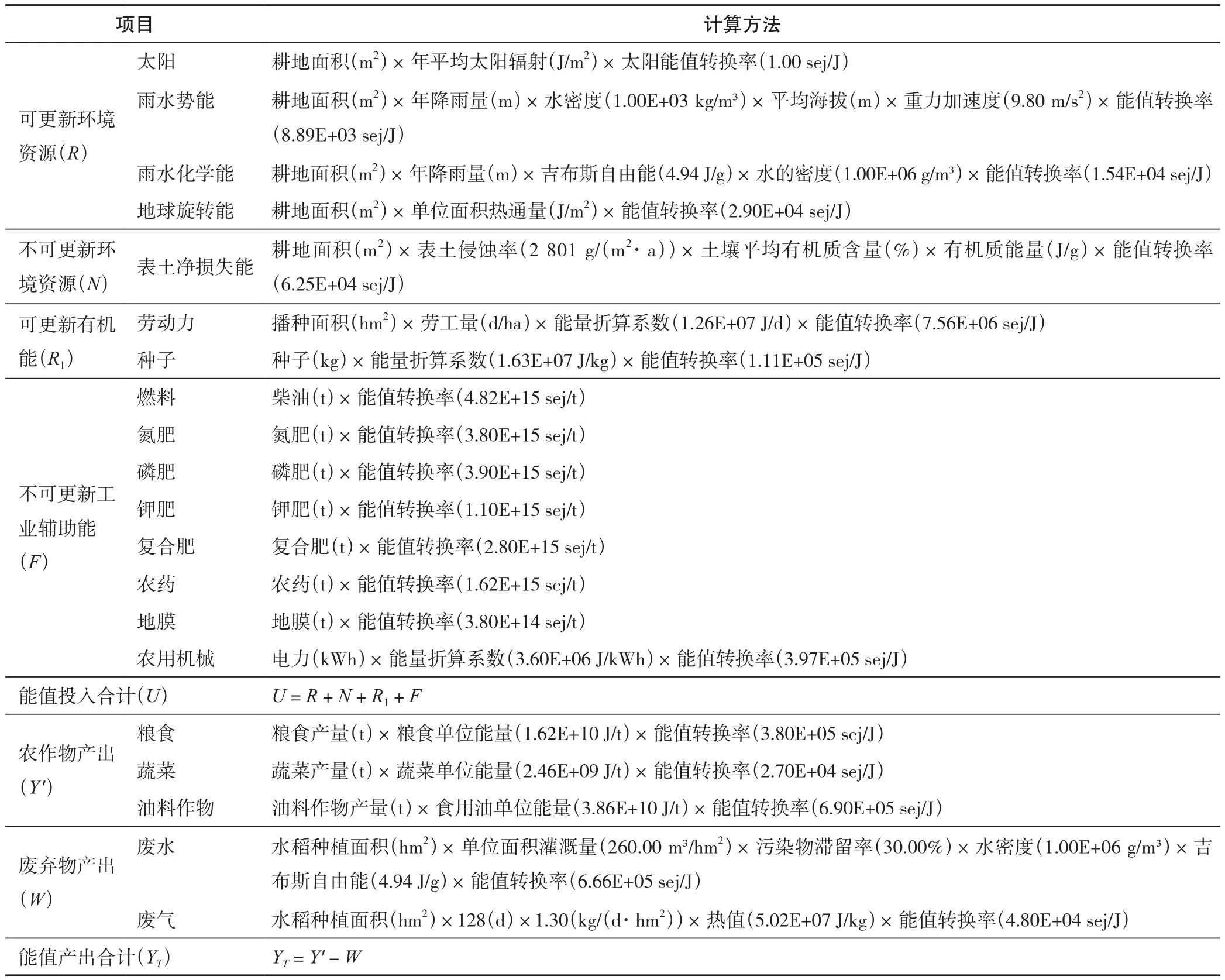

2.2.2 編制能值分析表

首先,列出耕地生態經濟系統中主要的能量輸入和輸出項。其次,計算不同性質能量的太陽能值。可更新環境資源中,由于太陽能、雨水勢能、雨水化學能和地球旋轉能都是太陽輻射能的轉換形式,為避免重復計算,僅考慮其中的最大值。最后,編制能值分析表(表1)。

表1 耕地利用可持續集約化能值分析表Tab.1 Emergy analysis of sustainable intensification of cultivated land use

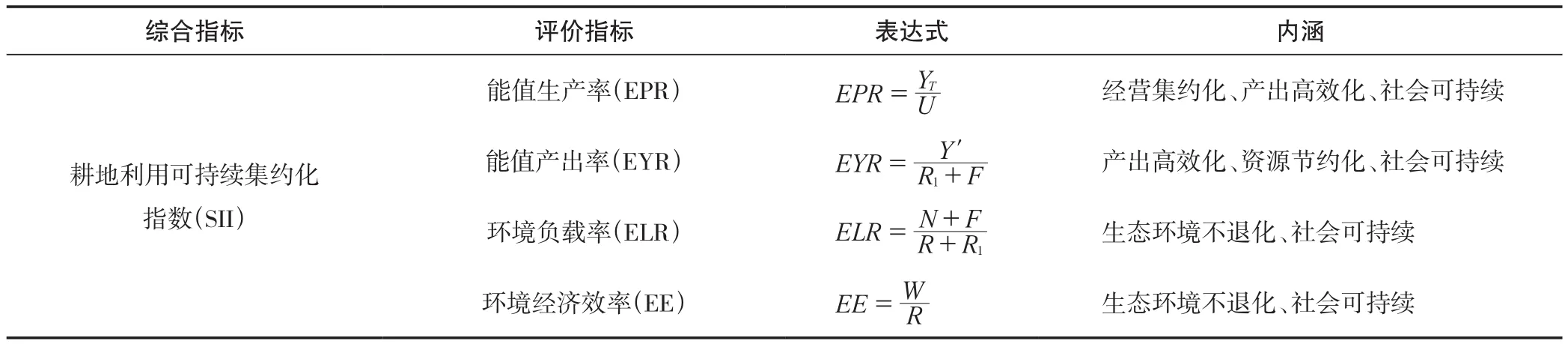

2.2.3 耕地利用可持續集約化評價體系

耕地利用可持續集約化不是耕地利用集約化與可持續性的簡單結合,而是追求實現高產出效率和最小的負效應,可看作是自然環境系統和社會經濟系統之間相互作用的函數。參考已有研究[6,9],可使用能值生產率(EPR)、能值產出率(EYR)、環境負載率(ELR)、環境經濟效率(EE)綜合構建耕地利用可持續集約化指數(SII)(表2):

表2 基于能值的可持續集約化綜合評價體系Tab.2 Comprehensive evaluation system of sustainable intensification based on emergy

式(1)中:SIIi為沈陽市第i個行政區的耕地利用可持續集約化指數;EPRi為沈陽市第i個行政區的能值生產率;ERRi為沈陽市第i個行政區的能值產出率;ELRi為沈陽市第i個行政區的環境負載率;EEi為沈陽市第i個行政區的環境經濟效率。

能值生產率(EPR)反映耕地利用投入產出效率,對應“經營集約化”和“產出高效化”內涵,表征投入的集約性和有效性,能值生產率越高,向耕地中投入同樣的資源獲得的產量越高,投入越集約、有效。能值產出率(EYR)反映人類社會對系統投入的回報率,對應“產出高效化”和“資源節約化”內涵,表征耕地生態經濟系統對經濟活動的貢獻率及系統資源的利用效率。環境負載率(ELR)、環境經濟效率(EE)反映耕地利用產生的環境壓力,對應“生態環境不退化”內涵,ELR、EE越大,耕地利用對環境造成的壓力越大。同時,4個指標也在一定程度上體現了“社會可持續”內涵。

2.3 數據來源

本文使用的數據主要包括2000—2019年沈陽市相關轄區耕地投入產出數據,包括耕地面積、年平均太陽輻射量、年平均降雨量、平均海拔、勞工量、農作物播種面積、種子、燃料、化肥、農藥、地膜、農業機械、糧食產量、油料作物產量、蔬菜產量等,來源于歷年《沈陽年鑒》、《沈陽統計年鑒》、《全國農產品成本資料匯編》、中國科學院資源環境科學與數據中心、全國溫室數據系統等。

3 評價結果分析

3.1 能值輸入—輸出的總體變化特征

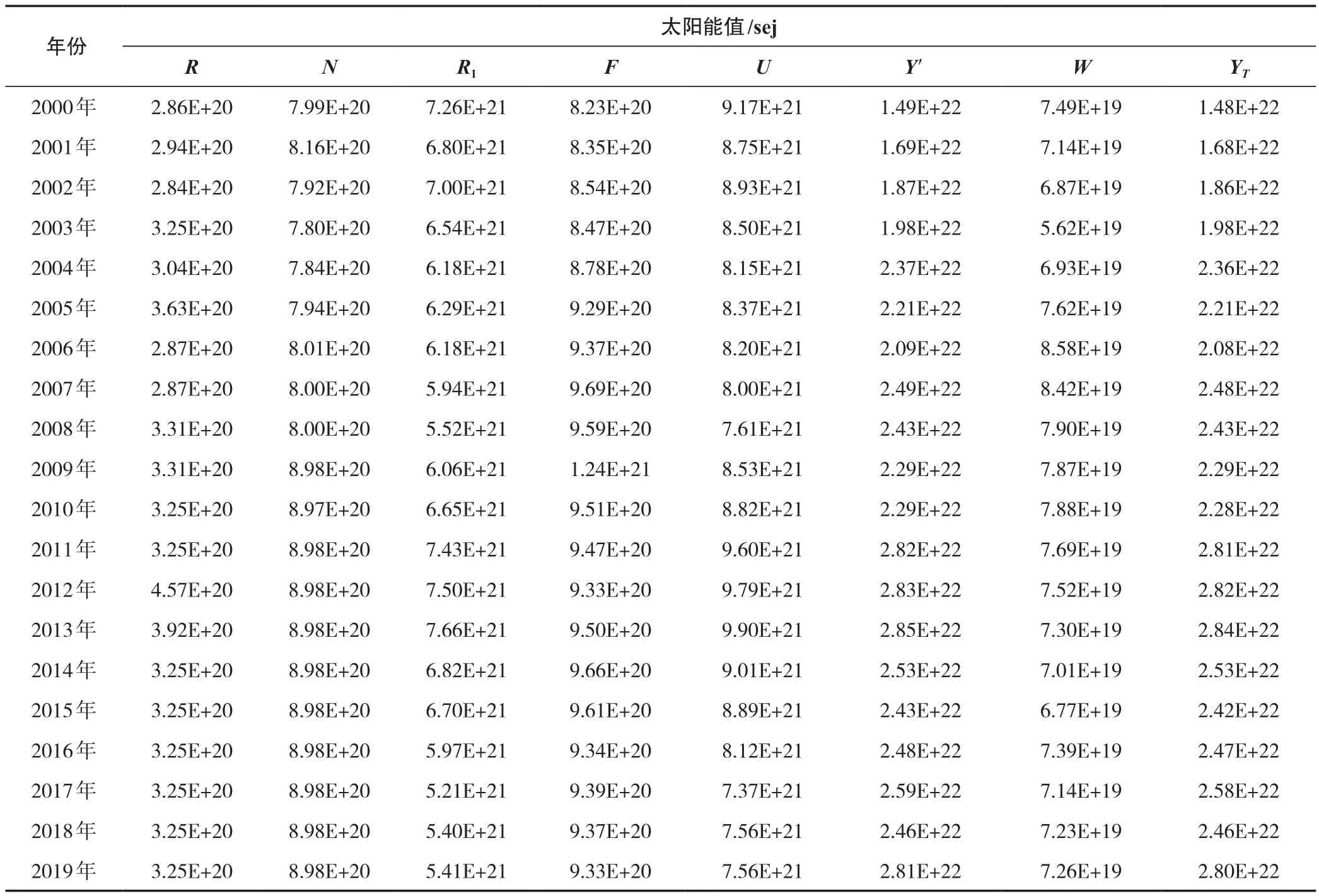

2000—2019年,沈陽市耕地生態經濟系統總投入能值逐漸減少,減幅17.53%,總輸出能值逐漸增加,增幅89.19%(表3)。來自社會經濟系統的能值投入對耕地生態經濟系統產出作用最大,年平均貢獻率為86.11%,這與王明全等人研究所得的“遼寧主要依靠人工輔助能源的大量投入來獲得產量的提高”一致[16]。2019年,農用柴油投入量較2000年增加24.29%,農業機械動力投入量增加123.30%,勞動力投入能值減少25.58%,說明農業機械對勞動力起到了一定的替代作用,農業現代化水平提高。農作物產出能值從2000年的1.49E+22 sej增加到2019年的2.81E+22 sej,增幅88.73%。其中,糧食、油料作物增幅較大,分別為90.44%、82.00%,這與品種改良、耕作技術改進、油料作物具有更高的價格優勢有關。廢棄物的能值從7.49E+19 sej下降至7.26E+19 sej,下降3.06%。

表3 沈陽市2000—2019年耕地生態經濟系統能值狀況Tab.3 Emergy of cultivated land use system in Shenyang City from 2000 to 2019

3.2 能值指標的時空分布

3.2.1 能值生產率(EPR)和能值產出率(EYR)的時空分布

研究期內,沈陽市耕地生態經濟系統的能值生產率(EPR)從2000年的1.61波動上升至2019年的3.70(表4),增加了129.40%,說明耕地利用投入更集約、有效;各行政區均呈波動上升趨勢,其中,康平縣、法庫縣、沈北新區上升趨勢最為明顯,南高北低的空間差異逐漸縮小(圖2)。

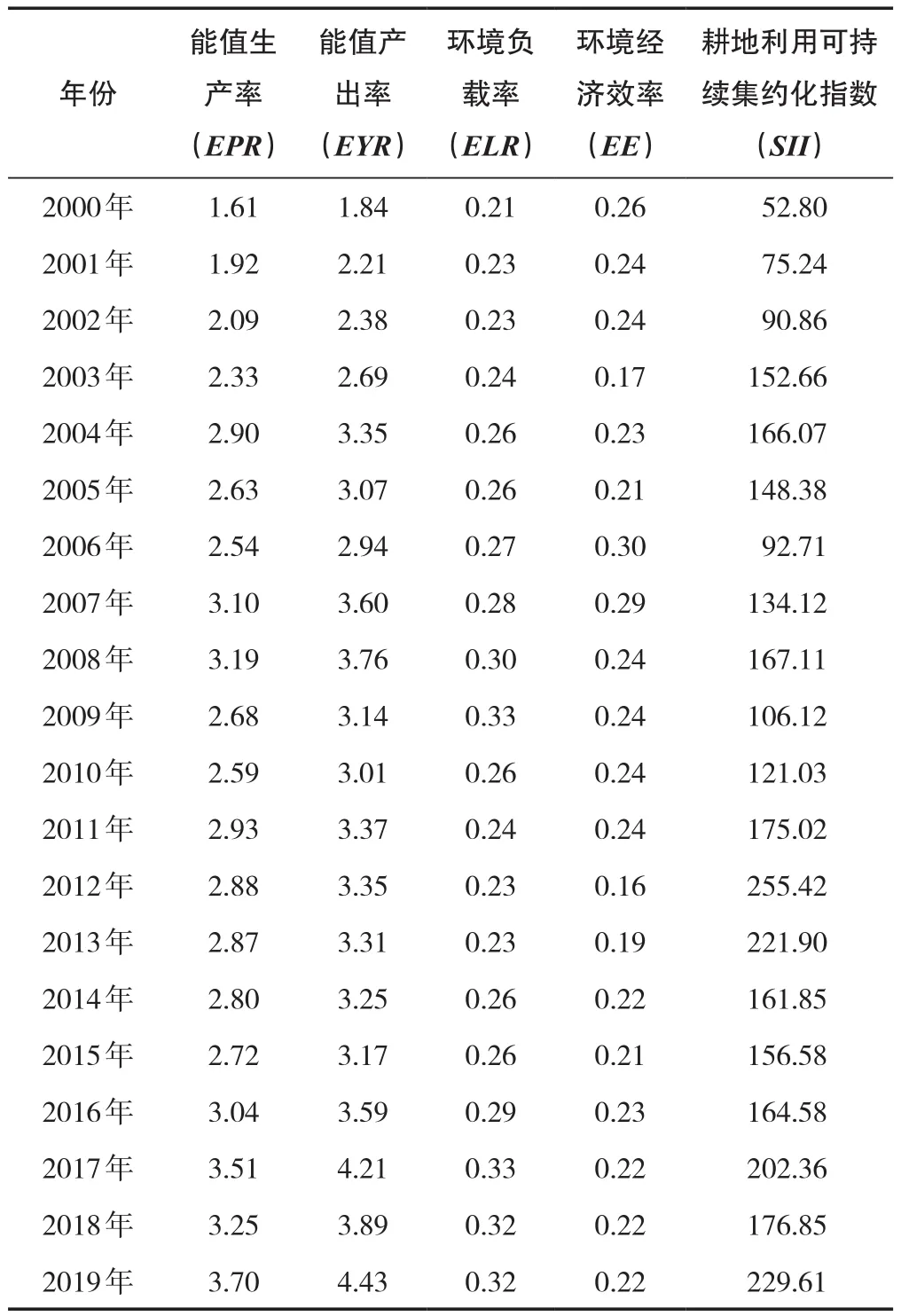

表4 沈陽市2000—2019年可持續集約化綜合評價指標Tab.4 Comprehensive evaluation index of sustainable intensification in Shenyang City from 2000 to 2019

研究期內,沈陽市能值產出率(EYR)呈波動上升趨勢,由2000年的1.84增至2019年的4.43(表4),增幅140.76%。這表明沈陽市耕地利用對社會經濟活動具有一定貢獻,資源利用效率提高。2000—2019年,沈陽市各行政區能值產出率大體呈波動上升趨勢,增幅從高到低依次為:康平縣>沈北新區>法庫縣>渾南區>蘇家屯區>于洪區>遼中區>新民市,南高北低的空間差異逐漸縮小(圖2)。

圖2 沈陽市能值生產率(EPR)和能值產出率(EYR)的時空特征Fig.2 Spatial-temporal characteristics of the emergy productivity ratio (EPR) and the emergy yield ratio(EYR) in Shenyang City

3.2.2 環境負載率(ELR)和環境經濟效率(EE)的時空分布

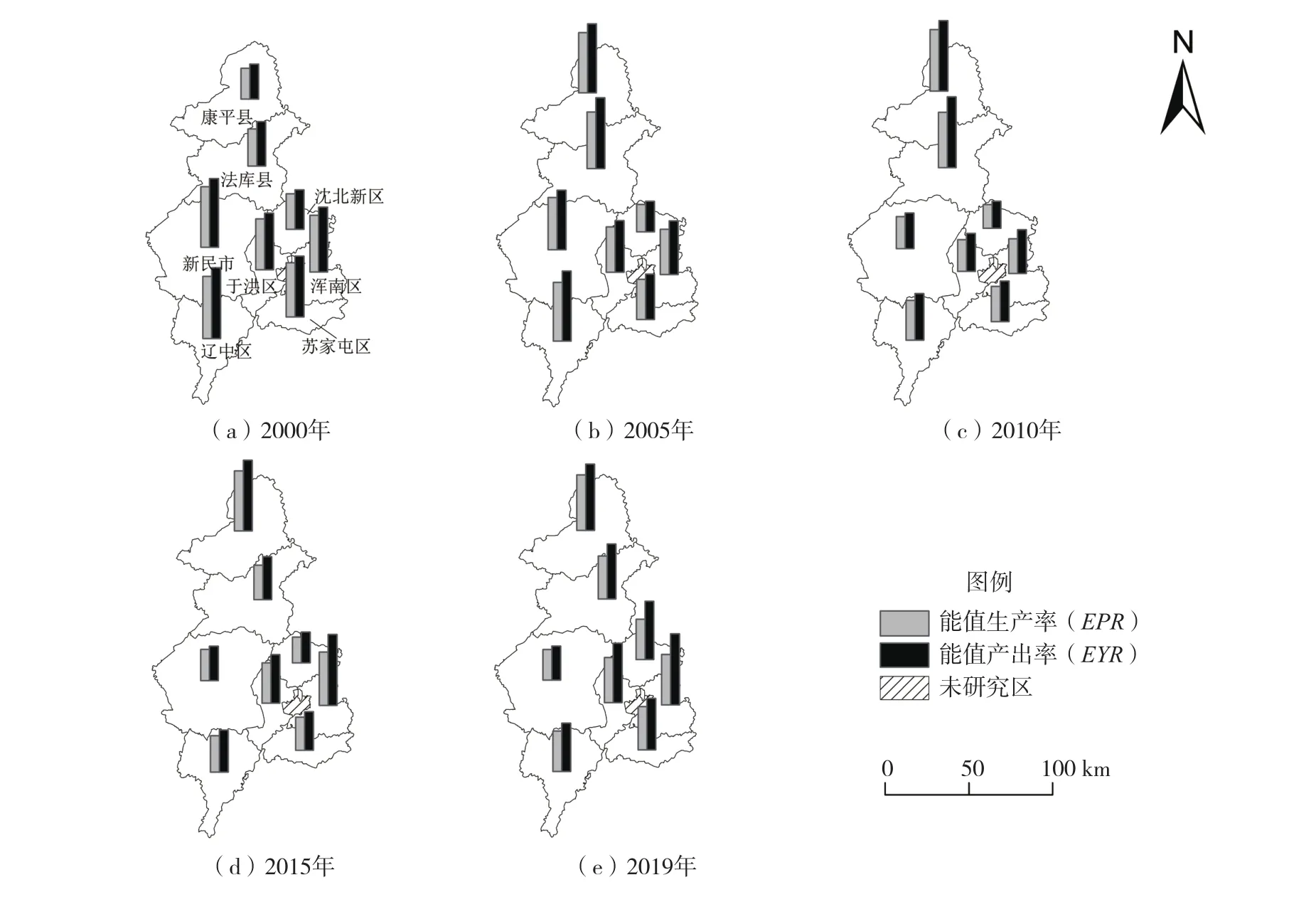

2000—2019年,沈陽市環境負載率(ELR)呈“M”型變化,總體增加了48.69%,這與不可更新能值投入增多有關。除遼中區、新民市的環境負載率呈現波動下降的態勢外,其他地區皆呈波動上升趨勢(圖3),且北高南低的空間差異逐漸縮小。研究區中,法庫縣的環境負載率均值最大,為0.37,這與該地區降水量偏少,不可更新能值投入較多有關。

圖3 沈陽市環境負載率(ELR)和環境經濟效率(EE)的時空特征Fig.3 Spatial-temporal characteristics of the environmental loading ratio (ELR) and environmental economic efficiency (EE) in Shenyang City

2000—2019年,沈陽市的環境經濟效率(EE)呈“W”型變化,整體由2000年的0.26降至2019年的0.22,減幅15.38%。這與滕佳霏、周騰禹“2010—2017年沈陽市土地生態安全壓力指數呈下降趨勢”的研究結果一致[17]。除沈北新區、遼中區、新民市外,其他地區均呈波動下降趨勢,這與水稻種植面積的變化有直接關系,而南高北低的空間分布格局沒有發生明顯變化。

3.2.3 耕地利用可持續集約化指數(SII)的時空分布

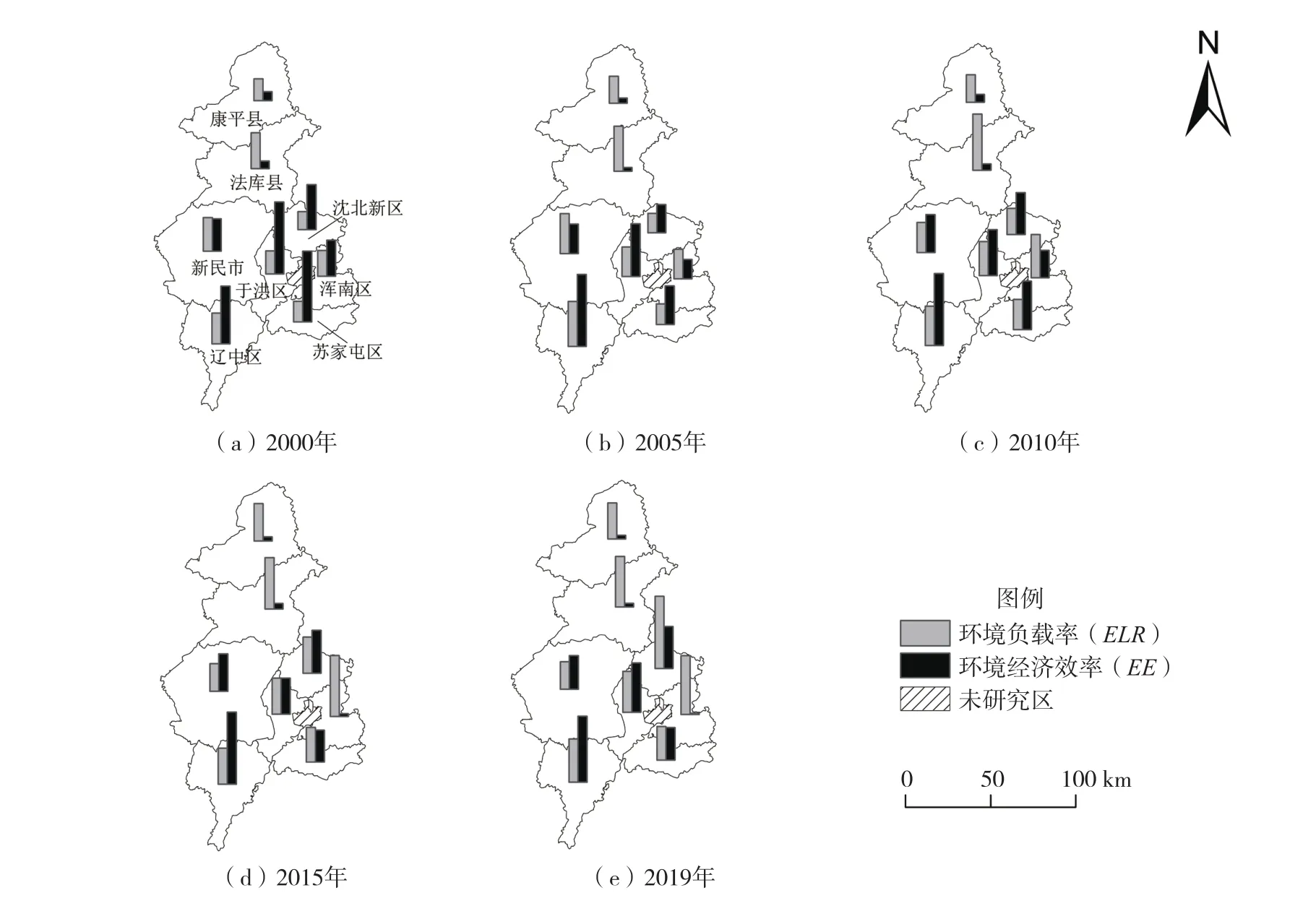

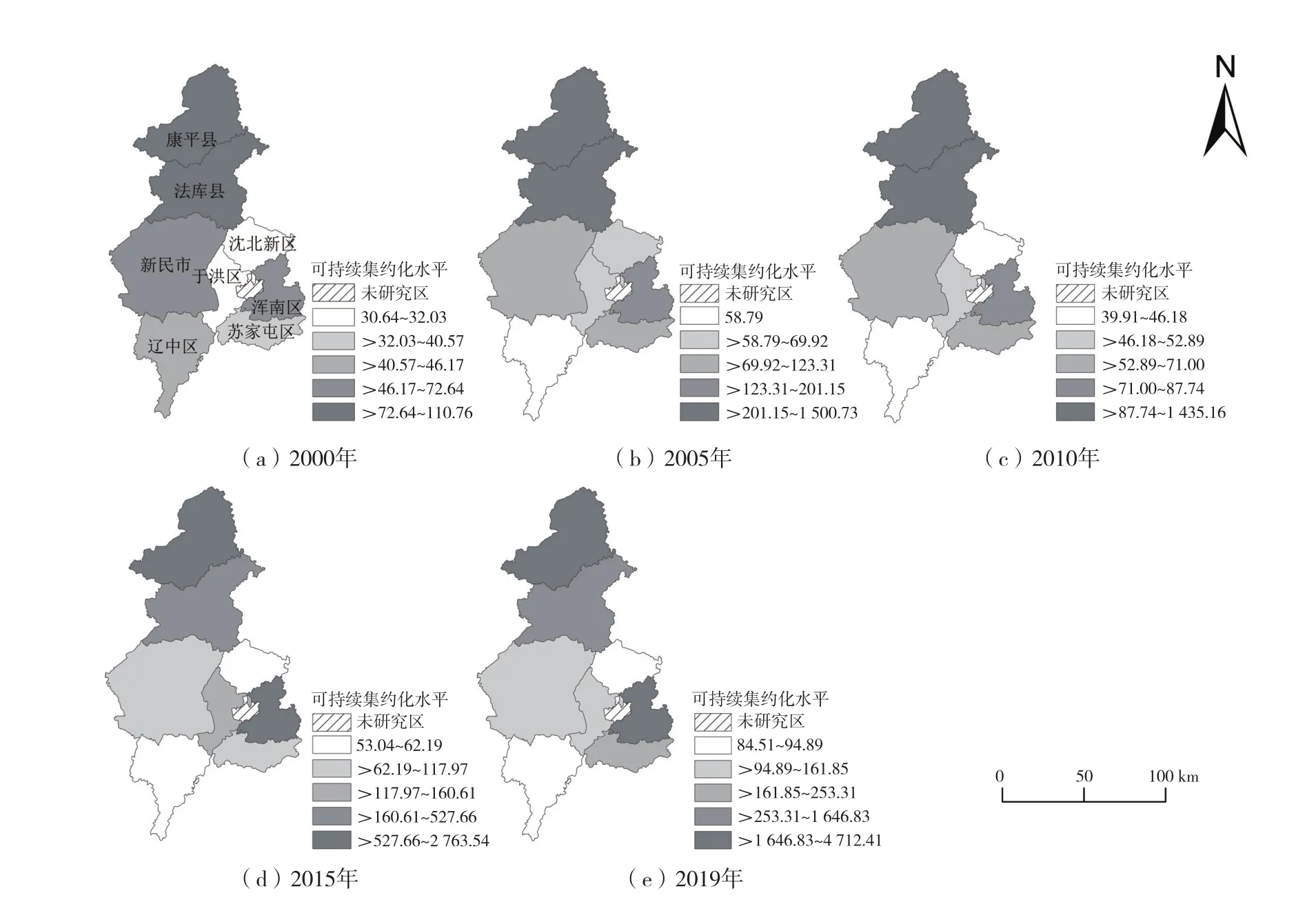

耕地利用可持續集約化指數(SII)綜合反映了耕地利用的可持續集約化水平,2000年,法庫縣耕地利用可持續集約化水平最高(圖4),可持續集約化指數為110.76,這與其農業勞動力充足、種子投入能值大、不可更新工業輔助能投入較多,而水稻種植面積小有關。其次為康平縣、渾南區、新民市、遼中區、蘇家屯區、于洪區、沈北新區,SII值分別為95.04、72.64、72.58、46.17、40.57、32.03、30.64,變異系數為0.48,耕地利用可持續集約化水平由西北向東南先下降后上升。

圖4 沈陽市耕地利用可持續集約化的時空格局Fig.4 Spatial-temporal pattern of the sustainable intensification of cultivated land use in Shenyang City

2005年,康平縣、法庫縣的耕地利用可持續集約化水平相對較高,SII值分別為1 500.73、1 041.33,這與兩縣農業勞動力充足、不可更新工業輔助能投入較高有關;渾南區、新民市、蘇家屯區、沈北新區、于洪區處于中等水平,SII值分別為201.15、123.31、106.80、69.92、69.12;遼中區的水平較低,SII值為58.79,變異系數為1.40。沈陽市各區縣耕地利用可持續集約化水平較2000年均有所提高,呈現自西北向東南先下降后上升的空間格局。其中,康平縣提升幅度最大,為1 479.09%,這與該年康平縣降雨增多,不可更新工業輔助能投入增加20.66%,水稻種植面積減少36.93%,系統運行消耗的生態資本降低有關。

2010年,康平縣的耕地利用可持續集約化水平最高,SII值為1 435.16,其次為法庫縣、渾南區、新民市、蘇家屯區、于洪區、遼中區、沈北新區,SII值分別為784.61、87.74、71.00、66.81、52.89、46.18、39.91,變異系數為1.60。沈陽市各區縣耕地利用可持續集約化水平均下降,這可能與該年降水量減少到2005年的約40%,農產品產出減少有關,空間分布格局依然為自西北向東南先下降后上升。

2015年,康平縣、渾南區耕地利用可持續集約化水平較高,SII值分別為2 763.54、2 124.61;法庫縣、于洪區、蘇家屯區、新民市處于中等水平,SII值分別為527.66、160.61、117.97、106.88;遼中區、沈北新區的耕地利用可持續集約化水平最低,SII值分別為62.19、53.04,變異系數為1.46。除法庫縣外,其他各區縣耕地利用可持續集約化水平均較2010年有所提高。其中,渾南區上升幅度最大,增幅為2 321.54%,這主要與其該年降水量增多、水稻種植面積減少有關。空間分布格局沒有發生明顯變化,依然為自西北向東南先下降后上升。

2000—2019年,沈陽市耕地利用可持續集約化指數呈波動上升趨勢,到2019年,可持續集約化指數由2000年的52.80增至229.61,增幅為334.87%,變異系數為1.38。沈陽市各區縣耕地利用可持續集約化水平均得到提高,自西北向東南先下降后上升的空間格局沒有發生明顯變化(圖4),主要的原因是康平縣、法庫縣、渾南區的水稻種植面積遠低于于洪區、蘇家屯區、遼中區、沈北新區等地區,排放的廢棄物能值較低,耕地利用產生的環境壓力較小。其中,康平縣耕地利用可持續集約化水平最高,這與其來自社會經濟系統的能值投入較多,而水稻種植面積小,由此產生的廢氣、廢水較少有關;渾南區耕地利用可持續集約化水平變化最大,這與其水稻種植面積減少95.86%,投入能值減少63.81%有關;遼中區耕地利用可持續集約化水平增幅最小,這與其經濟發展相對較慢、水稻種植面積變化較小有關;隨著時間的推移,各行政區耕地利用可持續集約化水平之間的差距由大變小。

4 結論與建議

4.1 結論

耕地利用可持續集約化是優化耕地利用模式、協調日益增長的糧食需求與資源環境約束之間矛盾的必然要求。本文基于能值分析法,對沈陽市耕地利用能值輸入—輸出的總體變化特征、能值生產率、能值產出率、環境負載率、環境經濟效率、可持續集約化水平的時空格局進行探討,刻畫分析了沈陽市耕地利用可持續集約化轉型的過程。主要結論如下:

(1)2000—2019年,沈陽市耕地生態經濟系統投入能值總體減少了17.53%,輸出能值總體增加了89.19%。來自社會經濟系統的能值投入對耕地生態經濟系統產出作用最大,年平均貢獻率為86.11%。

(2)2000—2019年,能值生產率和能值產出率逐漸提高,分別增加了129.40%、140.76%,各行政區均呈現波動上升的趨勢,南高北低的空間分布差異逐漸縮小。環境負載率呈“M”型變化,總體增加了48.69%,北高南低的空間分布差異逐漸縮小,環境經濟效率呈“W”型變化,總體下降了15.38%,南高北低的空間分布格局沒有發生明顯變化。

(3)2000—2019年,沈陽市耕地利用可持續集約化水平呈波動上升趨勢,總體增加334.87%,且各行政區均得到提高,自西北向東南先下降后上升的空間格局沒有發生明顯變化,自然環境條件、來自社會經濟系統的能值投入、水稻種植面積差異是時空格局分異的重要原因。

4.2 建議

自然因素是耕地利用的先決條件,在此基礎上,社會經濟及政策因素也發揮重要的作用。沈陽市的氣候、地形條件良好,具有適宜農作物生長的較好種植條件,下一步應結合耕地利用現實情況從投入結構、種植模式、主體響應等方面針對性地開展優化調控。為實現沈陽市耕地利用可持續集約化,提出以下建議。

(1)科學優化耕地生態經濟系統能值投入結構,提高糧食產出能力。耕地生態經濟系統是開放的耗散系統,充分考慮區域耕地生態經濟系統能值投入結構特征,是保持系統穩定發展并取得高效益的前提。例如,2015年法庫縣耕地生態經濟系統總輸入能值較2010年增加9.75%,其中,來自自然環境系統的能值與不可更新工業輔助能沒有發生明顯變化,可更新有機能投入增加15.02%,但農產品產出減少20.64%,說明法庫縣耕地生態經濟系統未能高效運轉,需要進一步關注耕地利用的投入要素替代、減量增效技術,提高資源綜合利用效率。

(2)基于耕地利用可持續集約化時空格局,因地制宜推進系統優化設計。格局往往受系統內外因素綜合作用形成[18],耕地利用可持續集約化水平及其時空格局亦是如此。研究顯示,沈陽市水稻種植對耕地利用可持續集約化具有重要影響,有必要在水稻種植面積較大的地區進行系統優化設計,促進耕地生態經濟系統內外因素的協同高效耦合,進而推動耕地系統的適應性響應。例如,采取免耕秸稈還田技術,促進微生物對土壤有機碳的周轉和積累,提升土壤有機質的穩定性,從而提高耕地生態經濟系統穩定性[19],優化系統生產力、盈利能力,改善土壤健康,減少燃料消耗及水稻生產所需的勞動力和水資源[20]。

(3)提高農民耕地保護責任意識,強化耕地利用可持續集約化行為響應。引導農民關注生態、氣候和經濟條件的變化,強化農民耕地利用行為的內在適應性和動態響應,對推動耕地利用可持續集約化轉型具有重要意義。康平縣、法庫縣不可更新工業輔助能投入相對較高,而勞動力投入能值相對較小,為避免農業生態污染,可考慮增加有機能能值投入,推動秸稈綜合利用,促進區域耕地生態經濟系統平衡。蘇家屯區、沈北新區、于洪區經濟發展較好、城鎮化率較高,不可更新工業輔助能投入較低,可適當增加不可更新工業輔助能投入,提高經濟效益。