某三級公立醫院醫務人員對人工智能醫學應用倫理問題的認知研究

趙丹娜,趙藍藍,陳 任,3,魯 超

1.安徽醫科大學衛生管理學院,安徽 合肥 230032;2.安徽醫科大學第二附屬醫院質量管理辦公室,安徽 合肥 230601;3.安徽醫科大學附屬宿州醫院科教科,安徽 宿州 234000

隨著工業化、城鎮化、人口老齡化進程加快,居民生產生活方式和疾病譜不斷變化,公眾對于精準高效的醫療衛生和健康服務的需求更加迫切[1]。在我國推進健康中國建設進程中,人工智能技術因能有效提升醫療服務能力、效率和質量,在醫學領域的應用得到快速發展,也為改善醫療供給帶來新的契機。2017年國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,將醫療列為首批人工智能應用的重點領域,要求推廣應用人工智能治療的新模式新手段,建立快速精準的智能醫療體系[2]。然而醫療人工智能技術與生態發展的不成熟衍生出一系列倫理問題與風險,如隱私保護、數據安全性風險、人工智能濫用以及偏倚與歧視等[3-5]。醫療人工智能獲取的用戶信息可能未經授權擅自用于他途,侵犯用戶知情權與隱私權;醫療人工智能的數據安全漏洞帶來用戶信息外泄和網絡攻擊風險;醫療人工智能濫用,既包括醫務人員的不規范使用,也包括公眾的盲目使用,例如醫療人工智能程序在網絡廣泛出現,其服務條款包含免責聲明,但公眾未必閱讀和理解,依賴其提供的不成熟技術服務,可能會對健康決策產生負面影響;醫療人工智能引發偏見的風險,表現為在不均衡的大數據集上訓練的人工智能機器學習模型可能嵌入甚至放大造成醫療不平等的系統性偏差;人工智能算法復雜且缺乏透明度也將影響醫療人工智能開發和應用的可控性和可信度。2018年機器人和人工智能大會發布《人工智能創新發展道德倫理宣言》,對人工智能研發和使用提出倫理道德要求,同時指出人工智能發展在深度與廣度上難以預測[6]。這種困難不僅是技術層面上發展的不確定性,更是生命支持及醫療應用場景中的不確定性[7]。鑒于此,醫療人工智能倫理問題與風險的研究和治理策略已經成為保護患者安全,提升醫療人工智能應用信任水平乃至推動其發展的重要保障和支持。

目前,我國人工智能的倫理研究和治理尚處于起步階段,基礎理論相對薄弱,完備的醫療人工智能倫理治理體系亟待構建。在人工智能醫學應用領域,醫務人員是非常關鍵的角色,醫務人員過度依賴或排斥醫療人工智能都不利于其良性發展,醫務人員對醫療人工智能潛在風險和倫理問題的認知水平,以及識別、評估、應對、防范能力將極大影響人工智能醫學應用的成效。因此,在醫療人工智能倫理治理和規范倫理審查的過程中,開展醫務人員對醫療人工智能倫理認知方面的研究是首要任務。本研究針對安徽省某三級公立醫院醫務人員對人工智能倫理問題的認知現狀開展調查,并對影響其認知程度的因素進行分析,為系統化提升醫務人員對人工智能醫學應用的倫理認知和倫理決策能力提出針對性建議,為促進醫療人工智能健康發展提供一定的循證依據。

一、對象和方法

(一)對象

本研究以安徽省宿州市某三級公立醫院醫務人員為調查對象,采用方便抽樣法,于2021年5月通過網絡問卷對醫務人員進行現況調查。調查員將網絡問卷以兩種形式(問卷星的網頁鏈接和二維碼)發放給醫院的醫務人員進行作答,共回收問卷813 份,其中有效問卷813 份,問卷有效率為100%。問卷堅持匿名和自愿原則,相同的IP 地址僅能提交一次。

(二)研究方法

本研究在梳理文獻和咨詢專家的基礎上,結合研究目的初步設計出調查問卷,在專家指導下對調查內容進行調整和完善,并邀請專家對問卷內容進行效度論證,最終確定調查問卷。問卷內容包括:①醫務人員的個人信息,包含性別、專業年限、學歷、職稱以及崗位等;②對人工智能醫學應用的了解程度;③對人工智能醫學應用中倫理問題的了解渠道和認知情況。

(三)統計學方法

將問卷星收集的原始數據導入SPSS22.0軟件進行數據分析。①描述性分析:醫務人員一般人口學特征,醫務人員對人工智能醫學應用的了解程度,醫務人員對人工智能醫學應用倫理問題的了解程度;分類資料采用例數(構成比)表示。②卡方檢驗分析:醫務人員了解人工智能醫學應用倫理問題渠道的差異分析;醫務人員對人工智能醫學應用中倫理問題認知的差異分析。③二元Logistic回歸分析:醫務人員對人工智能醫學應用中“倫理問題”認知層面差異的影響因素分析。P<0.05為差異有統計學意義。

二、結 果

(一)基本特征和主要研究變量分布

在813 名調查對象中,女性占82.5%,男性占17.5%;本科學歷占比為78.6%,專科占15.2%,碩士及以上占6.2%;職稱為無、初級、中級、副高級和正高級占比分別為6.5%、41.2%、43.3%、7.0%及2.0%;臨床人員占24.7%,非臨床人員占75.3%(表1)。

表1 醫務人員的基本特征及主要研究變量分布情況

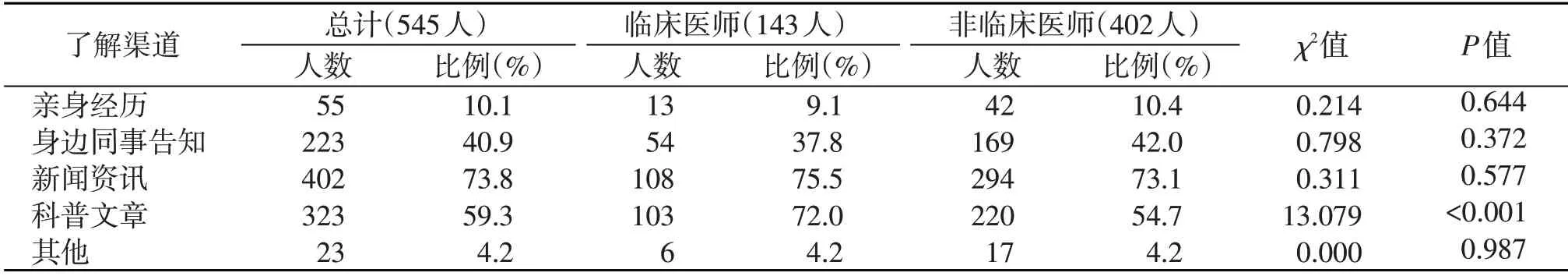

(二)知識了解渠道

調查顯示,醫務人員了解人工智能醫學應用中倫理問題的渠道較為分散,73.8%的人選擇“新聞資訊”,59.3%的人選擇“科普文章”,40.9%的人選擇“身邊同事告知”,10.1%的人選擇“親身經歷”。醫務人員中臨床醫師選擇“科普文章”的比例顯著高于非臨床醫師(72.0%vs.54.7%,P<0.001)。除此以外,臨床醫師和非臨床醫師了解人工智能醫學應用中倫理問題的渠道差異沒有統計學意義(表2)。

表2 醫務人員了解人工智能醫學應用中倫理問題的渠道

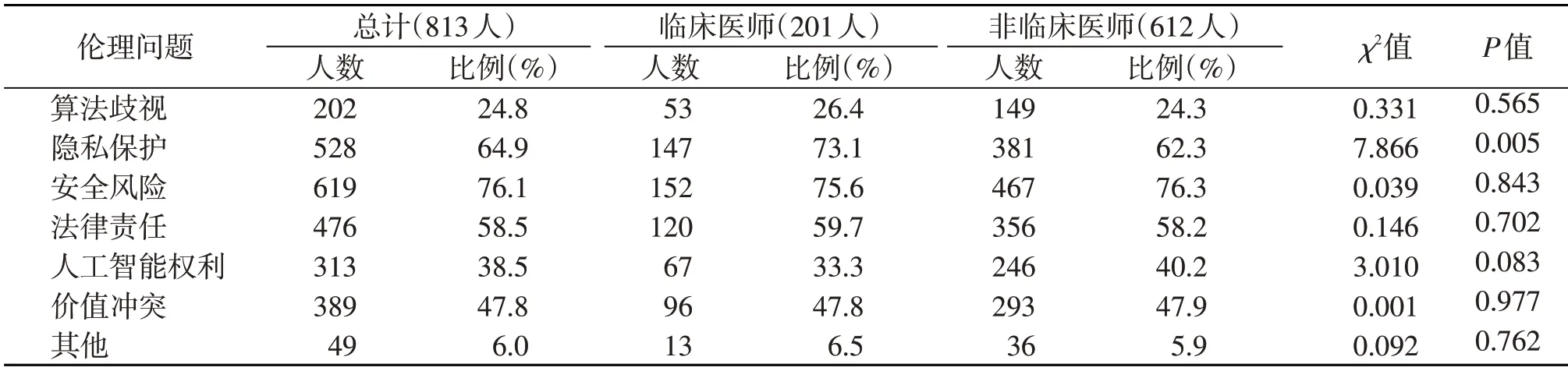

(三)人工智能醫學應用中的倫理問題

調查顯示,醫務人員認為人工智能醫學應用中的倫理問題有“安全風險”(76.1%)、“隱私保護”(64.9%)、“法律責任”(58.5%)、“價值沖突”(47.8%)、“人工智能權利”(38.5%)、“算法歧視”(24.8%)、“其他”(6.0%)。醫務人員中臨床醫師認為“隱私保護”是人工智能醫學應用中倫理問題的比例顯著高于非臨床醫師(73.1%vs.62.3%,P=0.005,表3)。

表3 醫務人員對于人工智能醫學應用中倫理問題的認知

(四)醫務人員了解人工智能醫學應用倫理問題的影響因素

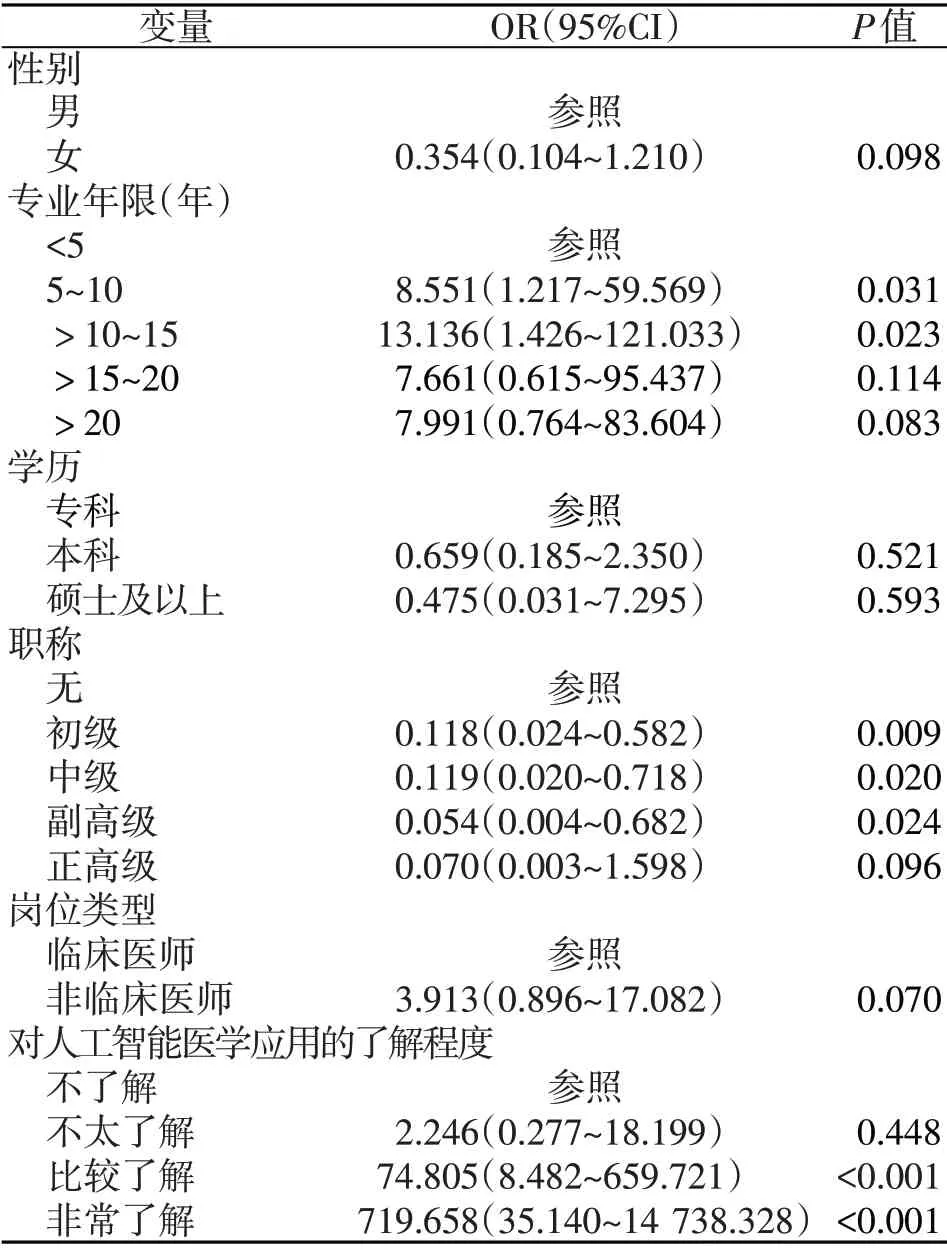

采用二元Logistic 回歸分析醫務人員對人工智能醫學應用倫理問題的認知層面差異。以醫務人員對人工智能醫學應用中“倫理問題”的了解程度為因變量,根據醫務人員對題目“您對人工智能醫學應用中倫理問題的了解程度”的作答情況,將選項分為“了解”(合并選項“非常了解”和“比較了解”,取值為1)和“不了解”(合并選項“完全不了解”和“不太了解”,取值為0)。自變量為醫務人員的基本信息及醫務人員對人工智能醫學應用的了解程度。回歸結果顯示,醫務人員專業年限、職稱、對人工智能醫學應用的了解程度3個因素與醫務人員對人工智能醫學應用倫理問題的了解程度差異具有統計學意義(P<0.05,表4)。

表4 醫務人員了解人工智能醫學應用倫理問題的影響因素

三、討論與建議

(一)醫務人員了解人工智能醫學應用倫理問題渠道分散

調查顯示,醫務人員了解人工智能醫學應用倫理問題的途徑較為分散,73.8%的醫務人員通過“新聞資訊”、59.3%通過“科普文章”來了解相關倫理問題。臨床醫師選擇通過“科普文章”了解人工智能醫學應用倫理問題的比例(72.0%)顯著高于非臨床醫師(54.7%)。這表明自學是醫務人員獲取人工智能醫學應用倫理問題的重要方式,臨床醫師比非臨床醫師了解倫理問題的渠道更多。推進人工智能醫學應用的健康發展,要充分利用互聯網平臺、繼續教育機構、新聞媒體、科普讀物等渠道,科學普及人工智能醫學應用的場景和知識,加強對人工智能在醫學領域應用的利弊、風險及其倫理問題的宣教,提高患者、醫務人員以及社會公眾對人工智能醫學應用及其倫理問題的認知水平。

(二)醫務人員倫理意識、素養和行為能力的提升與人工智能醫學應用中倫理問題與風險的防范密切相關

醫療人工智能有助于提高生產力,但也具有隱患,從人工智能醫學應用的發展現狀看,安全性風險概率高且后果嚴重[8]。本調查中76.1%的醫務人員認為“安全風險”是人工智能醫學應用中的倫理問題。醫療人工智能的“安全風險”包括對生命健康的直接威脅、決策失誤以及信息安全風險[9],而生命健康是患者和醫務人員最為重視的。此外,近半數參與調查的醫務人員認為“隱私保護”“法律責任”和“價值沖突”是人工智能醫學應用中的倫理問題。由此可知,醫務人員認為人工智能在醫學應用中的倫理問題種類繁多且存在廣泛。值得注意的是,臨床醫師中認為“隱私保護”是醫療人工智能在實際應用中存在倫理問題的比例(73.1%)顯著高于非臨床醫師(62.3%)。臨床醫師應用人工智能診療機會更大,其直接面對患者,采集和使用患者信息,對患者隱私保護需求和隱私暴露風險理解更為深刻。本調查中僅24.8%的醫務人員認為“算法歧視”是人工智能的倫理問題,表明醫療人工智能“算法歧視”問題在被調查人群中關注不多,盡管公平性是國內外涉及人的醫學相關研究的重要倫理原則,如《貝爾蒙報告》提出公正原則是三大基本倫理學原則之一,要求研究者應公平待人,研究設計方案要使每個參加者承受的風險和受益得以公平地分配。該結果也反映出醫療人工智能算法導致不公平的倫理問題較為隱匿,容易被醫務人員忽略,提示醫療人工智能早在算法研發階段就應有倫理監管介入。醫務人員應盡可能全面了解醫療人工智能倫理問題產生的原因和表現形式,才能更好地應對與防范,維護患者權益。據此,醫學倫理審查和醫務人員倫理培訓應全面考慮醫療人工智能各種倫理問題,提升醫務人員倫理意識、素養和行為能力,將倫理風險防范與化解工作前置。

(三)識別重點人群,開展人工智能醫學應用倫理知識的系統化培訓

調查中33.0%的醫務人員對人工智能醫學應用中的倫理問題完全不了解,表明人工智能醫學應用倫理問題在醫務人員中知曉度一般。這與我國醫療人工智能應用處于發展階段、不同類別醫療機構間應用水平分布不均、醫學倫理教育沒有常規系統地開展以及人工智能醫學應用的倫理知識宣傳不到位有關。其中,專業年限為5年以下或15年以上,職稱為初、中級和副高級,對人工智能醫學應用了解程度較低的醫務人員,其對人工智能醫學應用倫理問題的了解程度更低。

在專業年限方面,專業年限為5~10年和>10~15年的醫務人員了解人工智能醫學應用中倫理問題的可能性分別是專業年限5年以下醫務人員的8.551倍和13.136倍,且差異具有統計學意義(P<0.05),而專業年限15年以上的醫務人員與專業年限5年以下者的差異無統計學意義。這表明專業年限在5~15年的醫務人員,是承擔臨床和創新工作的主力,有更多的需求和機會接觸包括人工智能醫療應用在內的新技術新項目,而其對人工智能醫療應用的接受度、主動性相對較高,對人工智能醫療應用的優點與不足更加了解,且對其應用存在的倫理問題具有一定識別、預警和防控能力。專業年限5年以下的醫務人員更注重臨床基本理論、基本知識、基本技能的學習,主要承擔基礎性工作,對人工智能醫療應用前沿技術領域的了解和接觸可能相對較少;而專業年限15年以上的醫務人員傾向于保守和傳統的臨床醫療方式,對于人工智能醫療應用缺乏積極性且持謹慎態度。

在職稱方面,職稱為初級、中級、副高級和正高級的醫務人員了解人工智能醫學應用倫理問題的可能性分別是無職稱醫務人員的0.118、0.119、0.054、0.070 倍。這表明醫務人員職稱高低與人工智能醫學應用倫理問題的了解程度沒有一致性,研究中,高級職稱的醫務人員對人工智能醫學應用的態度可能趨于保守,相比發展中的人工智能技術,他們更相信自身的專業知識和臨床經驗,維護患者安全的意識更強,對人工智能醫學應用的接受度影響他們對醫療人工智能在實際應用中存在倫理問題的認知。缺乏信任會限制醫務人員應用醫療人工智能,而建立公眾(患者和醫務人員等)對醫療人工智能的信任需要重視信任要素(透明度、問責制、利益共享以及明確的數據所有權和數據控制)[10-11],醫務人員充分參與醫療人工智能的設計、開發、評估、使用全周期將有助于增進信任。

在人工智能醫學應用的了解程度方面,非常了解和比較了解人工智能醫學應用的醫務人員,其了解人工智能醫學應用中倫理問題的可能性分別是不了解者的719.658倍、74.805倍。醫務人員對人工智能醫學應用的了解程度越高,會越了解人工智能醫學應用中的倫理問題,說明在醫務人員適應使用人工智能之前,豐富其人工智能醫學應用的基礎知識,提升其數字素養,有助于提升醫務人員人工智能醫學應用的倫理認知。正如世界衛生組織(WHO)2021年發布的《衛生健康領域人工智能倫理與治理指南》中提到的,醫療領域的工作人員在適應使用人工智能之前需要有一定的數字素養,醫務人員應用醫療人工智能需要更好地理解人工智能基礎、健康數據和數學科學等[12]。

(四)人工智能醫學應用倫理風險管理需要利益相關方形成合力

醫療人工智能應用中的復雜倫理風險管理,有賴利益相關方共同努力。醫院要加強對患者隱私信息的保護,提高醫務人員保護患者隱私信息的意識;醫務人員要規范診療行為,在合理使用醫療人工智能的同時,不斷增強自身的醫學知識技能,不過度依賴或濫用醫療人工智能;醫院倫理審查機構要將醫療人工智能應用納入專門的倫理審查范圍,加大倫理審查力度,規范倫理審查流程;醫療人工智能企業要提升系統安全性能,規范商業行為,防止數據泄露或遭受網絡攻擊而損壞;醫療人工智能研發的設計和試用階段要征集醫務人員、患者、公眾、衛生機構、信息部門等多方參與,聽取各方需求,重點降低安全風險;醫療人工智能算法開發科學透明,訓練數據充足而均衡,公平覆蓋不同特征人群;國家對于人工智能的投入應該有助于建立有效的醫療保健系統,避免醫療資源不公平提供和獲得醫療服務保健服務偏見;立法機構加快健全醫療人工智能法律規章制度,明晰相關責任歸屬。上述各方形成合力,共同構建強大的倫理監管體系,解決醫務人員、患者、管理者的后顧之憂,推動醫療人工智能健康發展。

在人工智能飛速發展且高度切入醫學領域的當下,伴隨而來的倫理問題日益復雜和突出,但針對醫療人工智能實際應用中醫務人員開展的倫理認知研究仍顯不足。本研究發現安徽省某三級公立醫院醫務人員對人工智能醫學應用的了解程度和對倫理問題的認知水平仍然偏低,且受到職稱、專業、工作年限等因素的影響,同時發現醫務人員關切的具體倫理問題,以及面向醫務人員的人工智能倫理培訓相對薄弱。本研究針對醫務人員在人工智能醫學應用中倫理問題方面的認知及其影響因素的探討,為相關研究提供了借鑒,但由于本研究通過線上問卷調查,結果受到調查對象實踐經驗和主觀意愿等因素的影響,同時也與醫療人工智能的應用水平有關,可能僅部分代表安徽省三級公立醫院醫務人員對人工智能醫學應用及其倫理問題的認知現狀。

建議各醫院加強對醫務人員人工智能醫學應用及其倫理知識層面的倫理教育和專項培訓,系統而持續的教育和培訓有助于增強醫務人員的倫理意識,啟發醫務人員對醫療人工智能衍生倫理問題的思考,在應用環節主動收集、防范、識別,應對醫療人工智能倫理問題帶來的次生風險和危害,提升其倫理決策能力。倫理培訓課程要注意隨著醫療人工智能的發展而及時更新,醫學教育需要注重培育醫學生的溝通能力、熟練使用計算機的能力以及解決倫理困境的能力[12]。