民航氣象觀測的中國中東部大氣邊界層廓線數據的評估與應用

徐孝澤, 張元杰*, 宋樹剛, 楊云帆, 李想, 高志球,3

1 氣象災害預報預警與評估協同創新中心, 南京信息工程大學大氣物理學院, 南京 210044 2 93110部隊, 北京 100843 3 中國科學院大氣物理研究所大氣邊界層物理和大氣化學國家重點實驗室, 北京 100029

0 引言

大氣邊界層(Atmospheric Boundary Layer,ABL)是直接受地表影響的大氣層,是自由大氣與地表之間熱量、水汽和動量傳輸的重要通道(Stull,1988;蔣德海等,2013).ABL的結構演變對天氣、氣候和污染物擴散有重要影響(Huang et al.,2017).進一步了解ABL的結構演變,進而完善數值預報中的ABL物理過程,有助于提高天氣、氣候和空氣質量預報的準確性(蔣德海等,2013).陸地上ABL結構具有明顯的日變化.然而常規探空觀測通常一天只有兩次(世界時(UTC)00和12時,對應北京時間(BJT)08和20時),很難捕捉ABL結構的日變化特征.另一方面,高分辨率的地面遙感儀器,如輻射計、云高計和激光雷達往往局限于單個地點或較短時期(Zhang et al.,2019).因此,對于ABL甚至更廣泛的對流層下層,在國內還沒有長期、準確且能反映ABL完整日變化的廓線數據.

除了常規探空觀測和地表遙感觀測之外,民航氣象報告(Aircraft Meteorological Data Relay,AMDAR)也能夠提供ABL的探空觀測(賈朋群等,2004;崔喜愛等,2015).AMDAR觀測數據包括溫度、風和濕度等.目前全球每日有超過60萬次溫度和風的觀測,濕度的觀測卻少很多,但隨著水汽傳感系統(Water Vapor Sensing System,WVSS)的開發,濕度的觀測也將越來越多(Petersen et al.,2016).AMDAR觀測頻率大約是常規探空觀測的10倍(劉小魏等,2007),可提供相當高時間分辨率的探空數據(通常在機場的上升和下降階段,Rahn and Mitchell,2016),可以很好地解決現有常規探空數據時間分辨率較低的問題.目前,AMDAR數據主要應用于數值模擬的資料同化,以提升中短期天氣預報的準確性(Cardinali et al.,2003;Moninger et al.,2003;Zhu et al.,2015;Petersen et al.,2016;Petersen,2016),卻很少用于大氣邊界層、陸-氣耦合、氣候變化等研究中.

盡管已有大量研究評估了常規探空數據的數據質量(Corner et al.,1999;Miloshevich et al.,2001;Mapes et al.,2003;Ingleby et al.,2016),但關于AMDAR數據的質量評估卻很少被關注,僅有少數研究通過與常規探空數據比較來評估AMDAR數據的準確性(Schwartz and Benjamin,1995;Ding et al.,2015,2018;羅林艷等,2018;Zhang et al.,2019).Schwartz和Benjamin(1995)比較了美國丹佛機場的AMDAR數據和附近的常規探空數據,發現AMDAR的觀測結果與常規探空非常接近.當兩組數據的間隔距離和間隔時間分別小于150 km和90 min時,兩者溫度和風速的均方根誤差(Root Mean Square Error,RMSE)分別為0.97 K和4.42 m·s-1;當間隔距離和時間分別小于25 km和15 min時,溫度和風速的RMSE分別降到0.59 K和2.84 m·s-1.Ding等(2015,2018)發現當間隔距離和間隔時間分別小于100 km和15 min時,我國2004—2010年的AMDAR數據與常規探空數據中溫度、風速和風向的RMSE分別為1.40 K、3.56 m·s-1和28°,且RMSE隨兩種數據觀測的間隔距離和間隔時間的增大而增大.湖南的AMDAR溫度數據和常規探空溫度數據的對比分析表明,AMDAR溫度數據質量穩定,與常規探空溫度之間存在非常顯著的相關性(羅林艷等,2018).Zhang等(2019)比較了2007—2016年美國54個主要機場的AMDAR數據與常規探空數據,發現兩者的偏差與間隔距離存在顯著的關系,當間隔距離為0時,850 hPa高度以下溫度、濕度和風分量的RMSE分別為1.16~1.52 K、0.64~1.25 g·kg-1和2.00~2.26 m·s-1.

另外,一些研究表明不同的飛機型號和飛行狀態對AMDAR數據的準確性有一定的影響(Ballish and Kumar,2008;Drüe et al.,2008).Benjamin等(1999)通過將間隔距離小于10 km且間隔時間小于10 min不同機型的AMDAR數據進行配對比較,發現各高度層內溫度和風速的RMSE分別為0.49~0.77 K和1.6~2.5 m·s-1.Drüe等(2008)也發現不同機型的溫度觀測差值可以達到1 K.同時,多數研究表明飛機上升時觀測的溫度比下降時觀測的溫度高(Schwartz and Benjamin,1995;Ballish and Kumar,2008;羅林艷等,2018),AMDAR風觀測數據與常規探空數據的偏差在下降階段小于上升階段(Schwartz and Benjamin,1995;Ding et al.,2015).

當前,AMDAR數據由于具有較高的時間分辨率和準確性,已經越來越多地被應用到大氣邊界層的研究中(Rahn and Mitchell,2016;Zhang et al.,2020a,2020b).然而對于中國的AMDAR數據,以往的數據質量評估通常局限于較短時期或個別站點位置(Ding et al.,2018;羅林艷等,2018),更是很少被應用于大氣邊界層的結構分析.為此,本文主要工作包括:(1)基于2008—2019年AMDAR資料建立12年的中國主要機場的邊界層廓線數據集,其中包括大氣邊界層溫度和風廓線數據;(2)通過與常規探空數據比較來評估不同季節和高度的AMDAR數據準確性及其隨間隔距離和飛行狀態的變化;(3)利用該數據產品初步考察北京和深圳夏季邊界層的日變化氣候學特征和我國中東部大氣邊界層高度的日變化特征.

1 資料和方法

1.1 原始資料

AMDAR民航氣象報告是由世界氣象組織(World Meteorological Organization,WMO)建立的,并于1979年首次提供自動氣象報告,20世紀90年代之后迅速發展,至今全球已有40多家航空公司參與.目前,每天大約有5000架飛機進行溫度和風的觀測(Petersen,2016),但只有148架飛機采用WVSS進行濕度的觀測(Petersen et al.,2016),因此濕度的觀測較少.我國的AMDAR觀測起步相對較晚,于2001年底在中國氣象局和中國民航總局協商下啟動(崔喜愛等,2015).我國AMDAR數據報告主要包括溫度、風速和風向,以及相應測點的時空坐標(時間、經度、緯度、氣壓高度)信息的觀測.

MADIS(Meteorological Assimilation Data Ingest System)網站(https:∥madis-data.cprk.ncep.noaa.gov/madisPublic1/data/archive/)提供更新到48 h前的每小時AMDAR資料.AMDAR探空資料中,單架飛機上升或下降過程中的觀測滿足如下條件:(1)最底部測點距地面2000英尺(609.6 m)以內,且距平均海平面高度10000英尺(3048 m)以內;(2)最底部測點距離已知機場50海里(92.6 km)以內;(3)相鄰測點垂直方向上最大間隔距離小于5000英尺(1524 m),該垂直觀測則被認定為有效探空觀測(sounding)(詳見https:∥ruc.noaa.gov/amdar/FAQ.html#sounding).而不滿足上述條件的垂直觀測記為非有效探空觀測(non-sounding).MADIS網站所提供的數據包括基于機場的探空觀測資料和基于飛機的總體觀測資料.其中,前者只包含sounding資料,后者包含所有原始觀測資料.為了增加探空觀測數據的樣本量,本文在機場探空觀測資料(sounding數據)的基礎上,篩選并合并了基于飛機的總體觀測資料(主要為non-sounding數據).對于non-sounding數據的篩選要求如下:(1)850 hPa高度以下,測點與機場水平距離在15 km以內;(2)850~700 hPa高度之間,測點與機場水平距離在25 km以內;(3)700 hPa高度以上,測點與機場水平距離在50 km以內.

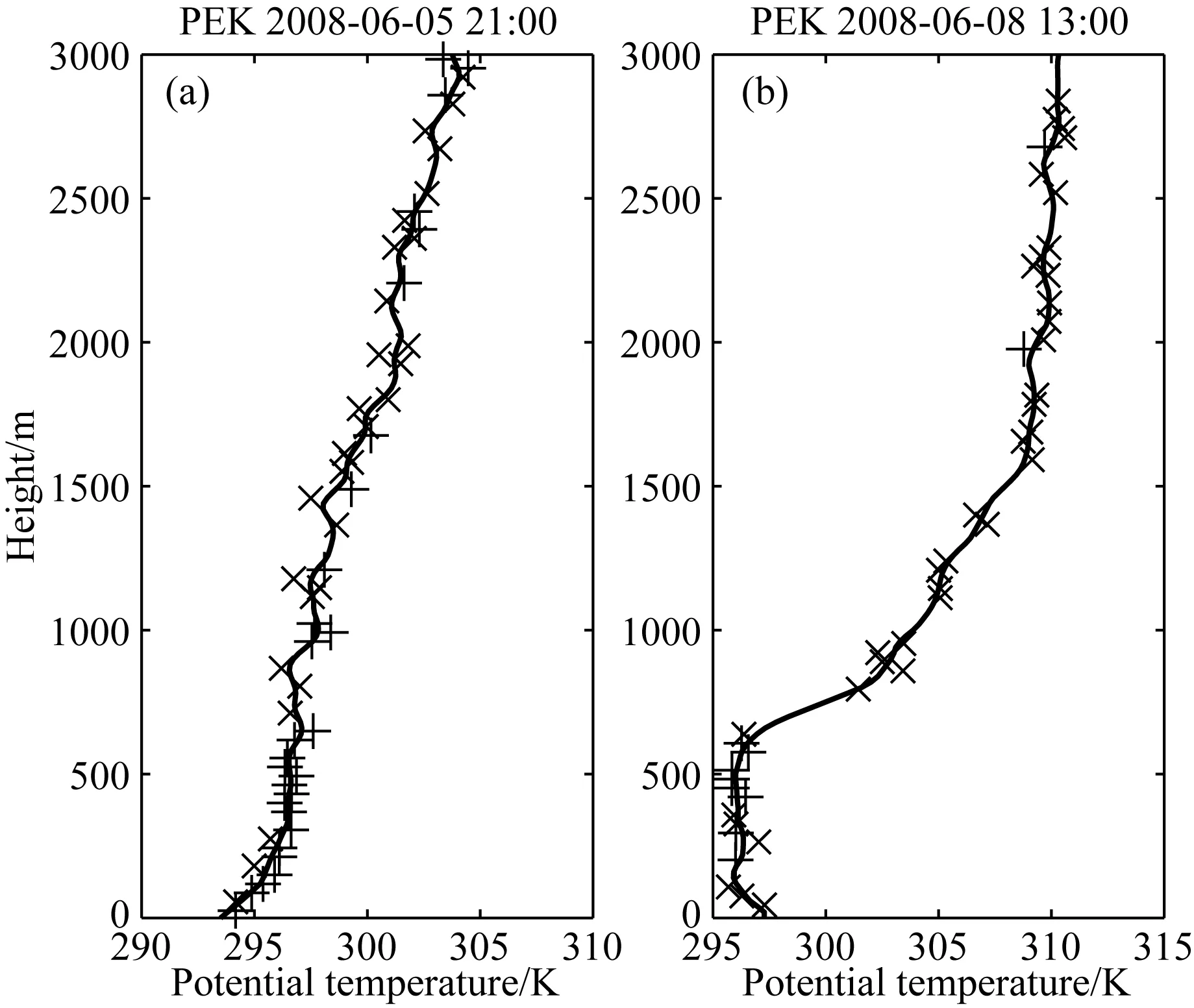

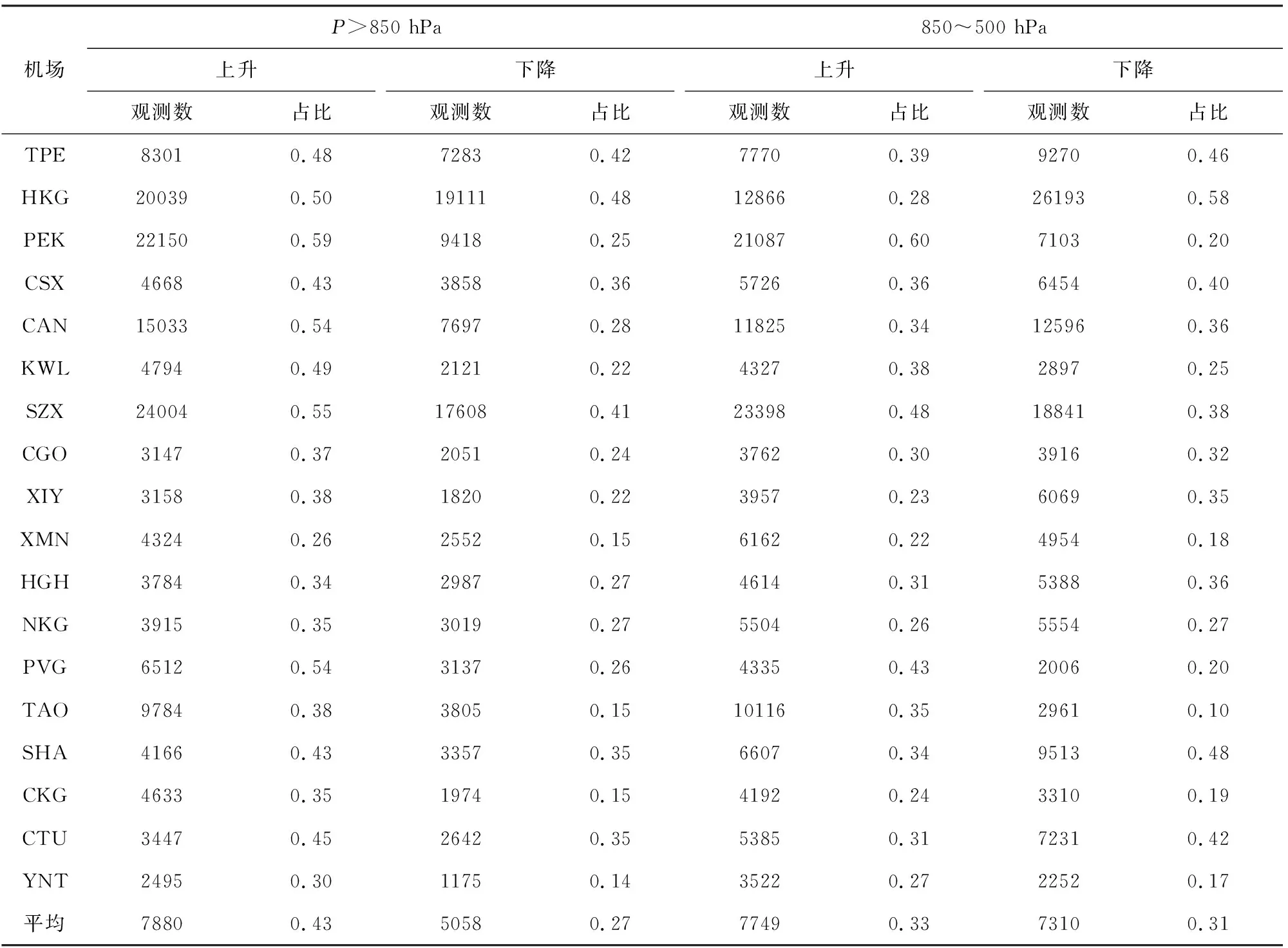

AMDAR的數據量在時間和空間上都存在差異.商業飛行流量通常在傍晚為高峰期,而在凌晨至清晨時段為低谷期,不同時段每小時觀測數據總數相差可超4倍之多(Moninger et al.,2003).不同機場由于飛行流量不同,觀測數據總量也存在較大差異.因此,本文對機場進行了篩選,要求所選機場在2008—2019年期間,平均每年有觀測的小時數在20%以上.根據這一標準,共有18個機場被選中(見表1).

MADIS網站還提供了由RAOB(Universal RAwinsonde OBservation)項目處理的全球共2326個站點的常規探空觀測數據.該數據集每小時提供一次,但通常僅在00和12時(UTC)有資料,且僅提供22個固定氣壓層和少數不定量的突變層(指溫度和濕度變化明顯的氣壓層)的數據.由于突變層的引入并不會改變AMDAR數據和常規探空數據的比較結果(Zhang et al.,2019),為了在對常規探空數據作時間平均處理時避免空間插值計算,本文在AMDAR數據評估中僅使用200 hPa及其以下共10個固定氣壓層(地表、1000、925、850、700、500、400、300、250和200 hPa)的常規探空數據.

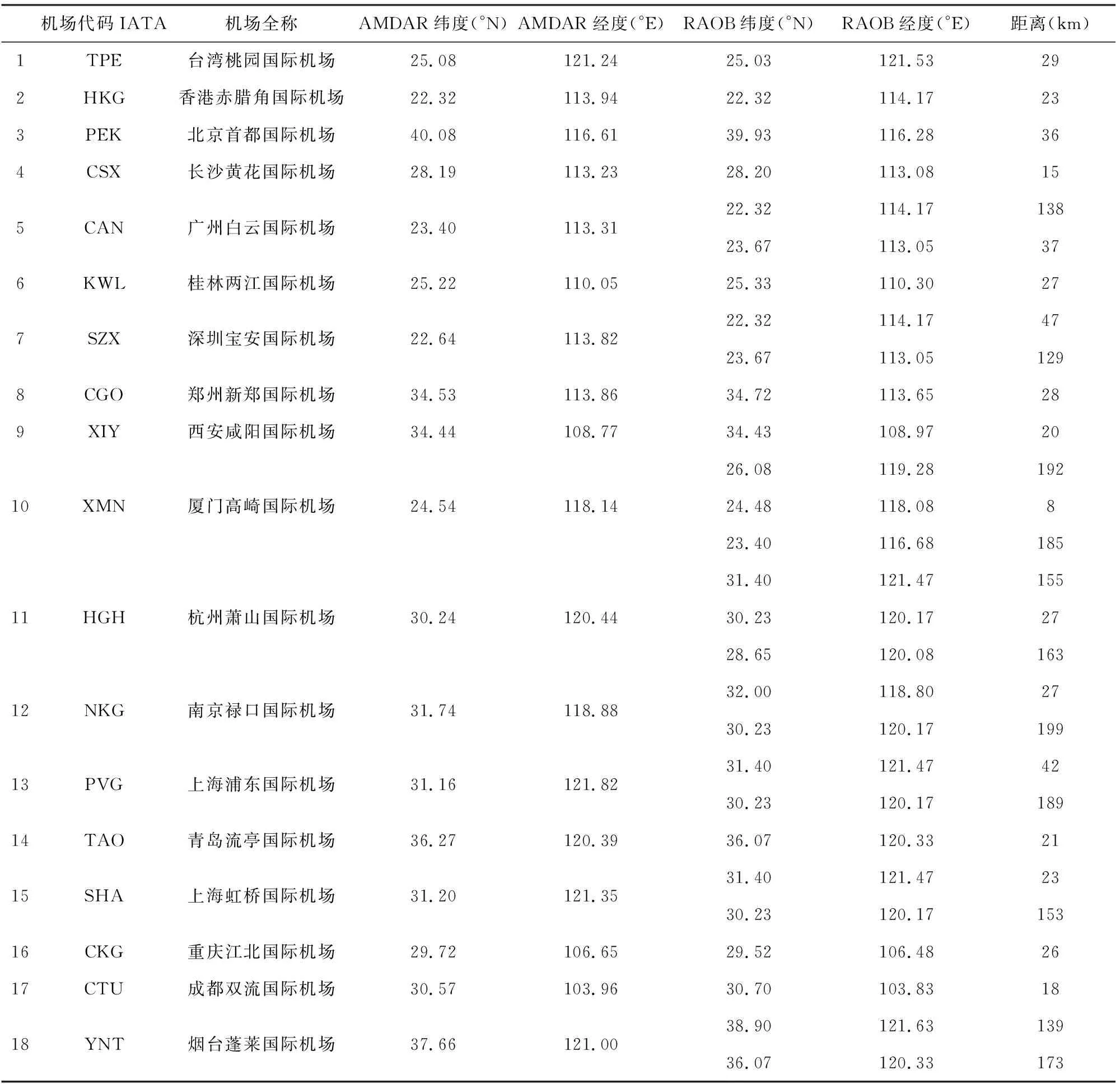

與Ballish和Kumar(2008)類似,本文選擇與機場距離在200 km以內的RAOB站點與機場匹配,若多個RAOB站點與機場距離都在200 km以內,該機場與這幾個RAOB站點都配對.最終18個機場與19個RAOB站點匹配(見圖1).機場與RAOB站點之間的距離是根據經緯度平方差的平方根計算的,單位經度(緯度)距離約等于100 km.所選機場和RAOB站點的地理信息及其間隔距離見表1.

表1 所選機場和常規探空站點的地理信息及其間隔距離Table 1 Geographic information of the selected airports and the collocated radiosonde stations and their separation distances

圖1 所選機場和常規探空站點區域分布Fig.1 Distribution of the selected airports and the collocated radiosonde stations

1.2 AMDAR資料處理

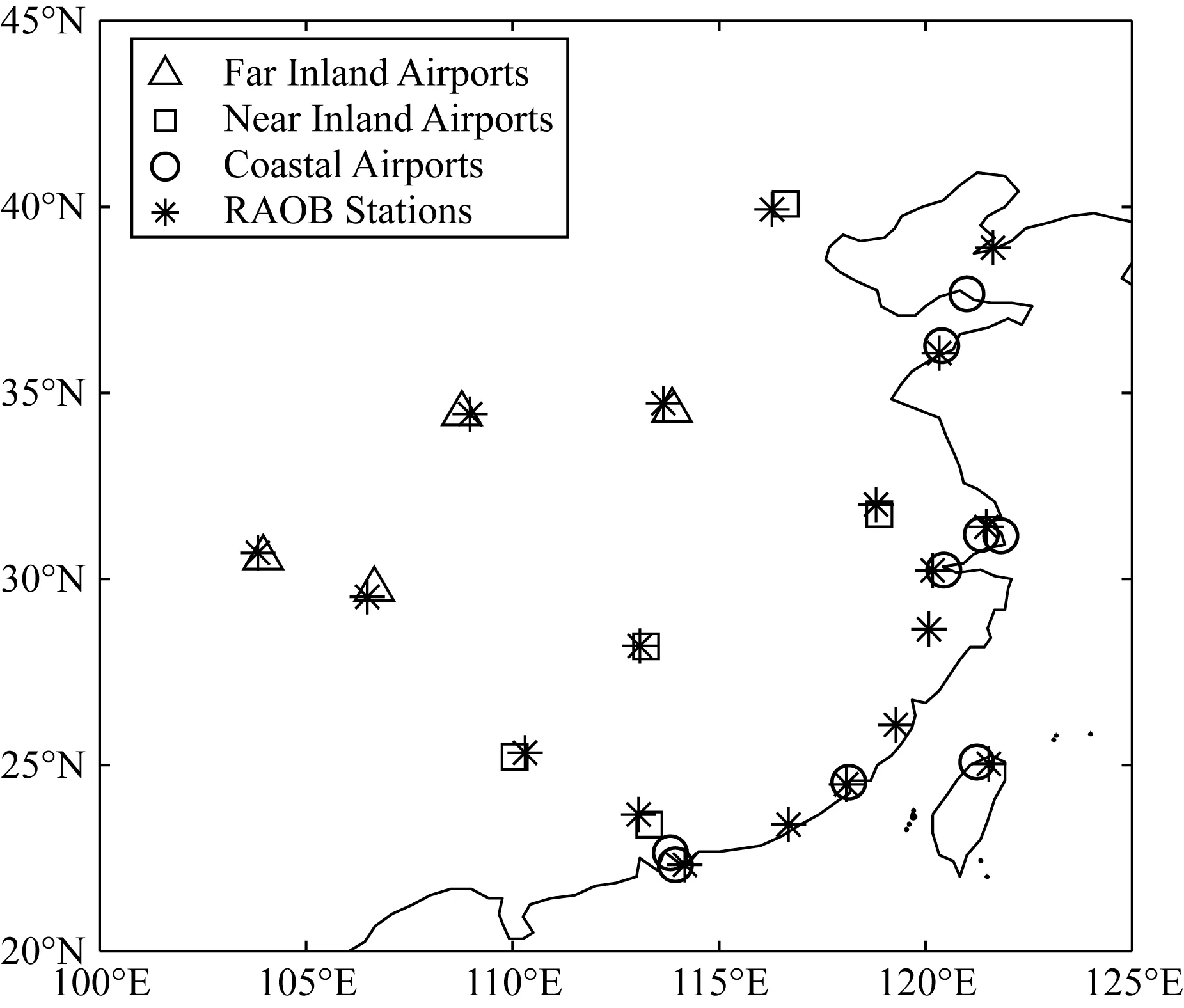

不同于常規探空數據,AMDAR資料受飛機航線的影響時空分布較不規則(江勤等,2017),其探測系統采樣間隔也從10 s到30 min不等(Benjamin et al.,1999;Drüe et al.,2008),使得觀測點的垂直分布極不均勻.因此,需要對AMDAR資料進行預處理,并將其插值到統一的高度,形成規范的邊界層廓線數據集.在此過程中,考慮到AMDAR資料在小時尺度內的變化較小,本文將一小時內的所有觀測數據合并為一個垂直廓線(下文簡稱小時廓線).并且在該合并廓線數據中不區分飛機類型和飛行狀態(即上升或下降).這一方面是因為常規探空資料通常只在00和12點(UTC)有數據,而某些型號的飛機在這兩個小時內可能沒有觀測資料;另一方面,若區分飛機類型或飛行狀態會大幅減少數據量,進而降低插值結果的可靠性.前人通過比較單次探空觀測和小時平均廓線,發現AMDAR溫度數據小時尺度內的隨機誤差小于0.3 K(Drüe et al.,2008),因此對AMDAR資料作每小時合并處理是合理的.合并處理之后,本文要求每個小時廓線在1500 m高度以下至少有5次觀測.圖2顯示了處理后各機場年平均小時廓線數及溫度廓線數的日變化.小時廓線的樣本量并沒有明顯的季節差異,溫度和風的小時廓線數基本相同.溫度廓線數的日變化特征明顯,大部分機場凌晨到清晨階段廓線數較少,風廓線數的日變化特征類似(未展示).

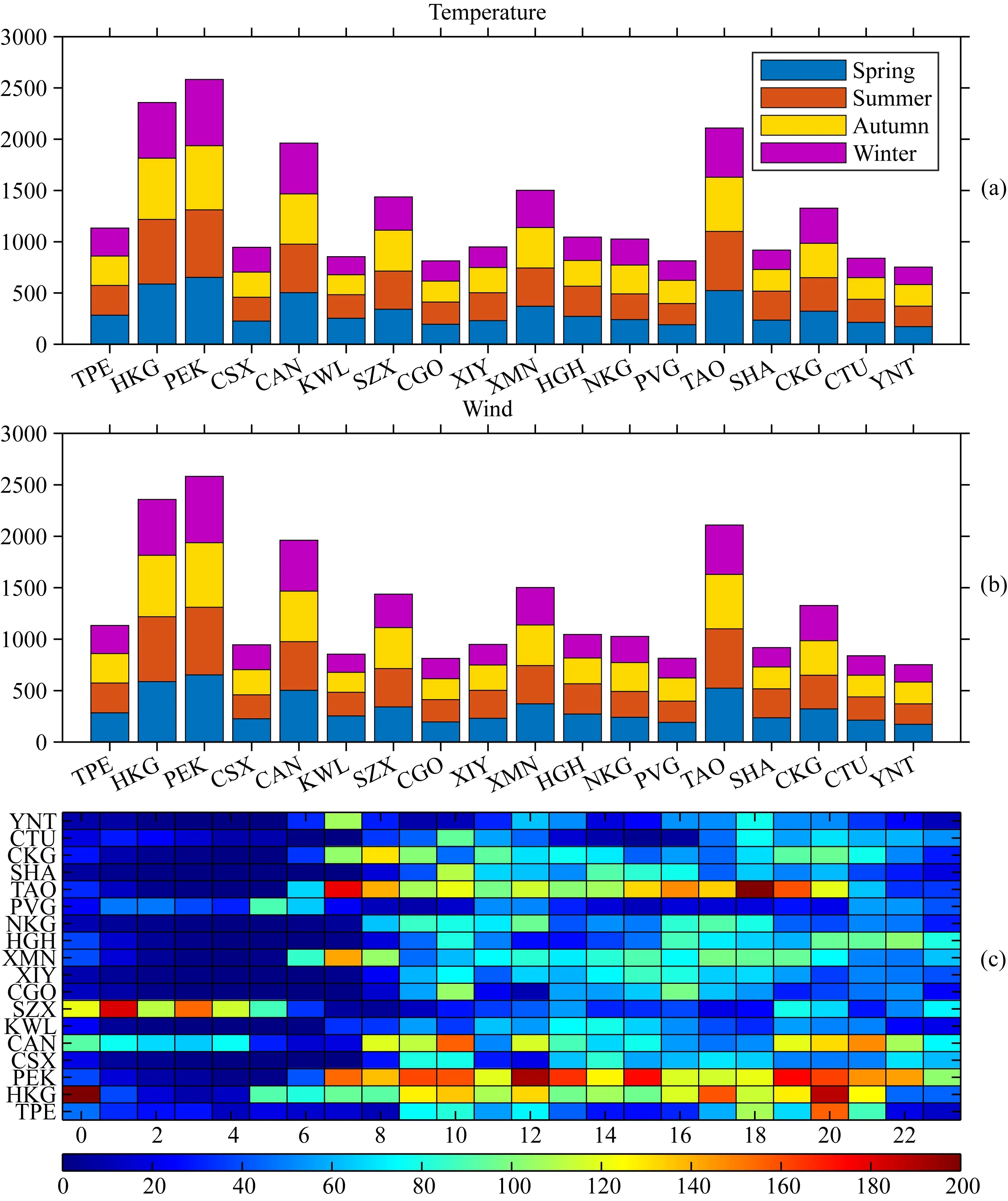

為了進一步地規范AMDAR小時廓線數據集,本文將合并后的垂直廓線數據線性插值到0~5000 m之間每20 m的高度層.20 m是一個相對精細的垂直間隔,可以較好地反映邊界層的結構特征(Rahn and Mitchell,2016).圖3展示了AMDAR小時廓線示例(圖3a為穩定條件,圖3b為對流條件),其中包含了插值廓線和原始觀測點.相對于常規探空數據,AMDAR小時廓線數據具有更高的時間分辨率,可以反映出ABL完整的日變化特征,因而更適合用于ABL結構的相關研究.

需要注意的是,AMDAR數據報告中提供的高度信息是國際標準大氣壓下的氣壓高度(ZP).因此,本文首先需要將ZP轉換為氣壓(P),表達式如下(WMO,2003):

(1)

其中,KF=0.3048(英尺-米轉換系數).然后利用方程(1)計算得到的氣壓廓線、AMDAR的溫度廓線以及相應的地表溫度和氣壓觀測值,通過壓高公式由地面向上積分得到實際高度.這里的地表溫度和氣壓觀測采用了美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)綜合地表數據庫(Integrated Surface Database,ISD)的資料(https:∥www.ncdc.noaa.gov/isd/data-access).所用ISD地表數據大多數來自對應的機場觀測站,個別機場由于缺少地表氣壓的觀測,我們選用了臨近站點的地表觀測數據代替.

1.3 大氣邊界層高度的確定

為考察AMDAR廓線數據集的應用價值,本文基于18個機場的AMDAR廓線數據,利用總體理查森數(Rib)方法計算大氣邊界層高度(Atmospheric Boundary Layer Height,ABLH),并分析討論了我國中東部ABLH的時空變化特征.Rib方法因其有效性而被廣泛使用(Seidel et al.,2010;Guo et al.,2016;Zhang et al.,2020a).該方法假定從地表向上,當Rib超過某一臨界值 (Ribc) 時湍流消失,此高度即確定為ABLH.Rib可定義為湍流的浮力貢獻項與切變貢獻項之比,表達式如下(Vogelezang and Holtslag,1996):

(2)

圖2 2008—2019年被選中機場溫度(a)和風(b)的年平均小時廓線數及溫度廓線數的日變化(c)Fig.2 Annual mean numbers of hourly profiles of temperature(a) and wind (b) and diurnal variations of temperature profiles (c) at the selected airports during the period 2008—2019

圖3 PEK機場2008年6月5日21時(a)和 2008年6月8日13時(b)的位溫廓線(BJT) 其中黑色實線表示插值后的廓線,加號(+)和 乘號(×)分別表示上升和下降觀測.Fig.3 The potential temperature profiles at 2100 BJT 5 June 2008(a) and 1300 BJT 8 June 2008 (b) at the PEK airport Black solid line indicates the interpolated hourly profile. Ascent and descent soundings are indicated by plus signs (+) and multiplication signs (×), respectively.

2 結果

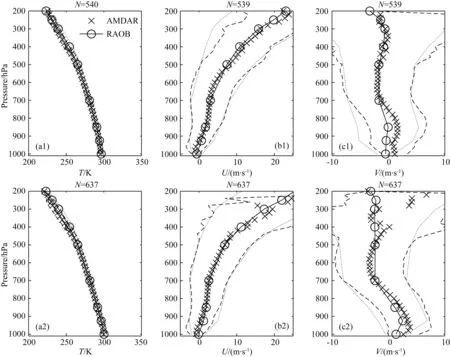

本文基于常規探空數據對AMDAR溫度和風數據做了準確性評估,并分析了季節、高度層、間隔距離以及飛行狀態對AMDAR數據準確性的影響,最后通過對ABL結構日變化分析的實例展示了AMDAR小時廓線數據集的應用價值.由于AMDAR數據與常規探空數據時空分辨率不同,本文僅比較兩種數據同一時間(00和12時,UTC)的觀測,并參照前人研究(Schwartz and Benjamin,1995;Ding et al.,2015,2018),將合并的AMDAR廓線數據線性插值到常規探空數據的固定層(地表、1000、925、850、700、500、400、300、250和200 hPa).圖4展示了2008—2019年間夏季00和12時(UTC)北京首都國際機場(PEK)AMDAR和常規探空數據中溫度和風的平均廓線.由于地表氣壓隨時間變化,圖中平均值的對比沒有包含地表層.由圖可見,AMDAR數據和常規探空數據的平均探空觀測結果及其標準差變化基本一致,只在較高層AMDAR的經向風速稍微偏大.

為了探討AMDAR數據準確性隨季節和高度層的變化,本文分別統計分析了四個季節以及P>850 hPa、850~500 hPa、500~300 hPa和300~200 hPa四個高度層中AMDAR數據和常規探空數據的偏差.在200 hPa高度以上幾乎沒有AMDAR的sounding資料,所以此高度以上的評估分析不作考慮.另外,這里評估ABL以上高度層(500~300 hPa和300~200 hPa)的AMDAR數據,一方面是為了探究AMDAR數據準確性在不同高度層的差異,另一方面是為了與前人的對流層中上層AMDAR數據評估結果進行對比.數據評估使用的常規統計分析工具包括:線性回歸系數(a)、擬合優度(R2)、平均偏差(Mean Bias Error,MBE;AMDAR減去常規探空)和RMSE.

2.1 溫度的比較

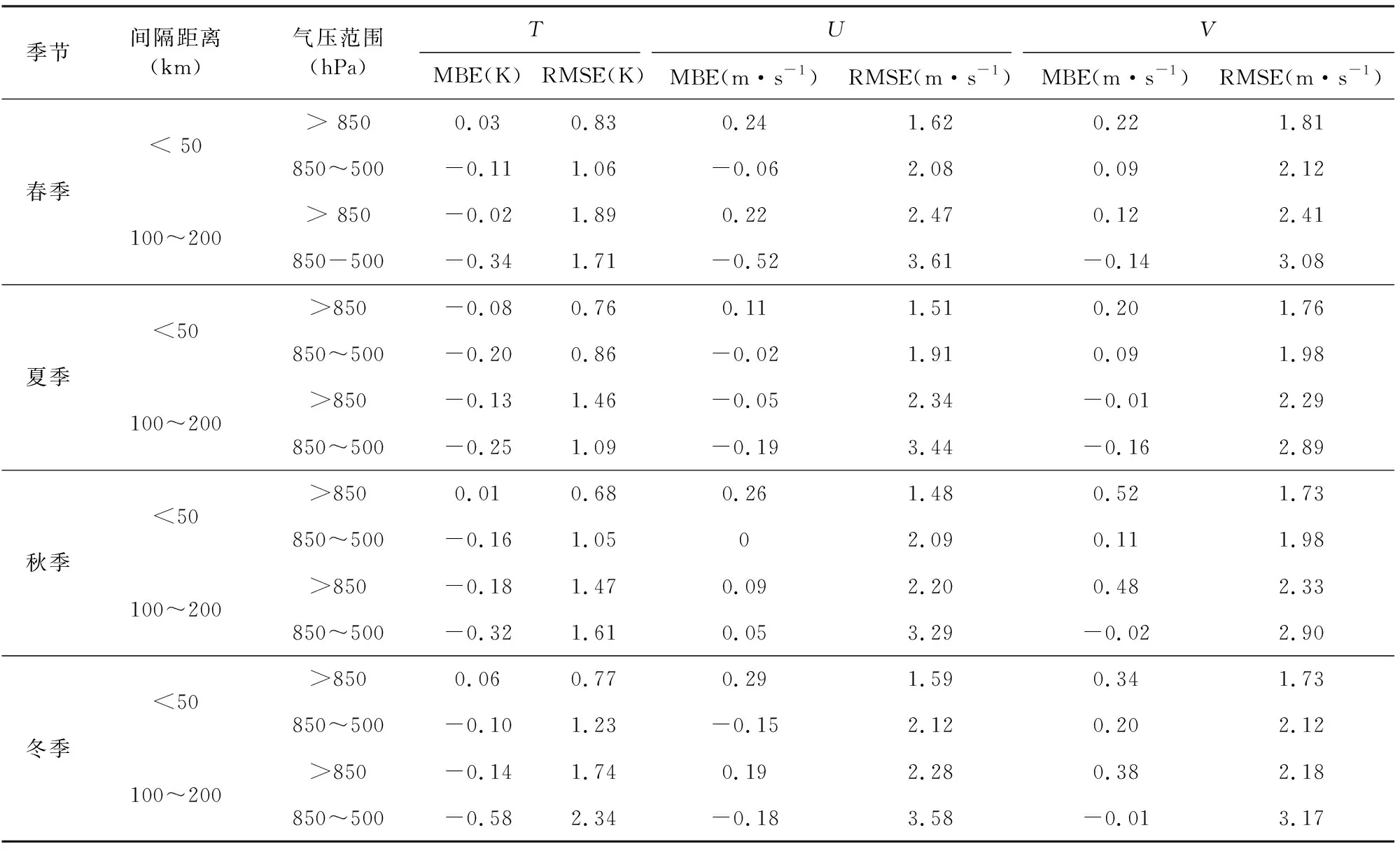

圖5展示了2008—2019年PEK機場和青島流亭國際機場(TAO)的AMDAR溫度數據與常規探空數據之間的比較結果.兩個機場與配對的RAOB站點的間隔距離分別為36 km和21 km.由圖可見,AMDAR廓線數據與常規探空數據存在較好的一致性.圖中包含了對不同季節和高度范圍內數據的無截距(y=ax)線性回歸系數(a),當a大于(小于)1時,表示AMDAR數據較常規探空數據偏大(偏小).在各個季節和高度范圍內,a值都非常接近1.

兩個機場各個季節和高度范圍的R2大多接近甚至高于0.9.但在較高層(300~200 hPa),R2值較小,尤其是在PEK機場上空.這是因為高空AMDAR數據觀測的水平位置距離機場更遠,使得AMDAR數據與配對的RAOB站點間隔距離更大(間隔距離對比較結果的影響會在下文討論),而且高空觀測數據相對較少也會造成更大的隨機誤差.P>850 hPa的氣壓范圍內,與PEK的結果相比,TAO與RAOB站點的間隔距離更小但夏季的比較結果反而更差.這是因為TAO機場位于內陸,而與之配對的RAOB站點位于沿海.海陸熱力性質的差異(夏季陸地比海洋更暖)導致了夏季AMDAR溫度數據相對于RAOB數據在較低層偏暖.

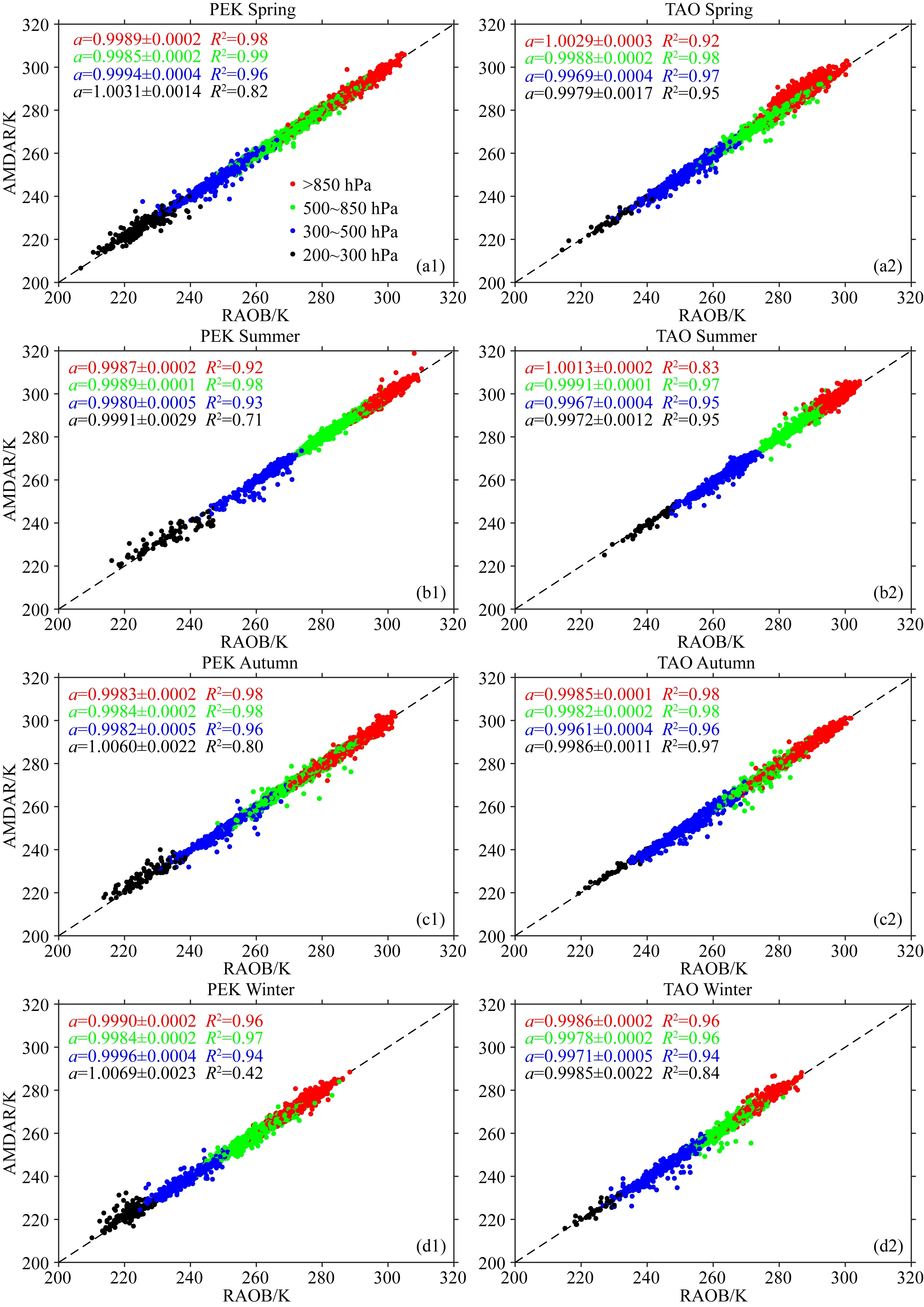

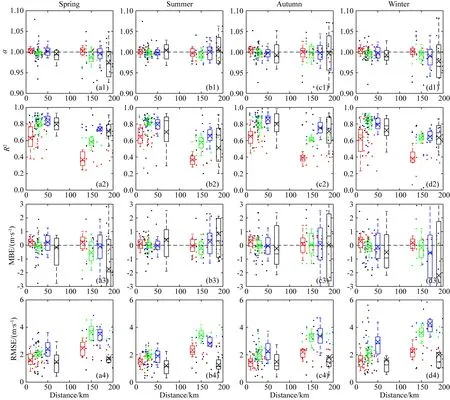

總結所有機場的比較結果,圖6展示了各個機場的AMDAR數據和常規探空數據在各個季節和高度范圍內的比較結果與距離的關系,前、后四個箱線圖(不同顏色表示不同高度層)分別表示間隔距離為0~50 km和100~200 km范圍內所有機場的統計結果.比較遠、近兩個距離范圍的統計結果,可以發現,在P>850 hPa的氣壓范圍內,回歸系數(a)和MBE隨間隔距離的變化很小,其平均值分別接近1和0,而且中值與平均值基本一致,只在冬季較大間隔距離(100~200 km)的中值表現為負(冷)偏差.這說明在較低層(通常是大氣邊界層范圍)AMDAR數據相對于常規探空數據并沒有顯著的偏差,且隨距離沒有顯著變化.但是隨著間隔距離的增大,不同機場間偏差變率相應變大.在850~500 hPa和500~300 hPa的氣壓范圍內,AMDAR數據表現為冷偏差(a<1且MBE<0),尤其是在500~300 hPa氣壓范圍內更為顯著,并且隨間隔距離增大而增大.除夏季以外,機場間的偏差變率都隨間隔距離增加而增加,并且較遠間隔距離的中值與平均值存在較大差異.在較高層(300~200 hPa)中,除夏季外,AMDAR數據總體表現為暖偏差,這與前人研究發現250 hPa高度附近AMDAR存在暖偏差(Ballish and Kumar,2008)是一致的.

圖4 PEK機場2008—2019年夏季00時(a1—c1)和12時(a2—c2)的AMDAR數據和 常規探空數據的平均廓線比較(BJT) N表示廓線樣本數.雙劃線和虛線分別代表AMDAR數據和常規探空數據的標準偏差.Fig.4 Summer averaged AMDAR and radiosonde profiles at 00 (a1—c1) and 12 UTC (a2—c2) from 2008 to 2019 at the PEK airport N indicates the number of profiles. Dashed line and dotted line indicate the standard deviation of AMDAR and radiosonde profiles, respectively.

P>850 hPa的氣壓范圍內,盡管平均偏差隨間隔距離沒有顯著變化,但是R2和RMSE卻隨間隔距離有顯著變化.在各個高度層,R2(RMSE)都隨間隔距離增大而減小(增大).隨間隔距離的如此變化在較低層最為顯著,主要是因為較低層更易受到地表性質差異的影響.對于各個季節和高度范圍,大多數機場的R2值(RMSE)都大于0.8(小于2 K).在較小間隔距離內(0~50 km),R2基本隨高度增加而減小.僅在夏季,R2值在P>850 hPa氣壓層稍小于850~500 hPa氣壓層,同時也小于其他季節P>850 hPa氣壓層的值.相應地,RMSE則基本隨高度增加而增大.比較誤差隨高度的增加,主要是因為飛機的水平位移在隨高度增加,進而導致了對比數據實際距離的增大.而在高層(300~200 hPa)中,RMSE值低于較低層則是由于高層大氣的水平均一性,比較結果受間隔距離的影響較小.

綜合四種統計分析結果可見,相較于較高層,AMDAR溫度數據在P>850 hPa的氣壓范圍內具有更高的準確性.這也為AMDAR數據在大氣邊界層研究中的應用價值提供了現實依據.間隔距離小于50 km且P>850 hPa高度層內,春季、夏季、秋季和冬季RMSE(MBE)的平均值分別為0.83(0.03)、0.76(-0.08)、0.68(0.01)和0.77 K(0.06 K)(表2).相應地,當間隔距離在100~200 km范圍內,春季、夏季、秋季和冬季RMSE(MBE)的平均值則分別為1.89(-0.02)、1.46(-0.13)、1.47(-0.18)和1.74 K(-0.14 K).考慮到AMDAR和常規探空的溫度觀測系統誤差分別為0.3~0.44 K和大于0.5 K(WMO,2003;Mapes et al.,2003),上述比較統計結果可以表明AMDAR溫度數據,尤其是在較低層,具有相當高的準確性.

表2 當間隔距離介于0~50 km和100~200 km時,溫度、緯向風和經向風的MBE和RMSE 在不同季節和氣壓范圍(P>850 hPa和850~500 hPa)內的平均值Table 2 Mean RMSEs and MBEs for temperature, U and V in different seasons and pressure ranges (P>850 hPa and 850~500 hPa) with the separation distance within 0~50 km and 100~200 km

圖5 PEK機場(a1—d1)和TAO機場(a2—d2)各個季節和氣壓范圍內的AMDAR和常規探空溫度數據之間的比較Fig.5 Comparisons between AMDAR and RAOB temperature data in different seasons and pressure ranges at the PEK airport (a1—d1) and the TAO airport (a2—d2)

圖6 AMDAR與常規探空溫度數據之間的擬合斜率(a1—d1)、擬合優度(a2—d2)、 MBEs(a3—d3)和RMSEs(a4—d4)在各個季節和氣壓范圍與間隔距離的關系 紅色、綠色、藍色和黑色分別代表P>850 hPa、850~500 hPa、500~300 hPa和300~200 hPa的氣壓范圍.箱線圖中的水平線、 箱子以及觸須分別代表中位數、四分位間距和上下限值(或最大最小值)(莊作欽,2003).乘號表示平均值.Fig.6 Relations between the fitting slopes (a1—d1), the goodness of fit (a2—d2), MBEs (a3—d3), and RMSEs (a4—d4) in different seasons and pressure ranges and the separation distance between AMDAR temperature data and RAOB temperature data Red, green, blue and black dots represent the pressure range of P>850 hPa, 850~500 hPa, 500~300 hPa and 300~200 hPa respectively. The horizontal line, box, and the whiskers represent the median, the interquartile range, and the upper and lower limits (or max and min value), respectively. Multiplication signs indicate means.

2.2 風的比較

AMDAR和常規探空資料提供了風向和風速的觀測數據,由于對風向數據不便作線性插值處理,本文首先將風速、風向轉換為緯向(U)和經向(V),再將AMDAR風分量插值到常規探空的固定氣壓層進行比較.圖7展示了2008—2019年PEK機場的AMDAR緯向和經向風速與對應的常規探空數據的比較結果.需要注意的是,由于風速大小存在負值,這里無截距線性回歸系數(a)是以(-50,-50)點為原點計算的.由圖可見,相較于溫度數據的比較結果(圖5),AMDAR風分量的偏差更大,尤其是在低層(>850 hPa),主要表現為R2較小.這可能是因為風觀測的系統誤差相對較大,而且低層風速易受城市熱島局地環流以及建筑物拖曳的影響(李鵬和田景奎,2011;Li et al.,2016).盡管如此,比較數據的分布還是顯示了AMDAR與常規探空風分量數據總體的一致性.從風分量的分布來看,U值主要在0~50 m·s-1的范圍內,V值主要在-25~25 m·s-1的范圍內.U在各個季節和氣壓范圍幾乎都為正,這與盛行的偏西風是一致的.

圖8顯示了所有機場緯向風的比較結果.由圖可見,在P>850 hPa的氣壓范圍內,AMDAR緯向風相對于常規探空在遠、近兩個間隔距離范圍內都沒有顯著偏差,尤其在夏季,平均的a和MBE分別接近1和0.在850 hPa高度以上的氣壓層,AMDAR緯向風速也基本沒有顯著偏差,只在春季和冬季的300~200 hPa氣壓層內有較明顯的負偏差.這是因為高空風速較大且觀測資料較少,易出現較大的隨機誤差.

在各個氣壓層,擬合優度R2都隨間隔距離增加而減小,在較低層尤為顯著.而且,P>850 hPa氣壓層的R2值相比于較高層也較小.這主要是由于近地層或較低層風速更易受到地表性質差異(如地表粗糙度)的影響,地表性質差異影響也會隨間隔距離增大而增大.各個氣壓層的RMSE則表現為隨間隔距離增大而增大,RMSE在300 hPa高度以下隨高度增高而增大.這一方面因為飛機水平位移隨高度增加,增大了比較的間隔距離,另一方面是因為風速通常隨高度增高而增大,而風速的RMSE值通常隨風速的增大而增大(Gao et al.,2012).與溫度的比較類似,由于高層(300~200 hPa)較強的水平均一性,緯向風的RMSE值也相對較小.經向風的比較結果與緯向風類似(未展示).

孫叔寶:今年是中國改革開放四十周年,四十年前始于安徽鳳陽小崗村的聯產承包責任制,拉開了中國改革開放的序幕。四十年后的今天,使我們倍感自豪和欣慰的是,我們同中國億萬農民一起,一舉解決了中國十多億人的溫飽問題。進而將中國發展成為全球第一農藥生產大國,農藥產品供給市場極大豐富,為農業增產、農民增收作出了積極貢獻。

間隔距離小于50 km且P>850 hPa高度層內,各個季節的平均RMSE(MBE)分別為1.62(0.24)、1.51(0.11)、1.48(0.26)和1.59 m·s-1(0.29 m·s-1)(表2).相應地,當間隔距離在100~200 km范圍內,四季RMSE(MBE)平均值則分別為2.47(0.22)、2.34(-0.05)、2.20(0.09)和2.28 m·s-1(0.19 m·s-1).

與溫度相比,風速的RMSE相對較大,這與風速觀測的系統誤差較大相關.AMDAR和常規探空的風速觀測系統誤差都達到2~3 m·s-1(Hoehne,1980;WMO,2003;Mapes et al.,2003).上述比較結果可表明AMDAR風數據的準確性足以用于ABL結構特征研究.

2.3 飛行狀態的影響

本文處理建立的AMDAR邊界層廓線數據集包含了原始的sounding和non-sounding資料(詳見1.1節).由于non-sounding資料不包含飛行狀態(上升或下降)信息,這里只分析了sounding資料中上升和下降階段的數據與總體數據的比較.本節比較了AMDAR上升和下降階段數據的RMSE與AMDAR總體數據的RMSE.

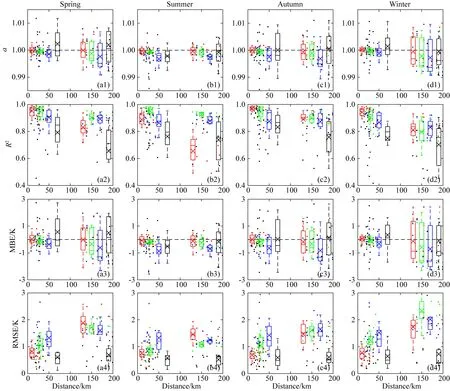

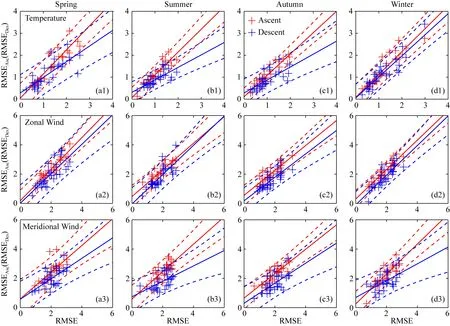

圖9展示了P>850 hPa的氣壓范圍內AMDAR溫度和風的上升階段的RMSE(RMSEAsc)和下降階段的RMSE(RMSEDes)分別與總體RMSE的比較結果.由圖可見,對于溫度和風分量數據,RMSEAsc總體上都更接近總體的RMSE.導致此結果的一個主要原因是P>850 hPa的氣壓范圍內,上升階段的觀測數據占比更多(表3).總體而言,兩者95%置信區間在比較數據的分布范圍內基本重疊.850~500 hPa氣壓范圍內的比較結果基本類似(未展示).各個季節的RMSEAsc總體上大于RMSEDes,表明相對于常規探空數據,AMDAR溫度和風數據在飛機上升階段有更大的誤差(Schwartz and Benjamin,1995;Ding et al.,2015).這主要是因為飛機在上升階段的飛行速度通常比下降階段更快,使得飛機外空氣溫度和風速的變化速度更快,從而導致上升階段觀測誤差更大(Ding et al.,2015).然而,相對于RAOB和AMDAR數據本身的不確定性,飛機飛行狀態對于AMDAR數據的影響是很小的.

表3 所選機場在P>850和500~850 hPa的氣壓范圍內上升和下降觀測點在2008—2019年間的年平均數及占比Table 3 Annual mean numbers and proportions of ascending data points and descending data point in the pressure ranges of P>850 and 850~500 hPa at the selected airports during the period 2008—2019

圖8 同圖6,但為緯向風Fig.8 Similar toFig.6, but for the zonal wind

圖9 P>850 hPa的氣壓范圍內,各個季節溫度(a1—d1,單位:K)、緯向風(a2—d2,單位:m·s-1)和 經向風(a3—d3,單位:m·s-1)的總的RMSE與對應的上升(紅色)和下降(藍色)的RMSE的比較 直線表示線性擬合,虛線表示95%的置信區間.Fig.9 Comparisons between the total RMSEs of temperature (a1—d1, unit of K), zonal wind (a2—d2, unit of m·s-1) and meridional wind (a3—d3, unit of m·s-1) and their corresponding ascent (red) and descent (blue) RMSEs in the pressure range of P>850 hPa in different seasons The lines indicate the linear fitting. The dash lines indicate the 95% confidence intervals.

2.4 數據產品的應用

2.4.1 大氣邊界層結構日變化示例

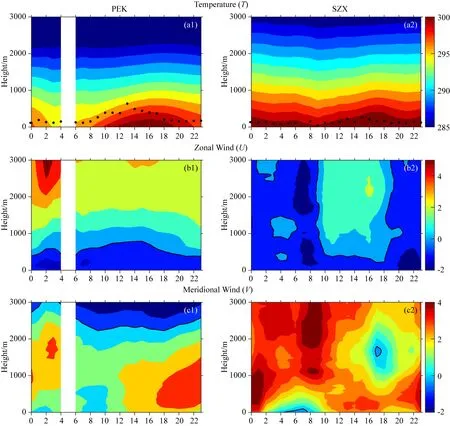

與常規探空數據相比,AMDAR數據具有更高的時間分辨率,能夠充分展現ABL結構完整的日變化特征.圖10展示了PEK和深圳寶安國際機場(SZX)2008—2019年夏季溫度和風的平均日變化(時間已轉換為當地時間).圖中空白區域表示無數據顯示(廓線樣本量小于10的平均值不作顯示).這主要是因為在清晨時段(約05∶00—06∶00 BJT)航班流量很少導致觀測數據相對缺乏.

在PEK機場,夏季的近地層氣溫有明顯的日變化,最高溫出現在13∶00左右,夜間較低層(1000 m高度以下)有較為明顯的輻射逆溫(圖10a1).邊界層的氣溫峰值時間與地表氣溫基本一致(楊萍等,2013).隨高度增加,氣溫的日變化強度逐漸減弱,至1000 m高度以上無明顯日變化(圖10a1).風分量有顯著的垂直變化.受夏季風影響,近地層主要為東南風(U<0,V>0);受盛行西風帶影響,高層緯向風速較大,表現為偏西風(U>0,V<0).緯向風沒有明顯的日變化,而經向風在較低層(2500 m高度以下)有較明顯的日變化,其風速值在08∶00開始增加,22∶00左右(高度約400 m,且高度較低時,該高度層最大風速出現時間越早)達到峰值(圖10b1—c1).結合北京西北環山的地形特征,較低層經向風的日變化可能與山谷風相關.近地層的氣溫在12∶00—22∶00間較高(圖10a1),便于形成偏北的谷風,與近地層經向風的較大一致.

在SZX機場,夏季氣溫沒有顯著的日變化(圖10a2).這主要是因為觀測點在近海區域,受海洋熱力特性的影響所致.風分量有較顯著的日變化和垂直變化特征,緯向風較弱,全天主要為偏南風(圖10b2—c2).SZX機場西南臨海,其風向風速的變化主要受海陸風的影響.夜間東北向的陸風對應緯向風負值,并減弱南風氣流,使近地層的經向風較小,且在05∶00—07∶00存在較弱的北風;白天西南向的海風對應緯向風正值,并加強了近地層的南風氣流.同時,海陸風環流中的高層回流使得夜間經向風在高層(2500 m左右)較強,而白天經向在較高層(1000~2000 m)較弱,且在16∶00—18∶00存在較弱的北風.

由此可見,AMDAR邊界層廓線數據集能夠很好地展現大氣邊界層結構,反映其完整的日變化特征.由于AMDAR廓線數據較高的時間分辨率和特殊的觀測位置(機場通常位于城市地區和近海地區),使其在ABL研究中具有較高的應用價值,尤其是對于城市和近海邊界層結構及其相關的城市熱島和海陸風環流的研究.

2.4.2 我國大氣邊界層高度的日變化特征

圖10a1—a2同時展示了PEK機場和SZX機場2008—2019年夏季ABLH的平均日變化.如圖所示,PEK機場ABLH最大值出現在午后,具有顯著的日變化,而SZX機場ABLH的日變化較弱,在午后15∶00左右存在一個微弱的峰值.這種ABLH日變化的差異主要是源于兩個機場不同的地表特性,與近地層氣溫變化基本是一致的.

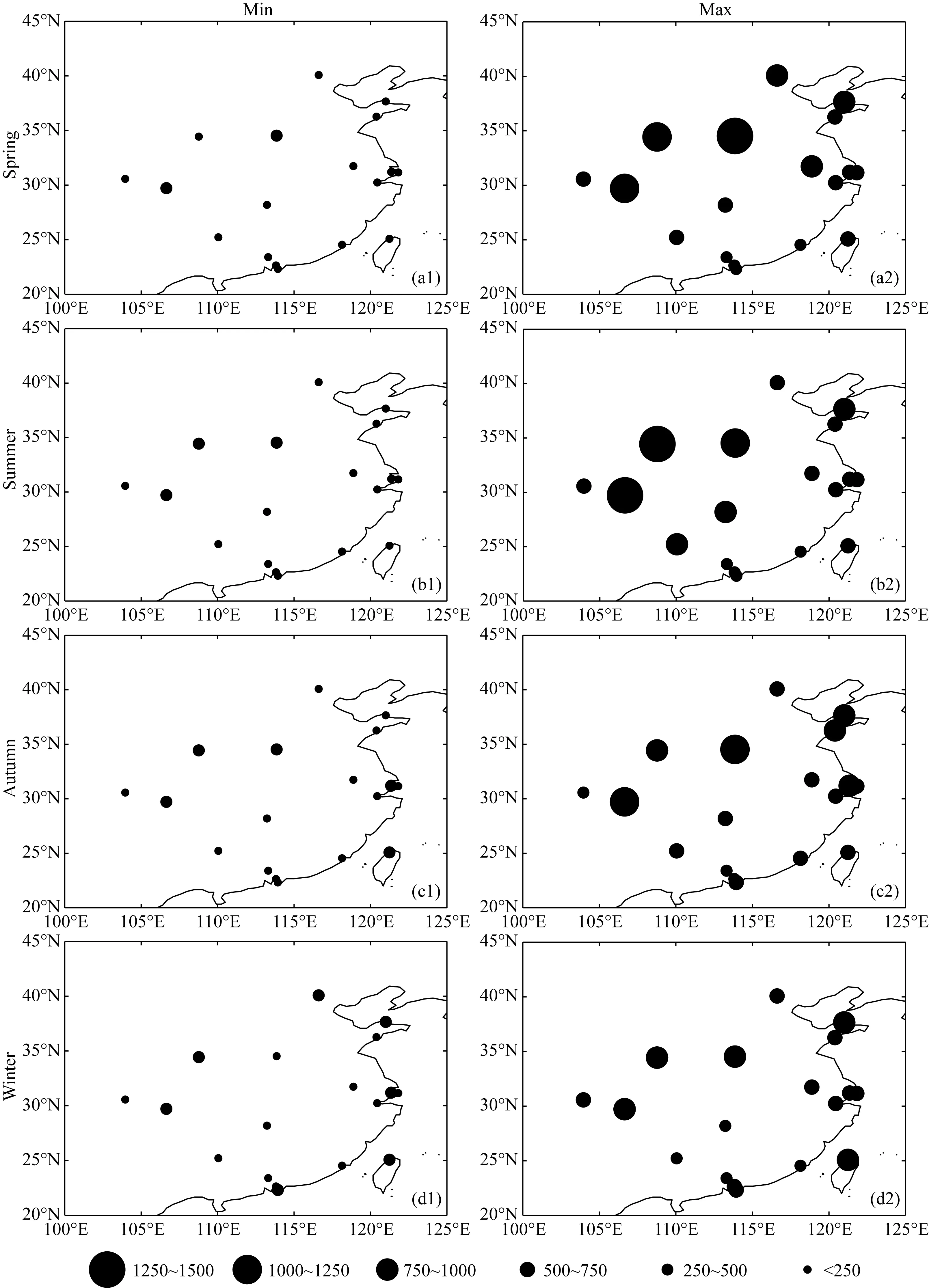

為進一步考察ABLH日變化強度的季節和區域差異,圖11顯示了18個機場2008—2019年季節平均的日最小和最大ABLH.由圖可見,日最高ABLH具有顯著的季節和區域差異,主要表現為春夏季高于秋冬季,內陸、干燥地區高于沿海、濕潤地區(圖11a2—d2),而日最低ABLH則沒有明顯的季節和區域變化(圖11a1—d1).這意味著ABLH的平均日變化強度在春夏季和內陸干燥地區較強.這與前人基于無線電探空觀測的研究基本一致(Guo et al.,2019).

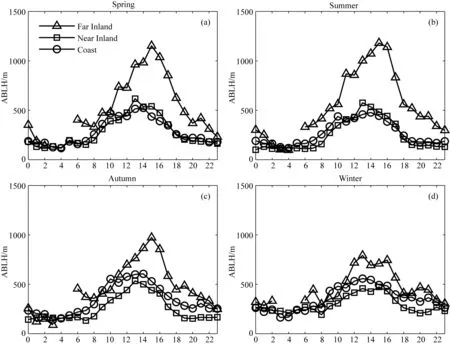

依據上述ABLH日變化的區域特性,本文將18個機場分為沿海、近內陸和遠內陸三個區域(如圖1所示),分別討論不同季節ABLH的完整日變化特征.圖12展示了不同季節三個區域平均的ABLH日變化特征(樣本量小于30的時刻不做展示).如圖所示,在夜間,沿海和近內陸地區各季節ABLH約為200 m,遠內陸地區ABLH也基本低于400 m.在白天,沿海和近內陸地區ABLH能夠發展到500 m左右,峰值時間在13∶00左右,而遠內陸地區ABLH能夠達到1000 m以上,峰值時間在15∶00左右(除了冬季).其中,遠內陸ABLH峰值時間較晚,主要是因為太陽輻射的經向時間差異.ABLH發展高度的區域差異主要與局地陸氣作用相關(Santanello et al.,2018).遠內陸地區相對干燥的下墊面導致蒸發潛熱較少,而更多感熱通量使ABL充分發展,而較濕潤的近內陸和沿海地區,由于蒸發量較大,發展ABL的感熱則較少,另外較高的空氣濕度和云的形成也一定程度抑制了ABL的發展(Guo et al.,2016).值得注意的是,在秋冬季節,沿海地區ABLH多數時候大于近內陸地區(圖12c—d).這主要是因為在秋冬季我國太陽輻射的緯度差異更大,而沿海機場相對于近內陸機場總體上比較偏南,再加上海洋的熱力性質效應,故而沿海地區更強的太陽輻射和較高的地表溫度更有利于ABL的發展.另外,相比于沿海和近內陸地區,遠內陸地區日間ABLH具有更顯著的季節差異,主要表現為春夏季較高,而冬季最低(峰值低于1000 m).春季較強的近地表風速(Zhao et al.,2009; Guo et al.,2011)和夏季較強的太陽輻射 (Miao et al.,2012,2015)應是導致遠內陸地區日間ABLH較高的主要原因,而沿海和近內陸地區海洋熱力性質的影響可能是導致日間ABLH季節差異較弱的原因.

綜上所述,遠內陸地區ABLH具有較強的日變化,尤其是在春夏兩季,而沿海和近內陸地區由于受海洋熱力性質影響,ABLH的日變化強度和季節差異都較小.盡管本文數據僅稀疏覆蓋我國部分地區,但其較高的時間分辨率不僅能滿足ABLH日變化特征的分析,還能為城市地區數值模擬提供驗證依據,可作為我國ABL探空觀測的一個重要補充.

圖10 PEK機場和SZX機場2008—2019年間夏季溫度(單位:K)和風(單位:m·s-1)的平均日變化(BJT) 黑色實線表示0值,黑色虛線表示ABLH.Fig.10 Summer mean diurnal variations of temperature (unit of K) and wind (unit of m·s-1) at the PEK and SZX airports from 2008 to 2019 (BJT) The solid black lines indicate zero values and the dotted black line indicate ABLH.

圖11 各個季節平均日最大和最小ABLH(單位:m)的空間分布Fig.11 Spatial distributions of diurnal max and min ABLH (unit of m) in different seasons

圖12 遠內陸、近內陸和沿海地區各個季節ABLH平均日變化(BJT)Fig.12 Mean diurnal variations of ABLH in the far inland region, near inland region and coastal region in different seasons (BJT)

3 結論

民航飛機探測的AMDAR資料提供了高時間分辨率的溫度和風的探空觀測.本研究基于AMDAR數據,通過數據量篩選、每小時探空觀測數據合并以及線性插值,獲取了2008—2019年中國18個機場的邊界層廓線數據集.

AMDAR數據評估中,本文將AMDAR數據與臨近常規探空數據(間隔距離小于200 km)進行配對比較.共計28組數據比較結果表明,AMDAR數據與常規探空資料總體上具有較好的一致性.對于AMDAR溫度數據,在P>850 hPa的氣壓范圍內沒有顯著的平均偏差;在850~500和500~300 hPa大氣層內表現為冷偏差;在300~200 hPa大氣層內為暖偏差.這里中間層的冷偏差與前人基于中國湖南(羅林艷等,2018)和美國(Zhang et al.,2019)的AMDAR數據評估得到的500 hPa高度以上為暖偏差并不一致.這可能是源于地區差異的影響,如Ding等(2018)也發現中國區域的AMDAR數據普遍存在冷偏差.對于AMDAR風分量,除了在300~200 hPa氣壓范圍內春、冬季為負偏差,在各個高度層上都沒有顯著的平均偏差.

AMDAR溫度和風分量的誤差在較低層(P>850 hPa,約為ABL高度范圍)都更小.在300 hPa高度以下,溫度和風分量的RMSE總體上隨高度層的增高而增大;在300 hPa高度以上,由于大氣的水平均一性,溫度和風分量的RMSE相對較小.在各個高度層上,溫度和風分量的RMSE都隨間隔距離的增加而增大,且隨間隔距離的變化在較低層最為顯著.這說明RMSE隨間隔距離的變化主要源于地表性質差異的影響,而在高層這種影響較小(Zhang et al.,2019).相比于RMSE,溫度和風分量的MBE都更小,并且隨間隔距離沒有明顯的變化.間隔距離小于50 km且P>850 hPa高度層內,18個機場AMDAR溫度、緯向風和經向風數據的RMSE(MBE)平均值分別為0.68~0.83 K(-0.08~0.06 K)、1.48~1.62 m·s-1(0.11~0.29 m·s-1)和1.73~1.81 m·s-1(0.20~0.52 m·s-1).相比于溫度,風分量的誤差更大,這主要是因為風觀測的系統誤差更大.

AMDAR溫度和風分量的誤差與飛機飛行狀態存在一定的關系,總體而言上升階段的RMSE稍大于下降階段.這與前人的研究結論基本一致(Schwartz and Benjamin,1995;Ding et al,2015).但相對于常規探空和AMDAR觀測本身的不確定性及其兩者之間的總體誤差,飛行狀態對AMDAR數據的影響幾乎可以忽略不計.

綜上所述,AMDAR數據的準確性足以替代常規探空數據用于ABL結構特征研究.北京和深圳機場的平均日變化分析表明,AMDAR邊界層廓線數據集由于其較高的時間分辨率,不僅可以反映ABL結構完整的日變化特征,而且可以捕捉到山谷風(北京)和海陸風(深圳)等局地環流信息.盡管AMDAR邊界層廓線數據的覆蓋較為稀疏,但仍能顯著反映ABLH日變化特征的區域差異和季節特征.分析結果表明,遠內陸、干燥地區ABLH在日間發展較高,且日變化強度更大,而沿海、濕潤地區日間ABLH較低,且日變化較弱.而且,遠內陸地區ABLH的日變化強度有顯著季節差異,在春夏季較強,而沿海和近內陸地區ABLH的日變化無明顯季節差異.另外,機場探空數據大多位于城市地區,可以作為城市邊界層探測數據的重要補充.因此,AMDAR邊界層廓線數據將在ABL結構、陸-氣耦合、城市氣候研究以及數值模擬等多方面有重要的應用價值.