從自傳到自我虛構

——解讀杜布洛夫斯基作品《兒子》的革新性

□趙曉帆/文

法國作家始終致力于推動文學敘事的革新。當代法國文壇的創作傾向之一便是“自我虛構”,即在虛構的作品中雜揉一些具有“自傳成分”的敘事因素。本文以“自我虛構”的開山之作《兒子》為研究對象,以文體與語言創新為切入點,以勒熱納的“自傳契約”為理論指導,通過文本細讀對杜布洛夫斯基的作品《兒子》與傳統自傳在寫作層面展開對比研究,以期探討《兒子》作為第一部自我虛構作品的革新之處。

法國知名自傳研究專家菲力浦·勒熱納(Philippe Lejeune)曾于1975年,在其理論著作《自傳契約》(Le Pacte autobiographique)中自問:“在宣稱是小說的作品中,其主人公能否與作者本人同名?沒有什么能阻止這種情況的發生,而這或許存在著一個內部矛盾,從中可以產生有趣的效果。然而,在現有的文學實踐中,尚不存在類似的嘗試。[1]14”

基于勒熱納對自傳的歷史梳理與研究成果,法國作家塞爾日·杜布洛夫斯基(Serge Doubrovsky)意識到其于兩年后出版的處女作《兒子》(Fils)的獨創性:恰恰是對傳統自傳的挑戰,引領著其獨特的寫作實踐。

相較于傳統自傳,在“自我虛構”這一自我書寫新類型中,并非敘述材料是虛構的,而是新穎的寫作思想與敘事手法將真實的寫作材料加工成為虛構的敘事。因此,有必要通過對《兒子》的文本細讀與分析,從創作契約、寫作結構、敘述策略等方面探索“自我虛構”相較于傳統自傳的革新之處。

1 創作契約的革新

相較于自傳“教皇”勒熱納提出的“自傳作者與讀者之間的真實性契約”,即在自傳文本開篇“作者欲與讀者訂立的一種真實性承諾或約定,或者說作者有一種法律責任,明確而鄭重地承諾他所講的是真實的,以求得讀者的一種默契和理解。[2]11”杜布洛夫斯基在《兒子》中創造性地提出了一種模糊性策略,以期實現“在完全真實的事件和事實基礎上進行的虛構”[3]的效果。由于“真實”與“虛構”的內在互斥性,“自我虛構”注定掀起一場由矛盾契約支配的文學實踐新浪潮。

“自我虛構”創造性地將個人生活與文學想象結合起來,虛構的表達方式重構了真實的記憶內容。《兒子》因此在兩個層面上實現了作者與讀者之間的矛盾契約:首先是敘述內容的矛盾性,《兒子》的革新性體現在將兩個互斥元素進行雜糅,即回顧作者個人生活的自傳性敘事和基于其真實生活經歷的虛構性敘事。其次是寫作思想的矛盾性,幻想的真實性再次印證了作者與讀者之間的矛盾契約。歸根到底,自傳敘事的真實性在杜布洛夫斯基看來是站不住腳的,因為“自傳契約”不得不面臨兩個無解的難題:即人類記憶的自然缺失以及自傳作者的客觀性失實。

一方面,源自記憶的不確定性。個人的往昔記憶是自我書寫的原材料,也是自傳作者將生平回憶轉化為文學創作的依據。然而,人類的記憶往往并不忠實。許多自傳作家都曾承認:自傳敘述的與其說是真實發生的事件本身,不如說是自傳作者對過往經歷的回憶,而這種回憶極有可能是扭曲的、不完整的。事實上,人類的記憶是有缺陷的,它可以改寫生命中的重要事件,甚至會在沉默中無意識地流失,這一客觀事實與自傳作家的真實性敘事理想背道而馳。

另一方面,自傳作者在敘述時缺乏客觀性。誠然,作者在自傳契約中向讀者鄭重承諾將真實揭露自己的生活,然而事實上,自傳作者永遠無法完全真實地記錄下關于自己的全部真相,他們會刻意隱瞞甚至美化個人過往中某些不堪的時刻。在客觀性方面,承認自傳的無力,強調自傳作者的虛榮,這或許對該文學類型來說是另一個致命打擊。即便存在著世界上最完整的記憶和最高尚的品德,自傳作者在本質上也無法通過書寫來重現一個已經消失的事實。

基于以上原因,在《兒子》出版九年后,勒熱納在其新書《我也是》中承認“毫無疑問,自傳是一項不可能實現的事業。[3]34”這位自傳“教皇”最終不得不接受了“自我虛構”的雙重特質,即兼具自傳的“真實性”與小說的“虛構性”,并坦言“自我虛構”通過發起對傳統自傳的挑戰,推動了自我書寫方式的革新,實現了自我書寫的現代化腳本。

2 寫作結構的革新

為了推翻傳統自傳時間順序式的寫作結構,杜布洛夫斯基創新性地構建了一個虛構的時間結構。《兒子》的全部故事發生在二十四小時之內,而就這一天既沒有精確的日期限定,也沒有較為詳細的細節描述。過往的記憶在杜布洛夫斯基的寫作中,通過恰當的敘述情境得以再現。

《兒子》的主人公S.D.與作者Serge Doubrovsky同名,其個人生活被濃縮為一天。在這一天中S.D.在紐約城里到處閑逛,他先后約見了他的精神分析師,并接受了精神治療;在紐約的大學里講授了一節關于拉辛的戲劇作品《費德爾》的文學賞析課程,并回憶起其童年、少年、青年、中年時期的種種過往。然而,這些回憶并非按照傳統的線性敘事結構依次鋪開,而是以碎片式的敘述情節相互交織、錯綜復雜。

此外,杜布洛夫斯基極有可能記錄下了他與其精神分析師之間的真實對話,《兒子》的敘述因此是由這段精神治療經歷與過往回憶片段重組與建構的。通過法語現在時態的應用,使得書中各類情節均為讀者營造出一種并非回憶,而是確實發生于當下的假象。正如作者本人所言“當讀者以為自己在閱讀一個故事時,其實卻是在遵循著一種分析,其中的邏輯關系被依據時間順序排列的詞匯所掩蓋。該書的內在邏輯實際上是一種偽裝成敘事順序的辯證法。[4]”

借助這一特殊的寫作結構,杜布洛夫斯基在《兒子》中探索了“自我虛構”的雙重可能性,即作者個人過往經歷的“參考性”以及敘事框架的“虛構性”。然而,將故事情節嚴格限定在一天的時間框架內并非杜布洛夫斯基的首創,例如:英裔美國作家克里斯托弗·伊舍伍德(Christopher Isherwood)于1964年發表的《單身男子》(A Single Man)便講述了一個失去同性愛人的中年男人的一天。杜布洛夫斯基也曾坦言:伊舍伍德的作品對于《兒子》的寫作影響極大。然而通過應用不同的敘述策略,同樣的時間結構可以構建出狀態迥異的寫作文本。雖然《單身男子》和《兒子》都遵守二十四小時的敘事規則,但是第一部作品顯然屬于小說,而第二部作品通過運用創新的敘事手法及語言,最終實現了文體的革新:由自傳走向“自我虛構”。

3 敘述策略的革新

《兒子》于1977年首次出版時,印于封底的文字被文學評論界視作“自我虛構”這一文體的革新宣言,即“自我虛構,是把敘述歷險的文字托付給文字的歷險。[5]”

3.1 排版層面

為掙脫傳統自傳在寫作邏輯方面的束縛,在超現實主義文學運動的影響下,杜布洛夫斯基將“無意識寫作”引入傳統的自我書寫空間,即:利用精神力量嘗試擺脫理性的控制,以尋求無意識、非理性的自由。這種新穎的寫作方式注定了《兒子》與傳統自傳相比獨特的排版方式。

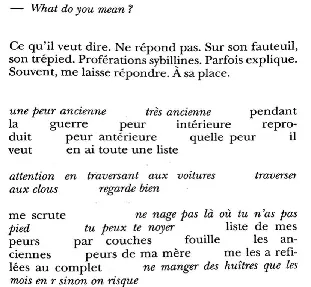

圖1為2001年法國伽利瑪出版社以著名自傳書系列“COLLECTION FOLIO”再版《兒子》時,其書于第249頁的印刷效果,該圖直觀地展現了第一部自我虛構作品在排版方面的革新性,也標志著一次書寫自我的全新歷險。

圖1 《兒子》第249頁

本文以圖1的排版印刷效果為例展開分析,發現以下五種創新排版現象:其一,段落的自由劃分;其二,空格的非常規使用;其三,行間距的不規律性;其四,字體規格的混用;其五,單詞跨行的隨機性。

通過文本細讀,不難發現《兒子》的排版設計并不受限于傳統的自傳書籍排版方式,它充分展現了該書作者具有美學與文學雙重革新意味的多元趣味性探索。杜布洛夫斯基通過別出心裁的編輯排版方式,也為讀者帶來了獨特新奇的審美閱讀體驗。

3.2 句法層面

《兒子》中句子的構成與詞匯的選用充分體現了“文字的歷險”。在法國后現代主義及其特殊的形式美學與解構傾向的影響下,杜布洛夫斯基創造性地將菲利普·索萊爾斯(Philippe Sollers)提出的“文本寫作”[6]概念引入傳統的自我書寫空間,否定了傳統敘事與文本的意義,寫作文本被切割成為碎片,而以碎片化方式構建的整部作品則轉化成一場語言符號的狂歡。

在《兒子》的寫作文本中,由“主語—謂語—補語”構成的句子結構被作者通過各種各樣的方式進行解構,例如:通過省略句子中的某個組成部分;通過標點符號的刪減或增加;抑或是通過句子的并列、連詞的省略、句法結構的斷裂或堆積等。圖1中標點省略、句法全無的寫作段落充分展現了該作品文本碎片化與體裁游戲化的寫作風格。

3.3 語音層面

《兒子》的詞語展開方式并非全然依照故事情節的敘述邏輯,其詞語順序似乎是通過能指層面的相似性組合排列所得,如:首語重復、近音詞連用、元音諧音、輔音頭韻等。杜布洛夫斯基在《兒子》的文本寫作中頗具先鋒性地開展語言游戲,例如:

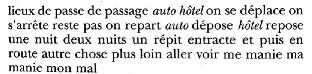

通過分析圖2顯示的這段既無句法,也無標點的意識流文本段落,可以發現以下語言現象:

圖2 《兒子》第328頁

(1)首語重復:“on se déplace on s'arrête reste pas on repart”

(2)近音詞連用:“lieux de passe de passage auto h?tel on se déplace”;以及“auto dépose h?tel repose”

(3)元音諧音:“une nuit deux nuits un répit”

(4)輔音頭韻:“me manie ma manie mon mal”

通過分析《兒子》的敘事策略,不難發現:第一部自我虛構作品的敘事革新在語音、句法和排版層面相繼展開。相較于傳統自傳寫作對作者立場的客觀性要求以及對敘事內容的真實性要求,《兒子》創造性地運用了一種更為自由、主觀、隨性的寫作策略,充分激活了語言的詩意功能,詩化的語言也使該作品的文學性和革新性得以彰顯。

4 結語

通過獨特的寫作風格與創新的敘事方式,杜布洛夫斯基將自傳敘事與虛構敘事雜糅,達到虛實結合的奇幻效果。此外,通過在文體和語言上的革新,《兒子》創造了一種關于自我的全新書寫類型,即“自我虛構”。這一充滿悖論與矛盾的文學體裁是當代法國文學創作的一大革新,自我書寫從自傳到“自我虛構”的演變也因《兒子》得以實現。■

引用

[1] Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique[M]. Paris:Seuil,1975.

[2] 菲力浦·勒熱納.自傳契約[M].楊國政,譯.北京:北京大學出版社,2013.

[3] 車琳.西方文論關鍵詞 自我虛構[J].外國文學,2019(01):97-107.

[4] Lejeune, Philippe. Moi aussi[M].Paris:Seuil, 1986.

[5] Doubrovsky, Serge. Sartre: autobiographie/autofiction[J].Revue des sciences humaines: Le Biographique, 1991,12(224):17-26.

[6] 劉海清.21世紀法國文學的敘事格調與審美取向[J].湖南科技大學學報(社會科學版),2018,21(2):39-44.