元代縣級司法運作:時間、空間與參與者

鄭 鵬

中國古代司法體系在中央與地方層面的演進過程中呈現出截然不同的圖景:相對于中央官制體系很早就發展出廷尉(大理寺)、刑部等專門司法機關,地方司法機關一直沒有從行政體系中分化出來。元代雖然在戶計制度下形成司法的多元管轄局面,但路、府、州、縣等管民官府無疑依然是最重要的地方司法機關。其中,“縣極下,去民為最近”,錄事司“列曹庶務一與縣等”,元人常以“司縣”并稱。元代還有一些沒有屬縣的州“得親治民”,司法地位實際與司、縣類似。在元代多級復合地方行政體系中,處于末端的縣級政府不像路總管府需要負責重刑案件的審判,相比唐宋杖罪以下“縣決之”,其權責亦大大限縮。但縣級政府作為國家行政體系中與民眾交集最多的“親民官府”,負責受理詞訟、追證檢驗,并作為第一審級進行審判,在地方司法體系中占有十分特殊的地位。

在以往有關元代地方司法機關以及元代縣官的研究中,學者們已對元代縣級司法職責、司法程序以及縣官的司法實踐等問題進行了討論。本文擬以縣級政府中最普遍的“縣”為主要研究對象,從時間節奏、空間結構以及官吏角色等不同角度,呈現其司法運作的深層秩序,進而在長時段視角下考察元代縣級司法的運作模式及特點,以就正于方家。

一、滯訟背后的制度之困

所謂遲來的正義非正義,無論就個體司法救濟的有效性,還是就維系社會秩序而言,司法的及時性無疑都有著重要意義。然而在元代縣級司法中,獄訟稽遲卻是普遍現象,考察其背后的制度因素對于理解元代縣級司法運作有著重要意義。

(一)司法運行中的滯訟

在元代法律文化中,審判效率與審判結果同樣受到重視,“有司廉明,隨事裁決而獄空”是一種理想的治理圖景。元人胡祗遹甚至認為“稽遲害民甚于違錯”,概因“違錯之奸易見,稽違之奸難明”。元初針對地方守令定“五事考核”之法,其中“詞訟簡”一項的要求之一即是“訟無停留”,這與唐代“四善二十七最”中的“決斷不滯”是一脈相承的。元政府于至元八年(1271年)規定的公務程限為“小事限七日,中事十五日,大事三十日”;至元二十八年(1291 年)又改為常事五日程,中事七日程,大事十日程。相應地,元代司法監察亦將應審不審、應釋不釋、應結不結等淹禁稽遲現象作為糾治重點。

從訴訟檔案來看,元代地方司法運作中確實有比較明確的時間規范,對勾追、檢驗等流程皆有具體時限要求。如黑水城遺址出土的M1·0616(Y1:W64)號文書即是一件土地案件的勾追文書,其中明確規定被告人應在文書下發后的兩日內赴官。但分析眾多案例可以發現,不同案件的審理周期相差極大,時效性其實很難保證。在案情不復雜的情況下,縣級政府審理一個案件并不需要太多時日。如大德五年(1301 年)廉酉保被平山站劉提領打死一案,案發于八月十七日,廉酉保母廉阿羅次日向歸善縣衙報案,八月十九日案件已由歸善縣申報至惠州路,八月二十日歸善縣進行檢尸,八月二十六日檢尸文書申報到路總管府,前后不過十日而已。然而至大三年(1310年)廬陵縣周左藏墳墓被盜一案,從七月二十九日案發,到十月二十六日申至吉州路,前后則有三月之久。

由于不同案件本身差異極大,其審理周期當然不可一概而論,但很多案件稽遲淹禁顯然并非源自案情本身。鄭介夫曰:

《至元新格》該常事五日程,中事七日程,大事十日程,并要限內發遣。違者量事大小,計日遠近,隨時決罰。今小事動是半年,大事動是數歲。婚田錢債,有十年十五年不決之事。訟婚則先娶者且為夫婦,至兒女滿前而終無結絕;訟田宅則先成交者且主業,至財力俱弊,而兩詞自息;訟錢債則負錢者求而遷延,而索欠者困于聽候。況刑名之事,疑獄固難立決,其對詞明白者,可折以片言也。有司徒以人命為重,牽連歲月,干犯人等,大半禁死。但知一已死者當重,不知囚禁以至死者十倍其數,尤為不輕也。更無一事依程發遣,而違者亦無一人依格決罰,豈非虛文議獄乎?

鄭介夫這段話很好地描述了元代的滯訟現象。正如其所言,當時不僅刑名案件時常出現“稽遲”“淹禁”,就連應當在司、縣即應予以斷決的婚田錢債等“小事”亦“動經一年、二年不決”。延祐二年(1315年)和和奉使宣撫河東陜西,決滯訟達一千二百余起。至正八年(1348年)十二月,江浙行省“共計見禁輕重罪囚一千三百一十五起,三千九百三十六名”,而罪囚之被禁月日竟有達十五年乃至二十年者。元政府雖立小事、中事、大事之限,現實情況卻是“府州司縣上至按察司皆不舉行”,幾成虛文。

(二)滯訟產生的制度因素

滯訟現象之所以普遍出現,其原因當然非止一端,或告訴者反復“纏訟”,或官員故意“掯勒延遲”,但更值得關注的是其背后的制度因素。

元代縣的司法權限雖然不高,但在地方司法體系中扮演著十分重要的角色。元制,“訴訟人先從本管官司,自下而上,依理陳告”,“百姓不得越訴,諸衙門各有分限,不得受越訴”,因而,親民的縣級政府受理了絕大部分訴訟。由于判決權限的限制,縣只需判決笞刑五十七以下的案件,屬于這一范圍的大多是民事糾紛或者輕微刑名案件。然而“民訟之繁,婚田為甚”,地方社會絕大部分訴訟案件其實正在縣的判決權限內。胡祗遹就指出:“小民所爭訟,不過婚姻、債負、良賤、土田、房舍、牛畜、斗毆而已,所犯若無重罪,司縣皆當取決。”對于超出權限的案件,縣雖無權判決,但也要進行初步的審問即“略問”,然后“解赴各路州府推問追勘結案”。從元貞三年(1297 年)《儒吏考試程式》中所載重刑案件縣的呈文來看,縣對于重刑案件雖無判決之權,但從立案、檢驗、緝捕到案情的訊問皆是其必須履行的職責,案件的最終判決正是建立在這些工作之上的。

正是由于縣在地方司法體系中的制度角色,使其面臨著巨大的獄訟壓力,在一些人口繁夥的地區尤其突出。如龍興路南昌縣“日數十牒”;平江路長洲縣“地廣人稠,牒訴轇轕”;吉安路廬陵縣“西江最北縣,亦最劇處,訟牒文牘山積”。與此同時,縣級政府本身卻無暇應對。胡祗遹在《折獄雜條》中曰:

十月一日務開,三月一日務停,首尾一百五十日。每月先除訖刑禁假日四日,計二十日;又除訖冬節、年節前后各一日,計六日;兩月一小盡,除訖三日;立春節,除訖一日;進年節表一日;乙亥日三日;若遇二月清明節,又除訖三日,計二十七日。中間或遇同仕上官下任,吉兇慶吊,迎送上司使客,大約又除訖十余日,總計五十日。余外斷決詞訟者,止有一百日。或遇兩衙門約會相關,或干證不圓,或勘會不至,或吏人事故(轉按、疾病、上司勾追刷案之類)。經兩吏人手,又虛訖十余日,中間止有八九十日理問辭訟。又以監視造作、勸農、防送遞運、府州勾追、按察司差委,得問民訟多不過五六十日。

此處胡祗遹的著眼點在于批評停務制度的弊端,但他對獄訟時間緊缺的分析無疑是切中肯綮的。而之所以出現這一現象,究其原因大致有兩點:

其一,元代日常政務運作中有諸多“停審日”,大大削減了處理獄訟的時間。其中對于縣級司法最常見的婚田詞訟來說,最重要的影響因素就是停務制度。自唐代起,為防止民眾由于爭訟而延誤農時,政府開始實行“務限法”,婚姻、田產、錢糧、債負等案件的訴訟和審理被限定在十月至次年三月的半年內。到宋代,《宋刑統》在繼承《唐令》六個月務限期的基礎上,又補充規定“正月三十日住接詞狀”,民眾的告訴時間進一步縮減。至南宋,由于江南氣候遠比黃河流域濕熱,為不妨礙農時,宋高宗紹興二年(1132 年)頒布的《紹興令》又規定二月一日入務、十月一日開務,停務長達八個月。元初延續金《泰和律》的做法,規定“自十月一日官司受理,至二月三十日斷畢,三月住接詞狀”,停務期比南宋稍有縮短,但仍長達七個月。

停務制度的初衷是避免“妨農”,但無疑極大影響了司法的正常運作,案件常常無法及時處理。許多案件在停務前無法結案,經過多次務開、務停,乃至“有經十余年未得結絕者”。鑒于此,元政府先后對停務制度進行了數次修訂。至元二十四年(1287年)戶部所引圣旨節文中曰:“年例,除公私債負外,婚姻、良賤、家財、田宅,三月初一日住接詞狀,十月初一日舉行。”似乎“公私債負”案件不再適用于停務制度。大德三年(1299年),根據山東肅政廉訪司經歷張璘的建議,中書省對案件停務的次數進行限制,若經兩次停務不能結絕則不再停務,防止復雜案件不經斷決即因務限而停擺,循環往復。大德六年(1302 年)再次強調,“二次農隙之間而不結絕,所屬官司擬合治罪,必要本年杜絕”。延祐四年(1317 年),規定“告爭婚姻事理,如不妨農,隨時歸結”,婚姻類案件一定程度上擺脫了停務制度的限制。

除務限法導致的停審外,元代還存在許多假日和禁刑日。早在西周時期,中原王朝便形成“五日一朝”的休沐之制,至唐宋更是發展出了主要由旬假、節假構成的假寧制度。其中,唐代除每月初十、二十、三十共3日旬假外有節假53日。宋代節假更多,宋人龐元英《文昌雜錄》曰:“祠部休假,歲凡七十有六日。”元代早期繼承了唐宋旬假之制,但在節假方面無論種類還是休假日數,相較唐宋皆大為減少。據中統五年(1264 年)條令:“若遇天壽、冬至,各給假二日;元正、寒食,各三日;七月十五日、十月一日、立春、重午、立秋、重九、每旬,各給假一日。”旬假外共計十節十六日,其中天壽節為皇帝誕辰,其余基本為民俗節日。

至元十四年(1277 年),中書省奏請用初一日、初八日、十五日、二十三日和元命日代替旬假。這其中初一日、初八日、十五日、二十三日又稱“禁刑日”,亦即胡祗遹所說的“刑禁假日”,源自南北朝以降佛教的“斷屠月日”。不過與前代相比,元代的禁刑日不僅在時間上由“十齋日”變為了“四齋日”,更重要的是唐宋時期斷屠月日只是禁止執行死刑,而元代禁刑日則禁止一切審囚斷罪,“職官于禁刑之日決斷公事者,罰俸一月,吏笞二十七,記過”。大德元年(1297年),建昌路南城縣藍田巡檢夾谷德禎就因禁刑日將弓手殷祥、周順“各決一十七下”,被斷二十七下。所謂“元命日”,根據張帆先生研究,即“本命日”,指皇帝生年干支所對應之干支日,一年共有六日。如忽必烈生于“乙亥歲八月乙卯”,其元命日即乙亥日,前文胡祗遹所提及之“乙亥日三日”即為此。不同皇帝在位,元命日根據其生辰各不相同,但根據元代相關規定,凡元命日官員皆要“率領僧道綱首人等,就寺觀行香祝延圣壽”,同時與禁刑日一樣,“有性命的也不交宰殺有,人根底也不打斷有”。無論是禁刑日還是元命日,司法運作很大程度上處于停頓狀態。

其二,在停審日以外的正常時段,司法運作又受到其他各種繁雜公務的影響。首先,元代的地方官員作為肩負“征收賦稅、調節糾紛和維持公共秩序”等廣泛職責的地方治理者,其日常公務當然不限于獄訟,而是需要同時應對賦役、差發、救災等繁雜事務。尤其親臨治民的縣,其任務更加瑣碎而繁重。元代縣所轄人口雖多寡不一,但戶至數萬、口至十數萬者不在少數。其甚者如溫州路永嘉縣有65077 戶,嘉興路嘉興縣更高達120742戶。而其所設正官,不過數員而已。元代以戶口多寡為標準將縣分為三等,其中上縣設達魯花赤、縣尹、縣丞、主簿、縣尉五員正官,中、下縣又不置縣丞,僅四員而已。按慣例,元代各項政務皆差一名正官提調,“雖輿臺皂隸所當為之事,部符下州郡,州郡下司縣,必曰委正官一員親身監視”。所謂“正官有限,公務無窮”,“不三四事則無人可委”,衙署為之一空,甚至“胥吏抱案無人判署”。元人李謙論“為縣難”曰:“縣極下,去民為最近,凡省部符檄一出,諸道趣屬郡,郡趣縣,至縣則布之于民,事事必躬蒞之。若繭絲之賦,粒米之征,調度力役,牒訴獄訟,連證會逮,案牘填委,吏雁鶩行以進,戢戢取判其前。率則平旦視事,至日旰乃得嘗食。”面對應接不暇的繁雜公務,當然難以從容處理獄訟。

除治下分內之事外,元代州縣官員還經常被上級官府差委,負責工程監造、押運錢糧、起解軍役以及審理他處詞訟等事務。官員一經差委,常常半年甚至一年無法還職,有些官員甚至多數時間差調在外,終其一任無幾日在衙署事。如江陰州同知納琳哈喇,自任職后先后監造海塘、參與軍機、管理市舶、監造佛經,“三考之中,在州僅數月”。無論州、司、縣,正官不過數員,應對治下公務本已捉襟見肘,還要被長期差占,必然影響正常政務運作。世祖至元中后期,征伐事繁,大量州縣正官被差委山場伐木、監造船只、收買物料、監造軍器,乃至長途押軍、跨海運糧,以至“州縣正官為之一空,動是經年不得還職。署事之日常少,出外之日常多,是以民間無所愬苦,而府縣日以不治”。鑒于此,元政府于至元二十一年(1284年)規定不得差委長官,“止許次官從公輪番差遣”。至元二十九年(1292 年)再次強調,路府州縣長官、首領官除行省實名差遣或遇緊急軍情外,“其余一切公事并不得差占”。但從相關材料來看,此后濫差正官乃至長官的現象依然存在。

在元代,縣級政府本質上是肩負全面地方治理職責的“親民官府”,而非單純的司法機關;獄訟亦只是政務的一部分,而非現代意義上的“司法”。在這一制度框架下,司法運行要服從于整體治理需求,因而出現了諸如“務限法”等不符合法律邏輯的時間制度。同時面對繁雜政務,官員自然難以從容應對層出不窮的訴訟。其中就前者來說,元政府已經意識到停務制度的弊端并進行了一系列修訂,元代節假日相比前代亦大大減少,又以禁刑日、元命日代替旬假,在一定程度上減小了對正常司法運作的影響。但后者本質上是簡約治理模式下官府治理能力無法滿足現實需求的體現,在現有制度框架內很難有根本改善。元政府雖多次強調民間詞訟須“依理處決,毋得淹延歲月”,但收效甚微,制度角色與制度能力之間的矛盾成為元代縣級司法運作無法回避的困境。

二、縣衙空間與司法流程

如前文所述,元代縣級政府在簡約治理模式下結構十分簡單,沒有設置專門的司法官員,司法運作亦混同于日常政務之中。那么元代縣級司法究竟是如何運作的呢?前人討論元代縣級司法往往關注其流程,其實只有將司法流程置于其所運行的空間,才能呈現出直觀、動態的運作圖景。

(一)元代縣衙的基本結構

元代規定地方衙署“已有廨宇,不須起蓋”,縣衙原則上沿用前代舊廨,如上元縣與句容縣皆“因宋舊治”。不過由于元代前期連年兵燹,地方衙署頗多廢壞。尤其對縣來說,由于財力所限,衙署毀棄后長年無力修繕,以致“今日僧寮之借榻,明日道宮之假楹,習以成風,因仍茍且,日復一日”。如臨汾縣治在金末即被豪民所據,官吏長期寄居“老屋隙舍”,一直到至元十三年(1276 年)才以民居作為衙署。中陽縣衙在蒙金戰爭中被毀,數十年未能修繕,官吏只得“僑居民舍,或聽政于驛館,或決獄于神祠”。其中有一些在國家承平以后得以重建,但一直因陋就簡者也不在少數。此外,有時因行政區劃變動,衙署亦會擇地另建。如江寧縣,其衙署本在集慶路治北門壽寧寺北,為唐代所建,宋仍其舊。至元十四年(1277年),城中建錄事司,江寧縣衙乃于故尉司重建。

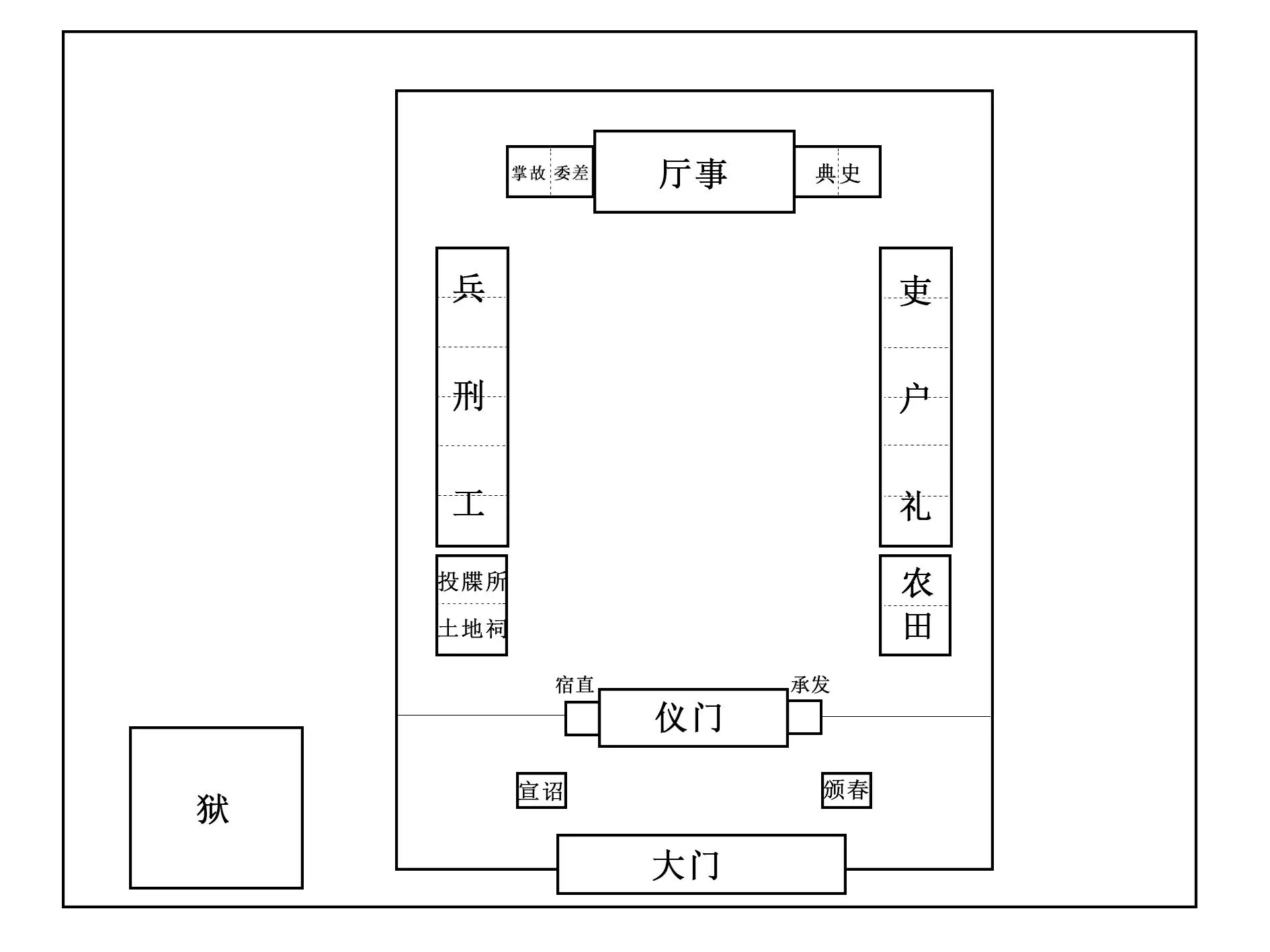

在現存的元代建筑中,我們已無法找到完整的縣衙遺存,不過通過地方志及相關文獻,尚能窺其大概。按規制,元代州衙有正廳一座,附兩耳房,五檁四椽;司房東西各三間,三檁兩椽。縣衙除無耳房外,其規制與州相同。這一規定顯然僅涵蓋了衙署的核心建筑,并沒有完整反映出其具體結構。姚燧稱元代路、府衙署之格局大致“譙樓、儀門,廳以聽政,堂以燕處;廳翼兩室,右居府推,左居幕府,吏列兩廡;架閣、交鈔、軍資諸庫,與夫庖廄,各自為所”,縣衙雖然規模更小,但基本格局大致相同。以建德路壽昌縣為例,其舊治于蒙古平宋戰爭中損毀,王瑀尹壽昌時重新修葺,時人葉天麟所作《重建縣治記》中對修葺后縣衙的格局描述頗為詳細,現抄錄如下,并據此繪制示意圖如圖1。

廳東西翼室各二:東為典史分司,又東其屬居焉;西以館臺居府之委差,又西為掌故府。東廊:北六間,列吏戶禮三房,南二,為農田房。兵刑工列于西廊,如東制。外:一為投牒所,一為土地祠。門臺各翼一室:東作承發,其西陪臺,宿直焉。屏基塞門,檐盈環護,以柵葺樓,置更鼓其上。徙舊獄于西偏之陽,為監房,前嚴門闑,后創堂以便聽讞。右圄仿圜土制,使可辟寒暑燥濕。囿之后山原有小祠,則擴之,通民相近。又即尉之故址創營屋三區,俾戍人無淆民居。在十有二月,建臺門于頒春宣詔之南。

如圖1所示,重建后的壽昌縣衙以儀門為界,大致可分為兩大區域:

圖1 元代壽昌縣衙示意圖

其一,儀門之內,由南向的廳事、東西兩列吏舍與儀門合圍所成的院落,構成縣衙的核心區,為主要政務處理空間。相對于宋代,元代縣衙的一個重大變化是除了負責捕盜的縣尉外,縣丞、主簿皆不再有單獨的廳事,這明顯是元代群官圓坐署事制度的結果。有些縣衙中雖保留了宋代所建官廳,如前述上元、句容兩縣都有縣丞廳、主簿廳、縣尉司,但其功能亦不同于往日。吏舍仿中書省六部之制,根據政務類別分設諸房,中以吏員掌案牘。不過,各官府諸房設立的種類不盡相同,常見的是吏、戶、禮、兵、刑、工六房。廳事東側耳房,一般是典史幕所在,其位置臨近廳事和吏舍,便于政務運作。此外,儀門內的院落中央通常還會有戒石亭,有時架閣庫亦在院落中。如鎮江路丹陽縣衙,東西吏舍之間即有樓“以架閣文字”,廳前又有戒石亭。

其二,儀門之外,縣大門、頒春亭、宣詔亭等建筑構成公共或半公共空間。通常來說,元代縣衙有大門、儀門兩道門,但也有縣衙只有一道門。其中大門常建有譙樓,設有更鼓,又稱譙門,亦有如壽昌縣將譙樓建于儀門者。分別用以頒春典禮、宣讀詔書的頒春亭、宣詔亭是重要的儀式空間,其位置或在大門與儀門之間,或在大門之外。如丹陽縣頒春亭、宣詔亭在譙樓之外,金壇縣則在譙樓之北。縣獄一般臨近縣衙西南,即《周易》中之坤地。

此外,記文中未提及壽昌縣衙是否有供官員休息的后堂,但一般來說廳事后面還多建有為數不一的堂、軒等建筑,作為官員“燕處”之地。如丹陽縣衙“廳事后有堂二,前曰德政,后曰琴清;軒一,曰近民”,金壇縣衙“廳事后有堂曰修己”。不過,由于政務運行由“專官署事”變為“群坐圓署”,元代縣衙不僅不再像唐宋時期每名正官“各有廳事”,官員自身亦不再居于官廨,“廨宇止為聽斷之所,而各官私居,類皆僦賃”。

(二)衙署空間中的司法運作

在元代縣級司法中,完整的訴訟審判程序可大致劃分為受詞、追證、鞫問、判決四個階段,下面結合縣衙空間,分別考察每一階段的具體運作過程。

元制,民眾須赴衙署陳告,嚴禁“于應管公事官員私第謁讬”。通常來說,告訴者須在陳告之前準備好訴狀,于允許告訴之日持訴狀赴衙,由衙署譙門或儀門前的當值祗候接收訴狀。有些縣衙還設有專門接收訟牒的場所,如上文壽昌縣之投牒所應該就是這樣的場所。訴狀遞入縣衙后會由當值司吏“當廳附籍”,然后由承發房根據案件內容“布散合該人吏”。其中戶婚錢債案件一般歸屬戶房,刑名案件則歸屬刑房。在這一階段,訴狀主要由吏人負責,訴訟人亦不一定要進入衙門內部。不過有時官員為了防止吏人專擅和民眾妄告,會在訴狀遞入后將原告人引入縣衙廳事,“當廳口說所告事理,一一與狀文相對”,甚至命告訴者直接入衙呈告,由書狀人在廳下當場書狀。

訴狀受理后,官府須進行勾追和檢驗等工作,為正式審問做準備。勾追的對象包括案件當事人、證人等所謂“干連人”,由祗候、曳剌等胥役下鄉勾攝,或發給信牌,由“執里役者呼之”。對于刑名案件中的案犯,通常要由縣尉及手下弓手負責緝捕。元代前期,涉案的兩造以及干連人等一概要羈押于獄,監獄往往人滿為患。大德九年(1305年)以后僅監守奸、盜、詐偽杖罪以上案犯,田土、婚姻、家產、債負、毆詈等笞罪以下案件當事人以及干證人,等候衙門隨時傳喚即可。在勾追的同時,官府還要進行必要的勘核檢驗。如命案要檢驗“致命根因”,殺傷要檢驗“被傷去處”,賊盜案則要檢驗“本家失盜蹤跡”。

鞫問階段的主要任務是厘清案情,進而取得當事人的供詞,為最后案件審判提供依據。元制,“鞫勘罪囚,仰達魯花赤、管民官一同磨問”,具體到縣,則為“縣令以次,公廳群問”,即長貳正官與首領官等在廳事共同審問。尤其當審問過程中需要施行刑訊時,需征得全部參與官員的一致同意,“連職官員立案同署,依法栲問”。不過在司法實踐中,案件的審理經常由一名官員專門負責,甚至不少官員“縱令吏貼私下取問”。廳事亦不是案件審理的唯一場所,于獄中就近審理也是一個很重要的方式,如上文提及壽昌縣獄就有專門供聽讞的大堂。

一些比較簡單的案件在審問后即可當場判決,如張輯任柏鄉縣尹時遇有民眾爭訟,即“為開譬詰辯,立與決遣”。絕大部分案件則還需經過復雜的圓議程序。首先,刑房或者戶房的承行吏員會擬定判決草案——議札,并由典史簽署,即所謂“事無巨細,承吏率先抱案以白首領官,詳閱議可,然后書擬”。議札擬好后,所有官員要在廳事圓坐議事,“公議完署而后決遣之”。圓議中先由典史陳述議札內容,即“對讀”。然后由長貳等正官討論,進行裁決。討論完畢后,由典史根據討論意見,擬定最終判決書,然后與議正官書押。署名的次序,根據正官級別,從低到高依次書押,“獄訟期會署文書,又必自主簿始,以次至于丞若令”。典史通常不參與圓署,但若到會官員因不習文字或其他原因不能署名,則由其代書,并“具述其故于名下”。圓署完成后,文書上加蓋官印即可頒行。

概括來說,簡約治理模式下的元代縣衙本身比較簡單,獄訟事務與其他政務共享同一空間,除監獄外并沒有專門的司法空間。在縣衙內部,司法運作主要集中于三個場所:一為廳事,主要進行案件的審問以及判決結果的圓議;二為縣獄,不僅用于臨時羈押,亦是鞫問罪囚的重要場所;三為吏舍,文書攢造與案件擬判皆在此處。這種空間結構反映了元代縣級司法的基本運作模式:群官集體決策,首領官總領案牘,吏員具體執行。雖然對民眾而言印象最深刻的是“咚咚衙鼓響,公吏兩邊排”的廳事,但其實司法運作很大程度上完成于吏舍之中。

三、官吏角色與權力秩序

相比宋、金,元代縣級政府的職官設置發生了兩個主要變化:一是在縣尹之上另設達魯花赤,形成雙長官制;二是改變宋、金分別以吏員中的押錄、上名司吏為首領吏員的做法,單獨設典史為首領官,統領吏員。如此一來,元代縣級政府就形成了正官—首領官—吏員三級結構,縣衙中廳事—典史幕—吏舍所構成的政務空間就是其體現。相比路、府有推官“獨專刑名”,縣不設專門司法官員,司法運作采取典型的圓議聯署制。那么,不同官吏究竟在司法運作中扮演了什么角色?其中又呈現出怎樣的權力秩序呢?

(一)司法中的長、貳與首領官

在縣級官員群體中,達魯花赤“于官屬為最長”。達魯花赤本為蒙古語daruqaci之漢譯,意為“鎮壓者”。根據札奇斯欽先生研究,達魯花赤起初是蒙古人在被征服城市所設立的監臨長官。入元后,“路府州縣皆置達魯花赤一人,位長吏上,監其治也”,達魯花赤成為各級地方官府的最高長官,而傳統的縣尹等官員成為其次官。達魯花赤的最高決定權集中體現在其掌印權,按元制,官府印信“達魯花赤封記”。不過達魯花赤多是蒙古、色目人,他們中很多與漢人官吏言語不通,不諳律法,關于其是否參與具體司法運作,胡祗遹言縣級政府審案為“縣令以次,公廳群問”,似乎不包括達魯花赤,葉子奇在《草木子》中亦言,達魯花赤雖位居最尊,但并不參與日常政務圓署,“判署則用正官,在府則總管,在縣則縣尹”。不過正如李治安先生所指出的,這一情況只存在于元代早期。自中統五年(1264 年)起,元政府就規定“京、府、州、縣官員,凡行文字,與本處達魯花赤一同署押”。成宗大德元年(1297年)又規定:“隨處達魯花赤,凡行文字及差發、民訟一切大小公事,與管民官一同署押管領。”在黑水城文書中我們能找到十分確切的證據:

宣光元年閏三月二十一曰申司吏崔文玉等

坐□□□□強奪口等事

亦集乃路總管府推官閆

亦集乃路總管府判官

亦集乃路總管府治中

同知亦集乃路總管府事[八思巴文名字]

亦集乃路總管府總管

亦集乃路總管府達魯花赤[八思巴文名字]

亦集乃路總管府達□□赤

奏議大夫亦集乃路總管府達魯花赤□脫歡

很顯然,這件文書是一件案件判決文書的一部分,剛好保留了官員圓署內容,達魯花赤是在列的。質言之,達魯花赤在元代前后期出現了角色的變化,即由單純的監臨官員逐漸成為日常政務官員的一分子。楊維楨言,元代早期達魯花赤并不參與圓議,政務議定后“白之達魯赤”即可,后來“達魯赤任與令等,昔之尊而優者,今轉煩劇矣”。實際上,元代中后期達魯花赤不僅要參與圓議,檢尸、聽訟等事務皆在其職責范圍內。如廉酉保被平山站劉提領打死一案,負責檢尸的初、復檢官員,分別是歸善縣達魯花赤阿都赤和博羅縣達魯花赤忙哥察兒。一些文化素養較高的蒙古人和色目人任職達魯花赤后,積極參與獄訟。如也先脫因在后至元年間任休寧縣達魯花赤,頗善聽訟,“遇有骨肉之訟,語以人心天理,無不感悟悅服”。赫斯至正中監縣旌德,“凡訟于庭者,辨其曲直,審其是非”。新樂縣達魯花赤馬合末,出身進士,“聽訟辨民曲直,必以理勝”。

縣尹,“專判署,臨決可否,于一邑事,無不當問”,與達魯花赤并為長官。按元制,“諸公事應議者,皆由下而上,長官擇其所長,從正與決”,縣尹在司法中有很大的決斷權,同時其承擔的責任亦尤重。胡祗遹言:“細民之所爭,若無異事,不過婚姻、良賤、錢債、土田、戶口、斗毆、奸盜而已,此皆縣令之職。”元代對地方司法進行全面監察,若有一切違錯過犯,負責審問的正官皆要面臨處罰,而縣尹即首當其沖。因此,許多縣尹積極理冤平反,防止冤假錯案發生。永嘉縣尹王安楨就曾說:“理冤,令職也。”不過相比前代,元代縣尹地位又有些尷尬。危素言:“上官制之,奸胥欺之,民之稍富強者得以把握之。”邵亨貞言:“今乃共坐一署,上又設長以兼領其事,丞、簿、尉無分職,復得以參裁可否,專制之令益不行矣。”質言之,元代縣尹上有達魯花赤,下有諸員正官,在圓署制下,其決斷權受到沖擊。如太湖縣尹李圭卿,因同僚與其有隙,“所決獄,同官輒異議”,李鎮安因慮“囚有久系者”,“獨自署決遣”,被同僚告發至憲司。尤其面對多由蒙古人出任的達魯花赤,縣尹在權力、地位上都有所不如,“才者弛于承宣,庸者甘為所壓”。如王構所言,縣尹從容理政的前提,“必其監縣之賢,必其佐貳之賢”。

元代之丞、簿、尉為一縣佐貳,在元代圓署制下獲得了比前代更大的施政空間,“內外百司之官有長有貳,長曰可,貳曰否,事不得行”。其中,縣丞只設置于上縣,有“貳令”之稱。然其上有達魯花赤、縣尹,下有簿、尉,雖作為正官參與圓坐審判,但相對來說權、責都不重。故朱晞顏曰:“夫以一邑之政,居其位而任其責者,或四人焉、五人焉。簿、尉位卑,且有分職,凡獄訟、賦役、簿書期會,文牒所移,必先由是而達乎上,因得市權釣吏,以規一己之私。令長秩尊,專判署,臨決可否,于一邑無不當問。丞居其間,似不相渉者,士大夫處此,率壓于上逼于下,淟涊怯恧,益相訾謷而數怠其事。”概言之,縣丞處中層,事務頗為清閑,任職者大多亦往往不積極參與決策。從現有材料看,縣丞分管事務多為賦稅,很少負責獄訟。如徐士良任嘉興縣丞,時習之任歙縣縣丞,皆是主要負責征稅。雖然也有縣丞主動參與司法,如建昌路南城縣丞許晉孫曾平反天燈寺僧人兇殺案,但并不多見。

對于主簿的角色,元人評價并不一致。一方面,如鄭玉所言,相比前代“分掌簿書”,元代主簿獲得了與長官共同議事的權力,“今之制,長令與簿共坐一堂之上,遇有獄訟,公議完署,而后決遣之。矧一縣之事,自下而上,必始于簿,簿茍可否失其宜,政不平矣。故今簿之職,視古為尤難,而責為尤重也”。揭傒斯曰:“得與令丞列坐聯署,相可否,關決事,其職乃與令等。令曰可,主簿曰不可,不行也;主簿曰可,令曰不可,不行也。凡獄訟期會,署文書又必自主簿始,以次至于丞若令。主簿不可,即尼不行,令雖尊,亦有不得專者。”相比縣丞,主簿在司法運作中往往更加活躍,發揮著重要作用。如馬貴為分寧縣主簿,“有訟久不決,一訊立辨”。呂栗任饒陽縣主簿,“凡民有訟曲直,君濯手擿爪徑決于前”。另一方面,主簿職位較低,“壓于為監為令與丞”。在中下縣不設縣丞,縣尉又專司捕盜的情況下,主簿要承擔繁重公務,有些下縣以簿兼尉,更是如此。閩縣主簿曹仲堅不無憂慮地感嘆道:“吾之身一而已,職又最下且繁,彼居吾上者,若是眾也,又若是尊也,吾懼吾志之不得遂也。”主簿在司法審理中固然對上司官員有一定制衡,但作為下屬,實際上能發揮多大的作用,又是值得懷疑的。元人程淵言:“簿佐令者也,簿所欲為,令或不從,非積誠以動之,則不可以有為。”因此,主簿在參與獄訟圓議時須十分注意方式與分寸,如禹城縣主簿滕安上與縣尹等討論刑獄“必揆以義,馴馴上說”。

縣尉在縣司法運作中角色比較特殊。縣尉雖為一縣正官之末位,但又是唯一有獨立衙署的官員,成宗大德四年(1300年)后還為其專設一名請俸司吏。至元八年(1271 年)規定,縣尉“專一巡捕”,“不須署押縣事”,“尉于縣僚,以察奸捕盜為責任”。但在案件審理中,縣尉其實多有參與,“作奸犯科之民,尉職捕而聽其初辭,初辭而情,則其刑也不冤”。在抓獲罪犯后,縣尉首先要對案情進行預審,“聽其初辭”,“依理親問得實”,這對其后的案件審判無疑有著重要意義。不過,縣尉雖負責核實案情,但無權單獨審理,預審完畢后須“牒發本縣一同審問”。由于縣尉在正官中地位最低,時常“曲意附縣官吏”。但由于縣尉負責捕盜,若主動參與,在司法中往往起到很大作用。如蘇澤任新昌縣尉,“縣有舛令謬事,或民有冤坐,召吏切責,皆頓首服實,即理改。縣有獄弗理,即委尉平決”。

元代首領官品秩雖低,但其統領群吏,負責簿書案牘,又有參與群議,乃至與長官爭衡的權力,很大程度上成為長官之外的又一權力中樞,作用不言而喻。在司法運作中,首領官雖然無權審斷詞訟,但圓議前之議札、最終判決之文書,皆由其審定。首領官雖不參與最終的簽署,但按照元制,首領官有權對長官的裁決提出異議,“長官處決不公,首領官執覆不從,許直申上司”。正因如此,元代州縣首領官對司法運作實有很大影響力。如宋春卿任職暨陽州吏目,精于獄訟,“兩造在前,君一覽輒曰:甲某直,乙某當罪”。甚至當長官持異議時,亦敢于與長官相爭曰“事如是如是,不如是不得行”,以至于同僚有“州事一由幕府”之嘆。典史作為縣中唯一首領官,僅從九品,但職責十分關鍵,“持案牘之權,與官吏相可否”。元人鄭玉評價說:“典史,縣幕官也,其受省檄,秩從九品下,其事則檢舉勾銷、書擬斷決,祿薄位卑,務繁任重,一縣之得失,百里之利害,常必由之。官所以治其民,民所以治于官,而位乎官民之間者,典史也。”由此可見典史角色之重。典史往往能夠在案件判決中起到關鍵作用,如徐泰亨在任職歸安縣典史時,就平反諸多疑獄冤案。

總的來說,在元代縣級司法運作中,形成了一定程度的權力制衡。尤其縣尹,在雙長官制以及圓署制下,不再有專決之權。理論上說,這種權力制衡對防止專斷所造成的司法違錯有積極意義,但同時又對司法效率產生不利影響。在圓署制下,案件的判決必須得到群官一致同意,很容易造成相互掣肘。危素就曾指出:“無問事大小,必同堂論之,故人自為說,而政多曠廢。”同時,當官員之間觀點不一,也很容易出現“吏緣為奸,上下其中”的現象。實際上,在元代縣級司法運作中,官員之間形成權力制衡的同時吏權卻大大上升,甚至出現“判筆一從乎胥吏”的現象。

(二)吏的角色:從“職簿書”到“舞文法”

“今夫一縣之務,領持大概者官也,辦集一切者吏也”,元代縣級政府中,吏員是遠比官員更為龐大的群體。元代縣衙中吏員主要有司吏、書狀、典吏、貼書等。其中司吏分管各房案牘,地位最高,為有俸吏員。按照至元二十一年(1284 年)定額,上、中、下縣分別設司吏六名、五名和四名,后縣尉司又專設司吏一名。不過據《至順鎮江志》,鎮江路所屬丹徒、丹陽、金壇為中縣,卻各設司吏七名、尉吏一名,可能后來各縣司吏員額有所增加。書狀吏設于大德五年(1301 年),每縣一名,從待缺吏員中選充,專管書寫訴狀。典吏負責文書收發、保管等工作,在丹徒、丹陽、金壇三縣,皆設有典吏兩名,分管承發、架閣。貼書是尚未取得正式吏員資格的見習吏員,大德六年(1302年)規定每名額設吏員可以保選貼書兩名,后至元二年(1336 年)又規定任務繁重的司房可以選充四名。大致來說,一縣約有額設吏員二三十名,但許多地方額外濫設之貼書、主案、寫發等往往遠超于此,如永豐縣貼書曾達百余人之多。

“吏人之職,專主簿書案牘之首尾”,吏員在司法運作中主要“職簿書”,負責各種司法文書的攢造、管理、收發等。據前文,訴狀進入縣衙伊始,即由吏員負責登記、遞送。特別在大德五年(1301年)以待缺吏充書鋪后,書狀亦由吏員負責。訴訟被受理以后,視其性質分配給刑房或戶房,由司吏“承行”,負責該案一應案牘。承行司吏在案件審理過程中主要負責記錄供詞,案件審理完成后,還要擬定判決草案,經首領官簽署后即成為供官員圓議的議札。下面黑城文書中的M.0671(F116·W78)號文書即亦集乃路刑房草擬的議札:

(一)

(前缺)

1.刑房

2.呈:承奉

3.判在前,今蒙

5.一對款開坐,合行具呈者:

6.犯人二名

(后缺)

(二)

(前缺)

1.呈

2. 至正廿二年十二月吏賈

侯

3.阿兀告妾妻失林

7. 初□日

總的來說,在元代司法運作體制中,吏員雖不可或缺,但并沒有決策權。案件的判決方案雖由承行司吏草擬,但從上引議札文書可見,其本身也是在群官“議得”的基礎上擬就的,且最終還要經群官圓議商定。就制度角色而言,吏員只是“官之臂指”而已。

但是,“身躭受公私利害,筆尖注生死存亡”,現實司法運作中,吏員的角色絕非僅僅“職簿書”。一些吏員在查明案情、平反冤獄方面發揮了巨大作用,如天臺人朱敏任吏于仙居、瑞安等地時,“前后所全活四十余人”。但更常見的情況是,吏員在司法運作中“扭曲作直,舞文弄法”。一些吏員常常趁他人糾紛而教唆詞訟,甚至教人誣告,借以從中漁利。如在寧都,有吏員一日之間接受詞訟十余起,“皆架虛詆訐漁獵,饜所欲則火其牘”。在湘鄉,胥吏往往“嗾無賴之徒誣人以非罪”。在案件審判過程中,有的吏員因收受賄賂,設法顛倒曲直、出入人罪。如在婺州路金華縣一例案件中,吏員在受賄后,將被害人死因由毆打致死改為病死。興國縣茶商吳寧七殺人,受害人之子訴官,吏員故意拖延,以致尸體腐壞無法檢驗。胡祗遹批評“奸吏之不奉法,是其所非,非其所是,助強挫弱,見賄屈理,巧訃佞辭,把持官府,虛文詭案,愚弄判筆”,“吏弊”成為元代司法運作中一個極為突出的問題。

元人認為胥吏之所以舞文弄法,源自其出身、素養和待遇,乃“勢使然爾”,但“吏弊”本身又反映出司法運作中的“吏權”。元人李存言:“州縣之胥,諳練乎民俗之情偽,慣嘗乎官長之巧拙,……其所掌者分,而官長之務總;彼其所資謀者眾,而官長之黨寡。至又有同僚之暗謬者,則讬之以為腹心;編民之豪黠者,則援之以為黨與。”吏員之所以能操縱司法,大致可從以下三點加以分析:

其一,吏員對文書運作的操控。張養浩言:“天下之事無有巨細,皆資案牘以行焉,少不經心,則奸偽隨出。”在元代訴訟審判中,每一個環節都與案牘文書密不可分,從訴狀、攔狀,到尸、傷檢驗文狀,到識認狀、取狀、準付文狀、服辯文狀,它們構成復雜的司法文書體系。這些文書不僅是信息的載體,更是司法運作的結果,決定著案件的最終走向。吏員操縱司法,一個重要途徑即是偽造、替換、篡改司法文書。如前述劉提領打死廉酉保一案,歸善縣司吏徐禮和博羅縣吏人蕭仲壬,分別替換初、復尸檢文解,掩蓋了廉酉保的真正死因。許有壬認為,吏人之所以能夠“高下其手,舞智作奸”,源于為官者無法做到“熟于案牘,精于事情”,他批評道:“其有高坐堂上,大小事務一切付之于吏,可否施行,漫不省錄,事權之重,欲不歸之于吏,不可得也,為吏者雖欲避之,亦不可得也。”從元代縣級司法體制來看,長貳正官本身并不參與具體的文書運作。且如元人所言,即使正官與首領官“盡通案牘”,由于案牘繁冗,根本不可能“一一親行檢視”,而只能“處事皆憑口覆”。在這種情況下,吏員很容易在司法文書中高下其手,“筆尖上斟量一個輕重,案款內除減了增加”。

其二,官、吏之間的信息不對稱。在訴訟審判中,司法者不僅要詳察案情,還要通曉律例,甚至周知民俗,但在這幾方面吏員相較判署官員皆有著巨大優勢。首先,所謂“吏所掌者分,而官長之務總”,相對于總攬庶務的官員,具體承行某一案件的司吏無疑更熟悉案情。而司吏相對于貼書亦如此,“問東而不知西,問首而不知尾,一聽于主案貼書之所可否”。其次就社情民俗來說,官員踵足瓜代,“民情之幽隱,不能周知而悉”,而吏員久在衙署,則“諳練乎民俗之情偽”。如趙偕對慈溪縣尹陳文昭所言:“茍不別求耳目以廣視聽,則無所見聞,何以行事?”大德七年(1303 年)起,元政府對司吏進行定期遷調,但貼書仍盤踞衙門,“他處遷來吏員不知本土事情,凡有施為,多系聽從舊存貼書。貼書之久占衙門者,愈得以肆其調弄之奸,蠹官害民,莫此為甚”。最后,元代州縣官員的選任機制中沒有對法律知識的相應要求,官員本身亦多未受過系統的法律訓練。元雜劇中州縣官員的形象多是“雖則居官,律令不曉。但要白銀,官事便了”,這種藝術化的描寫是有現實依據的。尤其在元代“斷獄用例不用律”的大背景下,司法實踐中很多時候都要依判例審斷。即使官員熟稔刑名,也很難通曉層出不窮的判例,只能依靠職掌案牘的吏員。在這種信息不對稱的情況下,官員很容易“為吏所蔽”,對吏員所書寫的議札亦很難有所更改,只是判署而已。

其三,吏員在案件審理中的不當介入。元政府至元五年(1268 年)設立御史臺以及至元十四年(1277 年)設立江南行臺時皆規定,不得委派司吏、典吏、弓手人等負責審訊,然而現實中吏員鞫獄卻比比皆是。如至元二年(1265 年)成武縣一例案件,祗候人李松見張寶童強奸其妻子,憤而將張寶童打死,司吏在鞫問中教令李松在供詞中掩蓋強奸這一關鍵案情,致使李松被判處死刑,后斷事官重審才得以改判。又如至大四年(1311年)番禺縣一例案件,因田土相爭,梁伶奴用木棍打死蔡敬祖,番禺縣尹馬廷杰在檢尸后卻不親自審問,轉令司吏、貼書私下推問,并在推問過程中教唆梁伶奴虛捏案情、掩蓋事實。張養浩建議“在獄之囚,吏案雖成,猶當詳讞”,也側面反映當時吏員鞫獄是十分常見的做法。委派吏員負責審訊,無疑給予其趁機漁利的機會,即使后面還有形式上的群官圓審,恐怕亦只是過場而已。而吏員既負責審訊,又草擬判決,集鞫、讞之權于一身,左右司法也就不足為奇了。

此外,吏員由于長年居于官府,往往結成黨羽,進而交接權豪、把持官府,“上下交通,表里為奸”,官員貪鄙者很容易與其同流合污,進而為其所挾持。由于此種種因素,吏員得以由“職簿書”而“舞文法”。在官員之間形成權力制衡的同時,吏權卻難以約束,司吏架空官長,進而貼書架空司吏,成為元代縣級司法中的普遍現象。許多官員嘗試通過檢查案牘、躬親理訟、廣開言路以及禁止吏員結交豪民等方式抑制吏權。如江寧縣主簿陳遘,時常“檢飭吏牘”,使吏員“無間隙可入”;慈溪縣尹陳文昭,通過詢問耆老以及民眾封書言事,“縣大小事無不周知”,吏“噤不敢出一語,惟抱文書呈署而已”;胡祗遹建議“鈐束吏人”,令其“非事故,白晝不得出離各房”,同時對訴狀及時登記、處理,使其“毋落吏手”;張養浩建議“諸吏曹勿使縱游民間,納交富室,以泄官事,以來訟端,以啟幸門”。然而吏權的上升很大程度上與元代縣級司法體制息息相關,吏弊也就很難從根本上予以杜絕。

四、結論

自秦以降,縣作為最為穩定的基層政區,在國家治理體系中具有獨特地位。尤其中唐以后,國家對基層社會的支配由設置鄉官直接掌控轉為間接支配,“拉開了‘縣令之職,猶不下侵’的序幕”,縣成為國家正式行政權力的末端,亦是國家和民眾接觸最為集中的地方。而對于縣級政府來說,制度角色與制度能力之間的矛盾則愈演愈烈:作為親民之官府,縣級政府面臨著越來越大的治理壓力,然而受財政和技術限制,又只能維持簡約的建制體系。具體到司法來說,由于混同于日常政務之中,縣級司法呈現出明顯的行政化色彩。一方面,司法運行要服從于地方治理的整體需求,因而經常表現出非法律的邏輯;另一方面,受其他繁雜政務影響,官員面對層出不窮的獄訟往往難以招架。在民風“好訟”越來越普遍的情況下,司法效率很難予以保證。元代縣級司法中的滯訟現象,很大程度正是這一制度困境的反映。

在延續“簡約治理”的同時,元代縣級司法運作又有一些新變化。在元代縣衙中,廳事—典史幕—吏舍構成了核心政務空間,這正是元代縣級政府正官—首領官—吏員三級結構的體現。相比路級政府專設推官掌刑,元代縣級政府沒有專門的司法官員,在圓署制下,其基本運作模式為群官集體決策、首領官總領案牘、吏員具體執行。元代圓署制度雖很大程度上源自草原集體議事習俗,但在中原王朝亦早有淵源。如唐代就有“四等官”審判制度,司法官員按權限和職掌分為長官、通判官、判官、主典四等,各司其職、聯署文案。宋代在州、縣日常政務運作中建立集議制,“諸州通判、幕職官,縣吏丞、簿、尉,并日赴長官廳議事”,州之通判、幕職官還要于長官廳或都廳“簽書當日文書”。宋代還特別規定重刑案件必須經過“聚錄引問”,其中就縣級政府而言,“其徒罪以上,令、佐聚問,無異,方得結解赴州”。正如宮崎市定所指出的,元代圓署制至少在宋代已經開始萌芽。不過相比元代,唐、宋時期的集議聯署制度尚有許多局限性。唐、宋時期聚問基本局限于徒以上重刑案件,而元代則推廣至一切大小公事。宋代雖規定州、縣皆須實行集議制,但其中縣一級不僅相關制度建立晚于州,其實施狀況亦不理想,尤其對縣一級是否實行“通簽連書”亦沒有明確規定。概言之,元代圓署制相比前代,適用范圍大大擴展、執行力度大大加強。

在圓署制下,元代縣級司法中形成了官員之間的權力制衡,特別是由于雙長官制度和首領官制度,縣尹的專決權受到很大限制。這一機制有利于防止專斷造成的司法失誤,但互相掣肘造成的效率低下也在所難免。與此同時,吏員卻由“職簿書”得以“舞文法”。在元代縣級司法運作體制中,雖由群官圓議做最后決策,但擬決之權卻在吏員。借助于對文書運作的操控、官吏之間的信息失衡、在案件審理中的不當介入以及與地方社會的特殊關系,吏員很大程度上左右了司法運作,官員被架空,圓議聯署也形同虛設。從宋代起,吏權便有明顯上升的趨勢,而元代圓署制下吏員的制度角色為其提供了更大的施展空間。至明初,朱元璋將“謀由吏出”視為“胡元之弊”,要求官員“所任之事,各必躬親理之”。而隨著雙長官制的取消和首領官第二中樞地位的喪失,主官負責制再次建立起來。