由物性至符號:敦煌壁畫飛天樂舞歷史嬗變中的文化交流與認同*

趙 楠 邢若男

中共中央政治局2022年5月27日就深化中華文明探源工程進行第三十九次集體學習。習近平主席在主持學習時強調,中華文明自古就以開放包容聞名于世,在同其他文明的交流互鑒中不斷煥發新的生命力。敦煌壁畫中的飛天樂舞文化銜接古今,融通中外,匯聚東西,在推動中華優秀傳統文化創新性發展中具有“世界性知識”價值。敦煌,在1600多年來的東西方交流中,承載了來自于印度、尼泊爾、希臘、中原等多民族的宗教、藝術和文化,孕育出莫高窟千佛洞這一世界文化的圣殿。其中壁畫中的飛天樂舞形象更是在跨越國界的傳播中融合了多種民族文化與審美的復合體,從北朝萌發期肇始到元朝后的衰落沉寂,在不同的歷史階段,中原地區、西域少數民族以及域外的樂舞相互碰撞,在交流中不斷加深對彼此樂舞文化的認同,在審美共通性的相互磨合中最終走向融合,反映在敦煌壁畫中形成了獨具中國特色的敦煌飛天樂舞符號。

美國精神分析家埃里克森(Erik H Erikson)曾提出“文化認同”的概念,其被描述成“心靈的歸屬感,這種歸屬感暗示該群體的價值、背景、看法”。我國學者馮天諭認為,文化認同是“一種肯定的文化價值的判斷,即文化群體或文化成員承認群內新文化或群外異文化因素的價值效用符合傳統文化價值標準的認可態度與方式,經過認同后的新文化和異文化因素將被接受和傳播”①。文化認同產生的基礎是先認同自身的文化,再在發揚自身文化的同時吸收和接納新文化和新因素。只有擁有自覺、自信的文化才有可能認真包容其他的文化,從而創造出燦爛的新文化。作為非語言符號的壁畫中的飛天樂舞形態,體現著中原文化與外來文化,植根于各自審美中的共通之處,最終相互融合趨向彼此的文化認同。 敦煌樂舞從物性走向符號化,在不同的文化和歷史階段表現出獨屬于當時的文化交流的意義,在各民族文化認同的過程中具有文字等語言符號無法送達之功能。

作為物質的飛天,從物性而言,飛天壁畫的歷史層累過程,主要體現在飛天面貌、形體、衣著、造型上的變化;作為符號的飛天,可知歷史嬗變中,在敦煌壁畫中呈現出不同的飛天形象,這種藝術的迭代創作不僅是繪畫技藝、畫師風格等藝術領域的問題,還是具有社會性內涵的文化表征。歷史層累特征及特殊類型飛天的出現說明飛天具有詩學和政治學意涵。在這個意指系統中,飛天既作為世俗權力的象征物,也作為絲綢之路多元文化交流的共生場域。

一、北朝及之前時期:飛天由物性模仿至符號突破

飛天在這一時期文化交流的主要特征是:物性上體現在對印度飛天的模仿,符號上體現在對印度佛教意指的突破。

“飛天”一詞最早出現于東魏《洛陽伽藍記》一書:“有金像輦,去地三尺,施寶蓋,四面垂金鈴七寶珠,飛天伎樂,望之云表。”②飛天作為佛教造型藝術經由絲綢之路隨佛教傳播,在約公元一世紀時傳入中國。在敦煌壁畫中,飛天所指的是佛國天宮中做供養、禮佛和樂舞的天人。印度神話中負責歌舞娛佛的伎樂小神乾闥婆和緊那羅是飛天的前身,他們司音樂、散花和禮拜之職。③在佛經中雖提到過飛天,但并沒有對其進行具體生動的描述,因此為歷代畫師們留下了廣闊的想象和創作空間。

十六國時期是敦煌文化的初創期,敦煌壁畫在北朝時期則是引入和突破的萌發期。此時正值敦煌莫高窟初建,佛教開始在中國走向興盛。從先秦、漢代繼承而來的中國傳統崇神敬天的壁畫題材開始逐漸向俗世過渡。引自印度和西域等地的佛教藝術壁畫審美與本土天地人和諧共生的審美既有共通之處,但又水土不服。多元文化在這一階段的傳播中,相互磨合,萃取重合的文化審美精髓,生成了早期敦煌壁畫飛天樂舞由物性模仿至符號突破的美學風格。

(一)飛天的物性模仿

這個時期飛天的物性模仿,主要體現在飛天面貌、形體、衣著、造型上的變化。公元前二世紀,印度巴爾胡特遺址中的圍欄中④,出現了印度飛天的形象,這些印度本土的飛天身材粗壯有力,濃眉大眼,具有印度人的容貌特征,動作也多出自印度祭祀舞蹈。在造型上,印度的飛天在犍陀羅佛教藝術時期受希臘后裔的匠人的影響,帶有希臘寫實風格的特征,結合印度本土的秣菟羅藝術,其形象反映出了印度人的長相與審美,他們大多身材粗短健美,圓臉大眼濃眉,曲腿做飛翔姿態。

北涼時期敦煌的飛天,總體受印度、西域風格的影響較多,其造型還處于一種初期的物性的模仿。印度式繪畫造像展現出的立體、寫實的犍陀羅風格沿著絲路傳入,其人物造型簡單而古拙、衣物紋褶厚重粗狂,更多的是作為一種展現和豐富佛經內容的形象出現在敦煌壁畫中。例如莫高窟275窟中所繪的飛天:由于印度原生藝術和樂舞傳統的影響,這類飛天身體粗短但身姿矯健有力,造型似印度僧侶,動作質樸笨拙,面目有西域人特點,動作和人物服飾模仿印度圖畫,略顯僵硬。這類飛天用身體“U”字型扭曲表示飛舞,但飄舞的動感不足。而西域古龜茲民族能歌善舞、性情爽朗的心理結構更推崇此類健碩陽剛的肢體表現。⑤可見此時的飛天造型還是處于模仿印度式壁畫浮雕的階段,西來的佛教藝術審美被生硬模仿,與敦煌本土人物形象幾乎毫無關聯,這一時期中原人物造型并未對其產生深刻的影響。

(二)飛天的符號突破

北魏時期,佛教思想與傳統儒家思想交流融合,有關飛天的審美與中原審美文化也在融合中產生新的變化。這一時期飛天形象的再生產中,自古儒家“溫柔敦厚”的人文美學思想要求外來神佛變得更具人性的特征,因此在敦煌壁畫中,中原化溫柔清雅、和煦柔美莊重的人物形象日益增多,飛天更傾向于迎合中原式審美意趣。這一時期的飛天受到內地石窟壁畫和漢晉墓室壁畫風格的影響,體態更加輕盈,部分飛天出現了中原形象。⑥因在中原宮廷歌舞中面容嬌艷身姿婀娜的宮人舞女更具觀賞性,司歌舞的飛天也出現了由硬朗剛健的男性化形象到和煦柔美的女性化形象變化的趨勢,無論是面容還是服飾都變得更貼近于中原人的審美需求。如莫高窟248窟人字坡飛天,彈奏樂器為從西亞文化產生,流傳于中原及敦煌的箜篌,面相由橢圓轉為長條豐滿,呈現清秀典雅的中原人特征,束發高髻,長裙與巾帶飄揚,身姿輕盈動作流暢,展現的正是中原審美中怡然自得、自由的追求,這說明此時飛天造型已突破印度式束縛帶有了本土風格。

西魏時期,飛天形象的中原化特征得到鞏固。此時并存三類飛天:西域飛天,中原飛天,道教羽人、飛仙。自印度而來的飛天受中原道教的影響,與道教飛仙交流融合而形成一種特殊類型的新式飛天:傳統道教身后覆有羽翼的飛仙軀體更偏向于印度式的寫實,同時以飄帶展現飛翔而拋棄了翅膀,但頭戴道冠寶珠,身著中原審美的服飾。⑦總體來看飛天這一形式仍保留著印度傳統姿態造型,但也認同了道教飛仙的人物裝扮和輕盈飛翔的氣質,這是在保留印度佛教經意內涵基礎之上在審美與文化融合上的創新。如莫高窟285窟南壁的中原式飛天,頭梳雙髻,下身著羊腸裙成銳角拖長裹足,長巾飄飛,為中原“秀骨清像”式造型,動態富有韻律感。⑧

北周時代,周武帝通好西域、尊儒滅佛,一時儒學漢風興盛,大批中原畫師將世俗生活融入到繪畫之中,將中原人物畫、宗教畫審美與西域式風格融合。如梁朝張僧繇所創的“面短而艷”的張家樣佛畫形式就與西域風格碰撞出了新的人物形象。此時雖然壁畫中還有早期人物造型粗獷的西域式持樂器的伎樂飛天形象,但中原的特征更強有力地占據了敦煌壁畫的主體,顯現出蓬勃生機。如莫高窟296窟北側的少女飛天,著淺交領小襖和牙旗形長裙,裙角和長巾逶迤飄逸,是典型的中原形象。莫高窟461窟穿中原式廣袖長袍的飛天樂伎,束中原式高髻,身著漢式廣袖交領長袍與牙旗長裙,飛天相對奏樂,樂舞相隨,充滿生機和詩意,這說明此時敦煌壁畫飛天形象受中原影響日益深刻。

總體而言,這一階段是印度傳統佛教文化與中原儒教、道教文化相互交流、碰撞、融合的階段。印度樂舞的本職是用來祭拜神靈、以直觀的形式向民眾傳播教義。由印度舶來的佛教樂舞在早期階段是由畫工們模仿印度浮雕、壁畫摹本依樣繪制在壁畫之中,展現天宮伎樂飛天護佛的景象。但這一時期飛天符號的再生產,深層是具有社會性內涵的文化表征:隨著印度佛教的漢化和畫師們思維意識受時代的影響,敦煌壁畫的題材除展現佛教故事外,開始逐步貼近本土生活,導致了萌發期的飛天無論是人物形象還是服飾動作,自發地開始擺脫印度風格的束縛,立足于本民族的文化審美對佛教文化進行改編,完成對印度風格的突破。

作為人口數量更多、文化底蘊和軍事積累更厚重的中原漢文化,一直影響著北方民族的文化發展,這符合民族文化交流融合的發展規律。自西傳來的佛教飛天彰顯著對天上佛國寧靜幸福生活的向往,而從中原傳來的道教“出世”主義思想也隱隱與其所表達的意義契合,來自道教的飛仙和羽人豐富了佛教飛天的形式,來自中原的漢族衣著符合輕盈飄逸、“氣韻生動”的飛天審美特征,因此更容易被造窟者所接受,被融入進敦煌壁畫佛教飛天之中。儒教根深蒂固的禮教思想也為西來的裸體飛天加上了體現中原式審美認同的褒衣博帶的飄逸衣物,民眾自發的對“善”“美”“和諧”“幸福”的向往使得飛天形象轉向更貼近儒教“溫柔敦厚”女性化的方向,為飛天符號的發展注入了新的靈魂。印度西域式的飛天保留住佛經中飛天的職責、作用與繪制形式,但是作為符號飛天,經由文化交流,在造型、飛翔姿態、樂舞樂器等方面都認同和吸納了中原文化。顯然,作為符號的飛天,此時期已經突破了印度佛教的意指,作為審美再生產的場域,飛天形象再現本民族的文化特征已經成為構建民族文化認同的一種必要藝術形式。

二、隋代時期:飛天由物性合璧至符號創意

隋朝雖然國祚短暫,但作為承接南北朝與唐朝之間的王朝,其不僅是多民族文化審美交融共通的關鍵時代,也是敦煌佛教飛天藝術發展的重要過渡階段。魏晉南北朝時期戰亂結束,因社會動蕩變得逃避現實而產生的自由不羈、風流自暢的審美形式保留下的美學意象的內涵,開始向安逸穩定富足而產生的大氣磅礴、富麗莊重而轉變。

隋文帝崇信佛教,在統一天下后希望把人間變成佛國。在隋文帝的大力推崇之下,全國建立寺塔5000余所,佛像數萬身,佛教中國化、世俗化的傾向日益明顯。⑨河西經濟的繁榮為敦煌文化的傳播交流發展提供了穩固根基。敦煌莫高窟在這一時代開鑿了大量洞窟,且規模宏大,壁畫技藝逐步趨向精湛。在時代精神的影響下,畫師們在壁畫人物形象的塑造上充滿了變革精神,在整個敦煌藝術的發展過程中起到了承上啟下的作用,敦煌壁畫飛天也受此影響進入中西合璧的創意期,保留印度佛教意義內涵,逐步中國本土化。

(一)飛天的物性合璧

隋代敦煌的洞窟及壁畫極具特色和創造性,中西合璧風格明顯,既浸潤中原藝術文化,又兼具西域本土特征。這一時期除了本生故事畫外,經變畫開始顯現勃勃生機。飛天在隋代開始逐步擺脫初創時期西域式粗獷笨拙的形象,畫法技藝獲得了極大的進展,形象展示愈加柔和,日益華麗秀美。其中既有面目豐圓、身材健壯的西域式飛天,亦有輕眉秀眼、修長婀娜的中原式飛天。從整體來看,隋代的飛天較北周相比,整體的身型更加修長,身姿也更加靈活多姿,身上所披的飄帶隨風飛舞環繞,所占整體的畫面空間比例加大,用來映襯婀娜的身軀,展現巾帶搖曳的動態美感和舞蹈美感,加之大幅度舞姿,飛動感顯著增強。在敦煌壁畫中,這一時期天宮中飛天樂伎數量驟增,飛天群布滿洞窟上部藻井、四壁等位置,首尾相連,形象極為生動活潑,飛舞姿態不拘一格且以“花團錦簇”的群體形象呈現。畫師想象中佛國天宮的飛天樂舞與世俗中的樂舞逐漸融合,其審美意趣達到了和諧的境界。

飛天飛行的姿態更是變化萬千,體態和飛行方式已經不拘泥于印度式浮雕畫廊中的姿態,而是形成了自由靈動的中華審美風格。飛天樂伎自由活潑地于各個方向飛舞,輕靈飄逸、動感十足。如莫高窟390窟的飛天群,在祥云飛花中穿行,姿態自由瀟灑。其造型偏于世俗化,有梳少女雙髻婀娜靈動,有穿右袒袈裟僧尼等造型,其手持樂器或長巾,正身或側身飛舞,充滿著自由、活潑、奔放、飄逸的靈動之感,已初見盛世的精神狀態。

(二)飛天的符號創意

恩格斯曾說:“在所有文明民族所經歷的一定階段上,他們用人格化的方法來同化自然力。正是這種人格化的欲望,到處創造了許多神。”⑩南北朝時期的宗教美術就已經開始更為關注“人”本身。到了隋代,在宗教人物的塑造上也更加貼合世俗生活。隨著國家的統一,更多漢人在敦煌駐扎定居及進行商旅文化交流,敦煌本地的西域民族吸納了中原審美風格,而中原漢人也開始模仿西域特點的服飾穿著,飛天伎樂開始由西域型而逐步轉向西域與中原結合的形象。

這一時期的飛天符號在“人格化”宗教審美需求與中原藝術對于“溫柔敦厚”美學追求的影響下,出現了更多中原式女性飛天造型。飛天大多是柔美優雅的少女形象,向著世俗化轉變。這些飛天既有清瘦修長、保留魏晉“瘦骨清像”審美的形象,又有隨著隋代國力日益強盛,社會日益開放,形成的坦胸露背、赤足豐腴、容貌艷麗的創意新形象。

從文化背景上看,隋代中原社會自由而繁榮的文化藝術氛圍在與外來文化的交流中影響了敦煌飛天壁畫藝術的審美,體現了這一時期人們對于快樂和幸福現世生活的追求。之前多個朝代積累下來的創新融合意識與南北朝接納異域審美而形成的新式創意風格,影響了這一時期的飛天符號形成。對于宗教“人格化”的追求是各階層、各民族普遍性的需求,也是宗教藝術被不同人們所接納的共同的審美無意識。為了佛教自身的發展,西域印度的佛教藝術不得不接納了中西合璧式飛天這一中國本土化的形象改造。

隋代中西合璧飛天符號創意的產生,不僅是中原文化與印度佛教文化的交流融合,更是建立在隋朝與其他西域國家豐富的文化交流之上。楊廣即位后,隋朝奉行恩威并施的外交政策,開創了“四夷歸順,八方來朝”的外交局面。《資治通鑒》記載,在打通絲綢之路后,為進行西域貿易,隋煬帝舉辦了二十七國博覽會。突厥、契丹等幾十個西域附屬國紛紛派遣使節通好。本土宮廷樂舞將各國樂舞納入其中,旨在說明隋朝和周邊國家交往的密切,胡樂胡舞可以出現在重大的宴飲表演和外交場合,縮短中原與邊疆外族之間的心里距離,展現中原文化敦厚、包容的特質和彼此文化交流認同的胸懷。同時歡快、新奇、向上、積極的西域樂舞也符合這一時代人們共同的審美需求。這也導致了隋代敦煌壁畫中,飛天打指等舞姿和手持琵琶等西域樂器頻繁出現。此時,飛天在隋唐兼具印度佛教、中原傳統以及西域各國文化傳播交流特點的形態初現。

從這一時期飛天的歷史生成性分析,飛天創意的產生并非全部來自藝術家,更多來自“作為信仰空間的生產場”,飛天形象成為布迪厄所言的“有價值的象征物”,這個象征物在歷史進程中獲得承認并由統治階層體制化,此時的飛天藝術在審美交流場域中通過博弈由神圣的信仰象征轉而成為世俗權力的象征。

總體上看,隋代的飛天符號還處在多文化交流融合、自身文化吸納探索創新的過渡時期。在魏晉南北朝時期形成的“風骨、氣韻、形神”等審美的影響下,飛天的面容更加中原化,且身姿和動作也更加自由,兼具創意;不僅具有中西方的人物造型特色,更多的顯現倩麗嫻雅這一中華民族統一時代的審美意趣,符號飛天契合經濟繁榮社會生活中的精神風貌,為唐代形成完全中國化的飛天藝術奠定了基礎。

三、唐代時期:飛天由物性并蓄至符號獨創

唐朝經濟基礎雄厚、國力強盛,致其兼收并蓄的文化交流與宗教政策盛行,同時因主政者倡導扶持,讓佛教在中原飛速發展傳播,逐步剔除了自印度而來的、與社會不相容的內容,真正形成了中國化的佛教體系。唐代社會建立在國家統一和經濟繁榮的基礎之上,繁盛的國力讓其擁有強大的自信心和包容并收、博采眾長的大國氣度。同時,佛教中所傳遞的對命運的思索、對現實的指引等宗教情緒與本土宗教和社會觀念都有著共通之處,符合人們所追求的“精神共鳴”。佛教因此在唐代中后期在中國廣為傳播,超越儒教道教成為主要宗教。其宗教本身所帶來的審美風格也日漸融入中國之血脈。

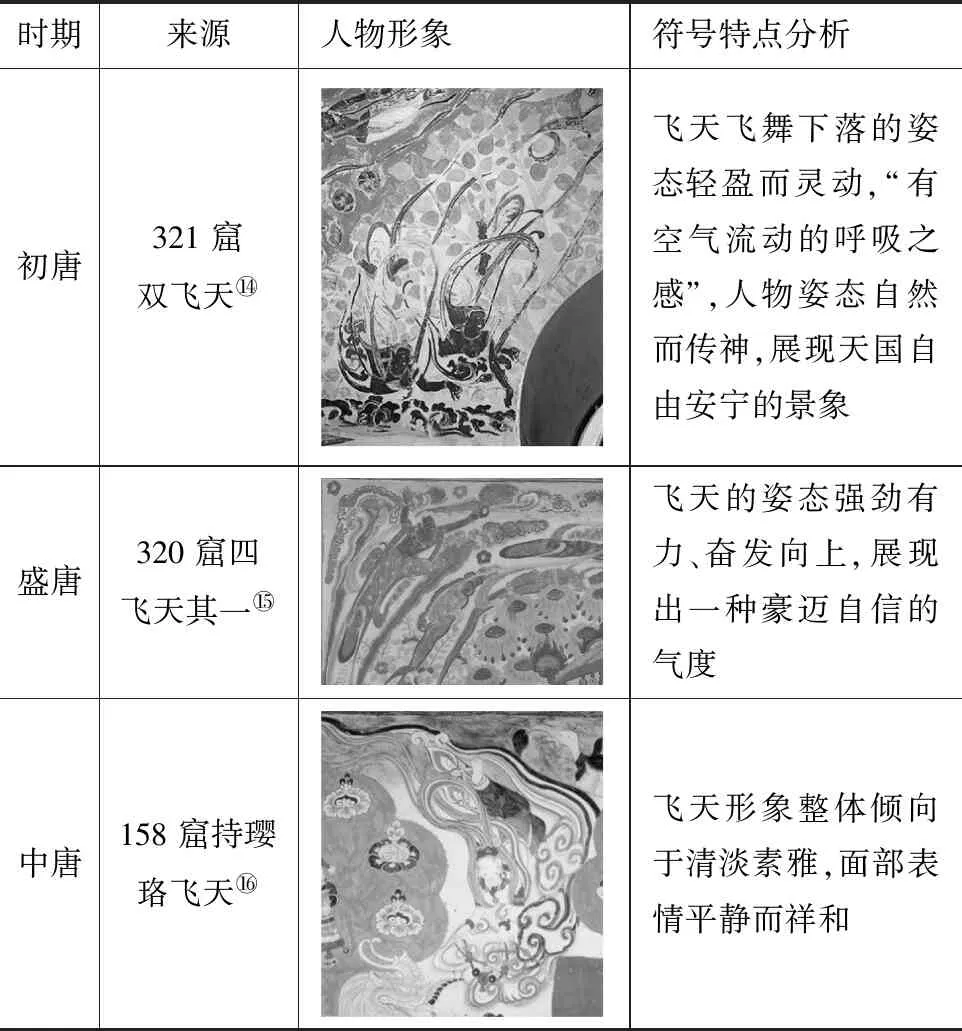

表1 唐代敦煌壁畫飛天人物形象符號

(一)飛天的物性并蓄

唐朝前期政治開明、國力強盛,開放的國策帶來了經濟的繁榮和跨國文化交往的頻繁,作為泱泱大國的文化自信使得這一時期自由、自信、奮發、進取的精神映射在飛天形象的創作中,從物性而言,飛天形象廣納文化交流之精華,藝術創造力達到了鼎盛時期。這一時期最明顯的變化是飛天形象的世俗化。因為飛天本身就是一種對美好向往的寄托,是時代精神實體化的展現,亦是當時審美方向的重要寫照。受到中原宮廷舞和仕女畫的影響,此時的飛天由神靈轉變為面容柔和、身姿婀娜的宮娥舞女,線描勾勒細致,設色大膽鮮艷華麗,生動反映出中原人物工筆畫發展的軌跡。其造型服飾也都反映了當時的社會風貌和流行原色,臉型也轉為中原的面孔,身上所披的飄帶環繞,撐起婀娜的身軀,頗有吳道子“吳帶當風”的審美意蘊。敦煌壁畫中的飛天展現出昂揚向上、靈動自由、不受拘束的精神面貌和飛動之感。例如初唐第321窟上部的雙飛天,身材修長,昂首挺胸,雙腿上揚,向下徐徐墜落,一手托蓮花,一手做散花狀,衣裙飄揚,表現出瀟灑輕盈的動態舞韻。飛天之間的樂舞有相互呼應的形態,如盛唐第320窟中的四身飛天,兩兩相互對稱回應,一身在前飛舞散花,回望后面舉臂追逐的另一身飛天,生動而自由地表現出天宮中活潑歡快的氛圍,展示出奮發向上的飛動美感。

唐代中后期的飛天,受社會環境動亂的影響,姿態和動作沒有了之前那種自信昂揚的神韻。在人物身型的塑造上從身材豐腴圓潤變成清減瘦削,衣物裝飾也拋去了富麗華貴的風格,表情神態上更由激揚歡快變成平靜憂郁,并出現了高鼻、寬顏、細眼的吐蕃人形象。其中,最有代表性的是中唐第158窟西壁大型《涅粲經變》圖上方的飛天,其束結高髻,頭戴花冠,體型健美,面圓俊美,表情平靜帶有憂郁。

(二)飛天的符號獨創

唐代壁畫中的飛天,經歷了從敦煌莫高窟開窟至隋代初現中國化雛形,在近三百年的時間里逐步從印度、西域式的佛教形象完成了向中國化本土形象的轉化,是在本民族傳統基礎上,不斷吸收印度飛天的成分,融合西域飛天、中原飛仙和羽人藝術的成就,獨創出的敦煌飛天符號。

唐代是開明開放的盛世,是中國跨國文化傳播交流的頂峰時期之一。在這一時期文化藝術交流中,通過絲綢之路傳來的伊朗薩珊王朝細密精致的紋飾和印度阿瑪帝時代富有肉感的石膏造像,達成極盛的佛教女性審美。繼承于南北朝游牧民族的女性地位與審美轉變,以及盛世所帶來的生活水平的變化,多種因素共同作用,改變了過去六朝造像清秀骨感的時代特征,開辟了體態與面容豐潤圓美的唐代美人風格。中原吳道子所創立的“吳帶當風”的吳家樣繪畫風格也為敦煌樂舞中的飛天賦予了仙氣飄飄的靈氣。

唐代的中原具有強大的經濟基礎,國力雄厚,文化繁榮,而且上至主政者下至平民百姓都對外來文化有著一種強大的包容心態,社會整體的氛圍開放和進取。與社會安定繁榮伴隨而來的是宗教繪畫中人物形象的世俗化,與儒家中庸思想、道家“知雄守雌”的思想進一步融合,加劇了菩薩和飛天的女性化。壁畫中女性化的形象成為了一種用來欣賞的“感官美”,這一點也是唐代審美的重要轉變。唐代的飛天符號整體形象都展示著青春健美的精神狀態,是人世間生活的映射寫照,具有震撼人心的審美意蘊。直至中晚唐時期,由于戰亂和經濟衰退,飛天逐漸走向悲愴、平靜和憂思,審美風格也向著西域化轉變。

羅蘭·巴特(Roland Barthes)認為所有的模仿性“藝術”(圖畫、繪畫、電影、戲劇)都包含兩種信息,“一種是外延的,即相似物本身,另一種是內涵的,它是社會在一定程度上借以讓人解讀它所想象事物的方式”。此時期敦煌獨創的飛天符號所指既有審美性,同時兼具該時代的社會文化特征。總體來說,唐代的敦煌壁畫中的飛天符號是在文化交流中形成的,其交流的是不同國家民族的審美風格和樂舞形式,并將其接納吸收渾然一體。這種接納和融合建立在頻繁的文化交流之上,唐朝自信的文化包容性給予了其最有力的支撐。在經濟發達、國力強盛、社會穩定的基礎上,唐代的飛天比以往的飛天具有更多的形態,更精致、更富麗、更生動的描繪,更輕盈雋美的飛舞姿態,達到了敦煌壁畫中飛天藝術的巔峰。唐代壁畫中獨創的飛天符號為研究唐代時期各民族文化交流與認同提供了清晰可見的證據。此時出自印度佛教的飛天所接納認同的是唐代社會的文化精神,其藝術風格具有唐代盛世的自由、自信、向上的靈魂特點,給人以生命悅動的美學享受,擁有在強大文化自信基礎上立足本土、博采眾長的獨創性。

四、五代至元代時期:飛天由物性消減至符號衰落

在唐朝敦煌壁畫達到鼎盛之后,敦煌壁畫飛天樂舞藝術隨著李唐王朝的瓦解走向了不可避免的衰落。這百年間西域佛教、景教、襖教、摩尼教等多宗教共同發展,中外文化交流依舊頻繁,但敦煌所處地區對于宗教美術的審美隨地區統治者的更迭發生了很大的變化。中原同時期的影響逐漸淡出,西域少數民族文化、密宗佛教的影響日益成為主流。想象力的退化和世俗煩憂的影響,導致敦煌壁畫飛天藝術審美也一同走向了程式化的衰落。

(一)飛天的物性消減

自唐朝覆滅后,中國進入了政權交替頻繁的五代十國。由于連年的戰亂,各政權不得不裁剪宮廷樂舞,罷免樂人,中原傳統的宮廷雅樂與燕樂出現了“先王雅樂,殆將泯絕”的情景。五代時期,推崇彌勒和觀音的密教經變畫在敦煌一帶興起,洞窟中繪制的飛天數量急劇減少,甚至在有些洞窟內已經無法找到其蹤跡。世俗生活的苦悶,對物質利益的追求,使得現實生活與佛國凈土的距離越來越遠,這種環境下產生的藝術作品映射在繪畫之中便是飛天的美被削弱。尤其在曹氏統治敦煌期間,統治者與回鶻貴族通婚,關系密切。因此回鶻文化在敦煌流行開來,給這一時期的飛天也增添了回鶻審美的色彩。和唐代以飛舞的飄帶顯示輕盈感和動感不同,五代的飛天以一堆卷曲式的云氣來表現飛行,裝飾性更強,但乘風起舞的飄逸感減弱了,造型也變得比較笨重,存在面容呆板的問題。

北宋宮廷院體畫興盛,盡管敦煌被吐蕃王朝占領后在政治文化上與中原產生了差異,但漢唐移民使得其傳統文化在當地仍然保留延續,中原審美文化的更迭依舊影響著敦煌壁畫中的飛天形象。宋代敦煌仍舊模仿唐后期的題材模式,但又缺乏唐代自由創新的精神風貌。曹氏追隨北宋宮廷院體畫,院體壁畫中的飛天面相圓長,表情沉穩嚴肅,身形姿態似女郎,在衣著裝束上模仿身披巾帛飄帶的菩薩,以云紋托住飛舞身軀。但無論是飛天樂伎還是散花飛天,在繪畫風格上都顯得樸拙呆板,缺乏新意。如莫高窟76窟南壁的捧珠雙飛天,發飾衣著皆如唐代,簪花高髻、長裙繒帶,但飛天身軀下的彩云流動性不強,更多的是成為了一種色彩裝飾,祥云呆板不飄逸,不復唐代的動感和生命。

西夏時期敦煌被黨項人占領,主政者推崇佛教,并且愿意接受漢文化的影響,因此在與中原漢族的傳播交流中早期繪畫風格都與曹氏歸義軍時期相似。經變畫減少,飛天畫也隨之減少。這時的飛天人物形象明顯具有少數民族的特征,“臉型長圓,兩腮外鼓,深目尖鼻”,是西夏黨項人的特征。服飾的風格也從華麗的唐式風格轉為精煉的風格。如榆林窟10窟中的飛天,衣著簡樸,飄帶短小,沒有飄逸華麗之感,亦無唐朝盛世自由、進取的精神風貌。

元代在蒙古族統治的時期,敦煌莫高窟的佛教藝術大量吸收藏傳佛教的內容和形式。加上元帝國復通絲綢之路,來自尼泊爾、印度,苯教、薩迦派藝術等的眾多文化藝術在此交流。敦煌當地流行藏密與漢密,對飛天的喜愛和推崇減弱,已經沒有或很少出現飛天,數量上的減少也致使其精品減少。其中最具代表性的是莫高窟3窟《千手千眼觀音經變圖》上的飛天,其具有中亞民族的臉型,高鼻大眼,身體豐腴,衣裙巾帶很短,身體沉重,已無佛教飛天輕盈飛舞、自由靈動的風韻,而似道教中腳踩祥云飛行的侍童。其衣紋飄帶和祥云幾乎使用相同的線條運筆,曾經自由豪放的生命力已然不見。正如沙武田先生在《敦煌文明再現》一書中所描述的:“這一時期是敦煌石窟藝術的沒落期,開窟極少,重修又不得法,毀多于修,彩塑粗劣,佛道混雜,典型的末世氣象。”

(二)飛天的符號衰落

從五代起,敦煌莫高窟繪畫逐步與中原分路而行,更多轉向西域化,由自身環境衍生出新的審美風格。從五代、宋代開始失意憂郁而產生的生硬花哨、清冷乏力的畫風,到西夏、元代時獨具特色的西域、密教畫風,其展現的是當地畫師和人民逐步對西域、藏傳佛教的文化及審美認同。

這一時期的世俗苦惱影響著敦煌的飛天,消耗著唐代以來的造型遺產,而異族的統治和文化交流的減少使飛天符號逐漸失去靈氣而走向刻板程式化。密宗的興起更是導致了飛天數量驟減,有些洞窟甚至不繪飛天。曾經在唐代實現藝術高峰的飛天符號失去了原有的藝術生命力。

總體來說,五代至元代飛天樂舞壁畫的衰落,一方面是由于藏傳佛教、印度教與密宗在這一階段與西域敦煌文化的交往增多,漢傳佛教及繪畫藝術對其影響減弱,敦煌更多接受了無飛天的藏密影響,因而飛天的造型和數量逐漸減少。另一方面,是由于壁畫的繪畫工匠們的社會地位相對較低,大多是民間畫工而非士人畫家,因此在文化內蘊上功力大減,缺乏與漢人繪畫藝術交流的創新性;靈動性不如唐代,審美層次也大幅下降,因此無論是數量上還是飛天的靈動性都絢麗不復。雖然因為密宗的興起、經變畫的衰落和敦煌壁畫藝術的整體衰落導致了敦煌飛天符號的衰落,但各國、各民族間的文化交流還在繼續,西域原生式審美和印度佛教、密宗佛教審美共同造就了敦煌壁畫在末期的飛天風格。

五、結論

敦煌壁畫飛天樂舞在歷史嬗變中的文化交流,由物性至符號,體現著中原文化與外來文化相互之間的文化認同,根植于各自審美中的共鳴。康德的美學觀點中就曾預設了“審美共通感”的概念,視其為一種具有包容性、超越性、先驗性的普遍審美,是人所共有的“自由愉悅”。而具體的審美過程中,這種共通感的表現形式和載體機制又有區別,受到地域民族文化、社會結構、政治因素、經濟情況等不同因素的影響。“文化的共同性和理論的通約性是人類文明得以交往的前提”,不同文化之間能夠交流借鑒融合,也是基于其有普遍共通的審美感受。敦煌壁畫飛天樂舞中的審美元素,包含宗教美學、樂舞美學和繪畫美學等諸多方面,無論是宗教共通的對于美好生活的向往與追求,還是飛天情感表現力的抒發與感染,亦或是繪畫作品中悅神悅智的共同審美追求,多民族的宗教、樂舞、美術等在發展過程中具有的相似因素成為了敦煌壁畫飛天樂舞藝術中審美發展變化的連接橋梁,也是飛天審美意識發展的重要動力。

中華民族固有的儒家文化和道家思想,與自印度、尼泊爾傳入的佛教宗旨,均帶有寬容、兼容、包容的精神,這就決定了它們之間有互相交流、吸收和融合的基礎,也有吸取其他民族、地域、宗教文化營養的可能性。也正因如此,敦煌壁畫飛天樂舞呈現出多元一體的的美學意境。中原文化是中華文化之根,在遵循中華傳統文化主流認同的基礎上,經由敦煌這一絲綢之路上中西文化國際交流與傳播的咽喉要道,各民族宗教、文化、藝術相互影響、博采眾長、兼收并蓄,所以今天我們得以所見:各時期的敦煌飛天樂舞體現出了中華文化與印度佛教文化、西域游牧民族文化融合共生,創造出具有獨特風格和藝術特點的敦煌飛天文化。飛天符號在體現多元文化融通性、互鑒性的同時,更體現出共生性。飛天在經歷多階段的審美再生產后逐漸成為構建審美共同感的審美符號。飛天符號因其具有文化多樣性的先天基因和自主創新性的本體之力,在代表中國傳統文化走向世界時,在文化交流認同中具有獨創性、代表性及可借鑒性。

注釋:

① 馮天瑜:《中華文化詞典》,武漢大學出版社2001年版,第20頁。

② 〔北魏〕楊衒之:《洛陽伽藍記》,尚榮注釋,中華書局2012年版,第118頁。

③⑤ 鄭汝中:《敦煌壁畫樂舞研究》,甘肅教育出版社2002年版,第170、176頁。

④ 圖源網絡:https://www.sohu.com/a/149254041_814345,2017年6月15日。