基于主體—過程—向度的應急倫理學發軔思考*

顏 燁

(應急管理大學(籌) 華北科技學院校區,北京 101601)

從根本上講,突發公共事件的應急管理主要是應急主體對受災主體的生命安全保護,也涉及受災主體自身及其相互之間的安全保護,以及人們對環境致災因素的防范化解。這背后必然涉及突發事件應急管理全過程中人與人之間、人與環境之間采取安全保護行動的道德思考,即一種社會倫理學的思考,或可稱為安全倫理、應急倫理問題。

1 文獻回溯與應急倫理分析框架

1.1 文獻回溯

關于安全倫理,學界已有一定的研究,較早的如關于工程技術的安全倫理研究[1-2]、職業安全健康領域的安全倫理研究[3-4],后來有一些學者分別基于“安全行動—安全道德”[5]“安全權利—安全義務”[6]等視角,提出構建安全倫理學的設想[7-9]。從狹義的安全(即事故預防)界定看,安全倫理包括四種情形(即“四不傷害”原則):不傷害自己、不被他人傷害、不傷害他人、保護他人不被傷害[10];但從廣義的安全界定看,安全與應急管理均包含突發事件的全過程,即事前的安全預防和應急準備、事中的應急響應、事后的恢復重建[11-12]。

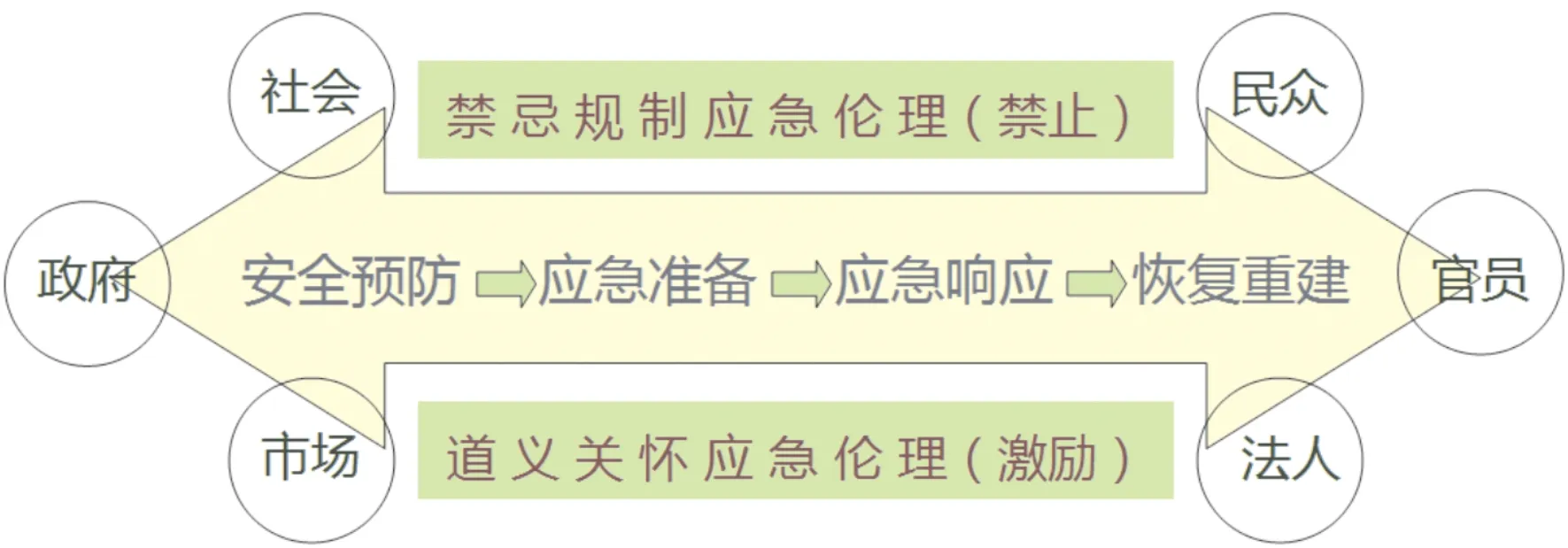

筆者認為,應急與安全尚有區別:應急主要圍繞“事發時”而采取一系列環節的行動,重在于“減災救命”;安全則主要圍繞“不出事”而開展安全預防,重在于“化險保安”[13]。從倫理角度看,安全倫理是重在于防范化解風險的行動倫理,而應急倫理是重在于施救保命的行動倫理。從以往文獻看,很多談及應急行為的倫理約束問題,如媒體記者采訪要尊重倫理,救援人員要尊重災民當地風俗習慣,政府行為要合規合法,疫情期間強制隔離的倫理違規或疫苗試驗報告的倫理知情權審查等[14-19];同時,文獻顯示,尚有少量觸及大義擔當的倫理責任、倫理關懷問題的研究[20-22],由此形成“禁忌懲惡”與“激勵揚善”的兩個倫理向度。所謂“禁忌規制應急倫理”,主要涉及社會誠信問題(有所不為);所謂“道義關懷應急倫理”則涉及社會責任擔當問題(有所作為)。美國社會學家科爾曼分別稱之為禁止性規范和指導性規范[23]。而這兩個倫理向度在目的論、義務論、美德論三大倫理類型[24]均有所體現。

1.2 分析框架

基于社會學關于宏觀社會系統的三類主體即政府及其官員、市場(主體)及其經營管理者(法人)、社群(包括公民和社會組織),以及上述應急管理研究所指的四大應急環節(預防—準備—響應—恢復)、應急倫理的兩個向度即“禁忌規制應急倫理”(禁止)與“道義關懷倫理應急”(激勵),本文構建“主體—過程—向度”的邏輯框架(圖1),分析不同主體和過程的應急倫理問題,進而探索“應急倫理學”作為一種學科知識體系的可能。

圖1 基于主體—過程—向度的應急倫理分析框架

2 不同應急主體的責任倫理分析

2.1 政府應急倫理:生命政治責任與行為規制

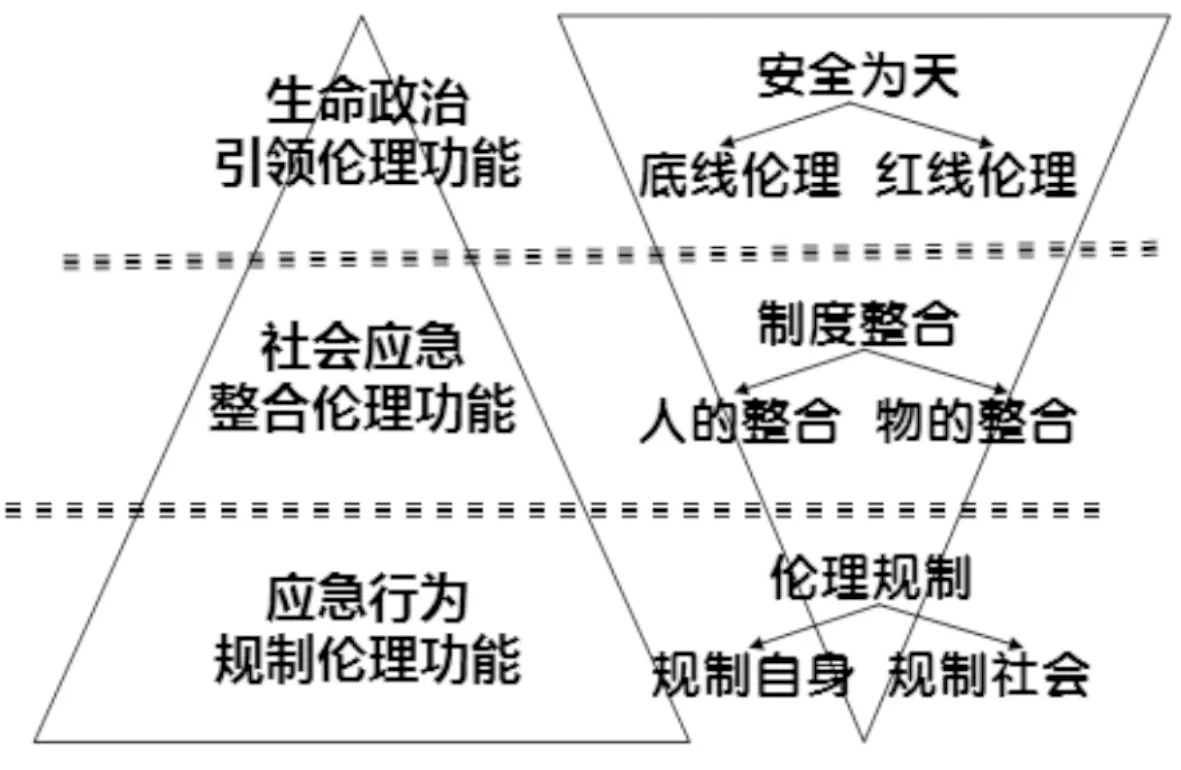

政府作為行動主體,對應急負有職務所要求的責任倫理。東西方文化環境不同,政府在突發事件應急中的倫理責任有所不同。東方儒家文化強調集權模式,因而政府在整個應急管理過程中的權威很大,政府及其官員需將公民的生命安全置于政治的核心議題中,才能體現一種“倫理領導”的作用。所謂倫理領導,即是領導者通過個人行動和人際互動而做出的恰當的、合乎規范的行為,并通過雙向溝通、強化和決策,激發追隨者的這類行為[25];對于政府及其部門來講,就是體現一種良好的、有道德的組織文化和氛圍,體現在政府機構、領導方式和領導過程中[22]。政府及其官員對于應急管理的“倫理領導”主要表現在如下3個方面的功能(圖2)。

圖2 政府及其官員的“倫理領導”功能模式內涵

2.1.1 政府的生命政治引領倫理

無論常態還是緊急狀態下,政府及其官員在理念、行為和制度建設中,均需以安全為天統帥底線倫理、紅線倫理,即均將公民的生命視為最高的政治準則(百姓生命安全即政治),甚至置于民族發展(民族復興)、國家現代化大計的頂層來考量。底線倫理、紅線倫理特別強調各級各類黨政及其領導,要通過組織制度方式、宣傳發動方式等,引領全社會抓好應急管理,強調人命關天,不以犧牲生命為代價求發展,確保安全發展;既要重視“黑天鵝”事件,也要重視“灰犀牛”事件;既要未雨綢繆抓減災預防,也要有備無患、遇事不慌、有條不紊抓應急救災和恢復重建。

2.1.2 政府的社會應急整合倫理

政府及其領導尤其是執政黨各級組織(東方儒家文化的制度優勢),通過制度鼓勵、思想引領、價值感召、組織動員等方式(制度整合),發揮凝聚各類社會主體力量的作用,將有限的分散的人財物和社會資源、較為先進的科學技術齊聚到應急管理上來,積極有效應對突發事件,挽救生命。這一整合過程和方式即以制度整合統帥人的整合、物的整合:一方面,政府對社會各個利益主體、社會各階層力量的整合(人的整合),強調突發事件面前以令而行,彌合、協調每個社會主體的自身利益訴求和紛爭,積極有序應急救援;另一方面,政府對各種資源和智慧能量的整合(物的整合),兼顧效率與公平,公正配置資源和智慧,按照應急預案等,將平時分散的資源和能力整合到“節骨眼”上來,群策群力應災救命。

2.1.3 政府的應急行為規制倫理

上面談的主要是“有所作為”的政府應急倫理。政府應急也應該“有所不為”,即政府及其官員帶頭踐行禁忌規制。一方面,政府自身要明白“應當做什么”和“應當不做什么”(規制自身),避免風險社會流行的“有組織不負責任”[26];另一方面,政府應該指導公民社會“應當做什么”和“應當不做什么”(規制社會)。政府及其官員應該全過程、全方位參與和引導:既要積極組織應急救援、正確決策施救,又不得瞞報、謊報、緩報事件而延誤救援最佳“窗口期”,或推卸責任;既要打擊謠言、迷信等不當傳言,又要保障社會公民的參與權、知情權、同意權、表達權、監督權等權利;既要保持自身依法依規、廉潔應急救災,也要促動社會依法依規應急救災、尊重災民權利、打擊侵吞民財民力等。

2.2 社群應急倫理:命運共同體及其行為規制

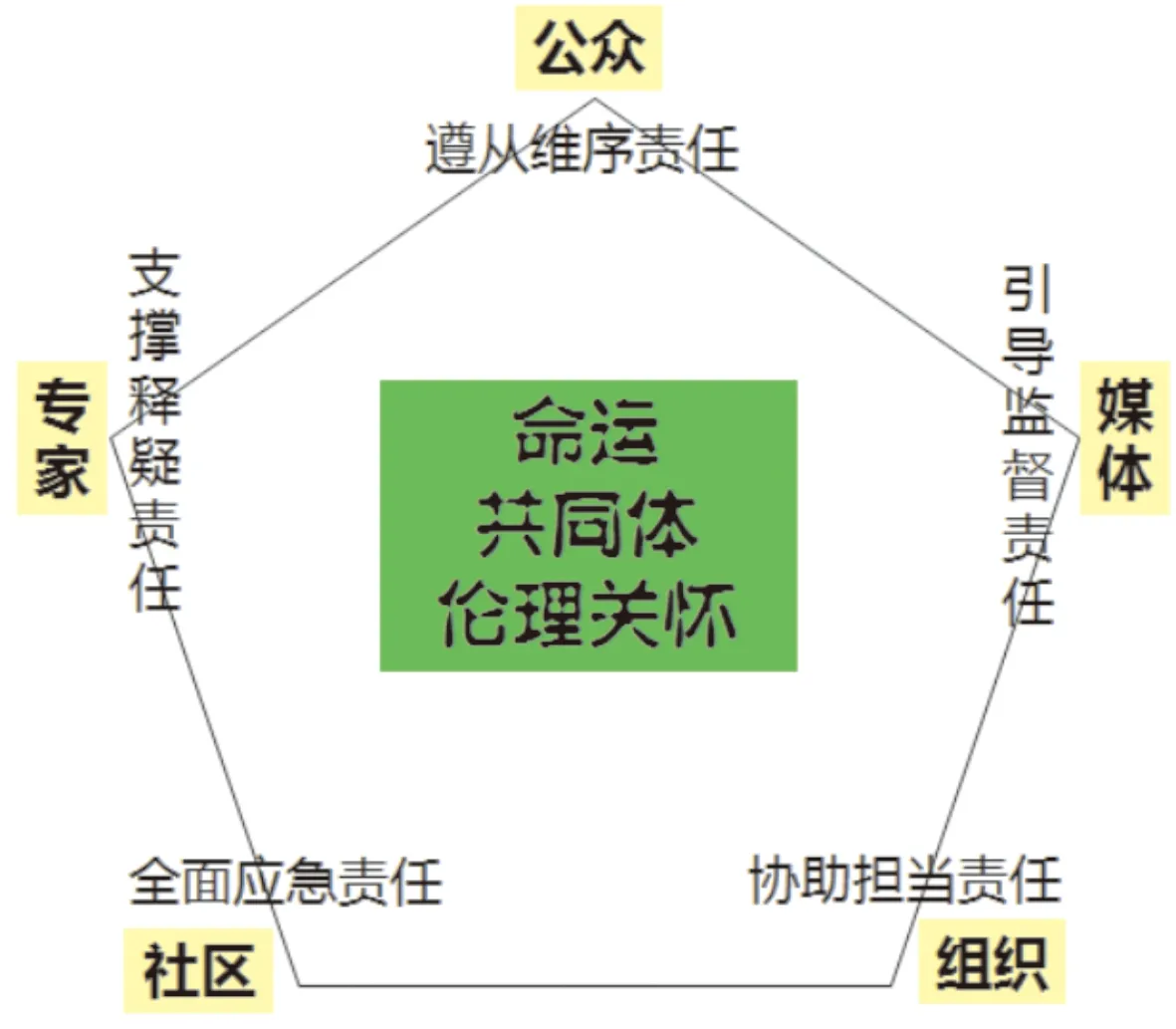

各類非政府、非市場化社會力量既是應急主體,也是承災客體,全身心融入應急過程,理所當然,既體現自愛互愛倫理、自保互保倫理,也有所不為。社會力量的應急行動倫理其實是“命運共同體”效應、“倫理共同體”效應,體現“你中有我、我中有你”“一榮俱榮,一損俱損”的命運共保(圖3)。

圖3 社群命運共同體倫理關懷五大主體責任

2.2.1 組織協助擔當的責任及規制

各類社會組織對于應急管理各個環節的責任倫理,最主要地表現在兩方面的激勵:一方面,承擔協助應急保安責任。如社會工作機構、心理咨詢機構、慈善和志愿者機構及其成員,主要從資源資助、資源配送、精神撫慰、知識科普、法政咨詢、秩序維護等方面,協助政府和居民減災預防、備災響應和恢復重建。另一方面,主動履行擔當責任。在應急管理全過程中,各類社會組織既是應急主體,也是受災客體。作為應急主體,社會組織主動介入居民群體開展防減救災工作,包括應急文化教育、輔導和安撫,或以各種項目形式等主動介入災區恢復重建。當然,各類組織最應該引戒(禁忌倫理)的行為包括弄虛作假、囤積居奇、中飽私囊、爭功邀寵、違規違法、拈輕怕重、推卸責任等。這在一些災事應急情境中一直有所暴露。

2.2.2 社區全面應急的責任及規制

社區是突發事件應急的“基本盤”和“最后防線”,因而社區為本是全過程、全方位、全災種的應急。從激勵倫理角度看,社區既要接受、配合政府和專家指導進行有序應急救災,又要接受各類社會組織的支持幫助并帶領他們應急救災,同時自身還得保持和維護社區公共利益。社區最容易犯錯的地方在于:為了應急管理中的社區利益,拒不配合政府基于全局利益的應急安排,或者與其他社區分庭抗禮,或者漠視專家和社會組織的意見建議。這實際上是挑戰禁忌倫理底線。

2.2.3 專家咨詢支撐的責任及規制

專家在某種程度上起著“半個政府”的應急責任,主要在于兩大方面:一是研發科學技術或先進機器裝備,科學預知預判風險,支撐政府有效組織指揮應急,支撐社區或社會組織快速應急;二是利用科學知識或社會知識為公眾應急自救互救進行解惑釋疑、事中事后咨詢把脈,指導應急救災。在風險社會里,專家及其知識技術也是“雙刃劍”,一方面解決問題,一方面可能誘致新的問題。因為專家專業理性的局限,又難以完全合理解釋和科學預判風險,難免引發新的風險或釀成更大事故;同時,專家本身也是利益主體,難免因自身利益或榮譽的需要,不但解決不了老問題,反而會誘致新的風險。因此,科學家、各類專家應急作用同樣是有所用、有所不用,專家還必須一要品行潔身自好,二要專業精益求精。

2.2.4 媒體引導、監督責任及規制

媒體在應急管理中一般起著輿論傳播、輿情引導、道德引領的作用。一是傳播災變歷史和現狀、某一災變過程,及時向公眾傳遞災變應急消息;二是利用現代媒體平臺開展知識科普、法規政策解讀、應急文化傳播等;三是就災變應急問題,向公眾提供自由交流的平臺;四是發揮輿論新風作用,對社會中的一些不良風氣、不法行為、不合理的現象進行批判、揭露,起著輿論監督政府、監督社會、監督公民行為的作用。在現代社會,媒體更是一把“雙刃劍”,既可以喚起社會的道德良知,也可以傳播一些擾亂秩序的不良信息(如謠言、迷信、偽科學信息、災事炒作等),因而媒體自身信守道德建設和倫理底線(禁忌)至關重要。

2.2.5 公眾維序、遵從責任及規制

上述各類組織成員、社區居民、媒體從業者、專家、政府官員乃至后述的企業成員,都是一種公眾模式。公眾對于特定場景會形成某種特定場域。公眾既是應急場域中的主體,更是應急場域中的客體。從激勵倫理看,作為客體,他必須在應急事務中配合政府或其他組織(或社區)維護應急秩序,確保應急順利進行;作為主體,他必須遵從應急管理的組織和指揮,否則無法成功有效救急。由于公眾是一種混雜的場域,因而在大災大難面前,各種美丑善惡是非均有,起哄滋事、造謠傳謠、昧心發財、美化災難、丑化災民等不良行為也難免發生,因而公眾信守遵從倫理責任、安分守己維護秩序,本身就是一種行為規制倫理禁忌。

2.3 市場應急倫理:助人救濟回饋與行為規制

市場是利益交換的場域,尤其是經濟利益交換的場域。上述各類組織或個人都可以成為市場的廣義主體,但狹義上的市場主體就是企業組織及其法人代表、各類市場交易中介機構及其代表,他們一般具有自主性、逐利性和能動性等基本特性。

2.3.1 市場救濟內在體現回饋倫理

在現代社會,各類市場主體對資本的生產及其豐厚利潤的追逐,正是各類風險的重要源頭。同政府決策和施政一樣,企業生產經營也是各類人為風險滋生的一種過程。因此說,市場主體在應急管理各個環節中的所作所為(主要表現為物資和資金的救助救濟),其實就是一種“回饋倫理”(正向激勵)。因為它們從源頭上釀成了風險,然后在風險災變中補償社會,實際是應擔的社會責任。因而對于為災變而施行的各種善行義舉,都是一種內在責任的倫理自覺,是組織性承擔社會責任的表現,即回修“有組織不負責任”[26])。這在很多災變場景的救助救濟中都體現了出來。

2.3.2 市場主體應急更需倫理規制

在災變應急中,一些市場主體也可能發生這樣的情況:因難發財、囤積居奇、壟斷資源導致應急救災混亂;甚至在生產經營過程中唯利是圖而致災,如一些礦難或危化事故、污染排放事故、掠奪式資源開采、隨意使用食品藥品添加劑而致中毒等,都是倫理違規。因此,對于市場主體的生產行為和資本運行過程,都應該是一種道德監控過程,需要一套行之有效制約的倫理制度或企業安全責任承擔機制(倫理禁忌)。

3 不同應急環節的社會倫理分析

為了敘述的方便,我們將4大應急管理環節并為減災預防(事前預防倫理或前瞻倫理)、備災響應(事中保全倫理或生命倫理)、恢復重建(事后康復倫理或后果倫理)3個方面進行闡述。

3.1 減災預防:生態保育與安全發展倫理

3.1.1 減災預防的倫理本質

減災預防,對于災害科學和應急管理來講,就是減少災難對人類的損害,預防災難對人類的侵害,即是避災;從安全科學來講,就是化解苗頭性風險,避免災難(事故)發生。這些都需要發揮人類各種理性尤其科技理性加以預防、預測和預警;但是人類理性總是有限的,人類既要主動化解風險、避免災變,又要遵循自然規律和社會規律,確保人與自然和諧(天人合一)、人與經濟社會發展協調,這就是生態保育倫理、安全發展倫理。實際上是環境倫理、發展倫理的具體化。這種倫理思想內在地包含著憂患生存意識、慎行反思意識,更多體現為一種不可亂為的禁忌倫理。

3.1.2 生態保育是減災根本

生態保育、永續發展的理念源于生態環境倫理學,旨在保護生物物種不至于瀕危,尤其針對瀕危生物的育種繁殖、對受破壞生態系統的重建復育(如農業復墾復耕)[27]。生態是人類開發和改造大自然而形成的人與自然環境共生共榮的生物圈。所謂過度開發、過度放牧、過度抽采等,都是對自然環境的破壞;被破壞的環境反過來將會以各種災變方式報復人類,從而產生自然災害乃至公共衛生災難。因此,國際自然資源保護聯盟、聯合國環境規劃署及世界野生動物基金會3個國際保育組織,在1980年出版的“世界自然保育方案報告”中提出“永續發展”概念,后于1987年發布“我們共同的未來”報告、1992年發布“21世紀議程”、1993 年成立聯合國永續發展委員會,倡議必須研究自然的、社會的、生態的、經濟的以及利用自然資源體系中的基本關系;其基本要義是:一個滿足需要但不危害未來世代滿足其需要之能力的發展。減災預防即是一種天人合一的和諧倫理觀。

3.1.3 安全發展隱喻及新解

安全發展,最初源于2005年中共十六屆五中全會關于國民經濟和社會發展“十一五”規劃建議,是針對安全生產發展提出的;后來進一步拓展,指整個人類及其經濟社會要安全地發展;實際上它也是自然生態領域生態保育理念在社會生態領域的一種隱喻,是發展倫理和生態倫理的共合,是企業生產領域和人文社會環境領域防災減災、化解風險的預防倫理。這種倫理隱喻強調經濟生產要與社會進步和諧協調發展、經濟效率要與社會公平均衡協調,否則就會遭到社會領域的各種懲罰。比如,貧富差距較大乃至兩極分化,必然帶來社會沖突(群體事件)、恐怖主義等社會安全事件狼煙四起;又如,企業只管生產盈利,不管員工生命安全,罔顧生態環境破壞,必然帶來事故災難。這也是禁止性倫理限制。

3.2 備災響應:救死扶傷的生命安全倫理

《孫子兵法·謀攻篇》指出:“百戰百勝,非善之善者也;不戰而屈人之兵,善之善者也。”對于應急管理來講,人們能把風險化解在萌芽狀態,防微杜漸,則是上策;但人類理性有限,很多風險災變超越人的理性,因而必須有確保有備無患、有戰必勝的思想。應急準備、應急響應環節就是有備有戰的思想,其基本倫理要義就是保障受災者的生命安全。

3.2.1 保全生命為應急最高價值倫理

面對突如其來的災難,人類同命相憐的危難意識以及救死扶傷、保全生命的人道主義責任感必將油然而生。敬畏生命、安全第一,是人類社會應急救災的最高價值倫理,即保護自己和他人不受傷害,亟需花費一定的財力物力和時間精力應保全保,這是生命至上倫理的感召力所致,是一種激勵性倫理。“人之生命,為其一切權利義務之基本”“財產之可重,次于生命;而盜竊之罪,次于殺傷,亦古今中外之所同也。”[28]從“善惡論”角度看,“善是保存生命,促進生命,使可發展的生命實現其最高價值。惡則是毀滅生命,傷害生命,壓制生命的發展。”[29]同時,備災應急要考慮到生命價值是平等的,不能“同命不同價”(民工與官員同等重要),不能危機來襲搞“讓領導先走”(1994年12月8日新疆克拉瑪依大火中有人這樣說)。與此同時,還必須想盡一切辦法保障應急人(應急救援者)的生命安全;此外,很多國家出臺法律禁止未成年人、老人和婦女參與危難救援行動。

3.2.2 備災應戰當以精細高效為要

應急情境中,時間就是生命,速度就是生機,就是“善”德。緊急救援中保全生命,需要快速、高效,這取決于多方面的激勵倫理因素:應急技術手段、應急經驗、受災者的受災情形、災變場景,以及組織指揮、信息溝通等。它涉及響應迎戰前的精細化準備,包括平時演練、經驗宣教、裝備技術、危機決策模式等問題;戰時需要精細專業流程、高效決策模式、精湛裝備技術、精準施救行動等。有意隱瞞或手段滯后貽誤救命時機,其實也是一種潛在的“惡”。這同樣體現生命保全倫理價值。

3.2.3 備災應戰亟待確保公民知情權

政府和公共機構要本著對生命負責的信念,及時向公眾公開應急事件進程、傷亡情況、救援后果、事故調查報告等信息,讓公民民主了解事件全貌,不能遮掩、瞞報。這是政府與社會之間信任倫理的展現,是政府或公共機構自信負責、深孚眾望、強化公信力的重要途徑。有時候封鎖消息,還不利于快速處置事件,反而擴大事態。

3.2.4 緊急救援亟需考慮公民同意權

在很多事故救援的危急關頭,如何保全所有生命的救援場景,顯現一種難以回避的倫理問題。比如幾個親人之間的生命安全危在旦夕,大義上是應保全保,但救援力量有限、救援時空有限,可能會舍棄一兩個人的生命而挽救另外人的生命,這就涉及親人之間的相互同意權問題。這是非常糾結的倫理問題,但必須在短時間內作出決定。有時候還必須考慮救援的可行性,受災生存者可能在關鍵時刻不得已割棄身體的某類肢體,這也是非常糾結的倫理問題,也需要臨期快速作出決定。對于這些問題,應急人還必須征得和尊重受災者或親屬的同意權。

3.2.5 備災應戰須知公序良俗倫理

比如,在一場震災或緊急疫情救護過程中,在場記者或應急人(救護者)必須考慮當地風俗習慣和受災者的隱私等,可能有些東西不能拍照報道,有些東西不能讓救護人員參與了解。因而應急救援必須考慮民俗禁忌倫理和公序良俗。

3.3 恢復重建:生命康復與生境復原倫理

3.3.1 災后恢復重建體現生生倫理

災后恢復重建日益成為規劃科學、康復醫學等的重要內容,其中必然蘊含倫理的指導。它其實是人道主義康復倫理與生態主義復原倫理的結合,家園重建也是精神重建,生態恢復也是心境恢復。恢復重建亟需重視自然、生命、人、社會四者共在互存、共生互生,具體即指人與自然環境生態相生、人與社會相生、人與人相生、人與內在自我相生(與自我心靈、情感、精神、人格相生)[30],即《周易·系辭傳》所謂“生生之謂易” (生生倫理原則),既指宇宙萬物生生不息,又指人與自然和諧一體的本體價值。這一原則貫穿于災后生產秩序、生活秩序、心理秩序和社會秩序等全方位的恢復重建過程。

3.3.2 生命康復體現人道關懷倫理

既要“敬畏生命”,還得“佑助弱者”。災中災后恢復重建的首要生命關懷,除了對不幸者的哀念和追憶,最主要的是對幸存者的生命康復提供人道主義幫助,包括政府或社會通過政府補給、慈善救濟、醫學康復、心理撫慰和社工協助等方式,使得受災者身心恢復健康,走出身體困境、心理困境和社交困境;即便不能恢復如初,但也至少能夠達到基本生活自理能力的康復。也就是說,身體康復、心理愉悅、能力恢復是生命康復倫理原則的3個具體表現,最主要的是能力恢復。

3.3.3 生境復原表達永續發展倫理

所謂生境(habitat),在生態學上是指生物物種或物種群體賴以生存的生態環境及其全部生態因子的總和;后來逐步引申到社會生境、民族生境、社區生境等領域。其大意是指某一人群在一定地域空間或社會空間中,逐步形成的關于生命、生態、心態、生產、生活等硬件與軟件的互動融合情境。災后恢復重建,就是人與自然、人與社會、自然與社會、人與人或人與自我的生境倫理恢復,是永續發展倫理精神的體現。當然,恢復重建不是簡單復原,而是超前性恢復重建,最主要的恢復災區自我生產、自我發展、自我振興的能力,如2008年國務院發布的汶川震后恢復重建總體規劃就強調,“基本生活條件和經濟發展水平達到或超過災前水平”,具體包括家家有房住、戶戶有就業、人人有保障、設施有提高、經濟有發展、生態有改善。

3.3.4 恢復蘊含公正補償學習倫理

災民和災區在事后成為實際的弱勢群體。對弱勢群體的補償和救助,本質上是社會正義、公正平等的“佑助倫理”體現。災后恢復重建中的國家資助、社會保障、社會慈善、志愿幫扶等,都是人類社會基于人道主義責任的公正補償倫理。與此同時,還必須對應急人或志愿救助者進行身心損失、財力付出(如征用)等進行合理補償,同樣體現公正平等原則。更為重要的是,人類還必須重視災后評估,通過評估,反思不足,反思行為的缺陷,反思破壞環境的弱點,反思安全責任理性的缺失;在反思中追責、問責,有效、有針對性進行懲罰和懲戒,責歸其人,責有其理,權責對等,這本身是倫理責任的要求。當然,反思也是一種反向促進的社會學習,一種對災難的文化記憶和應急救災經驗教訓的沉淀;[31]也是對瑕疵的修復,對缺陷的矯正,有利于制度重建。

4 結論:亟待構建應急倫理學體系

從上述分析看,突發事件應急作為一種社會行動、一種倫理行動,能否成為一種學科性知識體系來探討,即應急倫理學何以可能?上述分析尚為初步探索,但已經顯示應急倫理可以作為學科知識體系進行探索,其研究對象應該研究社會主體圍繞生命財產安全保障的基本議題,在應對突發事件中應當做什么、應當如何做的倫理行為問題;實質是研究各類社會主體與突發事件安全應對的倫理關系問題。如此看來,應急倫理學研究的核心議題,即是關于保障生命財產安全而開展應急行動的道德理由,是關于“應急行動—應急道德”的學問,是關于“應急權利—應急義務”的核心問題研究,即誰應當施行應急(權利主體)行動,且應當承擔什么樣的應急責任(行動義務)。

藉此,應急倫理學作為應急社會學[32]、社會倫理學、應急管理研究的重要分支學科知識體系,既包括基本原理(目的論、義務論、美德論)和方法,也包括應急倫理的主體和客體。應急倫理的主體如上述分析的政府、社會(公眾、組織、媒體、專家等)、市場(企業或金融機構);應急倫理的客體對象即突發事件及其受災者(個人或群體);這里的受災者既是客體,其實也是主體(自救主體)。

應急倫理還應該著重探索應急事務本身的特殊性倫理原則,大體包括:生命至上原則、人道主義原則、公正應急原則、責任擔當原則、講求誠信原則。應急倫理的基本要求涵蓋在上述4大應急環節:減災防范環節包括天人合一的生態和諧、生命安全至上理念、社會公平與發展效率協同、風險評價與慎重化解、增強憂患意識(底線思維與紅線意識);應急準備和響應應環節包括公眾知情權和同意權、公眾演練參與權、科技保安、政府組織指揮責任、社會力量應急規范和關懷責任;善后恢復環節包括各類主體的道德關懷和慈善救濟、資源公正配置、災民公共利益維護、災后評估真誠態度、問責反思與社會學習等。

與此同時,作為一門學科知識體系,應急倫理學亟需進一步探索應急倫理的導向機制和約束機制,如內在的道德律令、道義價值,外在的法律制度、禁忌規范;以及應急倫理作為風險社會的應用倫理,本身也與政治倫理、市場倫理、慈善倫理、環境倫理、生命倫理等富有交集,需要深入挖掘它們之間的學術關聯。